2024年4月の記事一覧

ゲゲゲの・・・

三連休明けの登校風景です・・・。

子どもたちが元気に登校して行きます・・・。

元気なあいさつを返してくれる子、目を見て会釈してあいさつできる子、ステキです・・・。

「あっ、校長先生の今日のネクタイ、わかりません!」「ああ、宇随天元さん・・・」会話ができる人、ステキです・・・。(明日から5月、ネクタイはしばらくお休みです)

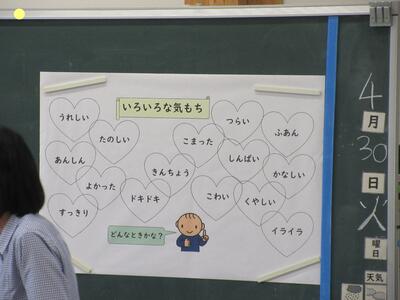

元気に登校している子どもたちの中には、自分の課題をクリアし、成長した姿を見せてくれる子もいます。子どもたちの成長は、ひとりひとりそれぞれ違います。でも自分の心の中の葛藤と闘いながら、一歩一歩少しずつ成長していると思います。それぞれに違う高さの階段をひとつひとつのぼっているんだと思っています。そんな子どもたちを本渡北小はスタッフ62人で応援しています。保護者のみなさまのことも応援しています。今日の”きつい”が明日の”だいじょうぶ”につながることを願っています。

三連休明けの今日は、大人も「よっこらしょ」ですね。

子どもたちは元気にがんばっていました。

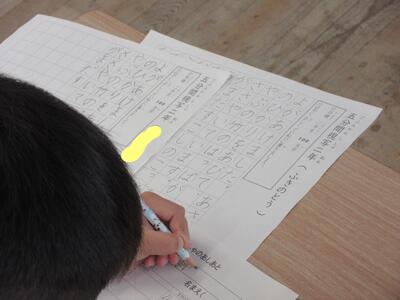

1年生の姿勢が見事です・・・。

3年体育、体育館に入るといきなり「校長先生とじゃんけんしましょう」と(来るかと思ったら)来たので急いでルールを把握して参戦する私・・・。

4年図工、いろいろな表現技法、吹き流し・・・。

「きたちゅーぶ」に吹き流しとスパッタリングの動画アップしています。

5年算数、立方体、塩ビのフレームで1立方メートル・・・。

先生が手にしているのは、1立方センチメートルの木のブロックです・・・。

1立方メートルは1000000立方センチメートルなので、この塩ビのフレームの中に、1立方センチメートルのブロックが100万個入ります・・・。想像できますか?

とてもきれいな5年生の靴箱です。 かかとがそろうと心もそろう。今、下駄箱と書いて靴箱と書き直しました。下駄入れないのに下駄箱、今はチンと言わないのに電子レンジはチンする、昔の名残。昭和です。昭和と言えば、昨夜「ゲゲゲの鬼太郎」を観ていて思いました。水木しげるさん、深い。自分の中に巣食う、欲望、甘え、こそが自分が克服すべき課題であると・・・。自分ががんばればいいのに、自分が一歩引けばいいのに、変なプライドが邪魔をして険のある言い方をしたりする自分がいます。58年生きてきてまだまだです。

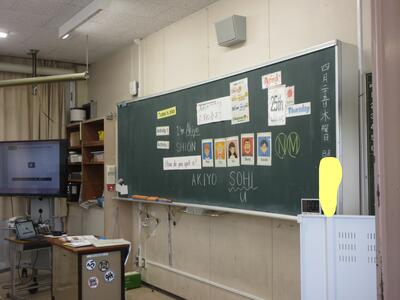

また別の時間です・・・。

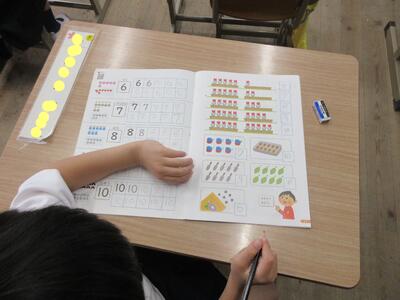

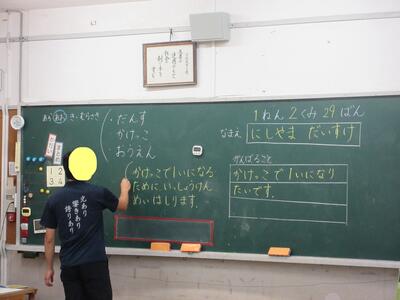

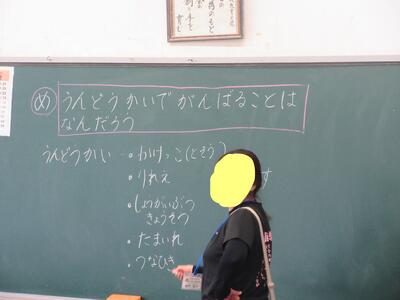

1年、運動会のめあてを考えています。

そうですね、後半の連休明けたら、運動会練習本格化ですね!

私この頃思うんです。

コミュニケーション力は、生きるために一層重要度が増してきたと・・・。

もちろん、書くことも大切・・・。

対話も大切・・・。

前の時間に観た、図工の作品、できあがっていました・・・。

世界を学ぶことも大切・・・。

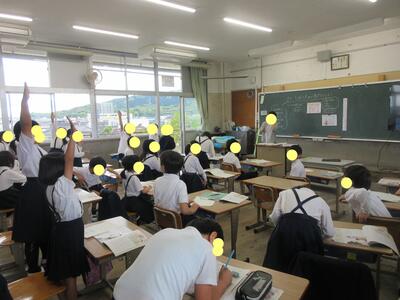

手のあげ方も大切・・・。

空き時間に他の先生の授業を垣間見ることも大切・・・。

私、思うんです。

大切なのは自分で、そうする、そうなるって決めることなんじゃないかと。

もっと成長したい、もっとできるようになりたい、それが人を成長させるんじゃないかと。

今日のタイトル、「ゲゲゲの・・・」

昨夜、ゲゲゲの鬼太郎を観ながら思い出していました。

すごい昭和の話ですが。

昭和62年、近所の貸本屋が閉店することになり、本がセットで売りに出されていました。貸本屋はすべてのコミックをビニルカバーでコーティングしてあるのですごくきれいです。その中で、私がどうしても欲しくなり、全巻の大人買いをしたのは、サンコミック社の「ゲゲゲの鬼太郎」・・・。

ゲゲゲの鬼太郎に描かれているのは、妖怪の恐ろしさよりも、人間の心の中に巣食う悪ではないかと思っていました。

以上、校長、木村でした。

「連休の過ごし方」の給食時の放送

生徒指導担当のO先生の給食時の放送は以下の通りです。ご家庭でも確認いただければと思います。

みなさん、3人のまもるくんを覚えていますか。

1人目は、時間をまもるくんです。学校は休みでも、早寝早起き朝ご飯を心がけ、生活のリズムを整えましょう。さらに、朝は10時までは家で過ごしましょう。そして、夕方6時には家に帰りましょう。「6時に家に帰る」というのは「6時には家にいる」という意味です。友だちと遊ぶときは、声を掛け合いましょう。家を出るときは、家の人に、誰とどこで何をするか伝えましょう。

2人目は、命をまもるくんです。命を守るとは「自分の命を大切にする」ということです。ですから事故や犯罪に遭わないよう気をつけましょう。私たちの周りには、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機など、インターネットを通して、さまざまなSNSが存在します。顔や名前を知らない人と話をしたり、自分の情報を教えたりすると、犯罪に巻き込まれる可能性がぐんと高くなります。インターネットを使うときは、お家の人と相談して使いましょう。そして、ゲームコーナーに子どもだけで行くことも、犯罪に巻き込まれる大きな原因になり得ます。必ず、お家の人と一緒に行きましょう。

3人目は、きまりをまもるくんです。みなさんの周りには、交通ルールや北っ子よい子のくらしなど、たくさんのきまりがあります。それは、みなさんの生活を安全で、安心できるものにするためです。今日、交通教室で大切なことを学びましたね。一人一人が、学んだことを行動で示してください。それができると事故には遭いません。

3日間の休みが明けた4月30日に、みなさんが事故に遭うことなく、悪いことに巻き込まれることなく、元気に登校する姿を、先生たちは楽しみにしています。今話した、3人のまもるくんを思い出して、休日を過ごしましょう。

いい仲間に出会ったな

朝の登校のようすです。

今日はいつもと違うスタイルで登校する子が目立ちます。

そうです、今日は、交通教室・・・。

近くの子が自転車を持ってきてくれています、ありがとう。

運動場の所定の場所に自転車がきちんと並べられています。

来ていただいてありがとうございます。

正しい乗り方、歩行者との別、教えていただいたことをきちんと守りましょう・・・。

おしゃべり併走、やめましょうね・・・。

午前中いっぱい交通教室です、本当にありがとうございます。

1時間目、3年生からスタートです・・。

その後、3年生→5年生→と交通教室が進んでいきます。

大切なのは、日常の自転車の安全な乗り方ですよ・・・。

高いところから失礼します・・・。

おやおや正門側を見ると、コチラには低学年が・・・。

横断歩行の確認です・・・。

時は流れて・・・。

4時間目、6年生・・・。

本当にありがとうございます・・・。

1時間目の最初、運動場の様子を見て、これは必要だなと思われた先生たち。職員室からアンプを運んできてくれる先生とそれに気づいて手伝う先生・・・。

3年部が、そしてそのあとの学年部が困らないように会の進行と平行して音響をセットする先生たち・・・。

仲間って、あたたかい・・・。

今日のタイトル「いい仲間に出会ったな」・・・。

あるアニメのキャラの名言です、誰でしょう?

先生たちに、リーダーシップだけじゃなく、フォロワーシップが大切だよと話をしています。

疲れている先生に「おつかれ」って声をかける先生、相談に乗ってくれる先生、みんなのために動いてくれた先生に「ありがとう」って言う先生、グランド整備をしているのを見て手伝ってくれる先生、そんな仕事と仕事のスキマ、人と人とのスキマを埋めてくれる先生がいて、本渡北小は前に進んでいるんだなと思います。ありがとうです・・・。

仲間って、あたたかい・・・。

そしてそれは、先生たちだけではないです・・・。

先生たちががんばっていれば子どもたちもがんばれる!

M先生が教えてくれました。とてもいいことだったので写真も送ってくれました。

交通教室のためにグラウンドにトンボがけをしていて、声をかけると快く手伝ってくれる子どもたち・・・。

それを見て、手伝いの輪が広がり・・・。

仲間って、あたたかい・・・。

(ここで呼びかけるのも何ですが)先生方、いいシーンは私に送ってください!

生きるって仲間作りの冒険の旅かもしれない・・・。

今日のタイトル「いい仲間に出会ったな」・・・。

ONE PIECE、青雉(あおきじ)、クザンの名言・・・。

ルフィーの仲間となった天涯孤独のニコロビンにかけた言葉です・・・。

「いい仲間に出会ったな」本渡北小もそんな学校を目指します!

え?しかしなぜ、青雉、クザン?

青雉、クザンは、いつも自転車に乗っています・・・。海の上も自転車で移動できます・・・。もう少し暑い季節が来たら、海を1回凍らせてください・・・。

アイスエイジ!

以上、校長、木村でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

タイガー&ドラゴン

4月25日木曜日の朝です。昨日不在につき2日ぶりの更新です。

それにしても今日の青空はステキですね!

相手の目を見て会釈であいさつができる人はとてもステキです。

「校長先生、おはようございます。髪切りましたね!」

「校長先生、おはようございます。今日のネクタイ、パンダ先輩ですね!」

「校長先生、おはようございます。今日来る途中で川に大きなエイがいました!」

あいさつにもう一言続ける・・・。

私はとてもうれしい気持ちになりました。

話しかける、そして会話を成立させる、これってステキなスキルですよね!

短い時間ですが会話が弾みます!大切なことだと思います。

今日も一緒に立っていただき、ありがとうございました!

そのとき校内放送が入りました・・・。

日報に書いたからOKじゃない、その後の手立てが教育効果を高めます!

授業を観て回っていると、それぞれの先生たちのそれぞれの工夫を観ることができます。どれもステキです。

話の聞かせ方、これひとつとっても、そこにスキルがあります。

まず、はじめの一歩は、静かになってから話し始める・・・。

静かにしなさいと言わなくても静かになれるようになったらすばらしいですね。

では次に「静かにしなさい」と指示して静かにしていたらOK?

これは次の関門ですね。静かにしていたら聞いているのか?

ここで言う、聞いているというのは話の中身が入っているのかということです。

ひょっとしたら私たちが子どもの頃の記憶では「話を聞く=静かにする」だったと思います。そこから一歩踏み出しです。

4/17「ボクが、めになろう~言葉を伝える?こころを伝える?~」に書いたこころを伝えることも大切です。

今朝、職員室の前の方の席(教頭先生や主幹教諭)と話の聞かせ方が話題になりました。

先生たちの話の聞かせ方にスポットを当ててみました。

図書室に子どもたちも好きな「ひみつ」シリーズがありますが、今日のお題は「話の聞かせ方のひみつ」です・・・。ひょっとしたらご家庭でもお役立ちかもです・・・。(「きく」には、聞く、聴く、漢字が2つありますが、今日は「聞く」に統一します。)

①「大声で話す」まずは聞こえる声で話すというのはひとつですね。声の大きな先生はアドバンテージです。しかし、いつも大声で話しているとメリハリがなくなり、話の中身が入ってこなくなります。

②そんなときは、逆に「小声で話す」というスキルを使ってみます。スポットを当てたい箇所でわざと小声を使ってみる、急に「え?」となり、クラスの集中力が高まったりします。③わざとゆっくり話すことも効果的です。まとめると話すときの抑揚です。変化に人間は敏感です。④体を向かせる、ことも有効です。

⑤ICT活用(音、視覚化、動画等)も効果的です。

その効果から外国語科の授業には数年前のスタートから音声や画像等による五感を活用した教材が作られていました。

⑥そして確認作業はとても大切です。算数の問題を一緒に読み上げるのも大切ですが、今度授業参観で観ていただくと、一緒に読みつつも先生の目は確認作業をしていることがよくあります。何でもですが、みかじめが効果を高めます。

⑦また読んでいる途中でふとやめると聞いている子ははっとこっちを見ます。聞いていない子には変化がありません。見つめているとやっと気づいて「あっ」となります。聞いているかの確認ができます。また、よどませる、それも確認作業として使えます。

⑧「今、なんて言いましたか?」というのも確認作業ですね。「今、なんて言ったか言える人?」と聞いていた人たちが評価される聞き方もありますね。⑨聞き手のために発表をやりなおしてもらう、というのもいいですね、「ごめんね、もう1回言ってくれる?」で同僚性が高まります。

同僚性が高まると言えば、「話を聞く」というスキルは単にひとつのスキルに留まらないと言うことです。

写真のように、相互指名で発表をつなぐことにも、進化してきますし、「いい書き込みをしていた友だちを紹介してください」とこの前ある先生が実践していた、友だちのいい書き込みを発表させることにも、進化していきます。

さらには、友だちと自分の意見を比べて違いに気づく、友だちのいい考えと自分の考えを融合させる、と進化していくと、これはこの先、子どもたちが社会を生きていくために必要となるスキルとなります。

「対話的で深い学び」を目指しますが、その原点は「話を聞く」と言うことかもしれません。けっしておろそかにはできないスキルです。野球のキャッチボール、イカ釣りのしゃくり、キャベツのせん切り、と一緒で基本は大切です。

4年前、勤務校に、京都芸術大学の吉田先生が来られて、最先端のICT機器等を紹介しながら、講話をしてくださいました。その中で私が印象的だったのは、「これからは聞くというスキルが大切です。人に聞けば、調べれば、何かがわかる時代になります。聞ける大人になってください。」というフレーズ・・・。聞くためにはコミュニケーション力・・・。

今日のタイトル「タイガー&ドラゴン」・・・。

横山剣さんの名曲です。

え?今日の記事と何がつながるの?と思われる方も多いと思います。

出てくるんです、この曲に今日の話題に関する、次のフレーズが・・・。

♪俺の話を聞け~5分だけでもいい♪

5分間、記事にお付き合いいただきありがとうございました。

話を聞くことは大切です・・・。

今日は実に空がステキな日でした。

3年生の授業で一緒に屋上に来ました。

ステキな青空が一面に広がりました。

今日の私の脳内BGMは一日中「タイガー&ドラゴン」でしたが、この屋上に上がった時間だけ、私の脳内BGMはRCサクセション「トランジスタラジオ」でした、嗚呼清志郎様・・・。

以上、校長、木村でした。

そらふね

授業参観振替休日明けの登校でした!

ついつい前の人につられて渡りがちですが、信号は自分で確認しましょうね。

K様、ありがとうございました。

途中で疲れていたのでしょうか?1年生のランドセルを持ってくれている上級生に拍手です!

♪その船を漕いでゆけ♪

♪おまえの手で漕いでゆけ♪

♪おまえが消えて喜ぶ者に♪

♪おまえのオールをまかせるな♪

今日のタイトル「そらふね」・・・。

私を励ましてくれるスマホのファイトソングプレイリストの一曲です。

1時間目に授業を観て回っているときの脳内BGMがこの曲でした!

なぜかというと・・・?

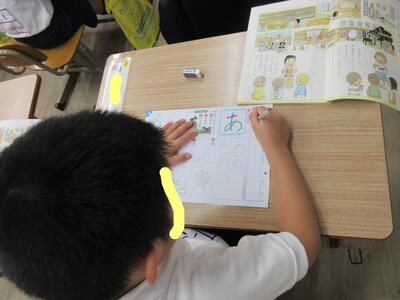

ヒントは、初めてのひらがな、新出漢字、書き順です・・・。

新出漢字「映る」を表現するために、校長のカメラにピースをしてくれるS先生です・・・。

「ん?写真にうつるは、”映る”?”写る”?」気になったので調べてみました。写るは写真撮影等、限定的な写るです。映るは広義になります。写真、動画、水面に映る、と使い方が広くなります。ためになりました。

それにしてもS先生、楽しい・・・。

今日も教室では、子どもたちのがんばりと先生たちのがんばりがたくさんでした。

1年生国語学び始めの「あ」・・・!

ここから学びが始まります・・・。

まとめをどうするか?悩みどころなんですが、T先生は、今回空所補充式を採用していました。

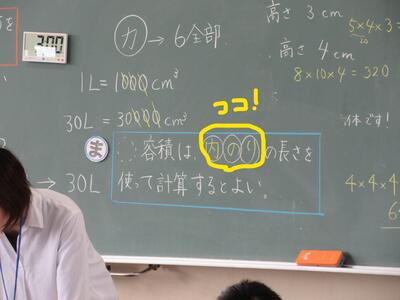

「今日はこれを学んだね」と学びを焦点化できますね・・・。

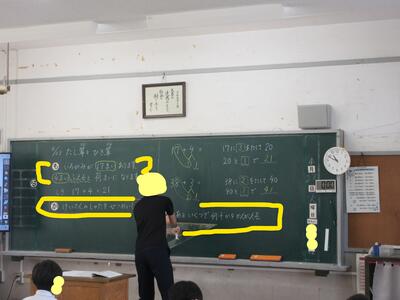

キーワードは「内のり」・・・。

黒板に書きまとめていくことを「板書」といいますが、計画的な板書はここ10年ですごく進化したと思います。ここに課題を書いて、ここにまとめを書くと始業時すでにタグを貼り付けている授業も多くなりました。10年前はなかったと思いますね。「課題は◯◯だったな、そして、まとめは◯◯になったな」と学習の過程を振り返ることができる板書は学力向上に必須です。今日O先生と話していたんですが、「本時の評価基準を最初に子どもたちと共有することはひとつのキーファクターかも」となりました。先生がコントロールするのではなく、子どもが自分で「私の学習は評価基準に近づいているかな?」と考えるような授業が大切かもしれません。また極論言えば、めあて(課題)は評価基準Bでいいかもです。

板書に注目しながら今日の授業を追いかけます。

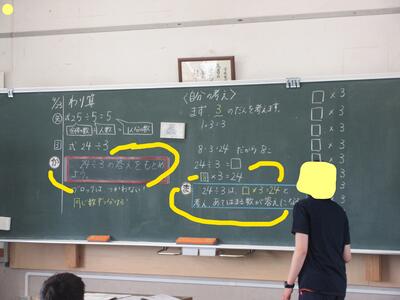

授業の流れ(学びの過程)がすっきりわかりますね・・・。

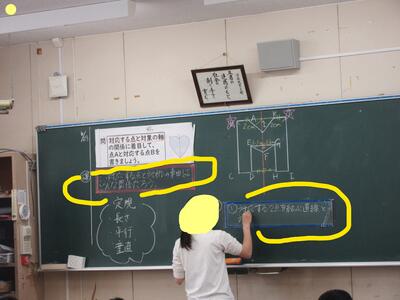

私はI先生の板書の真ん中(思考の過程)がめっちゃ気になります・・・。

O先生、フレーム(小黒板)で特化するのもナイスです・・・。

「めあてとまとめ」以外でもナイスな板書・・・。

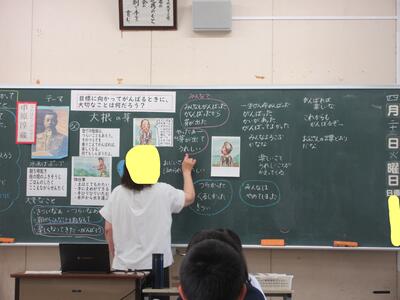

子どもたちの発言をカテゴリ別に板書していって、あとで丸で囲みながらそこにみんなでタグ付けをしていく、というナイスな作業・・・。ラベリング?

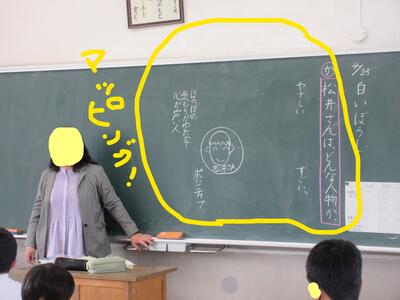

主人公松井さんの人柄をマッピングで情報を集め、集約していく、思考の見える化・・・。

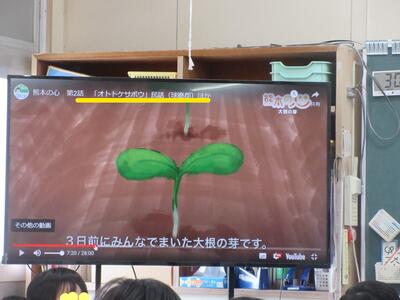

なぜ「大根の芽」の授業でモニターには「オトトケサボウ」?既習の振り返り?

ほかにもたくさん、先生たちの工夫と子どもたちのがんばりがあります。

ただ私が1時間で29クラス観て回ると1クラスあたり1分30秒となります。

ちょうどその時、ステキな場面に遭遇するというのは、なかなかの確率です。

それから教室に入って一緒に学習に参加したりするのも大好きなので・・・。

自らのスケジュールを逼迫します(笑)。

経験を積んで、さらにステップアップ・・・。

健康診断・・・。1年生、待っている子たちが終わりが近づきにわかに少しがやっとし出しました。たまたま通りかかった私が声をかけようとしたわずか0.5秒前、T先生が絶妙な指導・・・。流石です。

いろいろな学びといろいろなタイミングがあって、学校の教育活動が展開し、子どもたちが成長していきます。

そのタイミングを見逃さないというのは経験則であり、また教師特有の感覚でもあります。

磨くと決めないと感覚は磨かれません。

意識することで磨くことができます。

鬼滅の刃、竈門炭治郎が集中力を高め、臭覚でいろいろな気配を察知しようとしますが、意識するとはそんな感じです。

今日のタイトル「そらふね」・・・。

中島みゆきさんの名曲です。私のスマホのファイトソングプレイリスト29曲の中の1曲でもあります。

負けられない、がんばろうと思う気持ちを奮い立たせてくれます。

なぜタイトル「そらふね」か?

1年生の授業を観てたとき思いました・・・。

そらがきか、声を合わせて、いいなあ・・・♪

ぐるりと回って6年生教室で同じシーンが・・・。

新出漢字のそらがきか、いいなあ・・・?

1年生も6年生もそらがき、つながっている?ん?そらがき、そらふね・・・。

そこから私の脳内BGMは「宙船(そらふね)」でした。

そらふねは名曲ですが、元気をくれるファイトソングですが、「そらがき」もいいですよ。

子どもたちが書いているのは、ひらがなや漢字だけではないんです。

子どもたちが「そら」に描くのは、「夢」ですから・・・。

以上、校長、木村でした。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。