2021年11月の記事一覧

11月8日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、筑前煮、茎わかめじゃこ煮、ゆかり和えです。

〈茎わかめ〉

海藻は、ネバネバ成分であるフコイダン・アルギン酸や「水溶性食物繊維」を多く含んでいます。また、「ビタミンA」や「ビタミンC」、「ミネラル(ヨウ素など)」も補給できます。特にわかめの茎の部分である茎わかめは、カルシウムやマグネシウムも、葉の部分より多く含んでいます。マグネシウムは神経の緊張を緩和し、イライラした気持ちを落ち着かせる効果があります。 茎わかめは、色んな加熱調理をしたり、また、そのまま和えたりと、食べ方のバリエーションが豊かです。人気レシピといえば佃煮ですが、そのほか、コンビニでよくおつまみおやつとして売られているもののような、「茎わかめの梅酢漬け」を作ることもできます。(出典:キナリノHP)

11月5日

今日の給食のメニューは、きのこご飯、あられすまし汁、いわし梅煮、切り干し酢の物です。

〈あられ〉

「あられ」とは「あられ餅」の略で、米餅(よねもち)を長さ2 - 3センチメートル、縦横5ミリメートル程度の長さに切り、火で炙った菓子です。一般的には火で炙りますが、油で揚げた物もあります。奈良時代には唐などからの使者に対して宮廷で出されたもてなしの食べ物でしたが、江戸時代になると商品として多量に生産されるようになりました。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア【Wikipedia】』)

今日の児童朝会は10月の生活目標反省の発表でした。各学年の代表が発表しました。

放送コンテストの表彰

感想発表

11月のめあては、「本をたくさん読もう」です。年間100冊目指してたくさん読みましょう。

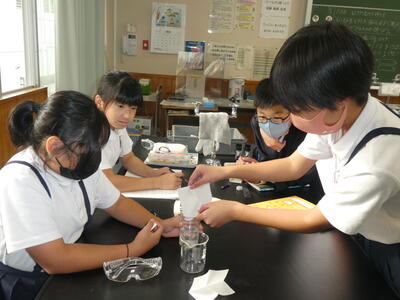

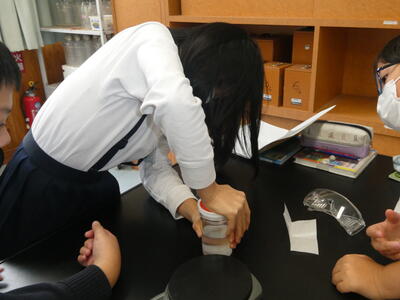

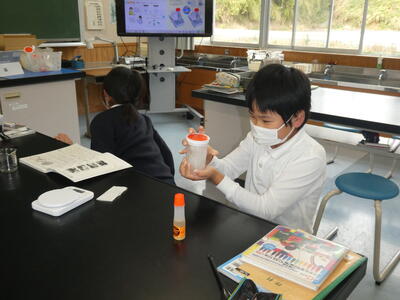

5,6時間目は、5年生が理科の「もののとけ方」の実験をしました。水に食塩を溶かしたとき、水溶液の重さは溶かす前と後では変わるのか実験をしました。予想では水溶液の重さは「水+塩の重さになる」がほとんどでしたが、「ものをとかした水溶液の重さは、もとの水の重さと同じである」と考えた人も何人かいました。つまり水50gに食塩5gを溶かしたときの水溶液の重さは55gになるか50gのままなのかということです。

入れる前の重さをはかったあと、塩を入れて、

ふたをしめて

しっかりとけるようにふります。

ふりふり!

激しくふりふり!

バーテンダー風

シャカシャカ

さて、結果は?(表情で想像してください)

質量保存の法則を小学校5年生で実験を通して学びます。こうした「実感を伴う理解」によって知識や技能の確実な定着を図ることを目指しています。

5年生対6年生による放課後ドッジボール対決!昨日、6年生が5年生に挑戦状(というほどでもないそうですが)をつきつけてきたので、楽しく対決しました。5年生によると、6年生のボールは速くて痛いそうですが、超楽しいそうです。今日は引き分けでした。

11月4日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、芋入りぜんざい、チキンナゲット、コンニャクサラダです。

〈小豆〉

小豆は低糖質・高たんぱく質で食物繊維の豊富な食品です。ビタミンB群や鉄分、カリウム、ミネラルなど様々な栄養素をバランスよく含んでいます。小豆はぜんざい以外にも、おかゆの材料としても昔から使われ、解毒や利尿、排膿の効果があるということで、かつては漢方薬の一つとして扱われてきました。小豆の国内生産量は現在、1位-北海道、2位-兵庫県、3位 -岩手県、4位-栃木県、5位-京都府の順です。特に北海道は国内生産量の6割を占めています。ところが小豆の国内自給率は10年前の約76%から約58%に低下し、今後さらなる自給率の低下が懸念されています。

今日は市教育委員会の学校訪問がありました。

歌声タイム もみじを歌いました

続いて6年生が「SAKURA」を歌いました。福連木の仁田さん作曲の、平和を願う歌です。

3,4時間目は授業参観

1年生 じどう車くらべ

2年生 お手紙

3年生 すがたをかえる大豆

4年生 道徳

5年生 音楽

6年生 算数

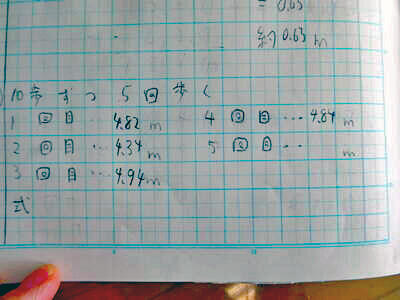

5年生 算数の平均の学習で、自分の歩幅の平均を求めてみました。

まず、10歩歩いて、

距離を測ります

合計5回歩きます。

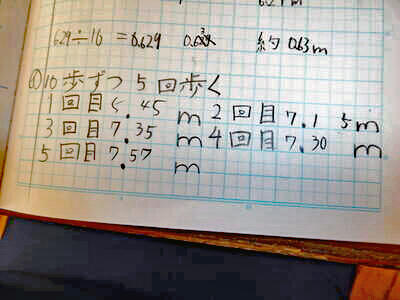

そして計算して平均を求めます

「よーしわかったぞ!わたしの歩幅の平均は、5.4メートルだ!」

「え、一歩の歩幅が5メートルもあるの?すごすぎるよ」

「あれ、なんで?」

「10歩の平均だから、10でわるんだよ!」

というわけで、無事全員自分の歩幅が出そろいました。人によって結構違いました。

下の男子は、1回目の記録が他の記録とかけ離れているので、1回目をのぞいて計算していました。より正確な数値が出ますね。

11月2日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、たぬき焼きそば、シュウマイ、柿です。

〈柿〉

柿は古くから日本で栽培されてきた果実で、「kaki」として、アジアやヨーロッパでも名前が通用しているほど、国内外問わず人気があります。 渋みのもとはタンニンで、アルコールを分解する作用があります。利尿作用のあるカリウムも豊富です。その他ビタミンCやカロテン、食物繊維も豊富で、風邪や貧血の予防などの効果が期待できます。特にビタミンCは、ミカンやイヨカンなどのかんきつ類の約2倍も含まれています。また、カロテノイド系色素の一種であるクリプトチサンチンとリコピンには、抗がん作用があるといわれています。旬は10月から11月で、現在の出荷ランキングは1位-奈良県、2位-新潟県、3位-和歌山県、4位-福岡県、5位-愛知県の順です。(出典:JAグループ-国消国産)

〈読み聞かせ〉

本日は、葛籠貫さんによる5・6年生への読み聞かせでした。本の題名は「へいわって すてきだね 詩:安里有生(あざとゆうき)画:長谷川義史」でした。折しも6年生が、先週長崎への修学旅行で平和学習を行ったところでしたので、そのことにご配慮頂き、本を選んでくださいました。感想発表では、たくさんの手が挙がり、6年生が修学旅行で学んだことと関連させ、「今が平和であることに感謝し、これからも家族を大切にしたいです。」と感想を発表してくれました。

11月1日

今日の給食のメニューは、白ご飯、こんにゃくきんぴら、田舎汁、きびなごカレーフライです。

〈きんぴら〉

金平(きんぴら)は、日本食の惣菜の一つで繊切りにした野菜を砂糖・醤油を用い甘辛く炒めたものです。特に繊切りまたは笹がきにしたゴボウを主に調理したものは金平ゴボウと呼ばれます。金平という名前は金太郎としても知られる坂田金時(さかたのきんとき)の息子 坂田金平(さかたのきんぴら)から名付けられたとされています。江戸時代は、ゴボウは元気が出る食べ物と考えられていたため、強力(ごうりき)の伝説で知られていた金平(きんぴら)にあやかってこの名前がつけられました。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア〈Wikipedia〉』)

今日は16:00~17:30にPTA美化作業がありました。平日夕方のお忙しい時間にもかかわらずお集まりいただき、本当にありがとうございました。おかげさまで運動場がとてもきれいになりました。

頑張る5年生。