校長室から

10月3日~10月7日

10月7日(金) 「おもちゃランド」へようこそ!

2年生の生活科で「せかいで ひとつ わたしの おもちゃ 」という学習があります。その学習のまとめとして、1年生を招いて自分たちの作ったおもちゃで遊んでもらうという「おもちゃランド」の学習が行われていました。それぞれのおもちゃのブースに分かれ、準備をしているところから見せてもらいました。どのおもちゃもよく工夫されていましたし、遊ぶルールなども自分たちで考えていました。招かれた1年生は、2年生の説明を聞いた後、楽しく遊んでいる様子が見られました。その様子を見ている2年生も、うれしそうな表情をしていました。おもちゃの使い方を一生懸命1年生に教える2年生の姿を見ながら、成長を感じた時間でした。

10月6日(木) 坂小の道徳教育の充実に向けて

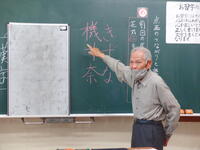

学校における道徳教育は、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自律した一人の人間として他者とよりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とする教育活動であり、社会の変化に対応しその形成者として生きていくことができる人間を育成する上で重要な役割をもっています。その道徳教育は、道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり、本校でも大切に指導に当たっています。

本日は、全職員で2年生の道徳科の授業を参観し、よりよい授業の在り方について学び合いました。講師として、道徳科の指導教諭として、県内広く活動されている先生をお招きし、本校の実践についてアドバイスをいただく機会を設定しました。

教材を通して、みんなで使う物をどのように使えばよいかを考える授業を見せてもらいながら、子どもたちが生き生きと道徳的価値について考えを深めている姿を見て、一人一人の確かな成長を感じました。また、講師の先生からも、坂小の子どもたちの感性の豊かさをほめていただきました。

学び多きこの授業研究を、本校の道徳教育のさらなる充実に生かしていきたいと思います。

10月5日(水) 3年ぶりに開催できた陸上記録会

新型コロナウイルス感染症の流行により、2年間開催を見送ってきた小体連苓北部会陸上記録会を実施しました。苓北町内4小学校の5年生以上の子どもたちが集まり、自分の目標に向けて一生懸命競技する機会を作れたことに喜びを感じました。

本年度は、初めて坂瀬川公民館のグラウンドを使って記録会を実施しました。子どもたちが全力を発揮できるように、公民館館長並びに地域の方々が整備を行ってくれました。地域の方々の温かさを、改めて感じました。また、本校の高学年の子どもたちも、準備や後片付けを精一杯がんばってくれました。

新型コロナウイルス感染症対策、熱中症対策を考慮し、以前に比べ競技数を大幅に見直した形で実施しましたが、一人一人の子どもたちが、自分の種目に一生懸命取り組む姿が見られました。さらに、他校の子どもたちの頑張っている姿に、刺激を受けた子もいたようです。

陸上記録会後の子どもたちのさわやかな表情が、大変心に残った一日となりました。

10月4日(火) ようこそ 先輩!

本日、坂瀬川小学校の先輩で、以前100メートル走の日本タイ記録を出され、オリンピックの候補選手にまでなられたことのある 西川軍一さん をお迎えし、3年生以上の子どもたちに講話をしていただきました。実業団で競技人生を終えられた後、アメリカに渡り、様々な活動を55年間行ってこられました。所用で坂瀬川に帰郷されていることを坂瀬川公民館館長に教えていただき、この機会を実現させることができました。本当に有り難く感じました。

お話をうかがう中で、ふるさと愛に溢れる方であることを感じました。ご自身も「I Love 坂瀬川」と表現させましたが、ふるさと坂瀬川の子どもたちに、笑顔で、夢や希望をもって挑戦することの大切さを語ってくださいました。また、世界のどこに行っても、あいさつが大切であることもお話しいただきました。さらに、何事においても準備をしっかり行って臨むと良い結果につながることも教えていただきました。

大先輩のお話に、子どもたちも目を輝かせながら聞いている様子が見られ、今回の講話を行って本当によかったと感じました。

10月3日(月) 楽しい休日の様子を教えてくれました

3年生以上の子どもたちが家庭学習で取り組んでいる自計学(自分で計画を立てて学習する)ノートを定期的に見せてもらい、私からコメントを書いていることは、以前お知らせしました。1・2年生の子どもたちは、楽しい思い出を綴った日記を見せてもらっています。

本日は2年生の日記を見せてもらいましたが、休日の楽しい思い出がたくさん書いてありました。「家族と公園に行って、たくさんどんぐりを拾いました。」「天草ハイヤまつりに行って、リンゴあめを買ってもらいました。」「サッカーの練習でマラソンをしました。練習試合では、2点入れたけれど3点取られたので負けてしまいました。」等など、楽しい休日で心に残った様子を一生懸命に書いてある日記ばかりで、読んでいる私の方が楽しい気持ちになりました。

日記を読ませてもらい、その時々の子どもたちの表情を思い浮かべながらコメントを書くことは、私の楽しみの一つとなっています。

9月26日~9月30日

9月29日(木) やっぱり給食でカレーは人気のようです!

本日の給食は、秋野菜のカレーでした。昨日から、「校長先生、明日はカレーです。」と教えてくれる子もたくさんいて、楽しみにしていることが分かりました。中には、「2学期で楽しみにしていること」の掲示コーナーに「給食のカレー」と書く子もいるぐらいです。苦手な子もいますが、どちらかといえば、今も昔も給食のカレーは人気のようです。毎日、子どもたちがどんな表情で給食を食べているかを見るために教室を回っていますが、いつもよりも速いスピードで食べている子が多かったように感じました。また、とびきりの笑顔を見せてくれる子もいて、幸せな気持ちになりました。「校長先生、今日の晩ご飯もカレーです。」と教えてくれる子もいました。よくある出来事ですね。

9月28日(水) 「校長先生、いってきます!」

本日、3年生が社会科の学習で、「店ではたらく人と仕事」の調べ学習として、町内にあるスーパーマーケットへ見学と聞き取りに出かけました。小型のスクールバスを利用させていただき、「校長先生、見学に行ってきます。」と元気に声をかけてくれました。3年生の子どもたちとバスまで歩いて行き、お見送りをしましたが、バスの中からもずっと手を振ってくれました。その様子を見ながら、2時間もかからずに学校に戻ってくるのですが、何となくさびしくなりました。

見学から帰ってきた子どもたちは、魚売り場の方と話したことなど、楽しそうに教えてくれました。日頃、家族の方々と買い物に出かける場所ではありますが、子どもたちなりに新たな発見があり、有意義な学習となったようでした。

9月27日(火) 持続可能な地域学校協働活動の在り方を求めて

坂瀬川小校区の子どもたちを地域ぐるみで見守り、心身共に健全な子どもたちの育成を目指して活動する「すくすく芽生えの会」の組織を改編しました。詳しくは、学校だよりでお知らせしたところです。本日は、実際に子どもたちの支援を行っていただく「支援ボランティア」の方々に集まっていただき、ご意見等をいただく会を行いました。話し合いの中で、「クラブ活動で魚釣りをするなら、○○さんにも声をかけると手伝ってくれるよ。」「うちの家族も、子どもたちの登校を見守って歩いているようだから、登録していいよ。」など、温かいご意見をいただきました。

平成10年にこの組織を立ち上げられた方々の思いに触れる中で、地域の優しさや素晴らしさを感じます。時代が変化し、児童数も減少してきましたが、この「すくすく芽生えの会」を持続可能な組織としていくために、地域の方々と知恵を絞り、工夫を加えていきたいと思います。

9月26日(月) 台風の影響がこんなところに・・・・

先週、台風14号が九州を縦断しました。雨風は強かったのですが、学校や地域にさほど大きな被害がなく、安心したところでした。しかし、その台風の影響が意外なところに見られています。今回の台風接近に当たり、本校は海側から雨風を受けたようです。吹き付けた雨風が海からの塩分を含んでいたらしく、校地の樹木の葉が一気に枯れ、大量の落ち葉となって散っていました。昨日まで三連休でしたが、あまりにも落ち葉が多かったので、地域の方が落ち葉はきをしてくださっていました。本当に有り難いことです。また、子どもたちも一生懸命落ち葉を集めてくれました。「校長先生、ここの落ち葉だけで、リアカーで4回は運ばないとダメですね。」と笑顔で話してくれました。

地域の方々、子どもたち、そして先生方で力を合わせながら、この坂瀬川小の環境を守っているのだと感じた一日でした。

9月20日~9月22日

9月20日(火) 主体的に片付けに取り組む子どもたち

猛烈な勢力の台風14号が、3連休中に九州を直撃しました。子どもたちや地域に大きな被害がでないようにと願いながら、ニュースに注視して過ごしていました。幸いなことに、校区に大きな被害はなく、ホッと胸をなで下ろしたところです。

激しい風雨の影響から、樹木の多い本校の校地には、大量の葉っぱや木ぎれが散乱していました。朝から正門付近を片付けていると、登校した子どもたちがすぐに外に飛び出し、台風対策で校内に入れていたものを元の場所に戻したり、竹ぼうきで落ち葉はきをしたりし始めてくれました。子どもたちと本校の先生方のおかげで、あっという間に元の学校の姿に戻りました。また、掃除の時間に、運動場を回ってたくさんの木ぎれを集めてくれる子もいました。

「うつくしい」学校づくりに向けて、主体的に関わってくれる子どもたちと先生方に心から感謝しています。

9月12日~9月16日

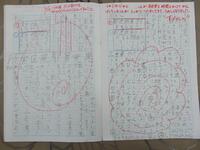

9月16日(金) 自計学をがんばる坂っ子

本校の3年生以上の子どもたちは、家庭学習で「自計学」に取り組んでいます。自計学とは、「自分で勉強することを計画し、家庭で学習する」というものです。1ページの使い方をそれぞれが工夫しながら、日々の学びの積み上げを大切にするこの取組も、今年で3年目になります。委員会活動で「自計学コンクール」を計画し、1ページを無駄なく、内容をしっかり考えたノートを紹介したりする実践から、自計学のレベルもずいぶん向上してきました。

私も定期的にすべての学年の自計学ノートを見せてもらい、一人一人にコメントを書かせてもらっています。本日は3年生と4年生の自計学を見せてもらいました。「どんなことを勉強しようかな?」としっかり考え、1ページに向かった様子が伝わり、とても感心しました。

これからも、子どもたちの自計学ノートにコメントを書きながら、家庭学習をがんばる坂っ子を応援していきたいと思います。

9月15日(木) 2学期最初の読み聞かせ

朝の時間を使い、2学期最初の読み聞かせを行いました。苓北町の読書推進ボランティアグループ「たんぽぽホール」の方にも来ていただき、1年生に読み聞かせをしていただきました。また、他の学年には、担任以外の先生が読み聞かせを行いました。読み聞かせは、子どもたちも楽しみにしている時間であることが、その時の表情からも伝わってきます。

「このお話を知っているかな?」と尋ねられると、「知ってる。だけど聞きたい。」や「知らない。おもしろそう。」など、子どもたちから様々な反応が返ってきます。子どもたちを見ていると、お話の世界に引き込まれ、徐々に姿勢が前のめりになっていく子もいます。そんな子どもたちの様子を見ていると、この読み聞かせの時間は、本校で大切にしていかなければならない時間だと改めて感じました。

9月14日(水) 子どもたちが主体的に学ぶ国語の授業を求めて

5年生で国語の授業を公開し、職員で授業の進め方を学び合う校内研修を行いました。講師として、熊本県立教育センターの指導主事の先生をお迎えし、国語の授業づくりの考え方や、子どもたちが主体的な学びに向かうための教師の仕掛け等、多くの助言をいただきました。

本校は小規模の学校であることから、他学年の授業を参観する機会が少ないのですが、5年生の子どもたちが、学習リーダーを中心としながら学びを進めていく姿が勉強になったという意見が多数聞かれました。また、グループ活動では、グループのリーダーがメンバーからの意見を引き出し、学びを深めていく様子が見られ、学ぶ点が多い授業となりました。ここで学んだことをもとに、各学年の子どもたちの発達段階に応じた国語の授業の充実に生かしていきたいと思います。

9月13日(火) 様々な場面を想定して

本日、避難訓練を実施しました。今回の避難訓練では、本校の子どもたちの動きや職員の対応の在り方を苓北交番の方々に見ていただき、様々な視点からご意見をいただきました。子どもたちの校内放送や担任からの指示の聞き方等については、適切であった評価していただきました。緊急時の職員の対応については、様々なケースを紹介していただき、大変勉強になりました。また、今後注意すべき点についても教えていただき、早速マニュアルの見直しを行うことにしました。

学校内で日々生活している私たちが見落としがちである部分も、このように第3者の方から指摘していただくことは、大変貴重な機会であると感じます。この機会を生かし、今後もさらに子どもたちの安心・安全な学校生活を守るために、力を尽くしていきたいと思います。

9月12日(月) 「自由」or「自分勝手」?

6年生の道徳科の授業を見せてもらいました。「修学旅行の夜」という教材を使いながら、自由と責任について考える授業でした。自由と自分勝手の違いについて、身近な出来事を挙げながら考えていました。「それって、人に迷惑をかけているから、自分勝手じゃない?」「いや、自分の自由な時間なんだから、いいんじゃない。」といった意見が飛び交っていました。担任が様々な事例を通して揺さぶりをかける中で、自由には自己責任が伴うことに意識が向いていったようです。

世の中で起こっている出来事に目を向けると、「自由」と「自分勝手」の境目が曖昧なっていると感じることがあります。子どもたちには、自立的で責任のある行動についてのよさをしっかりと理解し、自分はどうあるべきかを考えて行動できる力を身に付けていってほしいと思います。

9月5日~9月9日

9月9日(金) 学びに向かう姿勢をほめられました

5年生の国語の授業を、苓北町学校教育指導員の髙木先生に参観していただきました。昨年度までの複式学級での学びを生かし、単式の学級となった本年度も、学習リーダーの指示を聞きながら、自分たちで学習を進めていました。教科書を読む姿勢や友達の発表に対する反応、グループ活動での話し合いの様子等、学びに向かう姿勢をたくさんほめていただきました。学習のめあてに対して、教科書をしっかりと読みながら、自分たちの力でまとめようとがんばっていました。また。学習の振り返りでは、自分で意見文を書くときに大切にしたいことを発表していて、「学びに向かう力」の向上を感じました。

ノートやシートに文字を書く様子では、鉛筆の握り方がなかなか改善できない子もおり、学校全体でもっと意識付けを図っていきたいと感じました。

9月7日(水) 外遊びを楽しむ坂っ子が戻ってきました!

夏休みの間、静かだった本校の運動場に、子どもたちの遊ぶ姿が戻ってきました。昨日は台風11号の接近に伴い臨時休校していましたが、本日は台風一過の青空が広がり、昼休みになると子どもたちが運動場に飛び出し、楽しく遊んでいる姿が見られました。久しぶりにブランコで遊ぶ子や追いかけっこをする子、むしを捕まえている子など、いつもの学校の風景が戻ってきたことを感じました。

これから外遊びには絶好の季節を迎えます。友達と一緒にしっかり外遊びを楽しみ、健康な体づくりに励んでほしいと思います。

9月5日(月) 「校長先生、これ あげます」

休み時間等に教室を回っていると、低学年の子どもたちから「校長先生、ちょっと待ってください。これ、あげます。」と折り紙や紙に描いた絵をよくもらいます。子どもたちからもらったものは、校長室のロッカーに飾るようにしていますが、張る場所がなくなってきました。どれも一生懸命に作ってくれたことが分かりますし、似顔絵などはよく似ています。「校長先生、おみくじをあげます。」と渡されたので見てみると「あたり!」と書いてありました。子どもたちの優しい心遣いが伝わり、有り難くいただきました。新たな置き場所を作らなければと思っています。

9月1日~9月2日

9月2日(金) 「ホーキーズ」登場

朝から正門付近の落ち葉はきをしていると、竹ぼうきを持った2年生の子どもたちが続々と現れ、私と一緒に落ち葉を集め始めました。「校長先生、見てください。こんなにたくさん集めました。」「集めた葉っぱは、どこに捨てればいいですか?」と話ながら、一生懸命に朝のボランティアに取り組んでくれました。その姿を見て、教頭先生が「2年生はすごいですね。あなたたちは、坂瀬川小のホーキーズです。」と名付けてくれました。

そうしていると、1年生の子どもたちが集まってきて、「校長先生、ボランティアって何ですか?」と尋ねてきました。「ボランティアはね、自分で考えて相手がうれしくなることを進んですることだよ。みんなの学校は、どんなことをしてくれるとうれしくなるかなあ。」と返してみました。すると、「草引きすると、うれしくなるよ。」と運動場に走って行きました。

本校の子どもたちに育てたい資質・能力に、「かかわり合う力」を位置付けています。この「かかわり合う力」とは、相手の立場に立って、自ら働きかける児童をイメージしています。かかわり合う対象は、人だけでなく、子どもたちに身近な「もの」や「出来事」もあります。

朝のボランティア活動でも、子どもたちの母校であるこの坂瀬川小学校にも積極的に関わり、学校を愛する子どもたちを育てる一助になればと考えています。

9月1日(木) 2学期がスタート!子どもたちの笑顔が学校に戻ってきました

「おはようございます」夏休み中は静かだった小学校に、子どもたちの明るい声が戻ってきました。

本日から2学期がスタートしました。正門で子どもたちを迎えていると、「夏休みは、お友達とお話があまりできなかったから、ここで待ってていいですか。」と話しかけてきた1年生がいました。また、各教室を回っていると、それぞれの夏休みの思い出を教えてくれました。中には、「夏休みに一発ギャグを考えました。」と披露してくれる子もいて、大笑いしてしまいました。改めて子どもたちの笑い声が響く坂瀬川小学校は、すてきだと感じました。

始業式では、「ふるさとのことをしっかり勉強して、もっと坂瀬川のことを好きになりましょう」「自分のために、自分の力で勉強できるようになりましょう」「友達のよいところをもっとさがして、友達と一緒に成長していきましょう」という3つの内容について話をしました。

7月19日~7月20日

7月20日(火) 52人揃って1学期の終業式を迎えました

本日、令和4年度の1学期終業式を行いました。いつものように朝から正門で子どもたちを待っていると、「おはようございます。」と、いつものように大きな声であいさつをしてくれました。昨日から大雨が続いていて、子どもたちの登校を心配していましたが、登校班で元気に歩いてくる子どもたちを見て、安心しました。「今日は、1学期の終業式ですよ。」と声をかけると、いつもよりも元気に正門に整列し、学校に「おはようございます!」と一礼をしていました。

大雨の中、体育館で終業式を行いました。坂瀬川小の52人が、大きな怪我や病気をせず、元気に学校に登校できたことの素晴らしさを伝えました。子どもたちの表情には、明日から始まる夏休みへの期待が溢れていました。

夏休みが終わる43日後、52人が揃って、元気に2学期をスタートできることを心から祈っております。

7月19日(月) スイカに舌づつみ

昨日から大雨の予報が出ていたため、朝からの登校を大変心配していましたが、教室での子どもたちの笑顔を見て、安心しました。本日の給食の献立は、「苓北産なつやさい」を使ったメニューになっていました。そのメニューの中に「スイカ」と書かれていることに早くから気付き、教えてくれる子もいました。子どもたちがどんな表情で給食を食べているかを見るために、各教室を回ってみると、おいしそうにスイカを頬張る子がたくさん見られました。子どもたちがニコニコしながら給食を食べている顔を見ると、見ている方も幸せな気持ちになります。

一人の子が、「校長先生、私はスイカが苦手です。なぜだか分かりますか?」と尋ねてきました。「スイカが苦手なんだね。どうしてだろう。」と聞き返すと、「それは、スイカが野菜だからです。」との答えが返ってきました。「なるほど。そういう考え方もあるんだ。」と勉強になりました。

明日で1学期が終わります。夏休み期間中、子どもたちの給食を食べる姿を見ることができなくなると思うと、少々寂しい気持ちになります。

7月11日~7月15日

7月15日(金) 2年生「みんな生きている発表会をしよう!」

2年生の生活科の授業で、グループに分かれて、身近な生きものについて調べる学習を行っていました。図鑑などを使って調べ、まとめたことを発表するので見に来てほしいとお願いがありましたので、喜んで参加させてもらいました。トンボやカニ、バッタ、ダンゴムシなど、子どもたちが興味のある生き物について発表してくれました。また、発表の途中でクイズを出したり、生き物の体を組み立てるパズルを提示したりと、それぞれのグループが工夫を凝らした発表をしていて、大変感心しました。

何よりも、子どもたち自身が発表を楽しんでいることが伝わり、「学びに向かう力」が向上していることを感じました。

来週から夏休みに入ります。色々な生き物に興味をもち、自由研究などでまとめてくれることを期待しています。

7月14日(木) 「熊本の心」で読み聞かせ

子どもたちに色々な本の世界を知ってもらい、読書の幅を広げることを目的に、本校では毎月2回、朝自習の時間を活用して「読み聞かせ」を行っています。読書推進ボランティアグループ「たんぽぽホール」の方にもご協力いただき、担任外の職員が発達段階に応じた様々な本を紹介しています。

本日は、私も3・4年生に読み聞かせを行いました。私が読み聞かせをする際は、道徳教育用郷土資料「熊本の心」からお話を選び、紹介するようにしています。この「熊本の心」は、道徳科の時間の教材として活用しますが、すべてを教材として取り扱うことはありませんので、授業で計画されていない話を選んで話し、熊本の偉人や伝統について理解を深めてもらいたいと思い、これまで続けてきました。

本日は、熊本の社会福祉事業の先覚者である 塘林虎五郎 の幼少期の出来事を描いた「ふたつの道」というお話を使って、よく考えて行動することの大切さを感じてほしいと思い、読み聞かせを行いました。

わずかな時間を使っての取組ではありますが、子どもたちが郷土熊本に誇りをもち、ふるさとを愛する心を培ってほしいと願い、これからも続けていきたいと思います。

7月13日(水) 小学校でのお勉強、がんばっていますね!

保育所と小学校とがお互いの教育・保育を理解し合い、子供の育ちや学びをつないでいく取組の一つとして、保育所の先生方に1年生の授業を参観していただきました。これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2年間見合わせてきましたが、本年度は実施することにしました。

保育所の先生方に、小学校でがんばっている姿を見せようと、1年生はいつも以上に張り切って授業に臨んでいたようです。国語の授業を見ていただきましたが、最近の学習の中で心に残ったものを自分で決め、文章に書く学習活動を見ていただきました。それぞれの園の先生方は、最初は遠くから見ておられましたが、時間が経つにつれて子どもたちのそばまで来られ、笑顔で話しかけていただき、子どもたちも喜んでいました。授業後に、「先生のお話をよく聞いて、これからもお勉強をがんばってください。」と声をかけてもらいました。1年生にとって、本当によい励みになったことでしょう。

夏休みには、本校の職員がそれぞれの園に出向き、保育所の先生方の取組を学ぶ機会を考えています。保育園と小学校が連携し合い、子どもたちの育ちを見守っていきたいと思います。

7月12日(火) 1学期の学習のまとめをがんばっています

各学年の授業の様子を見て回ると、ほとんどの学年で1学期の学習のまとめが行われています。算数の復習問題を解いたり、1学期に習った漢字の練習をしながら、学習事項の定着を図っているようです。算数の問題で悩んでいる子を見かけると、「校長先生と一緒に考えようか。」と声をかけ、課題が解決できるようにお手伝いしています。ある教室から、「タンタンタターン」という声が聞こえてきたのでのぞいてみると、3年生の音楽のリズムうちの復習が行われていました。体をフリフリしながら、楽しそうに手でリズムをたたいていました。3年生と一緒に「タン・タン・タターン・ターンタタ・タタタタ」と何度も手をたたいていると、そのリズムが耳に残ってしまいました。この楽しそうな様子を写真に撮ろうとしたら、カメラを校長室においてきてしまったことに気付き、残念に思いました。

1学期も残り1週間です。この期間を大切にしながら、しっかりと学習のまとめを行い、楽しい夏休みを迎えさせたいと思います。

7月11日(月) 「校長先生、セミがいます!」

朝からいつものように正門で子どもたちとあいさつを交わしていると、「校長先生、ちょっと来てください。」と、目をキラキラさせながら私を呼ぶ子がいます。本校ではよくある光景ですが、「校長先生、あそこにセミがいます。」と教えてくれました。「どこ?」「あそこ!」「どこ?」「あそこ!」とやりとりをしているうちに、木の高い位置でセミが鳴いているのを見つけました。本当に子どもたちは、虫を見つける天才です。虫取り網を振っても、届く場所ではありません。「校長先生、セミを取ってください。」と言われましたが、「ごめん。さすがに校長先生も届かないよ。」というと、いつまでもセミを見つけた木を見つめながら、残念そうに校舎に入っていきました。

朝からセミが鳴く暑い一日でしたが、子どもたちが元気に、そして楽しく学校生活を送ってくれていることをうれしく感じました。

7月4日~7月8日

7月8日(金) なつとあそぼう

1年生の生活科で「なつとあそぼう」という学習があります。毎年、この活動をするときは、校長室から見える手洗い場の近くで楽しく学習している様子が見えます。子どもたちが楽しそうに学習していると、ついつい写真を撮りたくなってしまいます。本日、「1年生の「なつであそぼう」の学習が行われました。シャボン玉で遊んだり、アサガオで水を染めたりする活動が行われていました。大変蒸し暑い気候でしたが、1年生の子どもたちは、ニコニコしながら活動を楽しんでいました。家から持参したものを自分だけで楽しむのではなく、友だちにも貸して、一緒に遊ぶ姿を微笑ましく感じました。

これから、夏本番です。夏休みには、色々な夏の遊びを楽しみ、心に残る時間を過ごしてほしいと思います。

7月7日(木) 本日の給食は「七夕こんだて」

子どもたちは、今日の給食を大変楽しみにしていたようです。本日の給食は、「七夕こんだて」でした。その日の給食の献立を確認している子が多く、「星形ハンバーグ」や「たなばたじる」、「たなばたサラダ」とメニュー表に書かれてあり、どんなおかずが出てくるのか気になっていたようです。昨日は、「校長先生、たなばたサラダってどんなサラダですか。」と聞きに来る子もいたぐらいです。また、「たなばたゼリーはないんですか?」と尋ねる子も・・・・。今日の献立の中で一番話題となったのは、「たばなたじる」でした。「たなばたじる」の食管の中に、いくつか星形のにんじんが入っていたらしく、そのにんじんを見つけた子は大喜びでした。職員室でも話題になり、「私のには、入っていますよ。」という声が聞かれます。残念ながら、私の「たなばたじる」には、入っていませんでした。

様々な工夫を凝らし、このように暑い日でも子どもたちのために給食を作ってくださっている共同調理場の皆さまには、本当に感謝しています。毎日、給食の時間には各教室を回り、子どもたちが笑顔で食べている姿を見ながら、私自身が幸せな気持ちになっています。

7月6日(水) 子どもたちの「読むこと」の力を高める授業づくり

本校の校内研究は、教育目標の具現化に向けて、すべての子どもたちの「分かった」「できた」「もっとやってみよう」が生まれる授業づくりを推進することで、自ら学び、ともに学びに向かう力を育成していくことを目指しています。特に、国語科を中心として読む力を高めるための学習活動の工夫に取り組んでいます。

本日は、1年生、3・4年生、6年生で国語の研究授業を行いました。本校の研究の方向性について、熊本県立教育センターより指導主事の先生をお迎えし、様々な角度からご意見をいただきました。まずは、どの学年の子どもたちも、しっかりと学習課題に取り組む「学びに向かう力」が見られたことを、高く評価していただきました。合わせて、本校の先生方のよりよい授業を作るために、真摯に取り組んでいる姿勢を褒めていただきました。

今回の助言を元に、さらに子どもたちが「分かった」「できた」「もっとやってみよう」という気持ちが高まる国語の授業となるよう、職員一同努力していきたいと思います。

7月5日(火) 子どもたちは元気に登校しました

台風4号の接近に伴い、町内の小中学校は、3時間遅らせて登校することになりました。台風が近くを通過し、県内でも記録短時間大雨情報が出されている地域もありましたが、幸いなことに校区では、大きな被害はなかったようです。登校時間前に校区に被害がないかを見て回りましたが、心配するような被害は確認されませんでした。そのような中、「おはようございます。」と元気なあいさつをして登校する子どもたちを目にし、本当に安心しました。

台風対策のため、低学年の子どもたちが育てているアサガオやミニトマトは室内に入れていましたが、登校するとすぐに外に並べ、いつものように水かけをする姿が見られました。1年生の子が、「朝ご飯ですよ。」とアサガオに声をかけながら水をかけている様子が何とも微笑ましく、その素直に心に感動しました。

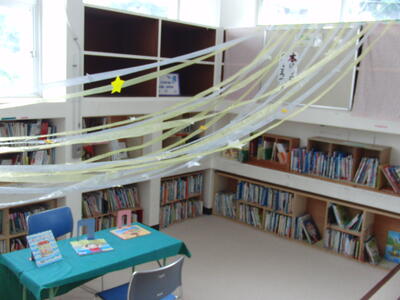

7月4日(月) 図書室に天の川が・・・・!

毎週木曜日に来ていただいている司書の先生が、子どもたちが図書室に足を運び、本に興味をもってほしいという願いを込めて、図書室を季節に応じたレイアウトに彩ってくれています。子どもたちだけでなく、私も楽しみにしています。7月に入ったということで、大きな天の川が登場しました。その天の川の下には、司書の先生が薦める絵本などが設置してあり、子どもたちが楽しめるような工夫が施されています。

わくわく図書委員会の子どもたちが、毎日本をたくさん読んでほしいと放送で呼びかけています。校内では、本に親しむ子が増えてきたように感じます。魅力ある図書室づくりを行ってくれている司書の先生や委員会の子どもたちに感謝しています。

6月27日~7月1日

7月1日(金) 地域の方々の温かさを感じて

本日、第1回目の学校運営協議会を行いました。協議会の冒頭で、児童会を代表して、委員会の委員長から本年度の取組の紹介を行いました。4年生以上の児童が少なくなったため、これまでの委員会の活動を統合し、本年度は4つの委員会が活動しています。学校運営協議会委員の方々は、子どもたちの発表をメモを取りながら聞いておられました。子どもたちの発表後、委員会活動について質問や意見をいただきました。「一番本を読んでいる子で、何冊ぐらい読んでいるのかな。」「どんな活動をしようと考えているのか、もう少し詳しく教えてください。」などの質問がありましたが、委員長の子どもたちは、一生懸命答えていました。

最後に学校運営協議会委員の方々から意見を求めたところ、「掃除やボランティアを一生懸命頑張っているようですね。最近暑くなってきたから、熱中症にならないようにしてください。」といった、子どもたちの健康面を気遣う意見をいただき、地域の方々の温かさを感じました。この取組を通して、本校の児童会活動がさらに充実していくことを期待しています。

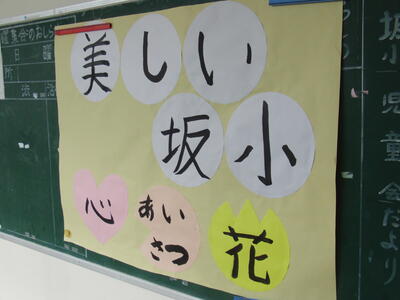

6月30日(木) 児童会テーマ「美しい坂小」を実現するために

6年生の国語で「具体的な事実や考えをもとに、提案する文章を書こう」という学習があります。その学習を本校で進めるにあたり、「『美しい坂小』を実現するために、委員会での課題や解決策を整理し、相手に分かりやすい提案文を書こう」という単元を通した課題を立てて、本単元の学習が進められています。本日の授業では、『美しい坂小』を実現させるために、現在の課題や問題点を出し合う学習が行われました。一人一人が日頃の学校生活を振り返りながら、解決すべき課題を付箋紙に書き込み、整理していきました。

国語の学習ではありますが、このように学校のことを思い、よりよい学校にするために自分たちの力を発揮したいと、友だちと意見を交換し合う子どもたちの姿に感動するとともに、感謝の気持ちで一杯になりました。この学習を通して、本校の児童会活動がもう一段レベルアップしてくれることを心から願っています。子どもたちがどのような提案文を書いてくれるのか、楽しみにしています。

6月29日(水) きれいに洗えたかな?

6年生の家庭科で「夏をすずしく さわやかに」という単元で、自分の衣服を洗濯する学習があります。例年、校長室から見える場所で手もみ洗いの学習が行われています。本日、6年生の子どもたちが自宅から持ってきた洋服を洗っていたので、学習の様子を見せてもらいました。日頃、洋服を手洗いするという経験はほとんどないため、どの子も楽しそうに、そして悪戦苦闘しながら学習に取り組んでいました。

本日は猛暑日でしたので、洗った洋服は、あっという間に乾いていました。どの子の洋服も、きれいに洗えていたようで安心しました。準備、学習、後片付けとテキパキと活動する6年生の姿を見て、改めて成長を感じた時間でした。

6月28日(火) 5年生算数「合同な図形」

5年生の算数の授業を参観させてもらいました。2つの三角形を見比べ、対応する辺や角を見つけながら合同な図形かどうかを考えていました。その後、長方形、平行四辺形、台形の3つの図形に対角線を1本引き、対角線で分かれた三角形が合同であるかを一人学びしながら、課題を解決する学習に取りかかりました。どのように学習を進めるだろうと興味をもって見ていると、同じ図形が教科書の後半のページにあり、何と丁寧なことにミシン目まで入っており、簡単に手で切り取れるようになっていました。私が5年生の学級担任をしていた頃は、事前に同じ図形を手書きして画用紙に印刷し、子どもたちの人数分切って用意していました。図形の授業の準備には時間がかかっていたのですが、時代の流れを痛感しました。さらに、子どもたちには、タブレットPCという学習機器もあります。子どもたちの理解は、今後さらに高まってくるであろうと感じた、私にとっても貴重な1時間でした。

6月27日(月) 「アサガオが2つ咲きました!」

1年生の子どもたちは、毎日色々なことをお話ししに来てくれます。おじいちゃんの誕生日が近いこと、育てているアサガオが大きくなっていること、家で料理の手伝いをしていること、休みの日にお買い物に行ったことなど、色々なことを教えてくれます。今朝は、「校長先生、ちょっと来てください。」と誘いに来てくれたので一緒についていくと、「アサガオが2つも咲いていました。」とキラキラした笑顔で教えてくれました。「よかったね。お世話を頑張ったからだよ。」と伝えると、さらにうれしそうな顔をしていました。「私のアサガオも、つぼみがたくさんあります。」と話してくれる子もいます。明日はどんなお話を聞かせてくれるのか、楽しみです。

6月20日~6月24日

6月23日(木) 風水害避難訓練(保護者引き渡し訓練)

近年、毎年のように大雨に伴う災害が各地で起こり、大きな被害をもたらしています。先日も、夜間から朝方にかけて大雨が降ることが予想されたため、前日に安心メールで子どもたちの登校に注意していただくよう保護者の方々にお知らせしたところです。自然災害は、いつ、どこで、どのような形で出会うか分かりません。子どもたちには、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿の『わ』・・・わたし(の命)を大切にする考動力を高めていくために、様々な取組を工夫してきました。

本日は、風水害を想定した避難訓練(保護者引き渡し訓練)を実施しました。天気のよい一日ではありましたが、子どもたちは、一人一人が真剣に訓練に臨んでくれました。また、大変お忙しい中にも関わらず、保護者の方々にもご協力いただき、大変スムーズに子どもたちを避難させることができました。

本校で保護者引き渡し訓練を始めて、今年で3年目になります。実施後に出た反省を生かし、より子どもたちが安心し、安全な学校生活が送れるよう、さらに検討を重ねていきます。

6月22日(水) 2年生はミニトマトの観察

昨日は1年生のアサガオの観察の様子を紹介しましたが、本日は2年生がミニトマトの観察を行っていました。国語の授業で、「かんさつしたことを書こう」の学習を行っています。色々な視点から観察して分かったことを記録し、観察カードにまとめるようです。2年生の子どもたちは、生活科で育てているミニトマトを一生懸命観察し、記録していました。

「校長先生、ミニトマトが7つできています。」「小さな花が咲いています。」「何だかおいしそうな匂いがします。」「じくがたくさんありますよ。」など、気が付いたことをたくさん教えてくれました。自分の育てるミニトマトと真剣に向き合いながら学習に取り組む2年生は、本当にすてきだと感じた時間でした。

6月21日(火) アサガオのかんさつ

1年生が、一人一鉢でアサガオを育てています。低学年昇降口の横に鉢が並べてあるのですが、ペットボトルに水を入れ、お世話をしている様子を毎朝見ています。1年生の授業を見に行くと、アサガオのどんなところを観察し、記録すればよいかを勉強していました。その後、実際に自分のアサガオを観察していました。1年生教室に行くと、どの子も「校長先生、ちょっと来てください。」と言って、あちこちに引っ張っていかれます。「校長先生、葉っぱがふわふわしています。」「私よりも大きくなっています。」「ここに毛みたいなものが生えていますよ。」等々、見つけたことを一生懸命教えてくれます。

間もなく、アサガオも花を咲かせます。その時に子どもたちがどんなことを教えてくれるのか、楽しみです。

6月20日(月) 新しい竹ぼうき、ありがとうございます

地域学校協働活動推進員の方と朝から話をしているときに、地域の区長さんからよい竹ぼうきを作ってもらったと教えていただきました。お寺などで使われているものらしく、きれいに落ち葉をはいておられる様子を見て、感動されたそうです。わざわざその竹ぼうきの作り方を尋ね、自分で工夫しながら作られたものだそうです。毎朝、学校周辺の落ち葉はきを行っている姿を見られ、少しでも楽に落ち葉が掃けるように、その区長さんに作ってもらえるよう頼んでいただいたようです。そのその竹ぼうきを、持ってきていただきました。大変軽く、使いやすい竹ぼうきです。快く作っていただいた区長さんや、それを頼んでいただいた地域学校協働活動推進員の方に感謝しながら、しっかり使わせていただきたいと思います。

6月13日~6月17日

6月17日(金) カニ捕りに夢中な坂小の子どもたち

梅雨の時期を迎え、本年も校舎周辺や校舎内をカニが闊歩する時期となりました。最近の本校低・中学年の子どもたちの遊びの中心は、「カニ捕り」のようです。昼休みになると、本校中庭で大きなカニを見つけることに夢中になっています。網で捕まえては、バケツに入れて大きさを競い合っています。休み時間が終わると、捕まえたカニを逃がしているようです。

最近は、校長室で仕事をしていると、何かゴソゴソと音がします。音のした方を見ると、カニが進入しています。また、ろう下でカニと遭遇することは珍しいことではありません。本校の風物詩ともいえる光景です。

6月16日(木) 東京フィルハーモニー交響楽団が坂瀬川小にやってきた!

昨年、文化庁「文化芸術による子供育成推進事業」の巡回公演申請を行っていました。コロナ禍が続き、学校では子どもたちの文化的行事や音楽の授業等、感染防止対策のために制限をかける必要があり、思うように進められない状態でした。子どもたちが様々な文化や芸術に直接触れる機会はないかと考えていたときに、この募集要項が届き、職員と協議して申請することにしました。その結果、東京フィルハーモニー交響楽団の巡回公演に選ばれ、5月に事前のワークショップを実施していただき、本日公演が行われました。この日を、子どもたちも本校の先生方も、大変楽しみにしていました。

30人規模の本物の演奏に、子どもたちも圧倒されました。また、一人一人が音楽を楽しむ様子が見られました。音楽を聴くだけでなく、ボディパーカッションを体験したり、オーケストラの指揮も体験させていただきました。

遠路はるばる東京から本校を来校していただき、音楽の素晴らしさを伝えていただいた東京フィルハーモニー交響楽団の方々には、感謝の言葉しかありません。子どもたちにとっても、学校職員にとっても、大変貴重な経験となりました。

6月15日(水) 2年生国語「お話を読んで、しょうかいしよう」

2年生で、教科書の教材「スイミー」を使って、国語の研究授業が行われました。「スイミー」という教材は以前から使われているお話で、誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。主人公のスイミーが、仲間と力を合わせ、大きな魚を追い出していくという心温まる物語です。

2年生の学びに向かう様子を見ていましたが、たくさんの先生方が見ているために緊張している子もいましたが、みんな集中して学習に取り組んでいることが伝わってきました。お話の一部を体を使って表現していましたが、その様子のかわいいこと・・・・。場面ごとに書いていく「スイミー日記」にも、読み取ったことを元にしながら、自分がスイミーに成りきって表現していました。

授業後に何人かの児童に感想や分かったことをインタビューしましたが、一人一人が授業中にしっかりと考えながら取り組んでいたことが分かり、2年生の成長を感じました。

6月14日(火) 熱中症から自分の身を守るために

身体測定の際に、その季節や時期に応じた健康に関する話題を養護教諭が行っています。本日は高学年の身体測定が行われましたが、熱中症の症状と予防方法について、大変分かりやすい話が行われました。時折クイズを交えながら、子どもたちが考えながら話に集中できるよう工夫されていました。熱中症を予防するためには、①暑さを避ける ②水分補給をする ③しっかりご飯を食べる ④しっかり寝る の4つの方法が紹介されました。

以前、私も熱中症になり、病院に運ばれたことがあります。その時のつらさは、今でも忘れることができません。子どもたちには、私と同じ思いはさせたくありません。

これから気温が高くなり、学校での熱中症対策は、大変重要となります。「自分で自分の身を守る」ための考動力が必要となるでしょう。

6月13日(月) What day of the week do you like?

「校長先生に質問があって来ました。入ってもいいですか?」と、4年生の子が校長室を訪ねてきました。どんな質問をしてくるのかと思っていると、「外国語活動で、先生たちの好きな曜日を聞いています。校長先生の好きな曜日を教えてください。」とのことでした。「校長先生は、金曜日が好きです。」と答えると、「校長先生、英語で言ってください。」と注意されてしまいました。これはしまったと思い、「I like friday」と答え直しました。「Why?」と返され、英語で何と答えたらよいか分からず、すべて日本語で答えてしまいました。せっかく質問をしに来てくれたのも関わらず、申し訳ないことをしたと反省しました。子どもたちと同じように、学び続けなければならないと感じた時間でした。

6月6日~6月10日

6月10日(金) 幸せだと感じるのは「縄文時代」or「弥生時代」

6年生の社会科の時間で、教科書に提示してある2枚の絵をもとにしながら、面白いテーマで話し合いが行われていました。「あなたが幸せだと感じるのは、『縄文時代』か『弥生時代』か?」というテーマです。子どもたちは、タブレットPCに映し出した2枚の絵を衣食住の視点からじっくりと見つめ、グループで様々な意見を述べ合っていました。「弥生時代」という意見がほとんどの中で、担任が「先生は、縄文時代が幸せだと感じるな。なぜだと思う。」と揺さぶりをかけながら、さらに視野を広げていきました。

意見交換が一段落したところで、改めて「どちらが幸せだと感じるか、今の自分の考えをまとめてください。」と指示が出ました。子どもたちに、「どちらが幸せだと思った?」と質問すると、「どっちも嫌です。だってゲームができないから。」と答える子もおり、「あらあら」と思いました。

これから縄文時代や弥生時代の人々の暮らしについて、より深く学んでいくそうです。日本の歴史についての学習がスタートするようで、以前6年生を担任していたときのなつかしい記憶がよみがえってきました。

6月9日(木) 『せ』・・・せいいっぱいそうじやボランティアを頑張る坂っ子

本校では、今月から縦割り班で場所を分担し、昼休み後の掃除に取り組んでいます。児童数が少なくなり、一人で広い場所を担当しなければならないのですが、みんな無言で掃除に取り組んでいます。正に、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」の『せ』・・・「せいいっぱいそうじやボランティアを頑張る学校」となっています。高学年の子が低学年の子に掃除の仕方を教えるとともに、自分たちの姿で時間の過ごし方を示してくれているようです。ろう下の掃除の様子を見ていると、高学年の子のまねをしながら、低学年の子も膝をついて、雑巾が真っ黒になるぐらい頑張っています。

この掃除時間も、本校の子どもたちに育てたい3つの力(「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」)を高める大切な時間であると考えています。

6月8日(水) 子どもたちの声で校長室がにぎやかです

校長室には、よく低学年の子どもたちが訪ねてきます。本日は、2時間目に1年生の子どもたちがインタビューに来ました。「校長先生の好きな食べ物は何ですか」や「校長先生の好きな運動は何ですか。」と質問されたので、それに答えました。色々質問するうちに、「好きな花びんは何ですか。」、「好きな形は何ですか。」など、なかなか難しい内容を次々に聞いてきたので、答えるのに苦労しました。

5時間目の終わりには、地域の探検に出かけた3年生が「校長先生、いますか?」と職員玄関からうれしそうに声をかけてきました。「校長先生にお土産です。」と青い梅と小さな小さな柿をくれました。「いい匂いがしますよ。柿は、ちょっとキュウリの匂いがしますよ。」と教えてくれました。甘いよい匂いがして、私もうれしくなりました。

そうしていると、今度は2年生全員が校長室前に勢揃いして、「校長先生、ちょっと来てください。」とお願いしてきました。廊下に出ると、図工「わっかでへんしん」で作った衣装を見せてくれました。一人一人が工夫して作ったことを教えてくれ、ついつい写真を撮ってしまいました。

子どもたちが笑顔で学習に取り組んでくれている様子を見ることが、私の楽しみになっています。

6月7日(火) 「税金」って何だろう?

本日、天草法人会女性部会の方々をお招きして、6年生を対象に租税教室を行いました。社会科の時間に税金については学習していましたが、より具体的な事例を示して説明されることで、理解を深めていったようでした。「できるなら税金は払いたくないなあ。」と発言していた子も、授業後半では、全員が「私たちが安全に、安心して生活するためには、やはり税金は必要。」という意見に変わっていました。

本年度も1億円と同じ重さのアタッシュケースを一人一人持たせてもらいましたが、その重さに驚いていました。税金という視点から自分たちの生活を見つめ直し、ふるさと苓北町に感謝の気持ちをもつことにつながる授業であったと感じました。

6月6日(月) いつの時代も・・・・

最近、子どもたちの遊びの流行は「どろだんごづくり」のようです。先週、朝から校門近くを掃除していると、「校長先生、見てください!」と表面をぴかぴかにした「どろだんご」を見せてくれました。「すごいね。かちかちに固まっているようだね。」と返すと、「校長先生、たくさん作ったんですよ。見ますか?」と、隠し場所を教えてくれました。毎日少しずつ手を加え、頑張って作っている様子を楽しく見ていました。

私の小学生時代も、季節によって「どろだんごづくり」が流行し、誰にも負けない団子に仕上げようと必死になっていたことを思い出します。いつの時代でも、子どもたちの遊びは同じだと感じました。

「あー、崩れてる!」と、朝から悲しそうな声が聞こえました。しっかり隠してあったようですが、昨日の雨にさらされてしまい、壊れてしまったようです。しかし、今日の昼休みには、またせっせと「どろだんご」を作る子どもたちの姿が見られました。

5月30日~6月3日

6月3日(金) リモートで思いを伝える児童総会

2年間のコロナ禍の中で、教室をリモートでつないで行う集会活動が多くなりましたが、子どもたちもずいぶん慣れてきたようで、意見交換もスムーズに行えるようになりました。(マイクの切り替えは、先生方が行っています)本日は、リモートによる児童総会が行われました。各学年の目標発表がありましたが、どの学年も本校の子どもたちに育てたい資質・能力である「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」の3点から学年に応じた具体的な実践事項を考えられていたことに感動しました。また、委員会から目標や年間計画の紹介がありましたが、多くの子どもたちが画面越しに挙手し、活動内容について質問していました。教室を回りながら意見交換の様子を見ていましたが、低学年の子どもたちが委員会の常時活動に対して、「いつもありがとうございます。」と感謝の気持ちを伝えていた場面が、とても印象に残りました。高学年の子どもたちもうれしそうに画面を見ており、さらに活動意欲が高まったようでした。

6月1日(水) 友だちともっとなかよくなるためには?

子どもたちの授業の様子を見て回っていると、2年生で道徳科の授業が行われていました。学習に一生懸命取り組む子どもたちの様子に誘われ、教室に入って参観させてもらいました。「友だちともっとなかよくなるためには」という課題に対して、教科書の教材を使って意見を考えていました。友だちを助けるために一緒に謝りに行く登場人物の気持ちを考え、一人一人が学習シートにまとめて発表していました。「一番の友だちだから・・」「友だちに嫌われたくないから・・」など、子どもたちの言葉で表現してくれました。先生から、「友だちともっとなかよくなるためには、どんな気持ちが大切なのかな?」という問いかけに、子どもたちが意見を生かしながら「一人も悲しい気持ちにしない。」という考えでまとまったようでした。この気持ちを大切にしながら、これからも友だちと仲良く学級生活を送っていくことでしょう。見ていた私の心が温かくなる授業でした。

5月31日(火) 『が』・・・がくしゅうに一生懸命取り組む坂小の子どもたち

本校では、本年度も3年生と4年生が同じ教室で学ぶ複式学級を設置しています。その3・4年生の国語の授業を見せてもらいました。6人ずつと少ない学年同士ですが、主体的に学習に取り組む子どもたちの姿を見ることができました。3年生は、教材「こまを楽しむ」を使い、「問い」に対する「答え」の見つけ方や文のつくりを学び合いました。4年生は、教材「アップとルーズで伝える」を使い、対比で説明されている内容を捉え、その説明のよさを話し合いました。

教室の前方と後方で分かれて学習に取り組んでいましたが、学習リーダーを中心としながら、それぞれが集中して課題に取り組んでいました。また、学習の進め方で悩んでいる友達を見つけると、先にまとめた子がさっと近寄り、一緒に考える「かかわり合う力」も見せてくれました。

本校の複式学級での学びは、昨年度スタートしたばかりです。本校の先生方の努力により、1年間で大きな成長を見ることができましたが、まだまだ複式学級の学習の進め方について、先進校の取組から学ぶべき部分がたくさんあります。子どもたちの実態に応じた、本校なりの学習の在り方を求め、これからも実践を続けていきます。

5月30日(月) 空気をきれいにする?

各学年の授業の様子を見て回っていると、6年生が保健体育「病気の予防」について学習を行っていました。県内の新型コロナウイルスの感染状況は横ばい状況ですが、予断を許さない状況です。子どもたちの感染症対策への意識を確かめたいと考え、どのような意見を考えているか見せてもらいました。新型コロナウイルスをはじめ、様々な感染症に対して、「病原体をけす」「病原体の道筋を絶つ」「抵抗力を高める」の3点から、子どもたちが意見を考え、発表していました。「病原体の道筋を絶つ」については、日頃行っている手洗いやうがいの徹底を考えている子がほとんどでした。「病原体をけす」についてどんなことを考えるだろうと学習シートをのぞくと、「空気をきれいにする」と書いている子がいました。「どのようにきれいにするの?」と尋ねてみたところ、「自然を増やす」「木を植える」「自然が豊かになると、病気が少なくなるというニュースを見たことがあります」という答えが戻ってきて、「なるほど、そう考えたのか」と何となく納得させられました。

「病原体をけす」ということは難しいと考えますが、病原体の道筋を絶つ行動を心掛けるとともに、「抵抗力を高める」ために、規則正しい生活を実践してほしいと思いました。

5月24日~5月27日

5月27日(金) 生活科「レッツゴーまちたんけん」

2年生が生活科の学習で、坂瀬川校区を探検しています。本日は、坂瀬川公民館と学校近くの商店に出向き、聞き取り調査を行いました。先日、坂瀬川公民館の館長さんとお話ししたときに、「楽しみにしています。」と話されていました。学校近くにある商店は、休日などにお菓子を買いに行ったりする、子どもたちにとっては身近なお店です。事前の学習で質問する内容を考えていて、今日はしっかり聞き取りもできたようです。館長さんもお店の方も、2年生の子どもたちをやさしく受け入れていただきました。地域の方々の温かい心に感謝しています。

5月26日(木) どの例文がよい要旨かな?

5年生の国語の授業で、「見立てる/言葉の意味が分かること」の授業を見ました。1時間の授業の中で様々な工夫が考えられていて、大人も考えさせられるような内容でした。先生から3つの例文が示され、「この文章の要旨として、よい例文はどれだろう。」と子どもたちに投げかけられました。子どもたちは、それぞれがよい要旨と考えた例文にネームプレートを貼り、その理由をまとめました。その後、グループで意見を交流し合いましたが、「この例文が筆者の考えが伝わってくる。」や「「『つまり』という言葉が入っていて、この例文が詳しくなっていると思う。」など、自分たちで課題を解決しようと学習に取り組む様子が見られました。

5年生の授業の様子を見ながら、「学びに向かう力」が伸びてきていることを感じ、うれしくなりました。

5月25日(水) 体力の向上を目指して

本日、新型コロナウイルス感染症や熱中症の対策を図り、体力テストを実施しました。体力テストは、自己の体力の課題点を見いだし、今後の体力向上に生かす態度を養うことを目的に、毎年この時期に実施しています。また、体力テストの結果を基に、本校の子どもたちの体力の状況をつかみ、発達段階に応じて体育の時間の補助運動を工夫したり、サーキット等を活用したりしながら、課題克服に生かしてきています。

低学年と上学年でグループを組んで各種目を回りながら測定していきました。上学年の子どもたちが低学年の子に測定方法を教えたり、サポートしたりする行動が見られました。また、暑い中での実施でしたが、どの子もよい記録を目指して、一生懸命種目に取り組む姿が見られました。

5月24日(火) 「せ」・・・せいいっぱいそうじを頑張る1年生

1年生も入学して2ヶ月ほどが経ちますが、学校の生活リズムにも慣れ、自分たちで掃除も頑張る姿が見られてきました。事務の先生が、「校長先生、掃除の時間に1年生が、チューリップを植えていた鉢の土を返して、きれいにしてくれています。ぜひ見てあげてください。」と話してくれました。早速の様子を見せてもらいましたが、2人で一生懸命鉢をきれいにしていました。「ありがとう。きれいにしてくれていますね。」と話しかけると、うれしそうに笑顔を返してくれました。

1年生がきれいにしてくれた鉢を使って、次はどんな花や野菜などが育てられていくのか楽しみです。

5月16日~5月20日

5月20日(金) 運動会準備へのご協力、ありがとうございました

5月22日(日)の運動会に向けて、午後から準備を行いました。保護者の方々にも協力を呼びかけたところ、多くの方が準備に駆けつけてくださいました。準備を始める前に急に雨が降り出し、濡れながらの作業となってしまったことを、本当に申し訳なく思っております。1年生から4年生は環境整備、5・6年生はテントの準備を行いましたが、早々に切り上げて教室に戻りました。しかし、保護者の方々は、テントの設置やテントの支柱を抑えるブロック運びなど、準備を進めていただきました。保護者の方々のご協力に対し、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

5月19日(木) 読み聞かせがスタートしました

子どもたちが楽しみにしている読み聞かせの取組が、本日よりスタートしました。先日のお話会でお世話になった読書ボランティア「たんぽぽホール」の方にも来ていただき、読み聞かせをしていただいています。また、本校の先生方をシャッフルし、担任以外の先生が教室を訪れ、読み聞かせをしています。また、毎週お世話になっている司書の先生にも読み聞かせをお願いしています。

読み聞かせの時間はすべての教室を回り、子どもたちの表情を観察させてもらっています。どの子もお話の世界に引き込まれ、聞き入っている様子が伝わってきます。読み聞かせ後の子どもたちの感想を聞くと、様々な視点から意見を発表する子も多く、読み聞かせをしている側も勉強になります。本年度も、子どもたちが多くの物語に出会ってくれることを期待しています。

5月18日(水) 夏はどんな彩りを見せてくれるでしょう

校内に咲いていた春の花もいよいよ終わりの時期を迎えてきました。パンジーには、たくさんのツマグロヒョウモンが見られるようになり、残念ながら抜かなければならなくなっています。学校を美しく彩ってくれた春の花に、感謝の気持ちでいっぱいです。

今度は、これからの季節に学校を彩る花の準備が着々と進んでいます。これから梅雨、そして猛暑の夏を迎えますが、水掛のタイミングや花壇の草取り等、花の管理が難しい時期でもあります。本校職員が丹精込めて種から様々な種類の花を育てていますが、これから子どもたちが力を合わせて学級園に植え、世話を続けていきます。夏はどんな彩りを見せてくれるのか、今から楽しみです。

5月17日(火) 運動会に向けて準備が進んでいます

昨日、日曜日に予定している運動会に向けて、本校の先生方で放課後に運動場の整備を行いました。運動場のあちらこちらから草が生えてきていましたし、本校の運動場には芝も広がっていきます。朝のボランティアで多くの子どもたちで草取りを頑張っていますが、追いつかない状態でした。坂瀬川公民館の館長さんが自作された草引き器を使わせてもらい、一気に整備しました。

本日、低学年と高学年に分かれて運動会の練習が行われていて、校舎2階からその様子を見ていましたが、いよいよ運動会が近付いてきたことを感じました。

5月16日(月) 本年度の児童会テーマが決まりました

代表委員会の話合いを経て、本年度の児童会テーマが決まりました。昨年度は、感謝の気持ちを表現することを目的にテーマが作られました。本年度の児童会テーマは、「美しい坂小~心 あいさつ 花~」と決まり、先週の一斉下校の際に披露されました。みんなで児童会テーマを唱える際は、「心 あいさつ 花」の部分は、手話形式で表現するようです。美しい坂瀬川小にするために、みんなで取り組む内容がはっきりしていて、大変よいテーマが出来上がったと感じました。このテーマの具現化に向けて、学級や委員会が考え、そして動くことになってきます。みんなで力を合わせて「美しい坂小」づくりに励んでいきます。

5月10日~5月13日

5月12日(木) 本年度もお世話になります

苓北町の小中学生の毛筆の指導は、 馬場國昭 先生にお世話になっています。本年度もご指導いただくことになり、本日1回目の毛筆指導が3年生と6年生で行われました。馬場先生には、書道を通して礼儀の大切さやものの見方・考え方など、生きていく上で必要なことをたくさん教えていただいており、授業を見ている私も学ぶところがたくさんあります。また、一人一人の子どもたちのよさを認め、ほめ、励まし、伸ばす指導姿勢から、先生方も指導者としての在り方を学んでいます。

初めて毛筆に取り組む3年生には、1時間の授業の流れや道具の扱い方等、やさしく丁寧に教えていただきました。子どもたちの様子を見ていましたが、本当に意欲的に取り組んでいました。6年生は、「きずな」というひらがなを書いたのですが、ひらがなの起こりや筆の流れの理由についても話していただきました。

子どもたちの毛筆も、どんどん上達しています。毎月1回指導していただきますが、この1年間で多くのことを学んでほしいと思います。

5月11日(水) 運動会の新しい種目は これだ!

5月22日(日)に運動会を予定していますが、今週から本格的に練習が行われています。本年度も練習から子どもたちが運動会に主体的に参画できるよう、様々な工夫を取り入れています。運動会を行うことが目的ではなく、運動会を通して、本校の子どもたちに育てたい「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」をいかに育んでいく取組であることを職員間で確認しながら臨んでいます。

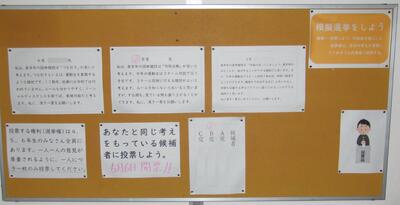

昨年度の運動会の取組から、種目を1~2つ増やしてもよいのではという意見を受け、検討を行いました。その結果、先生方が協力して種目案を考え、子どもたちの投票で決めることにしました。子どもたちに種目のみを示すのではなく、その種目を行うことでどのようなよさがあるのかを説明した文章を添え、それぞれの効果を読み比べながら子どもたち自身が判断し、一票を投じることが出来るようになっていました。6年生の社会科の授業で選挙の仕組み等についても学びますが、育てたい資質・能力を育むために教科を横断した形で先生方が考案した取組です。投票の結果、子どもたちが一番賛同した種目は「竹取合戦」だったようです。

5月10日(火) お話の世界に引き込まれました

本年度も読書推進ボランティアグループ「たんぽぽホール」の方々をお招きし、お話会を実施しました。新型コロナウイルス感染症対策を図った上で、ホールに1年生から4年生まで集まり、大型紙芝居やお話のリズムに合わせ体を動かした遊びで楽しみました。「たんぽぽホール」の方々も子どもたちと交流できることを楽しみにしておられた様子で、色々な準備をしてこられていました。

お話に合わせて紙芝居を披露されている際は、子どもたちがお話の世界に引き込まれていることが、マスク越しでも伝わってきました。実際に絵が動いたり、小道具を貼り付けたり、大きな恐竜が出てきたりと、私も楽しませてもらいました。子どもたちのお話についての感想発表を、笑顔で聞いてくださいました。

今後、「たんぽぽホール」の皆さまには、毎月の読み聞かせでもお世話になります。担当の先生からそのことを紹介すると、1年生から「やったー!」という声が聞こえてきました。

5月2日~5月6日

5月6日(金) 一人一人が真剣に取り組みました!

自然災害は、いつ、どこで出会うことになるか分かりません。大地震が発生した場合、海の近くにある本校は、津波に襲われることが想定されます。その際の避難場所として、高台にある大師山を定めています。本日、その大師山まで避難する訓練を行いました。急な坂道がありますので、初めて訓練に参加した1年生は苦労していましたが、避難場所を目指して一生懸命駆け上がっていました。

「大師山へ避難してください。」の放送があり、すべての児童が避難場所に集合するまでに要した時間は、5分21秒でした。子どもたちに対して、「5分21秒は、速かったと思いますか?」と尋ねると、みんながまだ速く避難できると答えていました。それぞれが自分なりの課題を考えていたのでしょう。

52人の子どもたち全員が、この訓練の意義を理解し、一生懸命取り組んでくれたことをうれしく感じました。

5月2日(月) 『わ』・・・わたし(の命)を大切にするために

雨天のため延期していた自転車点検と自転車の乗り方の練習を、本日実施しました。午前中に地域で自転車の販売や修理を行われている方にお願いし、一台ずつ丁寧に点検していただきました。子どもたちが乗っている自転車の状態をうかがったところ、以前に比べて整備されている自転車が増えてきているとのことでした。やや整備が不十分な自転車については、その場で修理もしていただき、本当に有り難く感じています。

午後からは、3・4年生を中心に、自転車の乗り方の練習が行われました。一人一人が「右よし。左よし。後方よし。」と声に出しながら安全確認を練習しました。また、ブレーキのかけ方やカーブの曲がり方についても、なぜ必要かを指導者が問い、考えながら練習に取り組んでいました。

練習の様子を見ていましたが、まだまだ未熟な部分が多々あります。「ふるさと「さ・か・せ・が・わ」小学校の姿」の『わ』・・・わたし(の命)を大切にするために、しっかりとした技能を身に付け、安全に乗ってほしいと思います。

4月24日~4月28日

4月28日(木) 校長のことを心配してくれる坂っ子!

朝から全校児童と先生方で行う「チョボラ」(チョコッとボランティア)が計画されていました。運動場に草が目立ってきたので、学年ごとに草引きを頑張ってくれました。その後、6年生の担任がうれしいことを教えてくれました。私はいつものように校舎回りの落ち葉や木枝を掃いていたのですが、6年担任に一人の子が、「校長先生が一人で大変そうだから、手伝ってきていいですか。」と言ってきたそうです。確かに、校舎南側の駐車場を掃いている際にその子が来て、「校長先生、お手伝いします。」と現れたのです。「ありがとうね。中庭の方を掃いてくれると助かるよ。」と返すと、その子は一人で黙々と落ち葉集めをしてくれました。チョボラの時間が終わると、「校長先生、時間だから教室に行きます。」と告げて帰って行きました。中庭の通路も、すっかりきれいになりました。

誰かに言われたからではなく、周囲を見渡し、必要なことを自分で考え、自ら行動する。これこそが本校の子どもたちに育てたい資質・能力の一つである「考動力」です。校長のことを気遣って手伝ってくれた坂っ子!本当にありがとうございました。

4月27日(水) 春を感じる言葉を集めて

子どもたちの授業の様子を見て回っていると、どの学年の国語の授業でも、春を感じる言葉を使って俳句を作ったり、文章を考えたりする内容が取り扱われていました。低学年の子どもたちは、視覚的に捉えた草花や生きものを考えて発表していました。自分で見つけた蝶について発表している子がいましたが、「質問します。そのチョウチョは、どれぐらいの大きさでしたか?」と尋ねられ、言葉で何と表現するのか悩んでいました。高学年になると、より五感で感じた視点から春を感じる子がいて、発表を聞いていると「なるほど。」と感心させられました。

自分が見たり聞いたりしたことを言葉で上手に表現するためには、より多くの言葉と出会う必要があります。その出会いの一つが、読書です。多くの本を読み、様々な表現の仕方をインプットしていくことで、聞き手に様子を想像させるようなアウトプットができるようになるでしょう。

本年度も本校では、読書活動に力を入れていきたいと思います。

4月26日(火) 「校長先生、手伝います!」

日曜日に授業参観を行ったため、昨日は振替休業日でした。天気もよかったので、朝から校舎周辺の環境整備をしていました。本校は校地に樹木が多いため、定期的に整備が必要です。カイズカイブキの剪定を行っていると、学校に遊びに来ていた4年生が、「校長先生、手伝います。」と言って、切り落とした枝を集めて、リアカーにのせてくれました。「ありがとう。怪我をしないようにしてください。」と伝えると、「大丈夫です。」と返し、草捨て場まで運んでくれました。また、別の子どもたちは、ほうきや松葉かきを持ってきて、運動場の小枝などを掃いてくれました。

この感動した出来事について、朝から本校の先生方に伝え、共に子どもたちの成長を喜び合いました。

4月24日(日) 保護者の皆さま、ありがとうございました

本年度1回目の授業参観、PTA総会、学級懇談会を実施しました。日曜日に実施したこともあり、すべてのご家庭の皆さまに参加していただきました。本当にありがとうございました。

保護者の皆さまが参観されるということもあり、子どもたちも笑顔で、張り切って授業に臨んでいたように感じました。入学して2週間の1年生も、算数の勉強を頑張っていました。1から5の数を書く学習が行われていましたが、数に合わせて数図ブロックを自分たちで上手に並べていました。2年生は、春の言葉をたくさん集めていましたが、保護者の方の意見もずいぶん取り入れていたようです。各学年で子どもたちが自ら考え、そして友達と協働で学び合う活動が取り入れられていました。

令和4年度も、保護者の皆さまとしっかりスクラムを組みながら、子どもたちの健全な育成のために力を尽くしていきたいと思います。今後ともご協力の程、よろしくお願いいたします。

4月18日~4月22日

4月22日(金) 今年は何を育てるのかな?

春の陽気で学校の花々が元気に咲き誇っていますが、その分、草もずいぶん伸びてきました。1・2年生が生活科で使う学習園がありますが、その学習園にも雑草がずいぶん生えてきました。本年度も、季節に応じた様々な野菜などを育てるため、1・2年生が力を協わせて草取りをしました。進級した2年生が、1年生に手本を見せようと頑張っている姿を見て、感動しました。今年は何を育て、みんなで収穫を喜び合うのか、今から楽しみです。

4月21日(木) わたしの命を大切にする「地震津波避難訓練」

4月は、くまもと防災教育月間です。本校では、本日「地震津波避難訓練」を行いました。災害時の児童の避難場所は、大師山となっています。朝から雨が降り、児童の避難経路の安全面を考慮して、本日はホールに集合することとし、大師山への避難訓練は、後日計画することにしました。

どの学年の子どもたちも真剣に参加し、自分の命を守る大切さを学んでくれました。熊本地震の経験を語りながら、災害はいつ、どこで出会うか分からないので、身の回りの情報をつかみ、考えて行動することが必要であることを伝えました。

4月20日(水) さわやかなあいさつ「校門一礼」

坂瀬川小学校で学べることへの感謝の気持ちを表す「校門一礼」の取組も、本校の特色ある取組として定着してきました。一昨年度、そして昨年度の6年生が学校のリーダーとして示してくれていた姿は、本年度の6年生にもしっかりと受け継がれており、他学年の見本となるようあいさつをしてくれています。登校班の上学年を見ながら、1年生も出来るようになりました。

ふるさと「さ・か・せ・が・わ」小学校の姿の『さ』・・・・「さわやかなあいさつが響く学校」を目指し、本年度も子どもたちと職員みんなで力を協(あ)わせて取り組んでいきたいと思います。

4月19日(火) 考動力が身に付いてきています

いつものように朝から正門周辺を掃いていると、一人の2年生が竹ぼうきをもって現れました。「校長先生を手伝ってくれるのかな?」と尋ねると、「初めは運動場の草引きをしようと思っていたけど、もじゃもじゃしたのがいっぱい落ちていてたいへんそうだから、こっちをします。」と返してくれました。その後は、一人で黙々と集めてくれました。みんなが集まってボランティア活動をしていたわけでなく、自分で考え、行動する様子を見ながら、たくましさを感じました。また、低学年の子どもたちにも、本校の児童に育てたい資質・能力の一つである「考動力」が身に付いてきていることを感じ、うれしく感じました。

4月18日(月) アクセス数 100,000突破!

日頃より本校のホームページを見ていただき、ありがとうございます。先週、アクセス数が100,000件を突破しました。本校の教育活動の様子や子どもたちの頑張っている姿を保護者の方々、そして地域の方々に伝えていきたいと考え、できる限り新しい情報を更新してきました。今後も、より分かりやすく本校の取組を発信していけるよう、努力していきたいと思います。

連絡

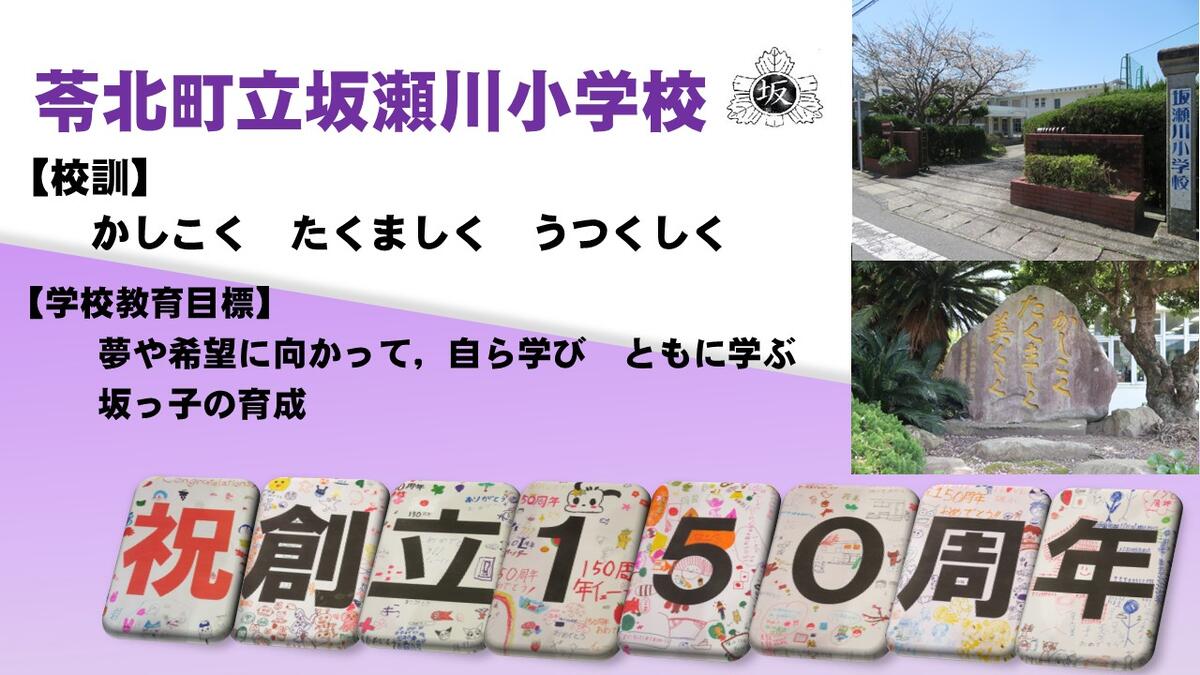

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕