校長室から

4月11日~4月15日

4月15日(金) 歓迎遠足が実施できたことに感謝!

本日、新1年生との交流を深めるための歓迎遠足を行いました。風は強かったのですが、天気に恵まれ、全校児童で近隣のグランドまで歩くことができました。県内の新型コロナウイルス感染状況が増加傾向にある中ではありましたが、全員元気に、そして無事に歓迎遠足を実施できたことに感謝しています。

体育館で歓迎会を行いましたが、1年生もしっかり自己紹介ができました。縦割り班で歩きましたが、6年生が1年生をフォローする温かい様子も見られました。目的地のグランドでお弁当を食べた後、みんな元気に走り回って遊んでいました。本当に気持ちのよい一日でした。

4月14日(木) 豊かな心を育むために

これまで本校では、子どもたちの豊かな心を育むために、道徳教育推進教師を中心としながら、校内の道徳教育に力を入れてきています。特に、その要となる道徳科の時間が、子どもたちにとって自己の生き方について考えを深める場となるよう、様々な視点から助言を受け、授業づくりを進めています。

年度初めということもあり、朝の校長講話の時間を利用し、道徳科の授業に向けてのオリエンテーションをリモートで行いました。

子どもたちには、「心は、一生懸命に勉強をしたり運動をしたりするためのエンジンです。心を成長させる道徳科の時間に、教材に出てくる人物の気持ちや出来事の理由などを考えながら、心のエンジンを成長させていきましょう。」と伝えました。

この1年間、子どもたちの心の成長の様子をしっかりと見守っていきたいと思います。

4月13日(水) 受け継がれる伝統

朝から落ち葉はきをしようと中庭に行ってみると、きれいな状態でした。この時期は、桜の花の花柱部分が大量に落ちているのですが、それもほとんど見当たりません。不思議に思っていましたが、朝から5年生の子どもたちがボランティア活動できれいにしてくれていたことを知りました。

この「校長室から」でもたびたび話題にしてきましたが、一昨年度、そして昨年度の6年生が毎日きれいにしてくれていました。特に昨年度の6年生は、休日や春休み期間中も学校を訪れ、落ち葉を集めてくれていました。

その思いを受け継ぎ、5年生が取り組んでくれていたことがうれしくてたまりませんでした。高学年の頑張りを中学年、そして低学年がしっかりと見ていて、美しい学校を守り続けてくれています。

4月12日(火) 異学年間でかかわり合いながら・・・・

入学式を終え、令和4年度も本格的に動き出しました。いつものように正門で子どもたちの登校を待ちながら、1年生がどんな表情で登校してくるのか見守っていました。登校班長の高学年は、1年生をしっかりサポートしてくれていることが伝わってきました。また、みんなさわやかな声であいさつをしてくれ、私も元気をもらいました。

朝から1年生教室をのぞくと、上学年の子どもたちが学習用具の片付けを手伝ったり、遊び相手になったりしながら、積極的に1年生と関わろうとする姿が見られました。昼休みになると、1年生のリズムに合わせながら、異学年間でかかわり合いながら遊ぶ様子が見られ、心が温かくなりました。

4月11日(月) 10人の新1年生を迎えて

本日、令和4年度入学式を行いました。本年度は10人の元気な新1年生を迎え、全校児童52人となりました。新型コロナウイルス感染状況は緩やかに増加傾向にあり、感染防止対策として、昨年同様に規模を縮小し、短時間で実施することとしました。

会場には、新1年生とその保護者の方々、関係教職員のみが入場し、他の学年は各教室からリモートで参加しました。式場に入場する1年生を見ていましたが、少し恥ずかしそうに歩いていましたが、マスク越しの表情は笑顔が見られました。また、名前を呼ばれると大きな声で返事を返してくれました。これから始まる小学校生活を楽しみにしているようでした。

小学校生活で大切にしてほしいこととして、「大きな声であいさつをしましょう」「話を聞くときは、話している人の顔を見て聞きましょう」「自分と同じように、友だちを大切にしましょう」という3つのお願いをしました。

明日からは、大きなランドセルを背負って登校することになります。少しずつ坂瀬川小学校の生活時間に慣れていってほしいと思います。

4月8日

4月8日(金) 令和4年度 スタート!

本日、令和4年度第1学期の始業式を行いました。朝から子どもたちを正門で迎えましたが、新しい学校生活の始まりを楽しみにしていることが、一人一人の表情から分かりました。

始業式に当たり、子どもたちの様子を見ていましたが、話を聞く姿勢に成長を感じました。私からは、昨年度の卒業生が残してくれたよき伝統を大切にしてほしいと伝えました。また、「感謝の心をもつ」「目標に向かって努力する」「自分を大切にし、仲間を大切にする」という3点について、具体的な例を挙げながら話をしました。

午後からは、月曜日の入学式準備を全校児童と教職員で行いました。全員が新1年生を気持ちよく迎えようと、黙々と作業に取り組んでくれました。学校全体が大変華やかになりました。

昨日、校内で作業をしていたところ、本校中庭を卒業生が掃除しており、大変驚きました。中庭の池に落ち葉が散っていて、気になったとのことでした。私も長年教師をしていますが、このような子どもたちは初めてです。これまでの小学校生活の中で、母校を愛する心を育んでくれたことに感謝した出来事でした。

3月22日~3月23日

3月23日(火) 令和3年度 修了式

本日、令和3年度の修了式を行いました。学年の代表の児童に修了証を手渡しましたが、学級みんなの修了証を大事そうに持って列に戻る様子が見られました。その後、各学年の代表児童による1年間の思い出発表がありました。「体育の授業で、ボールが取れるようになりました。」「図工でエレベーターの作品を作りました。」「自分で考えて行動できるようになりました。」「自計学を頑張って、全部の漢字大会で満点を取ることが出来ました。」などの発表を聞きながら、本校の子どもたちに育てたい資質・能力である「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」の成長を感じました。校長講話では、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」に向けて、自分が頑張った様子を振り返り、自己評価をしてもらいました。この1年で頑張ったことや出来るようになったこと、もっと頑張りたいを一人一人がよく考えてくれていたようです。

4月からは、それぞれが次のステージへと進みます。これまでの頑張りに自信を持ち、4月からも大きく成長してくれることを願っています。保護者の皆さまや地域の皆さまには、本年度も本校の教育活動を温かく見守り、ご支援いただきました。心よりお礼申し上げます。次年度もよろしくお願いいたします。

3月22日(火) 「サクラが咲いています!」

朝から登校する子どもたちを正門で待っていると、早く登校した1年生が桜の木を眺めています。「校長先生、サクラが咲いています。」と話しかけてきました。「ずいぶん暖かくなったから、サクラの花も咲き始めたんだね。」と返すと、「明日は、もっとたくさん咲きますよ。」とうれしそう笑顔を見せてくれました。その後は、次々と咲き始めているチューリップをじっと眺めていました。

身の回りの小さな変化に気付き、感動する豊かな感性を、これからも大切にしてほしい朝でした。

3月14日~3月18日

3月18日(金) 卒業式に向けた雰囲気も高まり・・・・

校内を回ると、6年生への感謝のメッセージがあちらこちらに掲示されています。次週の卒業式に向けた雰囲気が高まってきました。本日、卒業式の練習を行いました。6年生はもちろんのこと、参加する4・5年生も、気持ちを込めて練習に臨んでいました。6年生の姿を見ていると、様々な思い出が浮かんできて、やはりさびいしい気持ちになります。また、6年生と全職員とで記念撮影も行いました。

子どもたち一人一人の思い出に残る卒業式となるよう、しっかりと準備を進めていきたいと思います。

3月16日(水) 春を見つけて

校長室の窓から、2年生がタブレット端末を持って何やら写真を撮っている様子が見えました。1年間の振り返りの学習をしていたようですが、春を感じるものを見つけていたようでした。玄関横には、今年もツバメの姿が見られるようになりました。昨年まで作っていた巣をのぞきには来ていますが、その中に入るまでには至っていません。ツバメが巣に入るところをねらっている子もいましたが、「ツバメが入らないから、撮れません。」と話してくれました。サクラの木のそばでは、丸く大きくなったつぼみを撮影している子もいました。

本日も晴天で、本当に温かくなりました。自然豊かなふるさと坂瀬川の、様々な春の風景を見つけてほしいものです。

3月15日(火) 見頃を迎えて

本校の花壇に植えた花々が、この暖かい陽気も手伝って、見頃を迎えようとしています。玄関前の花壇や校舎南側にある学級園で育ててきたリビングストンデージーやノースポールなどが咲き誇り、実にきれいです。昼頃に見ると、目にまぶしいほどです。それらを見ると、寒い冬の朝も、子どもたちが水かけや草取りなどをがんばっていた様子を思い出します。目を配り、気を配って育ててきたからこそ、このように美しく花開いてくれたのでしょう。今後は、パンジーやチューリップなども加わり、6年生の卒業式や4月の入学式を鮮やかに彩ってくれることでしょう。

3月14日(月) 中学校の英語の授業を体験

4月から中学校へ進学する6年生に対し、学習への不安を解消し、希望を持って授業に臨んでもらうことを目的に、中学校の英語担当の先生による体験授業を行いました。授業を参観していて驚いたのは、ほぼ英語で話される内容を、子どもたちが聞き取っていることでした。これは、週に2回、計画的に外国語の授業を実施してきている成果だと感じました。

中学校の先生に、英語で自分を紹介した冊子を渡し、説明するといった活動が行われました。冊子を受け取った先生が英語で質問されることにも、本校の6年生は、しっかりと答えることが出来ていました。最後にスピーキングの体験をしましたが、スピードの速さに驚いていたようでした。

体験授業後に子どもたちに話を聞きましたが、中学校での英語の授業がより楽しみになったようでした。

3月7日~3月11日

3月11日(金) 地域に支えられながら

いつものように、登校してきた子どもたちと朝のあいさつを交わそうと正門に行くと、近隣の保育所の副園長さんに出会いました。「おはようございます。」と声をかけると、手にはじょうろを持っておられます。正門前の花壇にはツツジが植えてありますが、その根元に花を植えてくださっていました。その花に、水をかけてくださっていました。本当に有り難いことだと感じました。私たち学校職員の気付かないところで、環境を整備していただいている地域の方もいらっしゃいます。地域の方々の温かい心に支えられながら教育活動が進められている坂瀬川小は、本当に素晴らしい学校だと感じます。

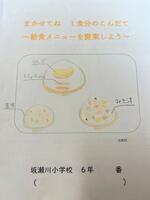

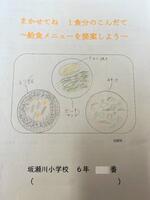

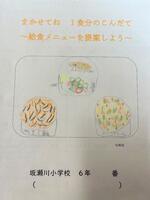

3月10日(木) 子どもたちが考えた献立が給食になりました!

本日、苓北町の全小中学校で出された給食は、本校の児童が提案した献立でした。6年生の2学期の家庭科で、一食分の献立を考える時間がありますが、その学習の中で、給食の献立を考える取組が行われていました。日頃子どもたちが食べている給食の献立を参考にし、栄養バランスや苓北町の食材(地産地消)も考えながら、一人一人が理想の献立を立てました。その献立を栄養教諭の先生に提案したところ、給食共同調理場の方々と協議され、実現することが出来ました。本日の献立を考えた子はもちろんのこと、6年生全員で喜び合いました。

当初は、実際に調理場に提案した子も入り、栄養教諭の先生と同じ動きを体験する計画もありましたが、コロナ禍のため叶いませんでした。しかし、6年生全員で共同調理場に出向き、給食が出来るまでの過程を見せていただきました。管理栄養士になりたいという夢をもっている子は、この体験を将来に役立てたいという感想を述べていました。

今回の提案の実現に向けてご尽力いただいたすべての方に対して、心からお礼申し上げます。

3月9日(水) 「ここはひみつのトンネルです」

朝から正門付近の落ち葉はきをしていると、一人の1年生が、「校長先生、ここはひみつのトンネルです。ここを通ると運動場に行けます。」と話しかけてきました。天気のよい日の昼休みは、たくさんの子どもたちが追いかけっこをして楽しんでいる様子をよく見かけます。正門付近にカイズカイブキが並んでいるのですが、下の方にちょっとした空洞が出来ています。大人は通ることが出来ないのですが、低学年の子どもたちは、そこを軽々と通り抜けています。子どもたちの中には、「ひみつきち」と言っている子もいます。「校長先生、ここを通るとトトロが出てくるみたい。」と話してくれました。子どもたちの想像力は大変豊かであり、心から遊びを楽しんでいるんだなあと感じた朝でした。

3月8日(火) 日本の伝統文化から学ぶ

地域学校協働活動の取組として、日本の伝統文化でもある茶道の体験活動を行いました。本校の地域学校協働活動推進員に連絡及び調整を行っていただき、町で茶道を教えておられる方を講師としてお迎えし、6年生を対象に実施しました。

6年生の中には、卒業式、そして中学進学を目前に控え、期待や不安で心が落ち着かないこともあることと思います。学校生活の節目となるこの時期に、茶道の様々な所作に学びながら、心静かにお茶をいただくことで、落ち着いた気持ちで次のステップへと進んでほしいと願い、今回の活動を企画しました。

礼にも様々な種類があることや、畳の歩き方、相手への言葉のかけ方等、初めて体験することばかりに、「奥が深い」という感想を述べた子もいました。本格的な抹茶を初めて飲む子ばかりで、味の感想も様々でしたが、添えられていた和菓子については、一様に「おいしかった。」と話してくれました。

長く受け継がれてきた文化のよさを学ぶ中で、改めて自分たちのふるさとのよさを見つめ直し、感謝する心を育んでいってほしいと願っています。

3月7日(月) 1年生の楽しい日記より

本校の子どもたちの家庭学習の頑張りを励ますために、1・2年生は日記を、3年生以上は自計学ノートを、曜日で学年を決めて見せてもらい、私からもコメントを書かせてもらっています。1年間続けてノートを見ていると、子ども一人一人の成長が感じられ、とてもうれしい気持ちがします。

本日は、1年生の絵日記を見せてもらいました。休日に家族と遊んだこと、金曜日の送別遠足のことなど、楽しい思い出が綴られていました。遠足で食べたお弁当がうれしかったのか、中に入っていたおかずを詳しく絵に描いている子もいました。

子どもたちの「学びに向かう力」を高めるためのサポートを、これからも続けていこうと思います。

2月28日~3月4日

3月4日(金) 6年生に感謝の気持ちを込めて!

6年生の卒業の日まで、14日となりました。本日は、6年生に感謝の気持ちを伝えるお別れ会と送別遠足を行いました。天気を心配していましたが、1年生が作ってくれた「てるてる坊主」のおかげで、計画通りに遠足を行うことが出来ました。

最初に、体育館でお別れ会を行いました。それぞれの学年からの出し物は見応えがあり、6年生も大変楽しんでいました。練習時間は少なかったのですが、ダンスやショートコントなど、和やかな雰囲気で絵画進みました。その後、縦割り班ごとの校内オリエンテーリングが行われ、みんなで力を合わせてクイズに答えていました。最後に、坂瀬川グランドまで歩き、縦割り班でお弁当を食べ、自由に遊ぶ時間を設けました。学年を越えて、鬼ごっこをしたりボール遊びをしたりしながら、6年生との思い出を作っていたようでした。

すべての子どもたちの笑顔がはじける、楽しい一日を過ごすことが出来ました。6年生と下学年の子が楽しく遊んでいる姿を見ながら、改めて6年生がみんなから慕われていたことを感じた時間でした。

3月3日(木) 図書ボランティアの皆さん ありがとうございます

地域学校協働活動の学習ボランティアの方々の中で、図書ボランティアとして、毎月1回学級文庫の入れ替えをしていただいています。図書司書の方と共に、子どもたちが興味をもって読めそうな本を学年に応じて選んでくださっています。学級文庫は、給食を速く食べ終わった時や昼休みなどに、子どもたちが本を選んで読んでいます。

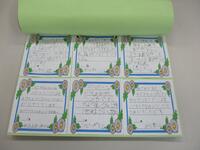

本年度の入れ替え作業は、本日が最後でした。子どもたち全員がお礼のメッセージを書いていましたので、児童を代表して1年生が手渡し、「ありがとうございました。また4月からもお願いします。」と感謝の言葉を伝えました。図書ボランティアの方々も、笑顔で受け取ってくださいました。

3月2日(水) 複式学級での学びを広げる取組

本年度、本校で初めて複式学級を設置し、3年生と4年生が同じ教室で学習を行ってきました。その学びの様子を11ヶ月見守ってきましたが、本校の教育目標に掲げる「自ら学び ともに学ぶ」姿を体現してくれています。その学びの素晴らしさについて、職員で授業を参観し、日頃の授業改善に生かす研修も行ってきました。子どもたちも経験するという意味で、2年生と3年生が同じ教室で学ぶ機会を設けました。3年生が自分たちで学習を進める様子に刺激を受け、2年生も学習リーダーの指示をしっかりと聞きながら学習に取り組んでいました。

3月1日(火) やさしいお兄さん、お姉さん

今日から3月。6年生の卒業式まで、残り17日となりました。5、6時間目に教室を回ると、どの学年も金曜日の送別遠足に向けて、学年発表の準備や練習をする様子が見られました。6年生の子どもたちは、1、2年生からも大人気です。1日の学校生活の中で、6年生の子どもたちが低学年にやさしく声をかけ、一緒に遊んだり話をしたりする場面を幾度も見かけます。

朝の雨が上がり、昼休みに運動場に出て遊ぶ子がたくさんいました。その様子を眺めていると、ブランコに乗る1年生の背中をやさしく押しながら、一緒に遊んであげている男の子たちがいました。昼休みが終わり、校舎に戻ってくる際も一緒に手をつないで戻ってくる様子があります。朝も、「校長先生、6年の○○ちゃんは来ましたか?」と尋ねてくる1年生もいます。

やさしいお兄さん、お姉さんとして、下学年の子どもたちに慕われる本校の6年生は、素晴らしいと感じます。

2月28日(月) おいしい給食 ありがとうございます

健康的な生活習慣の育成を目指し、本年度も食育に力を入れてきました。本来であれば、栄養教諭の先生に来ていただき、発達段階に応じて食に関するお話をしていただいていますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、その学習も出来ませんでした。そこで、1・2年生が、日頃おいしい給食を作っていただいている学校給食共同調理場の方々へ感謝のお手紙を送ることにしました。子どもたちなりに感謝の思いを伝えようとする文面ばかりで、読んだ私が笑顔になりました。

2月21日~2月25日

2月24日(木) 1年を振り返る児童総会

本年度2回目の児童総会を、リモートで各教室をつないで行いました。各学年で学級目標を立てていましたが、その達成状況について、本校の子どもたちに育てたい3つの力(「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」)に基づいて振り返った内容を発表してくれました。学年に応じて1年間の成長をよく見つめており、内容の濃い発表ばかりでした。

その後、委員会の年間反省の発表がありました。コロナ禍ではありましたが、本年度の委員会活動も、6年生を中心に活動が充実していたように感じます。各委員会でリーダーシップを発揮してくれた6年生に感謝していますし、その姿は、5年生へと確実に引き継がれていくことと信じています。

すべての発表が終わると、それぞれの学年から質問や要望が出されました。「縦割り班遊びが楽しかったから、また計画してください。」「読書ビンゴが面白かったから、もう一回してください。」などの意見から、委員会メンバーの活動に込めた思いが全校児童にしっかりと届いていることを感じました。

2月22日(火) 学んだことを伝える「坂っ子フェスティバル」

本日、十分な感染対策を施したうえで、本校の子どもたちだけでの「坂っ子フェスティバル」を開催しました。学年で話し合って決めたテーマについて、1年間調べ、学び、感じてきたことをまとめ、堂々と発表してくれました。当初の計画では、保護者や地域の方々への感謝の気持ちを込めて発表する予定でした。それは叶いませんでしたが、子どもたちの発表の様子については、色々な方法を工夫しながら保護者の方へ届けていきたいと思います。

「坂っ子フェスティバル」の様子については、このホームページ上でも詳しく紹介していく予定です。

2月21日(月) お弁当の日へのご協力、ありがとうございました

本日は、お弁当の日となりました。本県に適用されている「まん延防止等重点措置」が延長され、昨日予定していた「坂っ子フェスティバル」を、感染症拡大防止の観点から火曜日に変更しました。本来であれば、子どもたちの学習の成果を発表す姿を保護者の方々にも見ていただきたかったのですが、児童だけで、3密を避けながら実施することにしました。

日曜日に予定していた行事を変更したことで、本日はお弁当を持参する日となりました。保護者の皆さまには、大変ご負担をおかけすることになり、申し訳なく思っております。

しかしながら、子どもたちは、この「お弁当の日」を楽しみにしていたようです。お弁当を美味しそうに、そしてニコニコしながら食べている姿がありました。おにぎりを口いっぱいに頬張る子、お弁当の中身をうれしそうに見せてくれる子、好きなおかずを味わって食べる子などなど、色々な表情が見られました。そして、みんな「あっ」という間に食べてしまっていました。小学校時代に遠足等でお弁当を持って行く日は、私もお昼の時間を心待ちにしていたことを思い出しました。お弁当の日へのご協力、本当にありがとうございました。

2月14日~2月18日

2月18日(金) リモートで給食の時間をつなぐ

毎日、給食の時間に教室を回りながら、子どもたちが美味しく給食を食べている様子を見ています。新型コロナウイルス感染症の流行で、それぞれの学年が默食を続けている状態ですが、やはり給食は、子どもたちにとって待ち遠しい時間のようです。

5年生の教室に行くと、大型テレビに1年生の教室が映し出されていました。会食は出来ないのですが、一緒に給食を食べているような感覚になり、面白い取組であると感じました。1年生も、笑顔で給食を食べている様子が分かりました。食べ終わった子は、テレビに向かって手を振っている姿もありました。1年生教室に行くと、今度は5年生の楽しい表情が見られ、ほのぼのとした時間になりました。

現在、教育活動も様々な制限があり、異学年間の交流も行いづらい状態ですが、工夫をしていくことで明るくなっていくことを感じた出来事でした。(本日は、写真が撮れませんでした。)

2月17日(木) 本年度のご指導、ありがとうございました!

苓北町の小中学生の毛筆の指導は、 馬場國昭 先生にお世話になっていますが、本年度指導していただくのは、本日が最後となりました。昨日は4年生と3年生に、本日は3年生と6年生に1年間のまとめとして指導していただきました。馬場先生の的確で、一人一人の意欲を高めるご指導のおかげで、子どもたちの毛筆の力もずいぶん向上しました。「正しい文字を書くと心も正しくなる」という『お習字のおしえ』を意識し、子どもたちも集中して練習に取り組んできました。

本年度の最後として、6年生の代表の児童が感謝の言葉を伝え、感謝の手紙を渡しました。先生も、大変喜ばれていました。本年度のご指導は本日で終わりましたが、また次年度にお世話になります。6年生は、今度は中学校で指導を受けることになりますが、「中学校で会う日が楽しみです。」と話しておられました。

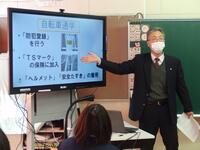

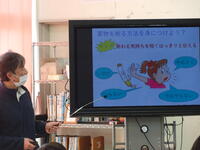

2月16日(水) どんな危険が隠れているだろう?

「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校」の姿の「わ」・・・「わたし(の命)を大切にする学校」を目指した取組の一つとして、定期的に危険予測訓練を行っています。本日も、集団下校の際に、安全指導担当から一枚の写真を子どもたちに示し、「この中で、どこに危険が隠れているかな?」と問いかけていました。また、「運転をしている人は、どんなことを気をつけて運転しているだろう?」といった問いかけに、様々なつぶやきが聞かれました。提示した写真は、子どもたちが登下校している通学路から選んだものでしたが、多様な視点から身に迫る危機を感じ取り、自分の命を守る行動ができるよう、これからも子どもたちが主体的に考えられる取組を工夫していきたいと思います。

2月15日(火) なわとびNO.1決定大会

コロナ禍で、子どもたちの体力の低下が心配されています。本校では、目標に向かって粘り強く頑張りぬく児童の育成を目指し、短なわとびの練習を奨励しています。本日は、体育委員会主催の「なわとびNO.1決定大会」を行いました。低・中・高学年ごとに技と回数を変えた記録カードをもとに、決められた時間の中で、これまで練習してきた技にチャレンジしたり、新しい技にチャレンジしたりしながら、カードに色を塗っていき、記録更新を目指していく取組です。

子どもたちは、これまで体育の時間や昼休みに練習してきた成果を発揮し、何度も何度も技に挑戦する姿が見られました。「校長先生、あやとびが出来るようになりました。」「かけ足とびが30回できました。」「はやぶさが、もうちょっとで出来ます。」など、がんばったことをたくさん伝えに来てくれました。目標に向かって、夢中でがんばっている子どもたちを、これからも応援していきたいと思います。

2月14日(月) 温かさに誘われて

本日は快晴となり、温かい日差しの一日となりました。昼休みには、運動場に子どもたちの元気な姿が見られました。なわとびを練習する子、ブランコで楽しむ子、ボール当て鬼ごっこに夢中になる子など、気持ちよく遊びを楽しんでいる様子が分かりました。この日中の温かさに誘われて、子どもたちが大事に育てている花も少しずつ咲いてきました。寒い日であっても、自分の一人一鉢や学級園に植えたパンジーやノースポールなどの水かけをがんばっている様子を見てきました。子どもたちが育てた花々が学校を彩る日も、もう間近のようです。

2月7日~2月10日

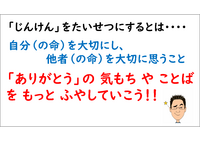

2月10日(木) 3学期 人権集会

本日、リモートで人権集会を行いました。今週は人権週間として、各学級で人権学習が進められていました。学習を通して感じたこと、今後の生活で行動していきたいことを標語や作文に書いていましたが、その発表等が中心でした。また、各学級で作られていた「なかよし宣言」についての振り返りも行われました。私も、子どもたちに話をする時間が設けてありました。誰もが楽しい学校生活を送るためには、自分を大切にするとともに、他者(友達、家族、地域の方々、ふるさとの自然など)を大切に思う気持ちが必要であることを伝えました。また、そのためには、どんなことに対しても「ありがとう」という感謝の心をもち、言葉で伝えるつ子どもたちであってほしいと願っています。

2月9日(水) 「ありがとう」を伝える手紙を読んで

先週は、3学期の「性に関する指導週間」でした。3学期は、どの学年も「自他の命の尊さ」や「生命のつながり」を中心とした学習を計画しました。担任と養護教諭が連携しながら授業づくりを行い、学年に応じた内容の学習を行いました。保護者の方々にも子どもたちに手紙を書いてもらうなど、ご協力いただきました。

ある学級の担任から保護者の方に「ありがとう」の手紙を書いたと聞き、子どもたちがどのようなことを感じ、どのような手紙を書いたのかが気になったので、お願いして見せてもらいました。「○○という名前を付けてくれてありがとう。○○という名前が大好きだよ。」「家族と一緒に話しているときが一番楽しいよ。」「いつもご飯を作ってくれてありがとう。とっても美味しいよ。」「私を産んでくれてありがとう。」など、一人一人の家族への感謝の気持ちがたくさん綴られていてあり、読みながら思わず涙が出てしまいました。また、我が子が小さかったときのことも思い出しました。

これからも、子どもたちがもっている豊かな感性を大切にしながら、本校の教育活動も進めていきたいと強く感じた出来事でした。

2月8日(火) 目指せ!なわとび名人

現在、2月15日(火)に体育委員会主催で計画している「なわとびNO.1決定大会」に向けて、子どもたちは短なわとびの練習に励んでいます。体育の時間の導入でなわとびの練習を取り入れたり、業間や昼休みに個人で練習したりしながら、一人一人が目指す記録に挑戦しています。当初、学年ごとに長なわの連続跳びにチャレンジする予定でしたが、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、子ども同士の距離が十分保てる短なわに変更しました。

子どもたちの練習の様子を見ていると、「チャレンジカード」に示されている技のチャレンジ回数を目標にしながら頑張っているようです。私も久しぶりになわとびの練習をしたところ、子どもたちには負けない回数を跳べました。(さすがに三重跳びが出来なくなってきましたが・・・)体育主任が、「このままだと校長先生がNO.1になっちゃうぞ。がんばれ-!」と子どもたちに気合いを入れていました。

なわとびは、子どもたちの総合的な体力の向上に大変有効であると考えています。私は体力維持を目標に、子どもたちと共になわとびの練習を頑張りたいと思います。

2月7日(月) ○時に寝て、○時に起きて・・・・

現在、保健室前には、「何時に寝て、何時に起きるといいのかな?」という掲示がされています。時間を子どもたちが自由に変えられる仕組みになっています。保健室前の掲示板は、月ごとに変化するので、私も毎月楽しみにしています。休み時間や昼休みになると、何人もの子どもたちが掲示を眺めている姿を見かけます。今回の掲示も時計の針を動かしながら話が出来るため、色々な光景が見られます。

「私はね、○時に寝て、○時に起きる。」「その時間に起きて、間に合うの?」などなど。様々な会話が聞かれます。耳を澄ませて聞いていると、やはり就寝時間が遅い子もいるようです。規則正しい生活の大切さを知り、自分で自分を律する力を身に付けていくことも、これからを生きる子どもたちには必要であると考えています。

1月31日~2月4日

2月4日(金) 苓北中学校 新入生説明会

1月27日(木)に6年生を対象に予定されていた苓北中学校体験入学は、県内の新型コロナウイルス感染症拡大による「まん延防止等重点措置」が適用されていることもあり、残念ながら中止となりました。当日は、中学校の先生の授業を体験したり、部活動を見学したりする予定でした。

中学進学を目の前にした6年生にとって、期待も大きい反面、不安を感じている子も多いことでしょう。少しでもその不安を解消し、スムーズに中学校生活へ移行できるように、中学校の先生が本校に来られ、6年生に中学校生活の概要を説明されました。校長先生と教務主任の先生からの話を聞き、中学校進学が楽しみになったという子もいました。また、生徒が制作した部活動紹介ビデオも紹介され、関心をもって視聴していました。

本校の6年生のために、このような貴重な機会を作っていただいた苓北中学校の先生方に、心から感謝申し上げます。

2月3日(木) 「せ」・・・せいいっぱい そうじにとりくむ 学校

本校の特色ある取り組みである「朝のボランティア活動」については、これまでも掲載してきました。寒さの厳しい朝ですが、子どもたちは意欲的に活動してくれています。最近は落ち葉も少なく、以前のようにリアカーに落ち葉を集めたり、ひたすら運動場の草を取るような作業はないのですが、自分たちで活動場所を決めて、黙々と取り組んでいます。校舎を一周しての落ち葉掃きを終えて、職員玄関前に戻ると、6年生を中心に昇降口や廊下などの掃除に取り組んでくれていました。本日は、4月に入学する新1年生の保護者説明会を行うことになっていましたが、そのことを考えてか、会場の理科室やその周辺を念入りに掃いたり拭いたりしてくれていました。1・2年生は、学級園に生えた小さな草を一生懸命取ってくれていました。その一人一人の姿を見て、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」の「せ」・・・せいいっぱい そうじにとりくむ 学校となってきていることを実感しました。

2月2日(水) ふゆとなかよし

5時間目に、1年生が運動場に出てきました。生活科「ふゆとなかよし」で、冬にできる遊びとして自分たちで作った凧を飛ばしながら楽しむことを目指した学習でした。ビニールに思い思いの絵柄を描いた凧ですが、風に乗ってよく跳んでいました。1年生の子どもたちも、元気に運動場を走り回っていました。

イカの絵を描いている子がいたので、「どうしてイカなのかな?」と尋ねると、「タコよりイカの方が好きだから。」と返ってきました。「凧」が「蛸」になっていたようです。久しぶりに1年生の子どもたちと運動場を走りましたが、寒さも吹き飛び、私も元気が出てきました。

2月1日(火) 子どもたちはダンスが上手です

2月に予定している「坂っ子フェスティバル」に向けて、生活科や総合的な学習の時間での振り返りをしながら、発表内容を子どもたちと担任で考えている様子を見かけます。子どもたちの発表をどのような形で発信するかについては、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、全職員で考えている最中です。

3・4年生では、「人にやさしい坂っ子」というテーマで、福祉について調べ、考えてきました。リモートで支援学校の友達と交流した際、その友達が練習していて、一緒に踊った手話ダンス「Oh!AIWO(オーアイオー)」を発表に取り入れるようです。そのダンスの練習をしているところを見たので、私も一緒に踊ってみました。映像を見ながら踊るのですが、流れに付いていくことが出来ません。しかし、子どもたちは、一人一人がノリノリで表現していました。子どもたちは、本当にダンスが上手です。

1月31日(月) オンラインでテレビ局見学をしました

5年生の社会科で「情報を伝える人々とわたしたち」の学習として、オンラインによるテレビ局見学を行いました。テレビ東京と5年生教室をオンラインでつなぎ、テレビ局で働かれている方々の様子やテレビ番組が制作されるまでの流れなどについて、大変詳しく教えていただきました。テレビ東京の地下に作られているスタジオや副調整室(サブ)にある機器を紹介された時は、子どもたちから驚きの声が出ていました。また、テレビに出演している人だけでなく、速く、そして正確に情報を伝えるために多くの人たちが努力されていることを学習しました。さらに、メディアの情報をそのまま受け取るのではなく、自分で考え確認する力(メディアリテラシー)が必要であることも、子どもたちに強く伝えられました。5年生の子どもたちも、事前学習で考えた質問を、リアルタイムでテレビ東京の方に尋ね、有意義な時間を過ごしていました。

5年生では、2学期も自動車工場のオンライン見学を行いました。見学を伴う学習を行うことが難しい状況にはありますが、情報通信技術の発達により、これからの学びの可能性が大きく広がってくることを感じた時間でした。本校の子どもたちの学習に対してご協力いただいたテレビ東京の方々に、深く感謝申し上げます。

1月24日~1月28日

1月28日(金) トイレがリニューアルしました

本校の児童用トイレは、1階に1カ所、2階に1カ所あります。今回、女子トイレの便座の一つを洋式にしていただきました。(これまで1つが洋式で2つが和式でした)業者の方には、子どもたちの学習の妨げとならないように、曜日や時間に大変気を配って工事していただきました。昨日も、子どもたちが下校した後、遅くまで工事を行ってくださいました。また、子どもたちが使いやすいようにと、これまで内開きだったドアも外開きに変えていただきました。このことで、子どもたちが大変使いやすくなりました。私たちのために考えて工事してくださった方々に感謝し、これから大切に使うよう指導していきたいと思います。

1月27日(木) くやしいです!

今週は、保健・給食委員会の計画による「豆つかみ週間」の取組として、昼休みに学年ごとに集まり、30秒で何個の豆を箸で挟んで別のお椀に移せるかの記録に挑戦しています。1年生の子が挑戦していたので、私も一緒にやってみました。教師になった頃、同僚の先生に厳しく指導されたので、箸使いには自信がありました。やってみるとなかなか難しく、思うようにつかむことが出来ません。結果は、8個でした。記録を取ってくれた委員会の子が、「校長先生は8個ですか。○○さんは校長先生より多かったですよ。」と言うではありませんか。子どもたちの記録を見ると、10個以上豆を移動させた子が何人もいました。私の箸の使い方も、まだまだです。そして、悔しさの残る挑戦となりました。

1月26日(水) 1年生 国語「どうぶつの赤ちゃん」

2校時に、1年生で国語科の研究授業を行いました。「どうぶつの赤ちゃん」という説明文をつかって、共通や相違、事柄の順序に気付いて、文章を比べて読むことができる児童を目指し、授業が構想されました。1年生にとって、本校の全職員が参観する研究授業は初めてでしたので、授業が始まる前は、少々緊張している様子も見られました。

毎日の授業の様子は見ていますが、日に日に聞く姿勢や書く姿勢に成長が感じられます。「ライオンとしまうまの赤ちゃんでは、どちらがはやく大きくなるのだろう。」という問いに対して、それが分かる文に線を引いたり、シートに書いたりしながら、一人一人が一生懸命学習に取り組んでいました。また、学習の振り返りとして、今日の学習で分かったことや次時に勉強したいことなどを書き込んでいました。これらの学習を生かして、「どうぶつの赤ちゃんくらべる図鑑」を作るそうです。子どもたちが作った図鑑を読ませてもらう日が楽しみです。

1月25日(火) 給食記念集会

業間の時間を使い、各教室をリモートでつなぎ、給食記念集会を行いました。田口栄養教諭を本校にお迎えし、子どもたちに好き嫌いなく食べることの大切さと給食の意義についてお話しいただきました。特に、町の小中学校の子どもたちが苦手と感じているアーモンドや海藻等に含まれる栄養と、それらを食べることで私たちの体が得られる効果を、分かりやすく説明していただきました。それぞれの教室を回りながら、子どもたちの表情を見ていたのですが、どの子も真剣に話を聞いていました。お話が終わった後、子どもたちに感想を聞きました。「海藻サラダは好きだけど、アーモンドはちょっと苦手だから、がんばって食べたい。」や「給食には、栄養がバランスよく入っているから、残さず食べていきたい。」といった感想が返ってきました。

私も毎日、給食のありがたさを感じながら、美味しくいただいています。豊かな食生活の裏側にある問題 として、食品ロスに関するニュースをよく見聞きします。今後も子どもたちとともに、食の大切さについ共に考えていきたいと思います。

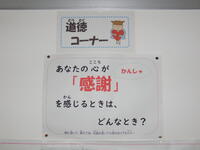

1月24日(月) 感謝の気持ちを言葉に

現在、本校の道徳コーナーには、「あなたの心が感謝を感じるとき」をカードに書き込む取組が行われています。本校の学校教育目標にも「ふるさとに感謝」という言葉を掲げていますし、本年度の児童会のテーマも「感謝」という言葉を選んであり、一斉下校時に企画委員会の呼びかけで「感謝!坂っ子」と声に出して確認してきました。昼休みに子どもたちや本校の職員が掲示された内容を読んだり、カードに書き込みをしたりする様子が見られます。私はカードに、坂瀬川小の子どもたちが「朝から元気に登校している様子を見るときに感謝の気持ちになる」ことと、「一生懸命ボランティア活動をしてくれている姿を見るときに感謝の心でいっぱいになる」ことを書きました。

1月17日~1月21日

1月21日(金) 給食の今昔物語

児童集会が行われ、保健・給食委員会からの発表がリモートで行われました。次週からの給食記念週間に向けて、給食が始まった時期や理由、昔の給食と今の給食の違い、給食に込められた思いなどの発表がありました。委員会の子どもたちは、集会の発表に向けて、昼休みなどに集まって練習をしていました。リモートでの発表ということで、各教室で音声が聞き取りにくい部分もありましたが、一生懸命発表してくれました。集会後に、担任の投げかけで意見交換が行われている学級もありました。

1月25日(火)に予定している給食記念集会では、栄養教諭の先生に来ていただき、お話をしていただく予定です。来週は、給食に感謝する1週間にしていきたいと思います。

1月19日(水) なつかしい遊び

本日も寒い1日でした。教室での子どもたちの様子を見ていると、休み時間は日の当たるベランダなどで暖まっているようでした。昼休みになると、多くの子どもたちが運動場に飛び出し、色々な遊びを楽しんでいました。そのような中で、6年生が中心となってボールで遊んでいます。その遊びは、私も小学校の時に楽しんでいたものでした。皆さんはご存じでしょうか?運動場に四分割の四角を書き(田のように)、1から4の番号を付けます。ボールをワンバウンドさせながら、他の四角をねらいます。返すことが出来なかったら外に出て、次の人が4番に入ってきます。(言葉で表現するのは難しいのですが・・・・)

「なつかしいなあ。この遊びは、何というのかな?」と6年生に尋ねると、「『だー』です。」と答えてくれました。私の田舎の方では、『どんぶり』と言っていたと思います。ボールに回転をかけて、なかなか取れないように工夫していました。子どもたちが遊んでいる様子を見ながら、小学校時代を思い出していました。

1月18日(火) 感謝の気持ちを込めて

毎年1月24日から30日を学校給食週間として定められていますが、苓北町役場のホールに、町内の児童・生徒が作成したポスターや標語、作文、習字などが展示されます。本校の子どもたちが取り組んだ作品も展示されますが、次週の給食金週間を前に、1階廊下に掲示しています。作品の一つ一つに目を通しましたが、毎日給食を食べられる喜びと共に、調理してくださる方々への感謝の気持ちが表れています。

子どもたちの作った作品のいくつかを紹介します。

「ありがとう 命に感しゃ 手を合わせ」

「のこさずに 食べて感謝を 伝えよう」

「給食は 感謝を込めて たべるもの」

1月17日(月) 学校情報化優良校に認定されました!

日本教育工学協会(JAET)から、「情報化の推進体制」を整え、「教科指導におけるICT活用」「情報教育」「校務の情報化」に積極的に取り組んでいる学校として、本校が学校情報化優良校として認定されました。今回の認定に当たっては、学校情報化チェックリストで本校の取組を定期的に自己評価し、学校全体の情報化を進めてきました。まだまだ取組を始めたばかりではありますが、今回の認定を励みにし、さらに学校における情報化を進めていきたいと思います。

1月11日~1月14日

1月14日(金) それぞれが考える朝のボランティア

寒い朝が続いていますが、朝から本校の子どもたちは、ボランティア活動を頑張っています。2学期は、校地の落ち葉集めを頑張ってくれていましたが、3学期は、それぞれの学級で話し合う時間を設け、自分たちで考えた活動に取り組んでいます。1年生は、「1年草ぬきがんばるジャー」と銘打って、運動の上の草取りに取り組んでくれています。その他の学年も、校内のあいさつ運動や中庭の落ち葉はきなど、もっと学校をより良くするために必要な内容を考え、がんばってくれています。

大切なことは、「継続」です。今の一人一人の気持ちを大切にして、これからも続けていってほしいと願っています。

1月13日(木) 2年生に読み聞かせをしました

本校では、木曜日の朝の時間を利用して、読み聞かせを行っています。本校職員と併せて、苓北町読書活動推進ボランティア「たんぽぽホール」の方々にもご協力いただき、子供たちの読書に対する関心を高め、読書の幅を広げるために大切にしている取組です。私も読み聞かせを行っているのですが、本日は2年生教室を訪れました。「校長先生だ!」と喜んでくれている様子が見られ、2年生の子どもたちのために頑張ろうという気持ちが高まりました。

本年度、私が読み聞かせで取り扱っているのは、道徳教育用郷土資料「熊本の心」に掲載されているお話です。2年生には、「わんぱく まつじろう」(松崎慊堂)と「朝よみ 夕よみ」(小畑惟清)のお話を選び、紙芝居風に聞いてもらいました。また、読み聞かせの後に、私の失敗談や夢に向かって努力した経験なども話しました。

子どもたちがキラキラした目をして聞いてくれましたので、朝からとても清々しい気持ちになりました。

1月12日(水) 新しい掃除道具をいただきました

朝から正門や校舎周辺の落ち葉はきをすることが、私の学校生活の日課となっています。竹ぼうきと愛用のちり取りを持って回りながら、子どもたちがボランティア活動を頑張っている様子を観ることが楽しみの一つです。愛用しているちり取りは、私が赴任する前から本校にあったものですが、一斗缶を斜めに切って取っ手が付けられた手作りのものです。そのちり取りは大変使いやすく、しかもたくさん集められる優れものです。しかし、毎日使っていることで、ずいぶん痛みが出ていました。

町の給食共同調理場から本校に給食を運んでいただいている方から、本日新しいちり取りの寄贈がありました。実は、これまで使っていたちり取りも、その方が以前作ってくださったものだそうです。掃除道具置き場の横にいつも置いていたちり取りが痛んできたのを見て、わざわざ作ってくださったそうです。

明日の朝からの落ち葉はきが、また楽しみになりました。本当にありがとうございました。

1月11日(火) 各教室に電子黒板が入りました!

1月5日(水)に、各教室に電子黒板が入りました。これまで設置していた大型テレビと比べ、活用の用途が大きく広がったように感じます。先週の金曜日に、全職員で使い方についての研修を行いましたが、その研修会の前に活用している先生もいました。

本日、各学年の子どもたちの様子を見て回ると、すでに電子黒板の機能を使った授業がいくつも行われていることに驚きました。新たな教育機器にも、意欲的に挑戦しようとする本校の先生方の前向きな姿勢に、脱帽です。子どもたちも、触りながら使い方を覚えてようとしていました。

1月7日

1月7日(金) 3学期がスタートしました!

苓北町の小中学校は、本日から3学期を始業しました。年末年始を含む13日間の冬休みでしたが、それぞれに楽しい思い出が出来たようです。「お年玉をたくさんもらった。全部貯金しました。」「このキーホルダーは、神社に行ったときに買ってもらった。」等々、思い出話をたくさんしてくれました。また、冬休みの日記もいくつか見せてもらいましたが、子どもたちの楽しそうな表情が浮かんできそうなものばかりでした。

昨日まで始業式を体育館で行う準備をしていたのですが、新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、リモートによる始業式に変更しました。私から子どもたちに伝えた内容は、以下の3点です。

①夢をもち、その実現に向けて目標を立てて充実した学校生活を送ろう。

②「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」に向けて、一人一人が頑張っていこう。

③「坂っ子の新しい生活様式」を守り、新型コロナウイルスから自分を守っていこう。

3学期も、この「校長室から」に坂瀬川小の子どもたちの頑張っている姿や学校の様子等をを紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

12月20日~12月24日

12月24日(金) 第2学期終業式

81日間の2学期が、本日終了しました。8月30日に2学期がスタートしましたが、新型コロナウイルス感染症への対策を図りながら教育活動を進めてきました。そのような状況ではありましたが、57人の子どもたちが元気に学校生活を送ることが出来たのも、保護者並びに地域の方々のご理解とご協力があったからであり、心から感謝申し上げます。

終業式は、換気とソーシャルディスタンスを十分保った上で、体育館で実施しました。子どもたちの終業式に向かう態度は大変立派で、代表児童の発表をしっかりと聞くことが出来ました。代表の児童は、2学期にがんばったことと、3学期への目標を紹介してくれました。6年生の児童は、本校の子どもたちに育てたい資質・能力である「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」の3点から振り返った自分の姿を発表してくれました。

明日から冬休みです。規則正しい生活に心掛け、家族で思い出に残る年末年始を過ごしてほしいと思います。そして、1月7日(金)の3学期始業式の朝、いつものように元気に挨拶を交わしたいと思います。

12月23日(木) 6年生の頑張りできれいになっています

朝から全学年でボランティア活動をがんばってくれていますが、本日校舎周辺をの落ち葉を集めていて気が付いたことがありました。本校の中庭には池が作られているのですが、排水が出来なくなっており、現在は使われていません。雨水がたまり、しかも落ち葉がたまってしまうため、定期的に私が掃除していました。最近、池の中の落ち葉の位置が微妙に変わっていることには気付いていたのですが、本日、池の中がきれいに掃除されていました。

実は、朝のボランティア活動で6年生が池の掃除に取り組んでいてくれたのです。しかも、私よりも何倍もきれいにしてくれました。6年生教室に行き、「6年生の皆さん、ありがとうございました。」と感謝の気持ちを伝えました。本校の子どもたち素晴らしさに感動しました。

12月22日(水) ふるさとに感謝しながら収穫しました

1・2年生が生活科の学習として、学校園でいろいろな野菜を育ててきました。近頃は寒い日が続いていますが、毎朝水かけをしながら生長を見守ってきました。本日、大根やブロッコリー、白菜を収穫しました。子どもたちは、この日が来ることを楽しみにしていました。

学校園を地域の方に丁寧に耕していただいたこともあり、たくさん収穫することが出来ました。「校長先生、こんな大根が取れました。」「私の取った大根は、重いです。」「変な形の大根がありました。」等々、次々に報告してくれました。また、大きな白菜を数人で抱えながら、「大きい!」と歓声を上げていました。

取れた大根の中から持ち帰るものを選び、大事そうにビニール袋に入れて持って帰る様子が印象的でした。畑を耕してくださった地域の方にも、感謝の手紙を添えて収穫した大根を届けました。

12月21日(火) 実現を目指して!

授業の様子を見て回っていると、どの学年も2学期のまとめに取り組んでいるようです。6年生教室をのぞくと、家庭科の授業が行われていました。子どもたちは、色鉛筆などを使いながら、何やら絵を描いていました。見せてもらうと、1食分の給食の献立を考えているではありませんか。しかも、自分の好きな物を並べるのではなく、栄養のバランスや町の特産物を取り入れながら献立を組み立てていました。一人一人が考えた給食の献立を、町の給食共同調理場に提案するというのです。大変面白い取組だと思いました。近頃、様々な物の値段が上がっていますので、1食分の単価が想定よりも高くなりそうな提案もありましたが、どれも実現可能ではないかと思いました。

大変難しいことと思いますが、この子かの提案が一部でも採用され、3学期に実現することを願っています。

12月20日(月) 「校長先生は、うちゅう人ですか?」

「校長先生は、うちゅう人ですか?」これは、先週1年生の教室を訪れたときに質問されたことです。突然聞かれたので、どのように返そうかと迷ったのですが、「そうだよ。校長先生は、うちゅう人だよ。」と答えてみました。「えーっ!うちゅう人なら、どこに住んでいるの?」と聞いてきたので、「学校の近くに住んでいるけど、夜になると変身するんだよ。早く寝ない1年生がいたら、夢の中に現れるぞ-。」と、1年生との会話を楽しんでみました。

そうすると・・・・、「校長先生、私の夢の中に出てきてください。」と何人も手を挙げてくれます。中には、「わたし、夢を見ないし・・・・。」という子もいます。今日も1年生教室に行くと、「今日は、誰の夢の中に出てくるの?」と笑顔で尋ねられたので、「誰にしようかな?」と返答しておきました。

1年生の子どもたちは発想が豊かで、話をしていると、何だか不思議な世界に引き込まれてしまいます。次はどんな質問を投げかけてくれるのか、私も楽しみです。

12月13日~12月17日

12月17日(金) 5年生の皆さん、ありがとう!

5年生の家庭科で「物を生かして快適に生活しよう」という学習の一つとして、住まいの整理・整とんや清掃の仕方、環境に配慮した生活における物の使い方などについて学習しています。学んだことを生かし、実際に学校をきれいにする取組が行われていました。窓のレール部分を熱心に掃除する子もいれば、魚の水槽をきれいにする子もいました。

あと2週間で大晦日です。年末の大掃除は大変ですが、この学習を生かし、家族の一員として主体的にがんばってくれることでしょう。そういう姿を期待しつつ、5年生の学習の姿を見ていました。

12月16日(木) 保護者や地域の方々と三人四脚で!

朝から駐車場付近の落ち葉はきをしていると、そこを通られる地域の方とよく挨拶を交わします。挨拶だけでなく、学校がいつもきれいであることや坂瀬川小の子どもたちが元気であることをほめていただき、本当に有り難く思っています。

今朝、近くの保育園に歩いて登園されている2人の男の子とそのお母さんに出会いました。お母さんとお兄さんが「おはようございます。」と気持ちのよい挨拶をしてくれましたので、「おはようございます。」と返しました。その後すぐに、お母さんが弟さんに何かを話されていました。そうすると、弟さんの方も「おはようございます。」と元気に挨拶をしてくれました。私も負けずに「おはようございます。」と返し、清々しい気持ちになりました。きっと、挨拶について話されたのでしょう。

本校では、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」の『さ』・・・「さわやかなあいさつが響く学校」を目指し、子どもたちへの意欲付けと様々な取組を行ってきています。先日、地域の老人会に教頭が参加した折に、「近頃、坂小の子どもたちがよく挨拶をしてくれるようになって、うれしい。」というご意見をいただき、子どもたちにも紹介したところです。また、毎月5の付く日は、保護者の方々と共に「ごあいさつ運動」も行ってきています。

これからも、「さわやかなあいさつが響く学校」づくりに向けて、保護者や地域の方々とともに、二人三脚で取り組んでいきたいと思います。

12月15日(水) ありがとうメッセージ

人権旬間の取組の一つとして、友達への感謝の気持ちを表す「ありがとうメッセージ」を行っています。友達から受けたやさしい言動に対して、「ありがとう」の感謝の気持ちをカードに書き、廊下に掲示してあるクリスマスツリーをそのカードで飾っていくものです。校内に3カ所掲示コーナーを設けてありますが、どの木もメッセージカードでいっぱいになっています。給食の時の校内放送でも、メッセージの紹介が行われていますが、みんな静かに、そして笑顔で聞いています。

2年生の教室を訪れたとき、一人の子が「校長先生、ちょっと待ってください。」と言ってきたので待っていると、カードを見せてくれました。そのカードには、「こう長先生へ いつも よしよし してくれてありがとうございます。」と書かれてあり、温かい気持ちが込み上げてきました。カードを見ながら、書いてくれた子も私も笑顔になりました。

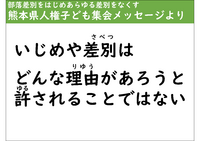

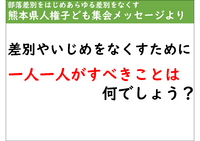

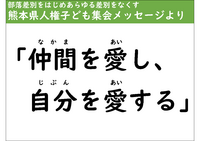

12月14日(火) 「仲間を愛し、自分を愛する」

12月6日から人権旬間の取組を進めています。この人権旬間の目的は、「自分を見つめ、友だち一人ひとりを見つめることにより、相手を尊重し、協力しようとする態度を養う。(かかわり合う力・考動力)」です。人権旬間の取組の一つとして、本日は人権集会を行いました。交流活動を異学年による縦割り班で行うため、リモートによる集会を計画しました。

集会の最初に、私から話す時間がありましたので、昨日全校児童が視聴した「熊本県人権子ども集会」のメッセージに用いられた言葉を提示し、「仲間を愛し、自分を愛する」ことが、差別やいじめをなくすために大切であることを話しました。その後、活動を一緒に行うことが多い縦割り班の仲間のよさを伝える「ニコニコふれいあいゲーム」が行われました。仲間を愛するためには、日頃から友達のよさを見つけながら過ごす視点が必要だと思いますし、そうすることで自分のよさを深く知ることにもつながっていくと考えます。友達のすばらしい部分をたくさん見つける人権旬間にしていきたいと思います。

12月13日(月) ダメ。ゼッタイ。

本日、5・6年生を対象に薬物乱用防止教室を行いました。講師として本校の学校薬剤師の先生をお招きし、病気の際に病院等から処方される薬についてや、アルコールやたばこの健康に及ぼす影響等について、大変分かりやすいお話をしていただきました。カフェインも薬物に当たるという説明があり、子どもたちも驚いていました。

最後に、薬剤師の先生から、大切な自分を守るための5つのポイントを示されました。自分と自分が大切に思う人を守るためにも、今後も正しい知識を身に付けていってほしいと願っています。

12月6日~12月10日

12月10日(金) 「ともに学ぶ」姿を学ぶ

2時間目に、2年生が3・4年生の算数の時間を見学しました。3・4年生は、本年度から複式学級として、同じ教室で学んでいます。担任が2学年の学習を指導するため、学習リーダーを中心に自分たちで学習を進めながら、「自ら学び ともに学ぶ」学習スタイルを作り上げてきました。また、この学習スタイルを他学年にも広めることで、子どもたちの主体的・協働的学びを促進させていきたいと考えています。

2年生も6人と少人数の学級ですが、協働的に学ぶ上学年の姿を手本としながら、学びの質を高めていくことを目的に実施されました。2年生が見ているにも関わらず、いつも通りに自分たちで学習を進める3・4年生の様子に、大変興味をもって見学していました。「ともに学ぶ」姿を学ぶ取組は、今後も続けていきたいと思います。

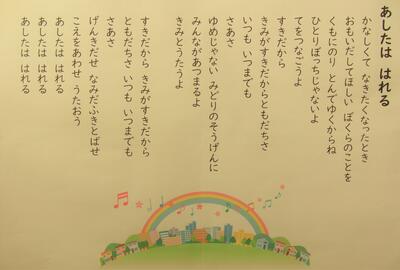

12月9日(木) あしたは はれる

朝から各教室を回っていると、1年生が朝の会をしていました。今月の歌の「あしたは はれる」が聞こえてきたので、ちょっと様子をのぞいてみました。マスクをし、友達との距離をとりながら、それでも元気に歌っていました。大きく拡大した歌詞を黒板に貼ってありましたが、改めて歌詞を読みながら、心が温かくなる内容だと感じました。

この「あしたは はれる」は、坂田修さんの作詞・作曲で「おかあさんといっしょ」で流れていた曲です。「すきだから きみがすきだから ともだちさ いつも いつまでも」というフレーズが、何とも心地よく、いつまでも耳に残るすてきな楽曲です。

12月6日から人権旬間に入っており、学年に応じた人権学習や全校児童で作る「ありがとうの木」の取組も行っています。次週は、人権集会も予定しています。子どもたちが一人一人がもっている優しい気持ちが学校中に広がる、そんな旬間にしていきたいと思います。

12月8日(水) ルールを守りながら

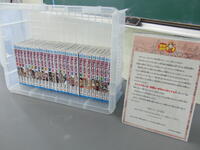

熊本県が熊本地震からの創造的復興向け取り組んでいる漫画家 尾田栄一郎氏が描く人気漫画「ONE PIECE」と連携した「ONE PIECE熊本復興プロジェクト」の一環として、熊本県教育委員会から、県内45市町村教育委員会にONE PIECE単行本100巻セットの寄贈があり、期間を設けて町内の小中学校に貸し出されています。最初に本校に貸し出していただき、子どもたちは、決められたルールを守りながら、楽しく読んでいるところです。

家庭に持ち帰ることは出来ませんし、すべての子どもたちが全巻を読み終えることは難しいですが、この機会を大切にし、学校でも創意工夫を重ねながら取り組んで行きたいと思います。

12月7日(火) 感謝の気持ちを込めて

毎月2日間、教育関連施設環境整備作業として苓北町シルバー人材センターの方にお世話になっています。大変暑い夏場も、本日のように冷たい風が吹く寒い日も、校内の樹木の剪定や運動場の草刈りなどを行っていただきました。

本日が本年度最後の作業の日でしたので、お世話になった方々へ感謝の気持ちを込めて、全校児童から「ありがとうメッセージ」を贈りました。児童代表として、企画委員会の児童が感謝の気持ちを伝えた後に渡しましたが、大変喜んでいただきました。

「校長先生、来年の最初の作業は、旧校門をきれいにしようかね。」と言って帰って行かれました。次年度も、本校の美しい学校づくりに力を貸していただければ有り難いです。

12月6日(月) 3年生の社会科で・・・・

校長室で仕事をしていると、「校長室の消防設備を調べに来ました。入ってもいいですか。」と、3年生が声をかけてきました。社会科の学習で、「学校の消防せつびを調べよう」という学習を行っているようです。「どうぞ。さて、見つけられるかな?」と尋ねると、子どもたちはすぐに「熱感知器があった。」と記録していました。「あと2つあるよ。分かるかな。」と問い返すと、必死に探しています。「あった!ここに消化器がある。」「あと1つは、何だろう?」と考えていました。そのうちに、「校長先生、これは何ですか。」と排煙装置に気が付いたようです。「これはね、こうやって使うんだよ。」と実演すると、「煙は上の方にたまるから、ここに窓みたいなものがあるんだ。」とつぶやいていました。

空気が乾燥して、火事が起きやすい季節になりました。この学習を通して、地域や自分自身の安全を守るために自分たちにできることをしっかりと考えてほしいと思います。

11月29日~12月3日

12月3日(金) 「校長先生、虹を見ましたか?」

今朝、坂瀬川小からきれいな虹が見えました。思わず写真に撮ったのですが、学校を包み込んでいるようにも思え、大変感動しました。近所の方も虹を見て話をされる様子がありましたし、近隣の保育所の先生も、登園する子どもに教えておられました。

登校してきた子どもから、「校長先生、虹を見ましたか?」と尋ねられました。私も子どもたちに、「虹を見ましたか?」と尋ねましたが、ほとんどの子が「見ました。きれいでした。」や「バッチリ見えました。」と返してくれました。中には、「虹の向こうに、もう一個虹が見えました。」という子もいて、しばらく正門の当たりがとても賑やかでした。

12月2日(木) 図書室がクリスマス仕様に!

毎週木曜日に町の司書の先生が来校され、本の入れ替えや季節に応じた本の紹介、図書室の模様替え等を行っていただいています。本校の子どもたちが様々な図書に興味をもち、すぐに手にとって読めるよう工夫されています。図書室に足を運ぶと、小学生向けにどのような本があるのかが分かり、私が勉強になります。

本日は、図書室がクリスマス飾りで様変わりしていました。折り紙や色画用紙などを使い、ポインセチアや雪の結晶などを作られ、飾られていました。また、季節に応じた本もたくさん紹介してありました。

今週末は、「親子読書の日」です。家族みんなで本を読む時間を作り、本の世界を楽しむ休日にしていただければ幸いです。

12月1日(水) 坂瀬川の子どもたちの力はすごい!

朝から風が強く、とても寒い一日でした。朝から子どもたちと落ち葉はきをしていると、集めた落ち葉が風で飛ばされてしまい、思うように集めることが出来ませんでした。1年生の児童が、「校長先生、あそこに葉っぱを集めたよ。」と教えに来てくれました。「分かりました。校長先生が捨てておきますね。」と約束していましたが、午前中は何かと所用が重なり、手を付けることが出来ませんでした。午後からその場所に行くと、落ち葉はきれいに片付けられていました。昼休みも落ち葉集めをして、子どもたちがきれいにしてくれたようです。坂瀬川の子どもたちは、本当にすごいです。

最近、本校の子どもたちは、落ち葉集めに一生懸命です。昨日も1年生の児童が、「遊ぶのよりも、掃除する方が楽しい。」と話していました。昼休みも、松葉かきやほうきを持って、楽しそうに落ち葉集めをしています。このような光景を見ていると、心がとても温かくなってきます。

11月30日(火) 体育の授業でもタブレットPCを活用して

4時間目に、体育館で行われていた3・4年生の体育を見に行きました。高跳びの授業が行われており、3つの場から自分に合った高さを選び、3歩の短い助走から強く踏み切って高く跳ぶ練習を行っていました。担任が子どもたちに集合をかけると、タブレットPCで手本を示しながら、リズムよく跳ぶポイントを確認していました。その後、子どもたちは、友達の高跳びを動画で撮影し、すぐに修正点を出し合っています。私が担任をしていた当時は、身振り手振りで教えていたものです。しかし、1人1台のタブレットPCを持つようになり、これからの体育の授業も、よりよいものになっていくことと思います。先日は、6年生の「ベースボール型」ゲームの練習で、友達のバッティングフォームを見合う学習も見せてもらい、子どもたちの動きがみるみる変わっていく様子を感じました。このような体育の授業を見ていると、20年前にこのようなICT機器があればと羨ましく思う、そんなこの頃です。

11月29日(月) 準備が整いました

来年の春に向けて、学級園に植える花苗の準備が整いました。種から芽を出させ、ポットに仮植して育ててきました。今年はパンジー、リビングストーンデイジー、キンギョソウの苗が出来ました。チューリップの球根と合わせてレイアウトしていきます。各学級の学級園やプランターなどに植えることになりますが、色とりどりの花が学校を彩ってくれる日が待ち遠しいです。

11月22日~11月26日

11月25日(木) 子どもたちとともに

例年この時期が来ると、毎朝大量の落ち葉との戦いが起こります。本校の校地には、たくさんの樹木があり、夏場は子どもたちの憩いの場となっています。この時期は、それらの木々の葉が一斉に落ち、冬支度をします。毎日リアカーで5~6回集め、草捨て場に運んでいますが、次の日も前日と同じように葉が落ちています。

昨年も、朝から子どもたちと一緒に集めていましたが、今年は特に、1・2年生が意欲的に頑張ってくれています。「校長先生と一緒に葉っぱを集めよう!」と言いながら、何人もの子が集まってくれます。

本日は、持久走大会を行ったのですが、朝のボランティアの時間だけで、大量の落ち葉を集めてくれ、みんなが走りやすい運動場になりました。自分の背丈よりも長い竹ぼうきや松葉かきを抱えてきますが、上手に扱って集めている子もいます。

このように、自分たちから学校の環境にかかわりをもつことで、さらに学校を愛する心が育まれ、スクールプライドが醸成されていくことと思います。かわいいボランティア隊、毎朝ありがとう!!

11月24日(水) 音読に力を入れています

本校では、全学年で子どもたちが様々な文章を読み取る際の基礎となる音読に力を入れて取り組んでいます。声を出して、正しく文章を読むことが、より確かな内容の理解につながってくると考えますし、その後の黙読にも生かされてくると思います。国語の時間は、すべての学年で、その日に学習する部分を声に出して読んでいます。家庭学習でも、子どもたちの音読を保護者の方に聞いていただいていますが、学校と家庭が連携して、子どもたちの読む力を高めていきたいと思います。

11月22日(月) 実物を見せてあげたい

各教室を回って授業を見ていると、4年生が社会科で通潤橋について調べたことをパンフレット形式にまとめていました。通潤橋は、上益城郡山都町にある国指定重要文化財ですが、苓北町からでは、車で3時間近くかかります。実際に見学することはなかなか難しいので、教材「私たちの熊本」やインターネットなどの情報を頼りにまとめていました。

私のふるさとは山都町(旧清和村)で、子供の頃は、通潤橋を間近に見る機会が多くありました。小学生の時に見た通潤橋からの放水の感動は、今でもはっきりと覚えています。黙々と調べ学習に取り組む子どもたちを見ていると、「実物を見せてあげたいなあ。」と思いますし、機会を見て、写真や動画を撮って見せてあげたいと思いました。

11月15日~11月19日

11月19日(金) 「校長先生、あのね・・・・」

昨日は所用で子どもたちに会うことができなかったのですが、いつものように朝から正門近くを掃除していると、「校長先生、見てください。」「校長先生、昨日ね・・・・。」と、昨日の出来事をたくさん教えに来てくれました。3、4年生は、昨日は認知症サポーター養成講座を受けており、その時にいただいたオレンジリングを見せてくれました。朝から子どもたちに元気をもらいました。

そうしているうちに、1年生が「校長先生、ほうきはどこにあるの?」と尋ねてきましたので、「高学年の靴箱のまえにあるよ。」と教えると、そこから松葉かきを持ってきて、落ち葉はきを手伝ってくれました。そのボランティアの輪が広がり、たくさんの子どもたちが手伝ってくれました。坂瀬川の子どもたちの優しさに、さらに元気をもらった朝でした。

理科園の一角に、今年「皇帝ひまわり」を植えてみました。ずいぶん前に植えたものですが、葉や茎がどんどん大きくなるのに、いっこうに花を咲かせる様子が見られませんでした。子どもたちも本校の先生方も、「校長先生、これは花が咲くんですか?」と尋ねられていましたが、何とも答えようがありませんでした。そんな中でも、草取りを頑張ってくれていました。

しかし、季節外れではありますが、やっと大輪を咲かせています。

11月16日(火) 「校長先生、見てください!」

本日、地域の方の協力のもと、1・2年生が苗を植え、草取りや水掛をしながら世話をしていたサツマイモの収穫をしました。本当は先週予定していたのですが、雨のため延期していました。1・2年生の子どもたちも大変楽しみにしており、芋掘りをする前から興奮していました。

今年は豊作だったようで、掘り始めると、大きなサツマイモが次々と出てきます。「校長先生、見てください。こんなに大きな芋がありました。」「この大きな芋は、私が掘りました。」「校長先生、芋がつながっています。」等々と、一人一人が満面の笑顔で見せに来てくれます。

子どもたちの収穫を喜び合う姿を見て、見ている私もうれしくなりました。それぞれが掘ったサツマイモは、家庭に持ち帰って美味しい料理となり、子どもたちのお腹を満たしてくれることでしょう。

11月15日(月) 地域の皆さま ありがとうございます

本校正門横の道路に面している側に生け垣がありますが、その根元に学校周辺にお住まいの方々が、季節に応じて花を植えてくださっています。春になるときれいな花を咲かせ、正門周辺を彩ってくれます。この週末に、来年の春に向けて、新しい花苗を植えてくださいました。本当に有り難いことだと思っています。これから冬を迎えるのですが、来年の春の訪れが楽しみになりました。

連絡

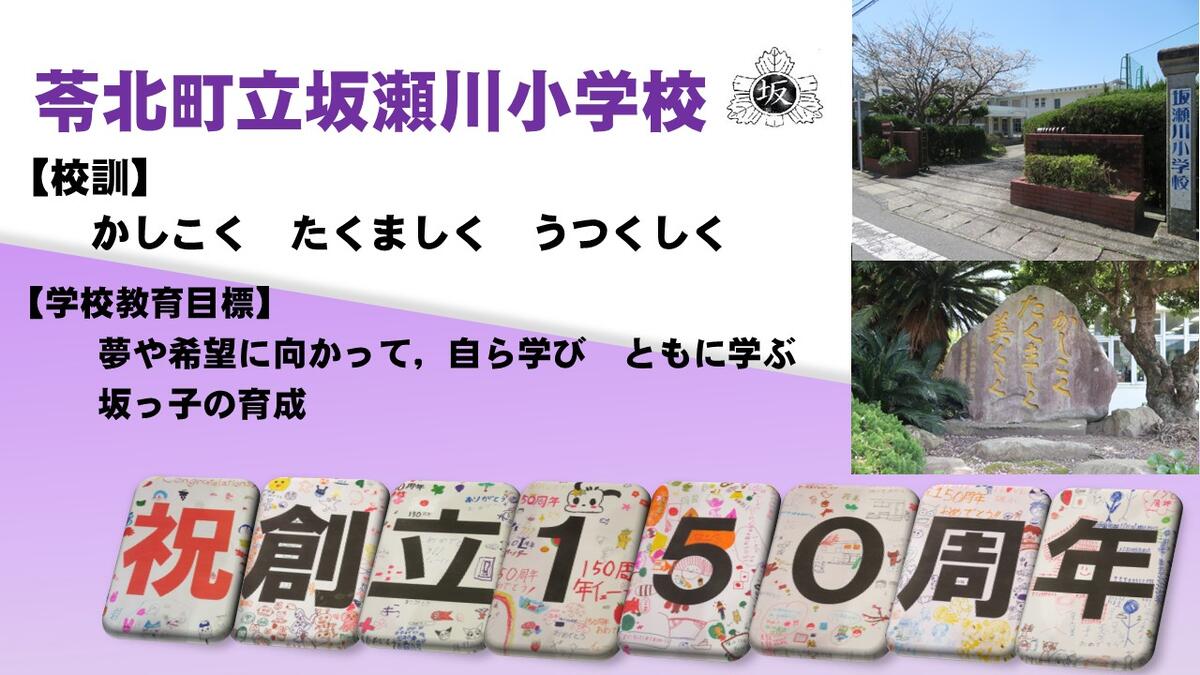

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕