校長室から

3月6日~3月10日

3月10日(金) 卒業式の練習が始まりました

卒業式まで、2週間となりました。6年生の子どもたちが、新たなステージに巣立っていくことは喜ばしいことですが、やはりさみしさを感じます。校内でも、いよいよ卒業式に向けた取組が本格化してきました。本校の卒業式では、式の途中で在校生からのビデオメッセージを流しています。校内では、その練習の声があちらこちらから聞こえてきます。「6年生、ありがとうございました。」という声を聞くと、いよいよ卒業式が近付いてきたのだと感じます。

本日から全体練習も始まりました。残り2週間も、あっという間に過ぎ、卒業式当日を迎えることになるのでしょう。1年間、学校のためにがんばってくれた6年生への感謝の気持ちを込めて、練習に取り組んでくれればと思います。

3月9日(木) 心を整え、希望を目指して!

本日、卒業を前にした6年生が、坂瀬川地域で愛好者が多い四半的に挑戦しました。四半的とは、400年以上の歴史をもつ伝統弓術で、射場から的までの距離が四間半(約8.2m)、弓矢の長さが四尺半(約1.36m)、的の大きさが四寸半(約13.6cm)ある事から「四半的」の名がついているそうです。

昨年度の6年生は、卒業前の泡多々しくなるこの時期に、心を落ち着かせ、中学校に向けての目標を定めるという目的で「茶道」を体験しました。本年度は、弓術の礼儀作法に触れるとともに、心を整え、自らの希望に向けて気持ちを込めるという意味で、この四半的体験を行いました。

地域の苓北協会の方々にご協力いただき、矢を射る様子を見せていただきました。実際に競技に入ると、回りの空気が張り詰めていく様子が伝わってきました。「礼」の大切さを、子どもたちも感じてくれたようです。

その後、協会の方々のご指導の下、実際に的に向かって一人一人が矢を射る体験をしました。礼儀作法やかけ声などを学び、的を目がけて集中する姿がありました。色々なことに気を配らなければならず、子どもたちは、ずいぶん苦戦していました。中には、的を射貫く子も出てきて、みんなで喜び合いました。

中学校へ進学すると、新たな環境の中で大変なこともあると思いますが、今回の体験を生かし、心を整え、自らの希望に向かって集中して取り組んで行ってほしいと願っています。

3月7日(火) 小学校生活最後の調理実習

本日、6年生が調理実習を行うということで、その様子を見せてもらいました。昨年度までは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、調理実習を許可することができませんでした。本年度になり、県内のリスクレベルの下がった時期を見計らい、また感染防止対策を万全に図ったうえで実施に踏み切ってきました。しかし、全国の小学校を見ると、本年度までは調理実習を行うことができなかった学校も多かったのではないでしょうか。今回の調理実習も、県内のリスクレベルと注視し、タイミングを考えて行いました。

学年でしっかりと計画を立て、1食分の献立を作りました。印象的だったのは、どの子も笑顔で調理に取り組んでいる様子でした。この調理実習ができることを心から喜んでいましたし、卒業を目の前にしたこのタイミングで実習ができたことを感謝していたことも伝わってきました。この実習を通して、また一つ成長してくれたことを、心からうれしく感じました。

3月6日(月) 花咲く春がやってきました!

昨年の秋、事務や主事の先生たちの手を借り、種から発芽させ、子どもたちの手で育ててきた花の苗が、一気に咲き始めました。寒い冬の間も、朝から子どもたちは何度も如雨露に水を入れ、水やりをがんばってきました。また、草取りを一生懸命がんばる子もいました。その願いが届き、学校の花壇の花々がきれいな花を咲かせ始めています。

一人2鉢で世話をしているチューリップも、ずいぶん大きくなってきました。美しい花を咲かせるのも、もうすぐです。花壇に花が咲き始め、坂瀬川小がさらに明るくなってきたように感じます。

2月27日~3月3日

3月3日(金) 6年生に感謝の気持ちを伝える送別遠足

本日、6年生とのお別れ会と遠足を行いました。天気にも恵まれ、6年生との楽しい時間を過ごすことができました。最初に体育館でお別れ会を行ったのですが、5年生が進行を見事に行い、大変温かな会となりました。今年は踊りを披露する学年が多く、これまでの6年生の出し物などを見て、影響を受けたからではないかと思いました。また、縦割り班対抗のドッジビーでは、学年の枠を越えて楽しく、そして熱くゲームをする子どもたちが見られました。

その後、近くの坂瀬川グラウンドに場所を移し、縦割り班でお弁当を食べたり、みんなで追いかけっこをしたりして楽しい1日を過ごしました。6年生が登校するのも、残り3週間です。その中で、みんなの心に残る遠足になったことでしょう。「6年生とお別れするのは嫌です。」と訴えてくる1年生もいます。残された6年生との時間を大切に過ごしたいものです。

3月2日(木) 本年度もお世話になりました

毎月、「すくすく芽生えの会」(地域学校協働活動)の「チームかしこく」(学習支援ボランティア)の方々に学級図書の入れ替えを行っていただいています。司書の先生とともに、学年に応じて本を選定していただいているおかげで、子どもたちの読書への興味を高める一助となっています。

本年度の入れ替えも、本日が最終日でした。子どもたちが感謝の気持ちを手紙に書いていましたが、全校児童を代表して、1年生が「チームかしこく」の方々へその手紙を渡し、お礼の言葉を伝えました。また、「4月からもよろしくお願いします。」と言葉を添えていました。「チームかしこく」の皆さんも、笑顔で1年生と話されている様子がとても印象に残りました。皆さんがお帰りになる際も、1年生が玄関で手を振って見送りました。次年度もよろしくお願いいたします。

3月1日(水) 6年生からの挑戦状

6年生が体育のボール型ゲームの学習でバスケットボールに取り組んでいることは、以前「校長室から」でもお知らせしましたが、昼休みに先生方と試合をすることになりました。先週から職員室に「6年生からのお願い」という紙が貼られていて、先生方もこの日を楽しみにしていました。卒業を前にして、このように先生方との思い出を作りたいと考えてくれた6年生の成長を感じます。この6年生からの挑戦に対して、先生チームも手加減なく受けて立つことにしました。

この日に向けて、6年生も授業中に作戦を考えていたようで、先生チームも苦戦しました。私の目の前できれいなロングスーとを決める子もいて、とても驚きました。また、次々にディフェンスに現れる子もいて、6年生の体力がついてきたことを実感しました。

結果は先生チームが勝利しましたが、このような楽しい時間を作ってくれた子どもたちに、心から感謝しています。

2月28日 子どもたちは元気です!

2月最終日となりましたが、春を思わせるような暖かな一日でした。54人の子どもたちが全員登校し、元気に学校生活を送ることができました。1年生教室に入ると、「校長先生、小さなハチがいました。ティッシュでつついて、どこかに飛んでいきました。」と教えてくれました。虫たちもそろそろ動き出したようです。昼休みに運動場を眺めると、子どもたちが歓声を上げながら楽しく遊んでいる様子が見られ、うれしい気持ちになりました。上着を脱いでサッカーボールを追いかけている子、一輪車の練習に汗を流す子、小石や落ち葉を並べて絵を作り出している子など、友だちとかかわり合いながら楽しく過ごしていました。坂瀬川小の子どもたちは、みんな元気です。

2月19日~2月24日

2月24日(金) 第2回学校運営協議会

本日、本年度2回目の学校運営協議会を行いました。学校運営協議会委員の皆様には、学校行事等の際に来校いただき、子どもたちの学習の様子を見ていただくとともに、本校の教育活動に対してご意見をいただいてきました。令和4年度を振り返り、本校のグランドデザインに示した取組の成果と次年度に向けての課題を説明しました。委員の皆様からは、本年度の本校の取組について、高く評価していただきました。

その後、本校の児童会の代表児童から、本年度がんばってきたことや次年度の児童会で実現したいことを紹介しました。代表の子どもたちが堂々と発表する様子を見て、たくさんの賞賛の言葉をいただきました。また、委員の皆さんの質問にもしっかり受け答えができていて、私も子どもたちの成長を感じました。

地域の方々の支えがあるからこそ、本校の教育活動は円滑に進められています。これからも本校の教育課程を地域に開き、それぞれの立場から意見を交換し合い、さらによりよい坂瀬川小学校を目指していきたいと考えています。

2月22日(水) 屋上から見える坂瀬川小

本校の屋上にソーラーパネルが設置されていますが、その点検のために業者さんが来校されました。一緒に確認するために久しぶりに屋上に上りました。いつも見慣れている校舎ですが、屋上から見える坂瀬川小の風景は、新鮮に感じました。授業中でしたが、屋上にいる私に気付いた子どもたちが、手を振っていました。4年生の子どもたちが、図工で使う落ち葉や木ぎれを探していました。屋上から声をかけると、「校長先生、何をしているんですか?」と尋ねられました。

屋上から坂瀬川の様子を見て、改めて自然豊かで、心癒やされる場所だと感じました。

2月21日(火) 待ち望んでいた楽しみが戻ってきました

昼休みなどに子どもたちの遊びを見ていると、一番人気は、やはりブランコです。学年の枠を越えて、みんなが楽しんでいる光景が見られます。しかし、長年使っている遊具ですから、メンテナンスも必要です。2週間ほど、補修と点検のために使えなくなっていました。昨日メンテナンスも終わり、いよいよ使えるようになりました。「校長先生、もうブランコに乗ってもいいんですか?」と聞いてきたので、「大丈夫ですよ。」と答えると、すぐにブランコの方に走って行きました。たくさんの子どもたちがブランコに乗って楽しんでいる様子を見ると、この日を待ち望んでいたことが伝わってきました。

子どもたちが大人になっても、このブランコで遊んだ小学校時代のことを懐かしむのだろうと思いました。

2月19日(日) 坂っ子フェスティバル

本日、子どもたちの学習の成果を披露する「坂っ子フェスティバル」を実施しました。新型コロナウイルスの流行により、過去2年間は子どもたちだけで行い、発表の様子についてはDVDに収録して各家庭に配付したり、YouTubeで配信したりして、子供たちの成長の様子を見ていただいていました。本年度は、3年ぶりに保護者の方々に体育館にお迎えして開催することができたことを、心からうれしく感じています。

子どもたちは、坂っ子フェスティバルに向けて、学んだことをどのように表現するかを考え、準備を進めてきました。練習の様子をちょこちょこ見せてもらっていましたが、どの学年も表現方法が工夫されていました。また、練習にも一生懸命取り組んでいることが伝わっていましたので、本日を楽しみにしていました。

多くの人たちに見ていただくということで、子どもたちも緊張している様子でしたが、素晴らしい発表を見せてもらいました。一人一人が堂々と表現する姿を見て、自信につながったのではないかと思います。

2月13日~2月17日

2月17日(木) 昼休みに現れた「ホーキーズ」

昼休みに窓の外を眺めると、いつも朝の時間に学校をきれいにするために活動している「ホーキーズ」の子どもたちが校訓碑の近くを掃除しています。不思議に思い、担任の先生に理由を尋ねてみて合点がいきました。今朝、一人の2年生が、中庭周辺をきれいにしてくれていましたが、何となく元気がなかったので声をかけました。その子が言うには、「最近、落ち葉があんまり落ちていないから、ホーキーズに行こうと誘っても、みんな集まらないんです。」と言っていました。「それじゃ、校長先生を手伝ってくれるかな?」と話すと、喜んで落ち葉を集めてくれました。そのやりとりを見ていた担任の先生が、学級全体に「何のために活動するのか」という目的を問いかけられたそうです。とても大切な投げかけだと思います。その結果、誰から言われたわけでもなく、昼休みに自分たちで考えてホーキーズの活動をしたらしいのです。担任の先生の投げかけは、子どもたちの「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」のすべてを高めることにつながっていると感じ、有り難く思いました。

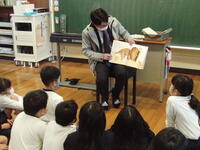

2月16日(木) 教頭先生の読み聞かせに歓声が・・・・

本日は、朝の時間を使って読み聞かせを行う日でした。本校の読み聞かせは、その学級の担任以外の職員が訪れる教室の子どもたちのことを考えて本を選び、お話をするようにしています。子どもたちの様子を見るために各教室を回っていると、2年生教室から歓声が聞こえます。だれが、どんなお話をしているのだろうと教室に入ってみると、本校の教頭先生が何種類ものきょうりゅうが登場する絵本を使って、子どもたちの視線を釘付けにしていました。教頭先生がユーモアたっぷりにお話を進め、その展開に子どもたちの笑い声が教室中に溢れていました。

本校は、全職員で52人の子どもたちを見守り、育てる学校です。日頃から先生方が様々な工夫を凝らして教育活動を進めている様子を見ながら、私もたくさんのエネルギーをもらっています。

2月15日(水) ごあいさつ運動

本校では、毎月5のつく日を「ごあいさつ運動」を行う日と位置付け、子どもたちの「あいさつ」を交わす力の向上と交通安全への意識を高める取組を続けています。保護者の方々にご協力いただき、通学路の要所で、登校する子どもたちや地域の方々へ「おはようございます」と、あいさつの声をかけてくださっています。以前は、地域の方々や本校の卒業生の保護者の方も一緒に取り組まれていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、地域学校協働活動「すくすく芽生えの会」で話し合い、現在の形で継続しています。すくすく芽生えの会の「チームたくましく」で支援していただいている方々は、本年度作った本校オリジナルの帽子をかぶり、子どもたちの登校や下校の様子を見守っていただいています。

寒い朝でしたが、本日が担当の保護者の方に集まってもらい、「ごあいさつ運動」を行いました。声の大きさは子どもたちによって違いはありますが、「おはようございます」とあいさつを交わしていました。「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」のさ・・・「さわやかなあいさつが響き合う学校」を目指し、取組を継続していきます。日頃よりご協力いただいている保護者並びに地域の方々に、心より感謝申し上げます。

2月13日(月) 花咲く春が待ち遠しい

「わあ、また大きくなってる。」「○○ちゃんのは、大きいよ。」最近の1年生の関心事は、一人一鉢で植えたチューリップの生長のようです。正門で「おはようございます」の一礼をすると、すぐに鉢の近くに行って確かめています。土日は温かくなりましたので、先週よりも土の上に伸びた葉の部分が大きくなっていたようでした。昨晩雨が降ったにもかかわらず、やはり水やりをしていました。その中の一人が、「あんまり水をあげると、お腹いっぱいになっちゃうよ。」と話していました。そんな子どもたちの会話を聞いていると、私も春が待ち遠しくなりました。

2月6日~2月10日

2月10日(金) 友だちのよさを認め合う人権集会

今週は、3学期の人権週間でした。各学級での人権学習をはじめ、学校全体で子どもたちの人権意識を高める人権標語の作成や異学年間の交流活動等の取組を進めてきました。本日は、児童会が進める人権集会を行いました。本日の人権集会も、全校児童が集合して交流を行いました。

最初に近くに座っている子どもたち同士で、互いのよいところをいくつ伝えることができるかという活動を行いました。「7つ伝えられました。」「私は、10個伝えました。」という声が返ってきました。その後、一人一人が作った人権標語を、縦割り班で紹介し合う時間がありました。人権標語を読むだけでなく、なぜこの言葉にしたかという理由も添えて発表してくれました。短い時間ではありましたが、互いのよさを知り合う有意義な集会となりました。

人権教育は、本校の学校経営の基盤でもあります。学校の教育活動全体で人権教育を進めていきますし、本校職員が常に人権感覚を磨き、愛情をもって一人一人の子どもたちと向き合っていきたいと思います。

2月9日(木) 思いを込めて読み聞かせ

本校では、木曜日の授業前の時間を活用して、読み聞かせを行っています。いつも読書活動推進ボランティア「たんぽぽホール」の方々にもお世話になっていますが、5、6年生の子どもたちに向けて「はだしのゲン」の紙芝居を使って読み聞かせをしていただいている方がいます。このお話は長編ですが、5つの紙芝居に分かれているそうです。高学年の読み聞かせを行う担当となったときに、1話から順に話していただき、卒業する前までに完結するよう工夫されています。前回来校されたときは、5年生に1話を話されました。本日は6年生への読み聞かせを行う日でしたので、いつものように紙芝居をもってこられ、4話を聞かせていただきました。子どもたちも次の展開が気になり、大変楽しみにしています。思いを込めて話されていることが伝わり、子どもたちも聞き入っている様子がありました。

次回は3月上旬に話していただけることになっていますが、いよいよ最終話です。お話を最後まで聞き終わった後、子どもたちがどのような感想をもつのか、今から楽しみです。

2月8日(水) 給食ができるまで

苓北町の児童や生徒の栄養指導や管理を担当されている栄養職員の方を本校にお迎えし、学校給食共同調理場で働かれている方々の仕事や毎日の給食ができるまでの様子について話していただきました。5校時に1・2年生、6校時に3・4年生に向けて写真等を見せながら詳しく説明していただきました。共同調理場で実際につかられているたくさんの機械を紹介されましたが、子どもたちは、大変興味をもったようでした。また、働かれている方々が暑い日も寒い日も自分たちのために給食を作ってくれていることを知り、改めて感謝の気持ちを高めていたようでした。

授業の後半で、栄養職員の方に質問をする時間を設けてありましたが、子どもたちならではの難しい質問にも笑顔で答えていただきました。子どもたちの感想では、「感謝の気持ちを大切にして食べたい。」や「私たちのために作ってくれているので、残さず食べたい。」など発表していました。

給食は、子どもたちが楽しみにしている時間です。「校長先生、明日はカレーですよ。」と、次の日の献立を教えてくれる子もいます。子どもたちが安全で、安心して食べられる美味しい給食を日々提供していただき、本当にありがとうございます。

2月7日(火) 子どもたちの感性の豊かさ

学校の廊下の色々な場所に、学習の足跡となる作品が掲示してあります。低学年の学習の様子を見た後にふと掲示板を見ると、2年生が初めて詩を作ることに挑戦した作品が掲示してありました。見たことや感じたことを詩に読んでいるのですが、その内容を読んで、子どもたちの感性の豊かさに驚かされました。

お風呂で暖まったのにドアを開けると寒かった経験、跳び箱を跳んだときの気持ちなど、その時々の感情がよく表現されていました。きれいな夕焼けをずっと見続けていたいという気持ちがこもった詩もありました。中でも、題名に「人生」と付けられたものもあり、2年生とは思えない発想にびっくりしました。

このような子どもならではの感性を、大切にしたいものだと思いました。

2月6日(月) ボールの音に誘われて

6時間目に、6年生の体育「ボール型ゲーム」でバスケットボールを行っている様子を見せてもらいました。授業が始まる前に、体育館に移動していた一人の男の子が、校長室で仕事をしている私に気付いたようでした。窓越しに見ていると、ドリブルをするジェスチャーをして、バスケットをすることを教えてくれました。その後、校内を回っていたのですが、体育館から聞こえてくるボールの音に誘われて、足を運んでしまいました。部活動で長くバスケットボールを指導していたこともあり、体育館でボールの跳ね返る音を聞くと、心も弾んでしまいます。

担任の先生も入って、熱戦が行われていました。思わず「走れ-。」「シュートを打て!」と声を上げて両チームを応援していました。授業で使うホワイトボードを見ると、単元の計画の終わりの方に「先生方チームと試合をする」という学習活動が書いてあり、楽しみになりました。

1月30日~2月3日

2月3日(金) 来年度もよろしくお願いします

馬場先生には、毛筆指導で大変お世話になっていますが、本年度の授業も最後になりました。毎回授業で指導されている様子を見せてもらっていますが、子供たちに指導する一人として、その姿に学ぶところがたくさんあります。また、日頃何気なく使っている文字の成り立ちやきまりなど、新たな発見がたくさんあり、私の方が勉強になっています。

いつも子どもたちに話されることですが、「一点、一角を手本を見て忠実に書くこと。そうすることが上達する早道になる。」という言葉は、毛筆だけでなく、あらゆることにつながることだと感じます。小学校時代に、このようなことを語りかけてくださる方に出会えている子どもたちは、本当に幸せだと思います。

6年生から感謝の手紙を渡し、「中学校でもよろしくお願いします。」という言葉を伝えました。来年度も、毛筆を通しての人間教育を、子どもたちにも私たち教員にもお願いいたします。

2月2日(木) 新1年生体験入学

4月に入学する新1年生の体験入学を行いました。新型コロナウイルス感染症の流行で、過去2年間は保護者説明会のみ実施してきましたが、本年度は、校内や各園の状況を確認した上で、新1年生が来校しての授業体験や交流活動を計画しました。1年生の国語の授業を参観し、授業にも参加しました。また、5年生と色々なゲームで楽しく交流できました。最初は緊張した表情だった新1年生も、1年生や5年生と交流する中で笑顔が見られました。この体験入学での交流を通して、新1年生も本校の子どもたちも、4月の入学式が楽しみになったことでしょう。

今週になって、1年生の子どもたちが朝から駐車場の落ち葉集めや花壇の草取りをがんばってくれていました。「学校が喜んでいるよ。ありがとう。」と声をかけると、「新1年生が来るから、きれいにしてお迎えしなきゃ。」と話してくれました。その言葉を聞いて、感動しました。坂瀬川小の子どもたちは、本当にやさしい子ばかりです。

2月1日(水) ご声援、ありがとうございました!

本日、校内持久走大会を行いました。本来は先週実施を予定していたのですが、悪天候による練習不足と走路のコンディション不良のため、本日に延期しました。

天候は曇りでしたが、気温も上がり、子どもたちが全力を出して走るにはよい気候条件となりました。朝から子どもたちを見ていると、張り切っている様子が伝わってきました。また、開始前のウォーミングアップも、いつも以上に力が入っていることを感じました。

平日の午前中開催にもかかわらず、保護者の方々、そして地域の方々にたくさん協力をいただき、子どもたちの安全確保と応援をしてもらいました。本当に有り難いことであり、子どもたちも職員も感謝の気持ちでいっぱいです。

子どもたちも多くの声援に背中を押され、練習よりもよいタイムで走ることができ、終わった後も笑顔がたくさん見られました。本校が充実した教育活動を進められているのも、この「ふるさと坂瀬川」の皆さんのご理解並びにご協力のおかげです。本当にありがとうございました。

1月31日(火) みんな集まっての児童集会

この3年間、新型コロナウイルス感染症対策として、屋内での子どもたちの集会活動は、基本的にリモート中心で行ってきました。しかし、校内の状況を見ながら、今回の児童集会は、全校児童集まって実施しました。全員集まっての集会活動は、他学年の聞く姿勢や話す姿勢を見ながら刺激を受けるよい機会であり、リモートでは得られない効果があると考えています。本日は、学級目標に対する反省や委員会活動の総括の発表がありました。

どの学年も、学級活動で話し合った内容を、相手意識をもって堂々と発表してくれました。また、各委員会からの発表も、次年度に向けて取り組みたいことを交えて紹介してくれました。

子どもたちの様子を見ていてうれしかったのは、それぞれの委員会の発表に対して、「○○委員会さんが□□を行ってくれたおかげで、みんなが楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。」という感謝を伝える意見が多数出されたことです。これらの意見から、児童会活動に携わった高学年の児童も、達成感や今後の活動への意欲をもつことにつながったと感じました。また、このような児童会の活動に憧れをもち、「学校のみんなのために、こんなことを企画してみたい。」という、更なる意欲にもつながったようです。

本年度も、残り2ヶ月となりました。年度初めに立てた目標の達成に向けて、充実した学級生活や学校生活を送ってくれることを期待しています。

1月23日~1月27日

1月27日(金) 雨にも負けずボランティア

本日は、冷たい雨が降る朝でした。天気がよければ、朝から外に飛び出して、校舎周辺の落ち葉集めや学級園の草取りといったボランティア活動をがんばる坂っ子たちですが、雨が降ってはできません。そのような時は、校舎を回って「あいさつボランティア」に取り組む子が多いようです。校長室や職員室にも、「○年生です。おはようございます。」と元気な姿を見せてくれます。

今日は職員玄関前がにぎやかだと思って見てみると、2年生の子どもたちが、ガムテープを使って玄関マットをきれいにしてくれていました。砂ぼこりがテープにくっつくのが楽しかったのか、夢中で作業していました。

3年前から子どもたちに意識付けを図ってきた朝のボランティア活動は、本校のよき伝統となり、大切に引き継がれてきています。自分たちの学校を、自分たちの手で美しく守り続ける子どもたちであってほしいと思います。

1月26日(木) 納豆はどんなふうに食べる?

本日の給食には、納豆がありました。いつものように子どもたちが給食を食べている様子を見て回ると、納豆を一生懸命かき混ぜている場面に出会いました。よく観察すると、納豆をご飯の上にのせて一緒に食べる子もいれば、納豆だけを美味しそうに頬張っている子もいました。以前から何となく気になっていたので、「納豆はご飯に混ぜて食べる派ですか、それとも納豆だけを食べる派ですか?」と、各学級で尋ねてみました。結果は、半々でした。ご飯に混ぜずに食べるという子に理由を聞くと、「ご飯がネバネバするのが嫌だから」や「ご飯は、ご飯だけで食べたい」など、なるほどと思う答えが返ってきました。ご飯に混ぜて食べる子に理由を聞くと、「ご飯がもっと美味しくなるから」と答えてくれました。食べ方はいろいろでも、みんな納豆を美味しく食べていることが分かり、うれしくなりました。

今週は、給食記念週間です。献立を見ると、給食の歴史を子どもたちに知ってもらうために、苓北町で収穫されたものや昔ながらの献立を参考としながらメニューを考えられています。本当に有り難いことです。子どもたちにいつも話していることですが、感謝の気持ちを大切にしながら食べてほしいと思います。

1月25日(水) 冬の遊びをしよう

昨晩から降った雪が残る、大変寒い一日でした。しかし、子どもたちは、朝からわずかな雪を集めたり、水たまりの氷を探して回ったりと、冬を楽しんでいるようでした。

1年生の生活科で冬の遊びを楽しむ学習活動がありますが、子どもたちが手作りの凧をあげていたので、私も加えてもらいました。ほどよい風が吹いていましたので、意外に高く上がる凧もありました。中には糸が絡まってしまい、それをほどくことに時間がかかる子もいました。「校長先生、糸を巻いてください。」とSOSを出してくる子もいて、いろいろな手伝いをすることになりましたが、楽しい時間でした。

1月24日(火) はたらくことのよさ

本日、2年生の道徳科の授業を見せてもらいました。「はらたくことのよさ」という主題のもと、教材を通して、みんなのために働こうとする実践意欲と態度を養うことをねらいとして授業が行われました。教材は、 「平成28年熊本地震関連教材『つなぐ ~熊本の明日へ~』」の「しょう来のゆめ」を使い、お父さんや警察官の働く姿を見た主人公の気持ちを考える学習活動が行われました。2年生の子どもたちは、主人公が手伝いや学校の仕事をがんばっている時の気持ちを考えながら、働くことが自分の回りの人たちの役に立っていることや、笑顔につながっていることに気付いていったようでした。また、これからお手伝いやボランティアをもっとがんばりたいという思いを膨らませていたようでした。

授業を見ている私も、子どもたちの純粋な思いに触れ、この子どもたちのためにがんばって働こうという思いが高まりました。

1月23日(月) 待っていてくれて「ありがとう」

いつも給食の時間は、各学級を回って子どもたちの様子を見ています。子どもたちが美味しそうに(時には苦手な食べ物もあるようですが・・・・)給食を食べている様子を見ると、私も幸せな気持ちになります。

本日は、早朝から出張しており、学校に戻った時は、給食の終わりの方でした。私も急いで給食を食べましたが、いつものように給食の時間に校内を回ることができませんでした。昼休みに私の姿を見かけた低学年の子どもたちが、「校長先生、どうして今日は、給食の時に来なかったんですか。」と聞いてきたので、「ごめん、ごめん。」と謝りました。子どもたちが待ってくれていることは、本当に幸せであり、有り難いことだと感じた瞬間でした。

1月16日~1月20日

1月20日(金) 朝からがんばる1年生

朝から子どもたちの様子を見ていると、1年生が学級園に植えた花の世話をよく頑張っています。毎日、如雨露に何度も水を入れ、水かけをしています。1年生の会話を聞いていると、「ここの花がのどが渇いているよ。」と話ながら水をかけていて、何となく心が温かくなります。水くみをしている時に、靴に水かかかってしまうこともありますが、何となく折り合いを付けながら作業しています。自分たちの所だけでなく、他学年の学級園にもたっぷり水をかけてくれています。そんな1年生の姿を見ながら、1年生なりに「考動力」や「かかわり合う力」がしっかり身に付いてきていることを感じ、うれしい気持ちになります。

1月19日(木) よいこと、悪いことを区別して

1年生の道徳科の授業が行われ、参観させてもらいました。本日の授業は、教材「それって、おかしいよ」を使い、よいことと悪いことを区別し、よいと思うことを進んで行うことについて考える内容でした。子どもたちが日常生活を送る中で、よいことと思っていながらも、なかなか言動で表すことができない場合もあります。大人も同じかもしれません。担任から「よいと思ったことをするためには、どんな気持ちが大切でしょう」という問いかけに対して、子どもたちは、教材に出てくる主人公の気持ちと自分の経験等を重ねながら考えていきました。滑り台に並んでいるときに、友だちが横入りをしてきます。その時の主人公の気持ちを色で表現し、その色を選んだ理由を発表していました。また、主人公が横入りしてきた友だちに対して、「それって、おかしいよ。」と言ったときの気持ちや、並んでいる他の人たちの気持ちを多角的に考えていました。授業中に子どもたちからいろいろなつぶやきが聞かれ、1年生の子どもたちがしっかり成長してきていることを感じました。

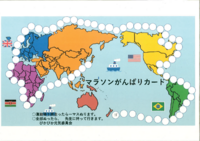

1月18日(水) 目標に向かって

1月27日(金)に、持久走大会を計画しています。例年11月に実施していたのですが、昨年の11月に研究発表会を含め行事等が集中し、子どもたちの疲労や落ち着いた学習環境の確保という点を考慮し、本年度は1月に実施することにしました。3年生以上の自計学を見せてもらっていますが、子どもたちの日記の中に、目標タイムや大会に向けての意欲を表した内容が増えてきました。本日も低学年がコースを使って練習をするということで、お手伝いをしました。子どもたちが一生懸命頑張っている姿を見ると、本当にうれしく思います。私の目の前で、転んでしまった子がいました。泣いて動かなくなるのでは心配しましたが、すくっと立ち上がり、再びゴール目指して走り始めました。

学校で持久走に取り組むときは、目標をクリアしながら進んでいく「マラソンカード」を作っていました。私も体育を担当していたときは、子どもたちが意欲をもって練習できるよう、いろいろ考えながら作っていました。今年の本校のマラソンカードは、委員会の子どもたちがタブレット端末を使って作成したそうです。見せてもらいましたが、よくできていて感心しました。一人一人が目標をもち、その実現に向けて練習を頑張ってくれることを期待しています。

1月17日(火) あいさつは届けるもの

本日、3学期の地区児童会を行いました。冬休みの暮らしの反省や登校班の集合時間や集合場所等の確認を中心に、異学年での話し合いが行われていました。

先週の火曜日が3学期の始業式でしたが、冬休み中は、大きな事故やけがもなく、安全に生活できていたようでした。日常の生活場面での振り返りとして、いつも話題となるのが「地域でのあいさつ」です。「地域でも明るいあいさつができましたか?」の問いに、「よくできた」と自信をもって挙手できる子がやや少なかったようです。

本校の職員が、「みんなは、あいさつをしていると思っていますが、何のためにあいさつをしているのだろう。」と尋ねていました。「あいさつは、相手に届けられて『あいさつ』と言えるのじゃないかな。みんなのあいさつは、地域の人たちに届いていますか?」と語りかけ、意識付けをしてくれていることを大変うれしく感じました。

あいさつを相手に届けられる子どもたちを目指し、3学期も粘り強く意識付けを続けていきたいと思います。

1月16日(月) 愛情を込めて育てています

最近の温かさもあってか、学級園の花が大変大きく育ってきました。朝から1年生を見ていると、一人一鉢や学級園の花苗に欠かさず水かけをしている様子が見られます。ペットボトルに水を入れて、何度も学級園に向かう姿に、子どもたちの成長を感じます。リビングストンデージーやパンジーなどは、葉の部分がどんどん大きくなってきていることを感じます。小さな草も子どもたちが抜いているので、伸び伸びと育っているのでしょう。

先週末は20℃近くまで気温が上がりましたが、これから寒さも本番を迎えます。厳しい寒さに耐え、春に大きな花を咲かせてくれることを願って、これからも愛情を込めて育ててくれることでしょう。

1月10日~1月13日

1月13日(金) 健康おみくじ

低学年の子どもたちが、保健室前の掲示板を見ながら楽しそうにしていました。現在、保健室前の掲示板には「健康おみくじ」が貼ってあります以前にも紹介しましたが、保健室前の掲示は工夫されていて、私も毎回楽しみにしています。子どもたちがずいぶん触ったのか、掲示された当初よりおみくじ用の厚紙が弱くなっていくようです。おみくじ棒を選び、そこに書かれたカードをめくるというものですが、子どもたちの健康面で大切なことが書かれています。午後の休み時間に保健室前を通ると、今度は6年生の子どもたちがおみくじを引いている様子を見かけました。この「健康おみくじ」で楽しみながら、健康な学校生活を送ってほしいと願っています。

1月12日(木) 音楽に合わせて

本校のホールから、何やら音楽が流れていました。どんな授業が行われているのだろうとのぞいてみると、4年生が寝っ転がったり走ったりしながら、楽しそうに体を動かしていました。音楽の鑑賞の授業で、「ノルウェー舞曲 第2番」の曲の流れを感じ取り、その流れに合わせて自分で体を動かすといった授業だったようです。子どもたちの様子を見ていると、恥ずかしさなど微塵もなく、思い思いに動きながら、音楽を楽しんでいることが伝わってきました。私もちょっとだけ参加したのですが、子どもたちの表現には敵いませんでした。写真では伝わりにくいですが、音楽の授業を体全体で楽しんでいる4年生の子どもたちは、本当にすごいと感じました。

1月11日(水) 子どもたちの発想の豊かさ

校内を回っていると、1年生の子どもたちが廊下の教材棚から何かを探している様子が見えました。何を探しているのかと思いのぞいてみると、図工で使う道具を見つけているようでした。「校長先生、見てください。」と教室から声がしたので入ってみると、色々なものを一生懸命並べていました。1年生の図工「ならべて ならべて」の学習で、教室にある身近なものを並べて、いろいろな形作りに挑戦していました。プラスチックのコップを並べる子、マジックを色とりどりに並べる子、粘土板などをつなげながら道路を作る子など、子どもたちの発想の豊かさに驚かされました。一人で作る子や友だちと協力しながら作る子もいて、面白い学習だと感じました。磁石を持ってきて並べる子もいましたが、いろいろなところにくっついてしまうため、悪戦苦闘していました。

作った形を一生懸命説明してくれる子の話を聞きながら、私もその世界に引き込まれていくようでした。

1月10日(火) 目標をもった生活を!

冬休み期間中静かだった坂瀬川小学校に、活気のある子どもたちの声が戻ってきました。本日から3学期がスタートしました。新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中ではありますが、朝から子どもたちは元気に登校し、大きな声で「おはようございます」と、笑顔であいさつをしてくれました。

登校した子どもたちは、早速朝からボランティア活動を頑張り、リズムある学校生活のスタートとなりました。感染症対策として、始業式はリモート形式で行いましたが、私の問いかけに反応し、一生懸命聞いてくれていることが、画面越しに伝わってきました。子どもたちには、夢の実現に近付くためために、目標をもって毎日生活してほしいことを話しました。また、夢を叶えるためには、友だちや家族、地域の方々等、自分たちを支えてくれている人たちに感謝の気持ちを表現することが大切であることも伝えました。

教室を回っていると、お正月の思い出を担任に話している光景がたくさん見られ、心に残る冬休みを送ってくれたことを感じました。50日ほどの短い学期ではありますが、一人一人が目標をもち、その実現に向かって努力する学期にしてほしいと願っています。

3学期も本校の教育活動に対して、ご理解並びにご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

12月19日~12月23日

12月23日(金) 充実した76日間でした

本日、2学期の終業式を行いました。新型コロナウイルスの感染状況等を考慮し、各教室をリモートでつなぐ終業式となりました。各学年の代表児童が、2学期に思い出に残ったことや頑張ったことなどについて発表してくれました。2学期は校外での活動や行事等も数多く行いましたので、その時の感想発表の内容もそれらのことに触れたものが紹介されました。原稿を見ずに発表する子もいて、大変感心しました。

私からは、2学期の始業式に「こんな2学期を目指そう」と話をしたことが達成できたかどうか、振り返ってもらいました。また、学校教育目標に沿った活動場面を写真で示し、子どもたちの頑張りを褒め、充実した2学期であったことを話しました。

その後、各教室を周りながら子どもたちの表情を見ていきましたが、それぞれが明日からの冬休みを楽しみにしていることが伝わってきました。子どもたちには、けがや病気には十分注意し、思い出に残る冬休みにしてほしいと話をしました。

2学期も、本校の教育活動に対しましてご理解及びご協力いただき、心より感謝申し上げます。来る令和5年(2023年)が、子どもたちにとってさらに充実した年になるよう願っています。

12月22日(木) 日本の伝統 そしてHappy Christmas!

イギリス出身で、現在英語指導コーディネーターをされている先生をお迎えし、3・4年生で交流会が行われました。まず、4年生が国語の学習でまとめた「自分が紹介したい伝統工芸」を紹介しました。扇子や西陣織、肥後象眼など、自分で描いた絵や写真を交えながら、大変分かりやすく発表していました。

その後、英語指導コーディネーターの先生から、イギリスのクリスマスについて、クイズを交えながら詳しく教えていただきました。クリスマスが間近に迫っているということもあり、子どもたちは、興味深く聞いていました。12月25日の4週間前の日曜日から12月24日までの準備期間(アドベント)があることやその期間中に準備する7つのことなど、知らないことがたくさんあり、驚きの声を上げていました。

4年生の発表や英語指導コーディネーターの先生の話を聞きながら、知らないことがたくさんあり、改めて日本や世界は広いことを感じました。

12月21日(水) 人権感覚を磨く職員研修

先週までの2週間を校内人権旬間と位置付け、各学年での人権学習をはじめ、熊本県人権子ども集会の実践発表の視聴や人権集会、人権にかかわる講話等を行い、子どもたちも様々なことを学んできました。本校では、人権教育を学校経営の基盤に据え、日々の教育活動を進めています。子どもたちだけでなく、私たち職員も、日々の見方や考え方を振り返り、一人一人が人権感覚を磨く研修を行っています。

今回は、他管内より講師をお招きし、本県が作成している人権研修テキストを使い、ポイントとなる大切な部分を一つ一つ押さえながら、丁寧に説明していただきました。最後に「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」という人権教育の目標を大切にし、日々の教育活動を進めてほしいと助言をいただきました。大変貴重な話を聞くことができ、大変有意義な研修となりました。

2時間目に2年生、3時間目に1年生の楽しそうな声が聞こえたので見に行くと、なわとびを使った体育の授業が行われていました。2年生は後ろとびやあやとび、交差とびなど、新しい技に挑戦していました。「校長先生、見ててください。」と、あちらこちらから声がかかります。何度も引っかかりながらも、少しずつ上手になっていく様子が見られ、子どもたちはすごいなと感じました。

1年生は、みんなでながなわに挑戦していました。私も回し手になり、授業に参加させてもらいました。最初は怖がっていた子も、みんなに声をかけられ、勇気を出して挑戦する姿が素敵でした。授業後半では、途切れずに連続でとべるようになってきました。

なわとびは、運動する上で必要な調整力を高めることに適していると考えます。今年の冬は、私も子どもたちに負けないよう、なわとびの練習を頑張ろうと思います。

12月19日(月) 「ゆきがふりました」

土曜日から日曜日にかけて、天草でも雪が降りました。今日も大変寒い朝でしたが、子どもたちは、歩いて元気に登校してくれました。いつものように、子どもたちと正門で朝の挨拶を交わしていると、一人の1年生が近付いてきて、「校長先生、昨日葉っぱに雪が積もっていました。」と教えてくれました。「葉っぱの雪を集めましたか?」と尋ねると、首を降りながら「とけちゃった。」と残念そうに答えてくれました。雪の降る様子を見ながら、雪遊びができることを楽しみにしていたのでしょう。

朝から校区を見て回っても、どこにも雪が残っていませんでしたので、子どもたちはいつものように登校できると、安心していました。しかし、苓北町の中には、大変雪が積もったところもあったようです。本校の職員から、「我が家の庭の様子は、こうでしたよ。」と写真を見せてもらい、その様子に驚きました。子どもたちのふるさとである苓北町にも、様々な風景があるのだと感じました。

12月12日~12月16日

12月14日(水) 薬物乱用防止教室

学校薬剤師の先生を講師としてお迎えし、5・6年生を対象に薬物乱用防止教室を行いました。例年行っている取組ですが、自分の心や体を大切にし、自分の健康や行動に責任をもつことの大切さを考える時間は、今の子どもたちにとって重要な場であると考えています。講師の先生には、「喫煙・飲酒・薬物乱用の害について」という内容でお話しいただきました。この教室も、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」の『わ』・・・「わたし(の命)を大切にする学校」の取組として、今後も大切にしていきたいと思います。

12月13日(火) 授業参観・学級懇談会 お世話になりました

本日、2学期末の授業参観及び学級懇談会を行いました。平日にもかかわらず、多数の保護者の方々にご参加いただき、心より感謝申し上げます。本校の子どもたちは、2学期の学習や様々な行事等を通じて、心も体も大きく成長してくれましたと感じています。すべての学年の授業を見て回りましたが、子どもたちが集中して学びに向かう姿を見ていただけたのではないかと思います。

保護者の方に向けて発表したり、考えをみいてもらったりする学習活動を計画した学年もありましたが、笑顔で自分の考えを述べている姿が微笑ましく感じました。

12月12日(月) 金柑が人気です!

近頃、本校の子どもたちの中で金柑(キンカン)が人気です。校地の職員室横に金柑の木が一本あり、実をつけています。例年、子どもたちもあまり気にかけていませんでしたが、先日のチューリップの球根を鉢に植えた際に気付いた子が興味を示し、それが他の子どもたちにも広まったようです。朝から子どもたちが観察に来ては、黄色に色づくのを楽しみにしているようです。

そのような中、本校の地域学校協働活動推進員の方が、学校玄関の飾りとして実のついた金柑を枝を持ってこられました。早速、校長室前と職員室前の花びんに飾っていただきました。とても温かい雰囲気になったのですが、金柑に興味を示している子どもたちが、これから毎朝眺めに来るのではないかと思います。

12月5日~12月9日

12月9日(金) 第2学期人権集会

月曜日から2週間を校内人権旬間と位置付け、各学年で人権学習や人権宣言の振り返りを行っています。本日は、全校児童が集まって人権集会を行いました。子どもたちの集会は各教室をリモートでつないで実施してきましたが、子どもたちが一堂に会して行う集会は、2学期初めてでした。

今週の火曜日に、本校の児童全員が「令和4年度熊本県人権子ども集会」をオンライン(オンデマンド)で視聴しました。本年度のテーマである「COLOR~知る努力、知ってもらう勇気、広がる笑顔~」に基づいて、子どもたちに話をしました。その後、各学年の人権宣言に対する振り返りの発表が行われました。どの学年も日常生活をよく振り返っていて、学級全員でよくできたところやもっと努力が必要なところを発表できました。次に縦割り班に分かれて、「さいころトーク」を行い、時間を忘れるぐらい盛り上がりました。子どもたちの笑顔を見ながら、身近な友だちの得意なことや苦手なこと、考え方などに触れ、少しではありますが、「知る努力、知ってもらう勇気」を感じることができたのではないでしょうか。

最後に熊本県人権子ども集会メッセージに戻り、担当職員が「おはよう」の挨拶の大切さについて、子どもたちに伝えてくれました。

子どもたちの笑顔が広がる、温かい人権集会になりました。

12月8日(木) きれいな花を咲かせてね!

朝のチョボラ(チョコッとボランティア)の時間を使って、来年の春に咲くチューリップの球根を一人一鉢に植える活動が行われました。5色の花の色から子どもたちが自分たちで2つ球根を選び、自分の鉢に植えます。「私は白と赤を選びました。」「ぼくはピンクと黄色にしました。」などを伝えに来てくれ、オリジナルの鉢づくりを楽しく行っていました。これから花の生長をしっかり観察していくでしょうし、毎日水かけを頑張ってくれるでしょう。春にどんな花を咲かせてくれるか、今から楽しみです。

私が感心したのは、球根を植えた後の子どもたちの姿です。土がコンクリートの部分にたくさんこぼれていたので、子どもたちの活動が終わってから片付けようと思っていました。そこに現れたのが「ホーキーズ」のメンバーです。すぐに竹ぼうきを持ってきて、コンクリートのところを掃除し始めました。日頃から竹ぼうきを使い慣れているので、あっという間にきれいになりました。その姿を見ながら、最近報じられているサッカーワールドカップでの日本サポーターのゴミ拾いを様子を思い出しました。

こういう気持ちや行動こそ、私たちが大切にしなければならないものではないかと、改めて子どもたちから教えられました。

12月7日(水) 坂瀬川の伝統「獅子舞」

3・4年生は、総合的な学習の時間で「坂瀬川のいいところを発見しよう!」というテーマで調べ学習を進めています。本日は、坂瀬川の伝統文化でもある「獅子舞」について、保存会の代表の方を学校にお招きし、その歴史や現在の活動等について聞き取り学習を行いました。

坂瀬川の獅子舞は、昭和10年から80年受け継がれてきたこと、後継者不足により平成26年に一度途絶えてしまったこと、復活を望む地域の方の声に応えて3年前に保存会ができたことなど、多くのことを教えていただきました。また、本年度に実際獅子舞を舞われた映像を見せていただき、子どもたちの興味が高まっていることを感じました。坂瀬川神社の祭り(コロナ禍で、3年間は神事のみ実施)で、校区を回られているので、見たことはある子がいましたが、獅子頭を実際に触らせてもらったときは、驚きの歓声が上がりました。「ぼくも獅子舞をしてみたいです。」「わたしも参加したいです。」という感想を述べる子が多く、保存会の方も喜ばれていました。

子どもたちの中に、ふるさと坂瀬川の自慢がまた一つ増えたようでした。

12月6日(火) 学校をきれいにしていただきありがとうございました!

毎月、苓北町シルバー人材センターの方々に来ていただき、子どもたちや職員ではできない環境整備をしていただいています。広い耕地の草刈りや樹木の剪定、落ち葉の処理など、本日のように北風の吹く寒い日や夏場の暑い日も、黙々と作業を行われています。また、子どもたちの学習の妨げにならないようにと、作業場所も考えて進めていただいていました。

本年度の作業も本日が最終日となりましたので、子どもたちからお礼の言葉と感謝のプレゼントを渡しました。帰られる際に、「また来年も頑張るからね。」という言葉をいただき、うれしい気持ちになりました。多くの人たちによって自分たちの学校が支えられているのだということを、子どもたちにもしっかりと感じてほしいと思います。

12月5日(月) ユニークなクイズ!

児童会の委員会活動で、ぴかぴか元気委員会が「学校で育てている花の名前クイズ」を作り、全校児童がよく通る廊下に掲示してありました。そのクイズの前に子どもたちが集まり、笑いながら考えていました。身近な草花に興味をもち、子どもたちの栽培活動がより進めばと考えています。どんなクイズを考えてくれたのだろうとのぞいてみると、私も思わず笑ってしまいました。花の写真を印刷しあり、その花の名前を3つから選ぶというクイズですが、音の響きが似ているような言葉かもしれませんが、よくこういう言葉を思いついたと、ある意味感心しました。「トレニア」を選ぶ問題で、「Aトレビアン Bトレニア Cトレーニング」と書いてあるものをみたときは、吹き出してしまいました。

みんなを楽しませようと考えてくれた企画でしょう。月曜日の学校の廊下に、子どもたちの笑い声が響いていました。

11月28日~12月2日

12月2日(金) 子どもたちとの会話から・・・・

本校の子どもたちは大変素直で、色々なことを話しに来てくれます。家族とお出かけしたことや前日に食べておいしかったもの、面白いテレビを見たこと等など、聞いていてほのぼのとする内容ばかりです。今朝は、一人の子が近付いてきて、「校長先生、今日は外食です。」と教えてくれました。「いいですね。何を食べに行くのかな?」と尋ねると、「それは分かりません。」とうれしそうに話していました。また、「校長先生、今日の夕ご飯はすき焼きです。」と伝えに来てくれました。「卵を溶いて、くぐらせて食べるとおいしいね。」と言うと、「うちは卵を使いません。」と教えてくれます。その後、すき焼きに何を入れるかといった会話に発展していきました。

風が強く、寒い日が続きますが、子どもたちとお話をしていると、心が温かくなってきます。

12月1日(木) 本格的な冬の到来?

「寒い!」と、思わず声が漏れてしまう朝でした。登校してくる子どもたちの服装も、一気に冬モードになりました。しかし、正門近くに来ると、元気に「おはようございます」とあいさつをしてくれる本校の子どもたちです。

日中も寒い一日となりましたが、昼休みは運動場で元気いっぱい外遊びを楽しむ子どもたちの姿が見られました。追いかけっこやブランコ、サッカー、ドッチボール、一輪車など、寒さを吹き飛ばすように走り回っていました。その後は掃除、午後の授業となりますが、汗をかいた子どもたちの体が急に冷えて、風邪を引かないかと心配になりました。そのようなことを考えながら校舎を回っている時、ふと保健室前の掲示が目にとまりました。

冬休みまで20日を切りました。2学期も残り少なくなりましたが、全員元気で過ごしてほしいと思います。

11月29日(火) 5年生理科「もののとけ方」

理科室から楽しそうな声が聞こえたので行ってみると、5年生が理科の実験を行っていました。単元「物のとけ方」で、ミョウバンの結晶づくりに取り組んでいました。この実験の様子を見ながら、理科の授業を行っていた頃のことを思い出しました。理科専科として3~6年生までの授業を行っていた時があったのですが、このミョウバンの結晶には苦労しました。まず種となる結晶を取り出した後、糸や針金の先にその種結晶を付け、濃度の濃いミョウバンの水溶液に入れて冷やすと、種の回りにさらにミョウバンが付着し、大きな結晶ができるという実験です。しかし、何度やっても糸や針金から種結晶が落ちて、大きな結晶ができず、子どもたちをがっかりさせたことがありました。

子どもたちが笑顔で、「校長先生、結晶ができました。」と見せてくれました。こういう子どもたちの笑顔や驚く表情を求めて授業づくりをしていた頃を懐かしく思い返しました。

11月28日(月) 1、2年教室が明るく、暖かくなりました

本校は、校地に大きな樹木がたくさんあり、緑豊かな学校です。しかし、大きく育ちすぎていて、教室に差し込む光を遮っていました。また、校地から飛び出し、落ち葉が地域の方々にもご迷惑をかけていました。この度、教育委員会の支援を受け、大きな木を中心に枝の伐採及び選定を行っていただきました。中庭の大きな木を整備していただいたおかげで、1、2年生教室が明るく、大変暖かくなりました。昨年度までは、寒い季節になると、子どもたちが日の当たるところを探して本読みやお絵描きをしていました。整備していただいてからは、「校長先生、今日は暑いです。」と言う子もいます。

また、正門近くの桜の木やももの木も整備していただきました。毎日、一輪車2~3杯分の落ち葉を子どもたちと集めていましたが、これからは別の場所の掃除ができそうです。いつも私を手伝ってくれている「ホーキーズ」の子どもたちも、「明日は、銀杏の木の葉っぱを集めます。」と言っていました。朝のボランティア活動が、さらに活発になりそうです。

11月24日~25日

11月25日(金) 「ホーキーズ」大活躍!

「校長先生が修学旅行でいなかった間も、いつも校長先生が朝からきれいに掃いてくださっている場所をホーキーズのみんながきれいにしていましたよ。」と、事務の先生が教えてくれました。昨日の朝から落ち葉はきをしようと正門付近に行くと、確かにきれいになっていました。その報告を聞いて、本当にうれしくなりました。

主体的に自分たちの学び舎の美しい環境を守ろうと取り組む子どもたちが育っていることは、何にも代えがたい喜びです。本校の子どもたちに、心から「ありがとう」を伝えたいと思います。

11月24日(木) ふるさとの素晴らしさを感じる学習

2年生の生活科でふるさと坂瀬川の探検を行っています。本日は、家族で農業を行われ、健康食材として知られているいちじく、オリーブ、ブルーベリー、ハーブなどを育て、加工して商品化されている「ミナクルファーム」を見学させてもらいました。私も子どもたちを一緒に農園の見学させてもらいました。苓北町の温暖な気候を利用し、日当たりのよい斜面を切り拓きながら、色々なものを丹精込めて作られていることが分かりました。子どもたちは、「しいたけがあります。」「みかんだ。」「これがブルーベリーの木なの?」と歓声を上げながら説明を聞き、そしてタブレットで写真を撮っていました。温暖な地域でも育つブルーベリーの木があることを、私も初めて知りました。笑顔で説明してくださるミナクルファームの方の温かさに触れ、本校の子どもたちは、本当に素晴らしいふるさとで育っていることを実感しました。

11月14日~11月18日

11月18日(金) 保育所のお友達からの贈り物

苓北町では、保小中連携の取組として、他の学校、保育園の児童・生徒と本の紹介を通して読書に親しむとともに、交流を深めることを目的とした「読書ゆうびん」が行われています。本校の1年生も、近隣の保育所のお友達に向けて、おすすめの本を選んで紹介しています。保育所からも、園の子どもたちが大好きな本の紹介が届き、職員室横に掲示しています。本年度は、しろくまのお母さんがホットケーキを作る過程を描いた本が紹介されました。合わせて、園の子どもたちが紙粘土で作ったホットケーキも届いています。どのホットケーキもよくできていて、すばらしいと感じました。一生懸命作ったホットケーキを見ていると、何だか温かい気持ちになります。

11月16日(水) 修学旅行の準備が着々と進んでいます

次週、町内の都呂々小学校と連合で修学旅行に出かけます。新型コロナウイルス感染症の第8波が懸念されていますが、修学旅行に向けて対策を十分に行っています。修学旅行で平和集会を計画しています。平和への誓いを込めて、子どもたちが千羽鶴を作っています。家族の協力も得ながら、一人100羽折っていて、色ごとに箱に入れてあります。こういう光景を見ると、私が6年生を担任していた当時のことを思い出します。1000羽を越えたということで、いよいよ鶴をつなげる作業が行われていました。

修学旅行に向けての事前学習もしっかり行われていて、一人一人が目標をもって調べ学習を進めています。修学旅行の準備も、着々と進んでいることを感じました。

11月15日(火) 休日の楽しい思い出がいっぱい!

本日は、1年生の家庭学習を見せてもらう日でした。1年生の家庭学習の中で、一人一人の日記を見せてもらいました。読んでみると、子どもたちの休日の楽しい思い出がたくさん綴られていました。「家族と散髪に行って、さっぱりしたこと」「弟の誕生日で、プレゼントをあげたこと」「産業文化祭に行って、すのこを作ったこと」「家族で久しぶりに旅行をしたこと」「スイミングに行って、練習をがんばったこと」等など、読んでいる私の方が温かい気持ちになりましたし、元気をもらった気分になりました。

さらに感心したのは、1年生の子どもたちが、しっかりとした文字で書いていたことでした。元気いっぱいの1年生ですが、「学びに向かう力」も確実に成長してきていることを感じました。

11月7日~11月11日

11月11日(金) 読書の秋

リモートで児童集会が行われ、「わくわく図書委員会」から、本への興味を高めてもらうための発表が行われました。低・中・高学年ごとにおすすめの本を選び、どのようなところが面白いのかを紹介してくれました。教室を見て回ると、「知ってる。読んだことがある。」や「おもしろそう。」といった声が聞こえてきました。

委員会から「人気の本ランキング」が発表されると、「やっぱり!」「あのシリーズ、大好き!」といった歓声が上がっていました。低学年では、「ざんねんないきもの」シリーズが人気のようです。高学年では、歴史の読み物や「悩み部」シリーズが人気でした。

夜も長くなり、読書にはぴったりの季節です。明日から休日ですが、家庭で読書に親しむ時間を作ってみらることをお勧めします。

11月10日(木) 「親の学び」」講座

本日、次年度入学予定の子どもたちを対象に就学時健康診断を行いました。子どもたちが様々な検査をしている間、保護者の方々に入学に当たっての準備等について、各担当から説明しました。また、子育てに関する悩みを保護者間で共有できるよう、「親の学び」講座を行いました。

本校教頭が進行しましたが、自己紹介やアイスブレイクを取り入れ、大変和やかな雰囲気で講座が進みました。「さいころトーク」では、家庭での子育ての様子なども話題になり、大変盛り上がっていました。

私も経験者ですが、子どもを育てるに当たっては、色々な悩みが出てくるものです。保護者の方々と子育ての悩みを語り合う時間は、とても有意義だと感じています。今後も、このような時間を作っていければと考えています。

11月8日(火) 花いっぱいの美しい学校に向けて

朝から正門のところで子どもたちの様子を見ていると、ほとんどの子がブレザーを着て登校するようになりました。朝晩は、ずいぶん寒くなりました。最近まで学校を彩っていた温かい時期に咲く花々も終わりを迎え、少し寂しく感じていました。しかし、来年の春に学校を華やかに飾る花々の準備が着々と進んでいます。

本校では、種から花を育てています。小さな芽をポットに仮植し、大きくなったら鉢やプランター、花壇に子どもたちの手で定植します。現在、たくさんのポットに花の苗が育っています。ここに至るまでには、本校の事務や主事の先生が中心となって、子どもたちでは調整が難しい日当たりから水かけの加減まで考え、熱心にお世話をしてくださっています。本当に頭が下がります。

この花の苗たちが、そろそろ定植の時期を迎えます。これから寒い冬がやってくるのですが、花の苗を見ていると、来年の春が待ち遠しくてたまりません。

11月7日(月) 3・4年生の期待に応えて

毎日、子どもたちが給食をおいしく食べている様子を見るために、全学年を回っています。ある出来事をきっかけに、3・4年生で誕生日を迎えた子がいる日は、私が廊下から「Happy birthday to you」を歌いながら入ってくることになっています。担任も子どもたちもそのことを期待しているようで、「校長先生、今日は○○さんの誕生日ですよ。」と、わざわざ教えに来てくれます。子どもたちの期待を裏切ることはできませんから、そのリクエストに応えて、本日も歌いながら教室に姿を現したところ、みんなで大喜びして迎えてくれました。誕生日を迎えた子も、満面の笑顔を見せ、うれしそうにしています。

担任の先生から、「校長先生、11月に誕生日を迎える子は一人なんですが、来月は4人います。頑張ってください。」と笑いながら話してくれました。3・4年生の子どもたちの期待に応えて、来月も頑張りたいと思います。

10月31日~11月4日

11月4日(金) 「これ、何歳でしょう?」

2年生の教室に行くと、図工「くしゃくしゃぎゅ」で作った作品が並べてありました。どの作品も工夫してあり、楽しい作品ばかりです。「校長先生、私のはどれでしょう?」と聞いてきました。作品にまだ名前が書いてないので、分かりませんでした。「どれかな?」と尋ねると、すぐに「これでーす。」と教えてくれます。そういうやりとりが、次々と続きます。子どもたちは、自分の作った傑作を披露したかったのでしょう。

そんな中、「校長先生、これ何歳でしょう?」と聞いてきました。「えー!歳があるの?」と聞くと、「6歳です。」と教えてくれました。作品に年齢をつけるとは、子どもたちの想像力に脱帽です。

11月2日(水) 学力向上研究推進校 研究発表会

本校は、本年度苓北町教育委員会から「学力向上研究推進校」の指定を受け、「『分かった、できた、もっとやってみよう』自ら学び、ともに学ぶ坂っ子の育成~読む力を高めるための、国語科における学習活動の工夫を通して」という研究テーマのもと、教科研究に取り組んできました。その研究成果を示す研究発表会を実施しました。本校では、「研究の成果を子どもたちの姿で表現しよう」を合い言葉に、多くの方々から助言を受けながら実践的研究を積み重ねてきました。

発表会には、町内だけでなく、他の市町からもたくさんの先生方に参加していただき、本校の子どもたちが生き生きと「学びに向かう」姿を見ていただきました。全校児童52人の小規模な学校ではありますが、子どもたち、職員、保護者や地域の方々が力を協わせて本研究発表会を作り上げることができたと感じています。

本校職員は、この研究発表会がゴールではなく、新たな研究のスタートと捉えています。参加していただいた先生方の貴重な意見を大切にし、これからも本校の教育活動を充実させていきたいと思います。

11月1日(火) 中庭の池の枯れ葉が・・・・

本校の中庭には、中央に大きな池の跡があります。学校ビオトープが盛んに作られていた時期がありましたが、その名残ではないかと思います。しかし、水の循環や排水もできなくなっています。雨水がたまり、しかも落ち葉が大量に落ちるため、水が少なくなったタイミングを見計らって、定期的に掃除をしています。

昨日、中庭の整備をした際に、池の中の落ち葉を上げて、外に集めていました。放課後に中庭に行ってみると、集めていたはずの落ち葉が見当たりません。職員室に戻って先生方に尋ねると、「2年生の○○さんが集めて捨てていましたよ。集まっている落ち葉を見て、自分が捨てるって言ってました。」と教えてくれました。その言葉に、大変驚くとともに、そのことに気付いてあげられなかったことを反省しました。

本校の子どもたちに育てたい資質・能力に「考動力」がありますが、坂小の子どもたちの中に、しっかりとその力が身に付いてきていることを感じます。

10月31日(月) 「ありがとうございます」の一言に感動!

苓北町教育委員会のお取り計らいにより、本校中庭の樹木の剪定を行っていただきました。中庭を作ってくださった方々が、将来の坂小の子どもたちのために、様々な樹木を植えていただいていました。しかし、年々その樹木も大きく育ち、その枝葉によって教室に光が届かなくなっていました。木の枝を切っていただいたおかげで、温かい光が教室に届くようになり、子どもたちが喜んでいました。

中庭の落ち葉はきや草取りをしていると、ちょうど高学年の子どもたちが下校する時間になりました。中庭で作業している私に気づき、「さようなら」と大きな声で挨拶してくれました。「さようなら」と返すと、「ありがとうございます」と返してくれました。自分たちの学校をきれいにしてくれていると、子どもたちなりに感じて発した言葉だったのでしょう。「ありがとうございます」の一言があまりにも自然で、その場を通る子どもたちが口々に伝えてくれている姿を見て、本当に感動しました。「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校」の『か』・・・かんしゃの心(気持ち)を表す学校を目指してきましたが、その気持ちが徐々に子どもたちに根付き、成長していることが感じられ、心からうれしさが込み上げてきた瞬間でした。

10月24日~10月28日

10月27日(木) ふるさと苓北のよさを見つめて

本日、苓北町内の小学5年生連合の「ふるさと(苓北)探訪教室」が行われました。例年、5年生を対象とした集団宿泊教室を連合で行っていたのですが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、過去2年間は、宿泊を伴う学習を見合わせてきました。本年度の実施についても、担当校を中心に協議されてきました。この学習の本来の意義を見つめ直した結果、本年度は、ふるさと苓北の自然や文化などに関心を高めるとともに、歴史的な価値や魅力を考える機会にすることとなりました。その中で、町内5年生の仲間との友情を深め、親睦を図る取組が計画されました。

ふるさと(苓北)探訪教室では、①ふるさとクルージング ②富岡上散策 ③ニュースポーツ体験が行われました。ふるさとクルージングは、自分たちの住む苓北を海側から眺めることで、自然の豊かさやそこに住む人たちの暮らしについて学ぶ学習となりました。富岡上散策では、苓北町の歴史に触れ、町がどのように発展してきたかを学ぶ機会となりました。ニュースポーツ体験では、他校の仲間と力を合わせて目標をクリアしていく楽しさを味わいました。

どの学習も大変意義が深く、子どもたちにとっては貴重な体験となりました。この探訪教室での学びを通して、充実した一日を過ごすとともに、ふるさと苓北を愛する心が醸成されたことと思います。

10月26日(水) 宮沢賢治の生き方・考え方

6年生の国語で「作品の世界をとらえ、自分の考えを書こう」という単元で、宮沢賢治の「やまなし」を教材に学習します。「やまなし」を読み深める前に、「イーハトーブの夢」を読み、宮沢賢治の言葉や行動、生き方について考える学習が行われました。

「イーハトーブの夢」は長文ですが、6年生の子どもたちは、賢治の生き方や考え方が分かる部分に事前にサイドラインを引いていました。本日は、個人で叙述から考えた部分をグループで出し合い、整理する時間でした。

難しい学習活動ではありましたが、子どもたちは本文の言葉に着目し、表にまとめていきました。その後、話し合ったことを基に、宮沢賢治がどういう人生を歩んだのか個人でまとめましたが、一人一人が異なった意見を書いていて、さらに学びが深まりました。

宮沢賢治の生き方や考え方について考えた後に「やまなし」を読むことで、物語の世界観も大きく変わってくることでしょう。

10月25日(火) 1年生活科「あきとなかよし」

1年生の生活科「あきとなかよし」で、近くの大師山まで出かけて秋を探す学習を行うと聞いていましたので、学習の様子を見に行きました。大師山公園に着くと、1年生の子どもたちが色づいた落ち葉やどんぐりを一生懸命探していました。私の姿を見かけると、自分で見つけたものをビニール袋から出して見せてくれました。「葉っぱがきれいです。」「葉っぱがつるつるしてますよ。」「小さなどんぐりを見つけたから、校長先生にあげます。」等など、自分たちが見つけた秋を教えてくれました。

担任の先生に導かれ、公園奥の山道に入って行くことになりました。「大きいどんぐりがあった。」「このどんぐりは、帽子をかぶっているみたい。」と話ながら、落ち葉の下から一生懸命どんぐりを探していました。ビニール袋の中に、たくさんの秋を見つけて持って帰りました。

少々肌寒かったのですが、空を見上げると気持ちのよい秋晴れが広がっていました。一人の男の子と「海がきれいだね。」と話しました。ふと見ると、何とサクラの花が咲いていました。子どもたちも驚いていました。

10月24日(月) 互いの伝統文化を交流し合うために

4年生の国語で、「伝統工芸のよさを伝えよう」という学習活動があります。教材の説明的文章を使いながら、例を用いて理由を詳しく説明するよさを学び、その伝え方を参考にして、一人一人が日本の伝統文化を紹介する文章を書くという学習です。日本の伝統文化を伝える相手として、校区の中学校に勤務されている英語指導コーディネーターの先生を考えています。本日は、その先生を小学校にお迎えし、母国の文化について教えていただく学習が計画されました。10月末ということもあり、担任と英語で会話しながらハロウィンについて説明されました。

3年生と4年生は複式学級ですので、3年生も一緒に学習に参加しました。先週のうちにどんな学習を行うか話してあったようで、子どもたちもそれぞれハロウィンを考えた衣装やお面などを用意していたようです。英語指導コーディネーターの先生とゲームをしながら楽しんだ後、これから勉強することを生かして、今度は日本の伝統文化について紹介することを約束しました。4年生の子どもたちが、どんな伝統文化を、どのような文章で紹介してくれるのか、今から楽しみです。

10月17日~10月21日

10月21日(金) これからの工場見学の姿?

5年生の社会科「未来をつくり出す工業生産」という単元の中で、自動車の生産のひみつを調べる学習があります。以前は、県内の工場等を実際に見学する学習を行うことが多かったように思います。本日は、自動車工場と教室をオンラインでつなぎ、工場内の様子を見せてもらったり、子どもたちの質問に答えてもらったりする授業が行われました。

社会科見学というと、一日がかりでバスに乗って出かけていき、色々な場所をめぐったということを覚えています。私は山間部の小学校に通っていたので、車酔いをしながら見学場所を巡っていました。しかし、本日のライブでの見学に参加しながら、子どもたちの学習の様相も、通信技術の向上により、大きく変わっていくことを改めて実感しました。

10月20日(木) 「ふるさとに学ぶ」地域交流活動

本日、地域の方々を多数お迎えし、地域交流活動を行いました。この地域交流活動は、地域の方との交流を通して,地域の方々との親睦を図るとともに,地域のよさを味わわせることを目的に、例年実施しています。校区には、すばらしい特技をもっておられる方がたくさんいらっしゃいます。交流を通してそれらの技を学びながら、ふるさとのよさを感じてほしいと思っています。また、地域の方々とふれあう中で、本校の子どもたちに育てたい資質・能力である「かかわり合う力」を高めてほしいと考え、本年度も実施しました。

1、2年生は「昔遊び」、3、4年生は「真向法」、5年生は「絵手紙」、6年生は「四半的」を教えてもらいながら、楽しい時間を過ごすことができました。「昔遊び」では、地域の方が竹とんぼやどんぐりごま等、たくさんの遊び道具を用意していただいいました。また、お手玉や輪投げなどもあり、それぞれのコーナーを少人数出回りながら、しっかり楽しんでいました。「絵手紙」では、画材となる季節の物をたくさん用意していただき、書き方を熱心に教えてもらっていました。「真向法」は、身体をやわらかくして心と身体の健康を保つ体操ですが、自分の体が柔らかくなることを体感し、驚きの声が上がっていました。「四半的」は、弓を引く姿勢や弓矢の持ち方を一つ一つていねいに教えていただき、子どもたちが真剣に取り組んでいる様子が伝わってきました。

交流終了後に参加していただいた地域の方が、「とても楽しかった。元気をもらいました。」との感想をいただきました。子どもたちも地域の方も、互いに元気の出る取組になりました。

10月19日(水) 「校長先生、いもが取れません!」

1、2年生が生活科の学習で芋掘りをすると聞き、様子を見に行きました。本年度も地域の方々の協力を得て、学習園でからいもを育てていました。朝から水かけに行ったり草取りをしたりして育てていましたが、残念ながらうまく育ちませんでした。その様子を見られた「すくすく芽生えの会」支援ボランティアの方が、ご自身の畑で育てられていたからいもを、子どもたちに掘らせることを提案してくださいました。本当に有り難いお話しで、お言葉に甘えて芋掘りをさせていただきました。

子どもたちは、朝から汚れてもよい服に着替え、張り切って畑に向かいました。移植ごてで土を掘ると、からいもの上の部分が見えてきました。引き抜こうとしますが、なかなか抜けないようです。「校長先生、助けてください。いもが取れません。」と応援を求めてきます。一緒に掘っていくと、大きなからいもが見えてきました。辛いもを自分の手で抜いたときは、本当にうれしそうでした。「校長先生、見てください。」と、子どもたちが自分の取ったからいもを次々に見せてくれます。

地域の方の畑でしたが、大収穫でした。取ったからいもを、用意していたビニール袋に入れながら、みんな満足そうな笑顔をしていました。

10月18日(火) 子どもたちにとって充実した授業となるために

現在、本校では11月2日(水)に実施する研究発表会に向けて、公開する学年の授業検討会が連日行われています。模擬授業形式で授業者から提案が行われた後、児童役で参加していた職員が次々と感想や意見を述べていきます。「その指示は、子どもたちには分かりにくいんじゃないかな。」「こういう伝え方だったらどうだろう。」「授業が終わった後、子どもたちは何が分かったと言えるのかな。」など、一つの授業を作るに当たり、様々な意見が飛び交っています。その光景を見ながら、このような時間は、教師にとってとても貴い時間だと感じます。

子どもたちが笑顔で学習に臨みながら、「わかった」「できた」「もっとやってみよう」と達成感や充実感をもてるような授業づくりを模索していくことは、教師の本分であると考えます。坂小の子どもたちのためにと熱い議論を行っている先生方の姿を見ながら、一つの目標に向けて団結する大切さを改めて感じる場面です。

10月17日(月) 手作りの教材に子どもたちも興味津々

10月は、目を大切にする月間として、学年に応じて学級活動等で学習を行っています。指導に当たっては、本校の養護教諭も参加し、手作りの教材を提示しながら、子どもたちに考えさせる取組が進められています。ネズミくんの本の読み方やテレビの見方、食べ物の取り方などを順番に提示していくと、低学年の子どもたちは興味津々といった感じで見ていました。また、場面ごとに気付いたことをどんどんつぶやいています。その光景を見ながら、微笑ましく感じるとともに、ついつい私もそのお話の中に引き込まれていきました。

本校の保健室前にも、子どもたちの興味を引くような掲示があり、立ち止まって見ている子を見かけます。この取組や掲示を通して、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」の『わ』・・・「わたしを大切にする」気持ちを高めていってほしいと思います。

10月11日~10月14日

10月13日(木) 「くまもとのこころ」授業参観

本県には、郷土の先人の伝記や逸話などから人間の生き方や考え方を共感をもって学び取ったり、伝統や文化の継承などから郷土に対する愛着を深めたりすることができる道徳教育用郷土資料「くまもとのこころ」が作成されています。本日は、その「くまもとのこころ」の教材を使った道徳科の学習を全学年で実施し、保護者の方々に見ていただきました。

1年生「光るえんがわ」(北里柴三郎)、2年生「おかあさんのプレゼント」(江上トミ)、3・4年生「電灯記念ひ」(記念碑)、5年生「今、君の瞳はかがやいているか」(谷口巳三郎)、6年生「大関 栃光」(栃光正之)の教材を使い、自己の生き方についての考えを深めるための学習を計画しました。

それぞれの学年で、子どもたちの実態を考え、工夫した授業が行われていました。中心発問で子どもたちが考えた意見に対して、担任がインタビュー形式で揺さぶりをかけながら、さらに意見を深める授業も行われていました。

「くまもとのこころ」には、すばらしい伝記や逸話が掲載されていて、数年前までテレビでも放送されていました。授業での活用だけでなく、保護者や地域の方々へも、教材の素晴らしさを発信できるような取組を考えていきたいと思います。

10月12日(水) ベースボール型ゲーム

5時間目に、運動場から子どもたちの楽しそうな声が聞こえていました。6年生の体育で、ベースボール型ゲームの授業が行われていました。先日、朝から正門付近の落ち葉を掃いていると、昨年度の6年生の保護者の方から声をかけられました。話の流れの中で、子どもたちの遊びの中で、野球をする姿を見なくなったという話題になりました。私たちの小学生時代は、今のようにゲーム等はありませんでしたから、明けても暮れてもボールを投げたり打ったりしていた記憶があります。人数が揃わなくても、それなりに工夫しながら野球のようなゲームを楽しんでいました。

体力テスト等の結果を見ても、遠投の力や瞬発力などが課題として出てきますが、本日授業で行われていたようなベースボール型ゲームを通して、チームで競技する面白さ覚え、友達と休日に遊ぶメニューに加えてくれたらと感じました。

10月11日(火) 子どもたちの遊びも様々・・・・

昼休みに、「校長先生、一輪車の空気を入れてください。」と5年生の子どもたちに頼まれました。一輪車置き場が校長室の横にあることから、私が本校に赴任した頃から子どもたちがよく頼みに来ていました。今日は、久しぶりに頼まれ、張り切って3台ほど空気入れを頑張ったところです。

昼休みに外遊びをする子どもたちを見ていると、一輪車が流行ったりむしとりが流行ったりと、その時々で内容が違います。最近は、地域の方が作ってくださった「竹ぽっくり」が大人気で、交代しながら遊ぶ子がたくさんいます。本日一輪車に空気を入れたので、しばらくは一輪車に挑戦する子が増えてくることでしょう。

外遊びには、絶好の季節となりました。思いっきり外を走り回って、この季節を楽しんでほしいと思います。

連絡

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕