校長室から

3月1日~3月5日

3月5日(金) お別れ遠足

本日、お別れ遠足を行いました。昨夜は雨が降り、実施できるかどうか心配しましたが、低学年がてるてる坊主を作ってくれたおかげでしょうか、朝から天気が回復しました。本年度最初で最後の遠足を、子供たちも心待ちにしていたようです。

校内でお別れ会、縦割り班によるオリエンテーションを、新型コロナウイルス感染症防止対策を十分行った上で行いました。各学年から6年生へ感謝の気持ち伝える出し物が披露されました。6年生からも、感謝の気持ちを込めて言葉やダンスを表現しました。子供たちの笑顔溢れる、心に残るお別れ会になりました。

その後、坂瀬川グラウンドに向かい、縦割り班でお弁当を食べました。また、広いグラウンドを走り回りながら遊ぶ子供たちの姿を見ながら、この学校行事のもつ意義深さを改めて感じました。

3月4日(木) 6年生のみなさん、ご苦労様でした!

委員会活動の引き継ぎが行われ、新しい委員会のメンバーが顔を合わせました。これまで1年間、6年生が委員会活動を引っ張り、坂瀬川小の伝統を守ってきてくれました。6年生のみなさん、ご苦労様でした。そして、ありがとうございました。卒業までの残された時間で、新しいメンバーに仕事を教えていってください。

これからは6年生のがんばってきたことを5年生が引き継ぎ、委員会のメンバーを引っ張っていってくれることと思います。自分たちのアイディアを生かして、新たな伝統を作ってくれることを期待しています。

3月3日(水) すてきなところをつたえよう

2年生の国語で「すてきなところをつたえよう」という学習があります。学級の友だちのすてきなところを見つけて、それをお手紙に書いて伝えるという学習です。本日の授業を見ていると、友だちからもらった手紙の内容に対して、うれしかった気持ちを返す発表が行われていました。「笑顔であいさつをしてくれてうれしいと書いてあったので、これからもあいさつをがんばっていきたいです。」「苦手な給食も最後までがんばって食べていてすごいと書いてあったから、これからも残さず食べていきたいです。」など、少し照れながらも、ありがとうの気持ちをしっかり伝え合っている姿に感動しました。

友だちのよさを認め合う、すてきな学級集団に育ってくれていることをうれしく感じた時間でした。

3月1日(月) 「大根がとれました!」

1・2年生は、生活科の学習で学校園にジャガイモやエンドウ豆、大根などを育てています。学校園は、地域の方にご協力いただき、耕していただいています。また、植え方なども丁寧に教えていただきました。子供たちは水やりをしたり、草取りをしたりしながら世話をし、収穫する日を楽しみに待っていました。

「校長先生、大根がとれました。食べてください。」と、職員室に持ってきてくれました。また、下校する時は、自分たちで収穫した大根を新聞紙にくるんで、大事そうに持って帰る姿が印象的でした。

2月22日~2月26日

2月26日(金) 毛筆指導、お世話になりました

これまで「校長室から」や「学校生活」でも毛筆指導の馬場先生にお世話になっていることを紹介してきましたが、本日が本年度最後の毛筆指導となりました。毎月2日間、子供たちに指導していただいていましたが、お話を聞きながら、私もたくさんのことを学ばせていただきました。毛筆の指導を通して、「あいさつ」や「返事」の大切さ、感謝の心を大切にしていくこと等を子供たちに伝えていただきました。

次年度も成長した子供たちの姿を見ていただけるよう、私たち職員もがんばっていきたいと思います。1年間、お世話になりました。

2月25日(木) リモートでの児童総会

2校時に児童総会が行われました。今回も新型コロナウイルス感染症防止対策として、Zoomで各教室をつないだリモート集会の形を取りました。坂瀬川サミットとはじめ、これまでこの形式で意見交流を続けてきましたので、子供たちもすっかり慣れてきたようです。

学級目標に対する反省では、子供たちに育てたい資質・能力である「学びに向かう力」「考動力」「認め合う力」に基づいた発表がありました。子供たちがこの資質・能力をしっかりと意識しながら学校生活を送ってくれていたことをうれしく感じました。

また、委員会からの発表に対して、「みんなが楽しめるような取組を考えてくれて、ありがとうございました。」「みんなが過ごしやすいようせいりしてくれてうれしかったです。」といった、それぞれの委員会の常時活動について感謝する意見がたくさん返ってきました。高学年の子供たちは、1年間の活動に充実感や達成感を味わうことができたようです。

全校児童が一堂に集まることはできませんでしたが、大変心温まる児童総会となりました。

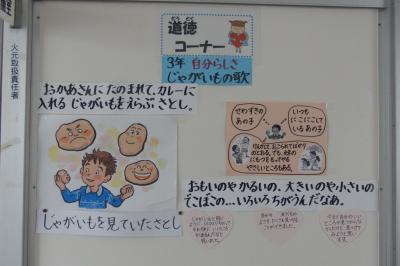

2月24日(水) 道徳コーナー

本校では、道徳科の授業で使った挿絵や子供たちの意見等を掲示する「道徳コーナー」を設置しています。他学年の道徳科の学習の様子を見ることで、自分たちの生活や考え方を見つめる場となればと考えています。現在は月ごとに学年を変えながら学習のあしあとを掲示していますが、今後「熊本の心」で紹介された熊本の偉人や出来事なども合わせて掲示しながら、子供たちの豊かな心の育成をさらに進めていきたいと思います。

2月15日~2月19日

2月19日(金) 秘密基地

本日は、3年生のクラブ見学を行いました。4年生以上の児童が参加するクラブ活動は、表現クラブ、家庭科クラブ、図工クラブ、スポーツクラブ、野外活動クラブの5つあります。次年度から参加する3年生の子供たちは、それぞれの活動を興味深く見学していました。

ホールが賑やかだったので覗いてみると、野外活動クラブが秘密基地を作っていました。その様子を見て、私も小学校時代に秘密基地を作っていたことを思い出し、懐かしく感じました。自分たちで作った秘密基地の中は、言えとは違って特別な気がして、とてもワクワクしたものです。子供たちもきっと、同じ気持ちで過ごしていたのではないかと思います。

2月18日(木) 寒い朝に心温まる取組

本日は、雪が吹き付ける寒い朝でした。朝から正門で子供たちを待っていると、「校長先生、雪が耳に入りました。」と言ってくる子もいました。

そんな寒い朝でしたが、学級では読み聞かせが行われました。たんぽぽホールの方にも来ていただき、4年生に絵本の読み聞かせをしていただきました。子供たちの様子を見るために各教室を周りましたが、ついつい物語の世界に引き込まれ、何となく心が温かくなることを感じました。この気持ちは、子供たちも同じではないでしょうか。

2月17日(水) がんばる1年生!

本日は、坂瀬川小初めての取組となる「坂瀬川サミット」を行いました。坂瀬川サミットの意義や内容については、「学校からのたより」の№13で紹介しています。子供たちの発表(動画)を学校運営協議会委員や地域学校協働活動推進員の方々に来校いただき、視聴していただくよう計画していました。

お客さんが学校に来られるということで、朝から1年生が張り切って玄関を掃除してくれました。玄関をほうきで掃くだけでなく、玄関マットの汚れをガムテープで一生懸命取ってくれました。

このように1年生も、朝からボランティア活動をがんばってくれています。「大好きな学校のために」という気持ちから考動(こうどう)してくれる姿に、子供たちの成長を感じました。

なお、坂瀬川サミットの様子については、後日「学校生活」に掲載します。

2月15日(月) 危険予測訓練

2校時と3校時の間の業間を使い、全学年で「危険予測訓練」を行いました。子供たちの将来を見据えた安全教育を考えたとき、周りにいる大人の見守りや支援も重要ですが、子供自身がいかに自分自身を守ることが出来るようになるかという考え方が大切になってくると思います。危険に対する子供自身の意識や技能を高めること、つまり危険予知能力や危険回避能力を高めていくことが必要であることから、このような訓練を計画しました。

本年度初めての試みですが、本日は動画等を使いながら、歩行中や自転車に乗るときに潜む危険を自分たちで考えるトレーニングを行いました。私自身も小さい頃、つい遊びに夢中になって怪我をしてしまった、怪我をさせてしまったという経験があります。そのたびに、「もっと考えて行動すればよかった」と反省していました。

自分の命を守るためにも、どんな時も自分自身で考えながら行動する習慣をつけていきたいものです。

2月8日~2月12日

2月12日(金) 3学期人権集会

今週は、3学期の人権週間と設定し、各学年で各学年で様々な取組を行ってきました。本日は、人権集会を行いました。異学年で構成した縦割り班ごとに、一人一人が作った人権標語を紹介し、意見交流を行いました。他学年の児童の人権標語を聞きながら、「○○さんの標語を聞いて、自分がされて嫌なことを人にしてはいけないと感じました。」や「○○さんの標語が、胸に刺さりました。」といった意見が交わされていました。

人権教育は、本校の学校経営の基盤をして位置付けてきました。児童も職員も、自らの人権感覚を見つめ直し、磨き続けていかなければならないと、改めて感じました。

2月10日(水) 心温まる出来事

本校の子供たちの中に、考動力が高まってきていることは、これまでも様々な場面を取り上げながら紹介してきました。今朝も落ち葉をはきながら校舎の周りを歩いていると、2年生教室の中庭側にいる4年生の子供たち数名を見かけました。何をしているのか見てみると、新聞紙を濡らして窓ふきをしていました。理由を聞くと、自分たちで考えて窓を拭いていることを教えてくれました。

また、エアコンの室外機の冷たい風が吹き付ける中で草を取っていると、4年生の一人の男の子が室外機の前に立って風よけをしてくれているではありませんか。何て優しい子供たちなんだろうとうれしくなりました。寒い朝でしたが、子供たちの「考動(こうどう)」に心が温まりました。

2月9日(火) 給食に感謝する心

3年生の学級活動「きゅう食にかんしゃ」で、栄養教諭の先生に給食を作るときの工夫や給食センターの様子について話していただきました。子供たちは、給食センターで1日に600食の給食が作られていることや、その給食を8~9人で作られていることを知り、大変驚いていました。また、苓北町の子供たちが元気で学校生活を送れるように献立を考えられていることも教えていただきました。子供たちからは、「○○があまりすきではないけれど、体をきれいにしてくれることを知ったので、しっかり食べようと思います。」といった感想が出されていました。

暑い日も寒い日も、子供たちのために給食を考え、作っていただいている方々に感謝する心を忘れず、しっかり食べてほしいと思います。

2月8日(月) こんな時にどんな言葉をかけますか?

本校の保健室前に、「ほめ上手」や「はげまし上手」になるためのテクニックを学ぶ掲示が登場しました。「ほめテクBOX」か「はげましテクBOX」からカードを引いて、出てきた言葉はどんな時にかけられるとうれしいかを、6つの場面から選んでカードを貼るというものです。休み時間や昼休みになると、子供たちが集まってカードを貼っている様子を見かけます。どんな時に、相手に対してどんな言葉をかければよいかを考えることは、社会で人と人とが関わりながら生きていくために欠かせないスキルだと考えます。子供たちは、楽しみながら学んでいます。

2月1日~2月5日

2月5日(金) 熊本地震の教訓から学ぶ

5年生の道徳で「平成28年熊本地震関連教材『つなぐ~熊本の明日へ~』の教材を使った授業が行われました。平成28年熊本地震の発生から、まもなく5年が過ぎようとしています。発災当時の記憶は、今も私たちの心に深く記憶として残っています。この教材は、熊本地震で見られた姿や経験を未来の創り手である子供たちに末永くからり継ぐことを目的に、平成30年3月に作られました。

今日の授業では、教材「がんばれ熊本、がんばれ西原(防災無線)」を使い、これからの自分に何ができるかを考え、行動しようとする態度を育てることをねらいに行われました。子供たちは、「あいさつをする」「草取りをする」「ボランティアをする」など、自分たちにできることをしっかり考えていました。私もゲストティーチャーとして、発災当時の熊本市内の様子、支援に入った益城町の小学校で自分が心掛けたことや「何ができるか」を考えて行ったことについて話しました。

いかに時間が経過しようと、ふるさと熊本が経験した災害やその当時の想いや願いを、この教材を通じて語り継いでいければと思います。

【平成28年熊本地震関連教材「つなぐ~熊本の明日へ~」(熊本県教育委員会)表紙より】

2月4日(木) かわる道具とくらし

3年生の社会科で、「かわる道具とくらし」という学習を行います。地域の人々の生活について、 古い道具を観察したり、使い方を聞いたりしながら、人々の生活の変化や人々の願いを考えたりします。私も経験があるのですが、昔の道具を見つけるのが大変な場合があります。地域学校協働活動推進員に担任が相談しあっところ、自宅や地域に残っていたものを集めて持ってきていただきました。本当に有り難いことです。子供たちの学習も、より深まっていくことと思います。

2月3日(水) 学びに向かう6年生

本日、6年生で算数の研究授業を行いました。単元は「図を使って考えよう(割合を使って)」で、全体を1として、部分と部分の割合の和を考えて問題を解決するという時間でした。子供たちに提示された課題は、「水そういっぱいに水を入れるのに、Aの蛇口を使うと10分、Bの蛇口を使うと15分かかります。両方を一緒に使うと、何分でいっぱいになりますか。」です。一度は目にしたことがある問題ではないでしょうか。これまでの学習経験を使いながら、答えを導き出すために一生懸命考え、自分なりの解決方法をまとめていました。私は、この難問と向き合う子供たちの表情を見ていたのですが、一人一人がしっかりと学びに向かっていることが伝わってきました。

2月2日(火) かわいい鬼たちが登場!

今年は2月2日が節分で、明日は暦の上で「立春」です。日中はずいぶん暖かくなり、昼休みの運動場は、子供たちの楽しそうな声が響いています。節分と言えば「豆まき」が有名ですが、邪気祓いという意味があるようです。豆をまいてコロナ終息を願いたいものです。

校内を回っていると、かわいい鬼たちがこちらを見て手招きしています。近寄ってみると、自分で退治したいものをお面に書いた1年生でした。

5年生は、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、鬼に扮した担任に豆を投げていました。その他の学年でも、趣向を凝らした取組が行われていました。

2月1日(月) 4年の社会科を参観して

2時間目に4年生の社会科の参観授業が行われました。単元「わたしの県のまちづくり」の自然環境を保護・活用した地域として、天草の崎津を取り上げた学習が行われました。海上にせり出した「カケ」と言う足場が作られていますが、『なぜ、崎津には「カケ」があるのだろう』という学習課題に対して、4枚の写真資料を活用しながら、漁とのつながりや地形的な課題を克服することを考えて作られていったことを突き止めていきました。

また、家と家の間にあり、表通りから海岸へ抜けられる細路地の「トウヤ」にも触れ、崎津に住む方々の自然を生かした暮らし方の工夫を学びました。参観した私の方が、改めて天草の素晴らしさを教えられました。

連絡

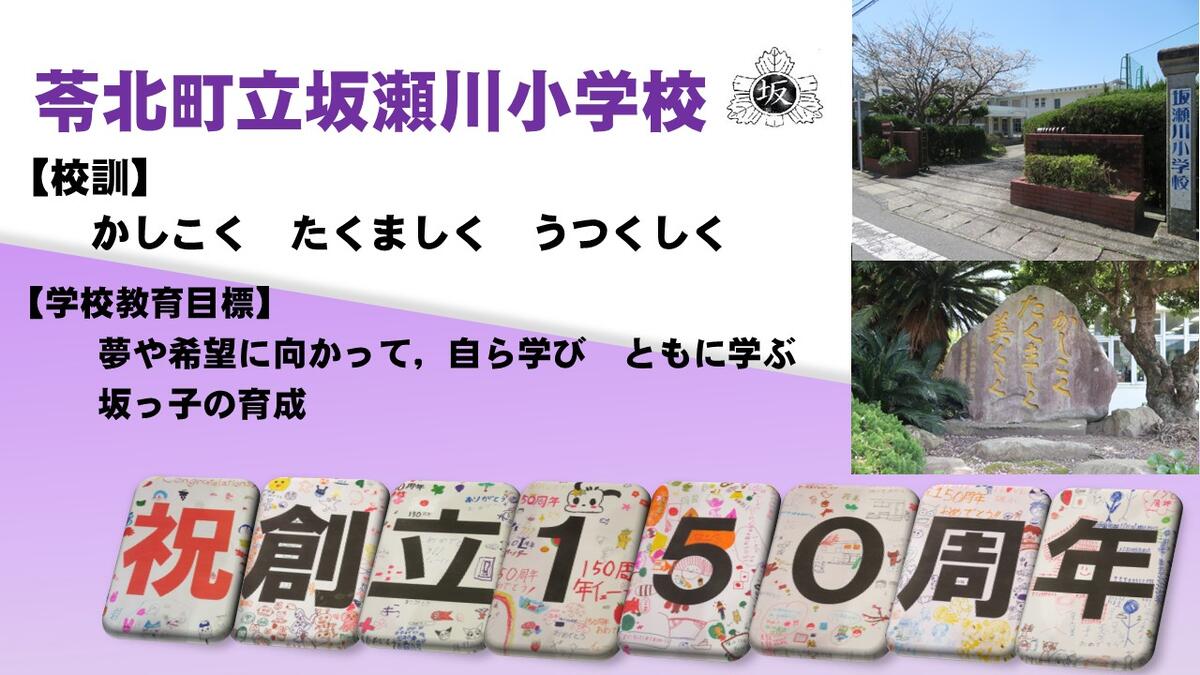

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕