9月21日~25日(第4週)

9月25日(金) トイレのスリッパから見える考動力

子供たちの授業の様子を見て回る際に、トイレのスリッパを眺めると、一つだけ反対を向いていることがあります。ちゃんと並べておくのですが、次に回ったときにも同じように反対を向いています。このことについて子供たちに考えさせたいと思い、休み時間に教室を回って伝えると、「今日は、トイレに行っていません。」「ぼくは、並べました。」という返答です。子供たちの言い分は、確かにその通りかもしれません。

子供たちに身に付けてほしいのは、次の人のことを考えて履き物を揃えるという基本的な生活習慣とともに、近くを通ったときに「あれ?スリッパが並んでいない。どうしてだろう。」というような気付く力です。このように些細な変化や違和感に気付く力を磨くことで、次に自分はどうすればよいかという行動を考えることが出来るようになります。

「気付き、考え、動く」こういった一連の流れを大切にすることが、本校の子供たちに育てたい力「考動力」だと考えています。

9月24日(木) 彼岸花の時期を迎えて

校長室には、いつも季節の花が飾られています。先日から彼岸花が飾られており、「もう秋になるんだなあ。」と思ったところです。4連休に自宅に帰ると、やはりあちらこちらに彼岸花が咲いていました。以前勤務していた山鹿市では、菊鹿町の番所の棚田周辺に咲く彼岸花が有名で、よくニュースにも取り上げられます。

毎年思うことですが、彼岸花とは何とも不思議な花です。いつもは姿を見せていませんが、この時期になるとどこからともなくすっと茎を伸ばし、赤や白の見事の花を咲かせます。そして気付けば姿を消し、また来年のこの時期になるのを、土の中でじっと待っているのです。

子供たちには、このような季節の変わり目や自然の不思議さを感じることが出来る感性を身に付けてほしいと思っています。例えば、「赤と白の彼岸花には、どんな違いがあるのだろう。」「彼岸花は、どうやってこの季節を知っているのだろう。」「なぜ彼岸花は、田や畑の周りに咲くのだろう」といった疑問や発見があれば、そこから新たな学びが生まれます。

これこそが、本校の子供たちに育てたい力である「学びに向かう力」につながっていくと感じています。

連絡

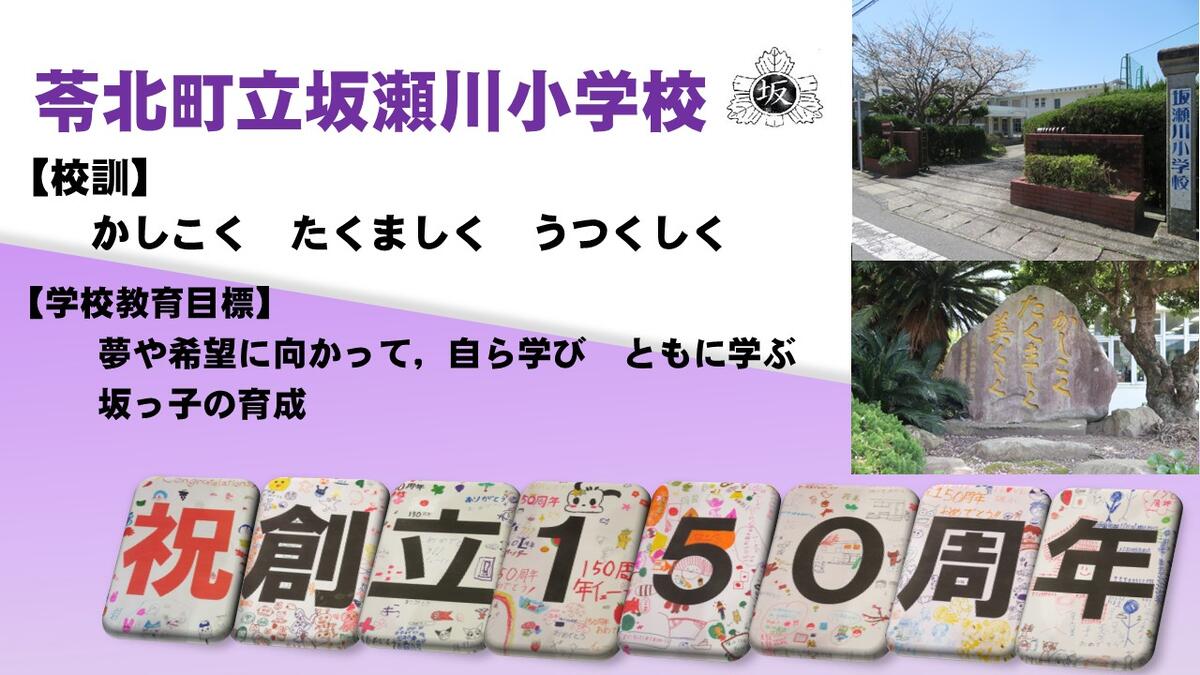

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕