校長室から

5月16日~5月20日

5月20日(金) 運動会準備へのご協力、ありがとうございました

5月22日(日)の運動会に向けて、午後から準備を行いました。保護者の方々にも協力を呼びかけたところ、多くの方が準備に駆けつけてくださいました。準備を始める前に急に雨が降り出し、濡れながらの作業となってしまったことを、本当に申し訳なく思っております。1年生から4年生は環境整備、5・6年生はテントの準備を行いましたが、早々に切り上げて教室に戻りました。しかし、保護者の方々は、テントの設置やテントの支柱を抑えるブロック運びなど、準備を進めていただきました。保護者の方々のご協力に対し、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

5月19日(木) 読み聞かせがスタートしました

子どもたちが楽しみにしている読み聞かせの取組が、本日よりスタートしました。先日のお話会でお世話になった読書ボランティア「たんぽぽホール」の方にも来ていただき、読み聞かせをしていただいています。また、本校の先生方をシャッフルし、担任以外の先生が教室を訪れ、読み聞かせをしています。また、毎週お世話になっている司書の先生にも読み聞かせをお願いしています。

読み聞かせの時間はすべての教室を回り、子どもたちの表情を観察させてもらっています。どの子もお話の世界に引き込まれ、聞き入っている様子が伝わってきます。読み聞かせ後の子どもたちの感想を聞くと、様々な視点から意見を発表する子も多く、読み聞かせをしている側も勉強になります。本年度も、子どもたちが多くの物語に出会ってくれることを期待しています。

5月18日(水) 夏はどんな彩りを見せてくれるでしょう

校内に咲いていた春の花もいよいよ終わりの時期を迎えてきました。パンジーには、たくさんのツマグロヒョウモンが見られるようになり、残念ながら抜かなければならなくなっています。学校を美しく彩ってくれた春の花に、感謝の気持ちでいっぱいです。

今度は、これからの季節に学校を彩る花の準備が着々と進んでいます。これから梅雨、そして猛暑の夏を迎えますが、水掛のタイミングや花壇の草取り等、花の管理が難しい時期でもあります。本校職員が丹精込めて種から様々な種類の花を育てていますが、これから子どもたちが力を合わせて学級園に植え、世話を続けていきます。夏はどんな彩りを見せてくれるのか、今から楽しみです。

5月17日(火) 運動会に向けて準備が進んでいます

昨日、日曜日に予定している運動会に向けて、本校の先生方で放課後に運動場の整備を行いました。運動場のあちらこちらから草が生えてきていましたし、本校の運動場には芝も広がっていきます。朝のボランティアで多くの子どもたちで草取りを頑張っていますが、追いつかない状態でした。坂瀬川公民館の館長さんが自作された草引き器を使わせてもらい、一気に整備しました。

本日、低学年と高学年に分かれて運動会の練習が行われていて、校舎2階からその様子を見ていましたが、いよいよ運動会が近付いてきたことを感じました。

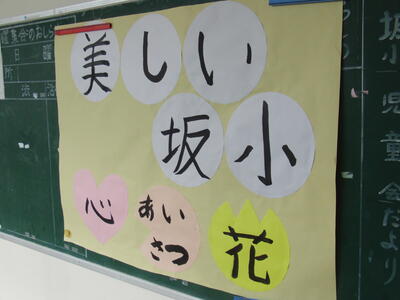

5月16日(月) 本年度の児童会テーマが決まりました

代表委員会の話合いを経て、本年度の児童会テーマが決まりました。昨年度は、感謝の気持ちを表現することを目的にテーマが作られました。本年度の児童会テーマは、「美しい坂小~心 あいさつ 花~」と決まり、先週の一斉下校の際に披露されました。みんなで児童会テーマを唱える際は、「心 あいさつ 花」の部分は、手話形式で表現するようです。美しい坂瀬川小にするために、みんなで取り組む内容がはっきりしていて、大変よいテーマが出来上がったと感じました。このテーマの具現化に向けて、学級や委員会が考え、そして動くことになってきます。みんなで力を合わせて「美しい坂小」づくりに励んでいきます。

5月10日~5月13日

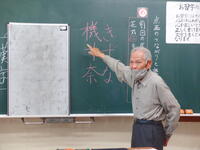

5月12日(木) 本年度もお世話になります

苓北町の小中学生の毛筆の指導は、 馬場國昭 先生にお世話になっています。本年度もご指導いただくことになり、本日1回目の毛筆指導が3年生と6年生で行われました。馬場先生には、書道を通して礼儀の大切さやものの見方・考え方など、生きていく上で必要なことをたくさん教えていただいており、授業を見ている私も学ぶところがたくさんあります。また、一人一人の子どもたちのよさを認め、ほめ、励まし、伸ばす指導姿勢から、先生方も指導者としての在り方を学んでいます。

初めて毛筆に取り組む3年生には、1時間の授業の流れや道具の扱い方等、やさしく丁寧に教えていただきました。子どもたちの様子を見ていましたが、本当に意欲的に取り組んでいました。6年生は、「きずな」というひらがなを書いたのですが、ひらがなの起こりや筆の流れの理由についても話していただきました。

子どもたちの毛筆も、どんどん上達しています。毎月1回指導していただきますが、この1年間で多くのことを学んでほしいと思います。

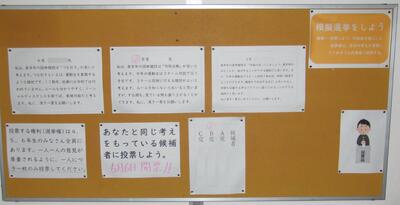

5月11日(水) 運動会の新しい種目は これだ!

5月22日(日)に運動会を予定していますが、今週から本格的に練習が行われています。本年度も練習から子どもたちが運動会に主体的に参画できるよう、様々な工夫を取り入れています。運動会を行うことが目的ではなく、運動会を通して、本校の子どもたちに育てたい「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」をいかに育んでいく取組であることを職員間で確認しながら臨んでいます。

昨年度の運動会の取組から、種目を1~2つ増やしてもよいのではという意見を受け、検討を行いました。その結果、先生方が協力して種目案を考え、子どもたちの投票で決めることにしました。子どもたちに種目のみを示すのではなく、その種目を行うことでどのようなよさがあるのかを説明した文章を添え、それぞれの効果を読み比べながら子どもたち自身が判断し、一票を投じることが出来るようになっていました。6年生の社会科の授業で選挙の仕組み等についても学びますが、育てたい資質・能力を育むために教科を横断した形で先生方が考案した取組です。投票の結果、子どもたちが一番賛同した種目は「竹取合戦」だったようです。

5月10日(火) お話の世界に引き込まれました

本年度も読書推進ボランティアグループ「たんぽぽホール」の方々をお招きし、お話会を実施しました。新型コロナウイルス感染症対策を図った上で、ホールに1年生から4年生まで集まり、大型紙芝居やお話のリズムに合わせ体を動かした遊びで楽しみました。「たんぽぽホール」の方々も子どもたちと交流できることを楽しみにしておられた様子で、色々な準備をしてこられていました。

お話に合わせて紙芝居を披露されている際は、子どもたちがお話の世界に引き込まれていることが、マスク越しでも伝わってきました。実際に絵が動いたり、小道具を貼り付けたり、大きな恐竜が出てきたりと、私も楽しませてもらいました。子どもたちのお話についての感想発表を、笑顔で聞いてくださいました。

今後、「たんぽぽホール」の皆さまには、毎月の読み聞かせでもお世話になります。担当の先生からそのことを紹介すると、1年生から「やったー!」という声が聞こえてきました。

5月2日~5月6日

5月6日(金) 一人一人が真剣に取り組みました!

自然災害は、いつ、どこで出会うことになるか分かりません。大地震が発生した場合、海の近くにある本校は、津波に襲われることが想定されます。その際の避難場所として、高台にある大師山を定めています。本日、その大師山まで避難する訓練を行いました。急な坂道がありますので、初めて訓練に参加した1年生は苦労していましたが、避難場所を目指して一生懸命駆け上がっていました。

「大師山へ避難してください。」の放送があり、すべての児童が避難場所に集合するまでに要した時間は、5分21秒でした。子どもたちに対して、「5分21秒は、速かったと思いますか?」と尋ねると、みんながまだ速く避難できると答えていました。それぞれが自分なりの課題を考えていたのでしょう。

52人の子どもたち全員が、この訓練の意義を理解し、一生懸命取り組んでくれたことをうれしく感じました。

5月2日(月) 『わ』・・・わたし(の命)を大切にするために

雨天のため延期していた自転車点検と自転車の乗り方の練習を、本日実施しました。午前中に地域で自転車の販売や修理を行われている方にお願いし、一台ずつ丁寧に点検していただきました。子どもたちが乗っている自転車の状態をうかがったところ、以前に比べて整備されている自転車が増えてきているとのことでした。やや整備が不十分な自転車については、その場で修理もしていただき、本当に有り難く感じています。

午後からは、3・4年生を中心に、自転車の乗り方の練習が行われました。一人一人が「右よし。左よし。後方よし。」と声に出しながら安全確認を練習しました。また、ブレーキのかけ方やカーブの曲がり方についても、なぜ必要かを指導者が問い、考えながら練習に取り組んでいました。

練習の様子を見ていましたが、まだまだ未熟な部分が多々あります。「ふるさと「さ・か・せ・が・わ」小学校の姿」の『わ』・・・わたし(の命)を大切にするために、しっかりとした技能を身に付け、安全に乗ってほしいと思います。

4月24日~4月28日

4月28日(木) 校長のことを心配してくれる坂っ子!

朝から全校児童と先生方で行う「チョボラ」(チョコッとボランティア)が計画されていました。運動場に草が目立ってきたので、学年ごとに草引きを頑張ってくれました。その後、6年生の担任がうれしいことを教えてくれました。私はいつものように校舎回りの落ち葉や木枝を掃いていたのですが、6年担任に一人の子が、「校長先生が一人で大変そうだから、手伝ってきていいですか。」と言ってきたそうです。確かに、校舎南側の駐車場を掃いている際にその子が来て、「校長先生、お手伝いします。」と現れたのです。「ありがとうね。中庭の方を掃いてくれると助かるよ。」と返すと、その子は一人で黙々と落ち葉集めをしてくれました。チョボラの時間が終わると、「校長先生、時間だから教室に行きます。」と告げて帰って行きました。中庭の通路も、すっかりきれいになりました。

誰かに言われたからではなく、周囲を見渡し、必要なことを自分で考え、自ら行動する。これこそが本校の子どもたちに育てたい資質・能力の一つである「考動力」です。校長のことを気遣って手伝ってくれた坂っ子!本当にありがとうございました。

4月27日(水) 春を感じる言葉を集めて

子どもたちの授業の様子を見て回っていると、どの学年の国語の授業でも、春を感じる言葉を使って俳句を作ったり、文章を考えたりする内容が取り扱われていました。低学年の子どもたちは、視覚的に捉えた草花や生きものを考えて発表していました。自分で見つけた蝶について発表している子がいましたが、「質問します。そのチョウチョは、どれぐらいの大きさでしたか?」と尋ねられ、言葉で何と表現するのか悩んでいました。高学年になると、より五感で感じた視点から春を感じる子がいて、発表を聞いていると「なるほど。」と感心させられました。

自分が見たり聞いたりしたことを言葉で上手に表現するためには、より多くの言葉と出会う必要があります。その出会いの一つが、読書です。多くの本を読み、様々な表現の仕方をインプットしていくことで、聞き手に様子を想像させるようなアウトプットができるようになるでしょう。

本年度も本校では、読書活動に力を入れていきたいと思います。

4月26日(火) 「校長先生、手伝います!」

日曜日に授業参観を行ったため、昨日は振替休業日でした。天気もよかったので、朝から校舎周辺の環境整備をしていました。本校は校地に樹木が多いため、定期的に整備が必要です。カイズカイブキの剪定を行っていると、学校に遊びに来ていた4年生が、「校長先生、手伝います。」と言って、切り落とした枝を集めて、リアカーにのせてくれました。「ありがとう。怪我をしないようにしてください。」と伝えると、「大丈夫です。」と返し、草捨て場まで運んでくれました。また、別の子どもたちは、ほうきや松葉かきを持ってきて、運動場の小枝などを掃いてくれました。

この感動した出来事について、朝から本校の先生方に伝え、共に子どもたちの成長を喜び合いました。

4月24日(日) 保護者の皆さま、ありがとうございました

本年度1回目の授業参観、PTA総会、学級懇談会を実施しました。日曜日に実施したこともあり、すべてのご家庭の皆さまに参加していただきました。本当にありがとうございました。

保護者の皆さまが参観されるということもあり、子どもたちも笑顔で、張り切って授業に臨んでいたように感じました。入学して2週間の1年生も、算数の勉強を頑張っていました。1から5の数を書く学習が行われていましたが、数に合わせて数図ブロックを自分たちで上手に並べていました。2年生は、春の言葉をたくさん集めていましたが、保護者の方の意見もずいぶん取り入れていたようです。各学年で子どもたちが自ら考え、そして友達と協働で学び合う活動が取り入れられていました。

令和4年度も、保護者の皆さまとしっかりスクラムを組みながら、子どもたちの健全な育成のために力を尽くしていきたいと思います。今後ともご協力の程、よろしくお願いいたします。

4月18日~4月22日

4月22日(金) 今年は何を育てるのかな?

春の陽気で学校の花々が元気に咲き誇っていますが、その分、草もずいぶん伸びてきました。1・2年生が生活科で使う学習園がありますが、その学習園にも雑草がずいぶん生えてきました。本年度も、季節に応じた様々な野菜などを育てるため、1・2年生が力を協わせて草取りをしました。進級した2年生が、1年生に手本を見せようと頑張っている姿を見て、感動しました。今年は何を育て、みんなで収穫を喜び合うのか、今から楽しみです。

4月21日(木) わたしの命を大切にする「地震津波避難訓練」

4月は、くまもと防災教育月間です。本校では、本日「地震津波避難訓練」を行いました。災害時の児童の避難場所は、大師山となっています。朝から雨が降り、児童の避難経路の安全面を考慮して、本日はホールに集合することとし、大師山への避難訓練は、後日計画することにしました。

どの学年の子どもたちも真剣に参加し、自分の命を守る大切さを学んでくれました。熊本地震の経験を語りながら、災害はいつ、どこで出会うか分からないので、身の回りの情報をつかみ、考えて行動することが必要であることを伝えました。

4月20日(水) さわやかなあいさつ「校門一礼」

坂瀬川小学校で学べることへの感謝の気持ちを表す「校門一礼」の取組も、本校の特色ある取組として定着してきました。一昨年度、そして昨年度の6年生が学校のリーダーとして示してくれていた姿は、本年度の6年生にもしっかりと受け継がれており、他学年の見本となるようあいさつをしてくれています。登校班の上学年を見ながら、1年生も出来るようになりました。

ふるさと「さ・か・せ・が・わ」小学校の姿の『さ』・・・・「さわやかなあいさつが響く学校」を目指し、本年度も子どもたちと職員みんなで力を協(あ)わせて取り組んでいきたいと思います。

4月19日(火) 考動力が身に付いてきています

いつものように朝から正門周辺を掃いていると、一人の2年生が竹ぼうきをもって現れました。「校長先生を手伝ってくれるのかな?」と尋ねると、「初めは運動場の草引きをしようと思っていたけど、もじゃもじゃしたのがいっぱい落ちていてたいへんそうだから、こっちをします。」と返してくれました。その後は、一人で黙々と集めてくれました。みんなが集まってボランティア活動をしていたわけでなく、自分で考え、行動する様子を見ながら、たくましさを感じました。また、低学年の子どもたちにも、本校の児童に育てたい資質・能力の一つである「考動力」が身に付いてきていることを感じ、うれしく感じました。

4月18日(月) アクセス数 100,000突破!

日頃より本校のホームページを見ていただき、ありがとうございます。先週、アクセス数が100,000件を突破しました。本校の教育活動の様子や子どもたちの頑張っている姿を保護者の方々、そして地域の方々に伝えていきたいと考え、できる限り新しい情報を更新してきました。今後も、より分かりやすく本校の取組を発信していけるよう、努力していきたいと思います。

連絡

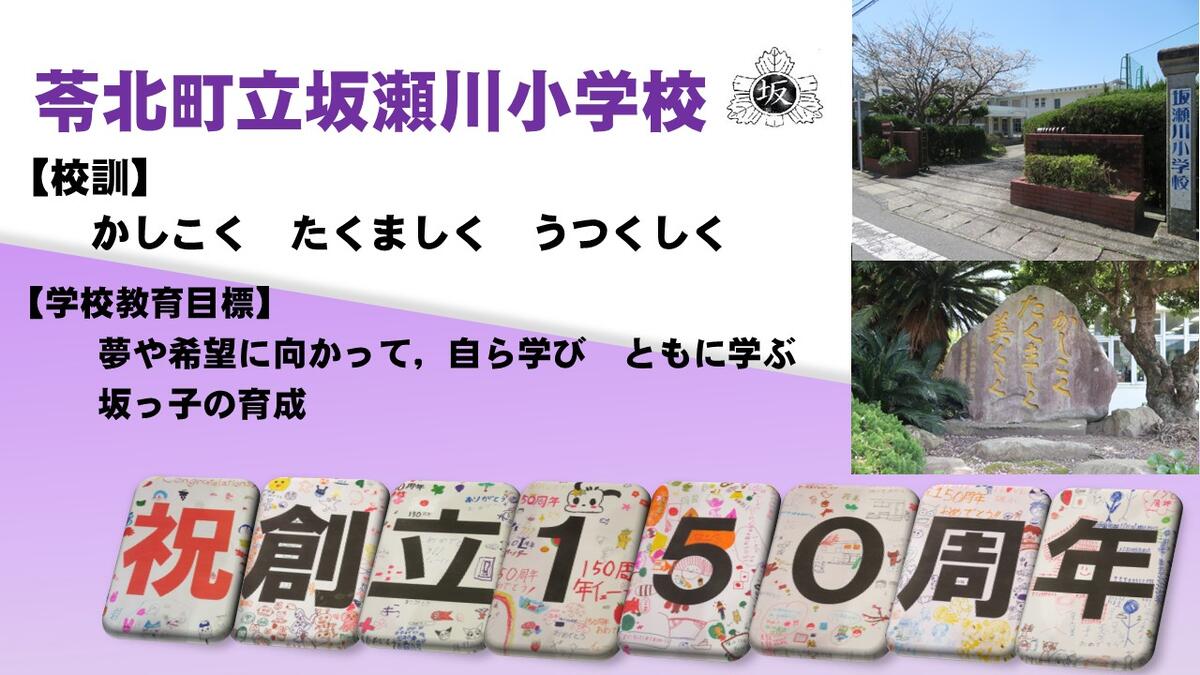

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕