校長室から

6月20日~6月24日

6月23日(木) 風水害避難訓練(保護者引き渡し訓練)

近年、毎年のように大雨に伴う災害が各地で起こり、大きな被害をもたらしています。先日も、夜間から朝方にかけて大雨が降ることが予想されたため、前日に安心メールで子どもたちの登校に注意していただくよう保護者の方々にお知らせしたところです。自然災害は、いつ、どこで、どのような形で出会うか分かりません。子どもたちには、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿の『わ』・・・わたし(の命)を大切にする考動力を高めていくために、様々な取組を工夫してきました。

本日は、風水害を想定した避難訓練(保護者引き渡し訓練)を実施しました。天気のよい一日ではありましたが、子どもたちは、一人一人が真剣に訓練に臨んでくれました。また、大変お忙しい中にも関わらず、保護者の方々にもご協力いただき、大変スムーズに子どもたちを避難させることができました。

本校で保護者引き渡し訓練を始めて、今年で3年目になります。実施後に出た反省を生かし、より子どもたちが安心し、安全な学校生活が送れるよう、さらに検討を重ねていきます。

6月22日(水) 2年生はミニトマトの観察

昨日は1年生のアサガオの観察の様子を紹介しましたが、本日は2年生がミニトマトの観察を行っていました。国語の授業で、「かんさつしたことを書こう」の学習を行っています。色々な視点から観察して分かったことを記録し、観察カードにまとめるようです。2年生の子どもたちは、生活科で育てているミニトマトを一生懸命観察し、記録していました。

「校長先生、ミニトマトが7つできています。」「小さな花が咲いています。」「何だかおいしそうな匂いがします。」「じくがたくさんありますよ。」など、気が付いたことをたくさん教えてくれました。自分の育てるミニトマトと真剣に向き合いながら学習に取り組む2年生は、本当にすてきだと感じた時間でした。

6月21日(火) アサガオのかんさつ

1年生が、一人一鉢でアサガオを育てています。低学年昇降口の横に鉢が並べてあるのですが、ペットボトルに水を入れ、お世話をしている様子を毎朝見ています。1年生の授業を見に行くと、アサガオのどんなところを観察し、記録すればよいかを勉強していました。その後、実際に自分のアサガオを観察していました。1年生教室に行くと、どの子も「校長先生、ちょっと来てください。」と言って、あちこちに引っ張っていかれます。「校長先生、葉っぱがふわふわしています。」「私よりも大きくなっています。」「ここに毛みたいなものが生えていますよ。」等々、見つけたことを一生懸命教えてくれます。

間もなく、アサガオも花を咲かせます。その時に子どもたちがどんなことを教えてくれるのか、楽しみです。

6月20日(月) 新しい竹ぼうき、ありがとうございます

地域学校協働活動推進員の方と朝から話をしているときに、地域の区長さんからよい竹ぼうきを作ってもらったと教えていただきました。お寺などで使われているものらしく、きれいに落ち葉をはいておられる様子を見て、感動されたそうです。わざわざその竹ぼうきの作り方を尋ね、自分で工夫しながら作られたものだそうです。毎朝、学校周辺の落ち葉はきを行っている姿を見られ、少しでも楽に落ち葉が掃けるように、その区長さんに作ってもらえるよう頼んでいただいたようです。そのその竹ぼうきを、持ってきていただきました。大変軽く、使いやすい竹ぼうきです。快く作っていただいた区長さんや、それを頼んでいただいた地域学校協働活動推進員の方に感謝しながら、しっかり使わせていただきたいと思います。

6月13日~6月17日

6月17日(金) カニ捕りに夢中な坂小の子どもたち

梅雨の時期を迎え、本年も校舎周辺や校舎内をカニが闊歩する時期となりました。最近の本校低・中学年の子どもたちの遊びの中心は、「カニ捕り」のようです。昼休みになると、本校中庭で大きなカニを見つけることに夢中になっています。網で捕まえては、バケツに入れて大きさを競い合っています。休み時間が終わると、捕まえたカニを逃がしているようです。

最近は、校長室で仕事をしていると、何かゴソゴソと音がします。音のした方を見ると、カニが進入しています。また、ろう下でカニと遭遇することは珍しいことではありません。本校の風物詩ともいえる光景です。

6月16日(木) 東京フィルハーモニー交響楽団が坂瀬川小にやってきた!

昨年、文化庁「文化芸術による子供育成推進事業」の巡回公演申請を行っていました。コロナ禍が続き、学校では子どもたちの文化的行事や音楽の授業等、感染防止対策のために制限をかける必要があり、思うように進められない状態でした。子どもたちが様々な文化や芸術に直接触れる機会はないかと考えていたときに、この募集要項が届き、職員と協議して申請することにしました。その結果、東京フィルハーモニー交響楽団の巡回公演に選ばれ、5月に事前のワークショップを実施していただき、本日公演が行われました。この日を、子どもたちも本校の先生方も、大変楽しみにしていました。

30人規模の本物の演奏に、子どもたちも圧倒されました。また、一人一人が音楽を楽しむ様子が見られました。音楽を聴くだけでなく、ボディパーカッションを体験したり、オーケストラの指揮も体験させていただきました。

遠路はるばる東京から本校を来校していただき、音楽の素晴らしさを伝えていただいた東京フィルハーモニー交響楽団の方々には、感謝の言葉しかありません。子どもたちにとっても、学校職員にとっても、大変貴重な経験となりました。

6月15日(水) 2年生国語「お話を読んで、しょうかいしよう」

2年生で、教科書の教材「スイミー」を使って、国語の研究授業が行われました。「スイミー」という教材は以前から使われているお話で、誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。主人公のスイミーが、仲間と力を合わせ、大きな魚を追い出していくという心温まる物語です。

2年生の学びに向かう様子を見ていましたが、たくさんの先生方が見ているために緊張している子もいましたが、みんな集中して学習に取り組んでいることが伝わってきました。お話の一部を体を使って表現していましたが、その様子のかわいいこと・・・・。場面ごとに書いていく「スイミー日記」にも、読み取ったことを元にしながら、自分がスイミーに成りきって表現していました。

授業後に何人かの児童に感想や分かったことをインタビューしましたが、一人一人が授業中にしっかりと考えながら取り組んでいたことが分かり、2年生の成長を感じました。

6月14日(火) 熱中症から自分の身を守るために

身体測定の際に、その季節や時期に応じた健康に関する話題を養護教諭が行っています。本日は高学年の身体測定が行われましたが、熱中症の症状と予防方法について、大変分かりやすい話が行われました。時折クイズを交えながら、子どもたちが考えながら話に集中できるよう工夫されていました。熱中症を予防するためには、①暑さを避ける ②水分補給をする ③しっかりご飯を食べる ④しっかり寝る の4つの方法が紹介されました。

以前、私も熱中症になり、病院に運ばれたことがあります。その時のつらさは、今でも忘れることができません。子どもたちには、私と同じ思いはさせたくありません。

これから気温が高くなり、学校での熱中症対策は、大変重要となります。「自分で自分の身を守る」ための考動力が必要となるでしょう。

6月13日(月) What day of the week do you like?

「校長先生に質問があって来ました。入ってもいいですか?」と、4年生の子が校長室を訪ねてきました。どんな質問をしてくるのかと思っていると、「外国語活動で、先生たちの好きな曜日を聞いています。校長先生の好きな曜日を教えてください。」とのことでした。「校長先生は、金曜日が好きです。」と答えると、「校長先生、英語で言ってください。」と注意されてしまいました。これはしまったと思い、「I like friday」と答え直しました。「Why?」と返され、英語で何と答えたらよいか分からず、すべて日本語で答えてしまいました。せっかく質問をしに来てくれたのも関わらず、申し訳ないことをしたと反省しました。子どもたちと同じように、学び続けなければならないと感じた時間でした。

6月6日~6月10日

6月10日(金) 幸せだと感じるのは「縄文時代」or「弥生時代」

6年生の社会科の時間で、教科書に提示してある2枚の絵をもとにしながら、面白いテーマで話し合いが行われていました。「あなたが幸せだと感じるのは、『縄文時代』か『弥生時代』か?」というテーマです。子どもたちは、タブレットPCに映し出した2枚の絵を衣食住の視点からじっくりと見つめ、グループで様々な意見を述べ合っていました。「弥生時代」という意見がほとんどの中で、担任が「先生は、縄文時代が幸せだと感じるな。なぜだと思う。」と揺さぶりをかけながら、さらに視野を広げていきました。

意見交換が一段落したところで、改めて「どちらが幸せだと感じるか、今の自分の考えをまとめてください。」と指示が出ました。子どもたちに、「どちらが幸せだと思った?」と質問すると、「どっちも嫌です。だってゲームができないから。」と答える子もおり、「あらあら」と思いました。

これから縄文時代や弥生時代の人々の暮らしについて、より深く学んでいくそうです。日本の歴史についての学習がスタートするようで、以前6年生を担任していたときのなつかしい記憶がよみがえってきました。

6月9日(木) 『せ』・・・せいいっぱいそうじやボランティアを頑張る坂っ子

本校では、今月から縦割り班で場所を分担し、昼休み後の掃除に取り組んでいます。児童数が少なくなり、一人で広い場所を担当しなければならないのですが、みんな無言で掃除に取り組んでいます。正に、「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校の姿」の『せ』・・・「せいいっぱいそうじやボランティアを頑張る学校」となっています。高学年の子が低学年の子に掃除の仕方を教えるとともに、自分たちの姿で時間の過ごし方を示してくれているようです。ろう下の掃除の様子を見ていると、高学年の子のまねをしながら、低学年の子も膝をついて、雑巾が真っ黒になるぐらい頑張っています。

この掃除時間も、本校の子どもたちに育てたい3つの力(「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」)を高める大切な時間であると考えています。

6月8日(水) 子どもたちの声で校長室がにぎやかです

校長室には、よく低学年の子どもたちが訪ねてきます。本日は、2時間目に1年生の子どもたちがインタビューに来ました。「校長先生の好きな食べ物は何ですか」や「校長先生の好きな運動は何ですか。」と質問されたので、それに答えました。色々質問するうちに、「好きな花びんは何ですか。」、「好きな形は何ですか。」など、なかなか難しい内容を次々に聞いてきたので、答えるのに苦労しました。

5時間目の終わりには、地域の探検に出かけた3年生が「校長先生、いますか?」と職員玄関からうれしそうに声をかけてきました。「校長先生にお土産です。」と青い梅と小さな小さな柿をくれました。「いい匂いがしますよ。柿は、ちょっとキュウリの匂いがしますよ。」と教えてくれました。甘いよい匂いがして、私もうれしくなりました。

そうしていると、今度は2年生全員が校長室前に勢揃いして、「校長先生、ちょっと来てください。」とお願いしてきました。廊下に出ると、図工「わっかでへんしん」で作った衣装を見せてくれました。一人一人が工夫して作ったことを教えてくれ、ついつい写真を撮ってしまいました。

子どもたちが笑顔で学習に取り組んでくれている様子を見ることが、私の楽しみになっています。

6月7日(火) 「税金」って何だろう?

本日、天草法人会女性部会の方々をお招きして、6年生を対象に租税教室を行いました。社会科の時間に税金については学習していましたが、より具体的な事例を示して説明されることで、理解を深めていったようでした。「できるなら税金は払いたくないなあ。」と発言していた子も、授業後半では、全員が「私たちが安全に、安心して生活するためには、やはり税金は必要。」という意見に変わっていました。

本年度も1億円と同じ重さのアタッシュケースを一人一人持たせてもらいましたが、その重さに驚いていました。税金という視点から自分たちの生活を見つめ直し、ふるさと苓北町に感謝の気持ちをもつことにつながる授業であったと感じました。

6月6日(月) いつの時代も・・・・

最近、子どもたちの遊びの流行は「どろだんごづくり」のようです。先週、朝から校門近くを掃除していると、「校長先生、見てください!」と表面をぴかぴかにした「どろだんご」を見せてくれました。「すごいね。かちかちに固まっているようだね。」と返すと、「校長先生、たくさん作ったんですよ。見ますか?」と、隠し場所を教えてくれました。毎日少しずつ手を加え、頑張って作っている様子を楽しく見ていました。

私の小学生時代も、季節によって「どろだんごづくり」が流行し、誰にも負けない団子に仕上げようと必死になっていたことを思い出します。いつの時代でも、子どもたちの遊びは同じだと感じました。

「あー、崩れてる!」と、朝から悲しそうな声が聞こえました。しっかり隠してあったようですが、昨日の雨にさらされてしまい、壊れてしまったようです。しかし、今日の昼休みには、またせっせと「どろだんご」を作る子どもたちの姿が見られました。

5月30日~6月3日

6月3日(金) リモートで思いを伝える児童総会

2年間のコロナ禍の中で、教室をリモートでつないで行う集会活動が多くなりましたが、子どもたちもずいぶん慣れてきたようで、意見交換もスムーズに行えるようになりました。(マイクの切り替えは、先生方が行っています)本日は、リモートによる児童総会が行われました。各学年の目標発表がありましたが、どの学年も本校の子どもたちに育てたい資質・能力である「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」の3点から学年に応じた具体的な実践事項を考えられていたことに感動しました。また、委員会から目標や年間計画の紹介がありましたが、多くの子どもたちが画面越しに挙手し、活動内容について質問していました。教室を回りながら意見交換の様子を見ていましたが、低学年の子どもたちが委員会の常時活動に対して、「いつもありがとうございます。」と感謝の気持ちを伝えていた場面が、とても印象に残りました。高学年の子どもたちもうれしそうに画面を見ており、さらに活動意欲が高まったようでした。

6月1日(水) 友だちともっとなかよくなるためには?

子どもたちの授業の様子を見て回っていると、2年生で道徳科の授業が行われていました。学習に一生懸命取り組む子どもたちの様子に誘われ、教室に入って参観させてもらいました。「友だちともっとなかよくなるためには」という課題に対して、教科書の教材を使って意見を考えていました。友だちを助けるために一緒に謝りに行く登場人物の気持ちを考え、一人一人が学習シートにまとめて発表していました。「一番の友だちだから・・」「友だちに嫌われたくないから・・」など、子どもたちの言葉で表現してくれました。先生から、「友だちともっとなかよくなるためには、どんな気持ちが大切なのかな?」という問いかけに、子どもたちが意見を生かしながら「一人も悲しい気持ちにしない。」という考えでまとまったようでした。この気持ちを大切にしながら、これからも友だちと仲良く学級生活を送っていくことでしょう。見ていた私の心が温かくなる授業でした。

5月31日(火) 『が』・・・がくしゅうに一生懸命取り組む坂小の子どもたち

本校では、本年度も3年生と4年生が同じ教室で学ぶ複式学級を設置しています。その3・4年生の国語の授業を見せてもらいました。6人ずつと少ない学年同士ですが、主体的に学習に取り組む子どもたちの姿を見ることができました。3年生は、教材「こまを楽しむ」を使い、「問い」に対する「答え」の見つけ方や文のつくりを学び合いました。4年生は、教材「アップとルーズで伝える」を使い、対比で説明されている内容を捉え、その説明のよさを話し合いました。

教室の前方と後方で分かれて学習に取り組んでいましたが、学習リーダーを中心としながら、それぞれが集中して課題に取り組んでいました。また、学習の進め方で悩んでいる友達を見つけると、先にまとめた子がさっと近寄り、一緒に考える「かかわり合う力」も見せてくれました。

本校の複式学級での学びは、昨年度スタートしたばかりです。本校の先生方の努力により、1年間で大きな成長を見ることができましたが、まだまだ複式学級の学習の進め方について、先進校の取組から学ぶべき部分がたくさんあります。子どもたちの実態に応じた、本校なりの学習の在り方を求め、これからも実践を続けていきます。

5月30日(月) 空気をきれいにする?

各学年の授業の様子を見て回っていると、6年生が保健体育「病気の予防」について学習を行っていました。県内の新型コロナウイルスの感染状況は横ばい状況ですが、予断を許さない状況です。子どもたちの感染症対策への意識を確かめたいと考え、どのような意見を考えているか見せてもらいました。新型コロナウイルスをはじめ、様々な感染症に対して、「病原体をけす」「病原体の道筋を絶つ」「抵抗力を高める」の3点から、子どもたちが意見を考え、発表していました。「病原体の道筋を絶つ」については、日頃行っている手洗いやうがいの徹底を考えている子がほとんどでした。「病原体をけす」についてどんなことを考えるだろうと学習シートをのぞくと、「空気をきれいにする」と書いている子がいました。「どのようにきれいにするの?」と尋ねてみたところ、「自然を増やす」「木を植える」「自然が豊かになると、病気が少なくなるというニュースを見たことがあります」という答えが戻ってきて、「なるほど、そう考えたのか」と何となく納得させられました。

「病原体をけす」ということは難しいと考えますが、病原体の道筋を絶つ行動を心掛けるとともに、「抵抗力を高める」ために、規則正しい生活を実践してほしいと思いました。

5月24日~5月27日

5月27日(金) 生活科「レッツゴーまちたんけん」

2年生が生活科の学習で、坂瀬川校区を探検しています。本日は、坂瀬川公民館と学校近くの商店に出向き、聞き取り調査を行いました。先日、坂瀬川公民館の館長さんとお話ししたときに、「楽しみにしています。」と話されていました。学校近くにある商店は、休日などにお菓子を買いに行ったりする、子どもたちにとっては身近なお店です。事前の学習で質問する内容を考えていて、今日はしっかり聞き取りもできたようです。館長さんもお店の方も、2年生の子どもたちをやさしく受け入れていただきました。地域の方々の温かい心に感謝しています。

5月26日(木) どの例文がよい要旨かな?

5年生の国語の授業で、「見立てる/言葉の意味が分かること」の授業を見ました。1時間の授業の中で様々な工夫が考えられていて、大人も考えさせられるような内容でした。先生から3つの例文が示され、「この文章の要旨として、よい例文はどれだろう。」と子どもたちに投げかけられました。子どもたちは、それぞれがよい要旨と考えた例文にネームプレートを貼り、その理由をまとめました。その後、グループで意見を交流し合いましたが、「この例文が筆者の考えが伝わってくる。」や「「『つまり』という言葉が入っていて、この例文が詳しくなっていると思う。」など、自分たちで課題を解決しようと学習に取り組む様子が見られました。

5年生の授業の様子を見ながら、「学びに向かう力」が伸びてきていることを感じ、うれしくなりました。

5月25日(水) 体力の向上を目指して

本日、新型コロナウイルス感染症や熱中症の対策を図り、体力テストを実施しました。体力テストは、自己の体力の課題点を見いだし、今後の体力向上に生かす態度を養うことを目的に、毎年この時期に実施しています。また、体力テストの結果を基に、本校の子どもたちの体力の状況をつかみ、発達段階に応じて体育の時間の補助運動を工夫したり、サーキット等を活用したりしながら、課題克服に生かしてきています。

低学年と上学年でグループを組んで各種目を回りながら測定していきました。上学年の子どもたちが低学年の子に測定方法を教えたり、サポートしたりする行動が見られました。また、暑い中での実施でしたが、どの子もよい記録を目指して、一生懸命種目に取り組む姿が見られました。

5月24日(火) 「せ」・・・せいいっぱいそうじを頑張る1年生

1年生も入学して2ヶ月ほどが経ちますが、学校の生活リズムにも慣れ、自分たちで掃除も頑張る姿が見られてきました。事務の先生が、「校長先生、掃除の時間に1年生が、チューリップを植えていた鉢の土を返して、きれいにしてくれています。ぜひ見てあげてください。」と話してくれました。早速の様子を見せてもらいましたが、2人で一生懸命鉢をきれいにしていました。「ありがとう。きれいにしてくれていますね。」と話しかけると、うれしそうに笑顔を返してくれました。

1年生がきれいにしてくれた鉢を使って、次はどんな花や野菜などが育てられていくのか楽しみです。

連絡

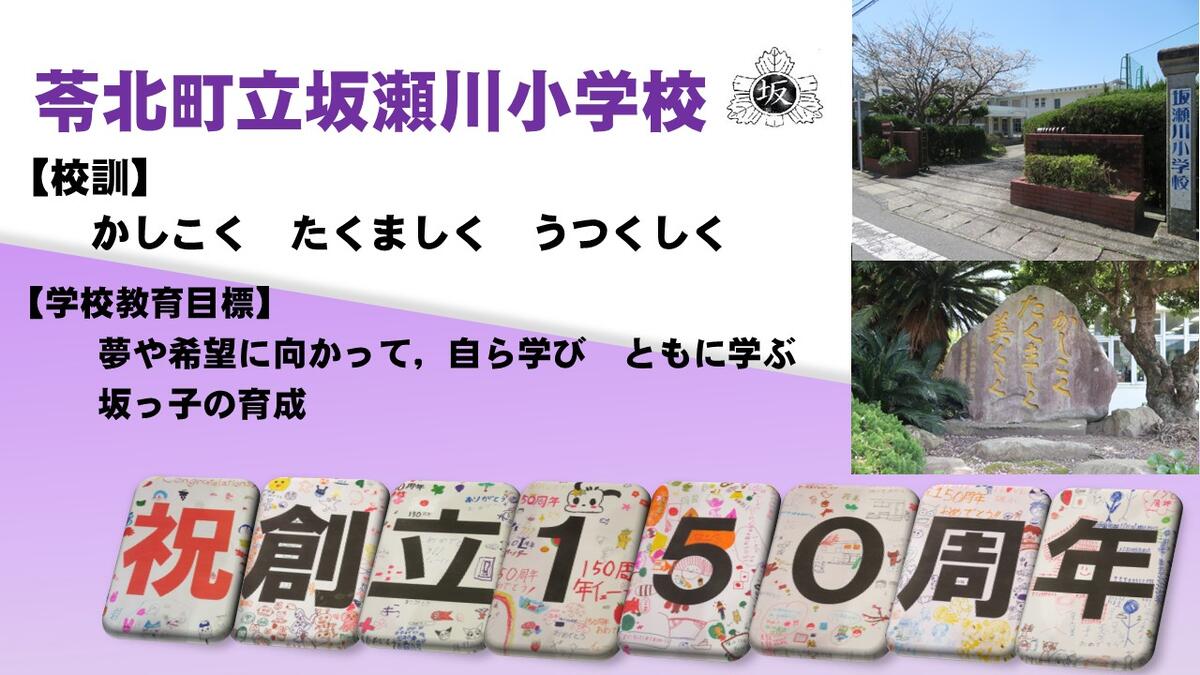

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕