校長室から

7月5日~7月9日

7月9日(金) 坂瀬川の水はどこから?

5時間目に4年生が校外学習で坂瀬川の浄水場に行くことになりました。午前中に大雨が降り、行くことができないと担任も考えていたようですが、午後から急に天気が回復したので、見学に出かけることになりました。大雨の影響も心配されたので、子どもたちの安全確保のために、私も同行しました。急に蒸し暑くなりましたが、子どもたちも元気に学習に臨むことができていました。

学校の近くの浄水場できれいになった水は、避難訓練で上った大師山に運ばれ、そして各家庭に届くと担任が説明すると、驚きの声が上がってきました。浄水場の中をくわしく見学することはできませんでしたが、次の社会科で熊本市の地下水の利用と比べながら、学習を深めていくとのことでした。

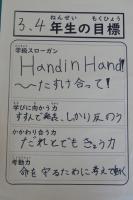

7月8日(木) 町内学年部等(4年部)研修会

本年度から苓北町内の小中学校の先生方で、それぞれの担当している学年ごとに授業を公開し、学び合う取組が行われることになりました。その最初の授業公開が、本校の4年生で行われました。本校は、3年生と4年生が同じ教室で学び合う複式学級ですので、3・4年生の算数の授業を公開しました。学年部会の先生方だけでなく、苓北町の教育長先生も授業を参観していただきました。

4月から本校で初めて複式学級を設置して3ヶ月になりますが、それぞれの学年の子どもたちが主体的に、そして楽しく授業を進めていく姿を見られ、大変褒めていただきました。授業後の研究会でいただいた貴重なご意見を元にしながら、さらに3・4年生の子どもたちの学びに向かう力を高めるために、職員一丸となって頑張っていきたいと思います。

7月7日(水) 道徳科の授業の学び合い

5年生の道徳科の研究授業を行いました。学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要となる道徳科の授業を充実させていくことは、子どもたちの豊かな心を育むうえで大変重要であると考えています。

本日は、教材を活用しながら「友情・信頼」について考える授業が計画されました。子どもたちの授業中の様子を観察していましたが、一人一人が真剣に考える表情が印象的でした。また、タブレット端末も活用し、一人一人の意見をグループでまとめる活動も取り入れられており、本校職員にとっても学びの多い授業となりました。授業の後半では、グループで友だちのよさを紹介し合う「心のレシーブ」という活動も行われ、子どもたち一人一人が元気になる授業となりました。

7月6日(火) 第1回学校運営協議会

本校の学校運営に関して、地域の方や保護者の代表の方からご意見をいただき、地域とともにある学校づくりを実現と知・徳・体の調和のとれた、将来社会に貢献できる児童の育成を目指して協議する機関として学校運営協議会を組織しております。本日第1回会議を行い、本年度の学校運営協議会委員の6名の方々に委嘱状をお渡ししました。また、本年度の学校運営について説明するとともに、授業の様子を見ていただきました。昨年度は、新型コロナウイルス感染防止対策のために実施が難しかった地域と子どもたちとがつながる取組を、本年度は計画してほしいとご意見をいただきました。

本日いただいたご意見をもとに、今後の教育活動を見直していきたいと思います。

6月28日~7月2日

7月2日(金) 「命を大切にする」心を育む授業を通して

本日、1学期末の授業参観・学級懇談会を行いました。授業では、子どもたちに「自他の命を大切にする意識」を高めることを目的に、道徳科を中心とした授業を計画し、保護者の方々にも見ていただきました。本日の授業をきっかけに、ご家庭でも命の大切さや、大切な命を守るためにどんなことに気をつけながら生活した方がよいかなど、話し合っていただければ有り難いです。

6月30日(水) 美しい苓北町を守るために

4年生の社会科「健康なくらしとまちづくり」の単元で、「ごみはどこへ」という学習を進めています。本日は、苓北町の水道環境課の方をゲストティーチャーとしてお招きし、家庭ゴミの回収方法や回収されたゴミがどのように処理されているかについて話していただきました。子どもたちがより理解しやすいような資料も用意していただきましたので、とても充実した時間になりました。「こんなにたくさんの袋に分けてゴミ回収されていることを初めて知りました。」や「ゴミを分けて出すと、色々なものにリサイクルできるから、これからゴミをきちんと分けたいです。」といった感想を発表していました。

この美しい苓北町の環境を守るために、これからも学校全体で環境学習を進めていきたいと思います。

6月29日(火) 泳力が向上しています

5・6年生の水泳の授業を見に行きましたが、子どもたち一人一人の泳力が向上してきていることを感じました。昨年度の授業の様子も見ていましたが、ずいぶん成長していることが分かり、大変うれしくなりました。友だちの応援を受けながら、一生懸命練習に取り組んでいます。

7月28日(水)に5・6年生が参加する町内小学校水泳記録会が予定されています。新型コロナウイルス感染対策として、25m自由形か平泳ぎのどちらか一種目のみのエントリーとなります。種目は限られていますが、自分の立てた目標に向かって、1時間1時間の授業を大切にしながら、さらに泳力を伸ばしていってくれることを願っています。

6月28日(月) 全校一斉草取り

運動場にたくさんの草が生えてくる時期になりました。運動場の整備は、体育委員会を中心に続けています。また、朝だけでなく、昼休みもボランティアで草取りをしてくれる子もいます。しかし、それをしのぐスピードで次々と伸びてくる草との戦いが日々続いています。本日の掃除の時間は、全校一斉の草取りが計画されました。子どもたちはおしゃべりもせず、黙々と草取りを頑張ってくれました。わずかな時間ではありましたが、ずいぶんきれいになったようです。

6月21日~6月25日

6月25日(金) 自然豊かな坂瀬川

午後からクラブ活動を行いました。科学クラブと探検クラブが合同で、安全面に十分配慮しながら近隣の磯の自然探検に出かけました。活動の様子を見に行きましたが、そこで坂瀬川校区の自然の豊かさを改めて感じました。「校長先生!ウニがたくさんいますよ。」「校長先生。これはモズクです」「エビみたいな生き物がいました。これは何ですか?」と、次々と発見したものを見せてくれました。山育ちの私も初めての体験で、「すごい!すごい!」と興奮してしまいました。

見つけた生き物は、ほとんど海に返しましたが、このように自然豊かな場所で生活している子どもたちは、本当に幸せだと感じました。

6月24日(木) 5年国語「みんなが過ごしやすい町へ」

第5学年の国語科「みんなが過ごしやすい町へ」の学習で、自分が住む地域や学校における、みんなが過ごしやすくなるように施されている様々な工夫について調べ、調べたことを報告文にまとめる学習を行っています。その学習の中で、町内在住の外国の方から見た町の姿についても聞き取り、報告文に盛り込むこととなり、英語指導コーディネーターの先生をゲストティーチャーとしてお招きし、インタビューを行いました。先生は、一昨年度まで外国語活動の指導に来ていただいていました。成長した子どもたちの姿をご覧になり、とても喜ばれていました。

苓北町の素晴らしさやいろいろな人たちと交流することの大切さを、子どもたちに熱く語っていただきました。自分たちで調べたことと先生から聞き取った思いをもとに、どのようなまとめを作成するのか楽しみです。

6月23日(水) 虫が気になる子どもたち

様々な昆虫が見られる季節になりました。朝から様々な虫を探して、校内の木々や運動場周辺の芝生に目を向けている子もいます。いつものように正門付近の落ち葉をはいていると、「先生、先生。カマキリがいた。」と何度も繰り返し、そのカマキリを捕まえて喜んでいる子がいました。どの先生に訴えているのだろうと目を向けると、私に対して伝えていました。「よく見つけたね。木に戻してあげると、カマキリも喜ぶよ。」と話すと、「花に飛びついた。すごい、すごい。」とうれしそうに話してくれました。

好奇心旺盛な子どもたちの、その素直な反応に元気をもらった心地よい瞬間でした。

6月22日(火) 言葉にこだわった「○○先生からの挑戦状」

思考力・判断力・表現力を問うような問題に児童が挑戦することで、知的好奇心を高めるとともに,解決したときの達成感を味わわせることを目的に、本年度も「○○先生からの挑戦状」の取組を行っています。それぞれの教室の近くに掲示してあり、子どもたちが足を止めて考えている光景をよく見かけます。

本年度は、子ども一人一人の読む力を高めていくために、言葉の効果や意味に着目した挑戦状が作られています。それぞれの先生方が工夫して、面白い問題を作ってあり、なかなか楽しいです。

6月21日(月) 待ちに待ったプール開き

今週からプールを使った体育の授業が始まります。本日、5・6年生のプール開きを行いました。子どもたちの表情を見ると、この日を待っていたことが伝わってきました。子どもたちに向けて、自分の命を守る学習であることを話しました。また、目標をもって水泳の授業に取り組む大切さについて伝えました。

今日は初日ということもあり、水慣れを中心とした授業が行われていました。事前に本校職員と話し合った新型コロナウイルス感染症防止対策を取りながら、授業を進めていきたいと思います。

6月14日~6月18日

6月18日(金) 「自分だったらどうする?」

今週は、性に関する指導週間でした。養護教諭も加わり、学年に応じた指導が行われていました。本日6年生では、学活「自分だったらどうする?」という題材で授業が行われていました。私達の身の回りには、たくさんの情報が溢れています。スマートフォンやタブレットを扱っている子どもたちも多く、子どもたちが目にする情報は、大人が考えている以上のものがあるかもしれません。授業では、近年起こっているSNSにまつわる青少年の被害についても映像等を見ながら問題点を考え、「あなたたちがこのような情報を見聞きしたら、どうしますか?」と問いかけていました。授業のまとめとして担任が語っていたのは、「このようなことをみんなで考えたのは、あなたたちの命を守るためです。」という言葉でした。

様々な情報に踊らされるのではなく、自ら考え、自ら判断し、責任ある行動が取れる力を身に付けられるよう、学校としても全力で指導にあたっていきたいと思います。

6月17日(木) 手をしっかり洗って感染対策!

保健給食委員会の児童が中心となって、「てあらいマスコット」を募集したところ、たくさんの応募がありました。その中から、学年代表と学校代表が決定し、保健室前に掲示してあります。

新型コロナウイルス感染症防止対策として、教室に入る際の手洗いと手指消毒の徹底を図ってきました。保険就職委員会の児童は、毎朝校内放送で登校後の手洗いを呼びかけてくれています。

このマスコットの力を借りて、さらに本校の子供たちがしっかりと手洗いに取り組んでくれることを願っています。

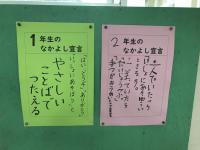

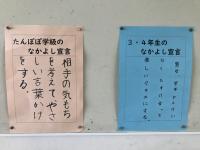

6月16日(水) なかよし宣言

6月7日から人権週間の取組を行いました。今回の人権週間のテーマを「見直そう。自分と友だち、かかわり合い」とし、自分を見つめ、友だち一人ひとりを見つめることにより、相手を尊重し、協力しようとする態度を養うことを目的に、各学級並びに学校全体の取組を計画しました。

「なかよし宣言」もその中の一つですが、それぞれの学級で話し合い、特にみんなで頑張りたい目標を決め、その達成に向けて取組を進め、日々振り返っているところです。各学級で決めた「なかよし宣言」を見ながら、私も心が温かくなりました。

6月7日~6月11日

6月7日(月) 歯と口の衛生週間の取組

6月4日(金)から6月10日(木)までを「歯と口の衛生週間」と位置付け、歯及び口腔衛生についての認識を深め、その方法を知る機会とし、歯の健康づくりを進めています。先日歯科検診を行いましたが、う歯の治療を要する児童が、昨年度よりも少し増えていました。養護教諭が給食後に各学年を回り、ブラッシング指導や磨き残しのチェックに力を入れています。

保健室前にも、正しい歯の磨き方ができているかを考えるクイズも掲示され、子どもたちが足を止めて考えている様子も見られます。家族の方々も地域の方々も、子どもたちと一緒に歯の健康に関する意識を高めていただければ有り難いです。

5月31日~6月4日

6月4日(金) 水俣に学ぶ肥後っ子教室

オンラインで「水俣に学ぶ肥後っ子教室」が行われ、本校の5年生が学習に取り組みました。新型コロナウイルス感染症拡大のため実際に水俣に赴き学習を行うことはできませんでしたが、熊本県環境センターの方や水俣病資料館の語り部の方のお話をオンラインで視聴しながらの学習となりました。このような学習の機会を作っていただき、大変感謝しております。

本日の水俣に学ぶ肥後っ子教室に向けて事前学習を進めてきましたが、直接いろいろなお話を聞き、改めて考えを深めていたようです。5年生の学習の様子を見ていましたが、みんな担任が用意した学習シートに、聞き取って大切に感じたことをびっしりとメモしており、一人一人が真剣にこの学習に臨んでいることがしっかりと伝わってきました。

本日学んだことをもとに、5年生ではさらに環境学習や人権学習を深める学習を進めていきたいと思います。

6月3日(木) 税金は何のために?

天草税務署国税調査官の方を講師としてお迎えし、6年生で租税教室を行いました。子どもたちは社会科の授業や自計学を通して税金の種類や大切さについては学習していましたが、改めて「税金は何のために必要なのか?」について考える機会となりました。

講師の方から「税金は、払いたいですか。」という問いに対して、全員が「払いたくない。」と答えていましたが、DVDで税金がない世界の姿についてのアニメーションを視聴したことで、徐々に考えが変化してきたようです。私達の生活をより良くするために多くの税金が使われていることを実感できたようです。

この学習を通して、身近な自分たちのふるさとの姿や、私達が安心・安全な生活を送ることができるように整備されている様子により目を向けてくれるようになればと思いました。

6月1日(火) 学校教育目標の実現に向けて!!

2校時にリモートで児童総会を行いました。今回の総会は、児童会スローガンの確認と委員会活動の活動計画発表、各学級の学級目標の紹介がありました。本年度の児童会スローガンは、「感謝!坂っ子」と決められました。学校教育目標の言葉を使って、子どもたちなりに考えたようです。企画委員会の児童から、「どんなことに対しても感謝の気持ちをもって臨み、態度で示す坂瀬川小の子どもたちになりましょう。」と発表が行われました。

委員会活動の活動計画にも、学校教育目標を意識し、その実現に向けた活動が計画されていました。また、学級目標の中では、本校の児童に身に付けたい力である「学びに向かう力」「考動力」「かかわり合う力」に関連させた目標が作られており、感動しました。それぞれの目標に向けて、楽しく、そして努力する姿をしっかり見守っていきたいと思います。

5月31日(月) ふるさと坂瀬川の環境に目を向けて

昨日は5月30日で、「ゴミ0の日」でした。本校では、本日「ゴミ0運動」として、環境美化や環境保全についての関心を高めるとともに、地域の一員としてふるさと坂瀬川を大切にする気持ちを育むことを目的に、地域の清掃活動を行いました。子どもたちは、時間いっぱい活動に取り組んでいました。私は1年生と一緒に学校周辺のゴミ拾いをしましたが、葉っぱを拾ってくる子やどこかのネジを拾ってくる子など、楽しみながら活動ができていました。途中で坂瀬川公民館の館長さんや地域の方と会いましたが、頑張っている様子を褒めてくださいました。

高学年は、海岸沿いのゴミ拾いを行いましたが、袋いっぱいに燃えないゴミを拾ってきていました。集まったゴミを前に、本校職員が子どもたちに対して、「このゴミを見て、皆さんはどう思いますか。」と語りかけていました。「気が付かなかったけれど、こんなにゴミな落ちているんだと思いました。」、「みんなでゴミを拾ったから、坂瀬川がきれいになったと思います。」など、様々な視点から意見が出されていました。

ふるさと坂瀬川の環境に目を向け、ふるさとを愛する子どもたちを育んでいきたいと思います。

5月24日~5月28日

5月28日(金) 感染防止対策を行ったうえで

本日、体力テストを実施しました。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、実施できないテストもありましたが、本年度は、感染防止対策を十分行ったうえで行いました。職員の中で最後まで悩んだ種目は、「上体起こし」でした。短時間で測定するため、実施児童も支持する児童もマスクをさせることとなりましたが、さらにビニールのパーテーションを間に置き、顔の密接を防ぐ工夫をしました。50m走や反復横跳び、シャトルランはマスクと取って実施し、アルコール消毒及び熱中症対策も徹底しました。

今後の学校行事等についても、本校職員間で知恵を絞りながら、安全な教育活動に努めていきたいと思います。

5月27日(木) English Room

昨年度までパソコン室として使用していた教室を、本年度から「English Room」と変更しました。GIGAスクール構想により1人1台端末が使用できるようになりましたし、校内のWi-Fi環境も整えていただきました。これまでパソコン室でしかインターネットを使った調べ作業はできませんでしたが、すべて教室で活用できるようになりました。そこで、この教室を外国語や外国語活動で使える学習室とし、教室名も変更しました。これから掲示物等をさらに充実させていきたいと思います。

5月26日(水) やまなし

宮沢賢治の短編童話「やまなし」を、国語の授業で勉強したという方も多いのではないでしょうか。「やまなし」という題名よりも、お話の中に出てくる「クラムボン」という言葉が印象に残っているかもしれません。「このお話に出てくる『クラムボン』とは、何だろうね。」といった問いを子どもたちにしていたことを思い出します。

本日、苓北町の教育長先生が、子ども建ちにぜひ見せてほしいと、実物の「やまなし」を持ってきていただきました。本当に有り難いことです。

6年生の国語で「やまなし」を学習するのは2学期になりますが、全校児童でしっかり観察し、学習につなげていきたいと思います。

5月25日(火) 全校児童でプール掃除

5時間目に、全校児童57名ででプール掃除を行いました。昨年は7月でプールを使っての授業は終了していましたので、かなり汚れていました。それぞれの学年の持ち場を、一人一人が一生懸命掃除する姿が見られました。「ふるさとの『さ・か・せ・が・わ』小学校」の「せ」・・・せいいっぱい掃除やボランティアに取り組む学校の姿が見られたように感じました。

高学年は引き続き6時間目も掃除をしましたが、5時間目で終了した学年の児童が、「私達は教室に戻ります。あとをよろしくお願いします。」と、高学年の児童に感謝の声をかけて教室に戻っていました。高学年の児童も、笑顔で応えていました。その光景が何とも微笑ましく、また子どもたちの成長を感じた瞬間でした。

5月17日~5月21日

5月21日(金) 子どもたちが輝く学校行事を目指して

明後日は運動会を予定していますが、本日も雨が降り、運動場を使っての練習はできませんでした。本校の運動場は、一度雨が降ると雨水がたまってしまい、数日使うことができません。今日が運動会前の最後の練習でしたが、体育館を使って開閉開式やリレー等の動きを確認しました。

このような状況ですが、子どもたち一人一人が輝く運動会を目指して、子どもたちが下校した後に職員みんなで、雨水をスポンジで吸い取る作業が始まりました。特に計画されていたわけではありませんが、泥だらけになりながら黙々と作業する先生方の姿を見て、「チーム坂小」の底力を感じました。

5月20日(木) 願いを込めて

本日は、大雨の一日でした。子どもたちも本校職員も、日曜日に運動場で運動会ができることを信じて、体育館で練習していました。また、昼休みは縦割り班ごとに集まり、開会式の時に行うアピールタイムの打合せを行っていました。

各教室を回ると、5・6年生の教室で自分たちで作ったたくさんの「てるてる坊主」を見つけました。一人一人が様々な願いを込めて作ったのでしょう。子どもたちの思いが届いてほしいと願うばかりです。

5月19日(水) チーム坂小

降り続いた雨が上がり、運動場に水がたまっている部分に山砂を入れると、何とか運動会の練習ができる状態になりました。昼休みのわずかな時間を使って、本校の先生方、高学年の子どもたち総出で運動場整備に取りかかりました。みんな汗だくになりながら山砂を運び、ラインを引き、テントを用意し、5時間目に間に合わせることができました。土の緩い部分もいくらかありましたが、やっと運動場で運動会の練習を行うことができました。

運動場を使って練習をしたいという目的に向かって、子どもと職員が一丸となって取り組む「チーム坂小」の姿に感動するとともに、誇りに感じました。

5月18日(火) 学習で活用できるようになるために

先週、職員研修でタブレットの使い方について学び合ったことをお知らせしましたが、早速授業で「タブレットを正しく使えるようになろう」というめあてで学習が行われていました。本日は、3・4年の複式学級での様子を参観しました。子どもたちも先生も、最初はなかなか上手くいかず手こずっていましたが、授業終盤になると、先生から配付された問題に対して工夫しながら答える様子が見られました。私もサポートしましたが、子どもたちの方が上手に使えるようになっていました。

学んだことをすぐに学習に取り入れていこうと計画される本校の先生方も、すばらしいと感じました。今後も、タブレットを効果的活用した学習の様子について紹介していきたいと思います。

5月17日(月) 届け!子どもたちの思い

5月23日(日)に運動会を予定しています。4月上旬から新型コロナウイルス感染症対策を講じた運動会の在り方を体育主任を中心に職員で検討し、準備を進めてきました。しかし、大変早い梅雨入りとなり、今週の天気予報は雨マークばかり並んでいます。本校の運動場は、一度雨が降るとぬかるんでしまい、走れる状態に戻るまでにはかなり時間を要します。先週から思うように運動場での練習ができていませんが、子どもたちは日曜日の運動会を心待ちにしています。

昨晩からの大雨で、運動場は使える状態ではなかったのですが、昼に一時的に雨が上がると、子どもたちも先生方も外に出て、コース周辺の草取りをしていました。子どもたちの思いが届き、予定通りに運動会が開催できることを祈るばかりです。

5月10日~5月14日

5月13日(木) 馬場先生、本年度もお世話になります!

本年度の馬場先生をお迎えしての指導が始まりました。これまで馬場先生とお話しする中で、書道を通して人を育てるという考え方に、大変感銘を受けています。毛筆の指導もすばらしいのですが、あいさつや返事、姿勢、話の受け答えの仕方など、子どもたちが社会を生きていく上で必要な資質を大切に指導されます。「授業で子どもを育てる」とは、馬場先生の子どもたちに対する姿勢に表れており、私達教員が学ぶべきことがたくさんあります。

本日は、初めて3年生に毛筆指導をしていただきました。毛筆で書く前に、基本的な姿勢や態度について丁寧に話していただきました。本年度もよろしくお願いいたします。

5月12日(水) 職員も学んでいます!

多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現することを目的に、GIGAスクール構想が進められています。苓北町でも、すでに児童向けの1人1台のタブレット端末と、高速大容量の通信ネットワークが整備され、授業で活用できるように準備していただきました。

授業で活用するに当たり、職員のスキルアップを図る研修を行いました。ICT教育で次世代の人材を育てていくためにも、まずは職員同士でしっかり学び合い、積極的に活用していきたいと思います。

5月11日(火) 「なかなか上手にできません」

子供たちの授業の様子を見て回っていると、5年生が家庭科の裁縫の授業に取り組んでいました。「玉留め、玉結び」に悪戦苦闘している様子が、何とも微笑ましく感じました。「あー、もう10回目ですよ。」と玉結びが上手くいかずに訴えてくる子や、フェルトからずいぶん離れた場所に玉留めをしてしまい、がっかりしている子など、いろいろな姿が見られました。しかし、担任からのアドバイスを受けながら、集中して学習に取り組んでいる様子から、子供たち一人一人の「学びに向かう力」の向上を感じた時間でした。。

5月6日~5月7日

5月7日(金) 運動会を自分たちの手で

本日、リモートで児童集会が行われました。体育委員会からの発表でしたが、5月23日(日)に計画している運動会に向けて、どのような競技を行うのかを紹介してくれました。新型コロナウイルス感染状況を考えるとできる内容には限りがありますし、今後急な変更も予想されます。体育委員会の発表でうれしかったことは、「運動会ができる坂瀬川小の運動場に感謝して、気持ちよく運動会ができるように、みんなで草取りを頑張りましょう。」という内容でした。本校の子供たちの成長を感じました。

5月6日(木) 坂小で学ぶことへの感謝を込めて

昨年度から始めた取組の一つとして「校門一礼」があります。この取組には、「心を揃えて大きな声で挨拶をする」という目的とともに、「坂瀬川小学校で学べることへの感謝の気持ちを表す」という意味も込めて始めました。今では、すっかり本校の特徴的な取組となりつつあります。昨年度の6年生が築いてくれた伝統を、現在の6年生がしっかりと引き継ぎ、低学年への手本を見せてくれています。最近では、少しずつですが「子供たちがよく挨拶をしてくれるようになった。」という地域の方の感想も聞けるようになってきました。校内でも、廊下で出会ったら、自分たちから「こんにちは。」という挨拶が自然に出来るようになってきました。

さわやかな挨拶は、相手を意識することから始まると考えます。一つ一つの挨拶の意味を子供たちに問いながら、丁寧に取り組んで行きたいと思います。

連絡

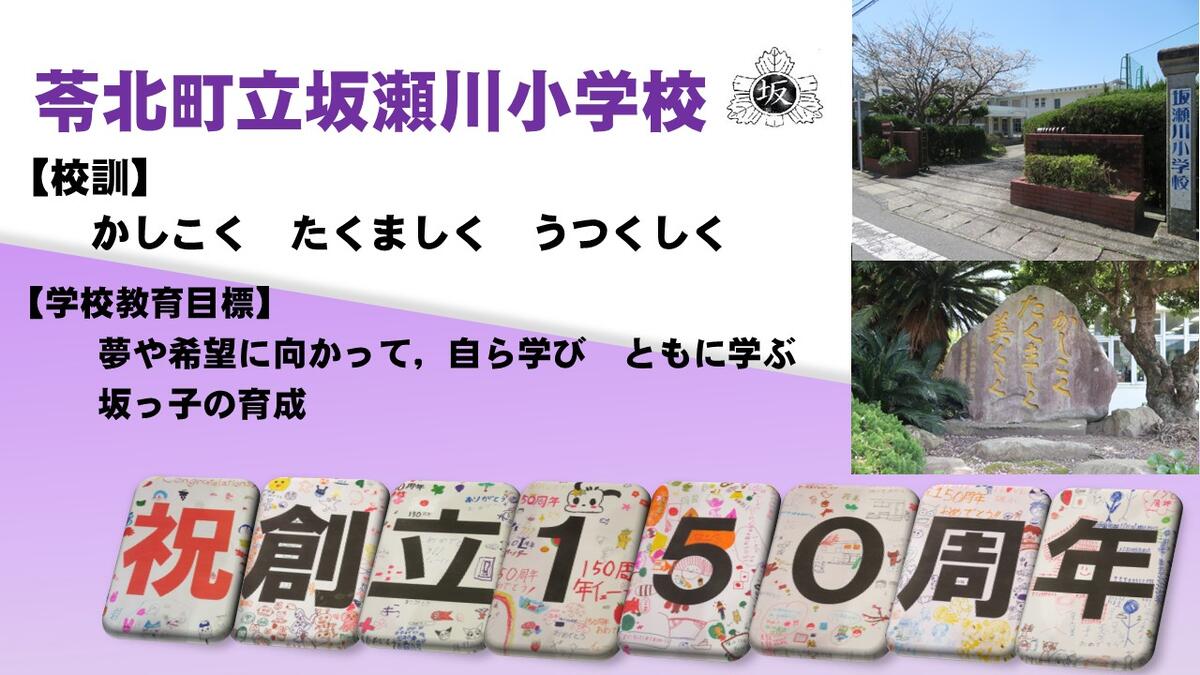

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年です。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。

周知看板が設置されました(R7.3.29)

体育館にも周知掲示をしました(R7.5.7)

「広報れいほく」で周知看板をご紹介いただきました

詳しくはこちら→https://reihoku-kumamoto.jp/list00219.html

航空写真を撮りました(R7.5.25)

周知看板に新1年生と転入生の手形が仲間入りしました(R7.7.1)

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕