校長室から

4月26日~4月30日

4月30日(金)

本校の子供たちの読書に対する関心を高め、読書の幅を広げる(学びに向かう力)ことを目的に、苓北町の読書推進ボランティアグループ「たんぽぽホール」の皆さま10名をお招きし、お話会を実施しました。本来であれば、全校児童を集めてお話を聞きたかったのですが、新型コロナウイルス感染症対策として、1・2年生のみ直接お話を聞き、3年生以上はリモートで視聴しました。昨年度は臨時休校のため、このお話会を実施することができませんでしたので、本年度は子供たちも楽しみにしていました。

お話会では、絵本の読み聞かせだけでなく、手作りの人形劇も見せていただき、子供たちもお話の世界に引き込まれていました。お話会が終わった後も、道具を触らせていただいたり、たんぽぽホールの皆さんと会話したりと、充実した時間を過ごすことができました。

たんぽぽホールの方々には、毎月の読み聞かせの時間にも来ていただき、様々なお話を紹介していただいています。今後もよろしくお願いいたします。

4月27日(火) やさしい6年生

放課後、近くの学童に通う低学年の子供たちが運動場に遊びに来ていました。そこへ数人の6年生の子たちが、自転車に乗って学校にやってきました。6年生の子たちは、学校で遊ぶ約束をしていたのでしょう。見ていると、1年生のサッカーの相手をしてやったり、ブランコを押してあげたりしているではありませんか。自分たちで遊ぶことよりも、低学年の子を楽しませることを優先している姿を見て、何てやさしい6年生なのだろうと、とても感動しました。

4月19日~4月23日

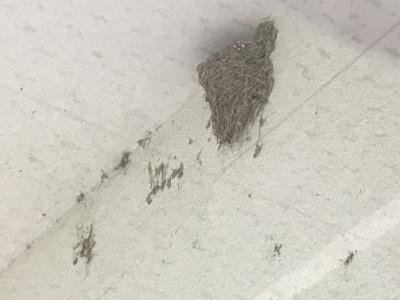

4月22日(木) 今年もツバメが巣作りを!

本校の玄関横に、毎年ツバメが巣作りをしていますが、今年も頑張っています。何度も飛んできては、周りの様子を確かめている様子が校長室から見えます。今年もここで生まれ、そして飛び立っていくツバメを見ることができるでしょう。ツバメが行き交う様子に元気をもらい、本校の子供たちが頑張っている様子を見に行っています。

4月21日(水) あいさつ上手な1年生

登校してきた1年生は、朝から次々と運動場に出てきてブランコに乗ったり、追いかけっこなどをしながら元気に遊んでいます。いつものように校門付近を掃いていると、「校長先生、おはようございます。」と大きな声であいさつをしてくれます。「おはようございます。」と返すと、にこっと笑顔を返してくれます。朝からとてもさわやかな気持ちになります。1年生は、とてもあいさつが上手です。

「ふるさと『さ・か・せ・が・わ』小学校」の「さ」→「さわやかなあいさつが響き合う学校」を目指し、学校全体で取り組んでいきたいと思います。

4月20日(火) 「考動力」を高める地震津波避難訓練

本日、地震津波避難訓練を行いました。本校は、大師山に避難することにしています。1年生にとっては初めての避難訓練でしたが、担任の指示に従って、速やかに避難できました。大師山への避難経路は大変急な坂道ですが、5分30秒ほどで全員避難が完了しました。

子供たちには、私自身の熊本地震の経験等を話し、自分の命を守るために、自分で考え、判断し、行動する力を高めていく大切さを伝えました。これは、本校の児童に身につけたい資質・能力である「考動力」です。

これからも「考動力」を高めるための取組を、学校全体で計画していきたいと思います。

4月19日(月) 自然豊かな坂瀬川

低学年の子供たちが安全に下校できているかどうかを見るために、一緒に歩いています。一緒に歩きながら、いろいろな話をしてくれます。今日は、ある児童から野いちごのある場所を教えてもらいました。私は山育ちでしたので、よく野いちごを帽子に集めていたことを思い出しました。「食べて帰ったら行けないよ。」と話すと、「集めた野いちごは、持って帰ってしっかり洗うか、ゆでてもらって食べます。」と返してくれました。私が考えていた以上にしっかりとした答えが返ってきたので、感動しました。

坂瀬川校区は、本当に自然豊かな場所です。このふるさとを誇れる子供たちを、しっかりと育てていきたいと思います。

4月12日~4月16日

4月15日(木) わたし(の命)を大切にする交通教室

ふるさと「さ・か・せ・が・わ」小学校の「わ」わたし(の命)を大切にすることを考える交通教室を行いました。苓北交番のかた、交通安全協会の方、地域の交通安全指導員の方々にご協力いただき、安全な道路の渡り方や自転車の乗り方などを指導していいただきました。

また、この交通教室に先駆けて、午前中に地域の溝上モータース様に自転車点検もしていただきました。

子どもたちの様子を見ていましたが、安全確認をもっと徹底させていく必要があると感じました。小学生の交通事故が多数起こっているようです。子供たちには、「何のために確認するのか」といった目的をしっかりと考えさせ、行動に移せるよう指導していきたいと思います。

4月14日(水) 給食、おいしいです!

給食の時間は、すべての学年を回って子どもたちの様子を見せてもらっています。新型コロナウイルス感染症対策もあり、基本的に默食ではありますが、1年生の教室では、学校での給食が初めてですので、「今日の給食は、おいしいですか。」と尋ねています。「給食、おいしいです。」と笑顔で返してくれると、見ている私の方が幸せな気持ちになります。

子供たちがおいしく給食が食べられるように献立を考えたり、毎日調理をしていただいている方々に日々感謝しながら、これらかも給食を味わっていきたいと思います。

4月13日(火) リーダーとしての姿

1年生が入学して3日が経ちましたが、少しずつ学校の生活に慣れてきているようです。1年生が楽しく過ごせるようにと、朝から6年生が1年生教室を訪れ、絵本の読み聞かせをしています。1年生が喜んで聞いてくれるようにと、自分たちで本を選んでいるようです。6年生の一人一人が、坂瀬川小のリーダーとしての自覚をもって行動してくれていることをうれしく感じます。

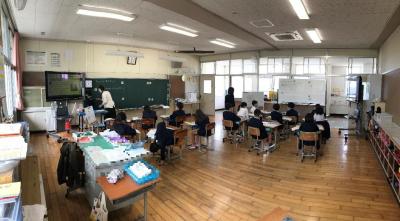

4月12日(月) 複式学級の在り方を求めて

本年度、3年生と4年生が同じ教室で学ぶ複式学級を設置しました。複式学級のの設置に向けては、昨年度から町内や管内の設置校の取組を学ぶために視察を行ったり、対象学年の保護者の皆さまに対して説明かを実施したりしながら準備を進めてきました。

複式学級を設置してある学校に勤務した経験のある職員がほとんどいないため、みんなで知恵を出し合いながら、本校なりの複式学級の姿を考えてきました。先週から複式学級による指導を始めていますが、今後も様々な学校の取組に学びながら、複式学級で学ぶよさを生かした取組を進めていきたいと思います。

4月8日~4月9日

4月9日(金) 12名の新1年生を迎えて

本日、令和3年度苓北町立坂瀬川小学校の入学式を行いました。本年度は、12名の1年生が入学してきました。保護者の皆さまも、この日を心待ちにされていたことでしょう。在校生は、各教室からリモートで入学式に参加し、新1年生を祝福していました。

会場に入場するときは、少し緊張していたようですが、氏名点呼では、マスク越しではありましたが、元気な返事をしてくれました。1年生の子供たちには、「元気なあいさつをすること」と「先生やお友達の話をしっかり聞くこと」をお願いしました。

これから始まる小学校生活が安全で、楽しく充実したものとなるよう、本校職員全員が最善を尽くしていきます。

4月8日(木) 令和3年度スタート!その朝の光景

本日、令和3年度の始業式を迎えました。子供たちの登校の時の表情を見ていると、一つ上の学年へ進級するということもあり、張り切っている様子がうかがえました。登校班長が大きな声であいさつをすると、班員の子供たちも気持ちのよいあいさつをしてくれました。

学校へ着くと、いつものように昇降口で健康観察カードを出し、新しい教室に入っていきました。新しい教室でどんなことを話しているのかなと思っていると、子供たちが次々と運動場に出てきて、ボランティア活動を始めました。卒業生が作ってくれた「美しい学校をつくる」という伝統を、在校生がしっかりと引き継いで動いてくれている様子を見て、坂瀬川小の子供たちの成長を感じました。

明日は入学式です。12名の新入生を迎え、57名の子供たちとさらにすばらしい学校をつくっていきたいと思います。

3月22日~3月24日

3月24日(水) 希望を胸に巣立つ子供たち

校庭の桜の花も咲きそろい、海からの風香る本日、保護者の方々の参列のもと、「令和二年度卒業証書授与式」を挙行しました。本校は少人数の学校であり、また大変広い体育館を有していることから、5年生のみ在校生を入れ、新型コロナウイルス感染症対策を十分行った上で実施しました。

卒業生の堂々とした姿に、本校職員全員が感動すると同時に、一人一人の確かな成長を感じました。本校を巣立つ卒業生に向けて、2つの言葉を贈りました。

まず、ウォルト・ディズニーの「夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。」という言葉です。困難にも負けずに粘り強く、一歩前にチャレンジする気持ちを大切にしてほしいという思いを込めました。

また、「凜として生きる」という言葉です。坂瀬川小学校で学んだことに誇りを持ち、これから出会うであろう多くの人たちに、自分の考えを表現していってほしいと思います。

いつもにこやかで、何事にも一生懸命取り組んでくれた本校を巣立つ12人の子供たちの未来に幸多きことを、本校職員全員が願っております。未来に向かって羽ばたけ 卒業生!

3月23日(火) 修了式

本日、令和2年度の修了式を行いました。新型コロナウイルス感染症対策をした上で、体育館で実施しました。本校の児童がすべて集まった中で話をするのは、4月の始業式以来でした。私からは、子供たちに身に付けたい力として共有している「学びに向かう力」「考動力」「認め合う力」について、この1年間で見られた具体的な姿を紹介しながら話しました。

代表の児童が、この1年で思い出に残ったことや成長したことについて発表したのですが、どの子もしっかりと自分自身を振り返った内容を紹介してくれました。特に6年生の代表の子の内容は、「学びに向かう力」について、自分自身の気持ちの変化や葛藤、そして成長や中学校への希望がしっかりと書き込まれてあり、とても感動しました。

本日、子供たちが修了証を持って帰りました。各家庭でも、子供たちの1年間の頑張りをしっかり褒めていただきたいと思います。このコロナ禍にあって、坂瀬川小学校の59名は、この1年間よく頑張りました。

3月22日(月) 思いがけないプレゼント

5時間目にもうすぐ卒業を迎える6年生に対して、中学校へ向けてエールを送る話をさせてもらいました。夢を持って努力することが、一日一日を充実させることにつながるという内容を、自分の経験談などを交えながら話しました。話し終わると、6年生から思いがけないプレゼントをいただきました。「賞状」と書かれた紙には、6年生と何気なく過ごしたときのエピソードが綴られていました。「六年間で一番楽しかった校長先生との毎日は、決して忘れません。」という言葉に、感激しました。この賞状は、私の一生の宝物です。ありがとう 6年生!

3月15日~3月19日

3月19日(金) 受け継がれる伝統

これまで朝のボランティア活動の中心となっていた6年生は、毎朝卒業式に向けての練習を行っています。しかし、学校駐車場側の山桜が満開を迎え、たくさんの花びらが散っている状態です。朝からそこを掃除しようと訪れると、すでに5年生が桜の花びらを集めていました。「皆さん、とっても助かります。」と声をかけると、うれしそうな笑顔を見せてくれました。運動場を見ると、たくさんの子供たちが分かれて草取りをしている様子も見られます。朝から学校を美しくするために活動するという6年生が作ってくれた伝統は、しっかりと他の学年の子供たちに受け継がれていくものだと感じました。

3月18日(木) 海から臨む 私達のふるさと

苓北町のお取り計らいにより、卒業を前にした6年生に、海から見えるふるさとの景色を見たりイルカウォッチングを体験したりすることを通して、小学校生活のよき思い出づくりをするとともに郷土を愛する心を育むことを目的に、

「ふるさとの景色とイルカウォッチング」を実施していただきました。

自分たちが生活する坂瀬川校区を海側から眺めるという機会はなく、大変貴重な体験となりました。また、間近にイルカが泳ぐ姿を見て、子供たちも大変興奮していたようです。この体験を通して、改めて自分たちのふるさと坂瀬川の自然の素晴らしさを感じることができたことと思います。

大変お忙しい中、6年生のために貴重な体験活動を計画していただいた苓北町関係当局の皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

3月16日(火) いつも登下校を見守っていただき ありがとうございます

低学年の子供たちが安全に登下校できるように、見守りパトロールとして一緒に行動していただいている地域の方に感謝の気持ちを伝える会を行いました。夏の暑い日も雨風が強い日も、いつも笑顔で子供たちと接していただき、一緒に下校しながら子供たちの話を聞いていただいています。子供たちにとって大好きな存在であり、誰が話をするかでもめるぐらいです。高学年の子供たちも、低学年の時に大変お世話になりました。

本日は、1年間の見守り活動を通して感じたことや、もうすぐ卒業する6年生との思い出などを話していただきました。また、6年生の代表から感謝の言葉を伝えました。

来年度も子供たちの安全のために、登下校を見守っていただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

3月15日(月) 気付く力

いつものように朝から正門前の落ち掃きをしていると、6年生の児童が「校長先生、運動場が荒れていると思いませんか?」と声をかけてきました。確かに、サッカーゴールの前あたりで、土が掘れたような跡が残っています。休みの日に運動場で遊んだ子がいたのでしょう。朝から体育委員会の子供たちが中心になって、荒れた部分にブラシをかけてくれました。私に声をかけてくれた子も手伝っていたようです。

このような学校の変化に気付く子が多くなってくれていることを、大変うれしく感じました。日頃から美しい学校づくりに関わっているからこそ、このようなちょっとした変化が気になったのでしょう。身の回りの出来事に気付く力をつけていくためには、日常から近くの人やもの、出来事に積極的に関わることが必要であることを、改めて6年生から教えてもらったようでした。

3月8日~3月12日

3月11日(木) 支援ボランティアの皆さん、お世話になりました!

坂瀬川地区における児童のスポーツ活動及び文化活動の振興を図り、会員の健全な心身の保持増進と豊かな生活の実現と、地域の中で子どもを育てることを目的として、30名の支援ボランティアの皆さまのご協力の下、「すくすく芽生え坂瀬川教室」が実施されてきました。本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により2学期からの取組でしたが、火曜日と木曜日の4時30分から6時まで、9名の児童が参加していました。30分の学習の後、グランドゴルフやミニバレー、絵手紙、将棋、習字、脳トレなど、様々な活動を計画していただき、楽しく活動していました。

本年度最後の活動となりましたので、支援ボランティアの方々に対する感謝の会が行われました。これまでの活動の様子を映像で振り返り、子供たちからの感想発表やお礼の手紙を入れたファイルを渡していました。ご協力いただいた支援ボランティアの方々も、子供たちの発表をうれしそうに聞いておられました。1年間、大変お世話になりました。

参加児童の少なさや坂瀬川小校区の地域学校協働活動の在り方を検証するため、次年度は休止することとしました。支援ボランティアの皆さまには、また新たな形で子供たちの見守り支援活動をお願いしていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

3月10日(水) 1年道徳科「もうすぐ2ねんせい」

1年生の道徳科の時間にゲストティーチャーとして参加させてもらいました。教材「もうすぐ2ねんせい」を使って、友だちと一緒に自分たちの学級を大切にする心情を育てることをねらって授業が行われました。1年生の子供たちからは、今の学級のいいところがたくさん出されました。本校で一番人数の少ない学級ですが、みんなで助け合い、認め合いながら学校生活を送ってくれていることが伝わり、とてもうれしくなりました。授業の最後に、私からも1年生のいいところを話しました。みんなうれしそうに話を聞いてくれて、とても心があったかくなる時間でした。

3月9日(火) よくがんばりました

業間の時間を使って、これまで様々な作品展でよい成績を収めた子供たちの表彰をリモートで行いました。映像を通して先生から名前を呼ばれた子供たちは、各教室で返事をして立っていました。友だちからは、大きな拍手で讃えられていました。代表の子に賞状を渡しましたが、作品展に取り組んだすべての子を表彰したい気持ちでいっぱいでした。みんな本当によく頑張りました。

本日表彰した中で、本年度校内で実施した漢字・計算大会のすべてで満点を取った子を「グランドスラム賞」として紹介しました。日頃からコツコツと練習を積み重ねてきた成果であると思います。次年度は、もっと多くの子供たちが「グランドスラム賞」に挑戦してくれることを期待しています。

3月8日(月) チューリップの花が咲き始めました

この時期は一雨ごとに暖かくなるといいますが、学校で育てている花々も彩りを増してきました。1年生が一人一鉢で育てているチューリップの花が、きょう一輪咲いていました。朝はつぼみが膨らんだ状態でしたが、昼には花が開いていたそうです。とてもうれしそうな顔が印象的でした。

駐車場側を見ると、どの学年の学級園も花が勢いを増しています。朝から草取りや水やりを続けてきた子供たちの頑張りに、花が応えてくれているかのようです。

3月1日~3月5日

3月5日(金) お別れ遠足

本日、お別れ遠足を行いました。昨夜は雨が降り、実施できるかどうか心配しましたが、低学年がてるてる坊主を作ってくれたおかげでしょうか、朝から天気が回復しました。本年度最初で最後の遠足を、子供たちも心待ちにしていたようです。

校内でお別れ会、縦割り班によるオリエンテーションを、新型コロナウイルス感染症防止対策を十分行った上で行いました。各学年から6年生へ感謝の気持ち伝える出し物が披露されました。6年生からも、感謝の気持ちを込めて言葉やダンスを表現しました。子供たちの笑顔溢れる、心に残るお別れ会になりました。

その後、坂瀬川グラウンドに向かい、縦割り班でお弁当を食べました。また、広いグラウンドを走り回りながら遊ぶ子供たちの姿を見ながら、この学校行事のもつ意義深さを改めて感じました。

3月4日(木) 6年生のみなさん、ご苦労様でした!

委員会活動の引き継ぎが行われ、新しい委員会のメンバーが顔を合わせました。これまで1年間、6年生が委員会活動を引っ張り、坂瀬川小の伝統を守ってきてくれました。6年生のみなさん、ご苦労様でした。そして、ありがとうございました。卒業までの残された時間で、新しいメンバーに仕事を教えていってください。

これからは6年生のがんばってきたことを5年生が引き継ぎ、委員会のメンバーを引っ張っていってくれることと思います。自分たちのアイディアを生かして、新たな伝統を作ってくれることを期待しています。

3月3日(水) すてきなところをつたえよう

2年生の国語で「すてきなところをつたえよう」という学習があります。学級の友だちのすてきなところを見つけて、それをお手紙に書いて伝えるという学習です。本日の授業を見ていると、友だちからもらった手紙の内容に対して、うれしかった気持ちを返す発表が行われていました。「笑顔であいさつをしてくれてうれしいと書いてあったので、これからもあいさつをがんばっていきたいです。」「苦手な給食も最後までがんばって食べていてすごいと書いてあったから、これからも残さず食べていきたいです。」など、少し照れながらも、ありがとうの気持ちをしっかり伝え合っている姿に感動しました。

友だちのよさを認め合う、すてきな学級集団に育ってくれていることをうれしく感じた時間でした。

3月1日(月) 「大根がとれました!」

1・2年生は、生活科の学習で学校園にジャガイモやエンドウ豆、大根などを育てています。学校園は、地域の方にご協力いただき、耕していただいています。また、植え方なども丁寧に教えていただきました。子供たちは水やりをしたり、草取りをしたりしながら世話をし、収穫する日を楽しみに待っていました。

「校長先生、大根がとれました。食べてください。」と、職員室に持ってきてくれました。また、下校する時は、自分たちで収穫した大根を新聞紙にくるんで、大事そうに持って帰る姿が印象的でした。

2月22日~2月26日

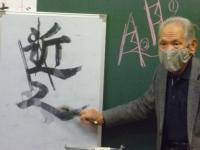

2月26日(金) 毛筆指導、お世話になりました

これまで「校長室から」や「学校生活」でも毛筆指導の馬場先生にお世話になっていることを紹介してきましたが、本日が本年度最後の毛筆指導となりました。毎月2日間、子供たちに指導していただいていましたが、お話を聞きながら、私もたくさんのことを学ばせていただきました。毛筆の指導を通して、「あいさつ」や「返事」の大切さ、感謝の心を大切にしていくこと等を子供たちに伝えていただきました。

次年度も成長した子供たちの姿を見ていただけるよう、私たち職員もがんばっていきたいと思います。1年間、お世話になりました。

2月25日(木) リモートでの児童総会

2校時に児童総会が行われました。今回も新型コロナウイルス感染症防止対策として、Zoomで各教室をつないだリモート集会の形を取りました。坂瀬川サミットとはじめ、これまでこの形式で意見交流を続けてきましたので、子供たちもすっかり慣れてきたようです。

学級目標に対する反省では、子供たちに育てたい資質・能力である「学びに向かう力」「考動力」「認め合う力」に基づいた発表がありました。子供たちがこの資質・能力をしっかりと意識しながら学校生活を送ってくれていたことをうれしく感じました。

また、委員会からの発表に対して、「みんなが楽しめるような取組を考えてくれて、ありがとうございました。」「みんなが過ごしやすいようせいりしてくれてうれしかったです。」といった、それぞれの委員会の常時活動について感謝する意見がたくさん返ってきました。高学年の子供たちは、1年間の活動に充実感や達成感を味わうことができたようです。

全校児童が一堂に集まることはできませんでしたが、大変心温まる児童総会となりました。

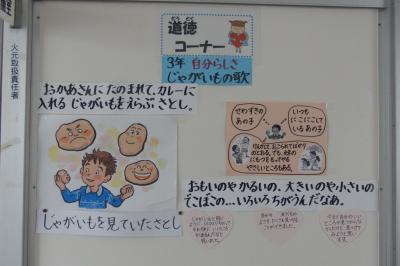

2月24日(水) 道徳コーナー

本校では、道徳科の授業で使った挿絵や子供たちの意見等を掲示する「道徳コーナー」を設置しています。他学年の道徳科の学習の様子を見ることで、自分たちの生活や考え方を見つめる場となればと考えています。現在は月ごとに学年を変えながら学習のあしあとを掲示していますが、今後「熊本の心」で紹介された熊本の偉人や出来事なども合わせて掲示しながら、子供たちの豊かな心の育成をさらに進めていきたいと思います。

2月15日~2月19日

2月19日(金) 秘密基地

本日は、3年生のクラブ見学を行いました。4年生以上の児童が参加するクラブ活動は、表現クラブ、家庭科クラブ、図工クラブ、スポーツクラブ、野外活動クラブの5つあります。次年度から参加する3年生の子供たちは、それぞれの活動を興味深く見学していました。

ホールが賑やかだったので覗いてみると、野外活動クラブが秘密基地を作っていました。その様子を見て、私も小学校時代に秘密基地を作っていたことを思い出し、懐かしく感じました。自分たちで作った秘密基地の中は、言えとは違って特別な気がして、とてもワクワクしたものです。子供たちもきっと、同じ気持ちで過ごしていたのではないかと思います。

2月18日(木) 寒い朝に心温まる取組

本日は、雪が吹き付ける寒い朝でした。朝から正門で子供たちを待っていると、「校長先生、雪が耳に入りました。」と言ってくる子もいました。

そんな寒い朝でしたが、学級では読み聞かせが行われました。たんぽぽホールの方にも来ていただき、4年生に絵本の読み聞かせをしていただきました。子供たちの様子を見るために各教室を周りましたが、ついつい物語の世界に引き込まれ、何となく心が温かくなることを感じました。この気持ちは、子供たちも同じではないでしょうか。

2月17日(水) がんばる1年生!

本日は、坂瀬川小初めての取組となる「坂瀬川サミット」を行いました。坂瀬川サミットの意義や内容については、「学校からのたより」の№13で紹介しています。子供たちの発表(動画)を学校運営協議会委員や地域学校協働活動推進員の方々に来校いただき、視聴していただくよう計画していました。

お客さんが学校に来られるということで、朝から1年生が張り切って玄関を掃除してくれました。玄関をほうきで掃くだけでなく、玄関マットの汚れをガムテープで一生懸命取ってくれました。

このように1年生も、朝からボランティア活動をがんばってくれています。「大好きな学校のために」という気持ちから考動(こうどう)してくれる姿に、子供たちの成長を感じました。

なお、坂瀬川サミットの様子については、後日「学校生活」に掲載します。

2月15日(月) 危険予測訓練

2校時と3校時の間の業間を使い、全学年で「危険予測訓練」を行いました。子供たちの将来を見据えた安全教育を考えたとき、周りにいる大人の見守りや支援も重要ですが、子供自身がいかに自分自身を守ることが出来るようになるかという考え方が大切になってくると思います。危険に対する子供自身の意識や技能を高めること、つまり危険予知能力や危険回避能力を高めていくことが必要であることから、このような訓練を計画しました。

本年度初めての試みですが、本日は動画等を使いながら、歩行中や自転車に乗るときに潜む危険を自分たちで考えるトレーニングを行いました。私自身も小さい頃、つい遊びに夢中になって怪我をしてしまった、怪我をさせてしまったという経験があります。そのたびに、「もっと考えて行動すればよかった」と反省していました。

自分の命を守るためにも、どんな時も自分自身で考えながら行動する習慣をつけていきたいものです。

連絡

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年です。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。

周知看板が設置されました(R7.3.29)

体育館にも周知掲示をしました(R7.5.7)

「広報れいほく」で周知看板をご紹介いただきました

詳しくはこちら→https://reihoku-kumamoto.jp/list00219.html

航空写真を撮りました(R7.5.25)

周知看板に新1年生と転入生の手形が仲間入りしました(R7.7.1)

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕