1月18日~1月22日

1月22日(金) すきなところを見つけよう

1年生の国語で、教材「たぬきの糸車」を使い、文章の中から自分のすきな場面を見つけるという学習がありました。単元の最後に自分の気に入った場面の文を写し、その様子が分かるように想像した絵と言葉を書いていました。見せてもらうと、すきな場面が一人一人様々であると感心すると同時に、その場面の様子がよく伝わる個性的な絵を描いていて、ついつい見入ってしまいました。このような子供らしい豊かな発想を大切に伸ばしていきたいと思いました。

1月21日(木) 関わることの大切さ

本校の体育委員会の子供たちは、登校したらすぐに運動場にブラシをかけ、他学年の子が運動場で遊ぶ前にきれいに整地しています。きれいな運動場でみんなが楽しく遊べるように、先生から指示されることなく続けています。すごいことだと思います。また、朝から学級園やプランターの草取りに取り組んでいる子供たちが、大変増えてきました。

このように自分たちから美しい学校を目指して関わった経験は、必ず子供たちの記憶として残ることでしょう。また、関われば関わるほど、学校や育てている花への愛着も深まり、学校を愛する心へと発展していくものだと思います。美しい学校を目指して取り組んでくれている子供たちに感謝しています。

1月19日(火) 正しい箸の持ち方

今週は、給食記念週間です。給食について関心を深め、給食に携わる全ての人々へ感謝の気持ちをもって、給食を食べることができるようにすることを目的に、給食記念週間です。リモートでの児童集会では、保健給食委員会が給食の歴史などをクイズ形式で発表しました。また、正しい箸の持ち方を身に付けるために、「豆つかみ大会」も行われています。毎日の給食の時間に、正しい箸の持ち方を示したイラストを黒板に掲示していますが、なかなか定着しづらいようです。この給食記念週間を機に、正しい箸の持ち方を意識付けできるようにしていきたいと思います。

1月18日(月) 自分の考えを説明する力

3時間目に2年生算数「九九のきまり」の研究授業が行われました。これまでの学習を通して子供たちが発見してきた「きまり」を活用しながら、答えの見つけ方を説明するという内容でした。きまりも、「たすたす方式」「ふえふえ方式」「入れかえ方式」「分け分け方式」といったネーミングがついていました。一人一人がいろいろな方法で答えにたどり着き、その方法を友達に紹介していきました。新型コロナウイルス感染防止対策として、アクリルボード越しに一生懸命説明する姿が印象的でした。

連絡

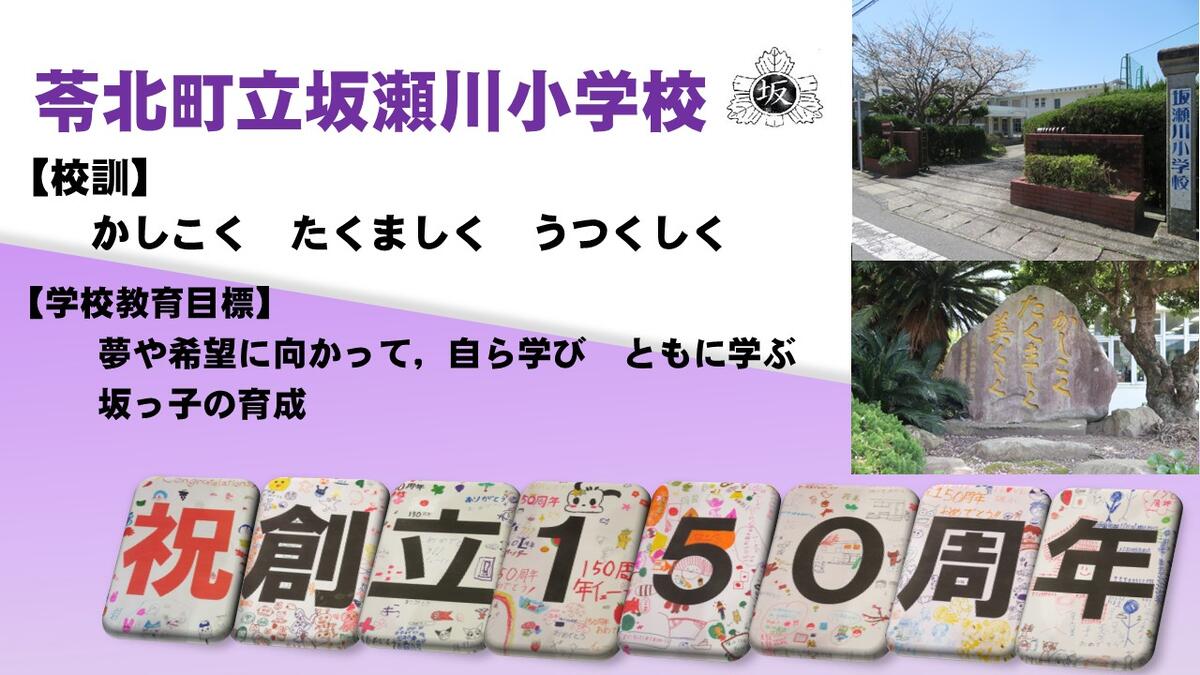

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕