2月1日~2月5日

2月5日(金) 熊本地震の教訓から学ぶ

5年生の道徳で「平成28年熊本地震関連教材『つなぐ~熊本の明日へ~』の教材を使った授業が行われました。平成28年熊本地震の発生から、まもなく5年が過ぎようとしています。発災当時の記憶は、今も私たちの心に深く記憶として残っています。この教材は、熊本地震で見られた姿や経験を未来の創り手である子供たちに末永くからり継ぐことを目的に、平成30年3月に作られました。

今日の授業では、教材「がんばれ熊本、がんばれ西原(防災無線)」を使い、これからの自分に何ができるかを考え、行動しようとする態度を育てることをねらいに行われました。子供たちは、「あいさつをする」「草取りをする」「ボランティアをする」など、自分たちにできることをしっかり考えていました。私もゲストティーチャーとして、発災当時の熊本市内の様子、支援に入った益城町の小学校で自分が心掛けたことや「何ができるか」を考えて行ったことについて話しました。

いかに時間が経過しようと、ふるさと熊本が経験した災害やその当時の想いや願いを、この教材を通じて語り継いでいければと思います。

【平成28年熊本地震関連教材「つなぐ~熊本の明日へ~」(熊本県教育委員会)表紙より】

2月4日(木) かわる道具とくらし

3年生の社会科で、「かわる道具とくらし」という学習を行います。地域の人々の生活について、 古い道具を観察したり、使い方を聞いたりしながら、人々の生活の変化や人々の願いを考えたりします。私も経験があるのですが、昔の道具を見つけるのが大変な場合があります。地域学校協働活動推進員に担任が相談しあっところ、自宅や地域に残っていたものを集めて持ってきていただきました。本当に有り難いことです。子供たちの学習も、より深まっていくことと思います。

2月3日(水) 学びに向かう6年生

本日、6年生で算数の研究授業を行いました。単元は「図を使って考えよう(割合を使って)」で、全体を1として、部分と部分の割合の和を考えて問題を解決するという時間でした。子供たちに提示された課題は、「水そういっぱいに水を入れるのに、Aの蛇口を使うと10分、Bの蛇口を使うと15分かかります。両方を一緒に使うと、何分でいっぱいになりますか。」です。一度は目にしたことがある問題ではないでしょうか。これまでの学習経験を使いながら、答えを導き出すために一生懸命考え、自分なりの解決方法をまとめていました。私は、この難問と向き合う子供たちの表情を見ていたのですが、一人一人がしっかりと学びに向かっていることが伝わってきました。

2月2日(火) かわいい鬼たちが登場!

今年は2月2日が節分で、明日は暦の上で「立春」です。日中はずいぶん暖かくなり、昼休みの運動場は、子供たちの楽しそうな声が響いています。節分と言えば「豆まき」が有名ですが、邪気祓いという意味があるようです。豆をまいてコロナ終息を願いたいものです。

校内を回っていると、かわいい鬼たちがこちらを見て手招きしています。近寄ってみると、自分で退治したいものをお面に書いた1年生でした。

5年生は、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、鬼に扮した担任に豆を投げていました。その他の学年でも、趣向を凝らした取組が行われていました。

2月1日(月) 4年の社会科を参観して

2時間目に4年生の社会科の参観授業が行われました。単元「わたしの県のまちづくり」の自然環境を保護・活用した地域として、天草の崎津を取り上げた学習が行われました。海上にせり出した「カケ」と言う足場が作られていますが、『なぜ、崎津には「カケ」があるのだろう』という学習課題に対して、4枚の写真資料を活用しながら、漁とのつながりや地形的な課題を克服することを考えて作られていったことを突き止めていきました。

また、家と家の間にあり、表通りから海岸へ抜けられる細路地の「トウヤ」にも触れ、崎津に住む方々の自然を生かした暮らし方の工夫を学びました。参観した私の方が、改めて天草の素晴らしさを教えられました。

連絡

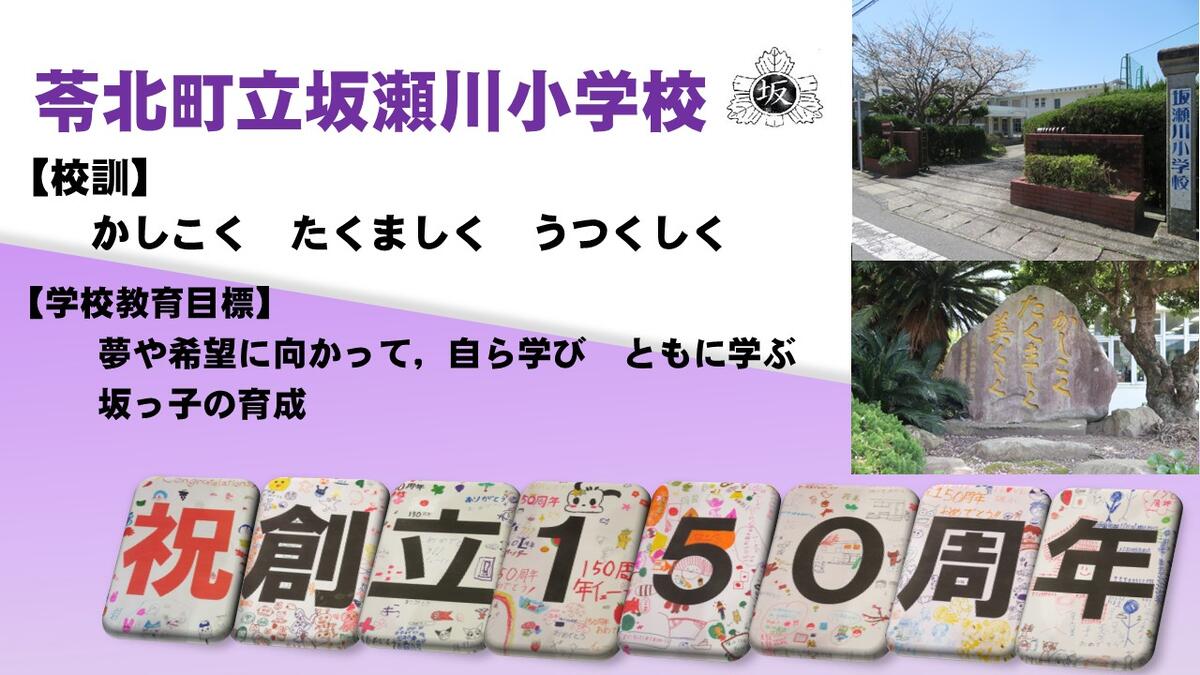

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕