熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

2014年9月の記事一覧

先生になる日を目指して

先生になる日を目指して

太田郷小学校には、毎年先生になることを目指して頑張っている学生さんたちが、「教育実習生」としてやってきます。

教育実習生のほとんどは太田郷小学校出身で、中には今いらっしゃる先生方の教え子さんも時々見えられます。

今年も教育実習生が1学期に1人、2学期になってからも3人おいでになりました。そのうち、一人の方が2週間、あと二人の方が1週間の実習でした。

わずかな期間ですが、先生たちの仕事はどのようなことなのかを経験し、これからの進路決定に生かしたり、自分が本当の先生になるための勉強の材料にされます。

児童の皆さんにとっては、実習生の皆さんもすべて「先生」です。勉強を教えてもらい、一緒に遊んだり活動したりして、お互いに学んでいきたいですね。

この2週間、実習生の人たちにとっても、児童の皆さんにとってもきっと大切な思い出ができたことでしょうね。

(下の写真は、実習生の方の算数の授業です。とても落ち着いていてわかりやすい授業でした。)

(私がある小学校で教育実習をした時のクラスの子どもたちは、もう40歳くらいになっているはずですが、時々一人一人の顔を思い出すんですよ。それほど教育実習というのは思い出深いものです。(*^.^*))

教育実習生のほとんどは太田郷小学校出身で、中には今いらっしゃる先生方の教え子さんも時々見えられます。

今年も教育実習生が1学期に1人、2学期になってからも3人おいでになりました。そのうち、一人の方が2週間、あと二人の方が1週間の実習でした。

わずかな期間ですが、先生たちの仕事はどのようなことなのかを経験し、これからの進路決定に生かしたり、自分が本当の先生になるための勉強の材料にされます。

児童の皆さんにとっては、実習生の皆さんもすべて「先生」です。勉強を教えてもらい、一緒に遊んだり活動したりして、お互いに学んでいきたいですね。

この2週間、実習生の人たちにとっても、児童の皆さんにとってもきっと大切な思い出ができたことでしょうね。

(下の写真は、実習生の方の算数の授業です。とても落ち着いていてわかりやすい授業でした。)

(私がある小学校で教育実習をした時のクラスの子どもたちは、もう40歳くらいになっているはずですが、時々一人一人の顔を思い出すんですよ。それほど教育実習というのは思い出深いものです。(*^.^*))

運動会の華

運動会の華

皆さんは、運動会の華というとどんな種目を思い浮かべられますか?組体操、徒競走・・・やっぱりリレーかな、と人それぞれだろうと思います。

運動会の種目で上学年(4.5.6年)はクラス対抗リレーがあります。毎年このリレーに向けて各クラスで朝から練習を自主的にしています。担任の先生が特に指示されるわけではありませんが、やはり子どもたちにとってリレーは特別な種目のようです。勝っても負けてもクラスが一つになれる大事な種目です。

今年ももう先週からリレーの練習を始めたクラスがあります。運動会が近づくとバトンの取り合いになるほど熱が入ります。でも、勝つこと以上に大切なのはみんなの心を一つにしてバトンをつなぐことです。

今年もリレーではいろんなドラマが生まれるだろうと思います。

運動会の種目で上学年(4.5.6年)はクラス対抗リレーがあります。毎年このリレーに向けて各クラスで朝から練習を自主的にしています。担任の先生が特に指示されるわけではありませんが、やはり子どもたちにとってリレーは特別な種目のようです。勝っても負けてもクラスが一つになれる大事な種目です。

今年ももう先週からリレーの練習を始めたクラスがあります。運動会が近づくとバトンの取り合いになるほど熱が入ります。でも、勝つこと以上に大切なのはみんなの心を一つにしてバトンをつなぐことです。

今年もリレーではいろんなドラマが生まれるだろうと思います。

ご存知ですか?

ご存知ですか?

(生き物を育てる)

学校のいろいろなところにある花を校長先生が、育てていらっしゃることは以前ご紹介しましたが、栽培委員会もいろいろな植物を育てています。昨日も朝から栽培委員会の人がお花に水かけをしていました。「委員会の仕事なの?」とたずねると、笑顔で気持ちよく「はいっ」とこたえてくれました。きれいなお花がいっそう輝いて見えました。

生き物を育てることによってその人の心も育つんだなと感じた瞬間でした。

(ご存知ですか?)

ご存知の方も多いかと思いますが、十条踏切が平成26年9月14日23時00分~平成26年10月10日6時00分まで工事のため通行止めになります。

通学してくる子どもたちは、地下通路があるので踏切は渡りませんが、保護者の方でこれまで十条踏切を通って学校においでになっていらっしゃった方はご注意ください。

あいさつ運動に取り組んでいます。

あいさつ運動に取り組んでいます。

太田郷小学校では、生活委員会を中心に毎朝のあいさつ運動に取り組んでいます。

「おはようございます」という生活委員の人たちの呼びかけに以前は半分くらいの人しか答えられませんでしたが、今ではほとんどの人か「おはようございます」と元気よく返すことができています。中には、自分の方から頭を下げて挨拶をしている人もいます。

( 下の写真をクリックすると、あいさつ運動の様子を動画で見ることができます。)

「おはようございます」という生活委員の人たちの呼びかけに以前は半分くらいの人しか答えられませんでしたが、今ではほとんどの人か「おはようございます」と元気よく返すことができています。中には、自分の方から頭を下げて挨拶をしている人もいます。

( 下の写真をクリックすると、あいさつ運動の様子を動画で見ることができます。)

我が家のルールを決めましょう

我が家のルールを決めましょう

情報通信機器の発達はすさまじいものがあり、これは、子どもたちの世界にも大きな変化をもたらせています。もちろん、プラスの面もあります。自分の知りたい情報に簡単にアクセスでき、学習の補助手段となったり、生活を便利にすることができています。

情報通信機器の発達はすさまじいものがあり、これは、子どもたちの世界にも大きな変化をもたらせています。もちろん、プラスの面もあります。自分の知りたい情報に簡単にアクセスでき、学習の補助手段となったり、生活を便利にすることができています。しかし、保護者の皆様もご存知のようにテレビ、新聞では連日のように携帯電話、スマートフォン、パソコンなどを使った犯罪事件が多発しています。また、街を歩くと子どもから大人まで自分のスマートフォンの画面を食い入るように眺めながら歩いていたり、時には自転車に乗りながら操作していたりする姿もあります。安全面からとても懸念される状態です。先日も、混みあった電車の車内で目の前に立っていたお年寄りにも気づかないかのようにひたすらスマートフォンを操作していた高校生がいたという話を知人から聞きました。とても残念なことです。

ただ、こういう時代になり、子どもたちから情報機器を取り上げてしまうことには様々な議論があります。大切なことは、家庭で話し合いをよく行い、保護者の皆様とお子さんの間でしっかりとルールを決めていだだくことです。

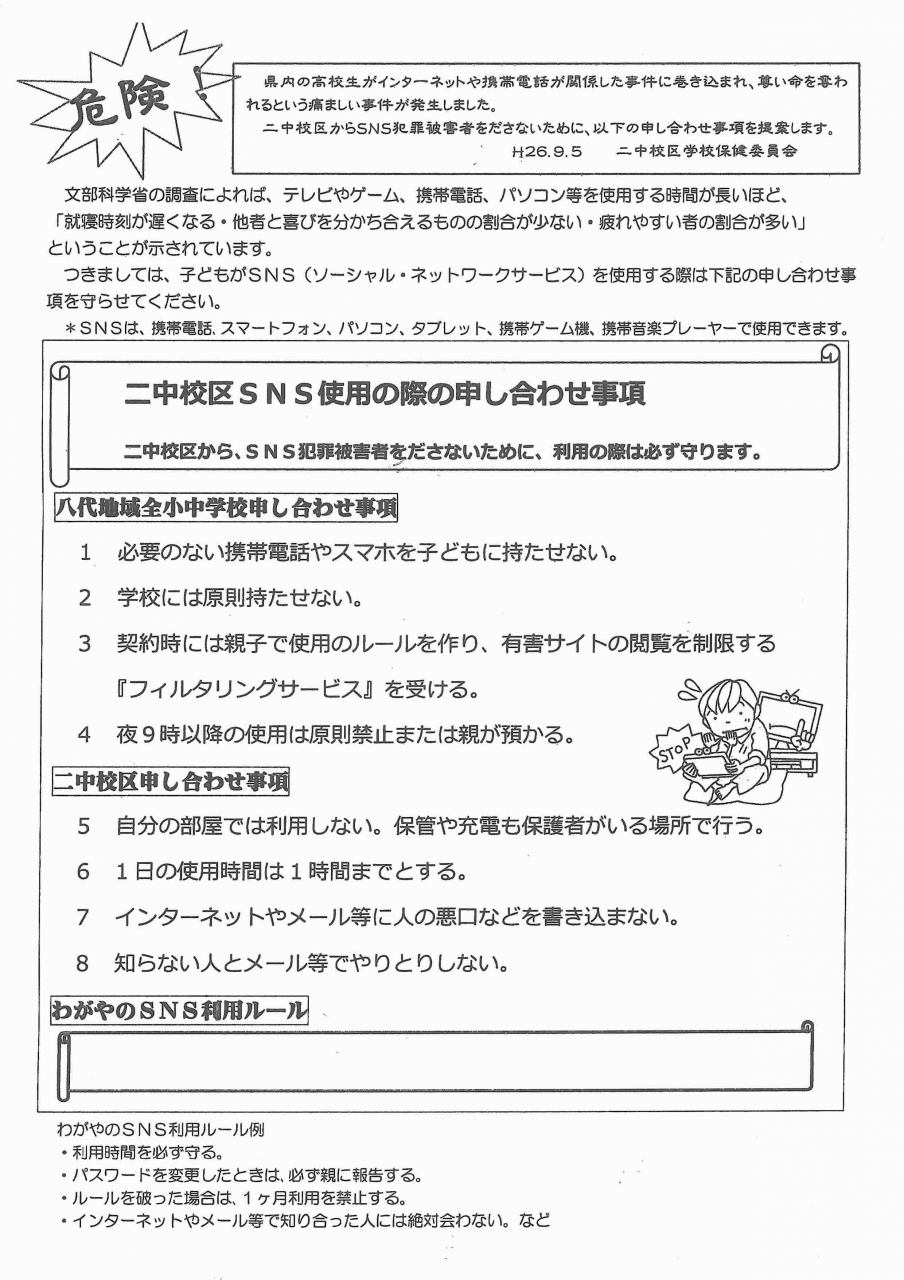

第二中学校区学校保健委員会では、下記のようなプリントを作り、二学期になって配付をいたしました。

最近はカタカナ用語が多く、私たち教員も勉強しなければならないことが多いのですが、一つだけ言葉の解説をしておきます。

SNSとはソーシャルネットワークサービスの略で、狭い意味ではある特定の趣味など共通点のある人たちがサービスを提供しているサイトにアクセスし、いわゆる『仲間の中だけ』で情報の交換や意見のやり取りをする仕組みのことです。 ※広い意味では、掲示板の書き込みなどもSNSの範疇に入ります。

お子さんが、スマートフォンなどの情報端末で危険なサイトにアクセスしたり、被害者になったり、意図せず加害者になったりしないようにするためには、学校での教育はもちろんですが、基本的には保護者の皆様がお子さんとよく相談されて、家庭での約束を決めていただくことが大切です。もう一度、下のプリントを読んでいただき、我が家のルールを再確認してください。

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

4

0

1

5

4

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。