学校生活

修学旅行 ~お帰りなさい編~

昨日,修学旅行団が無事に帰って来ました。

このホームページでは,修学旅行の最後の見学地までをリポートしたのですが,南小国町役場へ一行が到着した際もカメラを回していたのでここに掲載します。

(ちなみに,ここだけの話ですが…帰ってきたバスに向かって赤い誘導灯を大きく振りながら「おかえりー」と叫んだのですが,誰一人気付いてもらえなかった傷心を抑えながらカメラを回していました。笑)

バスを降りた子ども達は,解団式まで立派な姿で臨むことができました。

その後,お世話になった方々へお礼の言葉を述べ,中原小だけの「まとめの会」に突入です。

この修学旅行で,連合小学校代表校としていろいろな連絡・調整を頑張った担任の先生から「熱い言葉」が子ども達に投げかけられます。

その「熱い言葉」に応えるかのように真剣な眼差しで担任の先生を見つめる6年生…。

信頼関係を感じる一コマです。

そして,最後は校長先生のお話。

子ども達の姿を見て感心・感動された点をお話しいただきました。

きっと,お家に帰った後はたくさんのお土産話に花を咲かせたのではないかと思います。

また,そんなお土産話の助っ人として,このYouTubeを活用してくれるといいなとも思っています。<(_ _)>

さて,ここからは今日の話…。

6年生が留守の間は,代わりに5年生が立派に中原小学校をリードしてくれていました。

でも,やっぱり6年生が居ると,5年生も安心だったようです。

後日お伝えしますが,花の交流も無事に終了。

今日からまた,中原っ子38人でリスタートですね。(^_^)ゞ

6年生のみなさん…そして引率の先生方…本当に「お帰りなさい!!」(^-^*)

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~最終編~

修学旅行団から,最終リポートが寄せられました。

子ども達は,被爆された方のご講演を聞いたり,平和集会を開いたりしながら学習を深めました。

また,昼食を経て買い物を楽しみ,現在は帰路に就いたとの報告を受けています。

今後は,九州道を経由し,夕方に南小国町役場に到着予定です。

このホームページに掲載できなかった写真なども多数あるかと思いますが,時間を追ってこの「学校生活」でご紹介できればと思います。

7人の中原っ子と引率の先生方のお帰りを,中原小学校全員で待っています!(^_^)ゞ

保護者の皆様,南小国町教育委員会の皆様をはじめ多くの方々のご協力で今回の修学旅行も無事に終わりを迎えられそうです。

本当に,心から感謝申し上げます。 <(_ _)>

7人の中原っ子には,この1泊2日で得たものをぜひ今後に生かしてもらいたいと思います。(^^)v

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~グラバー園編~

修学旅行2日目第二報が届きました。

一行は,グラバー園等の見学を済ませ,次の活動に向かっています。

グラバー園では,ハートの石を見つけたり,歴史の話を聞いたりして楽しい活動・学習となったようです。(^-^*)

YouTubeでもその様子が視聴できますので,どうぞよろしくお願いいたします。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~1日目夜の夜景見学と,2日目朝の様子編~

昨日からお伝えしている修学旅行の様子も,今日で2日目を迎えました。

現地からは,みんな元気に過ごしているとのうれしい報告があり,ほっと胸をなで下ろしています,(^-^*)

さて,6年生の子ども達は,夕べは100万ドルの夜景と呼ばれる長崎の夜景見学を満喫したようです。

…と,ここでどうでもいい話になりますが,パソコンで「やけいけんがく」とキー入力して変換すると,なぜか「夜景県学」となるんですよね?(^_^;)

何度キー入力して変換させても「夜景県学」となるので,「なんでかな?」と考えたら,分かりました!

毎年3年生以上で実施している「熊本県学力・学習状況調査」を略して「県学調(けんがくちょう)」と言うのですが(※いわゆる教職員間だけに通じる業界用語です…(^_^;)),この「けんがくちょう」の入力の頻度が多いために

「けんがく」を「見学」ではなく「県学」とパソコンが覚えてしまっているのだと思います。

6年生の様子も伝えずに,ほんとうにどうでもいい話を長々と書いてしまいましたが,6年生の様子はぜひYouTubeでお確かめください。<(_ _)>

とにかく,みんな元気のようです。

今日一日…実り多い1日となりますように…。(^^)v

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~夕食編~

さて,本日の更新最終回となりました。

本日最終回の話題は,夕食の時間です。

長崎市内のホテルに到着した修学旅行一行は,楽しい食事をすませたとの報告が参りました。

この後は,ホテルの屋上から眺める100万ドルの夜景見学や入浴の予定です。

しかし,このホームページ更新も,今日はここまでです。

夜景見学の様子は,明日のホームページ更新でお知らせしたいと思います。

6年生のみなさんが今日ぐっすりと眠れて,明日も元気に活動できますように…(o_ _)o

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~フィールドワーク編 2~

1日目の学習も終わりを迎えつつあります。

修学旅行団から,フィールドワークの続編が送られてきました。

もう,説明の言葉は必要ないです。

6年生の真剣な学習ぶりを見てあげてください。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~フィールドワーク編~

修学旅行1日目の活動も後半戦に突入した模様です。

現在,長崎市内で平和学習を行っています。

フィールドワークでは,平和公園,如己堂,永井隆博士祈念館,山里小,浦上天主堂,爆心公園,原爆資料館をガイドの方々と一緒に学びます。

現地から送られてくる写真やリポートによると,子ども達は「休むときはしっかりと休み,学習するときは真剣に学習する」という中原っ子のもつ良さをしっかりと発揮しながら過ごしているようです。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~宇宙科学館編~

修学旅行団より3つ目のリポートが届きました。

一行は,佐賀宇宙科学館の見学を終え,次の目的地に向かっていると言うことです。

スライドショーは,宇宙科学館見学の一端です。

各チームに分かれての行動でしたので,全員の写真・動画が揃っているわけではありませんが,雰囲気だけでも感じ取っていただけるかと思います。<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~ランチタイム編~

修学旅行団から第二報が届きました! (^-^*)

一行は,現在佐賀宇宙科学館に到着し,ランチタイムを堪能しているとのこと。

ただ,ちょっと暑さでバテ気味かも?ということでした。(^_^;)

ランチをしっかりと食べ,これからの活動に備えてもらいたいですね。(^-^*)

ランチタイムの後は…いろいろな体験コーナーが備わっている宇宙科学館探検です!!

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行 ~吉野ヶ里遺跡編~

修学旅行団より,第一報が届きました!(*^o^*)

出発後のバスの様子や見学地第一弾の吉野ヶ里遺跡見学の様子です。

細かいことはYouTubeにアップしたスライドショーをご覧いただければ分かりますが,天気にも恵まれ,みんな元気に見学しているようです。(^^)v

情報によると修学旅行団一行は,吉野ヶ里遺跡見学を終え,次の場所に向かっています。

次は…いよいよランチタイムかな? (^-^*)

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

修学旅行…無事出発!! (^_^)ゞ

本日午前7:30…南小国町役場の駐車場で南小国町連合小学校修学旅行団出発式が滞りなく行われ,中原小学校の子ども達,先生方共に元気に出発しました!!(*^o^*)

今回の修学旅行担当が中原小学校であるため,出発式では中原小学校全ての6年生に出番が用意されています。

だからかな?出発式前にはみんなソワソワして緊張気味でした。

それでも,みんなで協力しながら立派に出発式の役割をこなし,元気に修学旅行の途に就いた中原小6年生です。

この1泊2日で多くのことを学び,友達とたくさん交流して素敵な思い出をつくってほしいと思います。

さて,話は変わりますが…昨日2週間分の“ため記”ならぬ“ためブログ”を執筆し上げたには理由があります。

それは,今日から始まる修学旅行の様子を,このブログ(学校生活)のページでリアルタイムリポートをするためです。(^_^)ゞ

修学旅行の引率の先生方と連携し,写真や動画を送っていただき,それを編集してこのページにアップする…というものです。

うまくいくかどうかは分かりませんが?笑 できるだけ頑張って更新したいと思います。

6年生の保護者の皆様のみならず,中原小学校ホームページを訪れた皆様方…時間がありましたらぜひこのページを覗いてみてください!<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

花の交流に向けた準備です!(^-^*)

6月2日(木)…小国支援学校との花の交流を行います。

そこで,中原小学校では6月2日に向けた準備を進めています。

5月27日(金)の朝活動では,花の交流で使うプランターづくりをみんなで進めました。

そして今日,5月30日(月)の4時間目には,全校で縦割り班ごとに集まり,小国支援学校の友達と何をして遊ぶか?などについて話し合いました。

花の交流担当の先生から,リモートで花の交流の概要を聞き,その後は高学年が中心となって活動計画を立てました。

僕が20年前に勤めていた時もすでにこの花の交流は開かれていましたが,歴史の長さを改めて感じると共に,これまで大切に受け継がれてきたことを考えると,花の交流の持つ意味の大きさを感じます。

昨年度はコロナ禍でリモート開催となった花の交流…。

今年こそ対面で実施できるといいなと思います。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

生活集会を開きました。(^_^)ゞ

5月27日(金)…生活集会を開きました。

昨年度は,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,タブレット端末アプリを活用してリモート開催していた生活集会ですが,今年はコロナ禍の状況を見極め,体育館で開催しました。

一箇所に集まって行う集会は久しぶりだったり,初めてだったり…学年によって様々ですが,全校児童の前で発表することに緊張感もあったようです。

僕は,所用で遅れての参加となりましたが,体育館では上級生が下級生を優しくリードしながら生活集会が進行されていました。

その連係プレーはさすがです!(^^)v

1年生も,担任の先生にリードしてもらいながら立派に発表できました。

この後も各月ごとに生活集会が開かれますが,最後まで体育館に集って集会を開けるといいなと思っています。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

田植えをしました!! (^^)v

5月26日(木)…全校で田植えをしました。

畑でもお世話になった後援会副会長さんの田んぼをお借りし,田植え体験です。

稲の準備までお世話になってしまい,本当にありがたいばかりです。

当日は3・4時間目に田植えを計画していたのですが,雨が心配されたため1・2時間目に変更。

すると,曇り空ではありましたが暑くもなく寒くもなく,田植えにとって最高の環境となりました。

家で田植えのお手伝いをしたこともある子もいましたし,保育園や他の機会に田植えをしたこともある子もいました。

でも,いざ田植えが始まると「ワー」「キャー」いいながら楽しそうに田植えに臨む子ども達の姿が微笑ましかったです。(^-^*)

縦割り班の1・2班,3・4班で交互に田植えをしましたが,後半は上級生だけで田植えを頑張り,下級生は声援を頑張ってくれました。

この後は,5年生が中心となって田の草取りなどをおこなっていきます。

今から稲刈りが楽しみですね。(^_^)ゞ

田植えの準備をしてくださった後援会副会長さんに感謝しつつ,学習を深めていけたらと思っています。<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

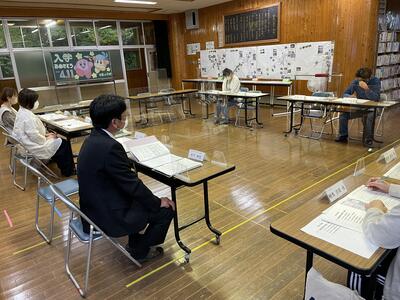

町内交流授業研第1弾が開催されました。(^^)v

5月18日(水)町内の交流授業研第1弾が開催されました。

町内交流授業研のトップバッターは,中原小学校5・6年生の授業です。

町内高学年の先生方を中原小学校にお招きし,授業の様子を見ていただきました。(*^o^*)

教科は算数。

5年生は「小数のかけ算」について,6年生は「分数のかけ算」について,その計算方法を考える授業です。

授業の導入では,本時の課題を把握し,問題解決に使えそうな「学びのツール(既習事項)」を考えます。

その後,一人学びの時間で自分の考えを導き出し,協働解決の場でお互いの意見を交流し合います。

友達の考えが自分の考えと異なると,「そこは,なんでそうなるの?」と自然と交流が始まりました。

そして全体解決…。

どの子も練り合ったあとの自分の考えに自信を持ち,全体で発表する姿が印象的でした。

複式学級の授業では,自分たちで学習を進める力がとても大切です。

でも,さすが5・6年生!

これまでの中原小学校で身に付けてきた学習力を,存分に発揮できた素晴らしい授業でした。

5・6年年のみなさん,そして授業を組み立てた担任の先生方…本当にお疲れ様でした。<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

第1回PTA運営員会が開催されました!(*^o^*)

5月20日(金)第1回PTA運営委員会が開催されました。

第1回PTA運営員会では,本年度のPTA行事について一つ一つ慎重かつ丁寧に検討がなされました。

新型コロナウイルスの感染者数も減少傾向にあるものの,まだまだ予断を許さない状況が続いています。

第1回PTA運営員会では,次のようなことが決まりました。

〇6月5日(日)日曜学校では,親子作業(除草作業)は中止です。

〇夏休み中のPTAプール開放は実施しません。

〇運動会については,昨年同様の体制で開催します。

〇8月20日(土)予定の空き瓶回収については,感染対策を十分に施した上で実施します。

第2回PTA運営員会は,7月1日(金)に開催予定です。

PTA役員の皆様には大変お手数をおかけいたしますが,この1年間…どうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>

第1回学校運営協議会が開催されました! (^-^*)

5月20日(金)本年度第1回目の学校運営協議会が開催されました。

学校運営協議会…今年から南小国町全小中学校で発足し,コミュニティ・スクール元年です。

学校運営協議会の委員の方々は,中原校区各組織の代表の方々等で構成されており,学校の運営に地域や保護者の方々の声を生かすシステムとなっています。

地域と共に歩む学校の実現に向け,この学校運営協議会と連動しながら学校教育を推進していきます!(^^)v

校長先生からの学校教育方針説明等ダイジェスト版ですが,ぜひYouTubeをご覧ください。<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

プール掃除でした!(^-^*)

5月20日…この日は全校プール掃除でした。

全校と言っても僕は出張で不在でしたので,詳しい様子はリポートできずに申し訳ありません。

ただ,先生方からプール掃除の様子を聞くと,一人も手を抜くことなく頑張っていたということで,やっぱり中原っ子だなーとつくづく感心します。

誰一人として手を抜くこと無く頑張った様子は,写真からもしっかりと伝わってきます。

写真を基にスライドショーをつくってみたので,ぜひYouTubeをご視聴していただき,中原っ子たちの頑張りぶりをご覧ください。<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

新体力テストを頑張りました!(*^o^*)

5月19日(木)…全校で新体力テストに挑みました。

新体力テストの種目は

①握力

②立ち幅跳び

③反復横跳び

④上体起こし

⑤長座体前屈

⑥ソフトボール投げ

⑦20mシャトルラン

⑧50m走

の8種目です。

1年生と5・6年生,2年生と3・4年生がペアを組み,体育館種目と運動場種目の2会場に分かれての実施でした。

それぞれの種目に全力で挑んでいた中原っ子。

結果に一喜一憂していたようですが,それぞれ昨年度の記録を上回ることができたようです。(^^)v

残念ながら全ての種目・全ての学年を撮影することはできませんでしたが,新体力テストの模様をダイジェスト版でYouTubeに掲載していますのでご視聴ください。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

3年生が出前授業に行きました!(^_^)ゞ

5月18日(水)3年生が出前授業に出かけました!

出前授業とは…南小国町の特色を教育プログラムとして位置付けたもので,役場の方や各施設の方々などを講師としてお招きし,授業をしていただくものです。

各学年毎に計画されていますが,この日はその出前授業の記念すべき第1回目!!(^-^*)

3年生を対象に,「きよらの郷・日本で最も美しい村連合」について,まちづくり課の方が講師としてお話ししてくださったようです。

今日の動画は,出前授業に出発する3年生の様子を掲載しています。

今度時間があれば,出前授業の感想などもインタビューし,その模様をリポートしたいと思います。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

イモ植えをしました!!(^_^)ゞ

5月17日(火)…全校でイモ植えをしました!

地域・保護者の方々にご協力いただき,木を蒔いたフワフワの土を耕し,畝をつくり,マルチを張っていただいた立派な畑です。

5月17日(火)…天候不良が予想されたので一度は延期を決めたのですが,「雨天」が「晴天」と天気予報が大きく変わったために,急遽予定どおりの実施を決めた次第です。(^_^;)

長靴の準備等,各家庭にはメール連絡となりたいへん申し訳ありませんでしたが,保護者の皆様には迅速にご対応いただき,本当にありがとうございました。<(_ _)>

さて,イモ植えですが…緑の少年団団長の挨拶を皮切りに,団の帽子をかぶった中原っ子たちが一協力し合いながらイモの苗を植えることができました。

素晴らしい晴天の下,中原っ子たちの活動する姿や校舎の様子が絶妙のコントラストとなり,すがすがしい光景となっております。

ぜひ,YouTubeをご視聴いただき,中原っ子の活動をご覧ください! (^_^)ゞ

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

FCどんぐりーズ…お世話になります!(^_^)ゞ

中原小学校では,毎週木曜日の放課後に「FCどんぐりーズ」というクラブ活動が行われています。

これは,南小国町の「“きよらの郷”わくわくクラブ」という総合型地域クラブとして行われているものですが,保護者や地域の方に指導していただき,みんなでサッカーを楽しむクラブです。

「“きよらの郷”わくわくクラブ」…そのスタートは20年前にさかのぼり,実は私もその立ち上げに関わっていた一人です。

「南小国ライジング・サンズ」というサッカーチームを創り,この中原小学校運動場を皮切りに,りんどうヶ丘小学校,市原小学校と場所を移しながら足かけ15年ほど活動しましたが,毎週土曜日(多いときには日曜日も)にサッカーを教えていたのを懐かしく思い出します。

※ 元ライジング・サンズのメンバーは…みんな元気にしてるかな?(*^^*)

昔話はさておき,20年前に設立された総合型地域クラブが,今も活発に活動を続けていることを間近に見ることができ,本当に嬉しく思います。

これも,南小国町教育委員会をはじめ,ご協力いただいている地域・保護者の方々のおかげです。

今日は,FCどんぐりーズで楽しく活動している子ども達の様子を掲載しています。

余談ですが…「ぎんなんの木」で有名な中原小の活動なのに,なぜFCどんぐりーズという名前なのかご存じですか?

僕は知らないので,今度機会があったら指導者の方に聞いてみたいと思っています。(^_^)ゞ

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

ため記って知ってますか?(^_^;)

教師としての面目を保つために,今から書く話はここだけの話にしていただきたいのですが…

「あんたのは“日記”じゃなくて“ため記”じゃね。( by 広島弁 )」

小学3年生の頃…夏休みの日記をためてしまい,泣く泣くまとめて書いていた僕の様子を見ながら母親が放った言葉です。(笑)

今でもその言葉が頭から離れないのですが,(^_^;)

この「学校生活」を2週間もためてしまい,頭の中でリフレインされる「“ため記”じゃね。」の声と格闘しながら,今こうして書いています。

さて,話を元に戻します。

この“学校生活”で書いた2年生の校区探検…。

その道中の話が,担任の先生から寄せられましたのでここに記します。

2年生樋ノ口方面探検part2

中原の自然はいいなあ!!

途中で足を止めて・・・きれいな自然を撮影しまくりました!

緑が光に当たって・・・下から木漏れ日が反射していました!

ツツジの赤が、目立っていました!(^o^)

タケノコ発見!!

とてもきれいな色のトンボが分かりますか?

みんなで息をのんで・・・静かに撮影しました!

カーブミラーの中にも映っています!

かわいい♥花です!(*^_^*)

青い花も色々あります!この花の色も鮮やかです!

どアップ !(^^)!

気に入ったところがあると、タブレットに!!まだまだ続きます!

樋ノ口方面探検part3で紹介します!

以上…担任の先生からでした!! (^_^)ゞ

きよらの郷の教育を担うために……

5月11日(水)午後,南小国町内の小中学校に在籍するすべての教職員が一堂に会し,「きよらの郷の教育」を推進すべく研修会が開催されました。

南小国町は,

〇礼儀正しい子供

〇自ら行動する子供

〇郷土を愛する子供

〇確かな学力を身につけた子供

を「求める子供像」として掲げ,「南小国町の未来の創り手『きよらっ子』の育成~資質・能力の4Cを育成する実践から~」を研究主題として検証していきます。

少し難しい言葉が並んでしまいましたが,(^_^;)「とにかく南小国の子ども達のために,全教職員で協力してよりよい教育を目指そう!」ということだと思います。 (^_^)ゞ

研修会の中では,教育長先生,指導主事の先生,校長先生方から南小国町の目指す教育についてお話をいただきました。

その後は,「きよら授業改善部会」「きよら調査考察部会」「きよら学習環境部会」「きよら学推進部会」の4部会に分かれ,協議を深めました。

南小国町では,11月18日(金)に研究発表会を予定しています。

昨年度から本年度までの2年間の研究の成果を披露する機会となるとともに,研究発表会に参加していただいた方々からご示唆をいただく「客観的評価の機会」ともなります。

どの学校のどの学級が公開授業を実施するかどうかはまだ未定ですが,中原小学校が公開授業をすることになっても,「日頃の子ども達の姿を確かな成果として発揮できるように」全職員で研究を深めます。(^^)v

※今日はYouTubeでの動画はありません。

写真を1枚だけ掲載していますが,全体会の合間に急いで撮った写真なので,校長先生の後頭部が写真の多くの面積を占めることとなってしましまいた。(^_^;)

校長先生も,まさか自分の後頭部を撮られているとは思っていらっしゃらなかったと思いますが……校長先生,ごめんなさい。<(_ _)>

地域と共に歩む中原小学校2 (お礼)

5月10日(火)の朝,担任からある1通のお手紙を受け取りました。

そのお手紙は,保護者の方から担任宛てに書かれたものでしたが,その手紙にはお子さんの様子を気遣う内容と同時に,次のような内容が記されていました。

「カンナ屑を畑にまくと,土と混ざって空気が入って土がフカフカになり,雑草も抜けやすくなります。また,植えたもののそばに敷き込むと泥ハネ防止になり,苗に泥がつかなくなります。小国杉のカンナ屑と農業が結びついた一体型の農業です。需要の時はおっしゃってください。(原文のままではなく,こちらで要約しています。)」

そのお手紙を読んだ瞬間,先日後援会副会長さんに耕していただいたイモ畑が頭に浮かびました。

「これだ!! (*^^*)」

こうしたお誘いは大歓迎ということで,すぐに校長先生にご相談し,まずはお手紙をいただいた保護者の方へお電話してみようということになりました。

すると,あれよあれよという間に話が進み,その日の午前中にイモ畑まで持ってきてくださることとなりました。

<(_ _)>

大型トラックと軽トラックでお越しいただき,その後はカンナ屑を丁寧にまいてくださいます。

本当にありがたいです。

来週に予定してたイモ植えは,天候不良のために延期になりそうですが,イモを植えた後の管理も頑張り,何かしらお礼ができればと思っているところです。(*^^*)

本当に,ありがとうございました!

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

放課後子供教室がスタートしました!! (^-^*)

先日(5月9日),中原小学校の放課後子供教室がスタートしました!!

なんと,今年度は週3日の開催から週4日の開催へ拡大するということです。

南小国町教育委員会の先生,安全管理員の先生方にはたいへんお世話になります。<(_ _)>

さて,放課後子供教室開校式の後はさっそく学習開始です。

そんな子どもたちの姿を眺めながら,「みんな落ち着いて頑張るな~」と,教育委員会の先生がポツリ……。

僕もカメラ越しに感じましたが,本当に集中して頑張っていました。

この放課後子供教室には,1年生から3年生の子どもたちが全員加入しています。

家庭の事情等でお休みするときもあるかもしれませんが,放課後のほとんどをこの子供教室で過ごすことになりますので,みんなで仲よく学習したり体験的な活動をしたりしてほしいと願うばかりです。

熊本県では,子どもたちが安心して過ごせる放課後の居場所づくりとして「放課後こども総合プラン」の実現に力を入れています。

そうしたプランを実現した形が,この中原小学校放課後子供教室なんだな……と,この日の活動を拝見しながら思ったところです。

そして,こうした充実した活動は,南小国町教育委員会のご支援と,地域の方々のご理解・ご協力の下に成り立っていることを忘れてはいけないな……とも強く感じました。

放課後子供教室関係者の皆様……今年一年間,どうぞよろしくお願いいたします。 (_ _)

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

緑の少年団結団式を実施しました!!

5月9日(月)業間に,令和4年度中原小学校緑の少年団の結団式を実施しました! (^-^*)

中原小学校の緑の少年団の歴史は古く,今から40年もさかのぼって結成されたと言うことを,緑の少年団今年度団長の6年生が全校児童に教えてくれました。

僕の昔話になりますが,(^_^;) 20年前に中原小に勤務していた当時の活動もとても活発で,校区に広がる学校林に植樹したり下草刈りをしたり枝打ちをしたりなど,本格的な活動として頑張っていました。

夏休みには,菊池少年自然の家と阿蘇青少年交流の家の2カ所を交互に宿泊体験学習し,ウォークラリーや登山をいそしんでいたことを思い出します。

当時の保護者の方々もとても協力的で,熊本県大会や全国大会等にも積極的に参加していたな~と,当時が懐かしいです。

そんな中原小学校緑の少年団活動も時代の流れと共に変化し,今では実際に下草刈りや枝打ち等を行うこともなくなったと聞いて少しさみしい思いはありますが,身近な植物を愛護する活動も立派な緑の少年団活動です。

SDG'sの考えに基づき,無理はせず,できる人が,できることを,できるときにすればいいんだと思います。(^^ゞ

今後も,中原小学校緑の少年団というプライドを持ち続け,代々受け継がれてきた伝統的活動として将来に引き継げたらいいなと思っているところです。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

サイトメニュー「なかばる写真館」に,「中原小学校 校庭の草木」コーナーを新設しました!

校長先生が,中原小学校の敷地内にある植物を紹介してくださるコーナーを,サイトメニューの「なかばる写真館」に新設してくださいました!! (^^)v

このサイトメニューを見れば,植物博士に近づけるかも!?ですね。 (^-^*)

新コーナーも,どうぞよろしくお願いします! <(_ _)>

新コーナー「中原小学校 校庭の草木コーナー」を見るには,左のサイトメニュー「なかばる写真館」のバナーをクリックするか,下のリンクからどうぞ!!

↓

サイトメニュー「なかばる写真館:中原小学校 校庭の草木コーナー」

地域と共に歩む中原小学校(お礼)

5月17日(火)に,みんながた楽しみにしている「いも植え」を計画しています。

「いも植え」は,学校の北側に位置する畑で行いますが,この畑は地域の方からお借りしている畑です。

僕が20年前に勤めていた時も,この畑で「いも植え」や「いも掘り」をするためにPTAの方々と耕したり畝づくりをしたりと思い出深い場所の一つでもあります。

5月17日の「いも植え」に向けて簡単に草刈りを済ませたのですが,5月6日(月)には中原小後援会副会長の方が耕運機で耕してくださいました。

※今年は,この副会長さんの田をお借りし,全校で田植えを計画しています。(^-^*)

先日,地域学校協働活動の年間計画を立てたばかりですが,中原小学校は本当に地域の方々に支えられている学校だと感じています。

今年は,さらにパワーアップし,「地域と共に歩む学校」の更なる充実を目指したいと考えているところです。

保護者・地域の方々も,何かよいアイデアがありましたら,遠慮なく中原小学校までお申し出ください!

お世話になります。<(_ _)>

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

2年生が校区探検に出かけました! (^^)v

5月2日(月)……ゴールデンウイークの狭間の平日でしたが,2年生が校区探検に出かけました。

天気は五月晴れ!

絶好の探検日和となり,2年生の子ども達もウキウキしながら探検に出かけました。

残念ながら探検について行くことができなかったため,道中の出来事を細かくレポートすることはできませんが,学校に帰ってきた後に,職員室に来てミニ報告会を開いてくれました。

それぞれが見つけた「春」や「お気に入りのシーン」を写真に収め,ロイロノートでレポートしてくれました。

その様子の詳細は,ぜひ下のYouTubeでご覧ください。(^-^*)

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

授業参観,後援会・PTA総会等 たいへんお世話になりました!

4月28日(木) 授業参観,後援会・PTA総会,学級懇談会が行われました。

新型コロナウイルス感染拡大のため,一昨年は授業参観そのものが中止となったり,昨年度は人数制限の中での授業参観,そして総会は中止となったり……といった具合で,今年のように完全な形態で実施できたのは実に3年ぶりとなりました。

当日は,多くの保護者の皆様,そして後援会の方々をお迎えすることができ,本当に嬉しかったです。

子ども達の頑張る姿はいかがだったでしょうか?

僕もそれぞれの教室を参観して回りましたが,どの子も普段以上に頑張る姿が見られました。

これも,参観していただいた方々の応援力のおかげです。(*^^*)

後援会・PTA総会についてもスムーズに終えることができました。

改めて,中原小校区の地域力のすごさに感動です。

そして,そして……「授業参観お礼のメール」にも記しましたが,保護者の方々の行動に感激です。

PTA総会後,誰から言われるともなく保護者の方々がご自分の座っていたパイプイスだけでなくその周りのパイプイスも折りたたみ,体育館前方に運び,パイプイス収納ワゴンを引き出して片付け始められたのです。

このお姿を拝見したときにはめちゃくちゃ感動しました!(^-^*)

※ 感動するあまり,校長先生が率先して動いてくださるお姿を横目に,保護者の方々を動画に収めずにはいられませんでした。校長先生……申し訳ありませんでした!(^_^;)

授業参観等の様子は,下のYouTubeでご覧いただけます。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

時を戻そう ④ (*^^*)

4月26日(火)……天気予報は大荒れ。

そこで,南小国町の小中学校では,午前中で授業を終え,給食後に下校の措置をとることとなりました。

午前9時30分……校長先生の指示の下に保護者の方々へ配信するメール文を作成し,午前9時45分に配信。

その後,特に問合せの電話もなかったことに不安を覚えつつも,午後1時30分の迎えの準備を進めました。

そして,いざお迎えの時間になると,先生方の連携や保護者の方々のお迎えもスムーズで,ほとんどの児童がおよそ10分ほどで下校することができました。

※ 少しお迎えが遅くなるという連絡をいただいたり,メールの不具合等で連絡が届いていなかったりといった件を含めても,午後2時までには全児童が下校を完了することができました。<(_ _)>

今回は,緊急引き渡しとなりましたが,多くの方々のご協力により,無事に引き渡しを終えることができたことに感謝したします。

今後も,予期せぬ事態が起こり得ますので,ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>

下のYouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

時を戻そう ③ (^g^)

歓迎遠足編も,今回で最終回を迎えます。

さて,前回の「学校生活」で出した僕からの問いかけの答えは見つかりましたか?

答えは,「360°の大パノラマ絶景を背景に,しっぽ取りやフルーツバスケットができる小学校なんて,日本中探しても中原小学校くらいしかないのでは?」と思いながらカメラを回していたのです。

YouTubeをご覧いただけた方々もそう思いませんか?(^-^*)

さぁ,レクリエーションを終えた一行が次に向かったのは,押戸石の丘のシンボル「巨石群」です。

この「巨石群」……言わずもがなですが,どれも磁力を持っていて方位磁石を近づけるとクルクル回りはじめてしまいます。

また,シュメール文字が刻まれている石もあり,以前勤めていた頃には総合的な学習の時間でその謎に迫ったこともあります。(^-^*)

そんな巨石群にたどり着き,歓迎遠足の記念として全校写真や学級写真を撮影しました。

丘を下った後は,お世話になったお礼に全校で清掃活動。

その後,お礼を言って帰路につきました。

今年は,スクールバスの乗車時刻の都合で,お弁当を学校で食べることになりましたが,みんな楽しくお弁当タイムを過ごすことができました。

お弁当を作ってくださった保護者の皆様,押戸石の丘を快く開放してくださり,おやつまでいただいたNPO法人押戸石の丘の皆様に感謝しつつ,無事に歓迎遠足を終えることができたことをたいへんありがたく思います。

本当にありがとうございました! <(_ _)>

歓迎遠足のVol.3編は,下のYouTubeでご覧いただけます。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

時を戻そう ② (^^)v

さぁ,前回の続きです。

押戸石の丘に到着すると,NPO法人押戸石の丘の方がお出迎えをしてくださいます。

中原小学校全児童で「よろしくおねがいします」の挨拶をすると,なんと!児童一人一人に「おやつ」をいただきました!<(_ _)> ※なんと,職員一人一人にもお茶をいただきました!(^-^*)

この「おやつ」も,毎年恒例とうかがいましたが,地域の方々の「中原小愛」を感じる一コマです。

この地域の方々の「中原小愛」……今も20年前も変わっていないことに感動です。※きっと学校創設時から変わっていないのだと思います。(*^o^*)

私事で恐縮ですが,この日対応してくださったNPO法人押戸石の丘の方は,僕が約20年ほど前にこの中原小学校に勤務していたときの保護者にあたる方で,とてもお世話になった方々のうちのお一人です。

……っと,このまま思い出話をしてしまうと,「時を戻そうシリーズ」が終わりを迎えそうにないので,今後折に触れながら思い出話を小出しにすることとして,話を歓迎遠足に戻します。

場所を広場に移し,1年生の歓迎会をしました。

6年生の小気味よい進行に沿い,1年生の自己紹介,レクリエーションと続きます。

※ 感心したことの一つに,1年生の自己紹介がスムーズに進むように,遠足前日に6年生が1年生教室を訪れ,自己紹介の練習に付き添ってあげたそうです。素晴らしいぞ!6年生!! (^-^*)

レクリエーションは,しっぽ取りとフルーツバスケット。

※ レクリエーションのルール説明や進行は5年生が担当しましたが,この5年生も入念なリハーサルを行って当日を迎えていました。5年生も6年生と同じくらい素晴らしかったぞ! (^-^*)

さて,レクリエーションの様子を撮影していた僕は,何を思いながら撮影していたか分かりますか?

ヒントは,下のYouTubeをご覧いただき,みなさんもカメラマンになったつもりで想像してみてください。

答えは……次回の講釈で。(^_^)ゞ

歓迎遠足のVol.2編は,下のYouTubeでご覧いただけます。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

時を戻そう ① (^^ゞ

かなり忙しくて(^_^;)

久々の更新になってしまいました。 <(_ _)>

前回の「学校生活」では,「歓迎遠足の前日に書いている」という設定で,実は歓迎遠足当日朝に書いていた記事でしたが,今日は「歓迎遠足当日」という設定で約2週間後の今日(5月5日)に書いています。(笑)

4月22日……歓迎遠足に行くぞ!という時には,分厚い雲が空を覆いつくし,「遠足に行っても肌寒いかな?」といった感じでしたが,何が何が!?

みんなが出発式に集まりだしたら見事に空が晴れ渡りました! (^^)v

校長先生も空を見上げて思わず「拍手!」とおっしゃったほどです。

出発式を運動場横で行い,バスの運転手さんにご挨拶。

それからバスに乗り込み森林の中を走ります。

木漏れ日から降り注ぐ陽の光がたまらなくいい感じです。

バスを走らせて10分ほどでしょうか? 今,熊本県内屈指のパワースポットとして有名な押戸石の丘に通ずる道で下車。

そこからは徒歩で押戸石の丘を目指しました。

100mほどの山道を抜けると大パノラマの絶景が目に飛び込んできます。

素晴らしい絶景を背景に,中原小学校一行はゴール付近まで突き進みました。(^_^)ゞ

…という場面で,今回はここまで。

次回の「学校生活」でこの続きをお知らせします。

歓迎遠足のVol.1編は,下のYouTubeでご覧いただけます。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

明日天気にしておくれ! (^-^*)

明日は待ちに待った遠足です! (*^^*)

とタイトルと書き出しを書いておきながら,実は時間がなくて今(遠足当日の早朝)にこのブログを書いています。(^_^;)

本当は,昨日のうちにアップできればよかったのですが……<(_ _)>

ということで,ここからは昨日(4月21日)時点の気持ちで書き進めますので,読んでくださる方々もそのつもりでお読みください。

明日は遠足です!(と書き始めて,なんだかわざとらしい感じもしますが このまま続けます。笑)

天気が心配されますが,天気予報では明日だけが晴れマーク。

担当の先生が,「僕が担当する行事には雨がつきもので……」と計画の段階で消極的な発言をしていましたが(笑)雨男だの雨女だの,そんな非科学的なことは現代社会には通じません!笑

誰が担当しても,雨が降るときは降るし,晴れるときは晴れるのです。(^^ゞ

……と,こう考えると,むしろ数学的確率を考える方が楽しいかもしれませんね?

おっと……よくないクセが出て,また話題がズレました。(^_^;)

中原っ子みんなが心待ちにしている遠足のレクリエーションの内容は,5・6年生が考えてくれます。

その一つが,「しっぽ取り」(*^^*)

今日の体育では,その「しっぽ取り」を実際に自分たちで試してみて,中原っ子全員が楽しめるように工夫改善をすることも「めあて」の一つのようです。

そんな5・6年生の授業の様子をのぞいてみると,赤白対抗のタッチリレーをしていました。

1回戦を終え,どうしたらもっと上手にコーンタッチをしながら早くゴールできるか?をみんなで助言し合いながら考えました。

その助言を基に第2回戦。

赤白大接戦の末……勝者は?

その後,レクリエーションでするはずの「しっぽ取り」。

みんなでルールを確認しながら1回戦目にトライしました。

1回戦目を終えた後,時間は「1分間」,ルールはこのまま,気を付けることは「体に触らずにしっぽを取る」ことなどをみんなで確認し,2回戦目にトライしました。

その様子を見ながら,明日は晴天の下で思いっ切りしっぽ取りを楽しめるといいなーと思ったところです。

……と,ここまで書いて,「時を戻そう」と,遠足当日の今日の空を見上げると,太陽が見えていません。(^_^;)

太陽さん……どうか遠足の時だけでもいいので顔を見せてくださ~~~い! <(_ _)>

5・6年生の体育の様子は,下のYouTubeでご覧いただけます。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

新しい学年で勉強を頑張っています!!

新年度を迎え,2週間目に突入しました。(^-^*)

子どもたちも新しい学年に進級・入学し,学習も本格的に始まっています。

今日は,短い時間ですが1年生,3・4年生,5年生の学習の様子を動画付きでご紹介します。

まずは5年生の学習です。

理科の「雲と天気の変化」の学習で,学校の北側の空を観察するために準備を進めていました。

方位磁針で北側を確認し,タブレット端末で雲の様子を撮影します。

よく晴れた空が青く澄み渡り,絶好の観察日和でした。 (^-^*)

次は,1年生…算数の学習です。

「おなじかずのなかまをさがそう」と題し,電子黒板に投影された動物たちの数を数えています。

みんな小学校での勉強に意欲的で,担任の先生も嬉しそうに授業を進められていました。 (^-^*)

最後は3・4年生の学習です。

国語の音読発表をお互い聞き,感想を述べ合います。

前で発表する子は,みんな緊張した面持ちです。

それでも精一杯音読を頑張る姿に,聞いているみんなは大きな拍手を送っていました。 (^^)v

その様子は,下のYouTubeでご覧いただけます。

YouTubeを視聴される方は,下のリンクから中原小学校動画配信運用方針をご確認いただいた上でご視聴をお願いいたします。 (*^o^*)

6年生のみなさん……お疲れ様でした。(^_^)ゞ

4月19日(火)……この日は,全国学力・学習状況調査ということで,日本全国の小学6年生と中学3年生が一堂に同じ学力調査問題・学習状況調査問題と正対しました。

さらに今年は,毎回行われている国語と算数・数学に加え,4年ぶりに理科も加わったスペシャルな年です。

◎1時間目:国語

教室の様子を見ると,子どもたちは長文の読解に時間がかかっていたようです。

問題の傾向としては,グループでの話合いの様子など学校生活の場面を題材にした設問が目立ち,知識と思考力をバランスよく確認する感じでした。

公園をきれいにするアイデアを話し合う対話文を読み,指定された条件を踏まえながら自分の考えをまとめる記述式問題が出されたり,2つの文章を読み解き,漢字の書き取りなど基礎的な知識を問いつつ,思考力・判断力・表現力を確認する問題が出されたりしていました。

◎2時間目:算数

計算やグラフ,表の読み取りを通じて日常生活の課題を解決させる狙いがうかがえる出題が多かったようです。

学級でお楽しみ会の遊びを決める場面が出題され,表の空欄を埋める数を求める式と答えを書いたり,グラフや表からデータの特徴や必要な情報を読み解いたりするなど,知識と思考力をバランスよく評価する設問でした。

さらに,全国学力調査でのプログラミングに関する初めての出題があり,プログラムが示す作図の手順を基に図形を構成する要素に着目し,出来上がる正しい図形を答えるものでした。

子どもたちの机の上には消しゴムのカスが山をつくっており,悪戦苦闘の様子が想像されます。

◎3時間目:理科

新学習指導要領では,観察を通して身の回りの生物の色や形,大きさなどの差異に気づかせる学習を求めていますが,こうした視点を踏まえ,提示された情報を分析や解釈することで自分の考えを持つことができているかどうかを確認する設問が出題されていました。

特徴的だった問題は,モンシロチョウ,ショウリョウバッタ,ゲンゴロウ,シオカラトンボについて,食べ物や育ち方で分類した表などを提示し,それを複数の視点で読み解くことによって新たに見いだした「問題」を選ばせるものでした。

◎4時間目:学習状況調査

学校や家での勉強や生活の様子につい尋ねるねらいで,およそ70の問いに答えます。

子どもたちは,日頃の学習・生活の様子を振り返りながら最後まで粘り強く答えていました。

以上,今年度の全国学力・学習状況調査のリポートを終えます。

なお,試験風景を写真撮影するのもはばかられるくらい6年生の子どもたちは集中して調査に臨んでいたため,写真掲載はありません。 <(_ _)>

同様に,鉛筆の音がひたすら響くほど黙々と試験に臨む姿をYouTubeにアップしても……と思ったので,動画も撮影していません。 (^_^;)

文字だけのレポートになって申し訳ありませんが,ご理解ください。

6年生のみなさん……本当にお疲れ様でした。

なお,結果については例年夏休み後半頃に届くかな?と思います。

また,実際の調査問題や正答例等を実際にご覧になりたい方は,下のリンクからお進みください。

https://www.nier.go.jp/22chousa/22chousa.htm

やっと公開できました~~~。(^-^*)

土日…特にグータラしていたわけではないのですが,動画の公開が今になってしまいました。(^_^;)

中原小学校動画配信方針をホームページに貼り付けようと頑張ってみたのですが,学校CMSによるホームページ運用が初めてなので,なかなか思うようにいかず…まだまだ勉強不足を感じています。

YouTubeにアップした動画は,先週お知らせしたように1・2年生の生活科の一場面です。

2年生が1年生に中原小学校の学校生活を教えてあげる内容と,ミュージックベルの演奏,そして某テレビアニメソングに合わせたダンスです。

ダンスシーンは今回の動画ではあまり登場しないのですが,某テレビアニメソングに合わせて踊るダンスで事前に練習もしました。

ちなみに,このテレビアニメソングは「マジ〇ガーZ」です。(^-^*)

2年生の担任の先生が大好きな歌だそうで,「聞いたり歌ったりすると元気が出る!」という歌です。

新1年生のみんなは,昨年度行った交流会でも一緒にこの歌を歌って踊ったということで,振り付けもバッチリでした! (^^)v

ここだけの話ですが,僕も2年生の子どもたちに教わりながら事前に練習し,本番ではマジ〇ガーZの手作り衣装を着て踊ったんです。(笑)

本当は,校長先生が踊る予定でしたが,出張でご不在でしたのでピンチヒッターで……(^-^*)

今日も,「1年生……可愛すぎる!(*^o^*)」と大声で言いながら廊下をうれしそうにスキップしていた2年生の子どもたちですが(笑),1・2年生の絆が深まるきっかけとなった1時間でした。

中原小学校YouTubeチャンネルを開設!! \(^_^)/

昨日までに,「中原小学校情報公開に関する指針」にのっとって保護者の方々からの承諾作業を終え,本日無事に中原小学校YouTubeチャンネルを開設することができました。 <(_ _)>

今後は,「掲載を控えてほしい」というご家庭に配慮しながら,安全な運用に努めて参りたいと考えていますので,どうぞよろしくお願いいたします。

校長先生とも相談し,今後は中原小学校YouTubeチャンネルの名称を広く公募したいと考えています。

そのときは,皆様,ぜひお知恵をお貸しください。(^-^*)

さて,記念すべき中原小学校YouTubeチャンネル第一号の動画は1年生と2年生の交流会の模様です。

しかし,本ホームページに情報公開指針を掲載するなど動画公開の条件を整えてからと考えています。

明日には,そうした一連の条件を整えて,なんとか動画公開にこぎつけるぞ!

…と,今は思っているのですが,休日をぐーたらして過ごす可能性もゼロではないので,あまり期待はしないでください。(笑)

今日は,1・2年生の交流の様子を撮った写真だけ掲載しています。(^_^)ゞ

あれから6年の歳月が流れました。

熊本地震…この言葉を聞くことさえ耳を塞ぎたくなる方がいらっしゃることを承知で,今このブログを書いています。

あれから6年の歳月が流れました。

私的な話になりますが,4月14日と16日を迎える度にある人の悲痛な姿が思い出され,心が痛みます。

子どもの存在は,周囲の人々にとって何よりも尊いものです。

だからこそ,子どもたちの命を守るということは,そうした周囲の人々の思いや願いを大切に守ることにもつながるのだと思います。

そんな思いで,今日の地震避難訓練に臨みました。

業間の時間…地震が起きたことを想定し,校内アナウンスで周知します。

子どもたちは,素早く机の下にもぐりこみ,頭や体を守る行動をとりました。

そして,避難。

体育館につながる廊下には,避難する子どもたちの足音だけが響きます。

校長先生からは,子どもたちの避難の様子や態度がたいへん立派であったことを褒めていただきました。

「廊下を歩いていると,窓ガラスや本棚があったので,もし地震で割れたり倒れてきたりしたらどうしようかと考えました。」と,高学年の子どもが避難の感想を発表してくれました。

実際に災害が起こることを想定すると,こうした考動(考えて動くこと)がとても重要になってきます。

避難の形にパターンはありません。

東日本大震災では,「釜石の奇跡」と呼ばれ,語り継がれている出来事があります。

※ここで詳細を記すことは割愛しますが,ぜひ子どもたちと一緒に「釜石の奇跡」で検索してみてください。

<(_ _)>

東日本大震災は,判断一つで多くの命を失ってしまうことも,また助かることもあるのだということを,教訓として私たちに残してくれました。

そして熊本地震では,災害はどこかの出来事ではなくいつでも起こりう現実なのだと改めて思い知らされました。

しかし,たとえ人々に災害の怖さを知らしめるためだとは言え,そこまで多くの命を犠牲にする必要があったのかと…そんな思いが後を絶ちません。

災害がないことが最も望ましいことですが,もし災害が起きたら…被害を最小限に抑えるための考動力を養いたいと改めて思った避難訓練でした。

く〇モンじゃなかったけど…うれしぃ~~~!! \(^_^)/

さて,みなさんはこのブログの題名から何を想像されましたか?

実は,中原小学校に熊本県で有名なキャラクターがやってきました。

ヒントは…クマです。(^-^*)

でも,みなさんが想像する真っ黒のキャラクターじゃないことは,題名からもお分かりですよね?(笑)

でもでも,熊本県で有名なキャラクターということも間違いではありません。

その答えは…このブログの写真のどこかに写っていますので,探してみてください。(^^)v

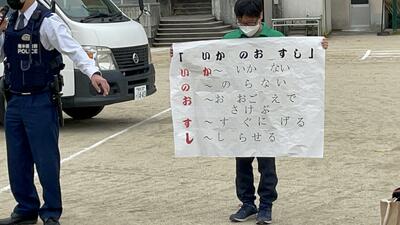

今日は,3時間目に交通安全教室が行われました。

心配していた天気もどうにかもって,実際に道路の横断の仕方なども練習しました。

講師の先生は,小国署と赤馬場駐在所から来られた3名の警察の方にご協力いただきました。

この3名の警察の方々と,ゲストキャラクターの絶妙な掛け合い(と言っても,ゲストキャラクターは声を一切挙げていませんが…あうんの呼吸で掛け合いをされていらっしゃました。)を基に,とても分かりやすいお話をしていただきました。

不審な人に出会ったら??「いかのおすし」です。

「いか」…行かない。

「の」……乗らない。

「お」……大声を出す。

「す」……すぐ逃げる。

「し」……知らせる。

横断歩道の渡り方と並行して,この「いかのおすし」も実際に練習してみた中原っ子ですが,もう鬼に金棒ですね。(^-^*)

明日からも,きっと今日の学びを生かして安全に登下校をしてくれることと思います。

最後には,お土産までいただき,さらにゲストキャラクターとも記念写真も撮って,子どもたちは大満足のようでした。

警察の方々,そして特別ゲストキャラクター「〇っ〇ー」,本当にありがとうございました!! <(_ _)>

ババロアとシャインマスカットです!

中原小学校では,子どもたちが登校後に自主的にランニングを始めます。

その後,みんなで輪になって「出されたお題」に沿って一人一人が答えていきます。

その光景を見ようと職員室前ドアの前に立った瞬間,僕の耳に飛び込んできた言葉が,表題の「ババロアとシャインマスカットです!」です。(^-^*)

その後の発表の様子を聞いていると,どうやら今日のお題は「好きな食べ物」のようでした。

「ババロアとシャインマスカットが好きだなんて洒落てるな~。」と思いながら時間が過ぎ,2時間目にとある学年の理科の授業に参加しました。

自己紹介がてら好きな食べ物を聞いてみると,最初に答えてくれた子が「ババロアとシャインマスカットです!」と…(笑)

「あ!今朝のお題で"ババロアとシャインマスカット"って言ってたのは君だったの?」と尋ねると,「ハイ!」と満面の笑み。

心の中で,「今朝の声の持ち主は君だったのか~」と思いながら,何気ないことに喜びを感じた瞬間でした。

写真は,その学年の子ども達の理科の授業の様子です。(^^)v

Welcome to Nakabaru Elementary School !!

令和4年度の入学式が行われました。

8名の新入生を迎えるために,在校生と先生方で力を合わせ計画・準備を進めてきました。(^^)v

心配された天気ですが,午前中は何とか雨も降ることなく新入生にとって晴れの入学式となりました。

「新入生入場!!」

進行の教務の先生の声が上がると同時に音楽が流れ出し,新1年生の入場です。

どことなくはにかみながら入場してくる子,照れくさそうに入場してくる子,元気いっぱい腕を振って入場してくる子…等々…それぞれの表情があり,8人ですがとても素敵な入学式になりそうな予感を感じさせる入場でした。(*^o^*)

1年生担任の先生の元気な氏名点呼が行われると,校長先生からのお話が始まりました。

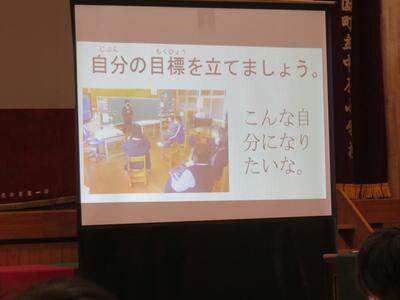

「3つの"する"を頑張ってください。」と,先週の就任式でお話しされた「あいさつする」「なかよくする」「感謝する」という3つの"する"について説明されました。

校長先生のお話は,骨子が終始一貫しており,ブレがなくたいへん分かりやすいお話だなと聞く度に思います。

きっと,1年生の子どもたちにもとっても分かりやすかったのではないでしょうか。

多くのご来賓の方々からご祝辞をいただき,また,教育長先生からは"告辞をいただきました。

新一年生の子どもたちと共に,私たち教職員も身が引き締まる思いです。

式後には,保護者代表挨拶をいただきましたが,この挨拶がとっても楽しい内容でした。(笑)

保護者代表挨拶には,今流行の「YouTuber」というキーワードが出てきたり,人気アニメの登場人物名が出てきたりとユーモアたっぷりで,それでいて伝えるべきお気持ちはしっかりとお伝えいただいた挨拶だったように思います。

と…ここで正直な気持ちを言いますと,僕がその後の「職員紹介」を進行したのですが,このユーモアたっぷりの保護者代表挨拶のあとでは,ちょ~~~~っとやりづらかったのです。(笑)

ただ…これはここだけの話にしておいてくださいね。(^_^)ゞ

さぁ,新入生8名が加わり,4月12日からは全校児童38名の中原小学校が本格始動です。

職員紹介でも新1年生の保護者様向けにお伝えしたことですが,児童数も職員数も少ないことをメリットと捉え,中原小学校の歴史の1ページを彩れるようにと考えています!!

新1年生のみなさん…Welcome to Nakabaru Elementary School !! \(^o^)/

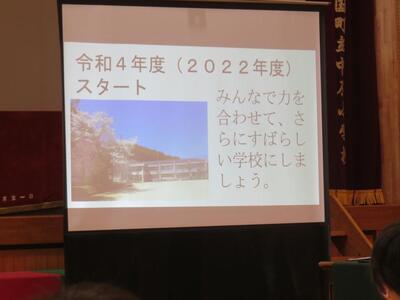

本当に「スタート!」…の巻

ここまで来るのに,かなり寄り道した感がありますが,いよいよ就任式・始業式の様子を書きます。(^_^;)

さあ、いよいよ始まりました!

4月8日(金)の中原は快晴です。朝陽がまぶしいです。

いつものように朝ランが始まりました!みんな新しい気持ちで走っているのでしょう。

年度の移り変わりを,中原小のシンボル「ぎんなんの樹」が,しっかりと見守るようにみんな見つめているようです。

そして就任式が始まりました。今日も南チャンネル(南小国町のケーブルテレビ局)の取材があります。

さぁ!新しい5名の先生方の入場です。

先生方、どうぞよろしくお願いします m(_ _)m

本年度就任した校長先生からお話がありました。

今年の中原小学校では「3つのチャレンジ」として,「あいさつする」「なかよくする」「感謝する」を頑張ります!

今年度も,中原小学校を,どうぞよろしくお願いいたします。 <(_ _)>

中原っ子の素行に感動~~~~~~~~!! \(^O^)/

4月8日(金)朝から職員玄関前を竹ぼうきで掃いていると,「おはようございま~~~す!」の元気な挨拶が聞こえました。

登校第一陣の子どもたちが到着です。

しかし,驚いたのはその次の子どもたちの行動。

僕が玄関を掃いていることを察知しての行動なのか? 玄関に上がる前に,泥落としで靴の裏の泥を落とし始めました。

しかも,それが一人や二人ではなく,中原っ子全員がするのです。

僕は,思わず「おおおおーーー!」と声を上げ,その様子を写真に撮ってしまいました。(^^)v

以前,僕が中原小に勤めていたとき(今からかれこれ20年ほど前になります…)は,子どもたち全員が職員室に顔を出して「先生方,おはようございます!」「先生方,さようなら!」と挨拶をする姿に感動したことを今でも覚えていますが,今回はさらにグレードアップした姿を見て,あの感動が再びよみがえりました。

就任式・始業式前の一コマですが,どうしてもブログに掲載したくて書いちゃいました。 (^^ゞ

いよいよ令和4年度がスタートです!! (^_^)/

今朝,自宅を出て阿蘇谷を運転していると白い霧が立ちこめていました。

「これは,ひょっとすると?」と思いながら大観望を上りましたが,坂を上り切ったところで阿蘇谷が雲海ですっぽりと覆われている光景が目の前に広がりました。

見事に予感的中!!です。(^^)v

目の前に広がる雲海は,令和4年度のスタートの日に何かいいことが起こりそうな気持ちにさせてくれました。

令和4年度中原小学校の始動に合わせて,ブログも再開です!!

このブログは,Team NAKABARUとして,私たちの連携の下に運営していきたいと思っています。

1年間…どうぞよろしくお願いいたします!! <(_ _)>

ありがとうございました。

いよいよ最後となってしまいました。とても、さびしい気持ちでいっぱいです。赴任した2年前、教育活動をスタートさせた直後に、5月末まで感染症拡大防止のため再度の休校となったことを思い出します。その後、感染症防止対策を徹底してまいりました。その結果、今日まで感染者を出すことなく教育活動を行うことができました。保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力があってのことと考えます。学校行事におきましては、これまでの形で「運動会」や「ぎんなん祭」等を行うことができず、大変申し訳ありません。しかし、形を変えながらも「中止ではなく、できることから始めよう」と全職員で努力してまいりました。その一つに、「中原ウォークスタンプラリー」があります。子どもたちは、縦割り班で中原のなかをフィールドワークしました。知らないことが多くあったようです。小学校で「中原」のことを知り、中学校で「南小国町」のことを知って、大人になってほしいと願っています。この取組は今後も継続させていただければ幸いに思います。最後になりますが、中原小学校の教育に、多くのご支援を賜りまして本当にありがとうございました。今後も継続して保護者の皆様、地域の皆様のお力添えをいただきますよう、よろしくお願いします。修了式で子どもたちに話した内容を掲載し、お別れのご挨拶とさせていただきます。

「みなさん、おはようございます。そして、進級おめでとうございます。昨日、6年生2名を中原小学校から送り出しました。とてもさびしい気持ちでいっぱいですが、6年生が受け継ぎ、発展させてくれた伝統をさらに発展させていくことが、在校生あなたたちの使命だと思います。中原小学校のシンボルである『いちょう』の木。『いちょう』には雌株と雄株があります。本校の『いちょう』は、種子である『ぎんなん』ができますので雌株です。裸子植物ですが、ちゃんと花が咲きます。葉っぱと同色系で分かりにくく、高い位置の枝の近くで見られます。日本には、室町時代より前に入ってきたとされています。『種の起源』を記したダーウィンは、『いちょう』を『生きた化石』と呼びました。地球上で植物が繁茂したのが約1億5千万年前で、そのころの植物で『いちょう』だけが現存し、ほかの植物はすべて化石となっているからです。そう考えると、とても貴重な木であることが分かります。植物名の『公孫樹(いちょう)』は、公(父)が撒いて、孫の代で実ができるという意味になります。『いちょう』は大きく育ち、長生きするので『長寿』という花言葉がつけられています。目立ちませんが、厳しい冬を乗り切り、『ぎんなん』を実らせるために花を咲かせます。とても、すごいなあと思います。そして、これまで先輩方が築いてこられた伝統を見つめてきました。そんな『いちょう』は、あなたたちをいつも見守っています。校長先生はこんな思いで、あなたたちの成長を見てきました。校長室だよりのタイトルを『Ginkgo flower いちょうの花』と名づけた理由です。さあ、今度はあなたたちの番です。特に、5年生のがんばりに期待します。そして、それを支える4年生の活躍も楽しみです。3年生、2年生、1年生も学年が一つあがり、新入生8名を迎えることになります。お姉ちゃん、お兄ちゃんとして優しく接してくれることを望みます。コロナウィルス感染症をはじめ、病気にかからないこと、ケガをしないこと、春休みの約束です。そして、4月8日に元気な顔で登校してきてください。それでは、最後に『元気、元気、元気!with T』これで、お話を終わります。」

南小国町立中原小学校 校長 森 隆浩

別れと涙の退任式

「出会いがあるから別れもあります」と、退任式を進めている先生の言葉に・・・「ああ、そうだなあ」と感じながら始まった退任式。今年は転出される先生方が多く、6名の先生方が転出・退職されます。

6人の先生が紹介されました。その後、お一人お一人のご挨拶がありました。まずは、校長先生からでした。

お話の中で、新しい学年への思いを話されました。次の学年でがんばること等・・・ふと、体育館の後方に目をやると、体育館が少し冷えるためジャンパーを着ていましたが、式が始まるので脱いで置いてありました。しかも、きれいにたたんでありました。初めて複式になる新3年生の心意気を感じました。

「最後にいきますよ。最後ですよ!!」と言われ、いつもの「元気!元気!元気!with T」

校長先生は、きっと新しい学校でも新しい「合い言葉」をされることでしょう!今度はどんな「合い言葉」か楽しみです!転出される先生方の学校でのエピソード、自分の趣味やこれからのこと等を聞きながら、先生方の涙も子どもの涙もあり、別れを惜しんでいました。

各学年の代表が花束とメッセージを渡す場面です!

マスクをしたままですが、最後に中原小学校の「校歌」を歌いました。このメンバーで歌う最後の「校歌」だと思うと、感慨深いものがありました。

忘れられない卒業式

卒業式が始まる前から・・・始まっています。今日は、卒業式。朝から在校生は掃除をして、式場や教室をきれいにした後、もう一度、確認したり練習したりのリハーサルです。町の「南チャンネル」が取材に来られ、テレビカメラも準備完了です。今日の担当のカメラマンさんは、何と中原小学校の出身の方です。中原小学校の「校歌」を聞いて、校歌の歌詞を見つめながら「涙が出てきます」と懐かしそうに語られました。

二人で支え合い、悩みながら歩き続けてきた二人です。もちろん、複式の5年生と協力し合いながら中原小の伝統を受け継ぎ、今日という日を迎えました。

校長先生からの式辞の中で・・・「さあ、最後に合い言葉を」と言われ、「元気!元気!元気! with T(Tradition=伝統) 」今年度最後の全校児童・全職員による共同作業をやり遂げました!!

決まりました!!

卒業生退場!!

体育館の入口で担任と二人の卒業生が最後の一礼をして、体育館を後にしました。