2023年1月の記事一覧

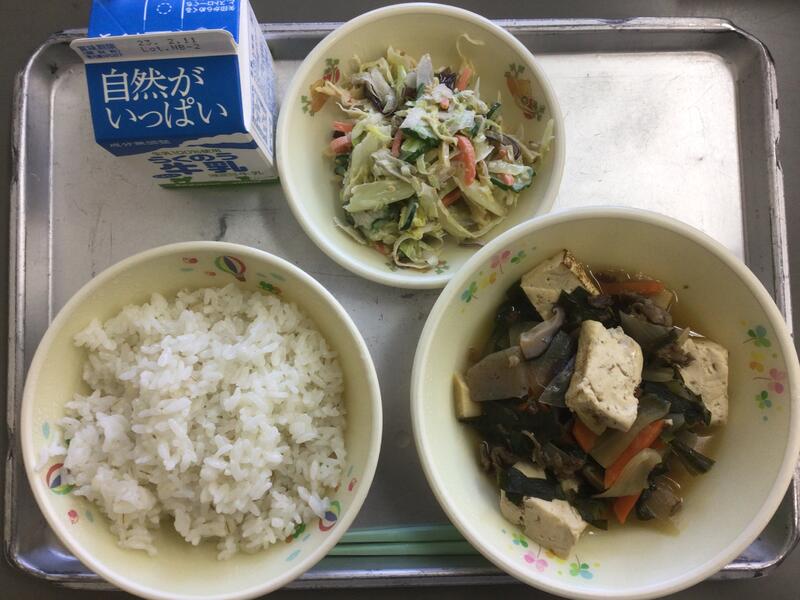

1月31日

にらととうふのにもの かみんこサラダ

かみんこサラダには、ごぼう、サキイカ、きくらげなどしっかり噛んで食べる食材が使われています。しっかり噛むことによってあごを動かす筋肉が動くため、まわりの血管や神経が刺激され、脳の血流量も増えます。脳の働きを活性化させ、記憶力などがよくなるといわれます。

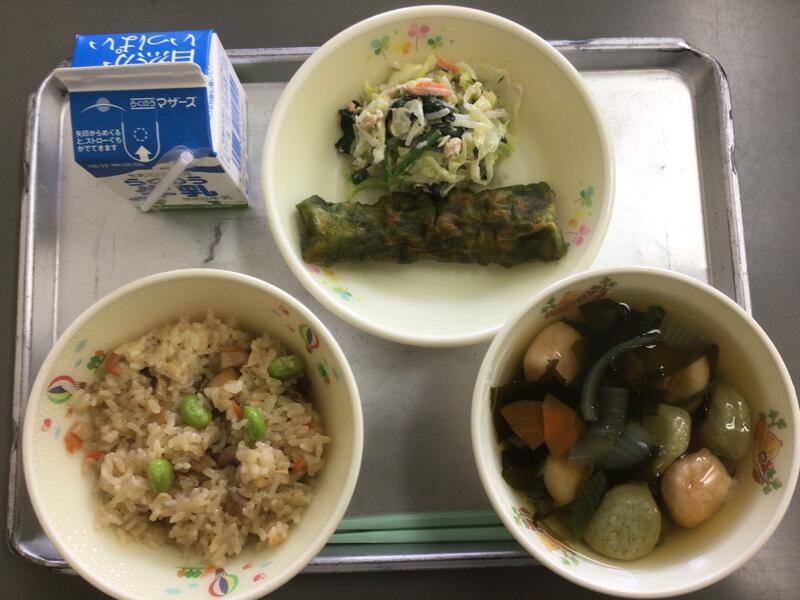

1月30日

ふるさとおこわ ちくわのおちゃあげ やさいのツナマヨあえ つみれじる

竹輪のお茶揚げの「お茶」は、鹿北町で作られたお茶です。山鹿の緑茶は、初代藩主細川忠利公の御用達茶として用いられるなど、江戸時代から親しまれてきた長い歴史を持っています。県道18号沿いにお茶屋がたくさんあります。「自分たちが手掛けた茶葉を自分たちで摘み、作り、売る」愛情と手間暇かけて育てられたお茶は、生産者の数だけ異なる味と魅力を持っています。

1月27日

だいずわかめごはん さかなのおうごんやき だいこんサラダ のっぺいじる

給食で使われている里芋は、鹿本町の益田農園さんで収穫されたものです。里芋の種類は「土垂」という品種で、1つの種イモから13~16個ほどの里芋が収穫できます。里芋づくりで1番重要なのは「土づくり」、堆肥などを工夫して里芋にとって育ちやすい、ふかふかの土を作っているそうです。

益田農園さんからのメッセージ~愛情込めて、一生懸命管理して作っています。今は外国産の安くて便利な食材もたくさんありますが、日本で、地元で作られた安心・安全なおいしい食べ物の大切さを知ってもらいたいです。

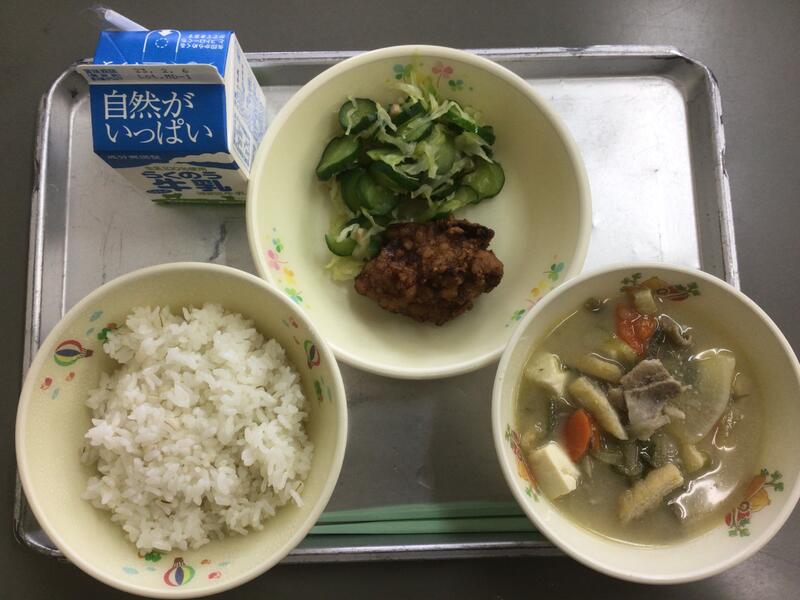

1月26日

しおこうじからあげ もろきゅう あまざけいりぶたじる

給食で毎日のように登場するきゅうりは「鹿央町物産館」に注文しています。鹿央町には、たくさんのきゅうり農家さんがいらっしゃいます。鹿央町物産館に注文したものを松井さんが「きゅうりの農家の方」に量を伝え給食用に準備してもらい、配達してくださっています。

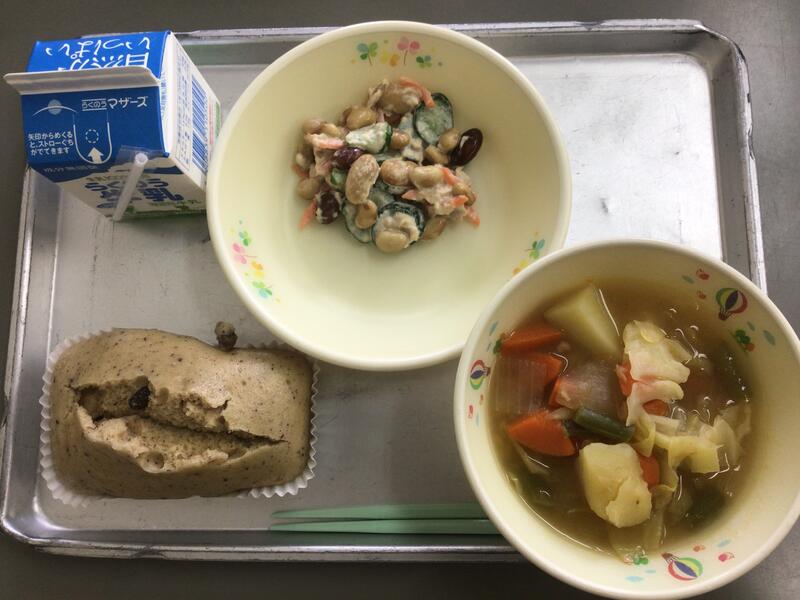

1月25日

こだいまいのむしパン にくだんごとやさいのにこみ ビーンズサラダ

みなさん古代米って聞いたことがありますか?2千年以上前から栽培していた品種で、黒米や赤米のことです。そしてその古代米が山鹿市の鹿央町で作られています。30年前、平成3年に県立装飾古墳館が建設されたとき、地域の活性化のために、赤米生産グループが立ち上げられました。今は、2軒の農家で黒米づくりを頑張っておられます。黒米はもち米の原種なので炊くともっちりします。濃い紫色や、食物繊維やポリフェノールなどの栄養があるところも人気の理由です。

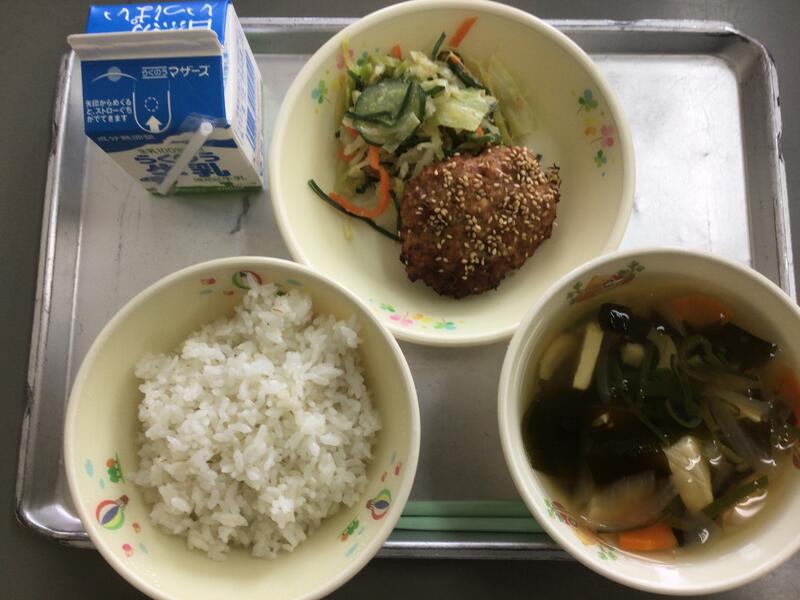

1月24日

まつかぜやき とうふじる こんぶのさっぱりあえ

今日は、給食記念日です。給食が始まってから、戦争により給食が中断されました。再開されたときに記念日が設けられ、学校給食の歴史を振り返り、感謝をする日となりました。給食で使われている豆腐は、鹿本町の宗豆腐店で作られた豆腐です。朝早くから豆腐や厚揚げなどを作り、配達してもらっています。

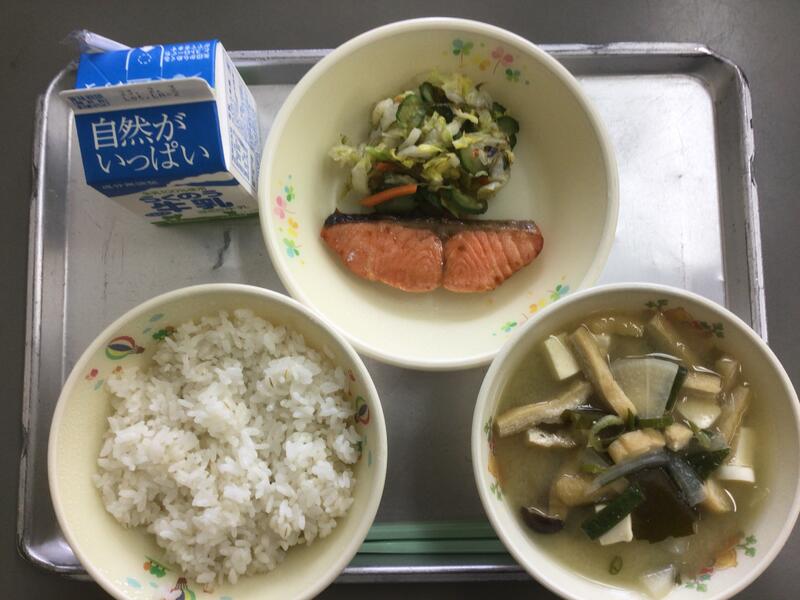

1月23日

さけのしおやき そくせきづけ ぐだくさんみそしる

今日は、給食のはじまりとされる献立です。明治22年、山形県の私立忠愛小学校で貧しい子どもたちにおにぎりと塩さけ、菜の漬物の昼食を提供したことが始まりと言われています。今年の給食週間は、給食で使われている山鹿の食材を紹介していきたいと思います。

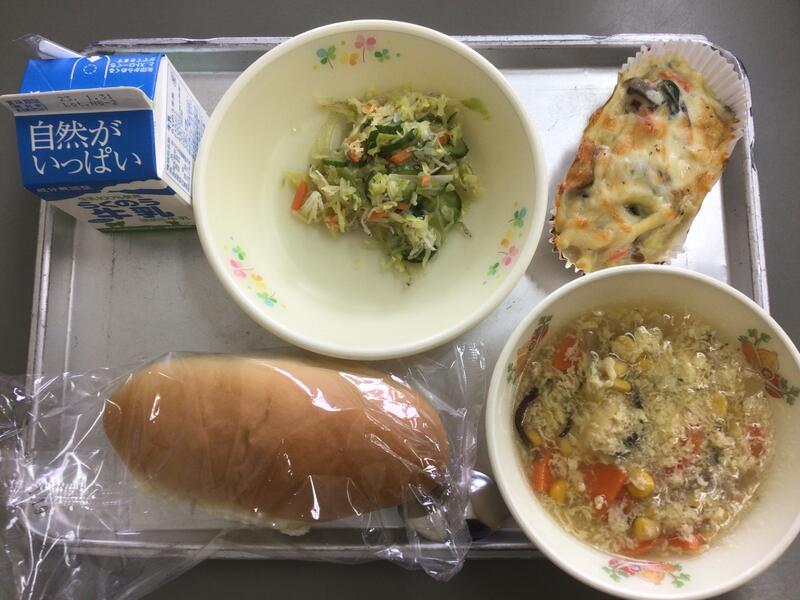

1月20日

マカロニグラタン じゃこサラダ コーンとたまごのスープ コッペパン

今日のマカロニグラタンは、ホワイトルーを作らずに米粉でとろみをつけています。ホワイトルーは、小麦粉をバターで炒めて牛乳でのばしますが、米粉を使う時は米粉を牛乳でしっかり溶かしてからスープの中に入れます。ホワイトルーよりも手間を省くことができます。味の違いはどうですか?

1月19日

たこめし だいずととうふのフライ かつおあえ あおさじる

今月のふるさとくまさんデーは「天草の味」です。熊本県の西南部に位置する上天草市・天草市は上島・下島を合わせて大小120の島からなります。自然豊かで海の幸・山の幸にも恵まれた地域です。特にタコや鯛などの養殖が盛んに行われ、さつまいもや柑橘類も多く作られています。郷土料理はたこめし・あおさ汁です。

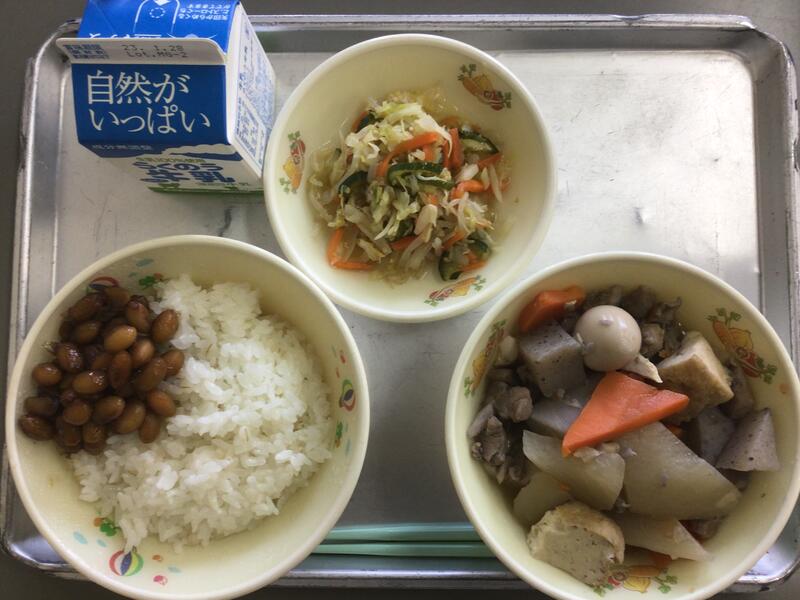

1月18日

ポトフ バナナクリーム チーズ しょくパン

フランス料理のひとつであるポトフ(pot-au-feu)は、大きく切った肉や野菜を、時間をかけて煮込んだ、古くからある素朴な料理です。フランス語で、potは鍋や壷、feuは火を示すので、ポトフは「火にかけた鍋」といった意味になるようです。特に決まった作り方は無く、地域や家庭によって様々なレシピがあるようです。

1月18日

おでん ごまずあえ ざぜんまめ

おでんに入っている里芋は、鹿本町で作られています。給食では、出来るだけ山鹿市で採れた食材を利用し「地産地消」に取り組んでいます。山鹿市には色々な食材があります。お家でもどこで採れたか?どこで作られたか?をお家の人に尋ねてみるのもいいですね?

1月16日

トンカツ にんじんサラダ はくさいのみそしる

今日は、クイズです!にんじんは漢字で「人参」と書きます。どうしてこの字が使われているのでしょう?

➀「人」のほっぺたの色に似ているから②根っこが「人」の形をしているから③「人」の体に良い栄養があるから

答えは・・・②根っこが「人」の形をしているから

「人参」という漢字は、その昔中国で、にんじんの根の形が人の手足、頭に似ているので名付けられたと言われています。しかし、このにんじんは、現在日本でたべられているにんじんとは違う種類で、「朝鮮人参」という薬にも使われているものです。日本に伝えられてにんじんはセリ科で、葉がセリに似ています。にんじんには栄養がたくさんふくまれていて、特に目や、歯と口の健康に欠かせないビタミンAが豊富です。

1月13日

ポークカレー こんにゃくサラダ

今日はクイズです!ほかの地域では夏に食べることが多いお菓子。福井県では冬によく食べられるものは何かな?

➀かき氷 ②水ようかん ③アイスクリーム

答えは・・・②水ようかんです。一般的には夏によく食べられる水ようかんですが、福井県では寒い冬の季節によく食べられています。江戸時代、丁稚奉公をしていた人が年末に帰省する時に、持ち帰ったようかんを水でのばして水ようかん状にして作り直したのが始まりという説があります。

1月12日

ほきのゆずみそやき ちくわのごまあえ かきたまじる

今日の「ホキのゆずみそ焼き」は味噌とみりん、ゆずの果汁、砂糖を火にかけてツヤが出るまでしっかり混ぜます。それをホキにかけてオーブンで焼きます。ゆずの香りを感じることができましたか?

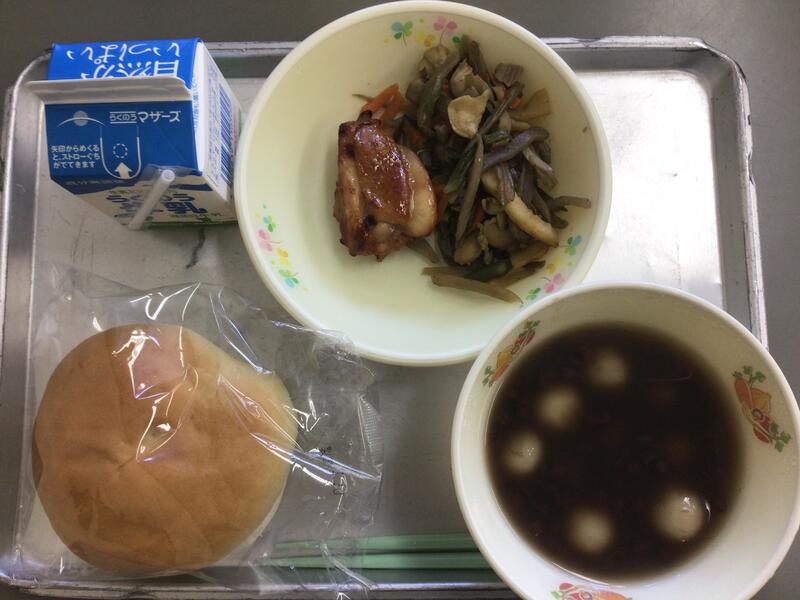

1月11日

てりやきチキン かわりきんぴら ぜんざい まるパン

今日は、鏡開きです。お正月の間、年神様の居場所になっているのが鏡餅です。年神様は、実りや幸福を授けてくれる神様です。その神様の魂が宿っているとされるため、鏡餅を食べることで1年の家族の無病息災を願います。鏡開きは、もともと武家から始まった行事なので鏡餅に刃物を使うことは切腹を連想させるので使ってはいけませんでした。そこで、手か木槌などで割ることになりましたが、「割る」という表現も縁起が悪いので、末広がりを意味する「開く」を使って「鏡開き」というようになりました。

1月10日

ごもくうどん ツナサラダ いりこナッツ ミルクパン

山鹿市立三玉小学校

〒861‐0522

熊本県山鹿市久原2935番地

TEL 0968-43-1177

FAX 0968-42-8410

E-mail y-mitamaes@leaf.ocn.ne.jp

URL https://es.higo.ed.jp/mitamaes/

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 北山 綾

運用担当者 塚原 聡