学校生活

グッドライフアワードカンファレンス&表彰式

社会人や一般企業による、循環型の快適な社会をつくる取組が表彰される中、広安西小学校環境委員会による水環境保全と美化活動が実行委員会特別賞を受賞しました。

11月には低炭素杯の優良賞も受賞しました。

つながる心 輝く命

つながる心 輝く命

5月7日神戸ポートアイランドで開催されたカミング神戸の音楽祭です。134組のアーティストが無料で出演して、観客による募金やグッズの売上金が約1,300万円あり被災地支援に充てられるそうです。その実行委員長が松原裕さん(1979年生まれ)です。9月23日には広安西小に視察に来校されました。

7月26日福岡で開催された「シーサイドももち花火ファンタジア」の生中継が広安西小体育館で開催されました。広西からの中継の進行役をされたのが石○さんです。聞くところによると、当初予定の人の都合が悪くなり急に担当になられたそうです。

10月17日にカミング神戸の支援により新しい一輪車が20台届きました。体育委員会の皆さんが受け取って一輪車置き場に配置してくれました。

「やればできる」そんな気持ちを持つことができ、遊びながら体力向上にもつながると考えて震災後一輪車を希望してたくさん寄贈していただきました。

昨年の11月には、福岡の国際医療福祉大学の学生さんが、集めたベルマークを一輪車12台に交換して届けてくださいました。

2月には日創建材さんと肥後銀行さんにより、会社の事業費の一部を使って、広安西小学校を指名して一輪車8台を贈っていただきました。

そして、今回のカミング神戸によるプレゼントです。

花火中継で来校された石○さんは、お仕事の他に、ボランティア団体であるカミング神戸の事務担当者でもありました。そこで、熊本地震の被災地への支援をしたいと思っておられた松原さんのことを私(校長)に紹介してくださったのです。テレビ中継の会場となったこと、ピンチヒッターとして石○さんが来校されたこと、中継の中に私の登場場面を設けて頂き石○さんのリードで進められ会話のきっかけができたこと、熊本地震の被災地支援を検討中の松原さんがいらっしゃったことなどが、奇跡的につながった結果なのです。

石○さんは急いで支援の計画をまとめられ、松原さんは体調を気にしながら早々に来校されました。そして急いで支援の決定をしていただきました。

ここにあるカミング神戸の報告書に、松原代表の挨拶が載っていますので紹介します。どんな想いで一輪車が届けられたのか想像しながら聞いてください。

「阪神淡路大震災で助けていただいた恩返し」そして「その復興の街・神戸を届けたい」という想いで2005年より開催し、入場無料にこだわり、今年で13回目を迎えたカミング神戸2017

今年もこのように開催することができましたのも、ひとえにご尽力いただいた皆々様のおかげと心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。阪神淡路大震災から22年、東日本大地震からも6年の時を経て、このイベントの存在意義を日増しに強く思えております。

そして私事ではございますが、昨年の3月に発覚したステージ4の腎臓がん。もしかすると昨年が「最後のカミング神戸かもしれない」そんな思いで当日を迎え、終演後には魂を揺さぶられるほどに感動し、「来年まで生きる」と誓いました。あのときから1年という時間を生きられたことにただただ感謝しております。

さらにこのカミング神戸というイベントが自分の人生に与えた影響の大きさを痛感した1年でもありました。(中略)本当に幾重にも積み重なった奇跡で13年間も開催できたことに改めて驚いております。

今年は過去最高の募金額1300万円が集まり、無料イベントの常識を超えたミュージシャンが集まり、また目の前で”奇跡”を体験してしまいました。災害や病いなど様々な大きな壁も、思いのある人たちが集まれば奇跡が起こるかもしれない。

来年もどんな奇跡を見ることが出来るのか今から楽しみでしょうがありません。

このイベントが誰かにとって意味あるものになっていると強く信じて、どうか今後ともこの奇跡におつきあいいただけますよう深くお願い申し上げます。

COMIN'KOBE実行委員長 松原 裕

このように、支援していただいた品物の中に込められた想いを感じて大切に使ってほしいと願っています。また、届けられた真心を自分の元気に変えて周りの人に元気を与える行動をとってほしいと思っています。

友だちがいやな気持ちになるような言葉を言ったり意地悪をしたりして争い事が起きたという話も校内で時々耳にします。

反対に、30日(月)の昼休みの終わりには、散らかったままの一輪車を1台ずつ片づけてくれていた3年生男子もいました。このようなすばらしい心や行動が広西じゅうに広がっていくといいなあと思います。

<11月2日全校朝会発言メモより>

※ 松原さんは阪神淡路大震災で被災した時は中学生だったそうです。その頃は、ことの重大さや寄せられる支援に対してぼんやりとした認識しか持てなかったということです。

成人後、震災当時の支援への感謝の気持ちや心の温かさを感じるようになり、何か支援活動をしたいと思い立ち、自分の得意分野だった音楽活動を通した活動をと、COMIN'KOBEのイベントに取り組んでこられたそうです。

この活動による募金は、これまで、東日本大震災の復興支援にあてられてきたそうですが、昨年からは東日本だけでなく、半額を熊本地震の復興支援に向けられているそうです。

来校の日は、闘病中のため朝から体調が悪くなったということで2時間近く遅い11時半の到着となりましたが、「病気に負けず、命ある限り支援活動を続けたい」「熊本を忘れない・元気にしたい」そんな強い想いと輝く命を感じました。

一輪車の他にも、本校児童や住民の皆さんの心身の健康増進に向けた、運動場の人工芝周回コース敷設に対する一部支援も検討していただいています。

※NTT西日本のHPでは、花火大会の中継の模様(10秒ほど)を見ることが出来ます。

みんなのひまわり Heart!Project

みんなのひまわり

Heart!Project

今年もヒマワリが咲きました

昨年は、広西小避難所のみなさんといっしょに育てたひまわりが大きく育ち、見る人に元気を与えてくれました。阪神淡路大震災からの復興を願って育てられた種を受け継いできた、兵庫県佐用小学校から届けられた種でした。また、神戸の防災センターで防災腹話術に取り組んでいらっしゃる荒井勲さんから届けて頂いた種もありました。荒井さんはヒマワリおじさん、お茶碗おじさんとしても有名で、本校避難所にも地震発生後いち早く、茶碗、わかめなどを持参して度々支援においで頂きました。先日(9月4日・5日)も1・2年生に防災腹話術を披露して頂きました。

そして、今年は、熊日新聞社熊本応援プロジェクト室による被災地支援事業によりヒマワリの栽培に取り組んでいます。今年も体育館西側の畑(宮本さん所有)を提供して頂き、種が届いた7月16日(日)に種をまきました。避難所で過ごされた方との共同作業を通した交流の場でもあります。徳島県内の高校生や静岡県の常葉大学の学生さんたちにも草取り等に関わって頂き、熊本地震からの復興の印として育てています。今後ヒマワリの種を採って主催者へ送ります。それから、油を採取し、食用ヒマワリ油として販売され、益金が熊本地震の復興支援に充てられるそうです。今が見頃です。どうぞお立ち寄りください。記念撮影もどうぞ。草1本でも抜いて復興に思いを馳せて頂くのもいいでしょう。

どんな夏休みでしたか?

1学期終業式では、小学生の時の生活習慣が大人になっても影響することについて話しました。2学期の始業式間近になって泣くようにして宿題を終わらせるタイプの人(私もぴったり)は、大人になってからの仕事でも期限が迫ってから仕上げるタイプに、夏休みを通じて計画的に宿題を済ませるタイプの人は、大人になってからも計画的に仕事を片付ける傾向にあると、テレビで調査成果を放送していました。

□夏?どんな夏休みにしたいか?では、

暑夏(あつか)、疲夏(きつか)、眠夏(ねむか)、暇夏(ひまか)、苦夏(くるしか)、喧夏(けんか)

VS

信夏(しんか)、進夏(しんか)、変夏(へんか)、縁夏(えんか)、あすではなく今日夏(きょうか)、爽夏(さわやか)、温夏(あったか)を期待しました。

思い出は大人になっても懐夏(なつかしか)です。スイカは美味夏(おいしか)です。

健夏(すこやか)、賢夏(かしこか)、

良夏(よか)夏休みになったでしょうか。

ヨフカシー、タベネーゼ、ミガカン、ダラダーラの4つのモンスターをやっつけられたらよかったですね。

各ご家庭の協力のおかげで、2学期も元気に始まりました。

第二高校竜胆会による

飾り馬の披露

9月15日(金)朝の登校後の時間に、広安西小学校の子どもたちに復興に向けた元気を届けたいとの願いと共に、児童昇降口前で藤崎宮秋の例大祭の飾り馬と祭り囃子を披露して頂きました。

実りが実感できる

2学期の生活をしよう

<9月1日2学期始業式校長あいさつより>

一人一人が決まりを守るなどして安全に夏休みを過ごしてくれました。自転車乗りでも、ヘルメットをかぶって、ルールに従った安全な乗り方をしている人をたくさん見かけました。PTAプール開放にも安全に参加でき、水の事故もありませんでした。

体育館では、地震で壊れたところの修理工事が8月から始まりました。校内の改修は2学期中かかりそうです。立ち入り禁止、鉄の柱や材料などに近づかないようにしましょう。1学期は、廊下など室内でけがをした人がとても多くいました。室内での過ごし方や落ち着いた生活ができるように気を付けていきましょう。通学路でも道路工事や堤防の工事が始まっています。

また、新しい運動環境が出来ました。りんどうロータリークラブ様のご支援を受けた、かけっこ遊び50m走路、これまで寄せられて集まった義援金を使った鉄棒下の人工芝マットがあります。みなさんの心と体の健康増進と体力向上のためにつくって頂きました。楽しく、安全に、そして、支援して頂いた方々の気持ちをくみ取って大切に使いましょう。注意)わざと引っ張って壊さない、芝をめくらない、ゴムの砂をわざととってしまわない。(保護者の車も必要に応じて駐車可。ただし止まったままでハンドルを切らないようにしてください。人工芝の生地をひねってしまいますので。)

始業式の日には、久しぶりに会うみなさんの姿にたくましさを感じました。元気に、自分から先に挨拶ができる、広西あいさつ名人も健在でした。全体の様子としては、もう少し元気良く登校してほしいと思う感想も持ちました。広崎地区では、「益城町の復興は広崎から」と、熊本市から益城に向かう町の玄関口でもある広崎から復興の取組を始めようとのかけ声の下で、さっそく、小学生にあいさつ標語を募集して掲示する、地域の子どもたちに声かけをしよう、などの取組に意欲的です。これまで支援して頂いたことを力に変えて、広崎の取組を広げて、「復幸は広西から!」の意識を持って、元気な挨拶で校区の大人の人も元気にしていきましょう。みなさんには、大人を元気にする不思議な力があるのです。活気のある、ここに住みたいと思って頂けるような魅力ある広西校区を地域や先生方ともいっしょにつくっていきましょう。みんなの力を貸してください。

学校の勉強にも力を入れていきます。チャイムで始まり、チャイムで終わるけじめのある授業にしていきます。メリハリのある学びと遊びで、豊かな実りを得られる秋の一日一日を大切に過ごしましょう。

北岡さん・西川さんミニコンサート

吹奏楽部と交流、ミニ演奏会

チャリティーコンサート義援金を贈呈(バスクラリネット購入資金)

前日21日(金)銀座ブロッサムで開催されたチャリティーコンサート

(140名出席)での北岡彩様のご挨拶を紹介します。

(※ 昨年に引き続く第2回チャリティーコンサートの趣旨で、ご案内を頂き、校長も同席しました。)

皆さま、もう、フィナーレの曲、1曲を残すだけとなりました。

その前に、私たちからお礼のことばを申しあげたいと思います。

私は、このコンサートを開くにあたり事前に熊本の復興の現状を見ておきたいと思い、日本に帰ってすぐの7月9、10日に熊本へ行ってまいりました。

(※ 9日、御船町で東京のライオンズクラブのみなさんと御船ライオンズクラブの交流会もあり、演奏も披露されました。校長も同席しました。)

一番被害が大きかった益城町は道路こそ復帰しているように見えましたが、いまだに9000世帯の人たちが4.5畳ニ間の仮設住宅で生活されておられます。若い人たちは熊本市内の便利なみなし仮設に出ていかれる一方で、残された方々は、日々の買い物も不便で民間ボランティアの方々の支援によりやっと生活ができている状態のところもありました。

熊本城もやっと天守閣だけ修復工事が着工されたようですが、廻りの石垣や、やぐら等の建築物はそのままで、復興完成に22年もかかるということです。私の今の年齢よりもはるかに長い歳月です。

また、同時に少し足を延ばして集中豪雨で甚大な水害を起こしている福岡県朝倉地方も視察して参りました。

一番被害が大きいところまでは入れませんでしたが、大きな川の土砂に流されて来た家が屋根までつかっていたり、トラックが窓の下まで埋まっていたり、小さな川ぞいの道がブツッと寸断され、田畑を大きくえぐり取っていたり、ガードレールもその下が崩壊したことにより一部大きく下へなぎ倒されて落ちてしまったり、、、、と、見ているだけで心痛む光景が目の当たりが目の当たりに迫ってきました。

今でも行方不明者を土砂の中から探し出す作業が継続している状況を報道で見るたびに、被災地の皆さんの歯を食いしばって頑張っておられた姿を眺めながら、その場では何もできない自分の無念さが胸によぎります。

この様に、熊本地震被害のみならず、自然災害は、予告なく平穏な営みを重ねてきた人々の人生を一瞬のうちに土台から奪っていき、その完全修復は不可能かもしれない悲惨さが存在します。そんなところに、微力ながら、心を寄せる、思いを馳せる音楽人生を紡いでいきたいと思っています。このようなチャリティコンサートを年に一度は、一生続けて参ります。今日は、この場に集ってくださって、私たちの熱い思いをご支援頂きありがとうございました。

では、そんなこんな思いを込めながら、皆さまのお気持ちも九州の被災地の方々にはせていただきながら、アメージンググレースをお届けして終わりたいと思います

一人ひとりが輝く運動会に

学校探検をした一年生が、私を格好良くかいてくれました。うれしいですね。

ところで、ぼくはハゲです。去年9月頃に散髪に行って気づきましたが、右のこめかみの上に髪の毛が抜けて生えてこない所があります。円形脱毛症という病気で治療中です。59歳になって、生まれて初めてなりました。でも、小学生などみなさんのように若い人が急になることもあるようです。

髪の毛がないことを笑う人もいますね。スポーツ選手などが短い髪の毛にしているのは、坊主頭です。区別もつかないのに笑っている人もいます。

髪の毛だけ見ても、長かったり短かったり、まっすぐだったり曲がったりしています。毛の生え方や色も、しっかり見るとそれぞれに違っています。

このように、見た目の他にも得意なこと、心や考え方が一人一人違います。これを個性といいます。人に迷惑を掛けるようなわがままとは異なります。

得意なことや苦手なこともそれぞれに違っているでしょう。みんな同じだったらロボットみたいな世界で生きることになります。学校では、それぞれに違う個性を持っている人が集まって力を合わせて勉強や運動、遊びなどをするから楽しいのです。いろいろな友だちが生活する中で新しい考え方や新しい技などが生み出され、みんながパワーアップできるのです。

でも、中には、やせているとか太っているとか、背が高いとか低いとか、サッカーが上手でないなどの理由で、友だちを馬鹿にして笑う人がいます。その時の基準は自分です。自分と違うところを見つけて、相手を攻撃するのです。ひょっとしたら相手の人が気にしていることを平気で言っているかも知れません。いつ自分が私のようにはげるか、背が低いと笑った友だちから身長が追い越されたりするかわかりませんよ。

さて、もうすぐ母の日です。お母さんがいない人は家族やお母さんのように接してくださる人を思ってください。

テレビドラマの金八先生を演じた武田鉄矢さんが歌う海援隊というグループの曲に「母に捧げるバラード」があります。その歌詞の一部です。

「今も聞こえる

あのおふくろの声、

ぼくに人生を教えてくれた

やさしい おふくろ」

「まて!待て鉄矢、

また人ば指さして笑うて、人ば指さして笑ろうたら つまらん、人ば指さして笑う指のかたちば、よーと見て みろ。

二本はその人さしとるが あとの三本は 自分さし て 自分で笑いよるとぞ そげな事もわからんのか」

と続きます。

自分と違うところを取り上げて友だちをさげすみ、ばかにしたことばを言ったり、自分だけが偉いと思う間違った考えは、友だちを傷つけます。馬鹿にした自分の心の貧しさに気づくように教えてくれています。威張ってばかりいる人にはなかよしの友だちは増えません。自分が全部のことで一番優れているなんていうことはありません。早く友だちの良さやがんばりに気づいてなかよしを増やしてください。

いよいよ運動会に向けて練習がはじまります。徒競走で1位を目指す人もいるでしょう。走るのが速いことはすばらしい個性です。でも、走り終わってから、自分より後にゴールした人を馬鹿にして笑う人は恥ずかしい心の人です。最後まであきらめない姿に拍手と声援を送ってほしいですね。

大切なことは、本番までどんな努力を重ねてきたか、全力を出して最後まで走ったか、振り返った時に何を目標にしてこのひと月を過ごしてきたかということです。いっしょうけんめいの先にすばらしい結果があるのです。例え1位になれなくても一人一人が自分の目標に向けてどれだけがんばったか、その態度が見る人の心に響き伝わるのです。

走るだけでなく、ダンスや玉入れなど協力して表現する力、自分たちの運動会として係活動や応援の態度もすばらしい運動会を作り上げる力になり、見る人の心に届きます。

6年生にとっては、最後の運動会です。これまでにも増して思い出に残るすばらしい運動会にしてほしいと思います。私も同じ気持ちです。

一人一人のがんばりとみんなの力を合わせた姿ですばらしかったといつまでも振り返ることができる運動会を創っていきましょう。

<5月9日全校朝会 挨拶メモより>

かみましき「いのちと防災」の日

かみましき

「いのちと防災」の日

<黙祷>

あまり思い出したくない人もいるでしょうが、1年前の4月14日に熊本地震が起きました。2度の大きな地震により、益城町では20名の方が亡くなられました。新聞記事によると、地震の後に生活環境が変わって体を自由に動かして運動することができないことで病気になるエコノミー症候群や地震の影響でかかりつけの病院に行けなかったことなどが原因だったといった関連死といわれる方が17名いらっしゃいます。

熊本県内では熊本地震によって200名を越える方が亡くなられました。熊本地震が起きていなかったら、今も楽しい毎日を過ごしていらっしゃっただろうと考えると、「もっと生きていたかった」という気持ちを静めて、「安らかにお眠りください」と、静かに目をつぶって、寄り添う気持ちを込めて黙祷をしましょう。

<思い出カレンダー>

「読書すごろくづくり教室」に来られた大林さんに、広西小への応援の願いを込めて作っていただいた、「広安西小学校思い出の一年」カレンダーです。2年生以上には、修了式の日に配りました。

いろいろなことがあったこの一年間を振り返ってみて、長く感じますか、短く感じますか?地震のすぐ後は長く感じましたが今振り返るとめまぐるしく一年が早く過ぎたように感じます。

テレビや新聞では、今日14日に合わせていろいろな報道がされています。みなさんの中にも、奇跡的に命が助かった人や大けがをせずに済んだ人、引っ越しをしなくてはならなくなるなど生活が大きく変わってしまった人もいるでしょう。

怖かったり、びっくりした地震から一年が経ちますが、その間に心を落ち着かせたり相談したりするなど、不安を軽くする方法なども学んできました。また、楽しい催しや夢中になれる活動などたくさん支援をしていただきました。炊き出しなどのおいしい食事やお菓子で元気を取り戻した人もいることでしょう。この一年間を振り返って、今、どんなことを考えますか。

<ふえた!>

去年6月に、当時の4年生に、地震が起きた後に気づいたことについて聞きました。「通学路がでこぼこになって通りにくくなった」「ブロック塀が壊れて通りにくくなった」など、これまでの様子と変わったことや心配が増えたことなどを発表してくれました。

一方では、「挨拶が増えた」「ありがとうが増えた」といった意見がありました。苦しい生活をする中で、心が育ったんだなあと思いました。加えて、避難所などで次々に出てくる問題を解決しようと考え、たくましく生きる知恵がたくさん出たと言いました。みなさんや、みなさんの周りで増えたものは何ですか?

<教訓を活かす>

突然起きた熊本地震でしたが、私たちは、この一年間にいろいろな経験を通して、もしものできごとに備える大切さ、手をつなぎ力を合わせる大切さ、元気を出す方法など、知恵を出してかしこく成長して来ました。1年が過ぎた今日、自分たちが身につけてきたすばらしい力も確かめ合って明日に向かいましょう。

<不思議な力>

11日(火)に一年生116名が入学してきました。その入場する姿や、名前を呼ばれた時のやる気いっぱいの「ハイ」の返事にお家の人やお客さんが思わず笑顔になりました。その後にあった学童クラブの入所式でも、一年生の「ハイ」に、となりにいたお父さんやお母さんがあっという間ににっこりしあわせそうな顔になられました。

このように、みなさんの素直な返事や一生懸命な姿は周りの大人をしあわせにする不思議な力を持っているのです。

<復幸>

壊れた校舎は、もう一年経ちましたが、まだすぐには修理ができません。でも、一人一人の持っているしあわせにする力「ハッピーパワー」で、笑顔を増やしていきましょう。大人の人も地震の前のしあわせな生活に1日も早く戻るようにがんばっていらっしゃいます。みなさんが元気になるようにと願って、支援活動にもたくさんの方が関わってくださいました。

みなさんが出した御礼の手紙などに感激して連絡してこられた方もいらっしゃいました。

1年という節目の日を大切に過ごして、これまで寄り添い励ましていただいたみなさんに応える、例えば「広西にこにこいっぱいひろがるプロジェクト」「心ぽかぽかことばのスープ」など、友だち同士やお家の人、近くの大人の人たちがしあわせに感じる時を増やす主役になってください。難しいことではありません。「誰かのために」と考え、友だち、家族、これまで支援をしていただいた方など自分以外の誰かのことを思い浮かべてみてください。復幸をつくりだす不思議な力が、広西のみなさんにあるんです。先生たちもいっしょに考え、新しい一年を歩み始める、そんな記念日にしたいですね。

<4月14日全校朝会校長講話メモより>

すもうと神社とインフルエンザ

すもうと神社と インフルエンザ

おはようございます。

今年は何年でしたか?

そうですね、とり年です。

3学期始業式でも、サル年からとり年に変わったこと、サルのコミュニケーションでなく、人間らしい心を通わせた態度で仲良くしていきましょうと、お話をしました。

今日は、おすもうさんの話です。

新しい横綱になった、稀勢の里関が注目されています。日本で生まれ育った人の中から19年ぶりの誕生、番付に載らなくなってから14年ぶりの登場になるそうで、ニュースでも取り上げられ日本中の多くの人が今後の活躍に期待をしています。

熊本出身のおすもうさんもいます。代表は関脇の正代関です。新聞にも郷土出身のおすもうさんの勝負の様子が一覧表にして載っています。

すもうが強い順を番付といいます。番付表を見ると、約30名が幕内、その下に約30名が十両として表してあります。別な機会に聞いた話では、すもうとりと呼ばれる人は1000人位いて、稽古がきつくてやめたりする人がいるので正確に何人とはわかりにくいということでした。そのような中で、この十両以上約60名が関取と呼ばれます。

関取に許されることに、まげを結うこと、給料をもらえること、塩をまくこと、「力士」「○○関」と呼ばれることなどがあるそうです。

すもうは神社で願い事をすることと似ているところがあります。テレビに映る土俵の屋根の形が神社の屋根に似ています。土俵入りでは地面の下いると思われていた災いの元を四股を踏んで押さえます。横綱が腰にしめる綱は神社の境内にあるしめ縄飾りと似ています。また、勝負する相手と向き合って蹲踞(そんきょ)してから手をたたく仕草は、神様に願い事をする時にたたく柏手(かしわで)と似ています。塩をまくのはけがなど良くないことが起きないように願うためです。

このように、神様に豊作をお願いする神事として、神社へのお参りとすもうは共通するところから始まったようです。日本が発祥の地で、今では世界で人気の大相撲です。力士のみなさんの活躍に期待したいですね。

ここで、ねずっちのように、「すもう」とかけて、「整いました。」「マスクと解く。」その心は、「いいせきとりを目指します。」

気のせいか、さっきより一段と寒くなりました。そういえば、今、インフルエンザが大流行中です。

手洗い、うがい、睡眠、健康な生活で、インフルエンザの細菌を跳ね返すことができる力をつけていきましょう。

≪2月7日 2月全校朝会

校長挨拶メモより≫

広西親子あったか教室

「広西親子あったか教室」チラシ校外用P1・4H29.1.24.pdf

親子あたたか体験教室 教室配当一覧.xlsx

1月28(土)~9時20分受付、PTA主催により防災、国際理解、体験活動の各種講座を開催します。

定員に余裕のある講座は、一般からの当日参加も受け付けます。

どうぞ、おいでください。

防災教育等今回の熊本地震を経験して改めて学習したい内容の講座も開設して頂きます。

駐車場が必要な場合は、グランメッセF駐車場をお借りしています。

1月28日(土)体験学習講座開講者募集

例えば、これまでご支援いただいた科学実験教室、正しいくつのはき方足育講座、マインクラフト講座、絵画講座、音楽講座、体操講座など、子どもたちの心と体を温かくする体験学習講座、寒さに負けないあったか講座を開いていただける方を求めています。12月21日の準備会議までに連絡をいただけるとハッピー ハートです合間をつなぐ展示や活動,児童見守りでも結構です。

ご関心、可能性がございます折にはご連絡をお待ちします。。(井手)

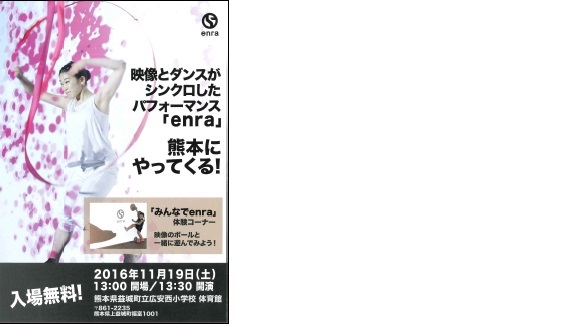

enra公演のご案内

いいつきに

語呂合わせ

いよいよ11月を迎えました。

朝の挨拶は「おはようございます」

奈良学園大学のみなさん!英語では?「グッド モーニング」

11月は?「ノウベンバ」

11月は「いいつき」と読むと、何かにつけていい記念日がありそうです。

①1日:犬の日

犬の鳴き声「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合せから、「犬についての知識を身につけ、犬をかわいがる日。」

②3日:サンドウィッチの日

サンドウィッチの生みの親とされるイギリスのサンドウィッチ伯爵の誕生日であり、また「いい(11)サン(3)ド」

③5日:いいりんごの日

「いい(11)りんご(5)」

④8日:「いい歯の日」「いい歯ならびの日」

「いい(11)は(8)」

⑤9日:換気の日

「いい(11)くう(9)き」

⑥10日:いい音・オルゴールの日

「い(1)い(1)おと(十)」

⑦10日:井戸の日

「いー(1)井(1)戸(10)」

⑧10日:トイレの日

「11(いい)10(ト)イレ」

⑨11日:電池の日

乾電池の+(プラス)と-(マイナス)を組み合わせると十一になります。

⑩11日:サッカーの日

サッカーが11人対11人で行うスポーツであることからだそうです。

⑪11日:くつしたの日,ペアーズディ,恋人達の日

靴下を2足並べた時の形が11 11に見えることから。

1年で1度同じ数字のペアが重なる日であることから、恋人同士で靴下を贈り合おうと呼びかけているそうです。

⑫23日:いい家族(ファミリー)の日

「いい(11)ファ(2)ミ(3)リー」

⑫26日:いい風呂の日

「いい(11)ふろ(26)」

他にもたくさんありそうです。

調べてみてください。

自分で作ってもいいでしょう。

11月をいい月にしましょう。

朝の挨拶は、「グッド モーニング」「気持ちのよい 朝ですね」と声を掛け合います。

それでは、11月は「いい」「つき」。「月」はセーラームーンの「ムーン」に

「いい」は「グッド」

11月を「グッド ムーン に!」

最後に

1000+9=1009

ありがとう!

「おはよう」(グッド モーニング)と「ありがとう」(1009)があふれる気持ちのよい11月(グッド ムーン!)にしましょう。

<11月1日全校朝会校長講話メモより>

2学期始業式

“復幸”に 広西キッズパワーを!

暑い日が続いた25日間の夏休みでしたね。たくさんの活躍に感動を覚えたリオデジャネイロオリンピックも今日で閉会式を迎え、いよいよ4年後の東京オリンピックに向けてスタートを切ることになります。

さて、国内のニュースを見聞きしていると、全国では交通事故や水の事故など小学生に関する悲しい事故がいくつも起きてしまったようです。しかし、広安西小学校では、重大な病気やけがの報告もなかったので、全員が安全で楽しい夏休みを過ごすことができたと思います。

1学期の終業式では、夏休みにしかできないようなことを見つけて取組んでほしいこと、簡単なことでも毎日続けることで実力として身につくので取り組もうとお願いをしました。また、一学期に学んだり感じたことを作品に表すことに挑戦してほしいとお願いしました。いつもの年より2週間も短い夏休みでしたが、熊本地震の経験を活かして毎日を過ごし、きっと、これまでにない濃い充実した夏休みになったのだろうと想像しています。

例えば、熊本地震でしぼみそうになった心を励まそうと、全国からいろいろな活動へのご招待がありました。たくさんの人が参加して、元気を増やして帰ってきました。私は、6年生16名といっしょに、広安西小学校の災害支援にも当たっていただいたフェニックスというボランティア団体からの招待を受けて、新潟県長岡市の花火大会を見てきました。テレビ中継もされていたようですので見た人もいるかも知れません。花火の数やきれいさも初めて見るすばらしい規模でしたが、12年前の中越地震からの“復幸”を願ったみんなの気持ちを束ねるシンボルとして、歌手の平原綾香さんの「ジュピター」の曲にのせて花火が打ち上げられ、その願いに勇気をもらった人も多かったと思います。

ここで、漢字を紹介します。(5年生で学習)

「復旧」:堤防や道路など壊れたものを元通りに戻して生活の便利さなどがよみがえるために工事などに取り組むことです。例えば、災害で壊れて電車が通れなくなった線路を、電車が通れるように元通りの形に戻すための作業です。田んぼや道路など益城町でもたくさんの復旧工事が行われています。

「復興」:元通りの便利さを取り戻すだけでなく、知恵を集めて災害で失った物や心の傷を乗り越え、もう一度元のような元気を取り戻し活気のある益城町を目指して発展していくために取り組むことです。ものだけでなく人のつながりなど目に見えない取組もたくさんあります。

「復幸」:長岡花火大会の会場で目にした漢字でした。「復旧」や「復興」の取組が一日も早く進むことを願うことはいうまでもありませんが、熊本地震で受けた心の傷や痛みを乗り越えて、どこを目標にしてがんばっていくのか、ということを考えさせる言葉だと思います。

地震より前に当たり前と思っていたしあわせに改めて気づき、もっとしあわせな社会をつくっていこうという願いを表していると思います。これは、大人の人だけとか工事の専門家の仕事ではありません。例えば、「おはよう」「ありがとう」「大丈夫?」と声にすることは「復幸」に向けた一番の行動です。誰にでもできるしあわせ探し、しあわせづくりの取組です。もちろん広安西小学校のみなさん一人一人にもできることです。ひょっとしたら大人や先生よりも大きな力を発揮できる可能性を持っているみなさんです。子どもの力,「広西キッズパワー」です。そして、一人一人の力が合わさって束になりチーム広西になった時に、たくさんのしあわせを自分で感じたり、周りの人に届けることができることでしょう。

いよいよ2学期が始まり、間もなく実りの秋を迎えます。9月24日(土)の運動会では、今年の広安西小学校の実り具合を見ていただきます。「復幸」に向けた一日一日を意識して学校生活を送りましょう。

最後に、紹介です。体育館西側の畑では、ひまわりの花がきれいに咲いています。これは兵庫県佐用小学校から災害復興のシンボルとして受け継がれてきた種を届けていただいたものです。広安西小学校で避難生活をしてこられたみなさんといっしょに育ててきました。避難所は8月18日に閉鎖となり、新たな場所で生活を始めていらっしゃいます。広安西小学校も体育館が使えるようになり、私たちにとっても新たなスタートの2学期となりました。ひまわりを眺めてお互いの元気を伝えあい広げましょう。

<8月22日2学期始業式 校長挨拶メモより>

吹奏楽コンクール金賞受賞

<br />

熊本地震発生から約3か月の間に、困難を乗り越えて練習してきた願いと成果が審査員のみなさんにも届いたのでしょう。おめでとうございます。

8月19日(金)福岡サンパレスの会場で開催される九州大会の推薦

状もいただきました。

夏休みの活躍がまた一つ広がります。

おめでとう。

広西ウエストサイズストーリー

避難所のみなさんが、広西(ウエストサイド)の体育館西(ウエストサイド)のひまわり畑の草取りに汗をかいていただきました。おかげで、すっきり(ウエストサイズも)、きれいな風景になりました。

442枚+α

| 2016/07/12 | 442枚+・・・α 一番の御礼の仕方 |   | by:承認者 | by:承認者 |

|---|

全校生のみなさん おはようございます。

今朝、数えたら442枚でした。何の数だと思いますか?

実は、4月14日から昨日までにお会いしてごあいさつを交わし、名刺を交換した人の数です。442名の方と新しいお知り合いになることができたのです。もちろん、名刺をお持ちでない方もいらっしゃいますし、ボランティアとして学校においでいただいたみなさんや、支援のための品物などを届けてすぐにお帰りいただいたみなさんとは御礼のごあいさつだけの場合もあります。全部あわせると、きっと千人を超えると思います。それほどたくさんのみなさんに、広安西小学校の子どもたちや避難を続けていらっしゃるみなさんに励ましや手助けをいただいたということです。お会いして言葉を交わすことで、怖さや不安を乗り越えて生活していこうと思う勇気をいただいたり、これからもがんばっていこうと思うことができる元気をいただきました。

一生のうちに会えないような一流選手や世界トップレベルで活躍中のみなさんとお会いすることもできました。サインをもらえず残念がっている人も見かけましたが、多くの人は、おいでいただいたみなさんが何を伝えたかったのか、しっかり見たり聞いたりしてサインより大事な、心の栄養にしてくれたことだと思います。

とても貴重な、すごい栄養を注いでいただいたみなさんは、きっとそれを自分のものにしてたくましく成長していくことでしょう。5年、10年後みなさんが大人になった時に、今年の出来事や思い出をどんなふうに語ることができるか、それが、期待しておいでいただいたみなさんに応える一番の御礼の仕方だと思います。

すでに、栄養にしている様子も見られます。

7月7日(木)~8日(金)には6年生が長崎に修学旅行に出かけました。熊本地震の後で、いろいろな準備や生活の様子から予定通りでかけることができるかどうか心配しました。保護者のみなさんとも相談しました。そして実施することができました。その出発式での聴き方、挨拶の仕方、時間を守る行動の様子などの態度は、大変立派でした。旅行先での態度もすばらしかったと聞きました。さすが最上級生、この3か月の中から一人一人がたくさんのことを学んで修学旅行という力を示す場面で実力を出すことができたのだとうれしく思います。

6年生の他にも、学校の中でも、元気で気持ちの良い挨拶を自分から進んでできる子どもたちが増えてきました。授業中しっかりと学習に集中して真剣に取り組んでいる姿も増えてきました。無言そうじの取組でのそうじの態度にも心が現れています。今、何をすることが大切なのか、誰のおかげで今こうしていられるのか、そんなことに気づいて力を伸ばそうとがんばっているすばらしい姿が見られます。何があったのかを忘れないことも大切です。が、それらの出来事が自分とどう関係したのかを考えて、どんなことやどんな思い出を心に刻むかがこれからの態度や生き方に影響してくると思います。

暑い日が続く7月ですが、1学期のまとめをしっかりがんばって、ちょといつもより遅い7月27日の終業式の日を迎えましょう。

<7月13日全校朝会(校内放送) 校長講話発言メモより>

梅林小学校OBのみなさま

| 2016/06/12 | 「梅林小学校卒業生の保護者有志」の皆様ありがとうございました |   | by:承認者 | by:承認者 |

|---|

たくさんのご支援をいただいている中で、一部の方のみにご返事することの是非は迷いますが、私が初任の校長として地域の皆様のご支援を受けながら勤めさせていただいた思い出の梅林小学校です。新幹線が開通し、霊雨山山頂から見た風景はまた格別でした。そして梅林小を離れてから4年3か月経過しました。にもかかわらず、当方を気に掛けていただき、思いがけない本日の激励のお便りと義援金と滋養強壮薬をいただきました。留守中のためまずは、使い始めたばかりのHP本文にて何としても御礼を述べさせていただきます。本校は、いろいろなメディアで報道されておりご承知のことと存じますが、避難されているみなさんはもとより、職員や関係のみなさんの協力をいただきながら、学校経営に取り組んでおります。PTAとも歩調を合わせて独特な取組も進めております。詳細はまたの機会に。まだまだ教育活動の通常化には課題もあります。

今回いただきましたものと心は、私の元気の素とさせていただきます。義援金につきましては、私の現在の構想では、体力向上に向けた人工ゴムマットによる50m走路の整備に充てたいと考えています。現在、体育館や運動場使用の制約はありますが、楽しい体力向上環境を整備したいと思っています。梅林小の600m持久走コース整備と同様の精神です。日の目を見るかどうかは分かりませんが頓挫した時は笑ってやってください。本日は誠にありがとうございました。お子様方共々との再会を楽しみにしています。

学校生活の使い方

「学校生活」の記録として活用してください。

画像を貼り付けたり、記事を記載するなど、ブログ的な活用ができます。

所在地

〒861-2235

熊本県上益城郡益城町福富1001

TEL:096-289-0700

FAX:096-289-0701

Email:hiroyasunishi-es@tsubaki.higo.ed.jp