2022年9月の記事一覧

9月14日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、うまに、野菜の昆布和え、納豆です。

〈納豆〉

納豆の起源には多くの説がありますが、決定的なものは無いようです。いずれの説も「蒸したり茹でたりした大豆が、偶然藁に触れたり、包まれたりして、付着している納豆菌によって発酵した。」という点が共通しています。ところで、あの納豆特有の臭気は68種類のにおい成分から構成されているようです。代表的な「ピラジン」は、アーモンドやココア、パン、味噌・醤油、ほうじ茶にも含まれる臭気です。中には「アンモニア」成分も含まれており、発酵が進みすぎたり10℃以上で保管されていたりすると時間と共にアンモニア臭が強くなります。「わら納豆」は藁の臭気、経木で包んだものはその木の臭気が加わります。また、発酵室内で薫煙処理を行う場合もあります。近年では臭気を抑えた製品も市販されています。(出典: フリー百科事典Wikipedia)

<1・2年生音楽>

本日5時間目は、1・2年生合同の音楽の授業が音楽室でありました。福連木在住の仁田直美さん作詞・作曲、中村校長編曲の「地球とタンポポ(ほしとたんぽぽ)」を練習しました。かわいい歌声が音楽室に響いていました。

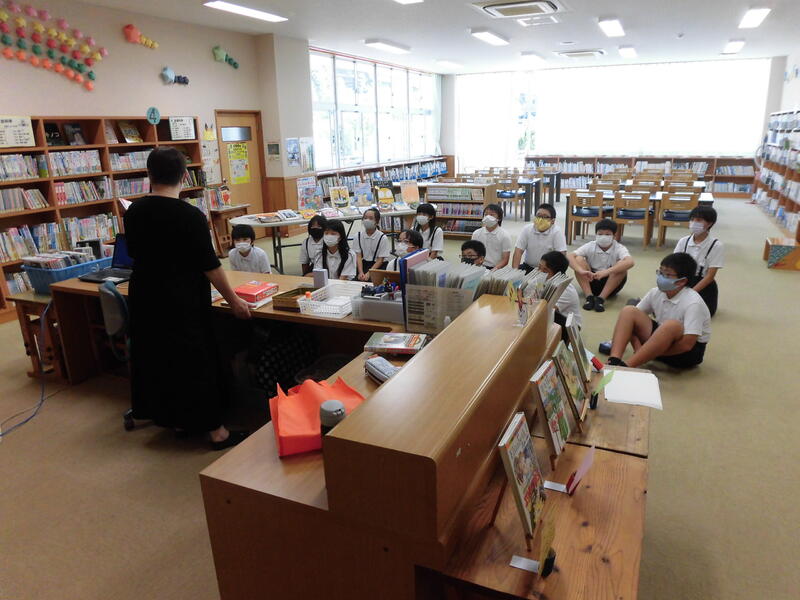

<6年生平和学習>

同じく5時間目に6年生向けに図書室で、学校司書の浪﨑先生の戦争に関する本の読み聞かせがありました。みんな真剣に聞き入っていました。10月5日・6日は修学旅行です。長崎に行き、戦争の悲惨さと平和の尊さについて学びます。

9月13日

今日の給食のメニューは、丸パン、コロッケ、汁ビーフン、じゃこサラダです。

〈「ちりめんじゃこ」と「しらす」の違い〉

どちらも共通しているのは、「イワシの稚魚を使った食材」であるということです。主にカタクチイワシを使用しますが、季節によりマイワシやウルメイワシなども使用されます。呼び名の違いは乾燥度の違いです。一般的には、「釜茹でしたのみ」のものを「しらす(釜揚げしらす)」、「釜茹で後に少し干したもの」を「しらす干し」、「じっくり干して乾燥させたもの」を「ちりめんじゃこ」と呼びます。しかし、地方によって「しらす」と「ちりめんじゃこ」の使い分けは様々のようです。大きさも組み合わさって呼び名が変わる地方もあるようで、さらに「いりこ」まで加わる地方もあるようです。

〈仙人草(センニンソウ)〉

学校脇の山に白いきれいな花が咲いています。調べてみるとこれはどうやら仙人草のようです。果実に白い毛があり、これを仙人のヒゲに見立て仙人草と名が付いたのだそうです。センニンソウ属は日本に20種以上があり、クレマチスと呼ばれて栽培される外国種も同属のようです。ただし、センニンソウは花と香りが楽しめて魅力的な植物ですが、毒性があるので注意が必要です。茎の切れ目や葉から出る白い汁は素手で触るとかぶれてしまいます。口に入れると胃腸炎を起こすおそれがあるようです。ところがこのセンニンソウの根は、中国では生薬の材料になっています。しかし、毒性が強いため、日本では漢方薬の材料として使われていません。(出典:BOTANICA)

<今日から陸上練習です!>

9月29日(木)の小体連陸上記録会に向けて、今日から放課後練習が始まります。コロナの影響で過去2年間できませんでしたので、3年ぶりの開催となります。それに向けて5年生が朝から運動場の草取りを黙々と頑張ってくれました。

9月12日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、うさぎハンバーグ、お月見団子汁、コーンサラダです。

〈お月見こんだて〉

9月10日(土)は1年のうちでいちばん月がきれいだと言われる「中秋の名月」でした。みなさん月を見ることができましたか。そのことにちなんで、今日は「お月見こんだて」です。日本では昔から月の模様を「餅をつくウサギ」と捕らえていました。お月見行事は、平安時代に中国から伝わった観月の宴が、庶民に広まる際に秋の収穫を祝うものとなりました。この時期に収穫されるお米からつくったお団子をお供えすることにより、収穫に感謝し今後の豊作を祈ったことが「お月見団子」の由来とされています。(出典:MORE)

<描画指導>

今日は4年生から6年生の描画指導を2時間、2年生の描画指導を2時間して頂きました。みんな集中して取り組んでいました。

<3年生 タブレット学習>

3年生はICT支援員の方にタブレットでの日本語入力の仕方を教えて頂きました。

<4年生 花粉の観察>

4年生は理科室でアサガオの花粉を顕微鏡で観察しました。

〈本格グリーンカレー〉

セイバンナスの実(マクアプアン)をどうするか考え、前回はレトルトカレーでとりあえず試してみましたが、今回は本格的なグリーンカレーに挑戦してみることにしました。主な材料は、マクアプアンのほかナス、シシトウ、ピーマン、パプリカ、鶏むね肉などです。これらを一口大に切りそろえます。鶏むね肉は塩こしょうで下味を付けます。

これらをサラダ油で炒めます。赤・黄・緑が揃っておいしそうに見えます。(この時点では)

別の鍋でグリーンカレーペーストと合わせて炒めます。

そこにココナッツミルク、砂糖、ナンプラー、水を加え、煮込みます。

そして完成!要領よくやれば10分で出来そうです。

味はどうかと言うと・・・グリーンカレーペーストの分量が多すぎたのとシシトウを入れすぎたことにより、辛くてしょっぱくDeepな味わいでした。大人のカレー過ぎました。味をマイルドにするためにココナッツミルクをもう一缶加えてみましたが、思ったほどの効果はありませんでした。当たり前ですが分量をしっかり確認したり、途中の味見を怠らないことは大事ですね。しかし、マクアプアンは結構なアクセントになっていました。いつか、リベンジを果たしたいと思います。

9月10日

〈中秋の名月〉

今日は中秋の名月です。昨日はカメラで撮影しましたが、うまく撮れませんでした。そこで今日は、ビデオカメラで静止画撮影してみました。それがこちら

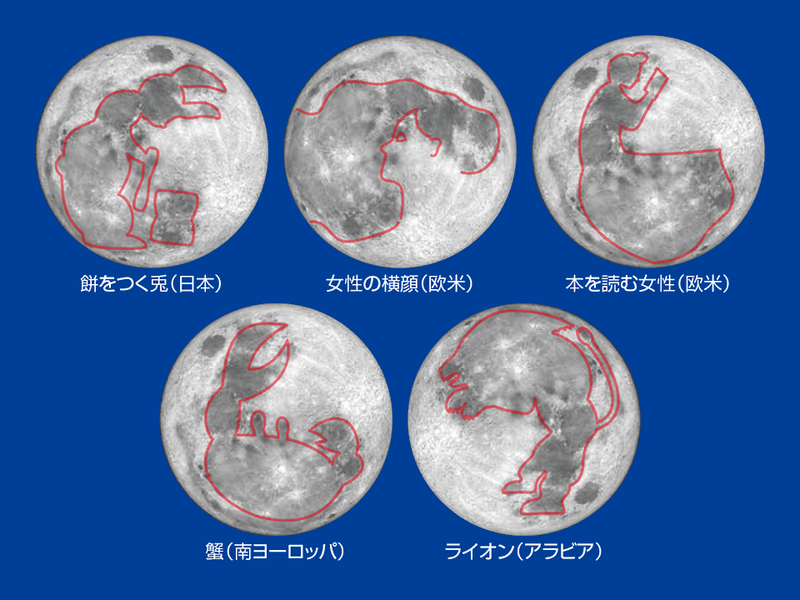

昨日よりは良く撮れたのではないかと思います。ところで月の黒く見える部分は「海」と呼ばれ、その部分が何に見えるかというと、日本では「餅をつく兎」というのが一般的ですが、世界各国では以下のように見えるようです。

そう思ってみるとそう見えてくるから不思議ですね。(出典:AstroArts)

9月9日

<児童朝会>

今日は、天小タイムの時間に児童朝会がありました。夏休みの思い出や2学期の目標について各学年の代表児童が発表してくれました。どの学年の代表の人も学習面・生活面での目標をきちんと立てて頑張りたいという意識がはっきり分かりました。中には夏休み広島のおばあちゃんのところへ行き、原爆ドームや原爆資料館を見学した人もいました。戦争について考える貴重な体験ができたようです。感想発表でも、「自分も片付けをしっかりしたい。」「集会での感想発表を頑張りたい。」などの意見があり、代表者の発表を聞いて自分の目標をさらにはっきりさせることができたようです。

<3年生 ローマ字の学習>

3年生では、9月にローマ字の学習が4時間あり、2月にはコンピュータのローマ字入力が2時間あります。ローマ字の学習は英語のアルファベットやコンピュータの文字入力など重要性は高いのですが、短い時間で習得するのは難しい面もありますので、学習プリントやローマ字学習帳などを使って地道に習得していくことが必要のようです。

〈中秋の名月〉

今年の「中秋の名月」は、9月10日(土)です。「中秋の名月」とは、太陰太陽暦(旧暦)の8月15日の夜に見える月のこと言います。「中秋の名月」をめでる習慣は、平安時代に中国から伝わったと言われています。今年の「中秋の名月」は満月です。満月の瞬間は19時頃で、夜に昇ってくる名月がちょうど満月ということになります。「中秋の名月」と聞くと、満月を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「中秋の名月」が必ずしも満月になるというわけではありません。実は、「中秋の名月」と満月の日付がずれることは、度々起こります。(出典:tenki.jp)

試しに今夜(9月9日)の月を写真に撮ってみました。シャッタースピードや露出の調整が難しいのでうまくは撮れませんでしたが、画像処理ソフトで補正してみました。それがこちら

明日、もう一度挑戦してみたいと思います。