2021年7月の記事一覧

7月7日

今日の給食のメニューは、変わりしそご飯、七夕コロッケ、レモン和え、吸い物です。

〈しそ〉

シソは、ヒマラヤやミャンマー、中国に自生するハーブです。葉は紫色か緑色で、秋に紫や白の花を咲かせ、冬になると枯れてしまいます。日本へは中国を経由して縄文時代に伝えられたとされ、奈良時代から栽培されるようになりました。平安時代には薬用としてのほか、野菜としても食用されるようになりました。中国の後漢時代に、カニを食べ過ぎて食中毒を起こした若者が、シソの葉を煎じて飲んだところ健康を取り戻したという逸話から、「紫色」の「(元気を)蘇(よみがえ)らせる葉」ということで「紫蘇(シソ)」と名付けられたそうです。シソはβカロテンや、ビタミンB、カルシウム、カリウムといった栄養素を多く含んでいます。中でも、βカロテンは皮膚や粘膜の細胞を健やかに保ち、視覚機能の維持や、強い抗酸化作用があり、動脈硬化やガンの予防に効果があるとされています。

また、香りに含まれるペリルアルデヒドには、防腐・殺菌作用があります。この効能を活かして、刺身など生の魚を食べる際に添えられます。また、胃腸の働きを促進し、食中毒の予防にも効果があるそうです。余談ですが、シソ科の植物の茎の断面は四角形なのをご存じですか?触ってみると分かります。

(出典:ホルティ by GreenSnap ホームページ)

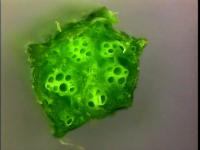

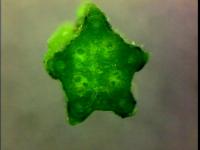

〈いろんな植物の茎の断面を顕微鏡で写真に撮ってみたので紹介します〉

左上から シソ(四角)・シュロガヤツリ(三角)・テーブルヤシ(ハート形)

左下から アサガオ(レンコン状)・ツルレイシ(星形)・カボチャ(中の空洞が星形)

ささのはさ~らさら~♪

今日は七夕です。曇っていますが、雲の上はいつも晴れなので、織り姫と彦星は実は毎年会えているのかもしれません。

さて、今日は4年生が浄水場見学に行きました。

きれいになった水を上からのぞきます。雨が降ると水は濁ります。

残留塩素の検査だよ

ピンクが濃いと塩素濃度が強いです

親切に教えていただきありがとうございました。

7月6日

今日の給食のメニューは、ガーリックトースト、カボチャシチュー、海藻サラダです。

〈にんにく〉

紀元前1300年頃に造営されたツタンカーメン王の墓からは、乾燥したニンニクの球根が6個発見されているそうです。また、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、紀元前450年頃エジプトを旅行し、ピラミッドの上に刻銘された象形文字に「ピラミッドの建設に従事した労働者が、大量のニンニク、タマネギ、ラディッシュを食し、この購入のために高額の銀が支払われた」と書かれていたという逸話を、その著書『エジプト史』に残しています。そうしたことからニンニクは、世界で最も古い農産物のひとつとされています。そんなニンニクには、ビタミンC、ビタミンB6、マンガン、ビタミンA、B1、B2、B12、D、Eや、カルシウム、銅、鉄、リン、カリウム、セレンなどのミネラル類がたくさん含まれおり、抗菌作用・抗酸化作用・抗炎症作用・抗糖尿病効果等をもち、感染症予防、循環器系疾患の予防や認知症予防などの効果があるという研究結果が報告されているそうです。ニンニクはやはりスーパーフードですね。

(出典:Esquire ホームページより)

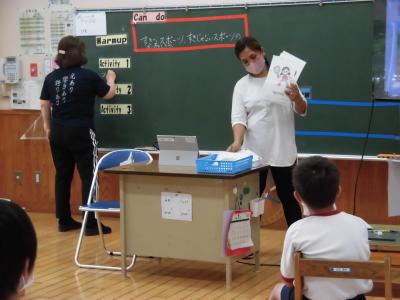

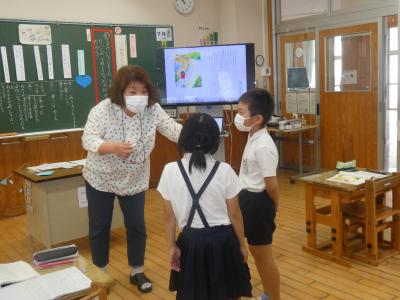

〈外国語科の学習〉

今日は、英語指導補助のセシリア先生がおいでになり、2・3・4・6年生が外国語(英語)の勉強をしました。

写真は3年生の様子です。

今日の「CAN DO(めあて)」は「好きなスポーツや好きじゃないスポーツの言い方を知ろう!」でした。「I like ~.」や「I don't like ~.」の構文を使って表現することができました。セシリア先生のNativeな発音に触れ、子供達の話す能力は高まっています。

午後は高学年がクラブ活動をしました。

ゲームクラブは高浜港に釣りに行きました。家から釣り竿も餌も持ってきました。

つれたぞー!

ベラに、

あじごだよ。

えへへ。

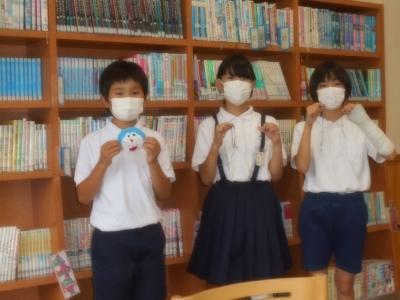

手作りクラブ

スポーツクラブは水球をしました。勢い余ってボールが壁の外に飛び出てしまいました。あらあら。

おや、手作りクラブの作品ができたようです。

さて、みなさんは分かりますか?正解は…、

じゃじゃーん。ドラえもんでした。上手ですねえ。

おまけ。昼休みの様子

7月5日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、揚げナスの中華煮、じゃこ梅和え、一色海苔です。

〈梅干し〉

梅干しにはクエン酸が含まれていて疲れをいやしてくれる効果があります。梅干し特有の酸っぱさは「クエン酸」によるものです。この酸味成分が体内で糖を代謝し、エネルギーに変えてくれます。また、体内に入ったマグネシウムやカルシウムなどのミネラル分を吸収しやすくして、身体の疲労物質を分解し、体内の蓄積を防いでくれます。 また、梅干しには殺菌効果もあり、おにぎりや弁当などに入っているのは、そのためです。ただし、勘違いしてはいけないのは、「梅干しの殺菌効果は人間の体内に入ってから効果を発揮する。」ことです。したがって、お弁当の白米の真ん中に梅干しを入れておくだけで、お弁当にある全部の食べ物に殺菌効果が期待できるわけではありません。梅干しは、食べることによってはじめて胃液や胆汁液の殺菌作用を増強し、体外から入ってきた食中毒菌が増えるのを阻止します。

先日の海遠足のときのスイカが余ったので、金曜日に教室で食べました。2つ以上食べる人もいたりしてね。

明日はクラブ活動です。高学年のみなさんは準備をしてきましょう。

7月3日

今日は土曜日のため給食はありませんが、番外編を掲載します。

〈日本三大珍味〉

世界三大珍味といえば「トリュフ」「キャビア」「フォアグラ」ですが、この三つについては、よく知られているかと思います。しかし、日本三大珍味については、あまり認知されていないようです。一般的には、日本の三大珍味と言えばウニ(塩うに)、カラスミ(ボラの卵巣の塩漬け)、このわた(なまこの腸の塩辛)とされています。これらがいずれも海産物であることは、四方が海の日本らしく魚介類との接点が多いことが理由だと考えられます。この日本三大珍味は、よく考えてみると天草ですべて捕れたり、加工されたりしているものですね。こうしたことからも豊かな海に囲まれた天草は、海産物の宝庫といえるのではないでしょうか。

〈3年生研究授業〉

金曜日に3年生の国語の研究授業がありました。りいこはどうして嬉しくなったのかを考えました。4人とも積極的に自分の考えを発表していて立派でした。

〈5年生集団宿泊番外編❗️〉

1日目 キャンドルの集いのリハーサル

夜 お風呂にレッツゴー

2日目 おはようございます

スコアオリエンテーション お宝ゲットだぞー

ウヒョヒョー蝉の抜け殻だぞー

ペタンク 重たい鉄球は意外と転がって狙ったところで止めるのが難しい

おまけ☆

7月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、夏の松風焼き、カボチャみそ汁、ピリ辛キュウリです。

〈夏野菜〉

今日は夏野菜を使ったメニューです。松風焼きの青じそ、みそ汁のカボチャ、ピリ辛キュウリのキュウリも夏野菜です。今は季節を問わずいろんな野菜がありますが、どれも本来は夏が旬の野菜です。その他、代表的な夏野菜としては、ナス・トマト・ピーマン・オクラ・トウモロコシ・ニラ・ズッキーニなどがあります。夏野菜には、カロテン・ビタミンC・ビタミンEなどを多く含むものが多く、夏バテ予防に効果があります。夏野菜をたくさん食べて、暑い夏を乗り切りましょう。