uchino elementary school

uchino elementary school uchino elementary school

uchino elementary school2023年2月の記事一覧

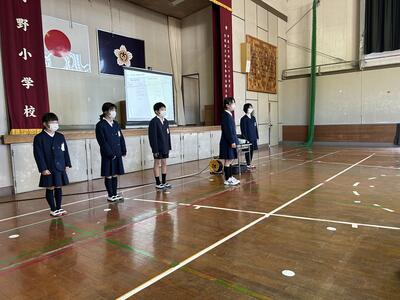

児童集会で放送、生活委員会や5,6年生代表が発表

児童集会で放送、生活委員会や5,6年生代表が発表

2月15日(水)、児童集会を行いました。

まずは放送委員会からの発表です。放送委員さんは、朝やお昼、掃除時間の放送に備えて早口言葉の練習をしたり、イングリッシュデーに英語で話す言葉を調べたりしていることを話してくれました。

それを受けてみんなにも、「私たちに続いて早口言葉を『行ってみてください」と。「生麦生米生卵」からしだいに難しくなっていきます。

続いてクイズ。「内野小の誕生日が多い月は何月でしょう?」などなど。ABCの三択です。内野小のことをさらに知ったように感じました。

生活委員さんからは、自分からあいさつをすると色紙を貼りながら各学級でできた文字を披露してくれました。すてきな言葉になりましたね。

最後に、5,6年生が県人権子ども集会からの学びや考えたことを発表してくれました。聞いているみんなも「おたがいに知り合うことの大切さ」「相手の立場に立って考えることの大切」などを、自分の言動を見つめて心に深く感じたようです。その場で自分の言葉で返してくれました。

じーーんとくる時間をみんなで過ごしました。

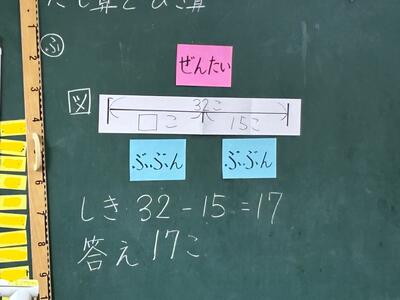

2年算数「たし算とひき算」

2年算数「たし算とひき算」

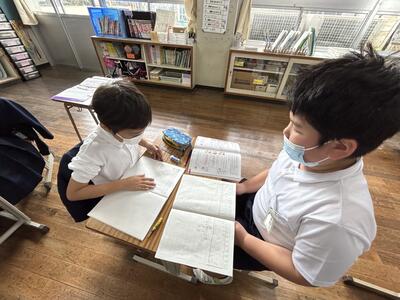

2月10日(金)、2年生の算数では「図やぜんたい、ぶぶんをつかって、分かりやすくせつめいできないかな」というめあてで学習しました。

前の時間に「ぜんたい」「ぶぶん」という言葉を用いた図を学んでいます。2年生になると、個数を一つ一つ表すのでなく、線で表す図になります。(1,2年生の図を比較するだけでも、発達がよく分かります。)

2年生は問題文を読んで、「分かっていること」や「分からないこと」に線を引くことができます。今日は図を自分でかいてみて、ペアの友だちにも分かりやすく説明してみました。

みんなの前で黒板に図を書き込んで発表をします。付け加えをしたいという手が勢いよく挙がりました。「単位」や「分からないこと(聞いてあること)」をみんなで確認すると、どの数が「ぜんたい」でどの数が「ぶぶん」なのか、はっきりしてきました。

このように図をかくと、自分も分かりやすく、友だちにも分かりやすく説明できると感じた様子が、振り返りから伝わってきました。

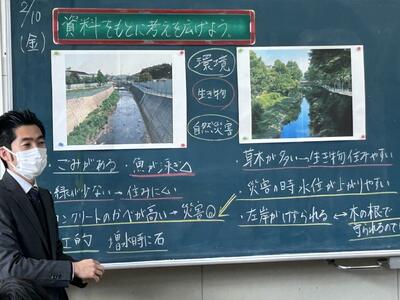

6年理科「生物と地球環境」

6年理科「生物と地球環境」

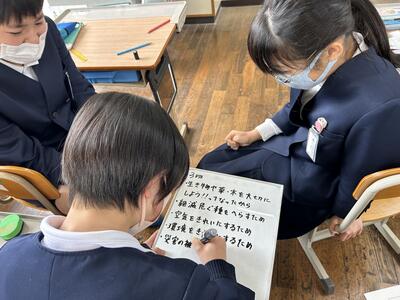

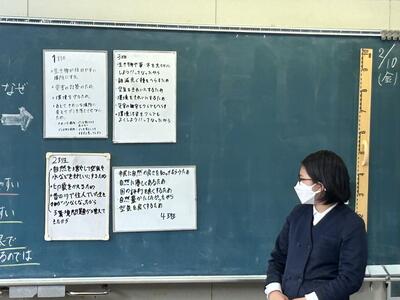

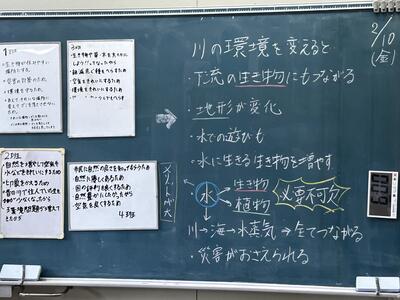

2月10日(金)、6年生理科は小学校で学ぶ最終単元に入ります。

2つの写真が出されました。同じ場所の川だと分かります。「環境」「生き物」「自然災害」の3観点から自分の気付きを伝え合いました。

「何のために横浜市はお金をかけてこうしたのか?」教室が一気に熱を帯びたように感じられました。グループ協議の結果を代表者が発表していきます。

さらに、先生から「川じゃなくて森いっぱいでもいいんじゃない?なぜ川にこだわったのかな?」と。再び「えっ。」

川の環境をこのように整える良さが次々と出されました。

発想の転換を余儀なくされるような1時間でした。どの6年生も、いつも以上に思考や表現への意欲が見られた授業でした。

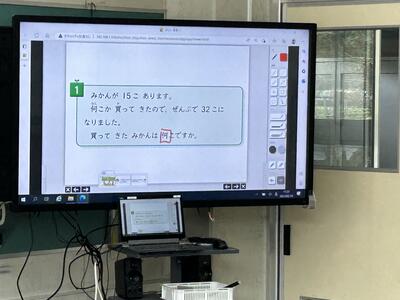

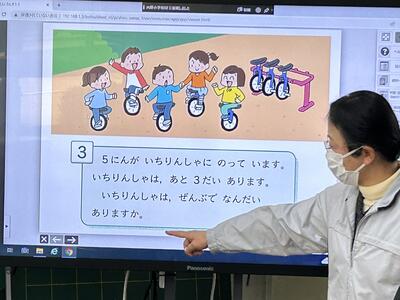

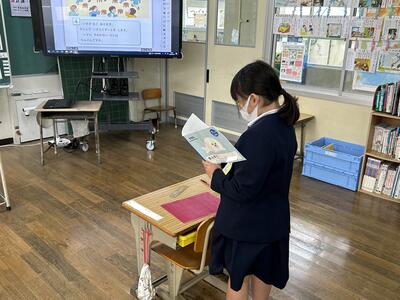

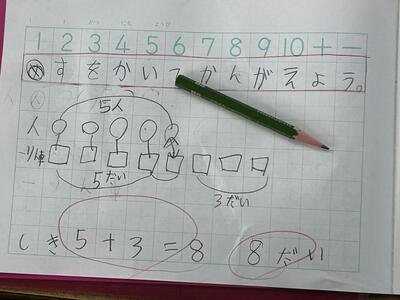

1年算数「たしざんとひきざん」

1年算数「たしざんとひきざん」

2月9日(木)、1年生の算数では、まずは時計の読み方を確認するフラッシュ復習問題。みんなで読んだり一人一人読めるか確認していきます。

さて、1年生の後半にもなると、たしざんもひきざんも学び、問題をどちらの計算で求めるとよいか迷うこともでてきました。

そこで、「図をかいて考えよう」をめあてに学習しました。

子どもたちは、問題文を読んで「5人だから○を5つ」図にかくと分かっています。一輪車は□にして5つ並べてかきました。

「(一輪車に)乗っているからどうしようか?」「ぬる。」などとのやり取りもあり、線でつなぐことに。

「一輪車はあと3台」3つの□をかき加えます。

「聞いてあること」をみんなで確認しました。「ぜんぶで」という言葉を見て、最初から「たし算の言葉だ!」と気づいている子もいました。問題文の言葉→図にすることで具体的な物の場面を想像できます。正しく想像して解けるように、自分で図を活用する力も身につけていきます。

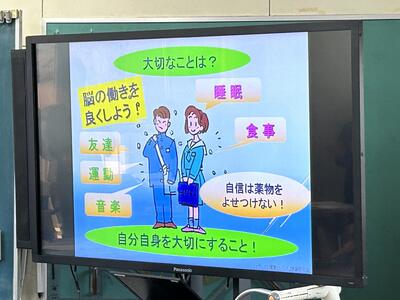

6年生薬物乱用防止教室

6年生薬物乱用防止教室

2月9日(木)、学校薬剤師の徳田先生に講師としておいでいただき、6年生の薬物乱用防止教室を行いました。

危険ドラッグを中心に、その恐ろしさも分かりやすく教えていただきました。「甘い誘いを、ちゃんと断れますか?」とも。薬は適切に扱いたいですね。

最後に、「脳の働きをよくする」ために必要なことや、「自信は薬物を寄せつけない」こと、「自分を大切にする」ことなど大事なことを丁寧に伝えていただきました。

徳田先生、ありがとうございました。

1,2年生給食センター見学へ

1,2年生給食センター見学へ

2月8日(水)、1,2年生が学校給食センターを見学させていただきました。

センターの先生からお話をうかがってから、調理中の様子を高いところから(ガラスなどを隔てたところから)見学させていただきました。

2年生は昨年度、感染対策のために中止になってしまった見学です。実際に行けてよかったです。目だけでなく体のいろいろなところで感じたようです。

昨日今日と給食を食べながらも、調理の様子を思い浮かべるようで、いくつかのつぶやきが聞こえてきます。

これからも、給食をありがたくいただきます。

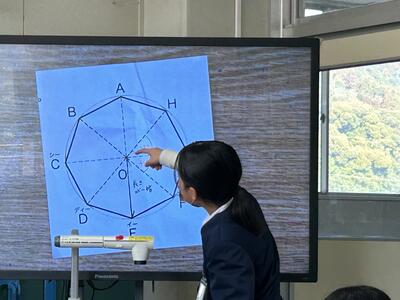

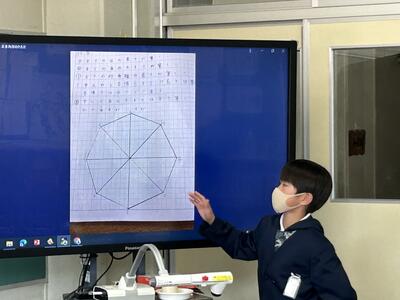

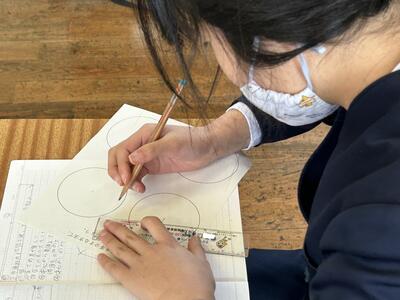

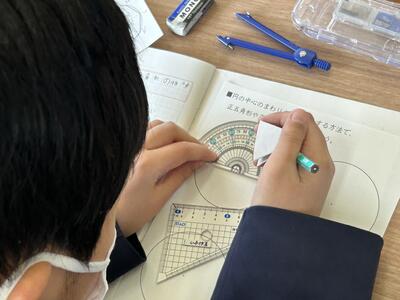

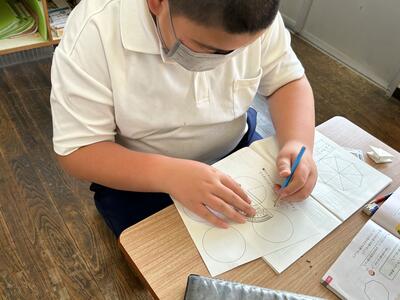

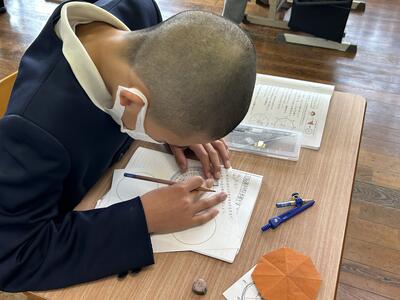

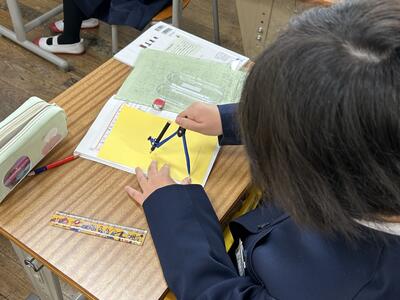

5年算数「正多角形と円」

5年算数「正多角形と円」

2月8日(水)、5年生の算数は「正多角形の性質を使って正八角形をかこう」をめあてに学習しました。

「正八角形とは」と聞かれて、「自分一人で」、次に「近くの友だちと」、「みんなで」の順に説明をするなど、理解の確認と同時に表現の練習もしています。

これまでみんなで発見した2つ以外の性質を、対角線が入った正八角形を使って見つけます。

さらに2つの性質を発見できました。

さあ、この4つのなかの性質をいくつか使って、自分でノートに正八角形を描き出ます。一から描くのは難しいようです。それでも分度器や定規などを操作して進めています。

みんなのなかから2通りの描き方が出されました。

「他の正多角形も描くには?」と比較すると、円を活用した方法がうまく描けそうです。最後には、学んだことを用いて、正五角形や正六角形も描いてみましたよ。とても真剣な姿でした。

3,4年生算数「図形」「立体」

3,4年生算数「図形」「立体」

2月6日(月)、3,4年生の算数では、図形の学習中です。

3年生は「二等辺三角形や正三角形の角の大きさを調べよう」、4年生は「直方体や立方体の特徴やちがいをくわしく調べよう」です。

さすが3学期ですね。3,4年生とも、学習リーダーさんがめあてやみんなの話し合いで出された考えも、黒板に頑張って書きながら進めています。

3年生は色画用紙で2つの図形を実際に作って、4年生は必要な立体の模型を触りながら調べていきます。図形は頭の中だけで考えると、わけがわからなくなったり誤りもでやすくなったりします。今日のように具体物を思い描きながら考えていけるといいですよね。

全校遊び

全校遊び

2月3日(金)、お昼休みに全校遊びがありました。

委員さんの合図により、一斉に駆け出します。遅れてビブスを着た鬼さんが追いかけ始めました。

運動場いっぱいを走り回る姿があちこちで見られます。

「私、一回もつかまっていません!」という人もいましたよ。すごいですね。

1,2年生が高学年のお兄さんやお姉さんを追いかけ回す姿も、楽しそうです。

はあはあ言いながらも、心も体もあたたまる全校遊びっていいものですね。

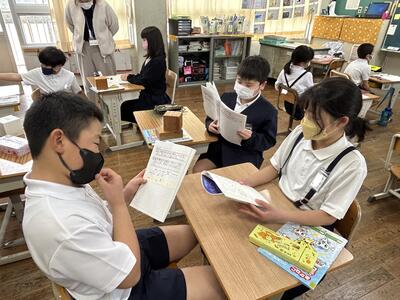

3,4年生が2年生に英語で「これなあに?」クイズを

3,4年生が2年生に英語で「これなあに?」クイズを

2月3日(金)、3,4年生が外国語活動で学びながら作った「これなあに?」クイズを2年生に出し合って楽しみました。

最初に、答えとなりそうな果物や動物の名前を英語で話す練習をして、スタート!

3,4年生「What's this?(これなあに?)」2年生「Hint please.(ヒントをお願いします)」

3,4年生「Hint 1. red.(赤)」2年生「「Hint please.(ヒントをお願いします)」

3,4年生「Hint 2. small.(小さい)」2年生「「Hint please.(ヒントをお願いします)」

3,4年生「Hint 3. fruit.(果物)」2年生「It's a strawberry.(イチゴです)」

3,4年生「That's right.(その通りです)」などと、答えのイラストカードを見せてくれます。

3,4年生は幾度もおたがいに練習もしているのでスムーズですが、2年生にとってはなかなかたいへんです。

それでも、3,4年生がヒントを付け加えたりジェスチャーを加えたりしてくれることで、だんだん分かってきます。

楽しい英語クイズの交流でした。3,4年生は工夫や準備をしてきたことで2年生を楽しませることができて良かったですね。

2年生は、きっと4月からの外国語活動の授業が楽しみになってくれたことでしょう。

【重要】欠席等の連絡について

次のURLをクリックするか、QRコードを読み込み、必要事項をご記入ください。

https://forms.office.com/r/qvvSb97sUa

【重要】自然災害時の登校について

通学路に危険を感じた場合や、土砂崩れ、増水などで登校が困難な場合は、命を守ることを最優先に、各ご家庭で登校の可否についてご判断ください。以下の場合は、登校中の不慮の事故発生ではないことの確認のため、必ず学校までご連絡ください。

①登校することができない

②風雨などが落ち着いた後に遅れて登校する

③避難して現住所にいない

遅延登校が必要な場合は、今後、連絡メールにてお知らせいたします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 宮﨑 陽子

運用担当者

教諭 井手 正憲

情報集約担当者(体罰、いじめ等)

教諭 宮﨑 亜子・新立 都

セクハラ相談者

教諭 溝部 竜太郎・久保 利沙

【再利用資源回収】無事終了しました!

ご協力いただき、ありがとうございました。

次回は、12月8日(日)を予定しています。どうぞよろしくお願いしいたします。

【学年PTA行事申請について】

以下の3つ書類の提出をお願いいたします。

Wordはこちらから↓

PDFはこちらから↓

【情報モラル】

ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント!について、以下のリーフレットにわかりやすくまとめてあります。

子どもたちと一緒に是非ご覧いただき、安全・安心に活用し,より良い生活を送ることができるようにしていきましょう。

【ばとん・ぱす】

◆新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ◆

5類感染症への移行(5月8日付け)に伴い、学校における感染症対策を次のように見直しました。今後も子どもたちが安心して充実した学校生活を送ることができるよう取り組んでいきます。今後とも、ご理解とご協力を、よろしくお願いします。

○登校時の検温や健康観察等にて、健康状態を把握します。(検温カードは使用しません。これまでのご協力ありがとうございました。)

○清潔なハンカチ・ティッシュの準備、手洗い、咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策を継続して行います。

○マスクについては、登下校中のバス利用の際および給食準備中のみの着用を基本とします。(体調に応じて使用します)

○発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合は、無理をせずに自宅で休養をお願いします。