uchino elementary school

uchino elementary school uchino elementary school

uchino elementary school2022年6月の記事一覧

2年生が町探検に出かけました

2年生が町探検に出かけました

6月27日(月)、2年生が生活科にて町探検に出かけました。

学校前の斉田商店さんでは、子どもたちからの質問にも答えていただきました。今年の2年生も「一番人気」の商品については、とっても驚いたようです。

斉田さんが工夫されていることも知ることができました。

ホタルの里「内野川」「湯蔵院川」を観察しながら、その名前も知りました。記念碑や近くの公民館もじっくり観察しました。

今回は学校周辺の探検でしたが、今度はもう少し遠くの探検に行くようです。

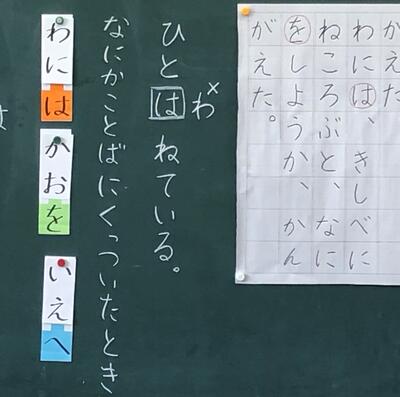

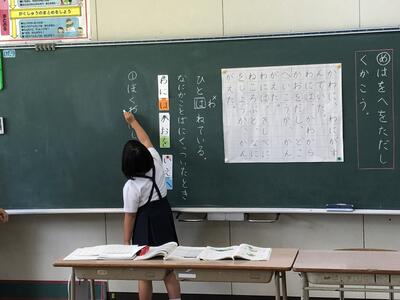

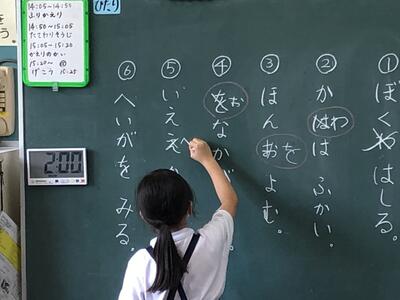

1年生国語「はをへを つかおう」

1年生国語「はをへを つかおう」

6月24日(金)、1年生国語の授業の様子です。

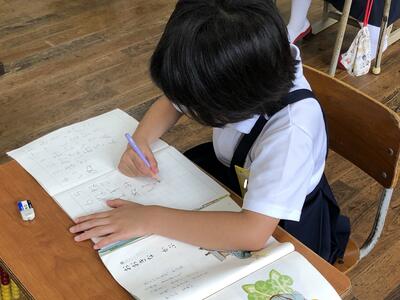

1分間フラッシュ問題、音読、視写と続きます。先生と同じスピードで美しく書こうと集中力がばっちりです。

「どんなときに、はをへを使うのか」を考え合いました。このように文法的なものはなかなか難しいです。みんなでああだこうだと言いながら、「なにかことばにくっついたとき」とまとめました。

練習問題を解き、誤りのある文を正しく書き直します。

これまた今日の段階では難しいものがありましたが、発表への意欲も十分。全員黒板に正しく書き直して発表しました。

6年生が芦北町議会見学へ

6年生が芦北町議会見学へ

6月23日(木)、6年生が芦北町議会へ見学に行くことができました。

宮内議長様をはじめ、建設経済文教常任委員の皆様(あわせて8名の議員の皆様)および議会事務局の皆様にご協力をいただきました。

議場では、実際の場所に座って説明いただき、後半は控室にて子どもたちからの質問に詳しく答えてくださいました。

子どもたちが立って質問をすると、議長様が指名され、指名された議員様が答えてくださいます。ほんとうの議会のようですね。(実際には、議員様方が質問される方ですが)

このような議会の皆様の日々のご尽力が、芦北町の大人の方だけでなく自分たち子どもたちのより良いくらしにもつながっていることをじっくり考えた時間でした。

芦北町議会の皆様、ご多用ななかにご対応いただきまして、ありがとうございました。

校内人権集会

校内人権集会

6月22日(水)、校内人権集会を行いました。

今月は「心のきずなを深める月間」です。各学級では、人権学習も行っています。学習したことをもとに、「考え合ったこと」や「自分や自分たちを見つめたこと」を発表しました。

進行は生活委員さんです。

各学級の発表への感想を、手を挙げた子たちが発表してくれます。発表者からも発表してどう思ったかを発表します。「差別する心は、みんなの心が重くなると気付きました。」と話してくれた子もいます。

最後に、これらの授業や集会のなかで、「そういえば」とこれまでの自分の言動や思いについて振り返ったことを数名の子に話してもらいました。自分が友だちを強い言葉で傷つけたことをどう思ったか、話してくれた子もいます。

みんなで、おたがいのこれからの言動に注目していきたいと思います。

本日から水泳の授業は温泉プールをお借りしています

本日から水泳の授業は温泉プールをお借りしています

保護者の皆様へは先週プリントでお知らせしましたとおり、本校プールの機械が故障しました。教育委員会と協議をし、故障の状況等から、今年度の水泳の授業については、町の温泉プールをお借りして進めることとしました。

本日6月17日、さっそく1,2年生がスクールバスで移動して授業を行っています。

一般の皆様もご利用されているなか、小プールおよび大プールの2レーンをお借りし泳がせていただいています。皆様には快くゆずっていただいており、有り難いことです。

また、PTAの皆様には、5月にプール磨きを一生懸命行っていただいたものの、今シーズンは使用できなくなり、誠に申し訳ございません。

ルールやマナーを一緒に学習しながら、感謝して町のプールを利用させていただきます。

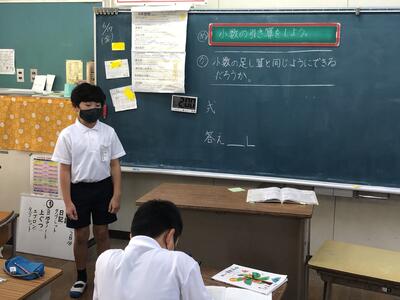

3,4年生算数の学習の様子です

3,4年生算数の学習の様子です

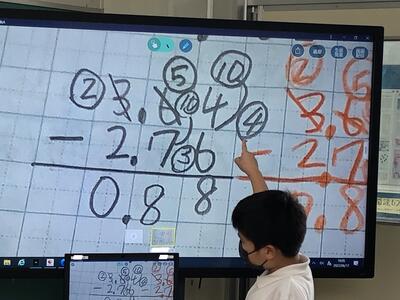

6月17日(金)、3,4年生の算数では、3年生は「わり算の答えの出し方を説明しよう。」4年生は「小数のひき算をしよう。」をめあてに学習しました。

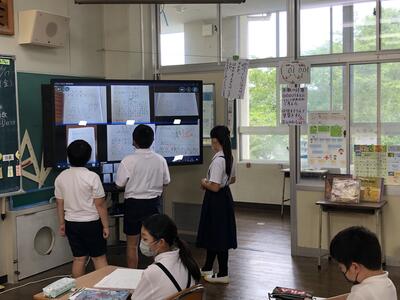

3,4年生とも、学習リーダーさんの指示で進んでいきます。

問題を読んだ後に、「昨日までと何が違いましたか?」というリーダーさんの問いに、「昨日は…たけど、…。」と答え合います。

課題についての自分の考えをノートに書く「一人学び」の後にペアで話し合うと、自分も付け加えたいことがでてきて、さらに書き込んでいました。4年生は、考えを書く時間の設定も「昨日は時間が足りない人がいたから…。」と考え合って設定もしています。

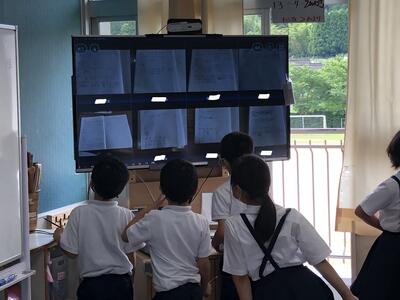

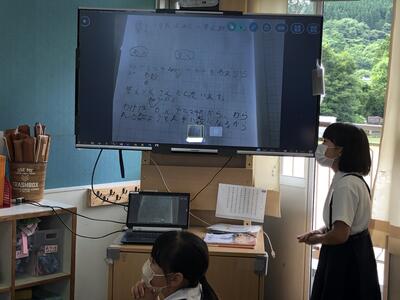

ノートをタブレットで撮影して提出すると、電子黒板にみんなのノートが並びます。それをもとに全体での話し合いが始まります。

こうやって、深まりのある話し合いへと取り組めています。

5年生が田植えを体験させていただきました

5年生が田植えを体験させていただきました

6月16日(木)、地域の方のご厚意により、数年間できていなかった田植えを5年生が体験させていただきました。ほんとうに有り難いことです。

水田も子どもたち用に準備していただきました。手伝いに来てくださったり、手植え用の道具を貸していただいた方もいらっしゃいます。

初めて田植えをする子、家で手伝ったこともある子とそれぞれ異なりました。見ていると、思わず笑ってしまうような姿が見られながらも、しだいにスムーズに植えることができています。「苗ちょうだい!」「はい!」の声も軽やかになりました。

それでも、植えた苗の列はやや不揃いでした。後から、合間に植えてくださったりとフォローもしていただいています。

最後まで、やさしく楽しく声をかけ、教えてくださり、ありがとうございました。これからは苗の成長を見守ります。稲刈りもどうぞよろしくお願いします。

6年生学校歯科医の先生と学習「歯と口の健康について」

6年生学校歯科医の先生と学習「歯と口の健康について」

6月15日(水)、6年生の保健の授業に、学校歯科医の若江先生が講師としておいでいただきました。

専門的な内容をふまえて、子どもたちが関心を持ち分かりやすいようにと、授業を進めてくださいました。子どもたちによる実演もありましたよ。

若江先生、お忙しいなかにありがとうございました。

1年生国語「おおきなかぶ」

1年生国語「おおきなかぶ」

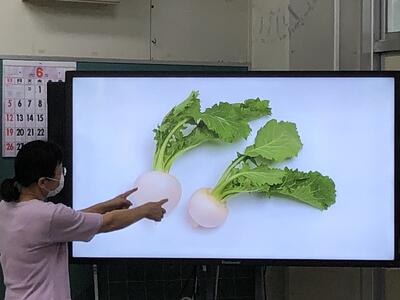

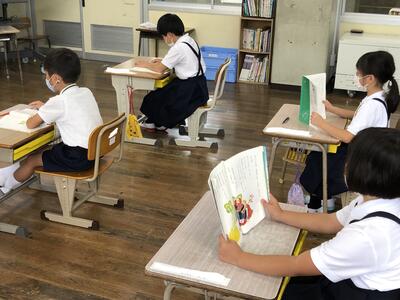

6月15日(水)、1年生の国語は「おおきなかぶ」に入りました。

最初の1分間フラッシュ問題では、ひらがなの言葉をスムーズに読めるか確認しています。みんなで、順に一人ずつ、代表者(日直さん)という流れです。

「おおきなかぶ」とはどのくらいの大きさなのか。「このくらい」と、両手を広げています。ある子は教科書の図を指さして「このくらい。」と。

読んでみました。1回目は先生の読み聞かせのなか、指で文字を追いながら。

「大きかったね。」「大きかった!」「こーのくらい。」と先ほどより大きな身振りです。

2回目の音読は先生の後に繰り返して。

「最後はどうなったかというと?」声をそろえて「抜けました!」と元気な声がかえってきます。

3回目の音読はみんなで一緒に。

登場人物や場面も確認できました。

この学習の大きなめあては、「(劇などを行い)音読を工夫して楽しもう」と、まとめることができました。

5年生「水俣に学ぶ肥後っこ教室」

5年生「水俣に学ぶ肥後っこ教室」

6月14日(火)、5年生が「水俣に学ぶ肥後っこ教室」に参加しました。

県の事業によるものです。

水俣病資料館の見学では、事前に学習したこと以上の驚きがあったようです。写真、図、グラフ、言葉、音声に集中していました。

水俣病語り部の方に直接お話を聞くこともできました。スライドを用いて分かりやすく話してくださいました。「どうにかして家族や周りの人を守りたい」「これ以上犠牲者がでないようにしたい」「人とのつながりを大切にしたい」と行動された方の思いが伝わったと思っています。

別室で上益城の小学校5年生も参加している様子をオンラインで知りました。

昼食前に、雨の中でしたが、周囲の海の様子も見ましたよ。

午後は、環境センターの先生と環境学習を行いましたが、あっと驚く懐かしい方が講師でした。どなただったか5年生におたずねください。

この後、学校で学習をさらに進めていきます。

【重要】欠席等の連絡について

次のURLをクリックするか、QRコードを読み込み、必要事項をご記入ください。

https://forms.office.com/r/qvvSb97sUa

【重要】自然災害時の登校について

通学路に危険を感じた場合や、土砂崩れ、増水などで登校が困難な場合は、命を守ることを最優先に、各ご家庭で登校の可否についてご判断ください。以下の場合は、登校中の不慮の事故発生ではないことの確認のため、必ず学校までご連絡ください。

①登校することができない

②風雨などが落ち着いた後に遅れて登校する

③避難して現住所にいない

遅延登校が必要な場合は、今後、連絡メールにてお知らせいたします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 宮﨑 陽子

運用担当者

教諭 井手 正憲

情報集約担当者(体罰、いじめ等)

教諭 宮﨑 亜子・新立 都

セクハラ相談者

教諭 溝部 竜太郎・久保 利沙

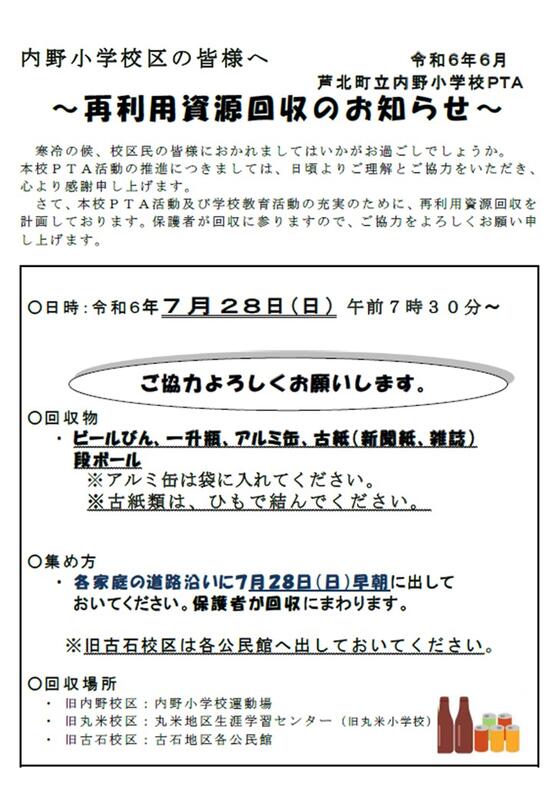

【再利用資源回収】

無事終了しました

多くのご参加、ありがとうございました。

令和7年度もどうぞよろしくお願いいたします。

【学年PTA行事申請について】

以下の3つ書類の提出をお願いいたします。

Wordはこちらから↓

PDFはこちらから↓

【情報モラル】

ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント!について、以下のリーフレットにわかりやすくまとめてあります。

子どもたちと一緒に是非ご覧いただき、安全・安心に活用し,より良い生活を送ることができるようにしていきましょう。

【ばとん・ぱす】

【くまもとの家庭教育】

◆新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ◆

5類感染症への移行(5月8日付け)に伴い、学校における感染症対策を次のように見直しました。今後も子どもたちが安心して充実した学校生活を送ることができるよう取り組んでいきます。今後とも、ご理解とご協力を、よろしくお願いします。

○登校時の検温や健康観察等にて、健康状態を把握します。(検温カードは使用しません。これまでのご協力ありがとうございました。)

○清潔なハンカチ・ティッシュの準備、手洗い、咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策を継続して行います。

○マスクについては、登下校中のバス利用の際および給食準備中のみの着用を基本とします。(体調に応じて使用します)

○発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合は、無理をせずに自宅で休養をお願いします。