学校生活

卒業証書授与式

令和7年3月24日(月)、桜の花がほころぶ中、宇城市立不知火小学校第4回卒業証書授与式が挙行され、61名の6年生が不知火小学校を旅立っていきました。

【保護者の皆さんにに見守られながら】

【ひとりひとりに卒業証書が】

【思い出と感謝を「別れの言葉」にして】

【「退場」そして「旅立ち」】

PTA清掃活動

卒業式を目前にひかえた3月15日(土)、不知火小学校PTAの皆さんが、清掃活動をしてくださいました。参加されたのは、PTAの「生活委員」「持ち上げ隊」「執行部」の皆さんです。子供たちの手ではなかなか届かない窓やベランダの清掃をしていただきました。ありがとうございました。

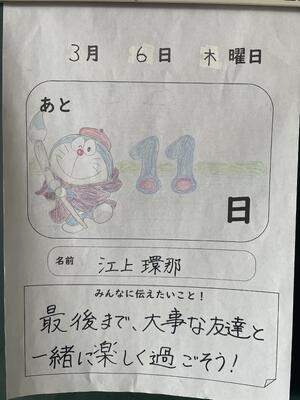

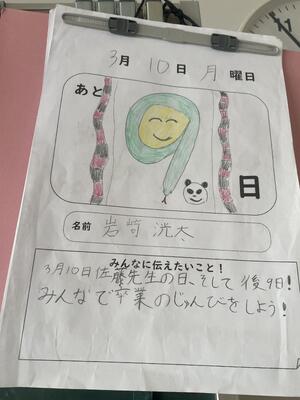

卒業までのカウントダウン

6年生が不知火小学校を旅立つまであとわずか。フィナーレとなる卒業式に向けて、6年生は心の準備を進めています。

【卒業式練習】

【後輩からのメッセージ】

【カウントダウンカレンダー】

図書まつり大盛況!

図書委員会では、1年間の自分の読書活動を振り返るとともに、これからの読書意欲をさらに高めようと、「図書まつり」を企画してくれました。

図書室で行われたお祭りでは、自分の今年の貸し出し数に応じて、「ふつうくじ」や「スペシャルくじ」が設定してあり、くじの景品には図書委員手作りの「しおり」や「折り紙」が準備されていました。子供たちはくじの結果に一喜一憂しながら、たくさんの景品を抱えて満足げでした。新年度も、たくさんのステキな本に出会えると良いですね。図書委員会のみなさん、ステキな企画をありがとう。

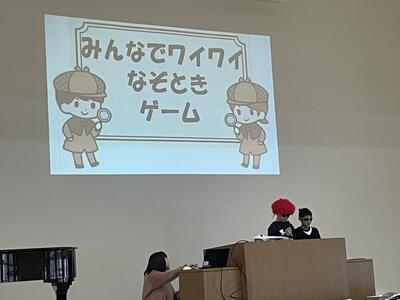

お別れ会 SSP発動!

子供たちが楽しみにしていた送別遠足は、会場を予定していた龍燈公園のグラウンドコンディション不良のため、校内遠足に変更し「お別れ会」を楽しみました。

今年の「お別れ会」には、5年生が取り組んできたSSP(不知火スマイルプロジェクト)の成果として「みんなでワイワイなぞ解きゲーム」を行いました。校舎内のいたるところに26ものミッションが準備されました。子供たちは縦割り班に分かれて、ポイントをゲットするためにミッションに挑戦していました。上位チームや「ナイス協力賞」のチームには、宿題を免除してもらえる「宿題パスチケット」がもらえるとあり、チームで協力しながら知恵を出し合いながら、必死(^_^)になぞ解きゲームに挑んでいました。

〇 ゲームマスターによるルール説明

〇 校内各所に26ものミッションが!

〇 ミッションをクリアすると謎を解く鍵となるシールをもらえます

〇「プレゼントタイム」では、1年生から6年生全員に折り紙のメダルが贈られました。

6年生にとっても、それ以外の学年にとっても、思い出に残る素敵な時間を過ごすことができました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 寺田 幸司

運用担当者

教 頭 川端 誠

主幹教諭 守田 のぞみ

情報担当 平松 美由紀

駐車場の完成に伴い、校内への自家用車の駐車・乗降については、原則として東門となります。詳しい乗り入れ方法等は、下部の図解資料をご参照ください。児童の安全確保のため、ご協力をお願いします。

(安全に十分留意し校内は徐行で進行いただきますようお願いします。)

学校提出書類の様式を掲載しています。必要に応じてダウンロードしてご活用ください。

〇家庭環境調査表

〇保健調査票

宇城市教育委員会内に、お子さんの就学や教育に関する相談窓口が設置されました。専門の相談員(特別支援教育相談員)が相談を受けます。

「情報モラル教育」に関する啓発チラシを掲載しました。

学校メール配信システム「はなまる連絡帳App」の登録方法等を掲載しました。

不知火小学校では、教育課程特例校の指定を受け、小学校低学年から外国語活動を取り入れています。宇城市から外国語の授業に関する教育課程特例校編成の方針が示されましたのでお知らせします。

〇 教育課程特例校における特別の教育課程に基づく教育の編成の方針.pdf.pdf

〇 外国語(英語)の授業に関する児童用アンケート調査(R4年度).