学校生活

クラブ活動!多くの地域の方が大活躍!!

6月23日に今年度初めてのクラブ活動が実施されました。

不知火小では、例年多くの地域の方々や関係行政機関などのご協力を得て、5・6年生によるクラブ活動が実施されています。

今年も、料理や三味線、eスポーツや押し花、グランドゴルフやイラスト、将棋など様々な体験活動が充実できるように、多くの地域の方々が丁寧に指導してくださいました。

子ども達の表情も非常に輝いていて、とても充実した時間を過ごすことができました。ありがとうございました!

6年生修学旅行(長崎・佐世保方面)

6年生修学旅行(長崎・佐世保方面)

6月5日~6日に長崎市及び佐世保市方面に6年生が修学旅行に行ってきました。

当日は、天気もよく、子ども達は輝く目でいろいろな場所を見学したり体験したりして多くの学びになったようでした。

1日目は主に平和学習や原爆に関する施設等の見学、2日目はハウステンボスでのお楽しみ体験など、思い思いに楽しみ、とても思い出に残る2日間だったようです。

5年生 集団宿泊教室

5月22日~23日に豊野少年自然の家にて、集団宿泊教室が実施され、5年生が参加しました。

多くの自然に触れ、友達と一緒に協力した集団行動を学び、夜も一緒に宿泊する貴重な体験を行い、とても思い出に残った日々だったようです。

今回の宿泊教室で学んだことで、5年生もそれぞれに成長を感じている子どもさんもいるでしょう。この経験を学校生活にもどんどん生かしていってもらいたいですね。

「すいすい日課」スタート!

「すいすい日課」スタート!

5月14日から毎週水曜日の「すいすい日課」がスタートしました。

日課の概要は以下の通りです。

①登校(普段通りの時間に登校)

②8:25~12:25 40分の5時間授業(休み時間は各10分)

③12:25~給食 13:10~片付け・帰りの会

④13:30 下校 <バス便は13:40出発>

※学童は13:30より受入可能です。

※これまでの水曜日より、60~90分ほど早い下校となります。この時間を活用して教職員の校内研修、職員会議、教材研究等を進めたいと考えておりますので、その趣旨を御理解の上、御協力の程、よろしくお願い致します。

4月9日入学式挙行

新一年生のみなさん ご入学おめでとうございます!

新しく新一年生47名のみなさんが、不知火小学校の新たな仲間になります。勉強に運動に遊びに、これからたくさんの思い出をつくっていってほしいですね。保護者の皆様も、今後ともよろしくお願い致します。

【1年1組のみなさん】

【1年2組のみなさん】

※今回の入学式の写真のように、児童の全体写真等を掲載する場合など、個人情報保護の観点から個人の識別ができないようにサイズを小さくしたり、一部をぼやかしたりして表示する場合がありますことをご了承ください。

卒業証書授与式

令和7年3月24日(月)、桜の花がほころぶ中、宇城市立不知火小学校第4回卒業証書授与式が挙行され、61名の6年生が不知火小学校を旅立っていきました。

【保護者の皆さんにに見守られながら】

【ひとりひとりに卒業証書が】

【思い出と感謝を「別れの言葉」にして】

【「退場」そして「旅立ち」】

PTA清掃活動

卒業式を目前にひかえた3月15日(土)、不知火小学校PTAの皆さんが、清掃活動をしてくださいました。参加されたのは、PTAの「生活委員」「持ち上げ隊」「執行部」の皆さんです。子供たちの手ではなかなか届かない窓やベランダの清掃をしていただきました。ありがとうございました。

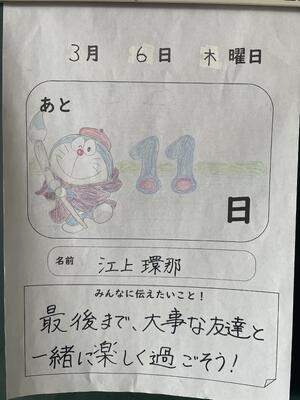

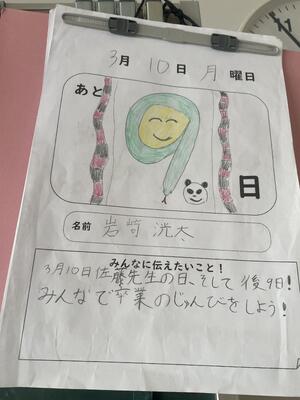

卒業までのカウントダウン

6年生が不知火小学校を旅立つまであとわずか。フィナーレとなる卒業式に向けて、6年生は心の準備を進めています。

【卒業式練習】

【後輩からのメッセージ】

【カウントダウンカレンダー】

図書まつり大盛況!

図書委員会では、1年間の自分の読書活動を振り返るとともに、これからの読書意欲をさらに高めようと、「図書まつり」を企画してくれました。

図書室で行われたお祭りでは、自分の今年の貸し出し数に応じて、「ふつうくじ」や「スペシャルくじ」が設定してあり、くじの景品には図書委員手作りの「しおり」や「折り紙」が準備されていました。子供たちはくじの結果に一喜一憂しながら、たくさんの景品を抱えて満足げでした。新年度も、たくさんのステキな本に出会えると良いですね。図書委員会のみなさん、ステキな企画をありがとう。

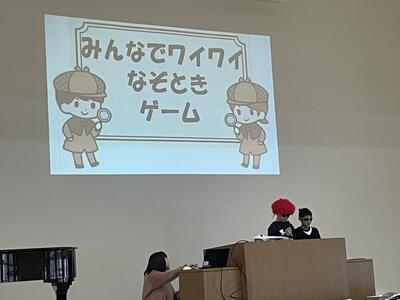

お別れ会 SSP発動!

子供たちが楽しみにしていた送別遠足は、会場を予定していた龍燈公園のグラウンドコンディション不良のため、校内遠足に変更し「お別れ会」を楽しみました。

今年の「お別れ会」には、5年生が取り組んできたSSP(不知火スマイルプロジェクト)の成果として「みんなでワイワイなぞ解きゲーム」を行いました。校舎内のいたるところに26ものミッションが準備されました。子供たちは縦割り班に分かれて、ポイントをゲットするためにミッションに挑戦していました。上位チームや「ナイス協力賞」のチームには、宿題を免除してもらえる「宿題パスチケット」がもらえるとあり、チームで協力しながら知恵を出し合いながら、必死(^_^)になぞ解きゲームに挑んでいました。

〇 ゲームマスターによるルール説明

〇 校内各所に26ものミッションが!

〇 ミッションをクリアすると謎を解く鍵となるシールをもらえます

〇「プレゼントタイム」では、1年生から6年生全員に折り紙のメダルが贈られました。

6年生にとっても、それ以外の学年にとっても、思い出に残る素敵な時間を過ごすことができました。

中学校の生活は・・・ 小中一貫の日

不知火小学校・不知火中学校では、義務教育9カ年間をより充実させるため、小中一貫教育に取り組んでいます。その一環として「小中一貫の日」を定期的に設け、小中学校の連携を図る取組を行っています。2月21日は、不知火中学校の先生方が6年生の授業を参観したり、不知火中学校1年生が、不知火小学校5年生と交流したりしました。子供たちの交流では、中学生が事前に作成した中学校の生活の様子を説明するスライドを使って、小学5年生の子供たちに中学校の生活の様子を分かりやすく説明してくれました。

児童集会(保健委員会)

本日、児童集会が行われました。今回は保健委員会が「すいみん」のことを発表してくれました。どれぐらいの睡眠が必要なのか、実際の各学年の睡眠時間はどれぐらいなのかと、具体的に紹介してくれました。さらに、睡眠不足になるとどのような影響があるかの紹介もありました。必要な睡眠時間がとれるように、規則正しい生活をおくるようにしましょう。

6年生 地域ボランティア

卒業をひかえた6年生は、これまでお世話になった地域と地域の方へに感謝を伝えようと、ボランティア活動を行っています。今回は、松合地区に出向き、町並みでのゴミ拾いや旧松合小での清掃活動に取り組みました。久しぶりにたくさんの子どもの声が響き渡りました。

音楽集会(5.6年生)

全校児童で、それぞれの学年の音楽学習の成果を発表し合う「音楽集会」。最後を飾るのはもちろん高学年です。

【5年生】

【6年生】

6年生が玄関工事仕上げに参加しました

令和2年に始まった新生不知火小学校校舎新築工事も、この春に外構工事が終わり、いよいよ完成となります。学校の顔となる玄関アプローチも、花壇が完成し、あとは周辺の芝を張るだけになりました。そこで、子供たちも何らかの形で校舎建築に携われないかと、中内土木さんの協力をいただき、最後の仕上げである「芝張り」のお手伝いをさせていただきました。

当日は、TKUテレビ、熊本日日新聞の取材もありました。

(※ TKUネットニュースでご覧いただけます。)

中内土木さんから、ベンチを寄贈していただきました。

子供たちからは、お礼の言葉とマスコット人形を送りました。

大縄跳び大会に向けて!一致団結!

一昨年から体育委員会の企画・運営で始まった「大縄跳び大会」。今年も2月17日から21日にかけて各学年ごとの実施されます。今、各学級では大会に向けての練習が盛り上がっています。互いにアドバイスしながらクラスごとに練習をがんばる姿が見られました。「大縄跳び大会」は今や新生不知火小学校の新しい伝統となっているようです。

※ 各学年の優勝チームに送られる優勝トロフィー

授業参観お世話になりました

1月24日(金)に、授業参観を実施しました。今回はすべての学年で性教育に取り組み、命について学びを深めました。

不知火小学校PTAブログでも、授業参観の様子がご覧いただけます。

児童集会(給食委員会)

本日、児童集会が行われました。今回は給食委員会による発表でした。1月24日が給食記念日なので、全校児童に向けて給食クイズをしたり、食べ物の栄養のことを劇にして分かりやすく説明してくれました。これからも食べ物に感謝して給食を食べましょう!

雪が積もった!

今年最大の寒波に見舞われた日本列島。不知火小学校もうっすらと雪が積もりました。雪だるま作りや雪合戦には少しもの足らないようですが、子供たちは、始業前から運動場中の雪を集めて楽しんでいたようです。

元気な赤ちゃんを!

1年1組の担任の先生が、出産の準備のため来年1月からお休みを取られることになりました。子供たちにとっては12月24日が最後のお別れです。寂しいですが、先生が元気な赤ちゃんを無事出産してくれることを祈って、しばしの別れです。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 寺田 幸司

運用担当者

教 頭 川端 誠

主幹教諭 守田 のぞみ

情報担当 平松 美由紀

駐車場の完成に伴い、校内への自家用車の駐車・乗降については、原則として東門となります。詳しい乗り入れ方法等は、下部の図解資料をご参照ください。児童の安全確保のため、ご協力をお願いします。

(安全に十分留意し校内は徐行で進行いただきますようお願いします。)

学校提出書類の様式を掲載しています。必要に応じてダウンロードしてご活用ください。

〇家庭環境調査表

〇保健調査票

宇城市教育委員会内に、お子さんの就学や教育に関する相談窓口が設置されました。専門の相談員(特別支援教育相談員)が相談を受けます。

「情報モラル教育」に関する啓発チラシを掲載しました。

学校メール配信システム「はなまる連絡帳App」の登録方法等を掲載しました。

不知火小学校では、教育課程特例校の指定を受け、小学校低学年から外国語活動を取り入れています。宇城市から外国語の授業に関する教育課程特例校編成の方針が示されましたのでお知らせします。

〇 教育課程特例校における特別の教育課程に基づく教育の編成の方針.pdf.pdf

〇 外国語(英語)の授業に関する児童用アンケート調査(R4年度).