2019年12月の記事一覧

なまえ

11月4日 かがやき1の研究授業でした。

校庭でひろったぎんなんの数を数えて、袋に詰め、メッセージを書くところを見せていただきました。

1から10までを、1.2.3・・・と、ひとつ ふたつ みっつ・・・・と、お皿にのったぎんなんやコルクやお人形や磁石などなど本物とを、何度も何度も合わせる練習をしましたので、間違えないように数えることができ、「グッジョブ!」をいただきました。

この学習は、袋詰めして、封筒に宛名を書いて送るところまででした。

和田郵便局へ行き、切手を買って、投函してこの学習の計画全部にハナマルがつき、またひとつ「できた!」が積もりました。

12月になってから、ぎんなんを送った方からお返事が届きました。

自分宛の葉書とお手紙をうけとりうれしそうでしたが、同じくらいうれしそうだったのは、担任の先生も のように見えました。

他にもうれしいな・・・と思っていることがあります。

それは、前まで一日のスケジュールを朝確認するときに、休み時間にはトイレと書いてあり、すませてからかがやき1教室にもどり自分の好きなこと(読書やカード)をしてひとりですごしていました。

低学年の頃のお昼休みは、校長先生とフリスビーをしたりしていたのですが、いつからかひとりの休み時間が多くなっていました。

後期は、休み時間5.6年教室ですごすことが毎日になりました。

そういえば・・・・名前を呼ぶのは、かがやき1、2の先生と、5.6年担任の先生と、こちょ(校長)先生と、同じクラスの友だちの名前2人しかきいたことがありませんでした。

今では写真をみて、4,5.6年全員、教頭先生(時々名字を呼び捨て・・・)、3.4年担任の先生のなまえもス~ッと言います。

委員会活動(放送)

給食当番の台拭き

ステップアップタイム

朝自習のとき、1.2.3.4年教室に行き、5.6年生が教えます。

〇をつけてあげてポイントがたまったら、「こっちこっち!」と呼ばれます。

シールを貼ってあげる担当です。

2019女子ハンドボール世界選手権大会

今年一年の世相を漢字ひと文字で表す「今年の漢字」が今日との清水寺で発表されました。

「令」でしたね。

漢字を勉強しているのは国語の時間だけではありません。

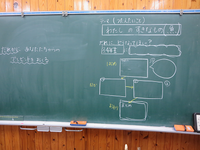

漢字テストのまるつけをしていた先生が、間違いをパターン分けして黒板に書いていました。

子どもたちは給食を食べながら、まちがったところを解説し、覚え方もおもしろストーリーをつけてくれる先生のお話を聞いて、もぐもぐ笑っていました。

た~だ練習して覚えるよりも、特別な記憶の引き出しに入ったようです。

「今年一年を漢字にすると何ですか?」とたずねたら、「悠」と即答した先生は、いつも静かに周りや先を見て体を動かされています。

ホッとニュース(行事ごとに感想を書いた掲示物)も担当されていて、用紙を行く前から準備してくださっていたので、帰校してから、すぐホヤホヤの感想を記入できましたので、当日の様子はそちらで報告しますね。

「今日ハンドボール大会を見に行きました。最初は「テレビで見てもいいんじゃね?」と思っていたけど、本当の所で見ると、はく力がありました。

6年生がせんしゅのところにいくと、身長が高くてびっくりしました。モンテネグロは最初はまけてたけど、最後はかってよかったです。」

「ぼくはモンテネグロたいセルビアのしあいを見て、すごいなとおもったことは、せん手がボールをとったりする時に、体をぶつけたりしていたので「いたくないのかなあ」と思いました。

「いたくてもがまんしてるんだなあ」と思いました。想い出に残りました。」

「わたしは、最初ハンドボールに興味はなかったけど、どんどん試合を見ていたらおもしろかったです。

身長も大きくてボールを相手のゴールに入れたりしてすごいなあと思いました。

ちがうチーム同士でも、こけたりしたときに起こしたりしていたので、ちがうチーム同士でもきょうりょくしているんだなと思いました。」

「私は、モンテネグロとセルビアの試合を見て、チームワークがひとつにまとまっているように感じました。

理由はこえかけや後ろからのパスでもおたがいに受け取ったり、仲間やとりやすいところにボールを投げたりしていたからです。

わたしは、ハンドボールはチームワークがとても大切なんだなと思いました。」

ハンドボールのことをよく知ってから参加しよう!と事前学習もしていました。

応援旗を作ったり、応援国が決まったとき、あいさつなども調べました。

めずらしい経験をさせていただきました。

ありがとうございました。

みなみはひとつ

その① 1年生 12月9日

-4度の朝

冷え切っている体育館に、朝早く学校に来た先生がストーブを運び込んで、1時間目の前から温めてくれていました。

1年生の合同学習会は体育館で、それぞれの学校の学習発表会でしたものを見せ合いました。

県内、阿蘇郡市内、そして町内も感染症が流行しはじめています・・・・

欠席のいた小学校は、先生がその子のかわりにセリフを言ったり、お友だちがフォローしたりしていました。

中原の1年生は、4人が二役ずつしています。

ひとりが休んでしまったら・・・・なかなか かわりはできないんです!

入学してから当たり前のように休まずに学校に来ている4人による、これで見納めになる北里柴三郎ものがたりでした。

町教育委員会の先生も、町内3小学校の劇を見に、寒い中かけつけてくださいました。

ありがとうございました。

その② 2年生 12月12日

2年生は、前回の合同学習で、りんどうヶ丘小学校へおじゃましました。

他の学校の発表に、そのときの写真がスクリーンに出されました。

黒川温泉街の、あの風情ある道を歩いてお風呂入りに向かっているときに、『ようべいさんの家族に乾杯!』のシナリオが浮かんだよねと、担任の先生がお話されていました。

1年生も2年生も、ぎんなん祭の時と同じシナリオなのに、またちがった(ちょっと余裕も感じた)ステージでした。

りんどうヶ丘小学校さん、市原小学校さん、1年生も2年生も、中原まで大道具小道具を運び込んで、大変だったと思いますが、お互い見せっこができてよかったですね。

どうもありがとうございました。

一緒に中学生になる同級生です。

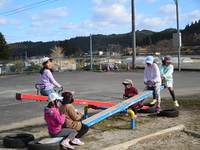

発表を見合うのもいい時間でしたが、休み時間に遊んでいるのが何より!でした。

普段、なかなか短い休み時間にサッカーをする や、グループで遊ぶ とかってあまりないので、合同だからこそ!がうれしそうでした。

プレゼント

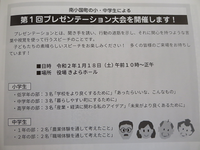

1月18日土曜日に南小国町のプレゼンテーション大会があります。

10月21日に、1~4年生と5.6年生にわかれての事前学習がありました。

1~4年生にとっては、はじめてのプレゼンです。

まずは、プレゼンってどんなもの?という子どもたちに、かっこよくプレゼンしているのを見せてもらいました。

見ているときにゲストティーチャーさんがその子の学年を言うと「へえ~~~」と見ていました。

早速、プレゼンの作り方です。

ものすごく上手な、どこかの小学校のを見せてもらって、ちょいとかたまっていた子どもたちに

「自分の思っていることを伝えることなんだよ」

「できる」

「自分の力をみくびらないで」

「自分のきもちだよ」と。

何をどうしたらいいかわからない子たちに、

「準備の最初に大事なのは・・・」とまずゴール設定 を考えるところから。

毎日の中で、ここがかわったらいいのに とか やりにくい とか 居心地が悪い とか たのしくない とか あぶない きもちがわるい こまった

の考え方を教えてくれました。

「こたえはないからね」

「考えたことないね」

「考えたことないことを、考えるのがいいこと」

「おともだちのまねをしない」

「みんなちがうよ」

と、考えていることをイラストにする段階で、紙がまっ白な子 ひとりひとりの顔を見ながら声をかけてくれていました。

イメージの段階でもうひとつの方法「ウェブで調べる」を、検索のコツと一緒に教えてくれました。

さすがの子どもたち。エンジンがかかり、自分の気持ちを探しはじめていました。

プレゼンテーションの語源はプレゼント 相手に伝えたいことをプレゼントするという意味なのだそうです。

「みんなが伝えたいことは?目指す山を伝えたいこととしたら、登山方法 どこからのぼるか、どんな伝え方をする?になるんだよ。と教えてくれました。

11月になってすこしずつ、各教室でプレゼンテーション大会に向けての授業が始まりました。

担任の先生から、大会とテーマを告知され、いつもの元気な「はい!の返事はするものの、なかなか思うように進まない時間もありました。

目指す山に向かって、登る方法がいろいろあるというのは、その通りです。

総合の時間意外にも、授業のアイデアをいっぱい持っている先生が、プレゼンテーション大会を意識して、社会の授業の中で、スーパーマーケット見学のまとめをしていました。

2年生は自分でつくったおもちゃの作り方を、はじめに つぎに・・・ときれいにまとめて、1年生に伝える発表会をしていました。

『タブレットに触れること』『はじめ なか 終わり』 の流れをつくること 『テーマを自分に近づけて考えること』だけでなく、山に向かう前に、『すそのをひろげる』ことや、登山のための『力をつける』ことなどなど・・・日々行われている授業はすべて山に向かっているようにも感じています。

持久走大会

12月6日(金)

11月末から全員で5回練習をして、6回目が大会でした。

朝からいつも通りの、また、元気がでる朝ごはんの準備ありがとうございました。

登校中寒いので持ってきていたカイロに、おうちの方が応援メッセージを書き込んでくれていた子もいましたね。

毎朝交通指導してくださる方や、中原の放課後スポーツ(ACやどんぐりーズ)指導者の方、近所の方、家族も1戸から何人もおいでて、学校と三角店(中原の人しかわからない場所ですね・・・)に分かれて・・など家族がチームで応援してくださったりもありました。

うちの子もよその子も、最後まで応援をしてくださった方々、どうもありがとうございました。

ぎんなん祭の開会式で区長さんが「いちょうの木は、芽が出る力が強くて、地に落ちて1個の種から水分があればそこで芽を出す、生きる力・生命力が強い木です。」

とお話してくださいました。

区長さん、公民館のまな板だけでなく、ここにもありましたよ。

コースの川の斜面のところに!!

中原ほっとニュース掲示用に、持久走大会直後の個人感想が書いてありました。

「わたしは、持久走大会では、これまでの練習よりも速く走れたのでうれしかったです。わけはスタートからゴールまで、スピードを落とさずに走れたからです。今まで長く走ると少しきつかったけど、本番では気持ちよく走れました。私は持久走大会で最後までやりとげることはたいせつなことだなと思いました。」

「ぼくは目標タイムを最速タイムより20秒速くしました。ぼくは最初のペースを上げました。そしてそのペースをなるべくいじしました。家族の前で足が軽くなりました。応援の力を感じました。最後まで全力で走りきりました。目標より30秒以上速くいけました。とても達成感がありうれしかったです。」

「わたしは、持久走でタイムがとてもちぢまりました。前は27分や26分だったけど、今回は24分台にちぢまりました。最初のでだしで、みんなにおいついたけど、だんだんおそくなったけど、ペースを落とさず走ったので、練習より速く走りきりました。」

「私は今日の持久走大会で、勝ちたいと思っていた人に負けてしまったけど、今年の自己ベストで走れたのでよかったです。タイムは1分以上ちぢまったけど、去年のタイムよりおそくなったので、来年中学校で、もっと走れるようにがんばりたいです。」

「さんかくみせのちかくのさかでばあちゃんが「がんばれ」と言っていたので、さかで足がはやくなりました。そしてずっとはしって、ゴールしました。ゴールで先生が「しんきろくができたよ」と言ったので、うれしいなと思いました。」

「持久走大会が一番きらい!」と言っていた子も、額にいっぱい汗をかいてゴールしていました。

学校はたしかにきついこともありますが、中原小学校のいちょうの木は、少しずつ、ひとつずつ、よかった!がんばれた!と積み重ねていくところを見てくれています。

区長さんはぎんなん祭あいさつの最後に「いちょうの木のような人になってください!」と言われていました。

ペースを考えて先導したり、子どものペースにあわせての伴走をしたりしながら、練習も本番も走られた先生方もお疲れ様でした。(師走)