2018年3月の記事一覧

「に」

「に」ゅう(入)浴剤(バスボム)を作り、完成しました。

6年生とはもう(保育園の年中からだから)8年目のおつきあいの先生と手作り実験をしました。

(小さい学校の経験がある教職の方にはご想像いただけると思いますが・・・)5.6年の複式学級は、ひとつの教室に卒業生と卒業生を送る最高学年です。

一緒だからこそよい思いもする反面、この時期は心も体も複雑・多忙なところもあり・・・です。

支援の先生は、そんな学級の担任も子どもも、ずっと近くであたたかく(必要に応じて時にはしぶとく!)サポートをしています。(この学級だけでなく、すべての学年になんですけどね。)

3月15日には、5年生と「6年生と担任の先生に感謝の気持ちを伝える会」を企画。

卒業制作、文集、アルバム、卒業式の練習、謝恩会準備・・・やるべきことがいっぱいの6年生に、5年生ならではのプロジェクトで、とってもたのしい、でも内容はこの1年の成長と中原小の6年間、おもしろシーン回想を共有できる、すてきな時間でした。

台紙に、5年生ひとりひとりから、6年生と先生ひとりひとりに書かれたメッセージを寄せて貼り付けて渡しました。

事前にメッセージを集める時に支援の先生が読みながら、子どもどうしや担任の先生と『つながり』や『成長』を感じる内容に、「とってもうれしい!!」と一緒に喜んでいました。

「な」

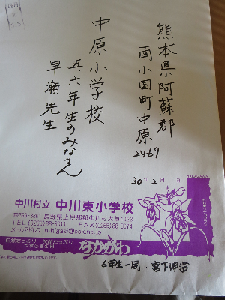

「な」中川東小

日本で最も美しい村連合のおつながりで交流をしてくださっていた「長野県中川東小」からお手紙が届きました。

前に中原小6年生が作り、送っていた中原のパンフレット なかばるるぶ(café Karin 押戸石 中原精肉店 ぎんなん 湯夢プラザ掲載)をもとに、中川東小では南小国町のことを調べたりして、全校に発表をしてくださったのだそうです。

担任の先生からそのシナリオとDVD、感想文をお送りいただいていました。

ありがとうございました。

「と」

「と」く(徳)

2月13日の6年生教室。

教科化目前の「道徳」を特別授業するのは5年生の時の担任です。

『家族が作ったお弁当』

まず、これまで食べたお弁当を思い出した後、大人になった若者が家族の作ったお弁当を探し当てる動画を見て、涙を流している理由を考え発表しました。

(ちょうど3月19日の熊日新聞に吉本隆明さんの「味覚の考え方」というコラムがあり、「料理の味は思い出にかかわっている部分が大きい・・・」とありました。)

先生は、授業の最後(いわゆる教師の説話)で、

「今、自分がたくさんの方に支えられていることに気付いてほしい。

「感謝」の気持ちをもっていると、自然と心が温かくなり穏やかになる、そんな人になってほしいことを伝えたかったのです。

6年生がし~っかり聴いてくれるので、いっぱい喋りました!」と授業後に話されていました。

普段の現在の学級でも、この1年、道徳の授業を毎回大切に行ってきました。

3年4年

1年2年

授業ごとに掲示したものが一年分たまりました。

日常会話でもその授業のキーワードが、時々でてきます。

「て」

「て」きと~

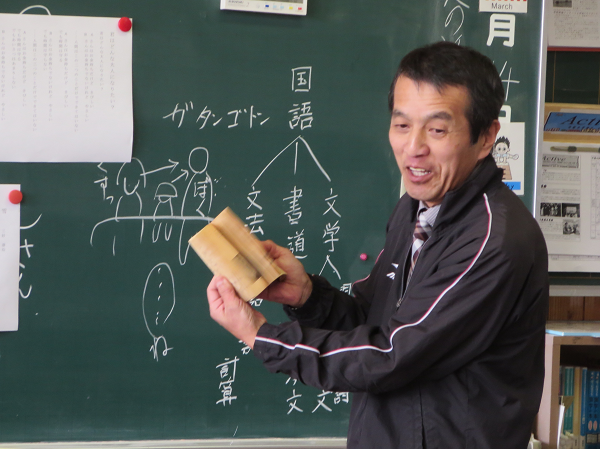

3月15日(木)4時間目 6年生『国語』。教えるのは教頭先生です。

『国語』の分野の内訳から。

文学と書道、その文学が現代文と古典、その古典が漢文と古文・・・とっても範囲が広いこと、「その中の、自分は『文法』の言語統計の計算ばっかり卒業研究でしていたんです。」と振り返り、

「文法は一番人気がないんですよ。ふっふっ・・・」と日ごろの職員室トークとはちがう話術で、何が始まるのかしら・・・?とわくわくの導入(なかばる学習の「な」んだろう)でした。

教頭先生が高校の頃、電車に乗っていた時でした。

自分のとなりに、お母さんと小さな子どもが座ったそうです。

子どもが自分を見て「このお兄ちゃん○○ね。」と、お母さんにいうのが聞こえました。

肝心なところで電車がガタンゴトンと揺れて、この子が○○を何といったのかは聞こえなかった。

でもその後に、そのお母さんが自分(高校生)を見たのだそうです。

6年生にたずねました。

先生「このお兄ちゃん○○ね、何と言ったんだと思う?」

子 「誰かに似てるって言ったと思う。」

子 「体の特徴とかを言ったと思う。」

先生「その後どんな気持ちかな?言われた後自分だった何と言うかな?どう行動するかな?」

子どもたちは高校の時の教頭先生になって、気持ちや行動を想像しました。

でも、○○は聞こえなかったので、なんだったのかは今もわかりません。

「答えはないよ。正解はないから、あんまり考えすぎなくていいよ。てきと~で。ふっふっ。」と、押し付けや教える!ではなく、頭の中で想像してもらって完成するページを読み終えたような気分になりました。

お次は童謡「♪ぞうさん」の詩が配られました。

「お鼻が長いのね は『からかい』なんだよ。」

6年生はぞうさんの歌は知っていましたが、からかいだったことも作者も知りませんでしたから、びっくりのリアクションでした。

からかいだったことを知って、改めて「そうよ、母さんも長いのよ」の返しをどう感じたかを6年生が発表しました。

その次の詩。タイトルは「君はどんな大人になりたい?」

「Aさんはお金持ち Bさんはお金持ちじゃない 」

足し算の詩のようで、増えていきます。

「Aさんはお金持ちだがきびしい。Bさんはお金持ちじゃないけどやさしい。人間はこのふたつのことだけでは できていない」

「Aさんはお金持ちだがきびしいけれど約束は守る。Bさんはお金持ちじゃないけどやさしいけど約束は守らない。」

先生「みなさんはどんな大人になりたい?」

子どもたちは究極の選択に困った顔でどちらかを選び、理由をつぶやきます。

「だんだんわからなくなるよね。ふっふっ。」

と言いながら詩の足し算を続けきます。

「こうでなければならないことなんか少ししかない。

・・・だいじなことは自分で決めよう。そのためには○○○すること」

○○○に何を入れるかを子どもたちが考えて発表しました。

「強くなければいけないとか、明るくなければだめとかはない。どんなでもいいんだよ。

こうでなくちゃというのは、人を殺してはいけない、傷つけてはいけないということ。

でも、足が速くないといけないとか、病気をしてはいけないとかはない。

大事なことは自分で決めよう。

自分で決めるために、いろいろなことを経験してほしい。

旅、読書、音楽、スポーツ、遊び、なんでも迷わずやってみよう。迷ったらやってみよう。みんなの運動会のダンス(WANIMA)みたいに。君たちには時間はいっぱいある。」

自分が大切にすること(価値観)のことを教えてくれたこの詩。

次に紹介する詩を書いたシート(三好達治さんの詩 雪 と 阿蘇)を配りながら「ま、さっきの詩は、てきと~にぼくが作ったんだけど。」と言っていましたが。

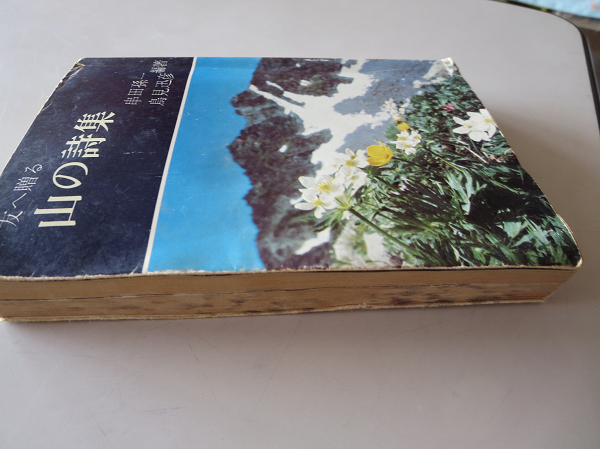

「最後に、一番好きな詩を最後に紹介します。」と一冊の本を見せてくれました。

「古~い本で、雨もりと地震に遭ったからね」と。

ちょっぴり黄色くなって、紙がブヨブヨになっている本の中から、お気に入りの詩「草に寝て・・・」です。

小さい時に住んでいたところや、教師になって最初に行った学校(清和村)のこどもたちとの風景が浮かぶのだそうです。

「大人になってからもみんなと過ごした中原のこと、この風景、よかったら今日の授業も思い出してね。」で授業が終わりました。

来週の卒業式で体育館の花道やステージを飾る花は全て、教頭先生が式に合わせて種から育ててきたものばかりです。

きっと、かちこちの授業にならないようの心配りで「てきと~に」と言われた教頭先生。

文書を作成しながら、言葉の意味や漢字や送り仮名などに迷ったら、多くの方はググると思うけど、中原小の職員室では、ぼそっとつぶやくと、教頭先生がググるよりよくわる、的確な、プラスαもつけての解説をしてくれます。

「つ」

「つ」く(作)ったおもちゃで、新一年生をお招きしました。

3月12日(月)の5時間目。

午睡がなくなったもうすぐ一年生(就学児)を、1年生と2年生がお招きして、一緒に遊びました。

1月の学級会でどんなことをするかを話し合って役割を決め、こつこつ準備をしてきました。

黒板にはったプログラムをみて、進行係がすすめます。

「はじめのことば」「自己紹介」をして、さぁ「宝探し」から。

自分も見つけたい気持ちをぐっとおさえながら・・・。

もうすぐ1年生の横について「この近くにあるかもよ!」と目で合図をしたり空中に大きなマルをかいたりしてヒントをだしました。

自己紹介ではまだ緊張していた子も、片手に持てないくらい宝が見つかったころから、つないでいた保育士さんとの手をはなしていました。

お待ちかね、「輪投げ」「魚釣り」「ボーリング」「プラレール」「ぽこぽこ」(缶のくつ)「ちゃぐりんを見て作ったおもちゃ」などの各コーナーから「こっちにどうぞ!」と呼び込んで、最後はそのおもちゃをお持ち帰りしていただきました。

1年生は去年は招かれた側でした。

今年は、この1年で学んだひらがなやカタカナ、漢字も使って、おうちに帰ってこのことを俳句と日記に書きました。

自分がたのしかったこと、一緒にたのしめたことだけでなく、もうすぐ一年生の子の表情から気持ちを想像して、気にかけて行動したことも書いてありました。

学級会で子どもたちどうしで話し合い、こうしてひとつをやり遂げた1.2年生が、もうすぐ階段を上がります。

1名、となりの保育園から入学予定のお友だちには、プレゼントとメッセージをお渡ししました。