☆小中連携のページ☆

バリスタタイムについて(小学校)

今日は、研究発表会の全体会でも説明する「バリスタタイム」の解説をします。

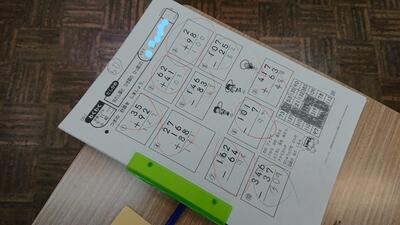

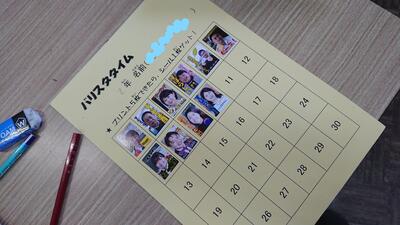

バリスタタイムは、バリバリスタディの略で、児童が自分の定着状況に応じて自らプリントにバリバリ進む学習のことです。ここでは、学習状況に応じてあらかじめ学期はじめに印刷しておいたプリント等を活用し、自分で採点、やり直しをしてから提出します。学習の最後には記録カードに記し、5マス分たまると、先生たちの顔写真が入ったプリクラシールがもらえます。ただプリントを行うだけでなく、意欲をかき立てる仕掛けを取り入れています。この学習を全学ね日生に行うことで、主体的に学習する姿勢や基礎学力の向上を図っています。(以上研究発表会全体会説明より)

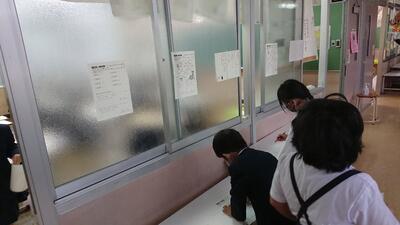

①まず場の設定です。ろうかにはマルつけ用の台を用意し、内窓には答えを貼ります。

②また別の場所には、2枚目以降のプリントを用意します。

③子どもたちはプリントファイル、色塗りシート、先生シール用シートを用意します。

この子は60マスぬっているので、累計60枚のプリントを終わらせています。

先生シールが10こ、ということは、50枚のプリントが終わったということです。

④15分ほどのタイマーを設定して、バリスタスタートです。

⑤プリントが終わると、ろうかでマルつけをします。

⑥全問正解だと提出、または書き直して再提出をします。

⑦次のプリントに進みます。

子どもたちの動線も交錯しないようにしています。

またマルつけも大切な学習と位置付けていますので、教師は正しくマルつけができているかをチェックします。

これを火曜日の朝、金曜日の朝にくり返しています。

15分間で子どもたちは3-5枚のプリントをできるようになります。

家庭学習等に応用している学級もあります。