2022年2月の記事一覧

2月14日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、のっぺい汁、キビナゴ香り揚げ、ゆかり和えです。

〈のっぺい汁〉

「のっぺい汁」は新潟県の郷土料理として知られていますが、実は全国各地に昔から伝わる郷土料理です。新潟県だけでなく奈良県、島根県、熊本県などでも作られており、各地により「のっぺい」、「のっぺい汁」、「のっぺい鍋」、「のっぺい煮」、「のっぺ」、「のっぺ汁」など様々な呼び方をします。里芋、ごぼう、れんこん、にんじんなど季節の野菜をふんだんに用いて、鶏肉や鮭などを入れる事もあります。新潟県の場合は新潟特産の鮭だけでなくいくらを最後に添える事もあります。「のっぺい」の語源は汁が粘って餅の様であるから「濃餅」と表記され、粘っている事の意味の「ぬっぺい」が「のっぺい」に訛り、「能平」や「野平」と表記されたとも考えられています。また、行事の際に人が集まる席が「平」らに「納」まる様に「納平(のっぺい)」と呼ばれたともいわれています。(出典:にっぽんの郷土料理観光事典)

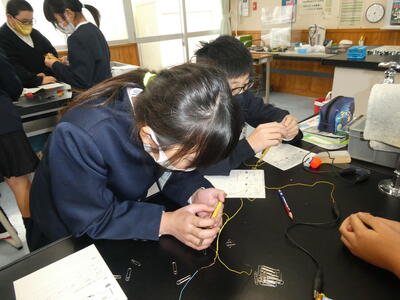

4年生理科「もののあたたまり方」楽しく実験中!

水を入れた試験管を熱すると…?あーら不思議、火が当たっているところじゃなくて、上の方が熱くなっています。なんでだろー♪なんでだろー♪ 実験結果から、「水は上の方からあたたまる」とまとめました。以前実験したときの金属のあたたまり方と違いました。これは温まった水は体積が増え、その結果比重が軽くなって上の方へ移動することから起こる現象です。予想と違う結果になることも理科の実験の楽しいところです。

2月10日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、たぬきやきそば、フルーツヨーグルト、チキンナゲットです。

〈フルーツヨーグルト〉

おなかの調子を整えるためには、「ビフィズス菌」や「乳酸菌」といった「体によい働きをしてくれる善玉菌」が含まれる食べ物と、その善玉菌のえさとなって数を増やしてくれる「食物繊維」を同時に取るのがよいといわれています。ですからヨーグルトと食物繊維たっぷりのフルーツは、最高の組み合わせです。

〈文化芸術交流会〉

今日は、本来なら今年2月に体育館で「星の王子様」の演劇を見せて下さるはずであった「東京演劇集団風」の皆さんとオンラインで交流をしました。天草小からは1・2・3年生の児童が天草町のよいところを紹介しました。練習したとおり、上手で面白い紹介でした。

そのあと「東京演劇集団風」の皆さんから劇団の紹介や「星の王子様」の説明がありました。驚いたのは海外公演を何度もなさっているということでした。これまでフランス・ルーマニア・ロシア・モルドバなどで公演をされたそうです。劇団の紹介だけで無く、演劇に携わるスタッフにはどのような役割の方がおられるのかといったことまで詳しく教えて頂きました。質問タイムや感想発表のあと、「♪明日という大空」の歌のプレゼントをしました。以下はその時の様子です。

質問タイム!

「どうやって覚えるのですか?」「本を見て何回も言って練習します。書いて覚えたりもします。10日から20日くらいかかります。」

「外国で公演したときは、何語で公演したのですか?」「日本語でしました。横に字幕が出るのですよ。」

「何人くらいで公演するのですか?」「『星の王子さま』の場合は、20数人でします。そのうち俳優は7人です。だから、音楽や照明など舞台裏で活躍する人が多いのです。」

子どもたちからはたくさんの質問が出ました。

お礼の言葉のあと、子供たちはコンピュータ前に駆け寄り、いつまでも手を振っていました。

「東京演劇集団風」の皆さん、分かりやすい説明や子供たちの質問への丁寧な受け答えありがとうございました。

来年度、お目にかかれることを子どもたちも私たち職員も楽しみにしております。

〈5年生 理科「電磁石の働き」〉

鉄くぎにコイルを巻いて電流を流すと、あ~ら不思議、磁石のように鉄くぎが磁石のようになるのです。これを電磁石といいます。電磁石について学んだので、それを使ってモーターを回して動く車作りをしました。

説明書を読んで格闘中!

「うーん、わからん!」

できた人が他の人をお助け。

おおー動いたぞー

動かしてみると逆向きに車が進む人がいました。何ででしょう?「電池を逆向きにすればいいんだよ!」

動かない人もいました。「何でか、ぼくの動きません!」あらら。次の時間確認してね。(ガクッ)

〈図書委員会主催 釣りゲーム〉

ただいま絶賛釣りゲーム開催中ですよー。しおりが釣れます。群がる6年男子。

それではみなさん、よい3連休をお過ごしください

2月9日

今日の給食のメニューは、冬野菜チキンカレーライス、カラフルサラダ、福神漬けです。

〈カレー〉

カレースパイスは約60種類あるそうです。それらは「香り」「辛味」「色」の目的ごとに3種類に分けられます。まず「香り」に関係するスパイスは、クミン・コリアンダー(葉はパクチー)シナモン・クローブ・ナツメグ・オールスパイス・ローリエ・ガーリックなどですが、比較的聞いたことがあるものや使ったことがある物が多いですね。次に「辛み」に関係するスパイスは、カイエンペッパー・ジンジャー・ブラックペッパーなどです。それから「色」に関係するスパイスはターメリックで、黄色く、ウコンとも呼ばれます。この他にも「香り、辛味、色」の混合スパイスとしてガラムマサラがあります。これはインドを代表するミックススパイスです。ガラムは「辛い」、マサラは「混合物」という意味で、各家庭ごとに配合が異なります。通常は3~10種のスパイスが使われますが、代表的な組み合わせはクミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、レッドペッパー、ターメリックの6種類です。カレーの仕上げに加えることで、一気にスパイシーな風味に仕上がります。初めてスパイスからカレーを作るという場合は、クミン(香り)、ターメリック(色)、ガラムマサラ(混合)の3種類を買い揃えればよいそうです。

(出典:Kurashiru)

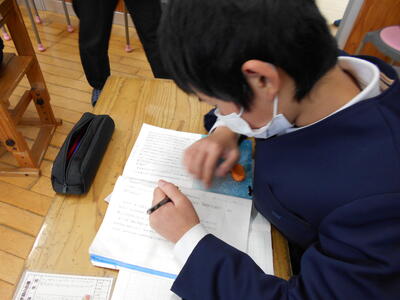

今日は学力検査2日目(算数)でした。真剣に集中して頑張る子どもたち。

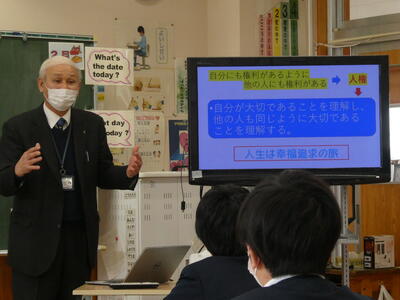

〈6年生道徳研究授業〉 自由にピアノを弾きたい女の子と読書を楽しみたいおばあさん。でもおばあさんはピアノの音が気になって読書ができません。さて、どうする?2つのグループに分かれて、それぞれの立場で考えました。

よく手が挙がっていた6年生。

「女の子が引っ越せばいいんじゃない?」

「耳栓すればいいんだよ。」

「ピアノが好きって言うのはいいとは思うんだけどね。」

「読書も楽しいよ!」

どちらとも楽しめるようにするにはどうしたらいいでしょう。話し合ってみよう。

これって権利と義務のことだね。

最後に教頭先生のお話。自分も相手も気持ちよく過ごすには、自分も相手も両方とも大切なのですよ。

だから、権利も義務もみんなの成長や幸せには大事なのです。先生達はみんなの応援団なんですよ。

6年生はしっかり聴いていました。

ほらほら。え、なにこれ?蚊取り線香?

5年生の図工です。針金で立体的に作ります。じゃじゃーん。一輪車を作ったよ。上手~

私はボールを作ったよ。

テニスをしているぼく。制作途中

〈5年生体育「サッカー」〉ボールともっと仲良くなるために基礎練中。

試合に向けて作戦会議中!

頑張るぞー。おー!

結果は、今日も白の勝ち!(赤、がんばれ)

2月8日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、せんだご汁、かわりごまめ、ミニトマトです。

〈ごまめ〉

ごまめには、二つの意味があります。一つ目は食材の意味でカタクチイワシ(幼魚、稚魚)を干したものをさします。これはイワシを田んぼの肥料として使ったところ五万俵もの米が穫れて大豊作だったことから、ごまめを「五万米」と書くこともあり、乾燥カタクチイワシである「ごまめ」は おせち料理のように調理していなくても田作(田作り、たづくり、たつくり)ということもあります。二つ目は料理名で乾燥カタクチイワシを炒って、しょうゆ、みりん、砂糖などで煮詰めた料理をさします。 (出典:いつとは便り)

〈5年生 家庭科 エプロン作り〉着々と進んでいます。ちょっとずつエプロンの形になっていています。

糸の処理をしているところ。

助け合いながら縫います。

こちらは、「踊り」でお助けしているそうです。(なんじゃそりゃ。)

〈4年生 理科「もののあたたまり方」実験中!〉

〈しおりコンテスト〉図書室前に掲示してあるしおりですよ~。

〈5年生 図工 多色刷り〉

2月7日

今日の給食のメニューは、カミカミご飯、吸い物、柚子ドレッシング和え、ぎょうざです。

〈ゆず〉

ゆずは、レモンやライム、スダチ、カボスと同じように生でそのまま食べるのには向かないミカンの仲間です。しかし、ゆずには爽やかな香りのもとになる「リモネン」という成分が含まれていて、リラックス効果もあります。また、ゆずに含まれるビタミンCの量は日本のミカン類ではナンバーワンなので風邪の予防に効果があります。

こそーっと職員室の扉を開ける5年生。むむ、なにごと⁉

じゃじゃーん!家でもミシンを使って作ってみました!「先生方見てください!」

あ~、そういうことね!どれどれ?

ということで、上手に縫って作っていました。いいぞ~!

明日は、学力検査(国語)があります。鉛筆をけずってきてください。早めに寝てね。

2月4日

今日の給食のメニューは、セルフおにぎり、鯛フライ(天草産)、菜の花和え、田舎汁です。

〈海苔の日〉

大宝元年(701年)に制定された日本最古の成文法典である「大宝律令」によれば、当時29種類の海産物が租税としておさめられていました。そのうち8種類が海藻で、海苔がその1つとして表記されています。この事から、海苔は産地諸国の代表的な産物として、大変貴重な食品であったことが伺えます。全国海苔貝類漁業協同組合連合会では、この史実に基づき、「大宝律令」 が施行された大宝2年1月1日は西暦に換算すると702年2月6日となるため、毎年2月6日を「海苔の日」と定めました。(出典:全国海苔貝類漁業協同組合連合会)

〈5年生家庭科「ミシンを使おう」〉

頭巾を縫い終わりました。よし、いよいよエプロンだ!ということで、まずはエプロンの形に切ります。じょきじょき。

この子は作った頭巾をかぶったままエプロンを切っていますね。きっととってもお気に入りなんですね。

じゃじゃーん。頭巾ができたから記念撮影。この頭巾は、6年生の先生が教えてくれた「お手軽頭巾」で、正方形の布を三角に折って重ね、ゴムを通すところを縫って、ゴムを通します。一瞬でかぶることができます。ゴムのおかげで角を結ぶ必要がないので、おすすめです。

アイーン

〈保健環境委員会 めざせ清潔ピカピカ〉

先生も一緒に頑張ってくれています

消毒も念入りに

〈ICTを活用しよう〉

月に2回ICT支援員が来校するので、タブレットの使い方を教えてもらえます。この日はカメラの機能を使ってみたようです。

それではみなさん、また来週~

2月3日

今日の給食のメニューは、ココアパン、節分豆、和風ハンバーグ、添え野菜、ワンタンスープです。

〈節分〉

今日は節分なので節分豆がつけてあります。ところで節分に豆をまくのはなぜでしょう。それは昔、豆を漢字で「魔目」や「魔滅」と書いていたことから、「豆には魔よけの力があり、鬼にぶつけることで邪気を払える。」と信じられていたからだそうです。そのため、節分には豆をまいて、鬼を追い払う行事として親しまれていきました。(出典:保育士バンク!)

〈6年 卒業制作〉

今日は、伊野修一先生においで頂きました。卒業制作「竹灯り」の「ヤスリがけ」と「節取り」のやり方を教えて頂き、作業を進めました。みんな真剣で何事にも一所懸命取り組む 6年生の良さが出ていました。

〈豆まきをしたよ!〉

さて、今日は節分です。それなら豆まきだ!ということでどこの学年も今日は豆まきをしていました。自分の追い出したい鬼はなあに❔

鬼はー外!福はー内!

先生も楽しい豆まき

友達でガードしつつ、本気で豆まき5年生

最後はみんなで分けましょう

うおおお!鬼が来たぞー!

あー楽しかった!

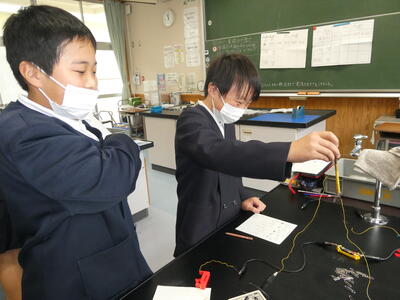

〈5年生理科「電磁石の性質〉

電磁石の鉄を引きつける力をもっと強くするにはどうすればいいか実験しよう。コイルをたくさん巻いたらいいんじゃないかな❔というわけで、50回巻きと100回巻きのコイルを作っているところ。

「あーもう!何回数えたか分からなくなった!」コイル巻きあるあるです。

クリップたくさんつくかな。

「電流を流したときだけ鉄を引きつける」という電磁石の性質を利用した道具は、実は私たちの生活にもたくさん使われています。例えば工場で使われているクレーン。電流を流したり流さなかったりすることで、ものをくっつけたり移動させたりすることができます。

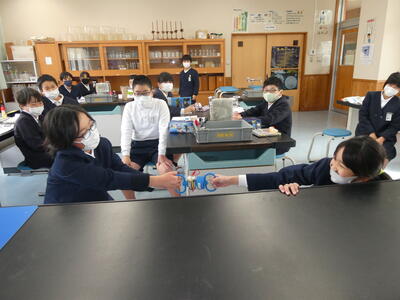

「それ、実は学校にもあるよ」「え⁉」

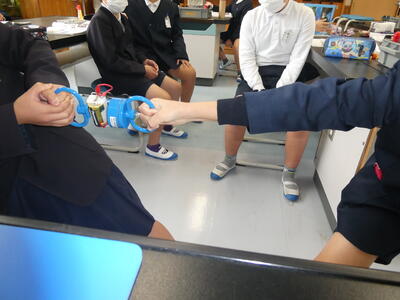

というわけで、強力電磁石を引っ張り合い。

はずれない!ちゃんと本気で引っ張っています。

電池1個なのに、電流を流したら絶対外れません。流すのをやめたら、すぐにはずれます。

また明日!

2月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、五目きんぴら、かわり漬物、吉野汁です。

〈吉野汁〉

吉野汁は本来「澄まし汁に葛粉(くずこ)を溶いて流し込み、とろみをつけた汁」です。そのため口あたりがよく、冷めにくいのが特徴です。葛の主産地が奈良県吉野であるところからこの名がついています。しかし、現在では葛粉ではなく、かたくり粉を用いて作ったりもしますが、その場合でもとろみをつけた汁は吉野汁とよばれます。種には、タイ、ヒラメ、ハモ、シラウオ、貝類、エビ、鶏肉、野菜類のいも、蓮根、タケノコ、シイタケなど、淡い味のものが適します。味つけは澄まし汁とほぼ同じでよいのですが、冷やして用いるときには少々濃い味つけにしたほうがよいようです。(出典:コトバンク)

今日は小中連携がありました。5時間目は中学校の先生が、6年生国語「海の命」の授業参観をされました。

「太一」は「村一番の漁師」になれたのかどうか「太一」の生き方についてみんなで考えました。

なれたのかなあ?それともなれていないのかなあ?

自分の考えの根拠となるところに線を引きます。

「私はなれていないと思います。これまで漁師としてたくさんの命をとってきたけど、最後にクエを殺さなかったから、これからなるんだと思います。」

「そもそも村一番の漁師ってどんな漁師?」

よく手を挙げ、よく話し合い、落ち着いた学習態度に、中学校の先生も褒めておられました。緊張したかもしれませんが頑張った6年生でした。

2月1日

今日の給食のメニューは、セルフドライカレーパン、「コーンスープ、みかんサラダ

〈ドライカレー〉

「ドライカレー」とは汁気の少ないカレー全般を指す言葉で、使用する食材に特に決まりはないようです。日本では、カレー味のチャーハンやカレー味のピラフなどもドライカレーに分類されています。このドライカレーは、実は日本で生まれた料理だといわれています。では、「キーマカレー」との違いはどこにあるのでしょうか。「キーマカレー」はインド料理の一つで、ひき肉を使ったカレーのことを指します。「キーマ」とは、インドの公用語であるヒンディー語で「ひき肉」のことを意味し、調理法にかかわらずひき肉で作るカレーはすべてキーマカレーと呼ばれます。(出典:DELISH KITCHEN)

1年生 たこを作ったぞー!

よーし、たこあげするぞー!

おー、あがってるあがってる!

先週、6年生が天草中学校に体験入学に行きました。音楽の授業を受けて、箏を弾きました。