MUROblog

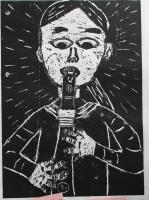

木版画(5年生1組)PART2

木版画(5年生1組)PART2

令和3年3月

5年生は、図工の時間に、木版画に挑戦しました。

今回の木版画では、友だちと一緒に好きなことや得意な活動をする自分を意欲をもって版に表すことができました。また、表したい思いがよく伝わるように画面構成を工夫すると共に、彫刻刀の特徴を生かした彫り方を工夫して作品を仕上げました。

感想をお待ちしております。

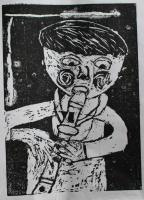

木版画(5年生1組)PART1

木版画(5年生1組)PART1

令和3年3月

5年生は、図工の時間に、木版画に挑戦しました。

今回の木版画では、友だちと一緒に好きなことや得意な活動をする自分を意欲をもって版に表すことができました。また、表したい思いがよく伝わるように画面構成を工夫すると共に、彫刻刀の特徴を生かした彫り方を工夫して作品を仕上げました。

感想をお待ちしております。

新年度委員会組織と委員長任命式

新年度委員会組織と委員長任命式

令和3年3月10日

新年度の児童会運営を円滑に進めるために、本年度中に委員会メンバーを改変して、5年生リーダーへのバトンタッチを行いました。

就任にあたり、村田校長より、新委員長へ任命証が渡されました。

ここで、情報委員会の新委員長の決意を紹介します。

今年、情報委員会の新委員長になりました。私が委員長を希望した理由が二つあります。

一つ目は、初めての委員会の時に、前の委員長が私たちに、分かりやすく優しく教えてくれて、とてもあこがれました。私もそのような委員長になり、成長したいと思ったからです。

二つ目に、私は、小さい頃から大勢の前にたつことが苦手だったので、そのことを克服したいと思い、委員長を希望しました。

委員長としてがんばりたいことは、みんなを引っ張っていくことです。そのためには、「伝えたいことをみんなにわかりやすくまとめ、はっきりと話す。」ということを目標にしています。そのことが、みんなを引っ張っていくことにつながると思ったからです。一年間、よろしく御願いします。

素晴らしい発表でした。

最後に、卒業する6年生のみなさん、室小学校を支えてくれて、ありがとうございました。

任命証が渡されている様子です。

学校薬剤師による「薬物乱用防止教室」

学校薬剤師による「薬物乱用防止教室」

令和3年3月

令和3年3月4日(木) 5校時に6年生を対象に「薬物乱用防止教室」を実施しました。

今回は、学校薬剤師を講師としてお招きし、薬物を乱用することでおよぼす心身への影響について、子供たちにわかりやすく、詳しくまた丁寧に説明をしていただきました。

子供たちにとっては、薬物の恐ろしさを学び、関わりを持たないという強い気持ちを持つこと等の大切なお話を聞くとても有意義な時間となりました。

6年生を送る会

6年生を送る会

令和3年3月

今年度は、新型コロナ感染症のパンデミックで、体育館に全校児童が集まって、集会を催すことができませんでした。そのような中、リモートで「6年生を送る会」を開催しました。

卒業式に参列できない1年生から5年生にとっては、卒業生に対する感謝の気持ちや卒業をお祝いする気持ちを伝える機会になりました。

これまで、卒業生を含めて、各学年は秘密裏に一生懸命練習を重ねてきました。

企画委員会のみなさんは司会進行を休み時間を返上して練習もしてきました。そのような様子をビデオにてお見せできないのが残念です。

しかし、音声のみをお聞きしていただき、雰囲気を味わっていただければと思います。

6年生を送る会 6年生.wav 6年生を送る会 6年生.mp3

感想をお持ちしております。

ジャガイモの植え付け

ジャガイモの植え付け

令和3年2月

2月19日の3時間目に、5年生は、ジャガイモの植え付けをしました。

ジャガイモを植えるのは、5年生にとって初めてだったようです。

6年生になると、理科の学習で、ジャガイモの光合成の観察、家庭科では、ジャガイモ料理(カレーライス、粉ふきいもなど)の実習などで、ジャガイモを学習教材として活用する予定です。

また、肥料には、子供たちが米作りで収穫したときに出てくる、同じ米糠と籾殻を活用しています。

梅雨に入る前に、収穫する予定です。

追伸

子供たちは、フライドポテト、フレンチフライ、ポテトチップス、肉じゃがなどジャガイモ料理が大好きです。

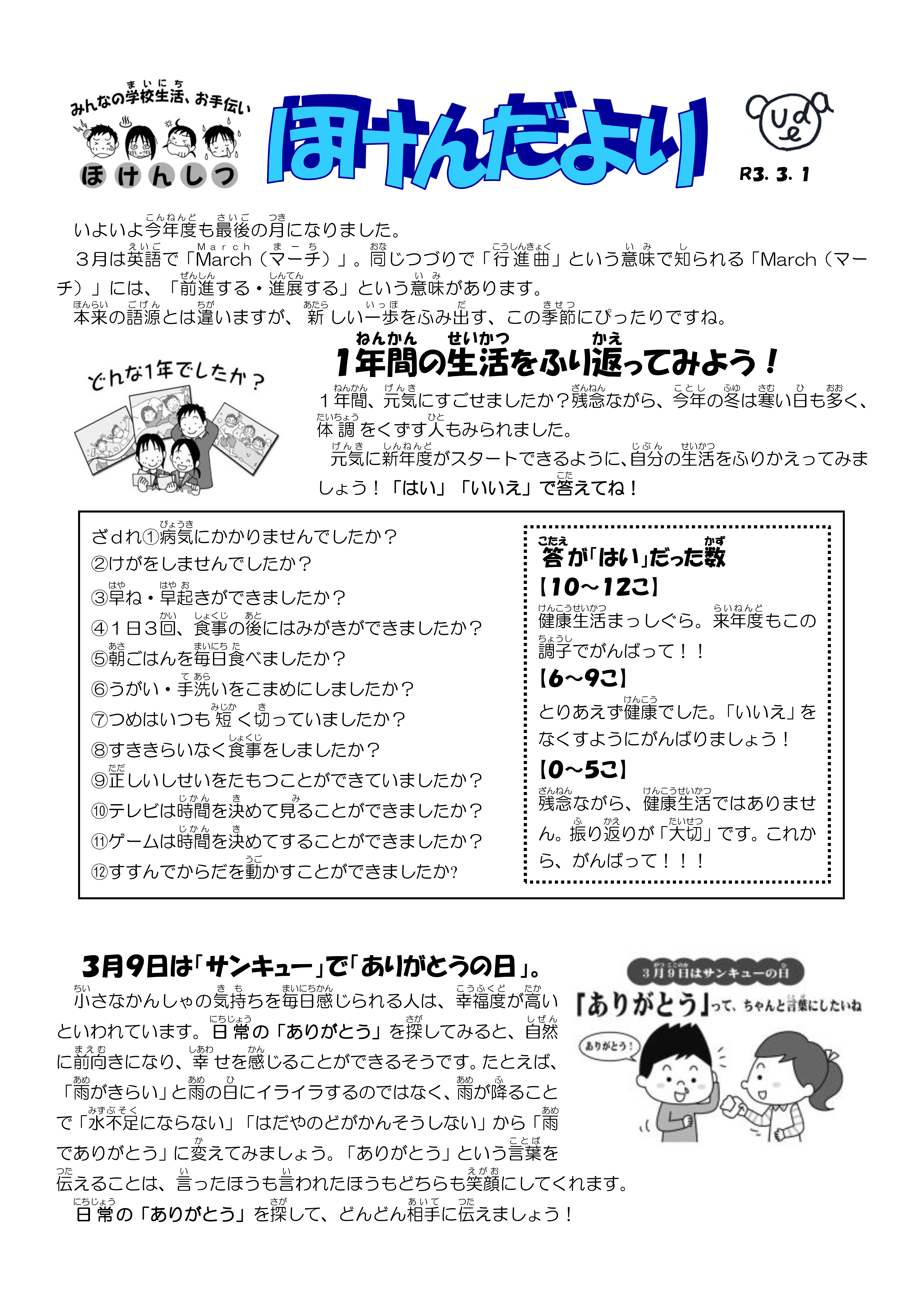

ばとん・ぱすvol.56(令和3年3月発行)

詩の紹介PART4

詩の紹介PART4

3年生の子供たちが創作した詩を一部紹介します。

感想をいただくと、子供たちの励みになりますので、よろしくお願いします。

詩の紹介PART3

詩の紹介PART3

3年生の子供たちが創作した詩を一部紹介します。

感想をいただくと、子供たちの励みになりますので、よろしくお願いします。

校内人権集会

校内人権集会

令和3年2月

校内人権集会がありました。例年だと、全学年が体育館に集まり、1年間で学習したことを伝え合い、話し合う学習をして学びを深めていました。しかし、今年度は、3密を避けるために各クラスで、人権集会を開催しました。人権委員会の提案を動画を視聴して、クラスでおかしいことはないか、いじめはないか、どんな行動をすれば安心して学校生活をおくれるかについて考えました。

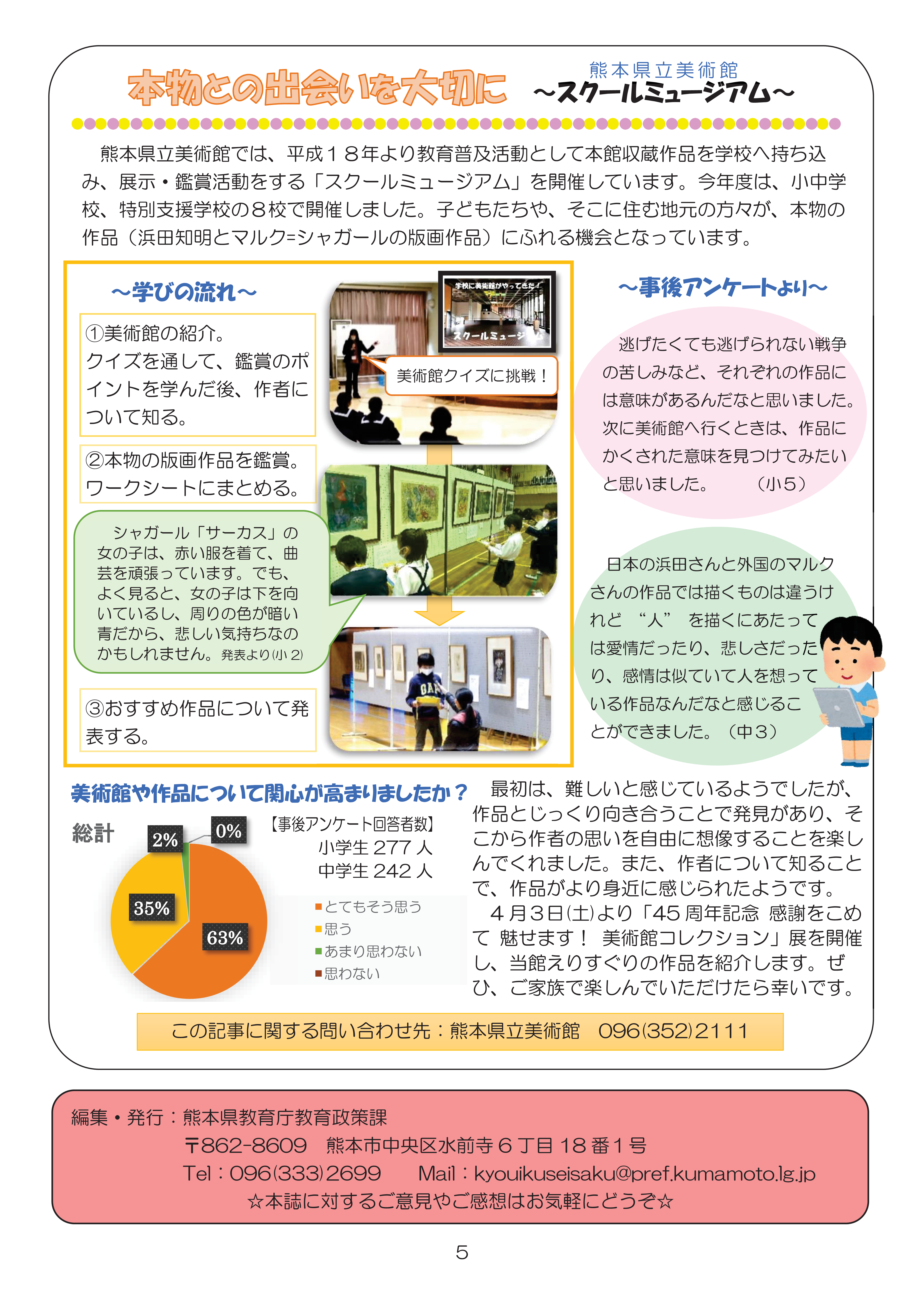

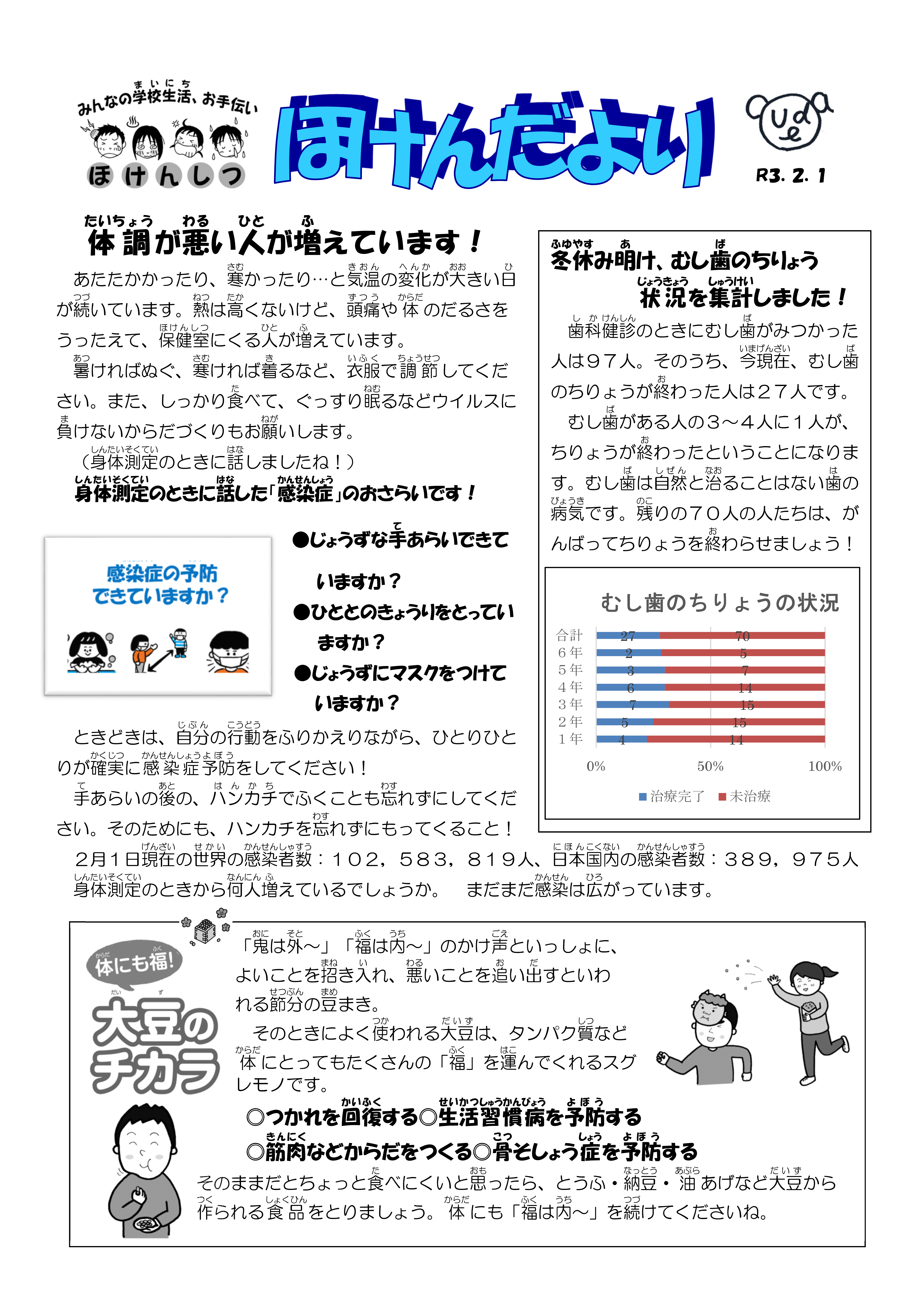

ほけんだより3月号

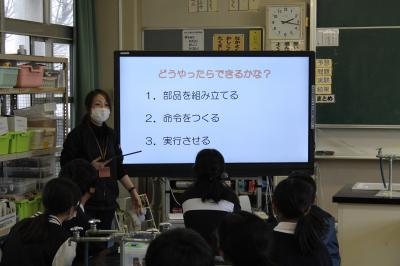

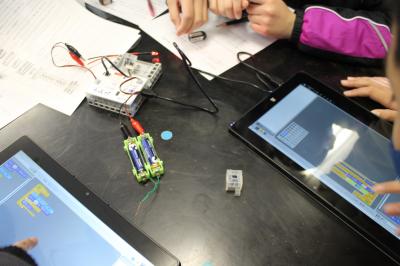

センサを使ったプログラミング学習(理科編)

センサを使ったプログラミング学習(理科編)

令和3年2月

6年生の理科の学習の中で、プログラミング学習がありました。

ICT支援員の方々をGT(ゲストティーチャー)に迎え、倉田先生の指導の下に実施されました。

プログラミング体験学習の中で、人間が視覚や聴覚などによって知覚した情報をもとに行動するように、センサを活用して、明かりを付けたり、消したりする実験を行いました。

また、”繰り返し処理”や”条件分岐”を活用して、明かりを付けたり、関数アプリを活用して、時間を調整したりしました。

児童は、プログラミングがどういうものであるのかを、体験を通じて学ぶことができた時間となりました。

「旅立ちの日に」卒業式の歌の練習

「旅立ちの日に」卒業式の歌の練習

令和3年2月

いよいよ今年度最後の月になりました。6年生は卒業式に向けて、様々な取組をしています。その中の一つに、卒業式の歌の練習があります。その歌は、卒業式当日にビデオにて紹介する予定です。6年生は、朝の時間を利用して、歌の練習に取り組んでいます。

曲名は、卒業式の定番の曲である「旅立ちの日に」です。

2部合唱で取り組んでいるので音程を取るのに苦労しているようです。

卒業式に向けて、新型コロナウイルス感染症に負けずがんばりましょう。

追伸

私は、「旅立ちの日に」の最初のフレーズである「白い光の中に 山並みは萌えて」が気に入っています。日本のどこにでもある風景で、イメージしやすいからです。

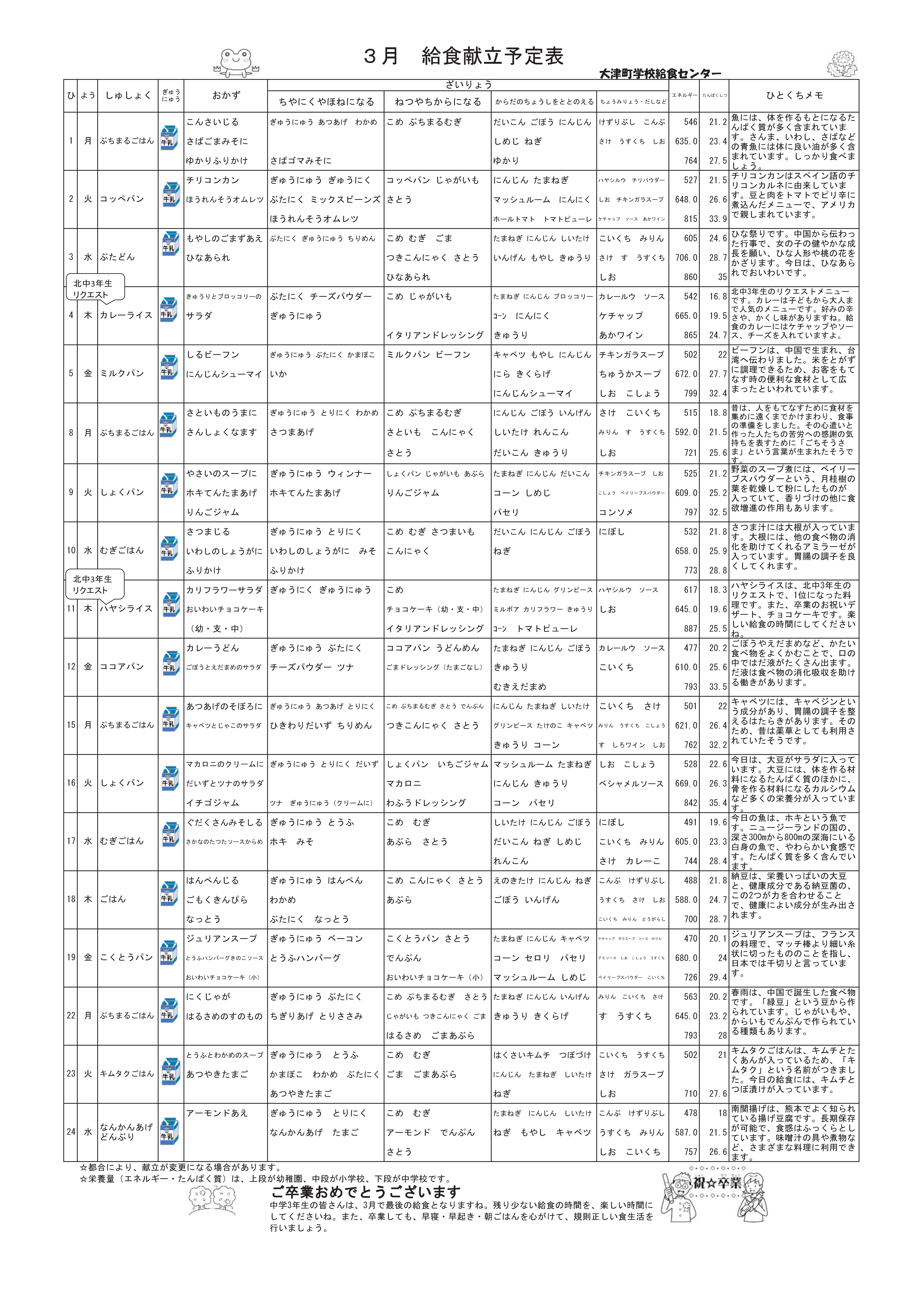

3月 給食献立予定表

3月 給食献立予定表

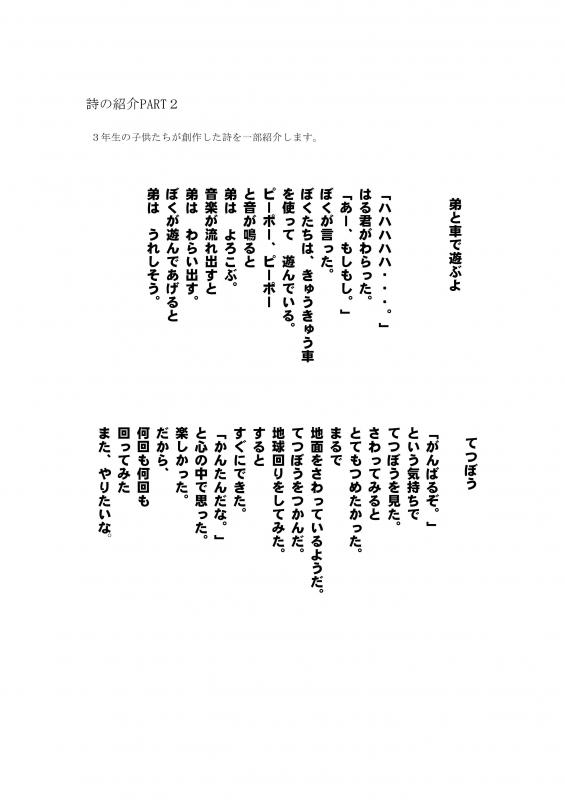

詩の紹介PART2

詩の紹介PART2

3年生の子供たちが創作した詩を一部紹介します。

感想をいただくと、子供たちの励みになりますので、よろしくお願いします。

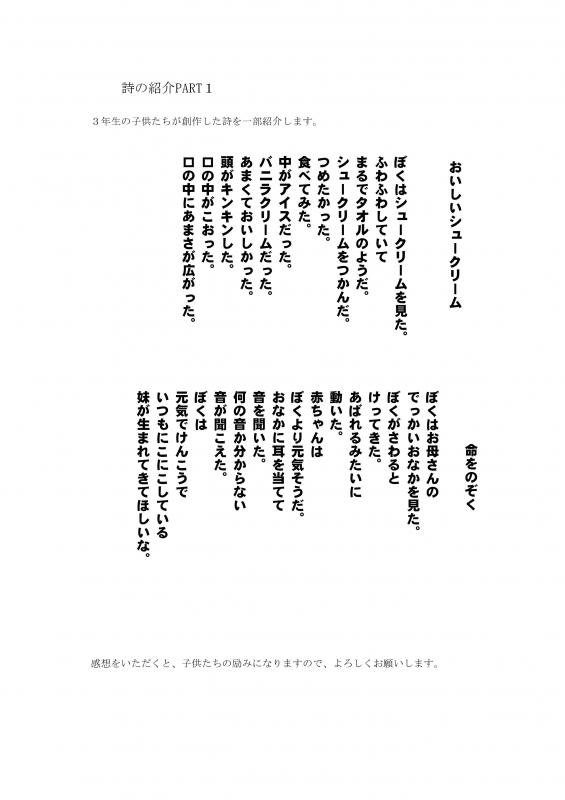

詩の紹介PART1

詩の紹介PART1

3年生の子供たちが創作した詩を一部紹介します。

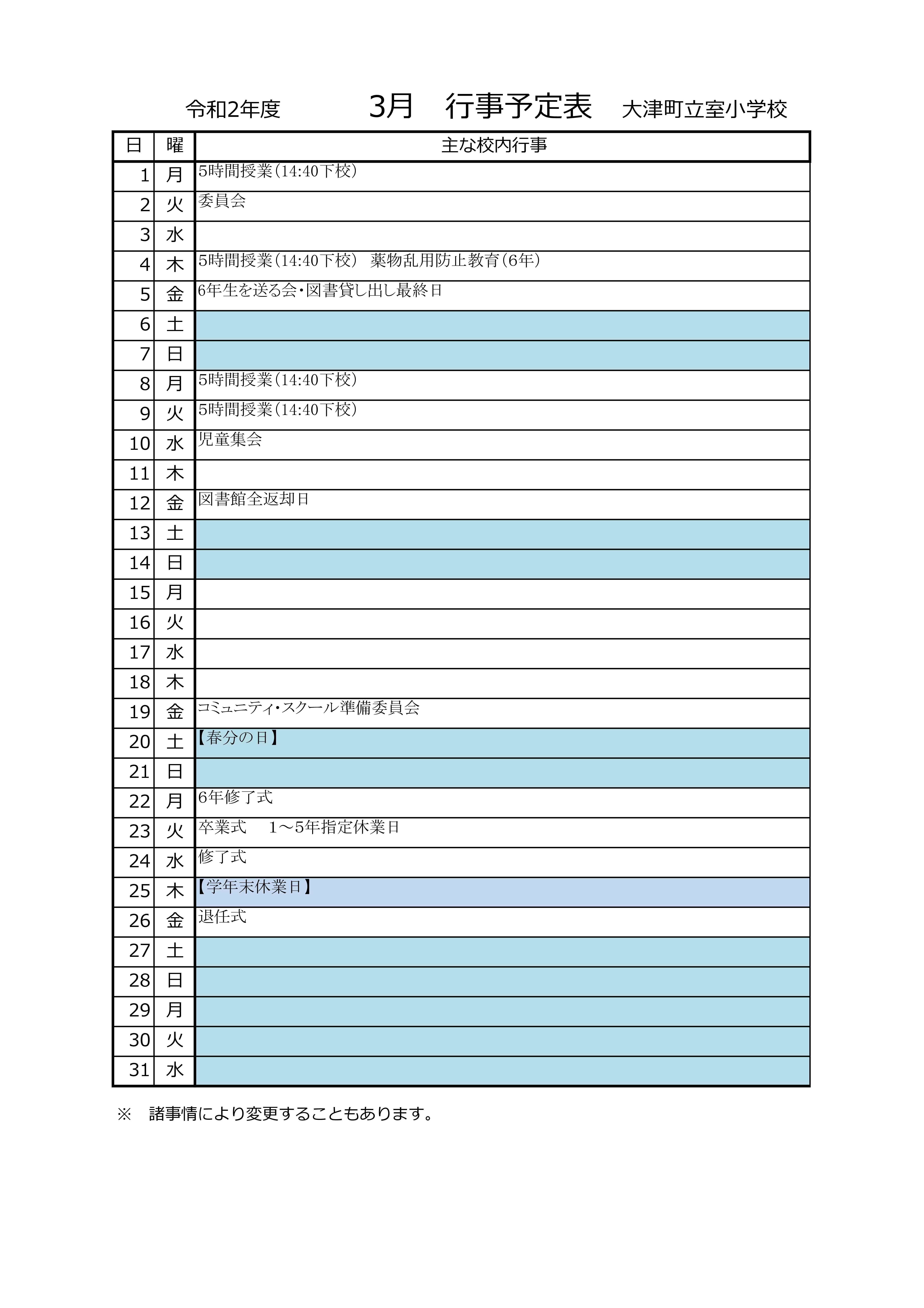

令和3年3月行事予定

新入児保護者説明会開催

新入児保護者説明会開催

令和3年2月

令和3年2月18日(木)、来年度入学する児童の保護者を対象に新入児保護者説明会が開催されました。

まず、村田典子校長より、学校経営の方針や保護者心得について説明がありました。

次に、給食センターより、給食費の振込についての説明がありました。

最後に入学に必要な物品の販売が行われました。

寒い中、ご来校していただき、保護者の皆様にはお世話になりました。お子さんが入学するのを、在校生も職員も楽しみに待っています。

追伸

入学前に、お子さんとおうちの方と一緒に室小学校まで歩いて、登校の練習をしてください。

また、交通事故から身を守るために通学の危険路な場所の確認もお願いします。

山下真司氏講演会の御案内

今年度から小学校では新学習指導要領が全面実施となりました。

どの学校現場でも予測困難な時代を生き抜く子供たちが「何をどのように学び,何ができるようになるかを」を意識した授業づくりを模索しているのではないでしょうか。

本校では山下真司氏をお招きし,添付PDFにて御案内するとおり「未来を生き抜く力を付けるための学びの創造 ~今こそ本気の授業改革!~」と題した講演会を実施いたします。

本校職員も子供たちと共に学び続けます。

なお,新型コロナウイルスの感染拡大の状況により,中止する場合もありますのでご了承ください。

プログラミング学習(5年)

プログラミング学習(5年)

令和3年2月

株式会社アクセンチュアのスタッフによる指導で本校の5年生がプログラミング学習を行いました。自分たちが困っている課題を解消するためのミッションに、それぞれのグループが挑戦しました。どういうふうに命令をすれば課題を克服できるか、グループで話し合い試行錯誤しながら、取り組みました。

複雑な課題を考えると、命令も複雑になりましたが、「向きはどっちかな」「いくつ前にすすむのかな。」とよく考えながらプログラムを組んでいました。

卒業に向けたボランティア活動

卒業に向けたボランティア活動

令和3年2月

6年生の教室に行くと、 卒業までのカウントダウン日めくりが「あと24日」となっていました。

子供たちは、卒業に向けて、取組をしています。

その一つとして、お世話になった校地校舎への感謝の意味を込めて、落ち葉ひろいや草取りなど清掃活動のボランティア活動を行っています。

6年生のみなさん、ありがとうございます。

雪と遊ぼう (1年生)

雪と遊ぼう

令和3年2月

2月17日(水)、校庭に雪が降りました。生活科「ふゆとあそぼう」の学習で、1年生は雪あそびをしました。

この単元は、雪や氷を使った遊びを工夫して、みんなで楽しみ、その面白さや自然の不思議さに気付くことが目標です。

「楽しい」と子供たちはとても大喜びで、それぞれに工夫しながら夢中で遊んでいました。

心に残る出来事を紙版画に(2-2)Part2

心に残る出来事を紙版画に(2-2)Part2

心に残る出来事を紙版画に(2-2)Part1

心に残る出来事を紙版画に(2-2)Part1

感想をお待ちしております。

新入生説明会(6年生)

新入生説明会(6年生)

令和3年2月

6年生教室に掲示されている卒業までのカウントダウンカレンダーは、後20日あまりとなりました。

6年生も卒業に向けて、準備をしているところです。それと同時に、中学校に向けた入学の準備も始まっています。

そこで、例年ならば、大津北中学校にて、新入生に対する説明会が行われるはずでしたが、今年では、新型コロナ感染症の蔓延にともない、密を避けるために、各クラス分散して、本校で行われました。

今回は、大津北中学校の校長先生をはじめ、数名の先生方がいらっしゃって説明をしてくださいました。

その後、質疑の時間が設けられました。

4月からは、中学生ですね。

しだれ梅開花

しだれ梅開花

令和3年2月15日

日本人の和歌には梅の花を詠った作品がたくさんあります。

そこで、一つ紹介します。

『 梅の花 にほひをうつす 袖の上に 軒もる月の 影ぞあらそふ 』 藤原定家

意味:軒の端から漏れて入ってくる月の光が、私の袖にうつっている梅の香りと競い合っているようです。

昔の人は、香りで春を感じていたのでしょうね。

学校の前庭にて、しだれ梅が、よい香りを漂わせています。

しだれ梅が開花しました。

卒業生 転校生を送る会(特別支援学級)

卒業生 転校生を送る会(特別支援学級)

令和3年2月

2月10日(水)に「卒業生・転校生を送る会」を開催しました。今年度末には、2人が卒業をし、1人が転出します。室小学校を巣立ち、それぞれの新しい進路に向かって歩んでいきます。

みんなで、ゲームを楽しんだ後、プレゼントを渡しました。

そして、会の最後には、全員に保護者の方からのプレゼントが渡されました。

3人とお別れするのは、少し寂しくなりますが、在校生、そして、新1年生のみんなで、元気に楽しく過ごしていきたいと思います。

写真は、プレゼントを渡しているところです。

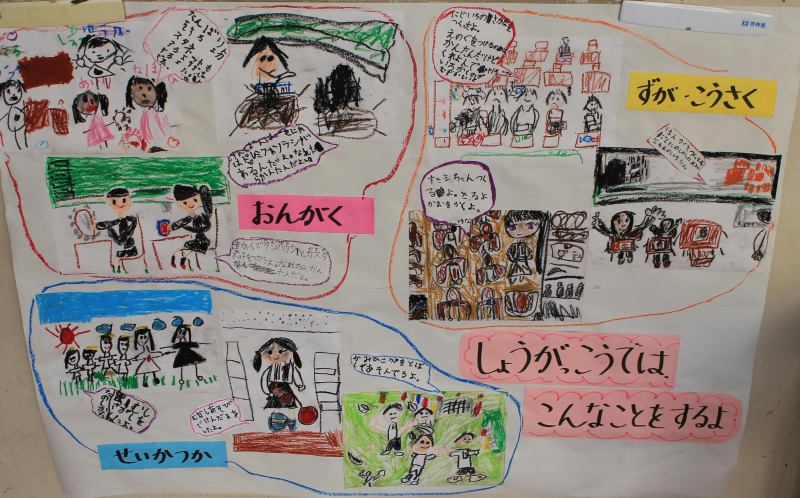

新1年生、待っています(1年生の学習のまとめより)

新1年生、待っています(1年生の学習のまとめより)

令和3年2月

2月18日(金)には新入生保護者説明会が開催されます。

新型コロナ感染症の蔓延により、保護者の皆様のみの参加とさせていただきました。

しかし、現在の1年生は、新1年生を室小学校に迎えるべく、準備を進めています。

学校の様子を広用紙に文や絵で表して、新1年生が入学するのを待っています。

感想をお待ちしております。

きな粉づくり

きな粉づくり

令和3年

2年生が、生活科の学習として、大豆を育て、収穫をして、それを加工するという学習を行いました。むかしの道具の石臼を実際に使って加工しました。

みんなで交代して石臼で大豆を挽いて、きな粉を作りました。はじめは力加減がうまくいかず、粗い粉しか出てきませんでしたが、慣れてくるにつれて、きめの細かなきな粉を引けるようになりました。香ばしい香りに「きなこのにおいがする」と言っていた子供たちです。

ここで、挽き立てのよい香りをお届けすることができないことがとても残念でなりません。

きな粉も、挽き立てがとてもよい香りがすることがわかりました。

今回、新型コロナ感染症で、子供たちが加工したきなこを食することができなくて残念です。

来年度こそは、お餅にきなこをかけてみんなで食べたいですね。

併せて、石臼を子供たちが回す様子ときなこを濾している様子の動画もごらんください。

石臼を回して、きな粉をつくっているところです。

感想をお待ちしております。

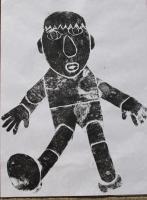

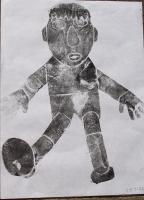

思い出いっぱい2年生(2年1組の紙版画より)PART2

思い出いっぱい2年生(2年生の紙版画より)

令和3年2月

2年生は思い出いっぱいの出来事を紙版画であらわしました。今回は2年1組の作品を紹介しました。

みなさんでご覧ください。

感想をお待ちしております。

思い出いっぱい2年生(2年1組の紙版画より)PART1

思い出いっぱい2年生(2年生の紙版画より)

令和3年2月

2年生は思い出いっぱいの出来事を紙版画であらわしました。今回は2年1組の作品を紹介しました。

みなさんでご覧ください。

感想をお待ちしております。

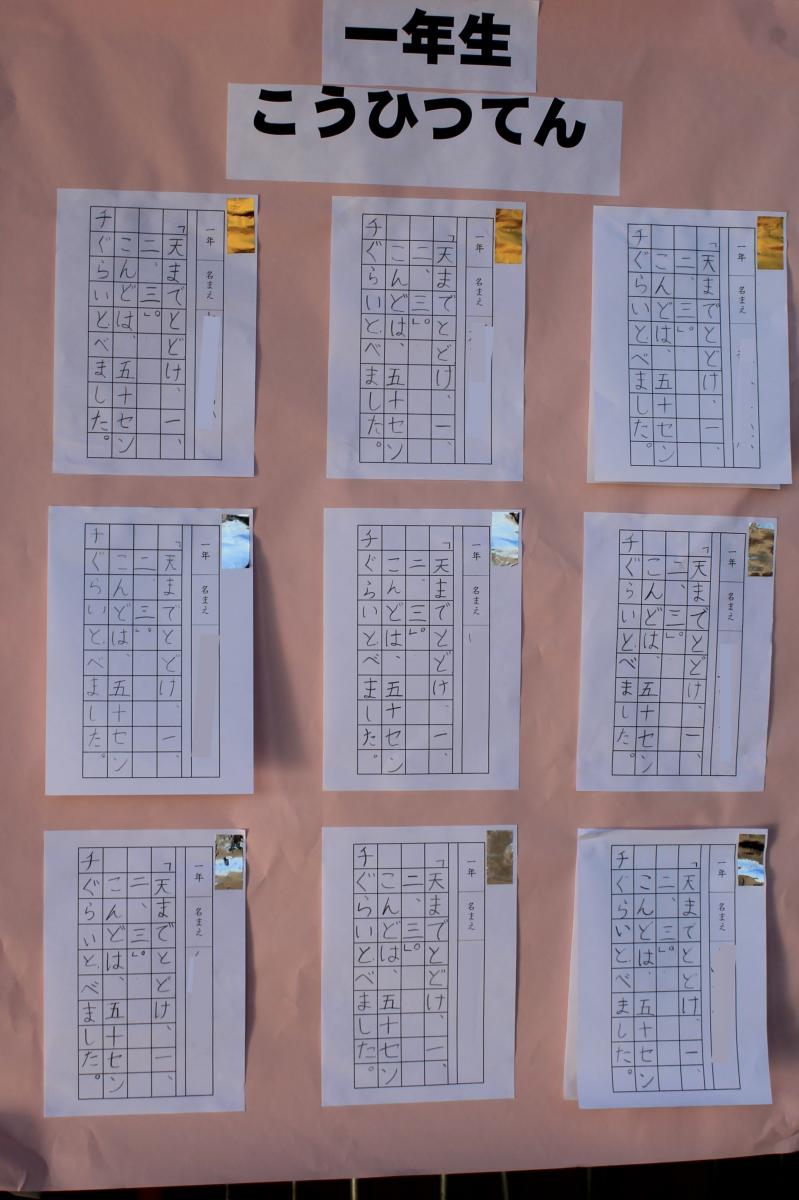

校内硬筆展(1年生)

校内硬筆展(1年生)

令和3年2月

本年度は、新型コロナ感染症の拡大にともない様々な子供たちの発表の場が中止になったり縮小されたりしています。硬筆展もその一つです。そのような中で、1年生だけの硬筆展を行いました。

子供たちは、鉛筆の握り方、姿勢にも注意しながら、一生懸命取り組みました。今後も継続して、丁寧に字を書く習慣を身に付けてほしいと思います。

写真は、入選作品です。

委員会活動(給食委員会)

委員会活動(給食委員会)

令和3年2月

給食委員会のメンバーは、5・6年生で構成されています。

常時活動としては、給食室で、牛乳パックのリサイクルの準備をしたり、当番の動きがスムーズに行くよう手助けしたり、声をかけたりしています。具体的には、各クラスの食器や食缶をチェックしたり、返却の片付けを手伝ったりすることもしています。

全校児童で「給食にありがとう」という気持ちが高まるよう活動をがんばっています。

写真は、牛乳パックをリサイクルするために片付けている様子です。

2年生かと思ったら

2年生かと思ったら

令和3年2月

2月のある日に、運動場で、ボール蹴り遊びの体育の学習が行われていました。

身体が大きいので、2年生か3年生だと思って見ていましたが、近づいたら、1年生でした。

1年生の身体も大きくなったと実感しました。

子供たちは上手に、ドリブルをしながら走っていました。

4月からは、お兄さん、お姉さんになりますね。

動画も合わせて、お知らせにupしていますので、ご覧ください。

期間限定で2月19日までの公開です。

「熊本県子供の読書活動推進計画」に係るアンケート調査結果

「熊本県子供の読書活動推進計画(第四次肥後っ子いきいき読書プラン)」に係るアンケート調査結果がありましたので、お知らせします。

ここをクリックしてください。「熊本県子供の読書活動推進計画(第四次肥後っ子いきいき読書プラン)」に係るアンケート調査結果 7.pdf

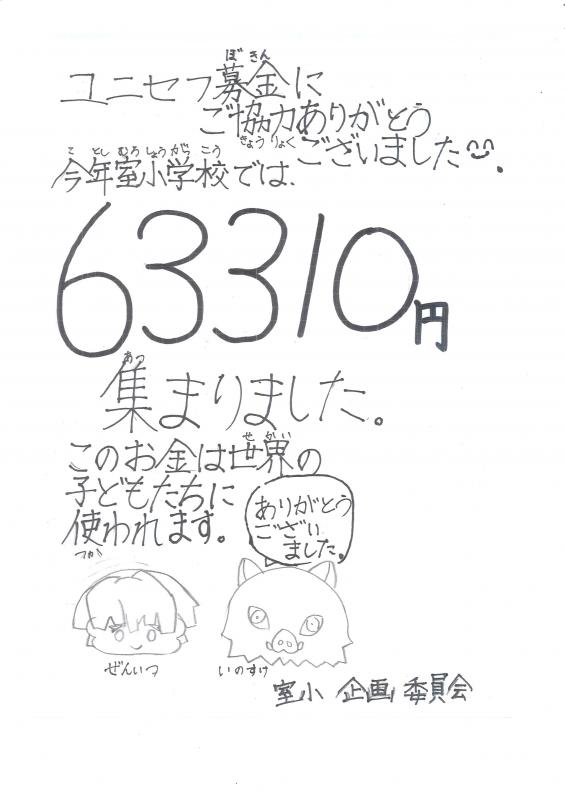

ユニセフ募金ご協力ありがとうございました

ユニセフ募金ご協力ありがとうございました

令和3年2月

令和3年1月に企画委員会が中心になって行ったユニセフ募金について、ご報告します。

ユニセフ募金金額

63310円

皆様からの心温まる募金を世界の子供たちのために使わせていただきます。

ご協力ありがとうございました。

心に残る出来事を紙版画に(2-3)Part2

心に残る出来事を紙版画に(2-3)Part2

追伸

担任の先生方は版画の指導で、大事な点をおさえ、児童の表現力を高める工夫を随所にされていました。

特に、版画で一番むずかしいところは刷りです。その点を計算して、指導がなされています。

子供たちの中には未来の棟方志功が生まれるかもしれませんね。

心に残る出来事を紙版画に(2-3)Part1

心に残る出来事を紙版画に(2-3)Part1

令和3年2月

2年生は、紙版画に挑戦しました。

2年生の紙版画では、画用紙の組合せや配置を工夫しながら、自分の心に残る出来事を、紙版画に表す楽しさを味わうことをねらいとしています。また、自分でテーマを見つけたり、切った紙版の組合せや配置を考えて画面を構成したりすることで、想像する力を伸ばしていくことをめざしています。これは、本校で児童に身に付けさせたい資質・能力の中の「伝える力」にあたるものです。

そして、見たり、話をしたり、操作したりしながら、紙版の特徴を知り、友達の作品のよさに気付き、自分の表現へのこだわりを広げて、感じ取る力を伸ばしていくようにします。さらに、自分の思いに合わせて表現できるように、紙版の特徴や表現方法知り、それらで表現することで、版に表す楽しさや刷り上がった満足感を味わいながら、造形的な思考力・判断力・表現力等を身に付けることができ「伝える力」の育成につながると考えています。

おもちゃ交流会(1・2年生)

おもちゃ交流会(1・2年生)

令和3年1月

2年生の生活科では、おもちゃを作って遊ぶ活動があります。

ねらいは、「身近な自然を利用したり、身近にある物を使ったりなどして、遊びや遊びに使う物を工夫してつくり、その面白さや不思議さに気付き、みんなで遊びを楽しむことができるようにする。」ことです。

おもちゃ交流会は、1年生を招待して、手作りのおもちゃの遊び方を分かりやすく説明する2年生の国語科の学習にも繋がっています。また、友達と一緒に活動することを通して、1年生に楽しんでもらえる工夫を考えたり、交流の場を設けたりすることで、伝える事を大切さを身につけ、達成感を味わえることになります。

2年生が1年生におもちゃの遊び方を説明している写真です。

次の遊びを子供たちが考えて、1年生を招待しました。

また、あわせて動画もごらんください。

①山のぼり

MVI_0257山登り.mp4

②ピョンうさぎ

③けん玉

MVI_0262けんだま.mp4

④魚つり

⑤ぶんぶんごま

MVI_0264ぶんぶんゴマ.mp4

⑥パッチンガエル

MVI_0258ぱっちんがえる.mp4

⑦トコトコかめ

感想をお待ちしております。

心に残る出来事を紙版画に(2年3組)

2年3組の児童が製作した紙版画です。おうちの方とご覧ください。

立春

立春

令和2年2月3日

例年、2月4日に立春を迎えるのですが、今年は、2月3日に、立春を迎えます。

寒い日が続いていますが、春の足音は、近づいているようです。

本校の樹木の芽も膨らみ始めています。もうすぐ春ですね。

本校の八重桜の花芽です。

モクレンの花芽です。

ソメイヨシの芽です。

保健だより(2月号)

保健だよりのカラー版です。

菊池郡市感想画展 2年の部 入選作品 Part3

菊池郡市感想画展 2年の部 入選作品 Part3

題: たのしいおにわ

わたしは、にわのともだちを読んで、うえ木ばちがなかよくするところや動物がおれいをするところがやさしいと思いました。

うえ木ばちのやさしいところと楽しく元気なところをあらわすように絵をかいたり、なかよくあそんだりするように絵をかきました。

本の題名「にわのともだち」

題:おにわでひなたぼっこ

わたしが、「にわのともだち」を読んでおもしろかったところは、ちょうちょやみつばちなどのおにわのともだちがあそびにきてうえ木ばちの上でひなたぼっこしているところです。

いきものをたくさんかいて、たのしそうなおにわにしました。

本の題名「にわのともだち」

菊池郡市感想画展 2年の部 入選作品 Part2

菊池郡市感想画展 2年の部 入選作品 Part2

題: ロボットモンスター

女の子の目の前で、モンスターが大しゅうごうしているところをかきました。いろいろなモンスターがいます。その中で、一ばん見てほしいのは、一ばん大きいモンスターです。わけは、いろいろな色をつかってかいたからです。ほかにも、モンスターにびっくりマークやはてなマークをつけました。

本の題名「モンスターだって、はをみがく!」

題: びっくりモンスター

わたしは、びっくりモンスターがおふろから出てきてお話をしているところをかきました。モンスターのとくちょうは目です。なぜなら、はみがきをするとき、はのうらや小さいよごれがよくみがけるからです。あと、モンスターの手をよく見てほしいです。なぜなら、モンスターの手にハミガキセットをもっているからです。わたしもいつかびっくりモンスターに会ってみたいです。

本の題名「モンスターだって、はをみがく!」

2月献立予定表

2月献立予定表をUPします。

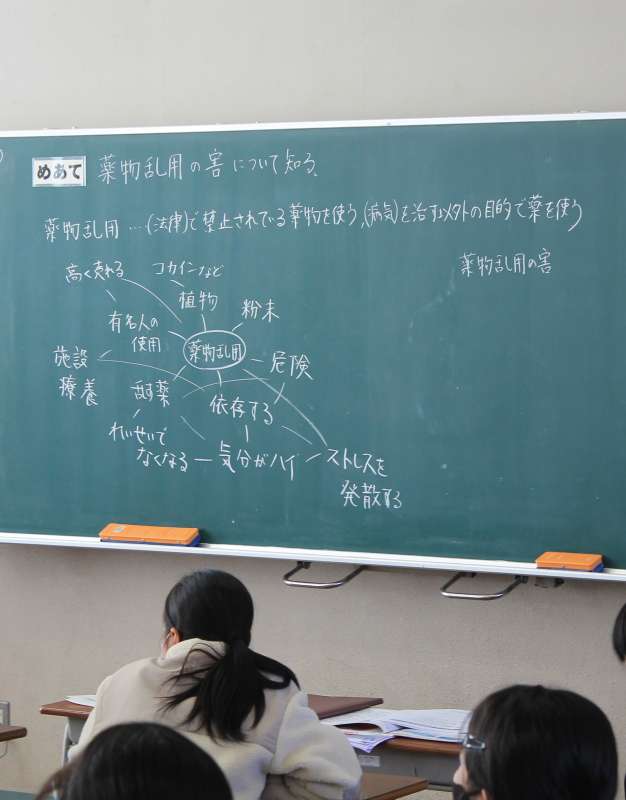

薬物乱用防止教室(6年)

薬物乱用防止教室

令和3年1月

6年生の保健の学習を中心に薬物乱用の授業が実施されています。

子供たちは、大人になるための学習を卒業までに進めています。

追伸

文部科学省が平成18年に小学校5年生から高等学校3年生までを対象に実施した「薬物等に対する意識等調査報告書」によれば、喫煙や飲酒が健康に及ぼす影響については、多くの小学生が「大いに害がある」と答えていました。

一方、「酒を飲みたいと思ったことがある」、「たばこを吸いたいと思ったことがある」や「将来喫煙や飲酒すると思う」と答えた割合は、学年が進むにつれて上昇し、特に心や体が急速に発育・発達する中学生期以降に顕著であったそうです。

また、薬物乱用に対する印象については、「使ったり持っていたりすることは悪いことだ」、「心や体に害がある」と回答した割合は小学生期に最も高く、その後は学年とともに低下し、「気持ちよくなれる気がする」と回答した割合は小学生期で最も低く、その後は上昇しています。

このように、児童生徒の喫煙、飲酒、薬物乱用に対する意識は、年齢とともに変化し、中学生期以降に特に好ましくない方向への変化が著しいことから、その前段階である小学生期は、生涯にわたる健康に関する考え方の基礎を培う重要な時期といえると提言されています。

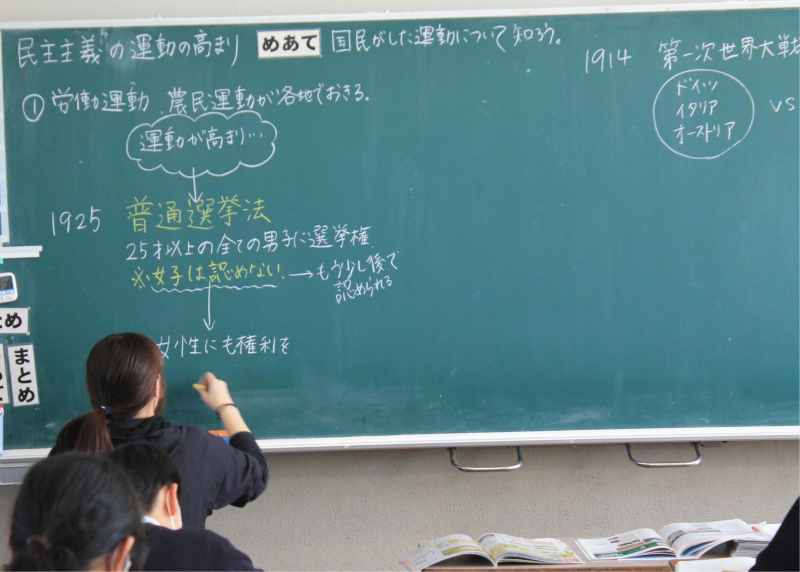

民主主義を学ぶ(6年生)

民主主義を学ぶ

令和3年1月

今週末には、大津町町長選挙です。日本のすべての成人に選挙権があるので、投票する責任も重いのではないでしょうか。

ところで、6年生の学習では、民主主義について学習しています。

法律が改正されて、6年後に、6年生の児童は、選挙権を得ます。

そのための学習を進めているところです。

総務省より、児童向けに、選挙についての動画がありますので、是非、ご家族でご覧下さい。民主主義について話題にできるよい機会になるかと思います。動画は次のサイトです。

https://www.youtube.com/watch?v=aYaqgDB6VYw&feature=youtu.be

ガチャピン・ムック、お選挙お姉さん「たかまつなな」さんと一緒に学ぶ主権者教育動画「まなべ!センキョッキョ」を制作されています。動画は「大きな財布の使い道」「民主主義とは」「投票の不思議」の3本立てで、日常生活や学校で体験する身近な出来事を題材に、政治や選挙についてコミカルに学べる内容となっています。

授業の様子の写真です。

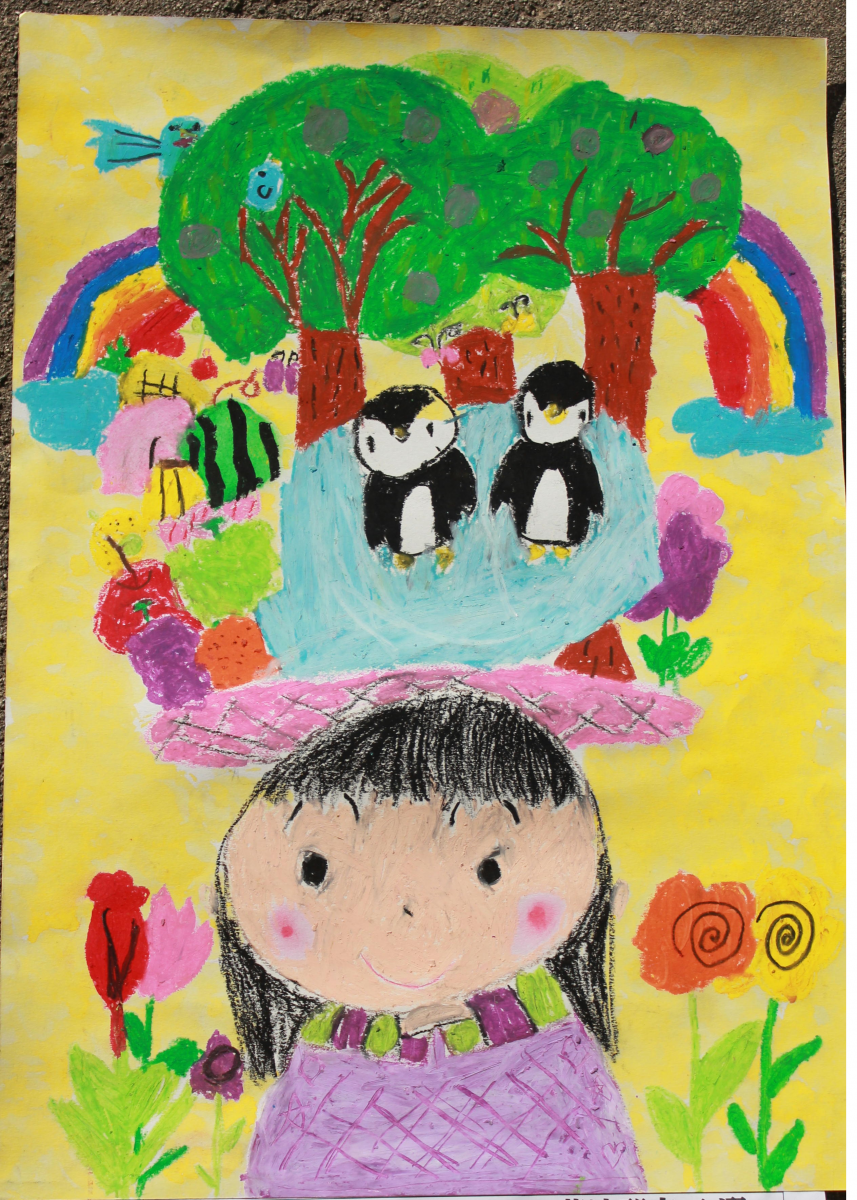

菊池郡市感想画展 2年の部 入選作品 Part1

菊池郡市感想画展 2年の部 入選作品 Part1

題: わたしのぼうし、ステキでしょう

「ミリーのすてきなぼうし」を読んで、ぼうしやさんがお金をもらったふりをして、ぼうしをわたしたところがおもしろかったです。

そして、みんながおもっていることがぼうしにかわっていたところにびっくりしました。

この絵は、わたしのすきなぼうしです。たくさんの花に、にじがあたっているぼうしをかきました。こんなぼうしがあるとかぶってみたいと思いました。

本の題名「ミリーのすてきなぼうし」

題: ワクワクわたしのぼうし

「ミリーのすてきなぼうし」を読んで、すごいなと思ったことは、頭にうかんでいるものが、ぼうしにうつされることです。

この絵は、しぜんのものを自分の頭に思い浮かべて、かいてみました。

ペンギンや木や花、食べ物、にじなどがうかぶぼうしがあったらいいなと思いました。

本の題名「ミリーのすてきなぼうし」

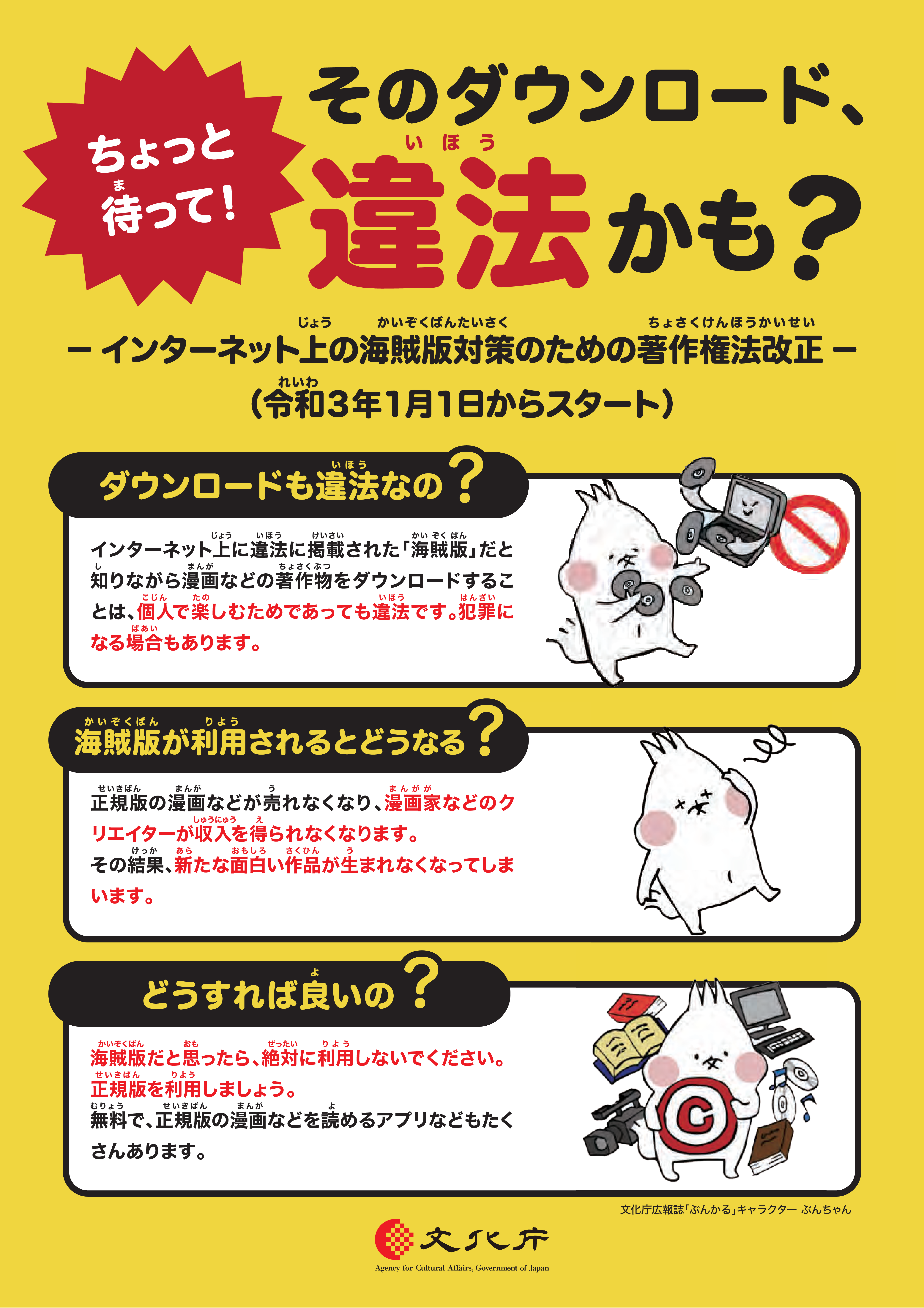

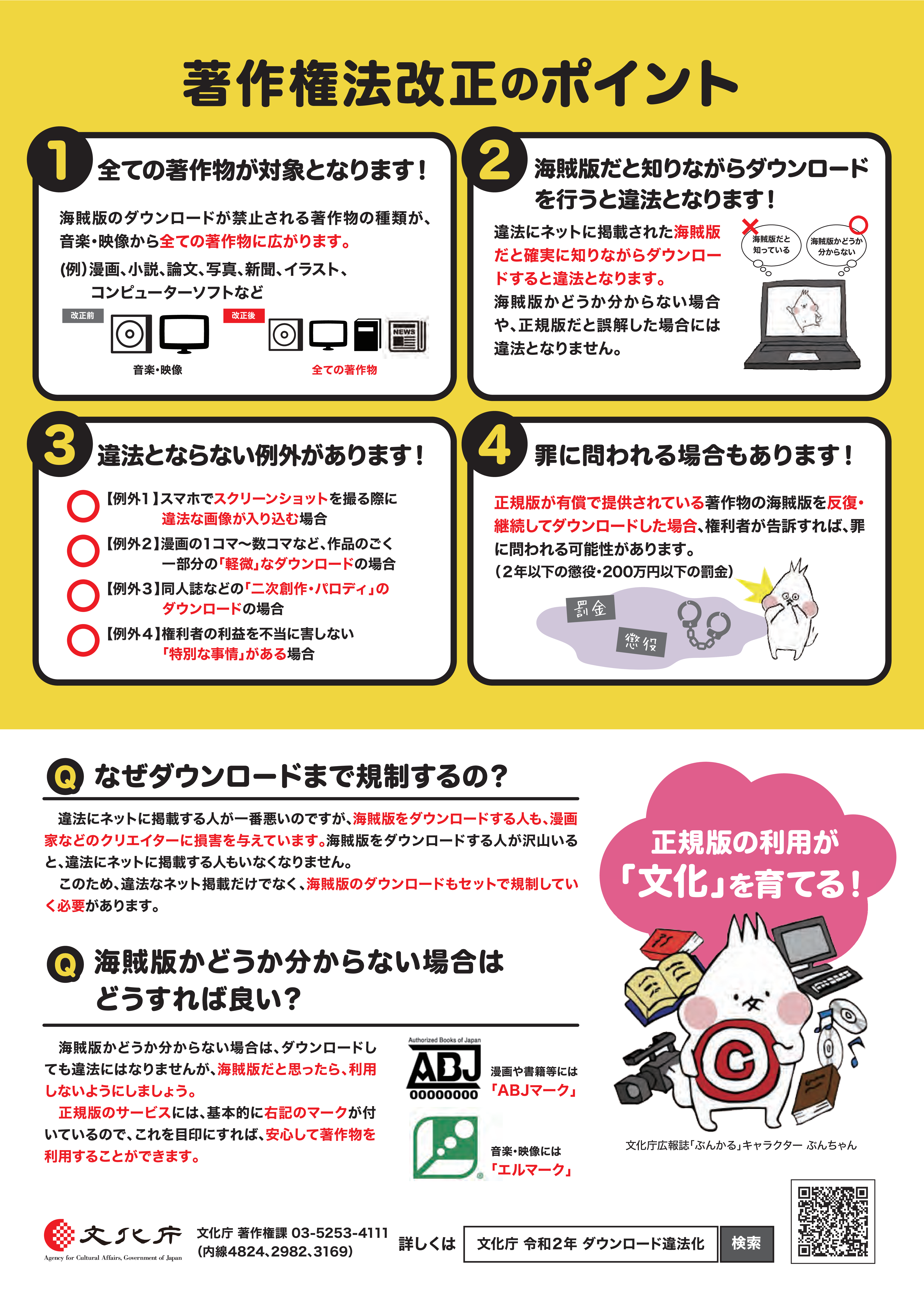

そのダウンロード、違法かも?(文化庁より)

そのダウンロード、違法かも?(文化庁より)

令和3年1月

「鬼滅の刃」が、映画興行収入の日本一を達成しました。日本のサブカルチャーの質は高いと思います。私たちは、日本人をはじめ世界の人々が楽しめる文化を大切にしなければならないと思います。現在、マンガやアニメは、書籍という形態から、インターネットでの配信が主流となって、その配信形態は広がっています。

そのような中で海賊版が横行して社会問題となっており、法律の改正が行われておこなわれました。

資料として、著作権に関するリーフレットをご紹介しています。ご家族で話題にしていただけたらと思います。

給食時間にさつまいもの生産者の思いを伝える (給食週間の取組より)

給食時間にさつまいもの生産者の思いを伝える (給食週間の取組より)

令和3年1月

給食週間には、給食時間にさつまいもの生産者の方の思いを伝えるプレゼンテーションを流し、児童全員が視聴するようにしています。そのことで、給食には多くの人々がかかわっていることに気付き、給食をいただいてほしいと思っています。

そこで、子供たちが視聴したサツマイモの生産者のプレゼンテーションを紹介します。

感想をお待ちしております。

追伸

高給フルーツであるマンゴーは、最近、南国九州でも、栽培が盛んになってきています。その値段の高さに、私はなかなか食することができません。

マンゴーを栽培されている農家にお聞きすると、マンゴーを育てるために、冬の暖房費が100万円を超えると言われています。その話を聞くと、マンゴーの値段の高さも頷けます。

一方、サツマイモの栽培には、暖房費がほとんどかかりません。(例外として、種芋から苗をつくるときに暖房費がかかるときがあります。)最近のサツマイモは、本当に甘くて美味しくなりました。もうすぐしたら、マンゴーのおいしさを超えるサツマイモが市場に出回るかもしれませんね。楽しみです。