MUROblog

本番まであと少し「”夢キラ学習発表会”低学年」

本番まであと少し「”夢キラ学習発表会”低学年」

令和2年11月

夢キラ学習発表会に向けて、練習を重ねている低学年です。練習を重ねるごとに、自信をもって、演奏、演技をすることができるようになってきました。本番の発表ではそれまでの練習成果を発揮してほしいと思います。

今回の発表会を通して、子供たちには「見通す力」をつけさせていきたいと思います。

自分の役割を演じたり、発表したり、どう動くかを考えたりする学びを通して「見通す力」の醸成を目指します。

全体指導をしているところです。

ステージ発表の練習をしているところです。

ステージ発表の練習をしているところです。

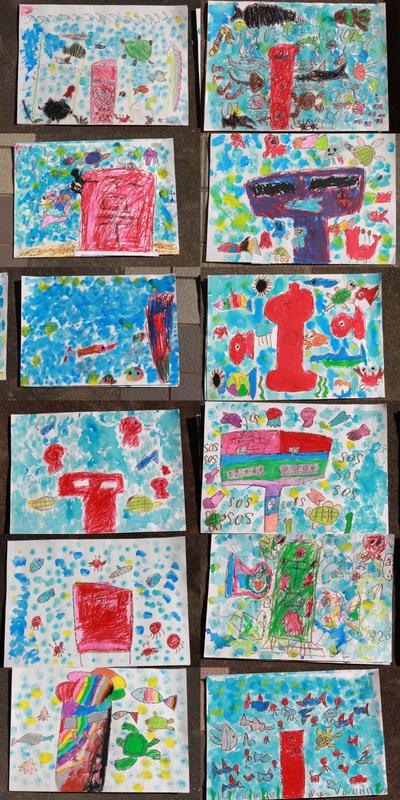

ぞうのエルマーの感想画を描きました

ぞうのエルマーの感想画を描きました

令和2年10月

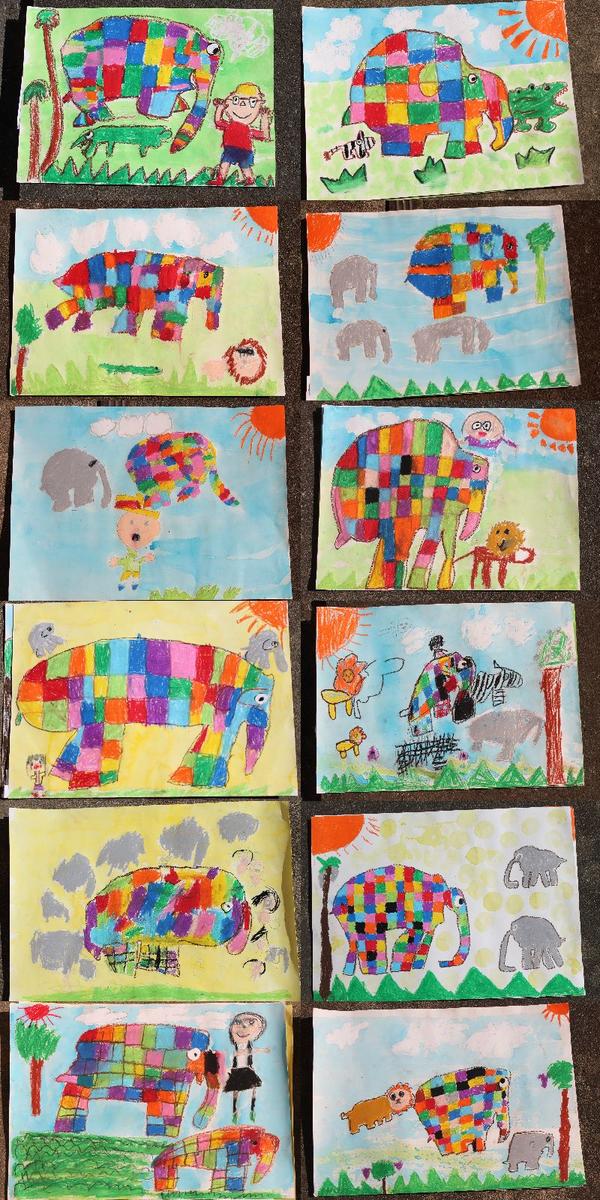

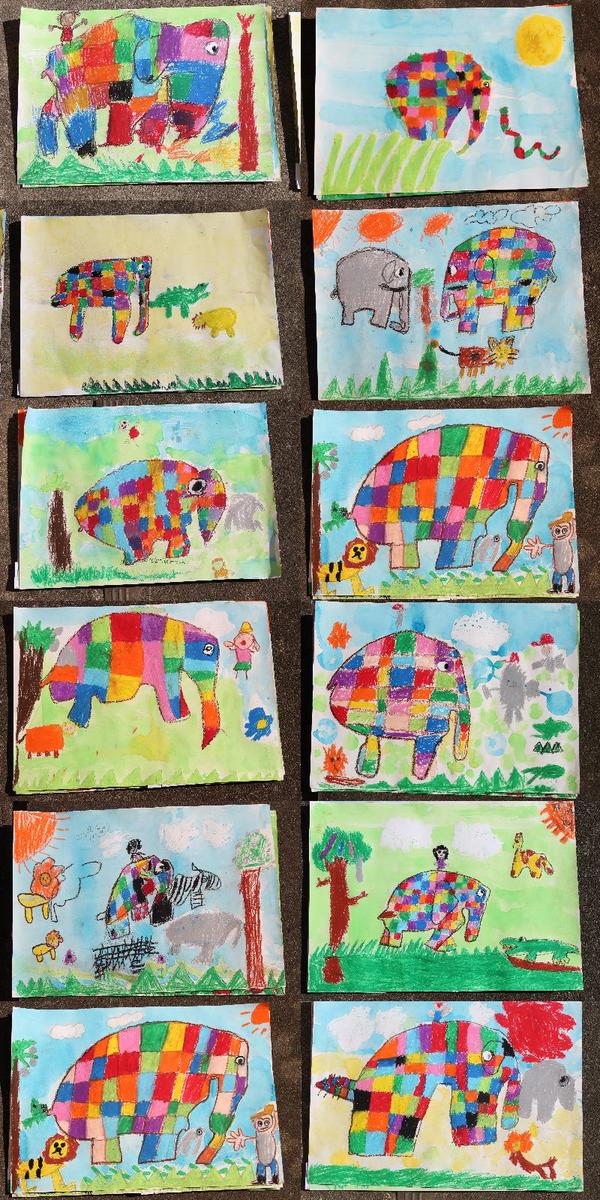

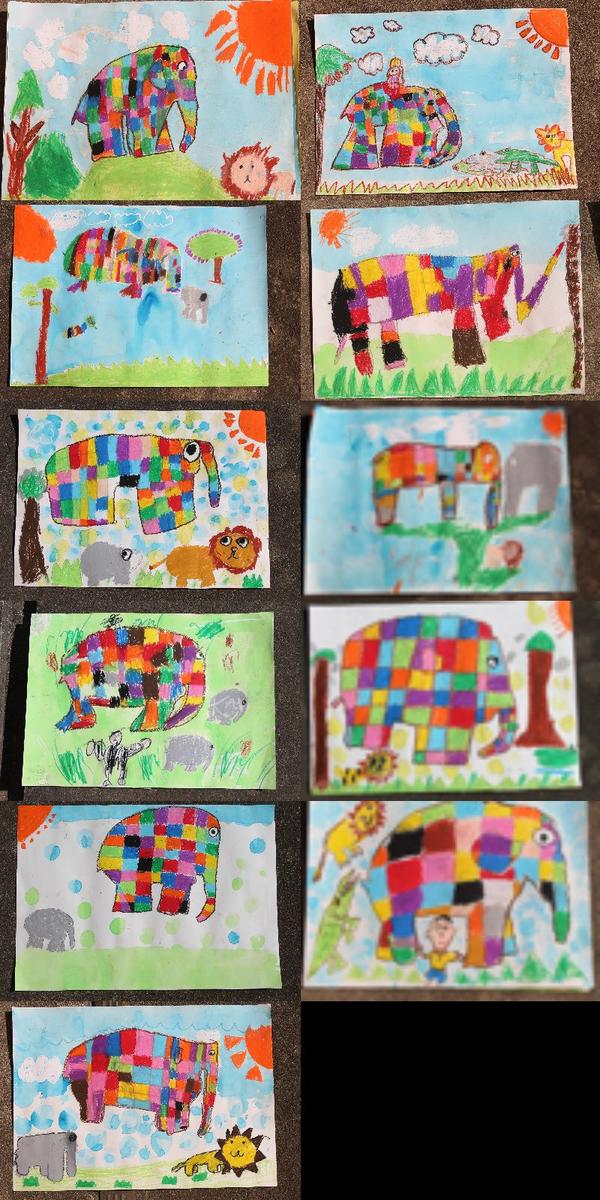

1年3組の子供たちは「ぞうのエルマー」の感想画を描きました。

あらすじは、次のとおりです。

ジャングルの奥に、楽しそうに暮らすぞうの群れがありました。ぞうたちはみな同じぞう色ですが、その中でエルマーだけがつぎはぎ、まだらのぞう。体は、きいろ、だいだいいろ、あか、ももいろ、むらさき、あお、みどり、くろ、そして、しろ……と、ぞう色ではありません。みんなを笑わせる主役はいつもエルマー。でもエルマーにとって、自分だけ違っていることは悩みのたねでした。

そこである日、エルマーは「ほかの ぞうと おなじいろに なりたいな」と考えて、こっそり群れを抜け出します。

そして、物語が展開していきます。

子供たちは、色鮮やかな主人公のエルマーを描くことができました。

ぜひ、ご家庭でも、お子さんといっしょに「ぞうのエルマー」を読まれてはいかがでしょうか。

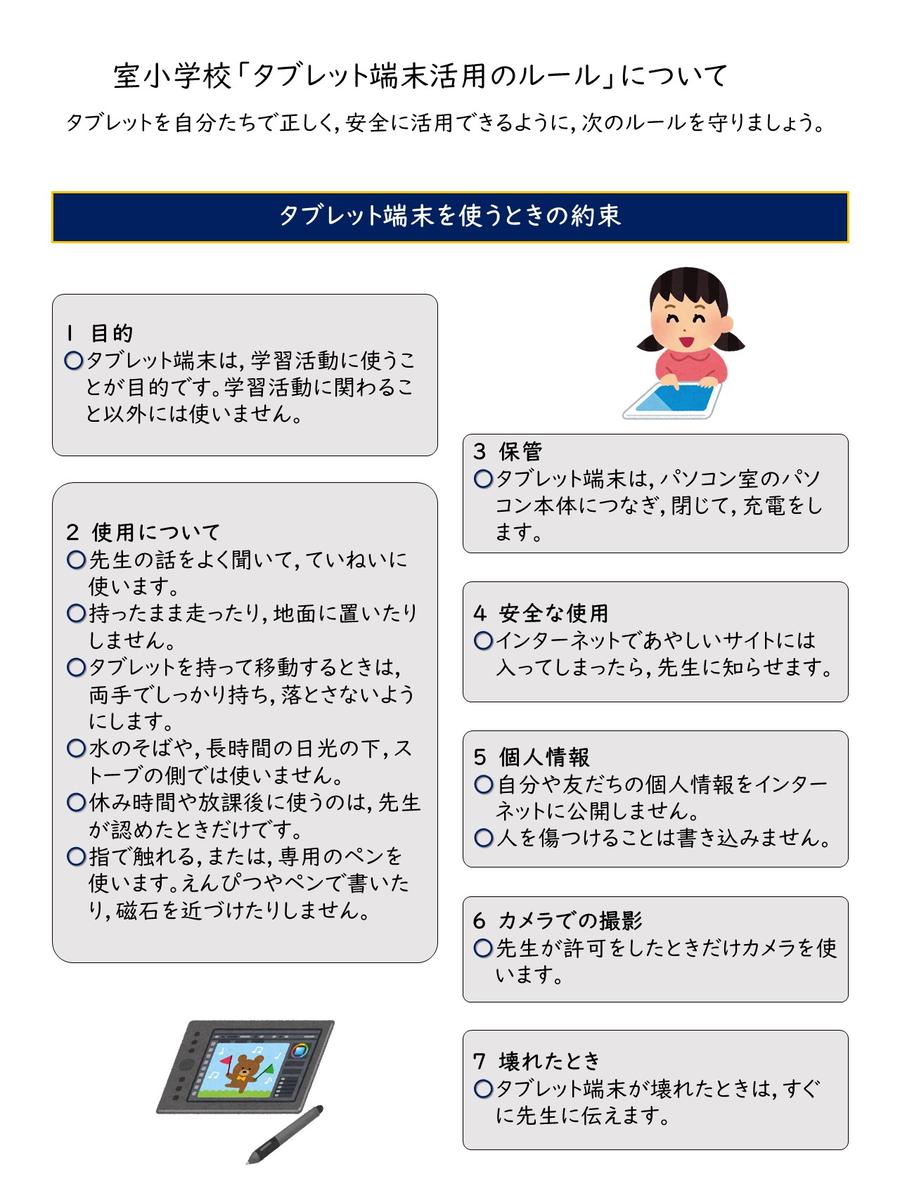

室小学校「タブレット端末活用のルール」について

室小学校「タブレット端末活用のルール」について

令和2年11月

教育現場においてタブレット端末活用の機会が増えてきています。

それらの効果的で安全な活用のために、「タブレット端末活用のルール」を作成しました。

現在、本校のwifiに繋がるタブレット機材は40台ほどです。

そして、今年度中に、国のGIGAスクール構想のもと、今年度末にも一人一台の端末が整備される予定です。各家庭に端末をお子さんが持ち帰って学習する姿が見られると思います。

ご家庭でも話題にしていただけたらと思います。

※ GIGAスクール構想とは、一言で言うと「児童生徒向けの1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのなく、公正に個別最適化された創造性を育む教育を、全国の学校現場で持続的に実現させる構想」です。GIGAとはGlobal and Innovation Gateway for Allの略。

室小ぐんぐんルーブリック

令和2年10月

本年度の本校の経営理念は「未来の創り手となる確かな力と自信を育てる室小の教育」です。そのために、本校では、「室っ子ぐんぐんルーブリック」を作成して、児童の成長を支援しています。

そのルーブリックで見取っている資質・能力の中に「自己管理力」と「参画する力」があります。

「自己管理力」は、自分の周りの生活の改善点に気付くことができるということです。

トイレで、子供たちは、次の人のことを考えスリッパを並べますし、乱れがあれば、自分が使っていないスリッパも並べます。

友だちや周りの人が気持ちよく生活できる行動に結びつけることができています。そのように、集団生活に「参画する力」が芽生えてきています。

子供たちが、「持続可能な社会の創り手」となるための教育活動を実践中です。

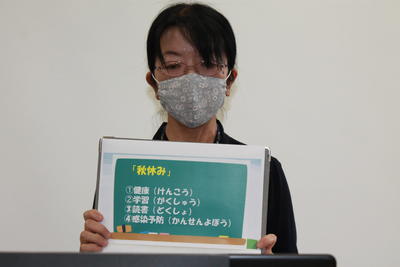

先生たちも勉強しています

先生たちも勉強しています

令和2年11月

子供たちからの質問には、

「なぜ勉強なんかしなければならないのか」というものもあります。

その時の答えの一つとして、「勉強しているのは、子供たちだけではないんだよ。大人になっても一生勉強なんだよ。」と伝えることもありました。

室小学校でも勉強しているのは子供たちだけではありません。

校内研修があり、初任者研修があり、その他、様々な研修を、実施し、めまぐるしく変わる社会に置いていかれないように知識などの更新、指導力の向上に努めています。

上の写真は初任者研修の様子です。

毎週、座学や実習などの研修を行っています。

教育実習生の研修も行われています。

教頭より服務についての講話が行われているところです。

追伸

私も、先日、教員免許更新講習を受講しました。大人になってからの勉強には、受講料が必要なこともあります・・・。

「うみのポストくん」の感想画を描きました

「うみのポストくん」の感想画を描きました

令和2年11月

1年2組の子供たちは「うみのポストくん」の感想画を描きました。

あらすじは、次のとおりです。

タコの子どもたちと海のポストくんの温かい友情のお話。海の中に住む、ポストくん。海の中でみんなの手紙を待っています。そんなポストくんにタコの家族が住みだして、いい友だちになり・・・。

そして、物語が展開していきます。

子供たちは、ポストとたこの子供たちとのあたたかい交流を描くことができました。

ぜひ、ご家庭でも、お子さんといっしょに「うみのポストくん」を読まれてはいかがでしょうか。

次は、1年3組の予定です。

卒業アルバム作成中

卒業アルバム作成中

令和2年11月

今年度は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのために、学校の行事が例年通り行えない状況になっています。

そのような中でも、6年生は、卒業に向けて様々な準備を行っています。

その一つに、卒業アルバムの作成があります。

プロのカメラマンのもと、個人の写真撮影が行われました。

追伸

カメラマンの方と話していると、カメラの技術革新のスピードはめざましく、高級機種でも、3年で耐用年数を迎えるとか。また、プロのカメラマンが使う高級機種になると、20万円台以下のカメラはないそうです。

卒業アルバムは、子供たちの一生に残る物ですので、最高のカメラとプロのカメラマンに撮影していただけるのは、幸せなことですね。

めざせ、オリンピアン

めざせ、オリンピアン

令和2年11月

体操の内村航平選手が、素晴らしい技を成功させたニュースがありました。

同じ九州出身として、是非、来年のオリンピックでは、内村選手に金メダルをとってほしいと思っています。

ところで、話はかわりますが、運動をするには絶好の季節になりました。スポーツの秋とはよくいったものです。

1年生は、鉄棒の学習をしています。鉄棒が大好きになって、未来のオリンピアンになってほしいと思っているところです。

頑張れ、1年生。

落ち葉あつめ

落ち葉あつめ

令和2年11月

「さよなら、おっかさん。」「さよなら、おっかさん。」子供らはみんな一度に雨のようにえだからとびおりました。北風がわらって、「ことしもこれでまずさよならっていうわけだ。」といいながらつめたいガラスのマントをひらめかしてむこうへいってしまいました。

これは、宮沢賢治の童話の一説です。ここで、「子供ら」はとは、落ち葉のことです。

晩秋を迎え、本校の広葉樹の葉も舞い散っています。

6年生の子供たちが、一生懸命に落ち葉を集めて、掃除を頑張っています。

おおづ図書館見学

おおづ図書館見学

令和2年11月6日

2年生全員で、おおづ図書館と中央公園、かぶとむし公園に行きました。お天気が心配されましたが、子供たちの日頃の行いのおかげでしょう。雨も降らずにとてもよい季候でした。

自分たちの生活とつながりの深い図書館のことを知ったり、公共の場でのマナーを身に付けたりすることを目的としています。これからの学習活動や生活の楽しみのために、公共の図書館を利用するきっかけになってくれるといいなと思います。

副館長さんから図書館の説明を聞いたり、図書館の中を見学したりしました。館内は静かに行動しまた。「展示コーナー」や「借りるところ」「調べるところ」「書庫」「DVDの試聴コーナー」「インターネットで調べるところ」など様々なスペースがありました。

また、書庫も特別に見学させていただきました。ボタンで動かすタイプの本棚に「うわーー。」と目を輝かせる子供たち。たくさんの本が保存されていることに驚いていました。

お休みの日には、お子さんとおおづ図書館に行かれてみてはいかがでしょうか。

お昼は、かぶとむし公園で、お弁当を開き、楽しい一時を過ごしました。

追伸

私もおおづ図書館に行き、借りたい本をたくさんみつけました。

天気のいい日には写生をしよう

天気のいい日には写生をしよう

令和2年11月

現在、6年生の図工の時間に写生が行われています。気持ちのいい秋の青空の下、学校の校舎の様子、校外の様子など、自分の思い思いの場所で、学習活動を展開しています。

自分の考え等の表現手段には、文字や言葉だけでなく、絵や図等もあります。

様々な表現方法を身につけてほしいと思っています。

追伸

機会があれば、デジタル展覧会をできれば・・・・。

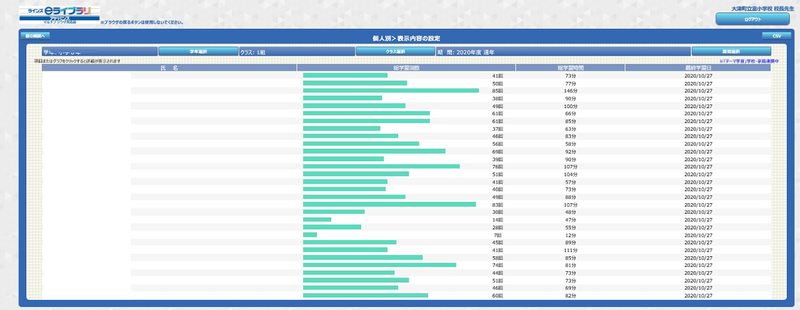

eライブラリーを活用しています

eライブラリーを活用しています

令和2年10月

子供たちのeライブラリーの活用率が高まっています。学習の復習ばかりでなく、未習の内容にもチャレンジしているようです。

次のイメージのように、子供たちが取り組んでいる様子をタイムリーに担任は見ることができます。

お休みの日には、おうちでもお子さんと一緒に、 eライブラリーに取り組んでみられたらいかがでしょうか。

「にじいろのさかな」の感想画を描きました

「にじいろのさかな」の感想画を描きました

令和2年10月

1年1組の子供たちは「にじいろのさかな」の感想画を描きました。

あらすじは、次のとおりです。

にじうおにとって、輝く美しいうろこは、自分だけの大事な宝物です。「誰にもあげたくない」と感じるのは、当然です。でも、そのせいでひとりぼっちになってしまったにじうおは、タコに「幸せになるために、きらきらうろこ分けてあげる」ことを教えてもらいます。そうすることで、「どうすれば幸せになれるかがわかるだろう」と言うのです。

自分の大切なものを仲間と分かち合うことや、相手の喜びを自分の喜びとすることなどで生まれる連帯感のすばらしさ。感謝されることで感じる自分の存在意義は、大人でも考えさせられます。

子供たちは、自分の心に残った場面のにじうおを描くことができました。

ぜひ、ご家庭でも、お子さんといっしょに「にじいろのさかな」を読まれてはいかがでしょうか。

次回は、1年2組の予定です。

夢キラ学習発表会(中学年)、間近

夢キラ学習発表会(中学年)、間近

令和2年11月

いよいよ夢キラ学習発表会まであと数日となってきました。

昨年度は、インフルエンザの流行で、各学年が発表するときにだけ、体育館に集まっての発表でした。

しかし、今年度は、新型コロナ感染症の影響で、低中高の学年に分散しての開催です。

限られた時間での練習ですが、子供たちも一生懸命に取り組んでいます。

発表当日は、学校での子供たち学習の成果を見ていただきたいと思います。

新型コロナ感染症の流行中で、人数制限をお願いするなど、保護者の方にはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

発表の練習をしている場面です。

ソーラン節の練習をしています。

でっかいさつまいもが掘れました(3年)

でっかいさつまいもが掘れました(3年)

令和2年10月

3年生が芋掘りをしました。

当日は天気にも恵まれて、芋掘りには最適の日でした。

子供たちは、夢中で土を堀り、自分たちの両手より大きなさつまいもを掘り当てました。紫色のさつまいもを見つけると、歓声があちらこちらであがっていました。

3年生では、、なぜ、さつまいも作りが盛んになったかということを学習します。

大津町は、マツボリ風という風が吹くところなので、大根、にんじん、サツマイモなどのように根に入る作物の栽培が向いています。また、畑の土は、火山灰でできていて、さらさらの土だからさつまいもの栽培に適しています。『わたしたちの大津町:発行者 大津町教育委員会』より

収穫の後は、しっかり学習のまとめをする予定です。

新型コロナ感染症の流行で、さつまいもの調理実習ができないのは、残念ですが、

子供たちが掘った芋を召し上がられたら、感想をいただけるとありがたいです。

追伸

来年は、校長先生のご希望で、シルクスイートという品種をつくってみようと思っているところです。

とてもおいしかった サイコロステーキ

とてもおいしかった サイコロステーキ

令和2年10月

本日の給食には、食べ応えのある高級なサイコロステーキが出てきました。

子供たちも、とても楽しみにしていたようです。牛肉の中でも、高価な黒毛和牛を食べることができました。

「いただきます」をして、給食を食べ始めると、サイコロステーキをぺろっと食べてしまう子もいました。

サイコロステーキのおかわりには、行列ができていました。

子供たちに、感想を聞くと、

「とってもおいしかった。」「お母さんにも食べさせたい。」等の喜ぶ声ありました。

大津町の給食、最高!!

おかわりの行列ができていました

黒毛和牛のサイコロステーキを真っ先に食べてしまう児童もいました。

絵画教室開催

絵画教室開催

令和2年10月

2年生の図工は絵画教室が開催されました。講師は、坂本啓子先生です。熊本市内で、長年、図工教育を研究されて、ご退職された先生です。ご退職されても、講師依頼が絶えない方です。先日は、大津小学校でも子供たちの指導をされていました。

指導内容は、絵の具道具の使い方の導入です。

筆の使い方、絵の具の出し方、パレットの使い方、筆の洗い方の指導がありました。

子供たちは、思い思いの虹をきれいに描くことができました。

秋をみつけよう

秋をみつけよう

令和2年10月

1年生は生活科の学習で校庭へ出かけ、秋を感る時間をすごしました。

どんぐりや葉っぱをたくさん見つけて、集め、作品にします。

ねらいは、身近な自然を利用し、魚や鳥、昆虫などの作品をつくり、その面白さや自然の不思議さに気付き、みんなで作品づくりを楽しむことができるようにすることです。

とても興味深い作品ができました。

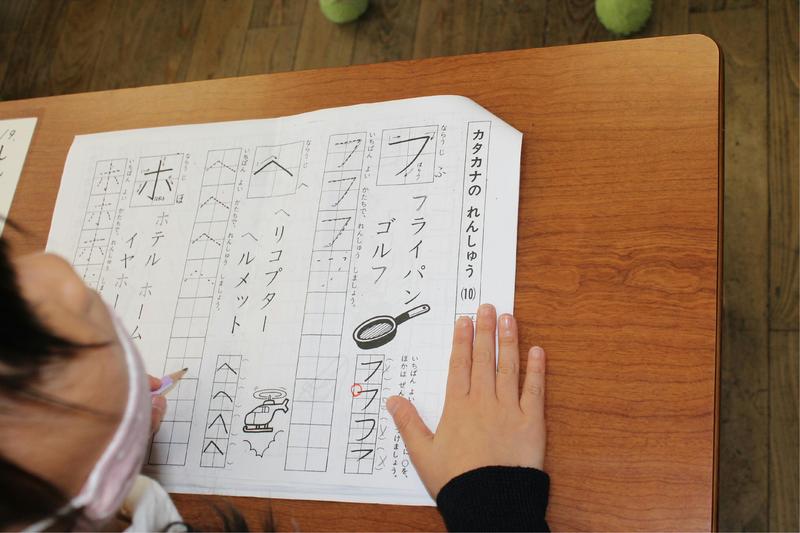

カタカナの学習

カタカナの学習

令和2年10月

新型コロナウイルス感染症の「コロナ」とは、30年前、車の車名にもありました。現在では、病気をさすものに。しかし、本来の意味は、「小さい王冠」を意味します。

そして、最近の日本では、とてもカタカナ言葉が氾濫していて、わからない言葉がたくさん生まれてきているような気がします。

「ウェビングマップ作成」「オーガニック」「パンデミック」など枚挙にいとまがありません。

一方、1年生は「カタカナ」を学習し始めました。子供たちは、一生懸命読み、書く練習をしています。カタカナの溢れる大海原に出発する準備をしています。

最後にご家庭でも、カタカナ言葉をお子さんと一緒に探してみてはいかがでしょうか。

ミシンを使おう

ミシンを使おう

令和2年10月

家庭科では、生活する中で必要となる知識や技能を培っていきます。特に調理実習や裁縫が実習としての活動になります。

6年生は、家庭科の学習でミシンを使ってエプロンを製作します。5年生で、ミシンの使い方を学習しましたが、忘れている子供たちもいました。

そこで、授業中に、端切れを使って、ミシンの使い方を復習しました。

子供たちは、とても上手にまっすぐ縫っていました。

次は、いよいよエプロンづくり本番です。

追伸

ミシンの使い方がうまくなると、いろいろな作品をつくってみたくなりますね。

クレパスでステンシル

クレパスでステンシル

令和2年10月22日

絵画の学習活動の中で子供たちの作品にはっとさせられることがあります。

それは、絵画の技術の素晴らしさや素材を扱う発想の斬新さなどです。

3年生の感想画の学習活動のときに、ある児童の作品に釘付けになりました。

ウサギが持っているサツマイモをクレパスの技法であるステンシル(指でこすってぼかす)で、みごとに描いていました。和菓子のようなサツマイモを描き上げているので感動しました。

いよいよ室小学校でサツマイモほりが実施されます。どんなサツマイモを描くか、今から楽しみです。

サイコロステーキのバーベキューソースかけを食べるぞ

サイコロステーキのバーベキューソースかけを食べるぞ

令和2年10月

今月のふるさとくまさんデーは、10月28日(水)です。

今回のふるさとくまさんデーの給食メニューは、「サイコロステーキのバーベキューソースかけ」です。

今から、10月28日(水)の給食が楽しみです。

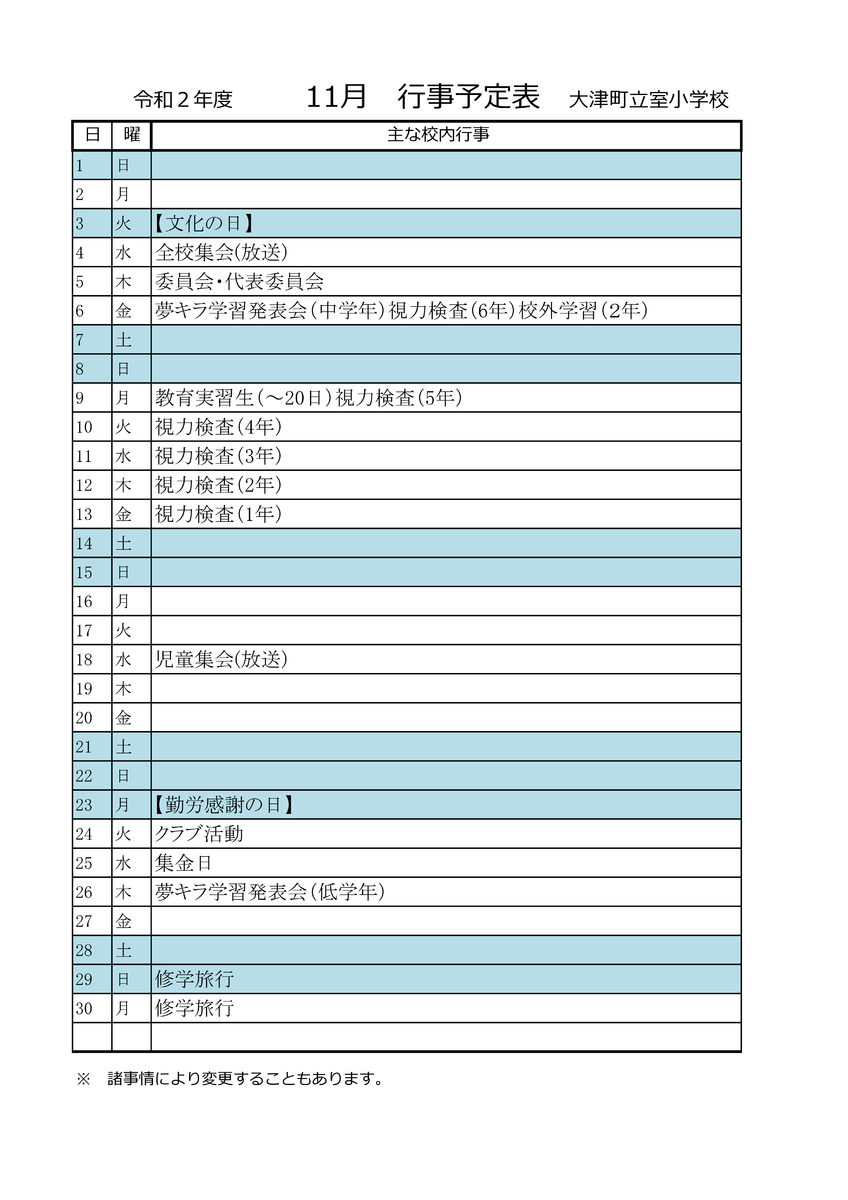

11月行事予定

11月行事予定をUPしましたので、ご覧ください。

メニューの行事予定より、閲覧できます。

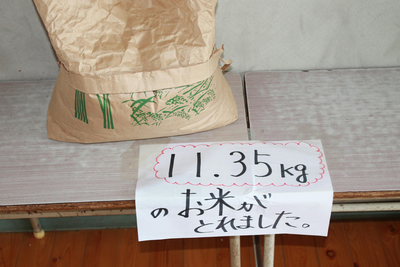

新米ができました

新米ができました

令和2年10月

5年生が、稲刈りをした後に天日干しをしました。

乾燥させた後に、脱穀、精米を業者にお願いしました。

そして、11㎏強のお米が戻ってきました。

新米のおいしい季節ですね。

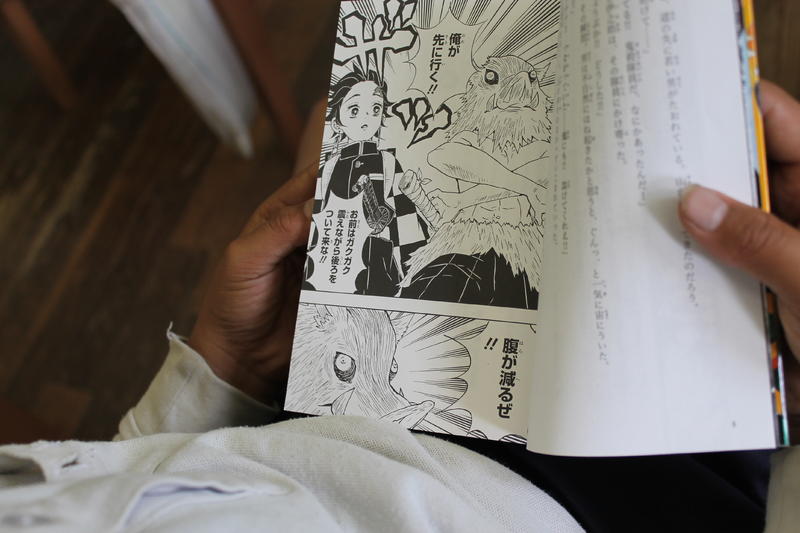

本校でも、「鬼滅の刃」が大人気

本校でも、「鬼滅の刃」が大人気です kimetunoyaiba tanjiro tangiro

令和2年10月22日

本校の図書室にも、ついに!大人気「鬼滅の刃」の小説が入りました!!

次のとおりです。

「鬼滅の刃しあわせの花」

「鬼滅の刃片羽の蝶」

「鬼滅の刃ノベライズ炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編」などです。

早速、子供たちが図書室に行き、本を借りていました。

鬼滅の刃は巷で大人気です。時代設定は、大正時代ですが、この作品と古事記との関係はよく話題になっています。

例えば、八咫烏が、道案内をするところとか、重要な人物を「柱」とよぶところなどは、古事記と重なる感じがします。

「古事記」は日本最古の歴史書とされ、中学の社会のテストでもでてきたような・・・・・。

この「古事記」を読むと、「鬼滅の刃」をさらに楽しめると思います。

読書の秋です。本をたくさん読みましょう。

nezuko neduko inosuke zenitu zennitu giyu sinobu

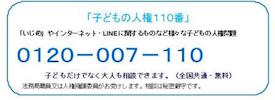

インフルエンザの予防接種

インフルエンザの予防接種

令和2年10月

大津町HPには、

「昨年末から今年にかけて新型コロナウイルス感染症が流行しており、今年の冬は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時流行する恐れがあるといわれています。インフルエンザワクチンで新型コロナウイルス感染症を予防することはできませんが、同時流行に備える必要があります。」と掲載されています。

高齢者や基礎疾患を持つ人、医療従事者、妊婦、小児等は特に重症化に注意が必要です。 そして、10月26日から、インフルエンザの予防接種を、医療従事者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後6ヶ月~小学2年生(上記以外の方も摂取できます)とあります。

私も、10月10日に予防接種をしました。新型コロナ感染症ばかりでなく、季節性のインフルエンザに備えることも大切ですね。

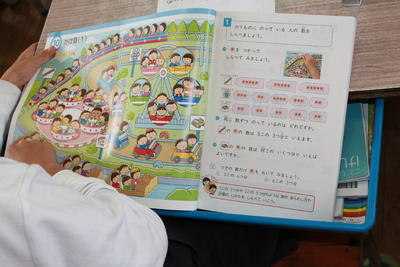

かけ算九九の学習がはじまりました

かけ算九九の学習がはじまりました。

令和2年10月19日

後期がはじまり、学習内容も学年の後半に入りつつあります。

2年生の算数の学習も佳境に入り、様々なことを覚える必要があります。その一つに、かけ算九九があります。

2年生は、いよいよかけ算九九の学習に入ります。小学生の算数の大きな関門の一つです。

簡単な5の段、2の段からはじまり、9の段まで覚えます。

2年生には全集中で取り組んでほしいと思います。

2年生はパワー集中に期待しています。

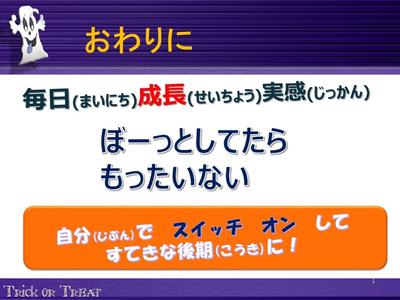

後期始業式校長講話

後期始業式校長講話

令和2年10月14日

本日(10月15日)、大津町の小中学校の後期の始業式が行われました。

3年生と6年生の児童の発表の後に、校長講話がありました。

内容は次のとおりです。

まず、心と頭と身体を鍛えるチャンスということで、今までの振り返りがありました。

次に、目標を立てることの大切さについてのお話です。

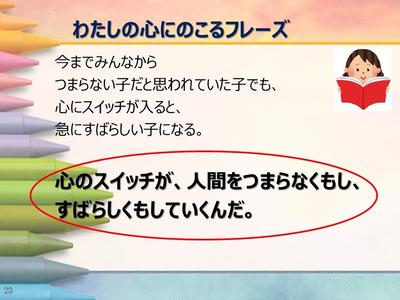

目標達成のために、自分でやる気スイッチをONにすることが大切だということを強調し、東井義雄の「心のスイッチ」の詩を紹介しました。

心のスイッチ

東井義雄

人間の目はふしぎな目

見ようという心がなかったら

見ていても見えない。

人間の耳はふしぎな耳

聞こうという心がなかったら

聞いていても聞こえない。

おなじように先生の話を聞いても

ちっとも聞こえていない人がある。

ほんとうにそうだと

腹の底まで聞く人もある。

同じように学校に来ていても

ちっともえらくならない人がある。

毎日ぐんぐんえらくなっていく人もある。

今までみんなから

つまらない子だと思われていた子でも

心のスイッチがはいると

急にすばらしい子になる。

心のスイッチが

人間をつまらなくもし

すばらしくもしていくんだ。

電灯のスイッチが

電灯のスイッチが

家の中を明るくし

暗くもするように

校長は、心にのこるフレーズを次のように紹介しました。

「ボーっとしていたらもったいない」「毎日、成長、実感」というキーワードを引用し、「自分でスイッチオンして、すてきな後期に」というメッセージでしめくくりました。

リモート終業式

リモート終業式

令和2年10月9日

新型コロナウイルス感染症の影響により、学校行事の姿が変わりつつあります。

前期の終業式においても、リモートでの実施になりました。

1年生と4年生のそれぞれの代表児童3人が、自分の言葉で立派に前期を振り返り、後期への抱負を語ってくれました。

熊本県下でも、子供たちだけでなく、職員によるリモートで研修が広がっています。

インターネットが発明されて、社会構造が予想しない速さで変化しています。ドラえもんの4次元ポケットが出す道具のように、様々なもの、システムが変化しているものと思われます。

子供たちが大人になって生きていくこれからの時代には、今までにない、予想できない社会が待っていると思います。

子供たちには、新しい時代の生きる力を身につけ、成長してほしいと思います。

児童が発表している様子です。

表彰の様子です。

校長先生のお話もリモートで実施されました。

感染リスク レベル4に引き上げ

感染リスク レベル4に引き上げ

令和2年10月14日

14日開かれた県の臨時会見で

「熊本県は、新型コロナウイルスの感染状況が県内で拡大傾向にあるとして、独自の感染のリスクレベルを最も高い『レベル4』に引き上げる。」と

蒲島知事が明らかにしました。

熊本県教育委員会では市町村立学校における感染症対策について、「市町村立学校における新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」により、次の項目が提示されています。

《児童生徒等・保護者へ》

・県のリスクレベルがレベル4の段階においては、同居の家族に風邪症状が見られる場合も同様に学校に連絡し、 登校せずに自宅で待機とする。

熊本県教育委員会の方針の趣旨を理解していただき、ひき続き各家庭でのご協力をお願いします。

影ふみ遊び(3年理科)

影ふみ遊び(3年理科)

令和2年10月

上の写真は、3年生の子供たちが、理科の時間に影踏み鬼をして遊んでいる様子です。

ここ数日、秋の晴天が続いています。だから、理科の授業を取りやめて、外遊びをしているわけではありません。3年生の影踏み鬼も立派な授業なのです。

ねらいは、次のとおりです。

「太陽と地面の様子について興味・関心をもって追求する活動を通して、日陰の位置の変化と太陽の動きとを関係付けたり、日なたと日陰の地面の様子の違いを比較したりする能力を育てるとともに、それらについての見方や 考え方をもつことができるようにする。」

私たちは、太陽のおかげで、お米が食べられて、活動ができるのです。太陽に感謝ですね。

稲刈り体験 (5年生)

稲刈り体験

令和2年10月

先日の台風9号、10号の通過で、収穫の心配がされた稲ですが、収穫の次期を迎えました。ここ数日の晴天で、稲刈りにはとてもよい日和になりました。

米作り名人のおじいちゃんから説明を聞いて、活動を開始しました。

活動中はとても熱心に作業に取り組むことができました。児童からは「楽しかった!」「農家の方の大変さが分かった。」などの声も聞かれました。

次は、脱穀です。

大きくなあれ、冬野菜

大きくなあれ、冬野菜

令和2年9月30日

室小学校とお隣の翔陽高校の交流の一つとして、白菜や大根など冬野菜の種植えをしました。

翔陽高校生の「若い先生方」が、2年生の子供たちに、種の植え方を教えてくれました。

種を蒔き終えると、若い先生たちに,いろいろな質問をしました。

「いつ、芽をだすのですか?」

「いつ、白菜はとれるのですか?」

などです。

翔陽高校の近藤忠博先生からお話を聞きました。

翔陽高校の高校生たちに、丁寧に種の取り方や蒔き方を教えてもらっています。

翔陽高校の高校生に質問をしているところです。

室小学校の子供たちが、滞りなく種まきができるように翔陽高校の先生たちが、畑を何度もトラクターや耕耘機で耕してくださいました。更に、畝をつくり、種をまけるように土に穴を開けていただいていました。

翔陽高校の先生方、本当にありがとうございました。

秋晴れの空の下、ドッジボール(2年)

秋晴れの空の下、ドッジボール(2年)

令和2年10月

日中の気温も過ごしやすくなりました。2年生は、今、ドッジボールに夢中です。ドッジボールをして体を動かし生き生きとしています。新型コロナウイルス感染症に負けず、元気に楽しく過ごしてほしいです。

リスクレベル3

リスクレベル3

令和2年10月

熊本県からのお知らせです

熊本県から「県内の感染状況を踏まえ、専門家の意見も伺い、総合的に判断した結果、別添のとおり10月6日(火)からのリスクレベルは【レベル3警報】に引き上げます。」との発表がありました。手洗い、うがい、ソーシャルディスタンスなそ感染予防にきをつけながら秋休みを過ごしていただきたいと思います。

報道資料ではありますが、本校といたしまして、感染予防の対策への意識を共有させていただきたく、ご紹介させていただきました。

資料を添付しておりますので、ご覧ください。

保健委員会と大津高校との交流

保健委員会と大津高校との交流

令和2年10月

5・6年生は、自分たちで、学校をよりよくするために委員会活動をしています。

今年度、新型コロナ感染症で、保健委員会の子供たちは大活躍をしています。

主体的に、感染症予防の呼びかけやポスターづくりなどを行っています。

同様に大津高校でも生徒会、保健部、生徒指導部が中心となって、同様の取組を行っています。

10月6日(火)に大津高校の生徒が本校の保健委員会の子供たちに、新型コロナ対策予防の対策の交流をしました。その中で、感染予防について話し合ったり、感染症に関連する差別や偏見について論議したりしました。

さすがに高校生です。分かりやすいパンフレットや動画を準備してくれましたが、さすがに完成度が高いですね。

大津高校の感染予防対策ビデオは、大津高校のHPに公開されていますので、合わせてご覧ください。

ためしにサツマイモをほってみました

ためしにサツマイモをほってみました

令和2年10月

10月に入り、朝夕は肌寒く感じられる日が増えてきました。晴天の日は、空が高く秋の 深まりを感じます。

室小学校の1年生から3年生の植えたさつまいもが収穫の時期を迎えようとしています。

収穫前に、どれだけサツマイモが大きくなっているか、掘ってみました。

掘ってみると例年になく、大きくなっているようです。

これから、芋掘りがとても楽しみですね。

スクールサポートスタッフの先生方が配置されました

スクールサポートスタッフの先生方が配置されました

令和2年10月

新型コロナ感染症の拡大を受けて、新型コロナ感染症予防や担任が子供たちと向き合う時間の確保のために、 スクールサポートスタッフの先生方が配置されました。

現在、スクールサポートスタッフの先生方を中心に新型コロナ感染症の予防のために、学校の様々な場所を消毒をしてもらっています。また、子供たちの学習のための事務的な支援もしていただいています。

先日(10月4日)も、熊本県でクラスターが発生して、新型コロナ感染症の拡大が心配されるところです。まだ、まだ、気を緩められる状態ではないようです。

スクールサポートスタッフの先生方が消毒をしていただいてるところです。

白菜・大根の芽が出たよ

白菜・大根の芽が出たよ

令和2年10月

日本は気候に恵まれた国だとつくづく思います。

冬に野菜育てることができる国に生まれてよかったと思います。

ところで、先月9月30日に、翔陽高校との交流で、白菜と大根の種を蒔きました。

本日、(10月5日)土の中からかわいい、かわいい芽を出してくれていました。早速2年生が、その様子を観察する学習をしました。天気もよく、気持ちのよい、校外での学習でした.

(上の2枚の写真は、どちらが白菜で、どちらが大根かわかりますか?)

今年度、2年生は、種から大根と白菜を栽培しています。小さな一粒の種が,成長し、実を結び,仲間を増やしていく。自分の成長と重ね,生きていくすばらしさも共感できるとよいと思います。

自分で育てたものを「食する」という体験は,植物の成長の楽しさや育てることの苦労を知り,環境を大切にしていく素地になるのではないかと思います。

1年生はマスク洗い名人

1年生はマスク洗い名人

令和2年10月

生活科「自分でできるよ」の学習で、家族のためにできることにチャレンジしようと取り組んでいます。

はじめは、「せんたく」にチャレンジ、「マスクを洗ってみよう」です。

秋晴れで、マスクを洗うにはぴったりの日でした。

まず、汚れの具合をよく見て、観察してから、洗剤の入った水につけました。

外側、裏側の順に手もみ洗いをしました。

それから、水道水ですすぎ、脱水をして干しました。

ふだん家でマスクを洗っている人、たまに洗う人、初めて洗った人、みんな一生懸命洗いました。

これからは、自分で洗えます。1年生は、マスク洗いの名人です。

中秋の名月を観賞しよう

中秋の名月を観賞しよう

令和2年9月30日

中秋(ちゅうしゅう)の名月とは、旧暦8月15日の十五夜にお月見をするならわしです。

今年は、10月1日(木)が中秋の名月になります

昔の日本では月の満ち欠けと太陽の動きを基に作られた太陰太陽暦という暦を作り、農業や暮らしに役立てていました。いわゆる旧暦です。

ちなみに、今回の満月は、10月2日です。中秋の名月と期日は異なります。

脚下照顧1

脚下照顧1

令和2年9月

運動会の準備のときの話です。

運動会前日、、児童が教室に帰り、下校をしようとしたときのことです。

5年2組の男の子が、私のところに近寄ってきました。

私は、「なんだろう。緊急な様子でもないようだけど。」と思い姿をみていました。

私の目の前にくると、

「先生、スコップを借りてもいいですか?」と、話しかけてきました。私は、次のように答えました

「何でですか。」と、尋ねました

「運動場に出っ張っている石があるので、それを取り除くためです。もし、突き出た石に 友だちが引っかかって、友だちが転倒したら、けがにつながるからです。」

私が、了解すると、その男の子は、運動場から、氷山の一角のように、飛び出ていた石を取り除いてくれました。

それは、男の子の手のひらのぐらいの石でした。

(石を取り除いてくれたときの写真です。)

自分ができることに気づき、事故を予防するために、行動できる態度はとても素晴らしいと感じました。このほかにも、子供たちの素晴らしい行動を見逃さないようにしていきたいと思います。

※脚下照顧とは

自分の足元をよくよく見よという意。

もと禅家の語で、他に向かって悟りを追求せず、まず自分の本性をよく見つめよという戒めの語。

転じて、他に向かって理屈を言う前に、まず自分の足元を見て自分のことをよく反省すべきこと。

また、足元に気をつけよの意で、身近なことに気をつけるべきことをいう。

▽「脚下」は足元の意。転じて、本来の自分、自分自身。

「照顧」は反省し、よく考える、また、よくよく見る意。

出典:新明解四字熟語辞典(三省堂)より

高学年の表現の練習風景

高学年の表現の練習風景

令和2年9月

新型コロナ感染症対策で、参観できなかった保護者や関係者の方がいらっしゃいますので、動画で雰囲気だけでも味わっていただけたらと思います。

実りの秋

実りの秋

令和2年9月24日

朝晩はめっきり涼しくなってきました。日陰は涼しいですが、まだまだ太陽の日差しはきつく、熱中症に対しては、ひき続き注意が必要です。でも、心なしか校庭の芝生の色は変化して来ています。道沿いの田んぼのあぜ道では、彼岸花が咲き、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通りですね。

学校で育てている作物も、収穫の時期を迎えました。サツマイモ、お米、そして、いろいろです。

(3年生のサツマイモが収穫の時期を迎えています。)

(5年生の栽培している稲穂が刈り取りの時期を迎えています。)

運動会もおわり、腰を据えて学習に取り組む時期になりました。「実りの秋」にふさわしい学習を行う時期です。

本来、「学び」というものは、新しい発見があり、今までとは違う新しい自分が創造されていくのですから楽しいものであるはずです。プロ野球選手が、毎日、何回も何回も単調な素振りをします。義務感だけで行っているとしたら長続きはしないし、身にもつきません。ただ単純に、単調にバットを振っているだけにみえますが、目標を持ってその動作を淡々と繰り返す、そこには何か新しい発見があったり、少しずつ変化が生じていくのを確認できるから続くのだと思います。「学び」も同じことです。「こうなりたい」、「こうしたい」という明確な目標を持ち、変化していく自分、新しい自分を確認できれば楽しくもなり続いていくと思います。

子供たちにとっても秋の実り、収穫の時期に入ってきました。

大変お世話になりました!!令和2年度室小学校運動会

大変お世話になりました!!令和2年度室小学校運動会

令和2年9月19日

19日(土)に行われた運動会では、たくさんのご声援をいただきありがとうございました。当日は、天候にも恵まれ、子供たちは精一杯演技することができました。その結果、これまでの努力や団結の成果を出すことができました。

最後の最後まで、必死に指示や声を出す6年生の姿に成長を感じました。その姿があったからこそ、本番では、下級生も6年生の気持ちに応え、全力を出し切ったかけっこや最高の演技や応援合戦ができたのではないかと思います。振り返ると、運動会当日を迎えるまでに、様々な出来事がありました。どんな出来事も、今となっては子供たちにとっては大切な経験になったことと思います。運動会が終了し、解団式の子ども達の晴れやかで、達成感のある表情が忘れられません。運動会は終わりましたが、これで終わりとせず、今回の経験を今後の学校生活に生かしていくことを願っています。

低学年 マスカットダンス(1・2年)

中学年ダンス室小ソーラン(3・4年)

応援合戦の様子

1年生のかけっこ

組体操(5・6年)

!令和2年度運動会の実施について!

本日(19日)の運動会は,予定どおり実施します

なお,感染症対策を施しての開催となりますので,みなさまのご理解とご協力をお願いいたします

いよいよ運動会!!

いよいよ運動会!!

令和2年9月18日

夏休みから準備をしてきた運動会が、いよいよ土曜日に開催されます。6年生として全体を動かすことの難しさ、積極的に動き、声を出して見本となることの大切さなど様々なことを学び、経験してきました。応援練習やキャラクター制作に関する仕事では、団結できず、うまくいかないこともあったと思いますが、涙を流したり、苦労して思い悩んだりした子の姿もありました。それらを乗り越え、一人一人自分を変えよう、全体を変えようと子供たちは取り組んできました。日に日に、自分を変えていこうとする人の姿が増え、1つの団としてまとまってきました。運動会では、各競技を一生懸命に取り組む姿、役員の仕事をしっかりと取り組む姿など様々な姿を見ていただければと思います。その中で、ご家庭での普段の姿とはまた違った子ども達のよさを見ていただくことができればよいなとも思っています。

児童用のテントの配置が完了しました。

成長しています,進化している室っ子

成長しています

進化している室っ子

令和2年9月

運動会がいよいよ近づいてきました。毎日元気な応援練習の姿が校舎から・運動場から見られます。今週に入ってからは、全体練習が開始され、子供たちの力の入れ具合も一段と大きくなり、当日の活躍が大変楽しみになっています。

さて、今年度は、新型コロナ感染症対策に細心の注意を払いながらの練習です。夏休み後の短い練習期間ではありますが、子供たちは、仲間とともに、目を輝かせながら練習に励み、心と体を鍛え、技を磨いています。特に、最高学年の6年生は、この運動会練習を通して、学校のリーダー・顔としての自覚を持ち始め、その表情や態度に頼もしささえ感じられるようになってきました。スローガン「団結」を達成しようと、どうすれば最高の運動会になるかを考えながら、ラストスパートに臨んでいます。

全体練習の様子です。

組体操

組体操

令和2年9月14日

本年度も高学年の団体演技として組体操に取り組みます。学年で計画した組体操指導計画のもと、児童の安全を最優先に練習を開始し、本番を迎えるだけとなっています。

本年度は、新型コロナ感染症に細心の注意を払って、練習を続けてきました。

組体操のねらいは次のとおりです。

①1年生から積み上げてきた体力や運動技能を使い、心身を鍛える。

②人と人とで形をつくる表現活動で、「美しい姿勢」を身につける。

③自分の体の重心がどこにあるのかを体で感じ、バランス感覚を身につける。

④協力し合い、気持ちをそろえることの大切さに気づく。全員で美しい姿勢を保ち、

全員で動きをそろえることの価値観を共有させる。

⑤組体操で安全な身のこなしを身につける。自分の体だけではなく、相手の体も守ることができる力を身につける。

子供たちの成長が頼もしく見えます。

かけっこ(3年)

かけっこ(3年)

令和2年9月10日

運動会の練習ではダンスばかりでなく、トラック競技の練習も開始されています。

新型コロナ対策として、3密を避けるセパレートコースを設定して、全力疾走の練習をしています。

どの子供たちも、早く走りたいと思い、走っています。

私たちは、つい子供たちの順位に目がいきがちですが、別の視点の声かけもあります。

元文部科学省スポーツ青少年局教科調査官の白旗和也先生によると

「低学年のお子さまの場合は、成長のスピードに個人差があります。そのためおうちのかたは順位ではなく、走り方に注目してあげてください。『上手に腕がふれるようになったね』『歩幅がすごく広くなったよ』などとお子さまの努力を具体的にほめてあげることで、『次もまたがんばろう!』という気持ちがわいて、どんどん速く走れるようになっていくことでしょう」

ご家庭で、お声かけをよろしくお願いします。

動画も合わせてごらんください。