4年生

器具の使い方(3/28)

|

|

|

|

理科では、1年間の学習のまとめをしました。この日は、実験や観察などで使う器具の使い方を復習しました。対象物が動く場合や動かない場合の虫めがねの使い方を実際にやってみました。みんなよく覚えていました。さすが4年生です。

ティーボール(3/24)

|

|

|

|

体育科では、ベースボール型ゲーム「ティーボール」を学習しました。子どもたちはWBC大会を見ている人が多いので、ベースボール型の運動に関心が高いようです。攻撃ではボールを遠くに飛ばしたり、守備ではボールをとりネットに向かって投げたりしました。ボールを遠くに飛ばして、ヌートバー選手のパフォーマンスをしている人がいました。

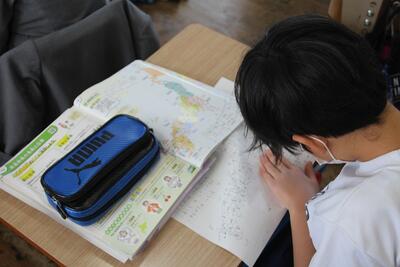

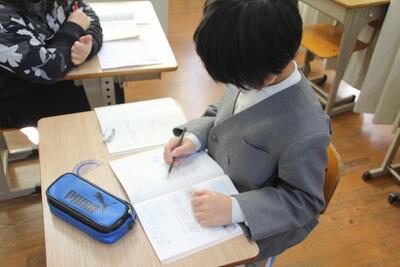

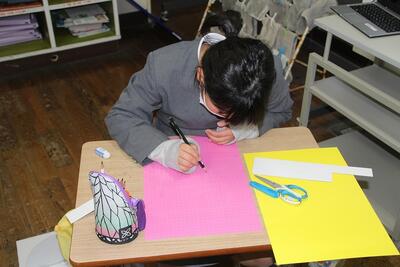

学年のまとめ(3/22)

|

|

|

|

算数科では、1年間の総復習をしています。教科書の最後のページに「もうすぐ5年生」という問題が載っています。この日は、その問題をもとにこれまで学習したことについて学び直しをしました。1a=□㎡ 1ha=□㎡ が出てきました。正方形の一辺の長さを覚えておくと単位換算が楽にできます。

わたしたちの八代市(3/17)

|

|

|

|

社会科では、熊本県の学習のまとめとして自分たちで調べた八代市のことを、クイズにして出し合いました。これまで学習してきた荒尾市の小代焼を生かしたまちづくりを参考にして、八代市の友好都市やクルーズ船の入港などを出していました。コロナの影響が少なくなり、外国とのつながりがまた強くなりそうです。

どんじゃんけん(3/15)

|

|

|

|

外国語活動では、ゲームをしながら楽しく英語を覚えていく活動を行います。この日の外国語活動では、定番の「どんじゃんけん」をしました。野菜や果物の英単語カードを並べ、2チームに分かれた子どもたちが、両端からカードの英単語を発音しながら移動し、出会ったところでジャンケンをして、勝った人が前に進み負けた人は次の人に交代するというゲームです。対戦型の活動なので子どもたちが熱くなっていて、英単語の発音よりジャンケンの声の方が教室に響いていました。

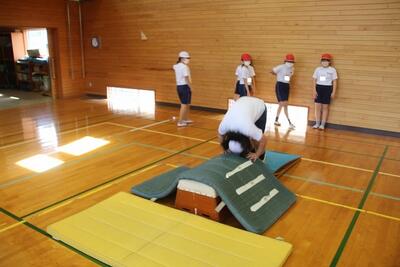

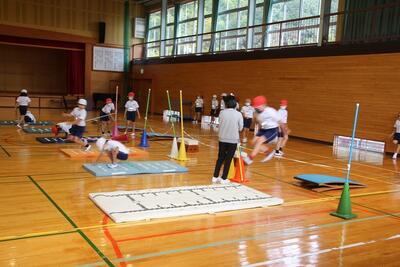

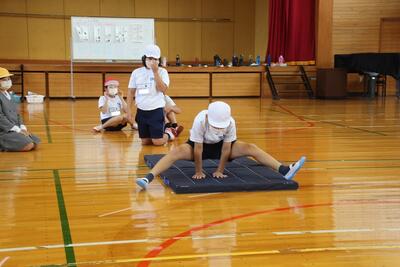

とびばこ運動(3/13)

|

|

|

|

体育科では、とびばこ運動の学習をしました。開脚跳び・かかえこみ跳び・台上前転・首はね跳びなどの技を練習しました。マットなどを準備して、動きの感覚づくりを行い、技を習得する活動を行いました。易しい場から難しい場に進めるように場づくりを工夫しました。みんなで協力して上手にできるようになりました。

性に関する指導(3/9)

|

|

|

|

体育科保健領域では、二次性徴について学習しました。これから起きる体の変化について理解しました。大切なのは、男女の違いで起きる体の変化を正しく知り、互いに思いやりを持って接することだと思います。自分らしく生きることについて考える学習です。

心の体温計(3/7)

|

|

|

|

特別の教科 道徳では、「心の体温計」という教材を使って、節度・節制について学習しました。「度が過ぎない」ために、4つの視点(健康・時間・気持ちよく・家で勉強)について、自分のことを振り返りました。正しい行いをすることは理解できています。あとは、自分をつくることができるかという実践力です。

山の魔王の宮殿にて(3/3)

|

|

|

|

音楽科では、鑑賞の学習を行いました。グリーグ作曲「ペールギュント」第1組曲「山の魔王の宮殿にて」を聴き、旋律の繰り返しにきをつけながら、速さ・強さ・音色などの変化を感じ取る学習です。主な旋律が18回繰り返されている曲で、子どもたちは「正」の字を書きながら何回繰り返されているのか確かめていました。

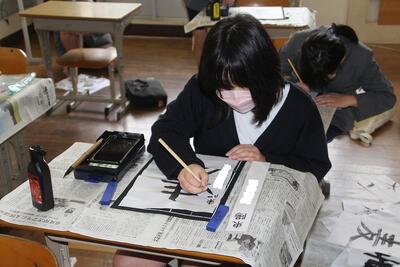

書写「麦」(3/1)

|

|

|

|

書写(国語科)では、画の方向に気をつけて「麦」を書きました。筆のはらからほ先への筆使いに気をつけて、左払いの形を整えていました。毛筆2年目の4年生なので、筆の使い方が上手になってきました。

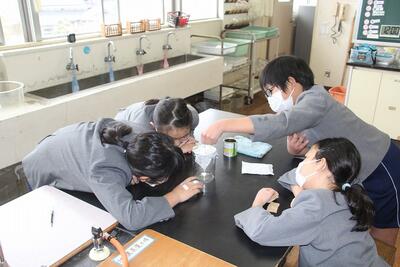

すがたを変える水(2/27)

|

|

|

|

理科では、すがたを変える水の学習をしています。この日は、水が沸騰しているときに出てくる泡について実験をしました。沸騰しているとき泡は出続け、沸騰しなくなると泡が出なくなることがわかりました。しぼんだ袋の内側が濡れていました。泡の正体は。

立方体と直方体(2/22)

|

|

|

|

算数科では、立方体と直方体の学習に入りました。この日は、3種類の四角形を選んで箱を作る活動でした。平面から立体を作ることを通して、立体図形への学習課題づくりを行いました。

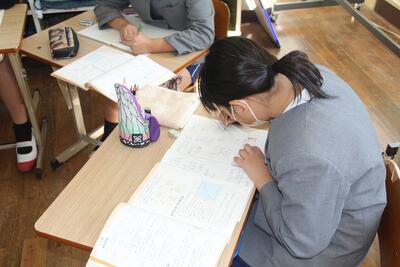

調べて話そう 生活調査隊(2/20)

|

|

|

|

国語科では、話す・聞くの学習に入りました。日常生活の中から話題を決め、集めた材料から話の中心を構成し、目的意識や相手意識を明確にして伝える学習です。この日は、日常生活から話題を決め、アンケートづくりを行いました。

もののあたたまり方(2/16)

|

|

|

|

理科では物のあたたまり方を学習しています。この日は空気のあたたまり方について実験を行いました。空気は目に見えないので線香の煙で空気の動きを見ました。はじめは携帯用カイロを使ってあたためてみましたが、熱量が足りなかったので、実験用コンロに切り替えて実験を続けました。ものによってあたたまり方に違いがあることが分かりました。

三味線(2/13)

|

|

|

|

|

|

音楽科では、日本の楽器に親しむ学習をしています。この日は、三味線を習っている児童が先生になって、演奏をしたり演奏の仕方を教えたりしてくれました。曲によってチューニングすることや三味線の楽譜など、初めて知ることがいろいろあり、学びが大きい機会となりました。Sさんと家族の皆さん、ありがとうございました。

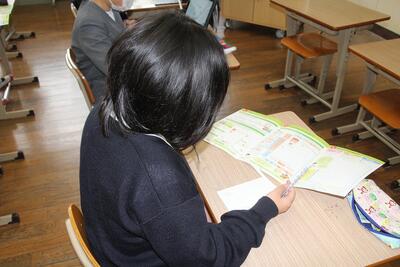

もしものときにそなえよう(2/9)

|

|

|

|

国語科では、自然災害への備えについて自分のテーマを決め、自分の考えとそれを支える理由や事例との関係を明確にして、書き表し方を工夫する学習をしています。自分のテーマに合う情報を集めて、それらを整理していました。

焼き物を生かしたまちづくり(2/7)

|

|

|

|

社会科では、私たちの県のまちづくりを学習しています。この日は小代焼を生かしたまちづくりを行っている荒尾市について調べました。小代焼を生かしたまちづくりのため、人々が協力し、特色あるまちづくりや観光などの産業の発展に努めていることを学びました。この学習を通して東陽町の発展にも生かしていきます。

変わり方(2/3)

|

|

|

|

算数科では変わり方の単元に入りました。伴って変わる2つの数量について、その変化の様子や関係性を表やグラフ・式に表して、関数的な見方・考え方を深める学習です。まず、18本の棒でできる長方形の縦と横の本数について考えました。長方形の縦と横の本数の変化に気づいて、ノートにまとめ伝え合っていました。

いろいろな木管楽器(2/1)

|

|

|

|

音楽科では、いろいろな木管楽器について学習しました。フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴットの4つの楽器の音色を聞き分けました。音の高低や音色の響き、曲想に合う特徴について考えました。

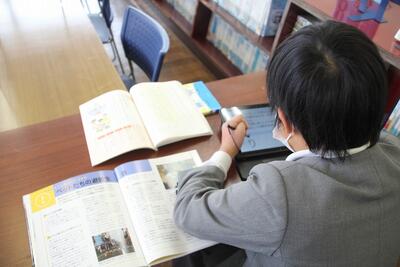

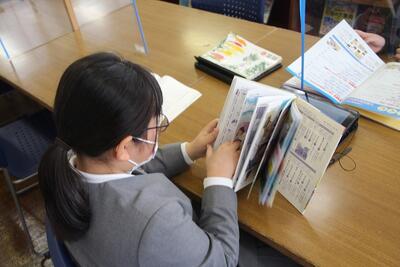

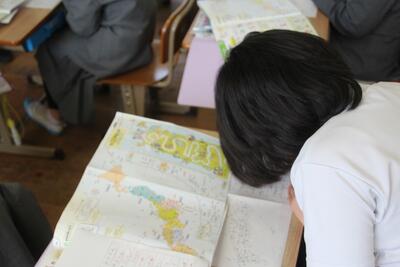

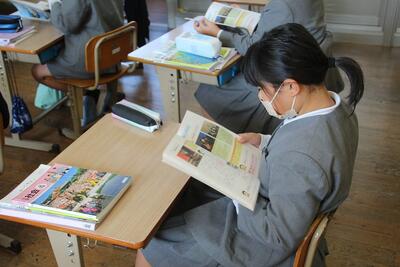

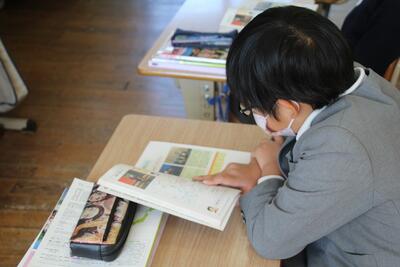

ウナギのなぞを追って(1/30)

|

|

|

|

国語科では「ウナギのなぞを追って」という教材文を使って、「興味を持ったことを中心に、紹介しよう」という学習を行っています。教材文を使って、「本のあらすじ、要約、感想」という紹介する文章の構成を学習します。教材文が長文なので、どこを興味の中心にするか悩むところです。教科書やデジタル教科書を使って、興味の中心を探していました。

地図上の場所(1/26)

|

|

|

|

外国語活動では、"This is my favorite place."という学習をしています。ALTのA先生の発音やデジタル教科書の音声を聞きながら、地図上のどこの場所なのか考えて、指で押さえていました。英語での言葉に慣れ親しんでいる4年生です。

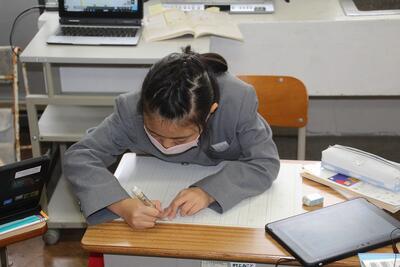

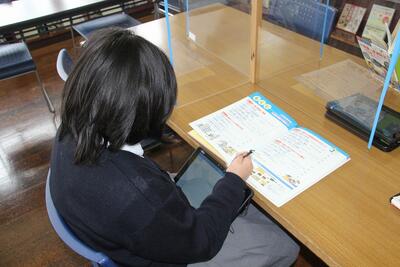

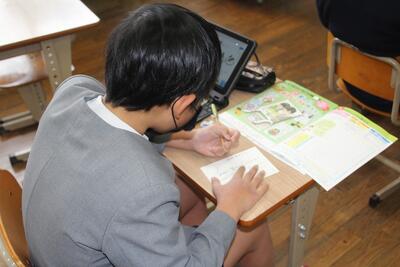

熟語の意味(1/24)

|

|

|

|

国語科では、熟語の意味について学習しました。漢字の組み合わせによって4つに分類することがわかりました。国語辞典や漢字辞典を使って熟語を探して、タブレットの発表ノートに入力していました。

茶色の小びん(1/20)

|

|

|

|

音楽科では、「いろいろな音のひびきを感じ取ろう」という学習をしています。この日は、リコーダー・けんばんハーモニカ・鉄琴・木琴・電子オルガンなどを使って、「茶色の小びん」の合奏を行いました。いろいろな楽器の音色を感じ取って、音の響きを味わって演奏していました。

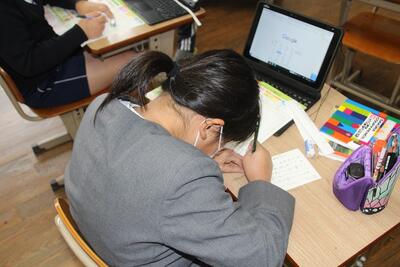

熊本県調べ(1/18)

|

|

|

|

社会科では、熊本県について学習しています。八代市をはじめ熊本市・天草市などを調べました。インターネットで検索すればたくさんの情報に出会います。そこから自分に必要な情報を選択する力を身につけている4年生です。

タグラグビー(1/16)

|

タグベルトとタグをつける児童 |

外向きでの円陣パスの練習 |

|

ボードを使って作戦会議 |

フリーパスからゲーム再開 |

|

タグをとって守る児童 |

ゲーム後の振り返りを記入する児童 |

体育科では、ゴール型ゲーム「タグラグビー」の学習に入りました。タグラグビーとは、腰につけた札(タグ)を取り合いながら行うラグビーで、ボールを持ったタグとり鬼ごっこのようなゲームです。子どもたちは初めて経験するスポーツですが、一生懸命取り組んでいます。ボールを持たない人の動きがポイントになりそうです。

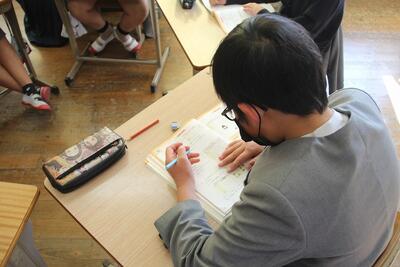

書き初め展に向けて(1/12)

|

|

|

|

書き初め展の作品締切が近いので、最後の追い込みに入っていました。手本とにらめっこしながら、一筆一筆丁寧に書いていました。集中している姿がかっこいいです。

復習(1/10)

|

|

|

|

算数科では、2学期に学習した内容の復習でした。2けたでわるわり算の筆算・割合・面積などを学習しました。その中で、4年生はがい数・小数のわり算についてがんばって学習していました。

くるくるランド(1/5)

|

|

|

|

図工科では、回る仕組みから表したいことを見付け、形や色などの感じを捉えながら、前学年までの経験を生かして表し方を工夫し、楽しく表す学習をしています。どんなものが完成するのか、とても楽しみです。

都道府県庁所在地(12/28)

|

|

|

|

社会科では、都道府県庁所在地を調べていました。1学期に都道府県の名称と位置関係を学習しています。今回はそれを発展させた形となります。熊本県と熊本市など同一名称はいいのですが、異なるところの名称が難しいです。全部で18あります。

年賀状(12/26)

|

|

|

|

1年生と同じように年賀状セットをいただいて、それを使って年賀状を書きました。4年生ともなると書き方に慣れているので、さらさらと書いていました。裏面に入れるイラストをタブレットPCを使って探していました。

冬の楽しみ(12/22)

|

|

|

|

国語科では「冬の楽しみ」という単元で、自分たちの住む地域の行事の楽しさを伝えるカルタづくりを行いました。五十音の一つ一つを選んで、読み札と取り札を作りました。地域のよさについて考えていた4年生です。

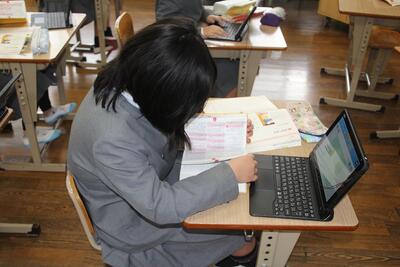

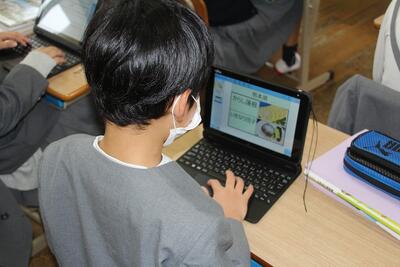

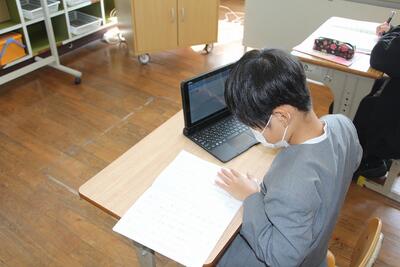

熊本県のよさを紹介しよう(12/20)

|

|

|

|

社会科では自分の県のよさを紹介しようという学習をしています。そこで、子どもたちは熊本県の観光地や農産物・食べ物などについて調べています。調べたことを自分のタブレットPCに入力しています。辛子レンコンを調べている人がいて、それがおいしそうでした。

落ち葉(12/16)

|

|

|

|

校庭にはイチョウの木が4本あります。色づききれいな紅葉を見ることができました。その後の落ち葉が大変です。強風で校庭の至る所に飛び散ってしまいました。この日は4年生が落ち葉集めをしてくれました。校庭の隅には落ち葉の山がいくつもできています。

打楽器の音色(12/14)

|

|

|

|

音楽科では、「いろいろな音のひびきを感じとろう」という単元に入りました。今月の歌「スマイルアゲイン」を歌った後、いろいろな打楽器を使って音の響きを楽しみました。皮や金属・木で作られた打楽器の音色の特徴を感じ取っていました。響かせる長さや強弱・音色の組み合わせなどを生かして音づくりを進めます。

ソフトバレーボール(12/12)

|

|

|

|

体育科ではソフトバレーボールの学習をしています。チームのめあてと個人のめあてを決めて、チーム練習をしたり、ゲームをしたりして楽しんでいます。ゲームのハーフタイムには作戦タイムを設定し、チームの課題の解決方法を自分たちで考えて、後半のゲームに臨んでいます。プレーもそうですが、準備や後片付けも上手になりました。

小数のわり算(12/8)

|

|

|

|

算数科では、小数のわり算を学習しています。この日は、(小数)÷(整数)の整数部分に商が立たない場合の計算の仕方について考えました。一人で考えたり、ペアで話し合ったり、支援員の先生にチェックしてもらったりして学習を進めました。

もみじ(12/6)

|

|

|

|

音楽科では旋律の重なりについて学習しています。「パレードホッホー」「ファランドール」「オーラリー」などで、歌や演奏で旋律の重なりを感じ取ってきました。この日は「もみじ」を使って声の重なりを学習しました。輪唱の形から二部合唱の形へと移っていく旋律の重なりと、校庭の黄色く色づいたイチョウと児童とのコントラストが、この曲の特長を強調しているようでした。

おいしそうな食べ物(12/2)

|

|

|

|

外国語活動では、”What do you want?” という単元に入りました。必要な野菜や果物を尋ねたり答えたりする学習です。まず、日本の市場と世界の市場について動画を視聴しました。おいしそうな物がたくさん出てきました。

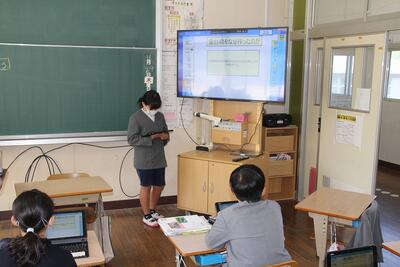

ペーパーレスでの発表(11/30)

|

|

|

|

社会科では、熊本県内の文化財について発表しました。タブレットを使ってまとめた資料を画面で共有してペーパーレスで説明していきました。ホームページ担当者は紙があった方がいいなあと思うのは、時代の波に乗り遅れているのかもしれません。

外国語活動から(11/28)

|

|

|

|

この日は小文字のアルファベットについてゲームを通して学習しました。カードを取り合う中で、bとd、hとnなど似ている文字に気をつけながら楽しんでいました。取り合ったタイミングが同時だった場合は、英語でジャンケンをしていました。

算数の復習(11/24)

|

|

|

|

この日は算数科のある単元の学習が一区切りしたので、まとめを行いました。教科書の問題を解き進んでいきました。かけ算やわり算・面積・文章問題などいろいろな問題を解いていきました。

温度変化と体積(11/21)

|

|

|

|

理科では「ものの温度と体積」の学習をしています。この日は温度変化によって空気の体積がどうなるかの実験を行いました。試験管の縁に石けん水を塗って、試験管内の空気を温めたり冷やしたりして体積の変化を調べました。試験管の縁の石けん水を見つめる子どもたちの目がとてもステキです。

はば跳び(11/17)

|

|

|

|

体育科でははば跳び運動を学習しています。助走・踏切・空中姿勢・着地などの動きを考えながら活動しています。この日は、高く跳ぶためにゴム紐や段ボールを置いて跳びました。みんなでロングジャンプを研究しています。

清和文楽から地域へ(11/15)

|

|

|

|

社会科では、山都町の清和文楽について調べ、そこから熊本県内の地域に伝わる伝統文化について学習しています。清和文楽では、農業をしながら人形浄瑠璃の活動を行っている人について知ることができました。伝統を受け継ぐ熱い思いに感動しました。

カシオぺア座(11/11)

|

|

|

|

理科支援員のO先生と一緒に学習しました。先日の皆既月食の話題から、星座について学習しました。タブレットでカシオペア座について調べました。月の動きと星の動きを考えた4年生です。

伝統工芸のよさを伝える(11/9)

|

|

|

|

国語科では、「伝統工芸のよさを伝えよう」という書く学習をしています。説明文を読んで、中心となる語や文を見つけて要約する学習を生かして、調べたことをまとめています。キーボードでの入力が上手になっています。

秋の生き物探し(11/7)

|

|

|

|

理科では季節に応じて植物・動物等の観察を続けています。この日は秋の生き物探しを行いました。ダンゴムシを探して、観察したことをノートに記録しました。季節の変化を感じている東陽っ子4年生です。

音楽を体で表現(11/2)

|

|

|

|

音楽科では鑑賞の学習を行いました。ビゼー作「ファランドール」という曲を聴いて、王の行進と馬のダンスの2つの旋律がかけ合ったり重なったりする楽しさを体で表現していました。リズムに合わせた動きができる東陽っ子4年生です。

開脚前転(10/31)

|

|

|

|

体育科ではマット運動を学習しています。後転の次は開脚前転を練習しています。手の付き方や足を開くタイミングについて考えながら活動しています。3年生のよい手本となっている4年生です。

がい数(10/27)

|

|

|

|

算数科ではがい数の学習をしています。学習リーダーが問題の答え合わせを進めている場面でした。「答えは◯◯です。」「えっ、△△じゃないの。」「だって、千までのがい数だからゼロが3ついるよ。」など、自分たちで対話しながら進めていました。主体的な学びをしている東陽っ子4年生です。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 酒井 成寿

運用担当者

東陽小職員