学校の出来事(令和6年度)

今日の給食になります!

目を大切にしよう

10月の保健目標は「目を大切にしよう」です。

今日は、3年生、5年生で目の健康について考えました。五感の中で外からの刺激を最も受け取る力がある”視覚”。

私たちが生活する中で、目はとても大事な働きをしていることをゲームや学習を通して学びました。

佐敷小学校でも年々近視の人の割合が増加してきています。今のうちから簡単にできる目の体操や、近視の予防の方法も知ることができました。

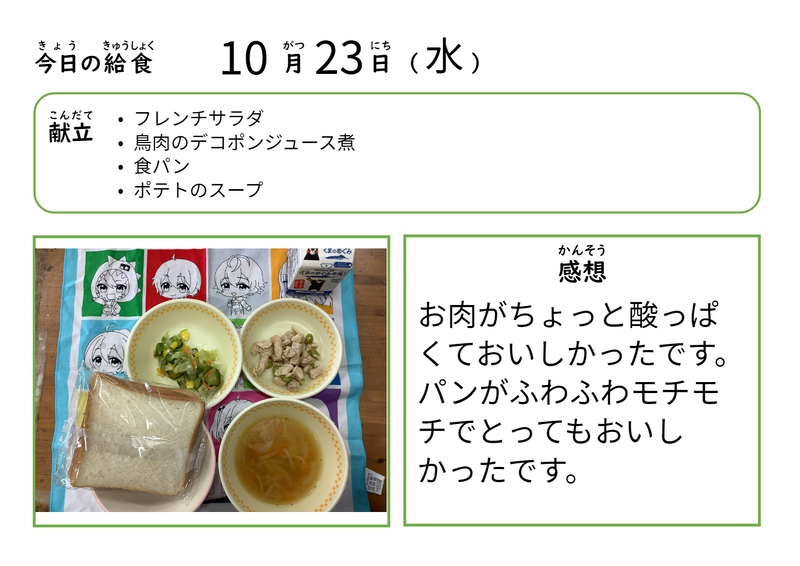

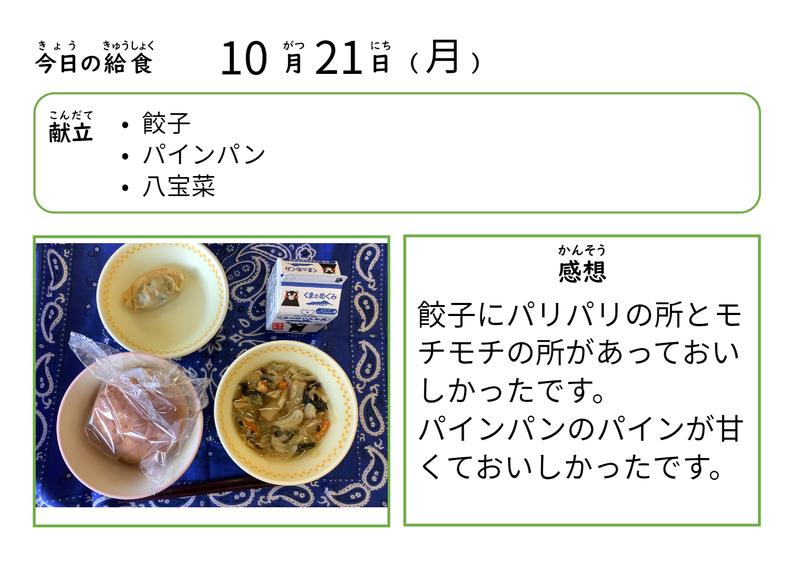

今日の給食になります!

岩永醬油さんへ見学に行きました(3年生)

3年生では、総合的な学習の時間に「芦北町の食を支えている人」の学習をしています。その一環として、10月17日(木)に岩永醤油さんへ見学にいきました。岩永醤油さんには、チャリティーバザーでも4年生が味噌の販売でお世話になりました。

見学では、工場の中を見せていただき、その後、質問にも答えていただきました。「いつからお店をはじめているのですか。」「岩永醤油なのになぜ味噌も作っているのですか。」「どうやって作るのですか。」「どのくらいの期間でできるのですか。」などたくさん質問したのですが、丁寧に答えていただきました。帰りにはお土産までいただき、ありがたかったです。中でも「よいこ専用醤油」はとても喜んでおり、早速使った子供が「納豆にかけて食べました。おいしかったです。」と教えてくれました。

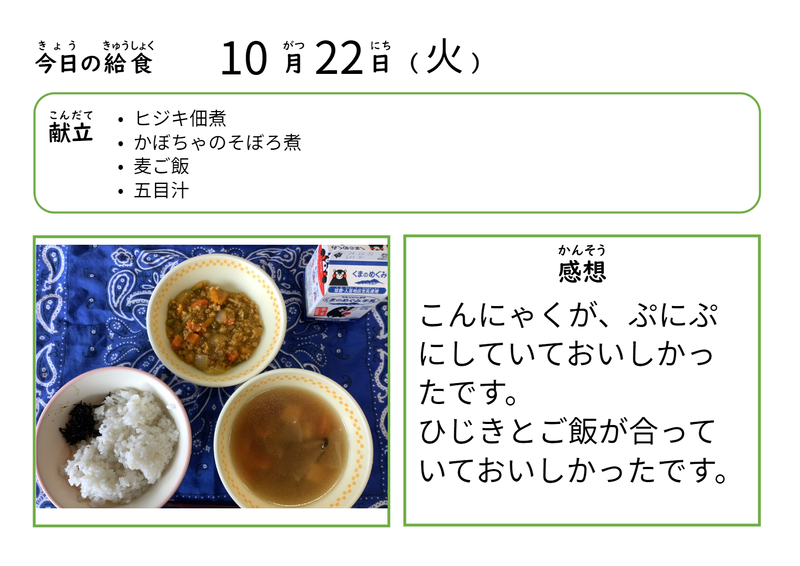

10月21日の給食になります!

地震・津波の避難訓練をしました

5校時に地震・津波が起きた場合の避難訓練を実施しました。地震が起きたことを知らせる放送の後にみんなで机の下に隠れ、その後、運動場へ避難しました。避難の時の合言葉「お・か・し・も」を守って静かに急いで整列することができました。津波から逃れるための2次避難場所は佐敷小を見下ろす高台にある有田運輸様の庭をお借りしました。いざというときに、練習通りに避難し命を守ることができるように、これからも指導していきます。

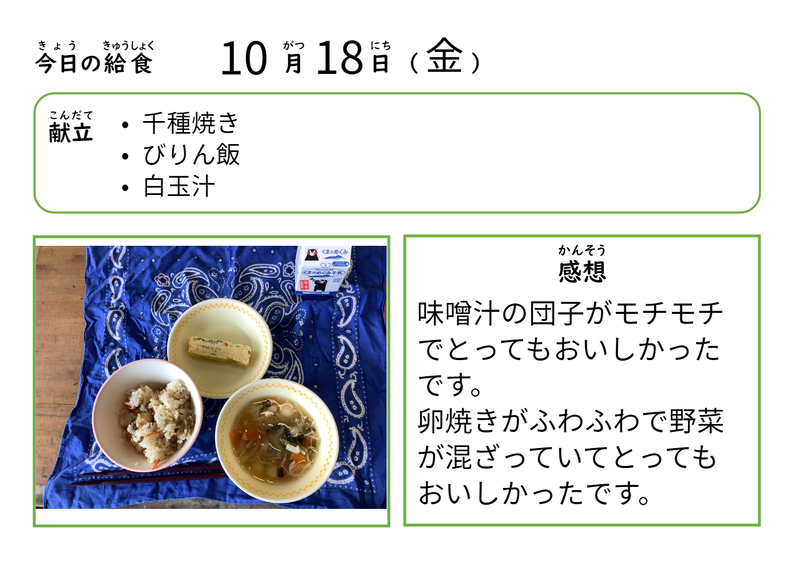

10月18日の給食になります!

10月17日の給食になります!

いろいろもよう

2年生 図工の時間に「いろいろもよう」の学習をしました。

絵の具と洗剤を混ぜ泡をつくりました。その泡を使いいろいろなもようを作っていきます。時々泡ではなく絵の具をこぼしてしまったり・・というハプニングがありましたが、それもいい感じで芸術作品に生まれ変わっていました。次回は、そのもように絵を描き足していきます。楽しみです。

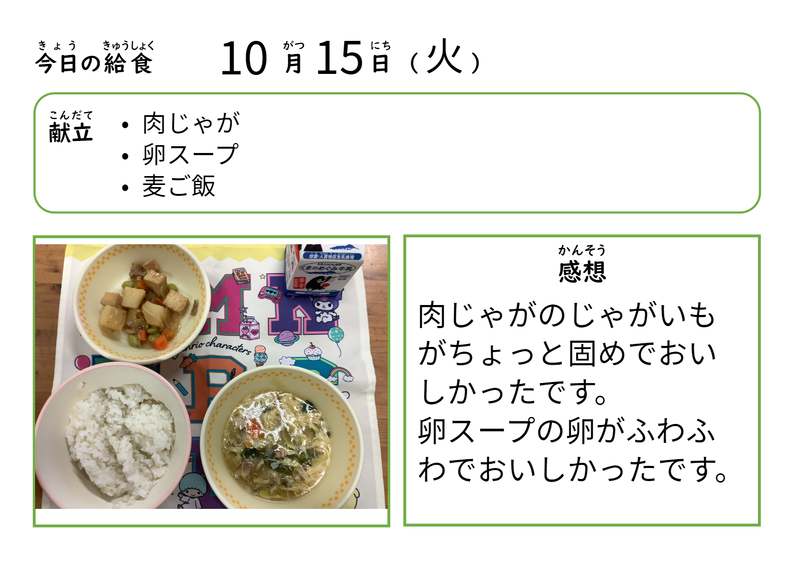

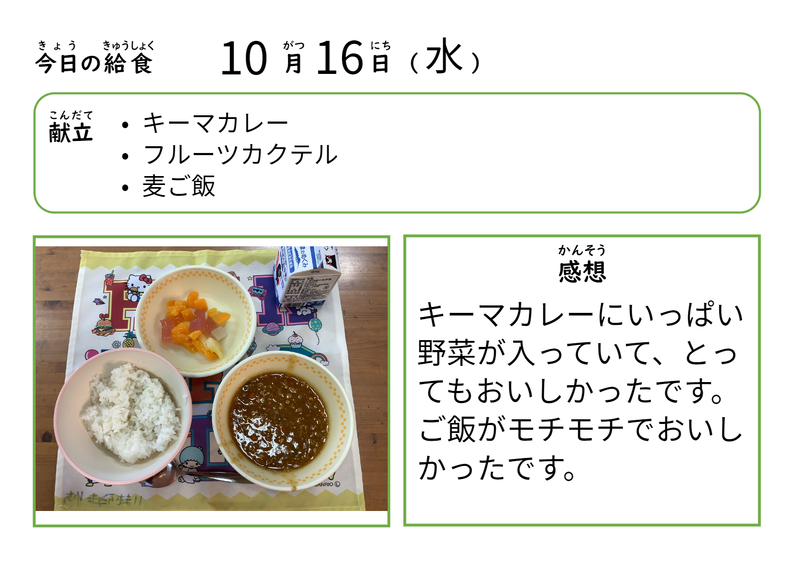

10月15日、16日の給食になります!

10月10日、11日の給食になります!

10月9日の給食になります!

10月7日、8日の給食になります!

音楽会に向けて

11月15日(金)に「葦北郡小学校音楽会」が行われ、本校からは、4年生が参加します。

合唱曲「おそすぎないうちに」合奏曲「風になりたい」を発表します。

音楽の時間や昼休みに練習をしています。

練習してパートごとに合わせるたびに少しずつ上達している子供たちです。

今月の歌「この星に生まれて」

毎朝、朝の会の中で今月の歌を歌っています。

10月の今月の歌は、「この星に生まれて」です。子どもたちは、この歌が大好きです。美しくそして響きのある歌声で歌っています。自分たちの歌声に満足して歌う子どもたちの姿が

クラス改造大作戦!

国語「問題を解決するために話し合おう」の授業で

学級をより良くするための方法をグループごとに話し合いました。

ふせんを使って意見を整理しながら話したり

意見と意見を組み合わせてより良い考えを生み出したり

今までより質の高い話合いができたように思います。

読書、返事、体力向上、給食などについて出た改善策を

さっそく実行してがんばっています!

中学生ティーチャー、ありがとう!

9月23~24日、中学校の職場体験として、本校卒業生が教師の仕事を体験しに来てくれました。子供たちとたくさんコミュニケーションをとりながら、授業のサポートや学級レクリエーションの運営など、積極的に頑張る姿が頼もしかったです。学級の子供たちも大喜びで、「楽しかった!」「また来て欲しい!」と、貴重な経験になったようです。

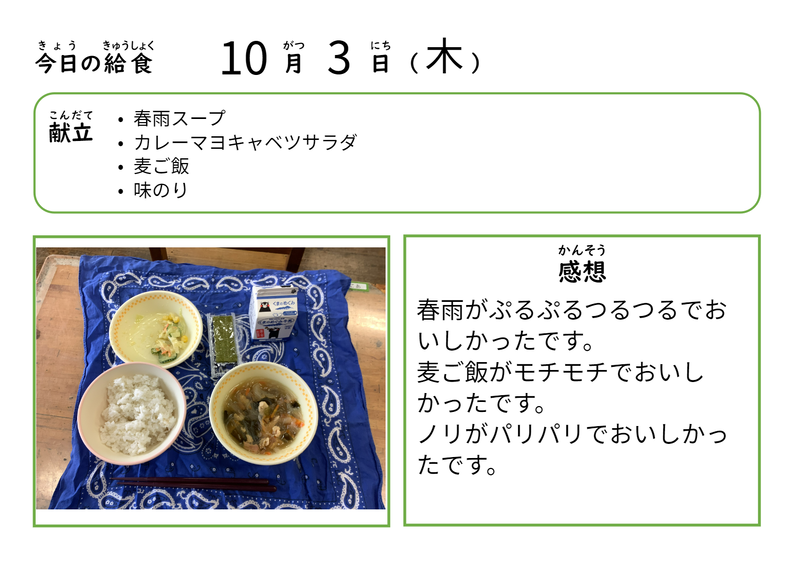

10月3日の給食になります!

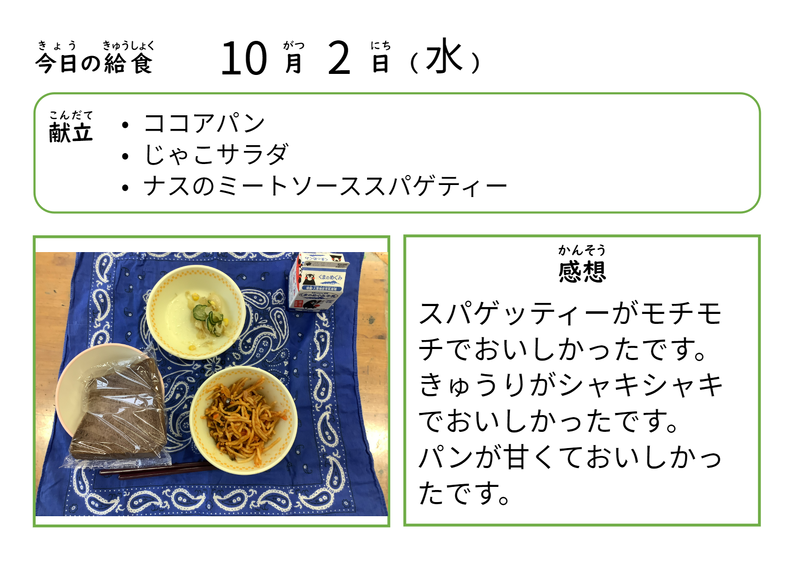

10月2日の給食になります!

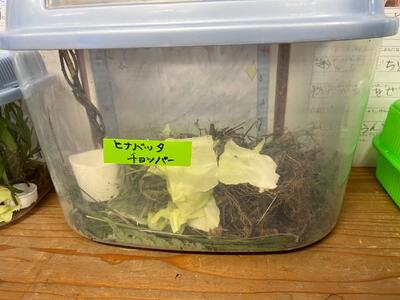

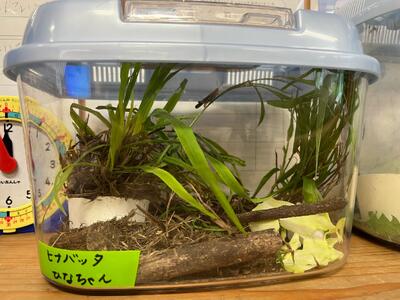

バッタさんこんにちは(1年生)

1年生は、生活の学習で、「いきものとなかよし」という学習をしています。学校にいる生き物を探して、どんな場所に住んでいるのか、何を食べるのかを学習しているところです。

今週から、グループごとに虫かごで育ててみようということで、住みかを作って観察をしています。

餌となる「草をいっぱい入れよう」「水もいるよね」「ふかふかにしてあげよう」「名前はなんにする」など子どもたちで相談しながら取り組んでいます。

休み時間ごとに気になっている子どもたち。たくさん声掛けをしている姿が見られます。

【欠席連絡】

【今月の行事予定】

【いじめ防止基本方針】

【あなたの悩みをきかせて!!】

相談窓口

熊本県24時間子供SOSダイヤル(24時間)0120-0-78310

芦北教育事務所(平日8:30~17:15)0966ー82ー4649