校長室から

学校だより第5号

学校だより第5号を配付しました。ご一読ください。

詳しくはこちら→R5学校だより第5号(7月).pdf

学校だより第4号

学校だより第4号を配付しました。ご一読ください。

詳しくはこちら→R5学校だより第4号(6月).pdf

学校だより第3号

学校だより第3号を配付しました。ご一読ください。

詳しくはこちら→ R5学校だより第3号(5月②).pdf

学校だより第2号

学校だより第2号を配付しました。ご一読ください。

詳しくはこちら→R5学校だより第2号(5月①).pdf

本日のショット。朝の光景。「ボランティア活動です。僕たち2年生の頃からやってるんです。」と言いながら中庭の通路の落ち葉を集めてくれました。最初2人だったのが、1人増えて3人になりました。まさに「自ら動く力」の発揮場面です。かっこいいですね。

学校だより第1号

令和5年度坂瀬川小学校学校だより第1号を配付しました。ご一読ください。

詳しくはこちら→ R5坂瀬川小学校だより第1号.pdf

3月20日~3月24日

3月23日(木) 令和4年度 修了式

本日、令和4年度の修了式を行い、子どもたちに修了証を渡しました。「よく頑張りました」という言葉を添えて手渡すと、うれしそうに「ありがとうございました」と返してくれました。また、各学年の代表が、1年間を振り返って感想発表をしました。「字が上手に書けるようにがんばりました。」「跳び箱を6段跳べるようになりました。」「自分の苦手な勉強を自計学でがんばったら、だんだん点数が取れるようになりました。」など、それぞれの頑張りと成果を堂々と発表できました。1年生の代表の子は、原稿を見ずに発表し、力を付けてくれたことをうれしく思いました。

私からは、本校の児童が身に付けたい3つの資質・能力から、本校の子どもたちががんばって力を付けたところを紹介しました。また、私の信条にしている「限りない夢 不断の努力 感謝の心」に沿って、令和5年度に頑張ってほしいことについても話しました。

全校児童が集まって話を聞く様子を見ると、一人一人が心身ともに大きく成長してくれたことを感じます。本校の教育活動に対して、ご理解並びにご協力いただいた保護者や地域の方々に、深く感謝申し上げます。次年度もよろしくお願いいたします。

3月22日(水) 何事にも感動する心を大切に

子どもたちと毎日話をする中で、様々な出来事や小さな発見について、ともに驚いたり、喜んだりすることを大切にしています。本日は、WBCの決勝が行われていましたが、給食前に日本が優勝したという情報が入ってきました。そこで、各教室を回りながら、「日本が優勝したそうですよ。」と告げると、教室から「やったー。」という歓声が起こりました。また、「あの桜の木も、やっと花を咲かせ出したようです。」と告げると、「えー、どれですか?あっ、本当だ!」と一緒に桜の木を見つめながら、喜びの声が上がります。子どもたちのうれしそうな表情を見ていると、子どもたちが感動する出来事を見つけて、教えてあげたいと思います。

3月20日(月) チューリップが咲きました

先週まで1年生が、「チューリップが大きくなりません。」と話していたのですが、この休日の温かさの影響で、朝からたくさんのチューリップの花が一気に開いていました。朝から子どもたちがチューリップの鉢の周りに集まり、うれしそうに話している様子が見られました。また、休み時間のたびに自分の鉢のチューリップを見にくる子もいて、この日を楽しみにしていたことも伝わってきました。

花いっぱいの学校を目指して取り組んできましたが、学級園の花々は、今が見頃を迎えています。学級園前を通られる地域の方々も、「花が本当にきれいですね。」と声をかけてくださいます。桜のつぼみも大きくなっています。桜の花が咲き始めると、さらに素晴らしい景色が見られるようになります。

3月13日~3月17日

3月17日(金) 異学年で協力し合いながら

授業中以外で校舎内が静かになる時間があります。掃除の時間です。本校では、無言掃除に取り組んで数年が経ちますが、本校の誇れる伝統となっています。また、異学年の子どもたちが教え合い、協力し合いながら取り組む「縦割り班掃除」を行っています。高学年の子がリーダーシップを発揮し、指示を出している様子を見かけます。校舎の広さに比べて児童数が少ないため、一人一人が担当する場所も広いのですが、6年生が1・2年生の手伝い、助け合って担当する場所をきれいにしている姿が見られます。

本日は、「縦割り班掃除」の最終日となりました。来週からは、学年掃除に切り替わります。各班ごとに掃除の反省会を行っていますが、その際に、1年間お世話になった6年生に1~5年生がお礼の言葉を伝えていました。また、6年生は、縦割り班で活動した思い出を話していました。「このメンバーで活動できて、とてもよかったと思います。」や「みんなで協力し合うところがよかったです。」などの感想を述べる様子がありました。異学年で無言掃除に取り組む伝統は、これからも大切に引き継がれていくことでしょう。

3月16日(木) まちがうことを恐れずに!

本日、6年生は、小学校生活最後の外国語の授業に臨みました。いつも外国語を教えていただいている先生には、本校の子どもたちの実態に応じて丁寧に指導していただいています。小学校最後の外国語ということもあり、子どもたちが進学する中学校で英語を担当されている先生にも、授業の様子を見ていただきました。また、その先生に対して、子どもたちが英語で自己紹介をしました。これまでの授業で学んだことをもとに、事前に自己紹介カードを作っていました。自己紹介をする時間になると、正しく言えるかどうかを気にして、すぐに先生のところに行くことが出来ず、自分の席で何度もカードを見ながら練習している子がほとんどでした。

全員の自己紹介が終わった後、お二人の先生から「英語は、何度もまちがえながら覚えていくものです。まちがうことを恐れず、どんどん話していくことで英語の力が付いてきます。」という言葉をいただきました。さらに、「みんなは日本語をどうやって覚えましたか?まちがっていたかもしれないけれど、繰り返し覚えながら、だんだん話せるようになったはずです。英語も同じですよ。」と付け加えられました。

失敗したり、まちがって恥をかいたりすることは、誰でも嫌なことかもしれません。しかし、そればかりを気にしていると、一人一人の中に秘めている本当の力が伸ばせないままになってしまうかもしれません。それは、何と悲しいことです。もうすぐ中学校へ進学する子どもたちが、自分の持てる力を発揮しながら成長していくためにも、まちがうことを恐れず、チャレンジする気持ちをもっと高めていってほしいと思いました。

3月15日(水) 「モチモチの木」の授業を見て

各学年の授業も、いよいよ終わりを迎えようとしています。本日は、3年生の国語の授業を見せてもらいました。物語文「モチモチの木」を使って、登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像する学習で、「豆太」と「じさま」の行動や会話、様子をノートに整理する学習活動が行われていました。

この「モチモチの木」は、国語の授業で長く使われている物語文で、私も授業を行ったことがあります。臆病な豆太が、大好きな「じさま」を助けるために、夜道を一人で医者様のもとへ走るという有名なお話です。授業を見せてもらいながら、「この場面では、こんな流れの授業をした」「この変化に気付かせるために、こんな教具を用意した」など、当時の自分の授業を振り返りながら、楽しく見せてもらいました。

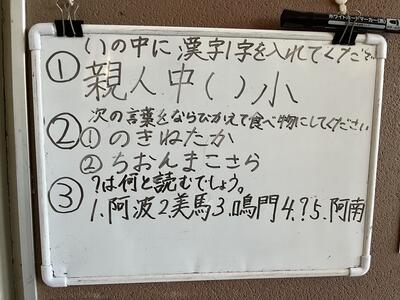

3月14日(火) 難問に苦戦しています

5年生の係活動で「THE クイズ」という係があるようですが、教室背面のホワイトボードにクイズが出題されています。授業を見せてもらう際に、そのクイズの答えも考えています。5年生の教室で話していると、クイズが目にとまったので考えたのですが、答えることが出来ませんでした。「ヒントをください。」と係の子にお願いすると、「ヒントを言うと答えが分かってしまうから、言えません。」と断られてしまいました。この「校長室から」を書いている今も、答えが分からずにいます。5年生の担任は、「校長先生、答えが分かりましたよ。20分ほど考えました。」と報告してくれましたが、答えは教えてくれませんでした。「親 人 中 ( ) 小」の( )の中に漢字を1字入れるのですが、なかなか答えがひらめかず、苦戦しています。

このように各学級の係活動が充実することは、楽しい学級づくりにとても効果があると考えています。それぞれの学級の特長を生かした係活動があり、見ている方も楽しくなります。

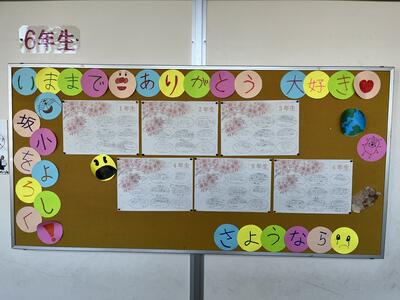

3月13日(月) 6年生からもメッセージ

現在、6年生の掲示板には、他の学年の子どもたちに向けての感謝のメッセージが掲示されています。「卒業する6年生へ」というメッセージはよく見かけますが、6年生から在校生に向けてのメッセージは、なかなか見ることが出来ないかもしれません。そのメッセージを読むと、「鬼ごっこを一緒にしてくれたね。ありがとう。」や「次の学年では委員会が始まりますね。がんばってください。」、「一緒にたくさんお話をしたね。とても楽しかったよ。」など、6年生の下学年を思う気持ちが溢れていて、胸が熱くなります。

本校の学校教育目標に「ふるさとに感謝」という言葉を入れています。学年関係なく、子どもたち同士が互いに支え合い、応援し合い、感謝の気持ちを表すといった関係づくりが出来ていることを、心からうれしく感じます。そういう坂っ子たちは、私の自慢であり、誇りです。

3月6日~3月10日

3月10日(金) 卒業式の練習が始まりました

卒業式まで、2週間となりました。6年生の子どもたちが、新たなステージに巣立っていくことは喜ばしいことですが、やはりさみしさを感じます。校内でも、いよいよ卒業式に向けた取組が本格化してきました。本校の卒業式では、式の途中で在校生からのビデオメッセージを流しています。校内では、その練習の声があちらこちらから聞こえてきます。「6年生、ありがとうございました。」という声を聞くと、いよいよ卒業式が近付いてきたのだと感じます。

本日から全体練習も始まりました。残り2週間も、あっという間に過ぎ、卒業式当日を迎えることになるのでしょう。1年間、学校のためにがんばってくれた6年生への感謝の気持ちを込めて、練習に取り組んでくれればと思います。

3月9日(木) 心を整え、希望を目指して!

本日、卒業を前にした6年生が、坂瀬川地域で愛好者が多い四半的に挑戦しました。四半的とは、400年以上の歴史をもつ伝統弓術で、射場から的までの距離が四間半(約8.2m)、弓矢の長さが四尺半(約1.36m)、的の大きさが四寸半(約13.6cm)ある事から「四半的」の名がついているそうです。

昨年度の6年生は、卒業前の泡多々しくなるこの時期に、心を落ち着かせ、中学校に向けての目標を定めるという目的で「茶道」を体験しました。本年度は、弓術の礼儀作法に触れるとともに、心を整え、自らの希望に向けて気持ちを込めるという意味で、この四半的体験を行いました。

地域の苓北協会の方々にご協力いただき、矢を射る様子を見せていただきました。実際に競技に入ると、回りの空気が張り詰めていく様子が伝わってきました。「礼」の大切さを、子どもたちも感じてくれたようです。

その後、協会の方々のご指導の下、実際に的に向かって一人一人が矢を射る体験をしました。礼儀作法やかけ声などを学び、的を目がけて集中する姿がありました。色々なことに気を配らなければならず、子どもたちは、ずいぶん苦戦していました。中には、的を射貫く子も出てきて、みんなで喜び合いました。

中学校へ進学すると、新たな環境の中で大変なこともあると思いますが、今回の体験を生かし、心を整え、自らの希望に向かって集中して取り組んで行ってほしいと願っています。

3月7日(火) 小学校生活最後の調理実習

本日、6年生が調理実習を行うということで、その様子を見せてもらいました。昨年度までは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、調理実習を許可することができませんでした。本年度になり、県内のリスクレベルの下がった時期を見計らい、また感染防止対策を万全に図ったうえで実施に踏み切ってきました。しかし、全国の小学校を見ると、本年度までは調理実習を行うことができなかった学校も多かったのではないでしょうか。今回の調理実習も、県内のリスクレベルと注視し、タイミングを考えて行いました。

学年でしっかりと計画を立て、1食分の献立を作りました。印象的だったのは、どの子も笑顔で調理に取り組んでいる様子でした。この調理実習ができることを心から喜んでいましたし、卒業を目の前にしたこのタイミングで実習ができたことを感謝していたことも伝わってきました。この実習を通して、また一つ成長してくれたことを、心からうれしく感じました。

3月6日(月) 花咲く春がやってきました!

昨年の秋、事務や主事の先生たちの手を借り、種から発芽させ、子どもたちの手で育ててきた花の苗が、一気に咲き始めました。寒い冬の間も、朝から子どもたちは何度も如雨露に水を入れ、水やりをがんばってきました。また、草取りを一生懸命がんばる子もいました。その願いが届き、学校の花壇の花々がきれいな花を咲かせ始めています。

一人2鉢で世話をしているチューリップも、ずいぶん大きくなってきました。美しい花を咲かせるのも、もうすぐです。花壇に花が咲き始め、坂瀬川小がさらに明るくなってきたように感じます。

2月27日~3月3日

3月3日(金) 6年生に感謝の気持ちを伝える送別遠足

本日、6年生とのお別れ会と遠足を行いました。天気にも恵まれ、6年生との楽しい時間を過ごすことができました。最初に体育館でお別れ会を行ったのですが、5年生が進行を見事に行い、大変温かな会となりました。今年は踊りを披露する学年が多く、これまでの6年生の出し物などを見て、影響を受けたからではないかと思いました。また、縦割り班対抗のドッジビーでは、学年の枠を越えて楽しく、そして熱くゲームをする子どもたちが見られました。

その後、近くの坂瀬川グラウンドに場所を移し、縦割り班でお弁当を食べたり、みんなで追いかけっこをしたりして楽しい1日を過ごしました。6年生が登校するのも、残り3週間です。その中で、みんなの心に残る遠足になったことでしょう。「6年生とお別れするのは嫌です。」と訴えてくる1年生もいます。残された6年生との時間を大切に過ごしたいものです。

3月2日(木) 本年度もお世話になりました

毎月、「すくすく芽生えの会」(地域学校協働活動)の「チームかしこく」(学習支援ボランティア)の方々に学級図書の入れ替えを行っていただいています。司書の先生とともに、学年に応じて本を選定していただいているおかげで、子どもたちの読書への興味を高める一助となっています。

本年度の入れ替えも、本日が最終日でした。子どもたちが感謝の気持ちを手紙に書いていましたが、全校児童を代表して、1年生が「チームかしこく」の方々へその手紙を渡し、お礼の言葉を伝えました。また、「4月からもよろしくお願いします。」と言葉を添えていました。「チームかしこく」の皆さんも、笑顔で1年生と話されている様子がとても印象に残りました。皆さんがお帰りになる際も、1年生が玄関で手を振って見送りました。次年度もよろしくお願いいたします。

3月1日(水) 6年生からの挑戦状

6年生が体育のボール型ゲームの学習でバスケットボールに取り組んでいることは、以前「校長室から」でもお知らせしましたが、昼休みに先生方と試合をすることになりました。先週から職員室に「6年生からのお願い」という紙が貼られていて、先生方もこの日を楽しみにしていました。卒業を前にして、このように先生方との思い出を作りたいと考えてくれた6年生の成長を感じます。この6年生からの挑戦に対して、先生チームも手加減なく受けて立つことにしました。

この日に向けて、6年生も授業中に作戦を考えていたようで、先生チームも苦戦しました。私の目の前できれいなロングスーとを決める子もいて、とても驚きました。また、次々にディフェンスに現れる子もいて、6年生の体力がついてきたことを実感しました。

結果は先生チームが勝利しましたが、このような楽しい時間を作ってくれた子どもたちに、心から感謝しています。

2月28日 子どもたちは元気です!

2月最終日となりましたが、春を思わせるような暖かな一日でした。54人の子どもたちが全員登校し、元気に学校生活を送ることができました。1年生教室に入ると、「校長先生、小さなハチがいました。ティッシュでつついて、どこかに飛んでいきました。」と教えてくれました。虫たちもそろそろ動き出したようです。昼休みに運動場を眺めると、子どもたちが歓声を上げながら楽しく遊んでいる様子が見られ、うれしい気持ちになりました。上着を脱いでサッカーボールを追いかけている子、一輪車の練習に汗を流す子、小石や落ち葉を並べて絵を作り出している子など、友だちとかかわり合いながら楽しく過ごしていました。坂瀬川小の子どもたちは、みんな元気です。

2月19日~2月24日

2月24日(金) 第2回学校運営協議会

本日、本年度2回目の学校運営協議会を行いました。学校運営協議会委員の皆様には、学校行事等の際に来校いただき、子どもたちの学習の様子を見ていただくとともに、本校の教育活動に対してご意見をいただいてきました。令和4年度を振り返り、本校のグランドデザインに示した取組の成果と次年度に向けての課題を説明しました。委員の皆様からは、本年度の本校の取組について、高く評価していただきました。

その後、本校の児童会の代表児童から、本年度がんばってきたことや次年度の児童会で実現したいことを紹介しました。代表の子どもたちが堂々と発表する様子を見て、たくさんの賞賛の言葉をいただきました。また、委員の皆さんの質問にもしっかり受け答えができていて、私も子どもたちの成長を感じました。

地域の方々の支えがあるからこそ、本校の教育活動は円滑に進められています。これからも本校の教育課程を地域に開き、それぞれの立場から意見を交換し合い、さらによりよい坂瀬川小学校を目指していきたいと考えています。

2月22日(水) 屋上から見える坂瀬川小

本校の屋上にソーラーパネルが設置されていますが、その点検のために業者さんが来校されました。一緒に確認するために久しぶりに屋上に上りました。いつも見慣れている校舎ですが、屋上から見える坂瀬川小の風景は、新鮮に感じました。授業中でしたが、屋上にいる私に気付いた子どもたちが、手を振っていました。4年生の子どもたちが、図工で使う落ち葉や木ぎれを探していました。屋上から声をかけると、「校長先生、何をしているんですか?」と尋ねられました。

屋上から坂瀬川の様子を見て、改めて自然豊かで、心癒やされる場所だと感じました。

2月21日(火) 待ち望んでいた楽しみが戻ってきました

昼休みなどに子どもたちの遊びを見ていると、一番人気は、やはりブランコです。学年の枠を越えて、みんなが楽しんでいる光景が見られます。しかし、長年使っている遊具ですから、メンテナンスも必要です。2週間ほど、補修と点検のために使えなくなっていました。昨日メンテナンスも終わり、いよいよ使えるようになりました。「校長先生、もうブランコに乗ってもいいんですか?」と聞いてきたので、「大丈夫ですよ。」と答えると、すぐにブランコの方に走って行きました。たくさんの子どもたちがブランコに乗って楽しんでいる様子を見ると、この日を待ち望んでいたことが伝わってきました。

子どもたちが大人になっても、このブランコで遊んだ小学校時代のことを懐かしむのだろうと思いました。

2月19日(日) 坂っ子フェスティバル

本日、子どもたちの学習の成果を披露する「坂っ子フェスティバル」を実施しました。新型コロナウイルスの流行により、過去2年間は子どもたちだけで行い、発表の様子についてはDVDに収録して各家庭に配付したり、YouTubeで配信したりして、子供たちの成長の様子を見ていただいていました。本年度は、3年ぶりに保護者の方々に体育館にお迎えして開催することができたことを、心からうれしく感じています。

子どもたちは、坂っ子フェスティバルに向けて、学んだことをどのように表現するかを考え、準備を進めてきました。練習の様子をちょこちょこ見せてもらっていましたが、どの学年も表現方法が工夫されていました。また、練習にも一生懸命取り組んでいることが伝わっていましたので、本日を楽しみにしていました。

多くの人たちに見ていただくということで、子どもたちも緊張している様子でしたが、素晴らしい発表を見せてもらいました。一人一人が堂々と表現する姿を見て、自信につながったのではないかと思います。

連絡

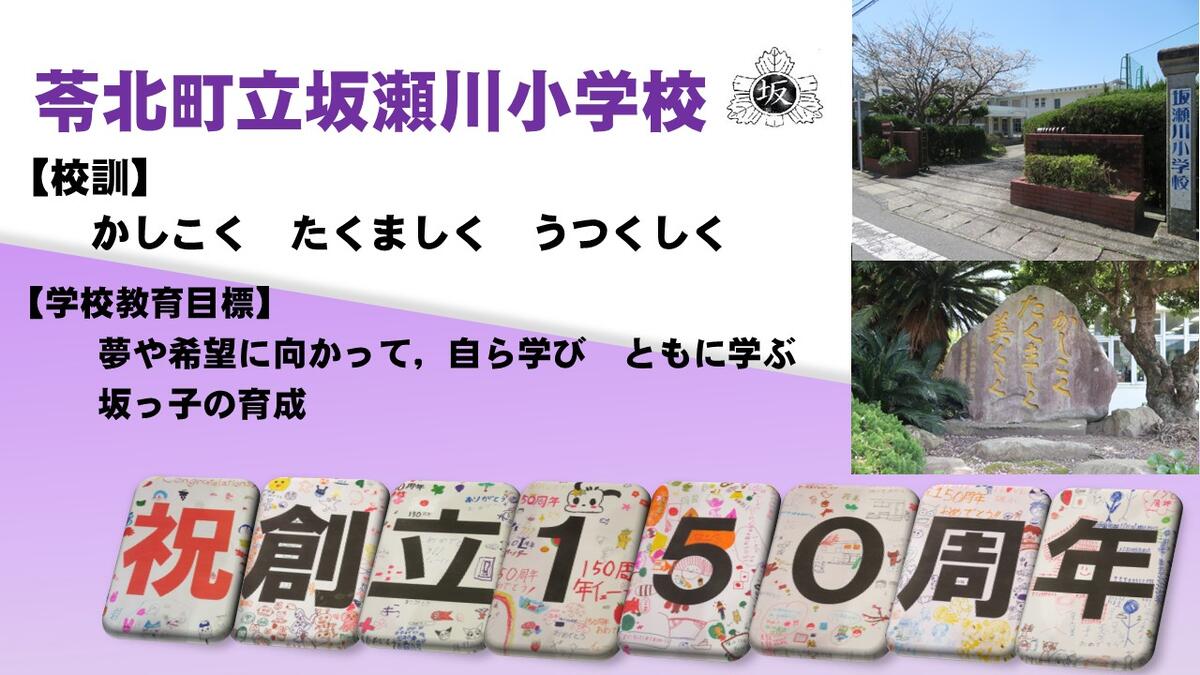

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年です。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。

周知看板が設置されました(R7.3.29)

体育館にも周知掲示をしました(R7.5.7)

「広報れいほく」で周知看板をご紹介いただきました

詳しくはこちら→https://reihoku-kumamoto.jp/list00219.html

航空写真を撮りました(R7.5.25)

周知看板に新1年生と転入生の手形が仲間入りしました(R7.7.1)

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕