校長室から

1月30日~2月3日

2月3日(金) 来年度もよろしくお願いします

馬場先生には、毛筆指導で大変お世話になっていますが、本年度の授業も最後になりました。毎回授業で指導されている様子を見せてもらっていますが、子供たちに指導する一人として、その姿に学ぶところがたくさんあります。また、日頃何気なく使っている文字の成り立ちやきまりなど、新たな発見がたくさんあり、私の方が勉強になっています。

いつも子どもたちに話されることですが、「一点、一角を手本を見て忠実に書くこと。そうすることが上達する早道になる。」という言葉は、毛筆だけでなく、あらゆることにつながることだと感じます。小学校時代に、このようなことを語りかけてくださる方に出会えている子どもたちは、本当に幸せだと思います。

6年生から感謝の手紙を渡し、「中学校でもよろしくお願いします。」という言葉を伝えました。来年度も、毛筆を通しての人間教育を、子どもたちにも私たち教員にもお願いいたします。

2月2日(木) 新1年生体験入学

4月に入学する新1年生の体験入学を行いました。新型コロナウイルス感染症の流行で、過去2年間は保護者説明会のみ実施してきましたが、本年度は、校内や各園の状況を確認した上で、新1年生が来校しての授業体験や交流活動を計画しました。1年生の国語の授業を参観し、授業にも参加しました。また、5年生と色々なゲームで楽しく交流できました。最初は緊張した表情だった新1年生も、1年生や5年生と交流する中で笑顔が見られました。この体験入学での交流を通して、新1年生も本校の子どもたちも、4月の入学式が楽しみになったことでしょう。

今週になって、1年生の子どもたちが朝から駐車場の落ち葉集めや花壇の草取りをがんばってくれていました。「学校が喜んでいるよ。ありがとう。」と声をかけると、「新1年生が来るから、きれいにしてお迎えしなきゃ。」と話してくれました。その言葉を聞いて、感動しました。坂瀬川小の子どもたちは、本当にやさしい子ばかりです。

2月1日(水) ご声援、ありがとうございました!

本日、校内持久走大会を行いました。本来は先週実施を予定していたのですが、悪天候による練習不足と走路のコンディション不良のため、本日に延期しました。

天候は曇りでしたが、気温も上がり、子どもたちが全力を出して走るにはよい気候条件となりました。朝から子どもたちを見ていると、張り切っている様子が伝わってきました。また、開始前のウォーミングアップも、いつも以上に力が入っていることを感じました。

平日の午前中開催にもかかわらず、保護者の方々、そして地域の方々にたくさん協力をいただき、子どもたちの安全確保と応援をしてもらいました。本当に有り難いことであり、子どもたちも職員も感謝の気持ちでいっぱいです。

子どもたちも多くの声援に背中を押され、練習よりもよいタイムで走ることができ、終わった後も笑顔がたくさん見られました。本校が充実した教育活動を進められているのも、この「ふるさと坂瀬川」の皆さんのご理解並びにご協力のおかげです。本当にありがとうございました。

1月31日(火) みんな集まっての児童集会

この3年間、新型コロナウイルス感染症対策として、屋内での子どもたちの集会活動は、基本的にリモート中心で行ってきました。しかし、校内の状況を見ながら、今回の児童集会は、全校児童集まって実施しました。全員集まっての集会活動は、他学年の聞く姿勢や話す姿勢を見ながら刺激を受けるよい機会であり、リモートでは得られない効果があると考えています。本日は、学級目標に対する反省や委員会活動の総括の発表がありました。

どの学年も、学級活動で話し合った内容を、相手意識をもって堂々と発表してくれました。また、各委員会からの発表も、次年度に向けて取り組みたいことを交えて紹介してくれました。

子どもたちの様子を見ていてうれしかったのは、それぞれの委員会の発表に対して、「○○委員会さんが□□を行ってくれたおかげで、みんなが楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。」という感謝を伝える意見が多数出されたことです。これらの意見から、児童会活動に携わった高学年の児童も、達成感や今後の活動への意欲をもつことにつながったと感じました。また、このような児童会の活動に憧れをもち、「学校のみんなのために、こんなことを企画してみたい。」という、更なる意欲にもつながったようです。

本年度も、残り2ヶ月となりました。年度初めに立てた目標の達成に向けて、充実した学級生活や学校生活を送ってくれることを期待しています。

1月23日~1月27日

1月27日(金) 雨にも負けずボランティア

本日は、冷たい雨が降る朝でした。天気がよければ、朝から外に飛び出して、校舎周辺の落ち葉集めや学級園の草取りといったボランティア活動をがんばる坂っ子たちですが、雨が降ってはできません。そのような時は、校舎を回って「あいさつボランティア」に取り組む子が多いようです。校長室や職員室にも、「○年生です。おはようございます。」と元気な姿を見せてくれます。

今日は職員玄関前がにぎやかだと思って見てみると、2年生の子どもたちが、ガムテープを使って玄関マットをきれいにしてくれていました。砂ぼこりがテープにくっつくのが楽しかったのか、夢中で作業していました。

3年前から子どもたちに意識付けを図ってきた朝のボランティア活動は、本校のよき伝統となり、大切に引き継がれてきています。自分たちの学校を、自分たちの手で美しく守り続ける子どもたちであってほしいと思います。

1月26日(木) 納豆はどんなふうに食べる?

本日の給食には、納豆がありました。いつものように子どもたちが給食を食べている様子を見て回ると、納豆を一生懸命かき混ぜている場面に出会いました。よく観察すると、納豆をご飯の上にのせて一緒に食べる子もいれば、納豆だけを美味しそうに頬張っている子もいました。以前から何となく気になっていたので、「納豆はご飯に混ぜて食べる派ですか、それとも納豆だけを食べる派ですか?」と、各学級で尋ねてみました。結果は、半々でした。ご飯に混ぜずに食べるという子に理由を聞くと、「ご飯がネバネバするのが嫌だから」や「ご飯は、ご飯だけで食べたい」など、なるほどと思う答えが返ってきました。ご飯に混ぜて食べる子に理由を聞くと、「ご飯がもっと美味しくなるから」と答えてくれました。食べ方はいろいろでも、みんな納豆を美味しく食べていることが分かり、うれしくなりました。

今週は、給食記念週間です。献立を見ると、給食の歴史を子どもたちに知ってもらうために、苓北町で収穫されたものや昔ながらの献立を参考としながらメニューを考えられています。本当に有り難いことです。子どもたちにいつも話していることですが、感謝の気持ちを大切にしながら食べてほしいと思います。

1月25日(水) 冬の遊びをしよう

昨晩から降った雪が残る、大変寒い一日でした。しかし、子どもたちは、朝からわずかな雪を集めたり、水たまりの氷を探して回ったりと、冬を楽しんでいるようでした。

1年生の生活科で冬の遊びを楽しむ学習活動がありますが、子どもたちが手作りの凧をあげていたので、私も加えてもらいました。ほどよい風が吹いていましたので、意外に高く上がる凧もありました。中には糸が絡まってしまい、それをほどくことに時間がかかる子もいました。「校長先生、糸を巻いてください。」とSOSを出してくる子もいて、いろいろな手伝いをすることになりましたが、楽しい時間でした。

1月24日(火) はたらくことのよさ

本日、2年生の道徳科の授業を見せてもらいました。「はらたくことのよさ」という主題のもと、教材を通して、みんなのために働こうとする実践意欲と態度を養うことをねらいとして授業が行われました。教材は、 「平成28年熊本地震関連教材『つなぐ ~熊本の明日へ~』」の「しょう来のゆめ」を使い、お父さんや警察官の働く姿を見た主人公の気持ちを考える学習活動が行われました。2年生の子どもたちは、主人公が手伝いや学校の仕事をがんばっている時の気持ちを考えながら、働くことが自分の回りの人たちの役に立っていることや、笑顔につながっていることに気付いていったようでした。また、これからお手伝いやボランティアをもっとがんばりたいという思いを膨らませていたようでした。

授業を見ている私も、子どもたちの純粋な思いに触れ、この子どもたちのためにがんばって働こうという思いが高まりました。

1月23日(月) 待っていてくれて「ありがとう」

いつも給食の時間は、各学級を回って子どもたちの様子を見ています。子どもたちが美味しそうに(時には苦手な食べ物もあるようですが・・・・)給食を食べている様子を見ると、私も幸せな気持ちになります。

本日は、早朝から出張しており、学校に戻った時は、給食の終わりの方でした。私も急いで給食を食べましたが、いつものように給食の時間に校内を回ることができませんでした。昼休みに私の姿を見かけた低学年の子どもたちが、「校長先生、どうして今日は、給食の時に来なかったんですか。」と聞いてきたので、「ごめん、ごめん。」と謝りました。子どもたちが待ってくれていることは、本当に幸せであり、有り難いことだと感じた瞬間でした。

1月16日~1月20日

1月20日(金) 朝からがんばる1年生

朝から子どもたちの様子を見ていると、1年生が学級園に植えた花の世話をよく頑張っています。毎日、如雨露に何度も水を入れ、水かけをしています。1年生の会話を聞いていると、「ここの花がのどが渇いているよ。」と話ながら水をかけていて、何となく心が温かくなります。水くみをしている時に、靴に水かかかってしまうこともありますが、何となく折り合いを付けながら作業しています。自分たちの所だけでなく、他学年の学級園にもたっぷり水をかけてくれています。そんな1年生の姿を見ながら、1年生なりに「考動力」や「かかわり合う力」がしっかり身に付いてきていることを感じ、うれしい気持ちになります。

1月19日(木) よいこと、悪いことを区別して

1年生の道徳科の授業が行われ、参観させてもらいました。本日の授業は、教材「それって、おかしいよ」を使い、よいことと悪いことを区別し、よいと思うことを進んで行うことについて考える内容でした。子どもたちが日常生活を送る中で、よいことと思っていながらも、なかなか言動で表すことができない場合もあります。大人も同じかもしれません。担任から「よいと思ったことをするためには、どんな気持ちが大切でしょう」という問いかけに対して、子どもたちは、教材に出てくる主人公の気持ちと自分の経験等を重ねながら考えていきました。滑り台に並んでいるときに、友だちが横入りをしてきます。その時の主人公の気持ちを色で表現し、その色を選んだ理由を発表していました。また、主人公が横入りしてきた友だちに対して、「それって、おかしいよ。」と言ったときの気持ちや、並んでいる他の人たちの気持ちを多角的に考えていました。授業中に子どもたちからいろいろなつぶやきが聞かれ、1年生の子どもたちがしっかり成長してきていることを感じました。

1月18日(水) 目標に向かって

1月27日(金)に、持久走大会を計画しています。例年11月に実施していたのですが、昨年の11月に研究発表会を含め行事等が集中し、子どもたちの疲労や落ち着いた学習環境の確保という点を考慮し、本年度は1月に実施することにしました。3年生以上の自計学を見せてもらっていますが、子どもたちの日記の中に、目標タイムや大会に向けての意欲を表した内容が増えてきました。本日も低学年がコースを使って練習をするということで、お手伝いをしました。子どもたちが一生懸命頑張っている姿を見ると、本当にうれしく思います。私の目の前で、転んでしまった子がいました。泣いて動かなくなるのでは心配しましたが、すくっと立ち上がり、再びゴール目指して走り始めました。

学校で持久走に取り組むときは、目標をクリアしながら進んでいく「マラソンカード」を作っていました。私も体育を担当していたときは、子どもたちが意欲をもって練習できるよう、いろいろ考えながら作っていました。今年の本校のマラソンカードは、委員会の子どもたちがタブレット端末を使って作成したそうです。見せてもらいましたが、よくできていて感心しました。一人一人が目標をもち、その実現に向けて練習を頑張ってくれることを期待しています。

1月17日(火) あいさつは届けるもの

本日、3学期の地区児童会を行いました。冬休みの暮らしの反省や登校班の集合時間や集合場所等の確認を中心に、異学年での話し合いが行われていました。

先週の火曜日が3学期の始業式でしたが、冬休み中は、大きな事故やけがもなく、安全に生活できていたようでした。日常の生活場面での振り返りとして、いつも話題となるのが「地域でのあいさつ」です。「地域でも明るいあいさつができましたか?」の問いに、「よくできた」と自信をもって挙手できる子がやや少なかったようです。

本校の職員が、「みんなは、あいさつをしていると思っていますが、何のためにあいさつをしているのだろう。」と尋ねていました。「あいさつは、相手に届けられて『あいさつ』と言えるのじゃないかな。みんなのあいさつは、地域の人たちに届いていますか?」と語りかけ、意識付けをしてくれていることを大変うれしく感じました。

あいさつを相手に届けられる子どもたちを目指し、3学期も粘り強く意識付けを続けていきたいと思います。

1月16日(月) 愛情を込めて育てています

最近の温かさもあってか、学級園の花が大変大きく育ってきました。朝から1年生を見ていると、一人一鉢や学級園の花苗に欠かさず水かけをしている様子が見られます。ペットボトルに水を入れて、何度も学級園に向かう姿に、子どもたちの成長を感じます。リビングストンデージーやパンジーなどは、葉の部分がどんどん大きくなってきていることを感じます。小さな草も子どもたちが抜いているので、伸び伸びと育っているのでしょう。

先週末は20℃近くまで気温が上がりましたが、これから寒さも本番を迎えます。厳しい寒さに耐え、春に大きな花を咲かせてくれることを願って、これからも愛情を込めて育ててくれることでしょう。

1月10日~1月13日

1月13日(金) 健康おみくじ

低学年の子どもたちが、保健室前の掲示板を見ながら楽しそうにしていました。現在、保健室前の掲示板には「健康おみくじ」が貼ってあります以前にも紹介しましたが、保健室前の掲示は工夫されていて、私も毎回楽しみにしています。子どもたちがずいぶん触ったのか、掲示された当初よりおみくじ用の厚紙が弱くなっていくようです。おみくじ棒を選び、そこに書かれたカードをめくるというものですが、子どもたちの健康面で大切なことが書かれています。午後の休み時間に保健室前を通ると、今度は6年生の子どもたちがおみくじを引いている様子を見かけました。この「健康おみくじ」で楽しみながら、健康な学校生活を送ってほしいと願っています。

1月12日(木) 音楽に合わせて

本校のホールから、何やら音楽が流れていました。どんな授業が行われているのだろうとのぞいてみると、4年生が寝っ転がったり走ったりしながら、楽しそうに体を動かしていました。音楽の鑑賞の授業で、「ノルウェー舞曲 第2番」の曲の流れを感じ取り、その流れに合わせて自分で体を動かすといった授業だったようです。子どもたちの様子を見ていると、恥ずかしさなど微塵もなく、思い思いに動きながら、音楽を楽しんでいることが伝わってきました。私もちょっとだけ参加したのですが、子どもたちの表現には敵いませんでした。写真では伝わりにくいですが、音楽の授業を体全体で楽しんでいる4年生の子どもたちは、本当にすごいと感じました。

1月11日(水) 子どもたちの発想の豊かさ

校内を回っていると、1年生の子どもたちが廊下の教材棚から何かを探している様子が見えました。何を探しているのかと思いのぞいてみると、図工で使う道具を見つけているようでした。「校長先生、見てください。」と教室から声がしたので入ってみると、色々なものを一生懸命並べていました。1年生の図工「ならべて ならべて」の学習で、教室にある身近なものを並べて、いろいろな形作りに挑戦していました。プラスチックのコップを並べる子、マジックを色とりどりに並べる子、粘土板などをつなげながら道路を作る子など、子どもたちの発想の豊かさに驚かされました。一人で作る子や友だちと協力しながら作る子もいて、面白い学習だと感じました。磁石を持ってきて並べる子もいましたが、いろいろなところにくっついてしまうため、悪戦苦闘していました。

作った形を一生懸命説明してくれる子の話を聞きながら、私もその世界に引き込まれていくようでした。

1月10日(火) 目標をもった生活を!

冬休み期間中静かだった坂瀬川小学校に、活気のある子どもたちの声が戻ってきました。本日から3学期がスタートしました。新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中ではありますが、朝から子どもたちは元気に登校し、大きな声で「おはようございます」と、笑顔であいさつをしてくれました。

登校した子どもたちは、早速朝からボランティア活動を頑張り、リズムある学校生活のスタートとなりました。感染症対策として、始業式はリモート形式で行いましたが、私の問いかけに反応し、一生懸命聞いてくれていることが、画面越しに伝わってきました。子どもたちには、夢の実現に近付くためために、目標をもって毎日生活してほしいことを話しました。また、夢を叶えるためには、友だちや家族、地域の方々等、自分たちを支えてくれている人たちに感謝の気持ちを表現することが大切であることも伝えました。

教室を回っていると、お正月の思い出を担任に話している光景がたくさん見られ、心に残る冬休みを送ってくれたことを感じました。50日ほどの短い学期ではありますが、一人一人が目標をもち、その実現に向かって努力する学期にしてほしいと願っています。

3学期も本校の教育活動に対して、ご理解並びにご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

12月19日~12月23日

12月23日(金) 充実した76日間でした

本日、2学期の終業式を行いました。新型コロナウイルスの感染状況等を考慮し、各教室をリモートでつなぐ終業式となりました。各学年の代表児童が、2学期に思い出に残ったことや頑張ったことなどについて発表してくれました。2学期は校外での活動や行事等も数多く行いましたので、その時の感想発表の内容もそれらのことに触れたものが紹介されました。原稿を見ずに発表する子もいて、大変感心しました。

私からは、2学期の始業式に「こんな2学期を目指そう」と話をしたことが達成できたかどうか、振り返ってもらいました。また、学校教育目標に沿った活動場面を写真で示し、子どもたちの頑張りを褒め、充実した2学期であったことを話しました。

その後、各教室を周りながら子どもたちの表情を見ていきましたが、それぞれが明日からの冬休みを楽しみにしていることが伝わってきました。子どもたちには、けがや病気には十分注意し、思い出に残る冬休みにしてほしいと話をしました。

2学期も、本校の教育活動に対しましてご理解及びご協力いただき、心より感謝申し上げます。来る令和5年(2023年)が、子どもたちにとってさらに充実した年になるよう願っています。

12月22日(木) 日本の伝統 そしてHappy Christmas!

イギリス出身で、現在英語指導コーディネーターをされている先生をお迎えし、3・4年生で交流会が行われました。まず、4年生が国語の学習でまとめた「自分が紹介したい伝統工芸」を紹介しました。扇子や西陣織、肥後象眼など、自分で描いた絵や写真を交えながら、大変分かりやすく発表していました。

その後、英語指導コーディネーターの先生から、イギリスのクリスマスについて、クイズを交えながら詳しく教えていただきました。クリスマスが間近に迫っているということもあり、子どもたちは、興味深く聞いていました。12月25日の4週間前の日曜日から12月24日までの準備期間(アドベント)があることやその期間中に準備する7つのことなど、知らないことがたくさんあり、驚きの声を上げていました。

4年生の発表や英語指導コーディネーターの先生の話を聞きながら、知らないことがたくさんあり、改めて日本や世界は広いことを感じました。

12月21日(水) 人権感覚を磨く職員研修

先週までの2週間を校内人権旬間と位置付け、各学年での人権学習をはじめ、熊本県人権子ども集会の実践発表の視聴や人権集会、人権にかかわる講話等を行い、子どもたちも様々なことを学んできました。本校では、人権教育を学校経営の基盤に据え、日々の教育活動を進めています。子どもたちだけでなく、私たち職員も、日々の見方や考え方を振り返り、一人一人が人権感覚を磨く研修を行っています。

今回は、他管内より講師をお招きし、本県が作成している人権研修テキストを使い、ポイントとなる大切な部分を一つ一つ押さえながら、丁寧に説明していただきました。最後に「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」という人権教育の目標を大切にし、日々の教育活動を進めてほしいと助言をいただきました。大変貴重な話を聞くことができ、大変有意義な研修となりました。

2時間目に2年生、3時間目に1年生の楽しそうな声が聞こえたので見に行くと、なわとびを使った体育の授業が行われていました。2年生は後ろとびやあやとび、交差とびなど、新しい技に挑戦していました。「校長先生、見ててください。」と、あちらこちらから声がかかります。何度も引っかかりながらも、少しずつ上手になっていく様子が見られ、子どもたちはすごいなと感じました。

1年生は、みんなでながなわに挑戦していました。私も回し手になり、授業に参加させてもらいました。最初は怖がっていた子も、みんなに声をかけられ、勇気を出して挑戦する姿が素敵でした。授業後半では、途切れずに連続でとべるようになってきました。

なわとびは、運動する上で必要な調整力を高めることに適していると考えます。今年の冬は、私も子どもたちに負けないよう、なわとびの練習を頑張ろうと思います。

12月19日(月) 「ゆきがふりました」

土曜日から日曜日にかけて、天草でも雪が降りました。今日も大変寒い朝でしたが、子どもたちは、歩いて元気に登校してくれました。いつものように、子どもたちと正門で朝の挨拶を交わしていると、一人の1年生が近付いてきて、「校長先生、昨日葉っぱに雪が積もっていました。」と教えてくれました。「葉っぱの雪を集めましたか?」と尋ねると、首を降りながら「とけちゃった。」と残念そうに答えてくれました。雪の降る様子を見ながら、雪遊びができることを楽しみにしていたのでしょう。

朝から校区を見て回っても、どこにも雪が残っていませんでしたので、子どもたちはいつものように登校できると、安心していました。しかし、苓北町の中には、大変雪が積もったところもあったようです。本校の職員から、「我が家の庭の様子は、こうでしたよ。」と写真を見せてもらい、その様子に驚きました。子どもたちのふるさとである苓北町にも、様々な風景があるのだと感じました。

連絡

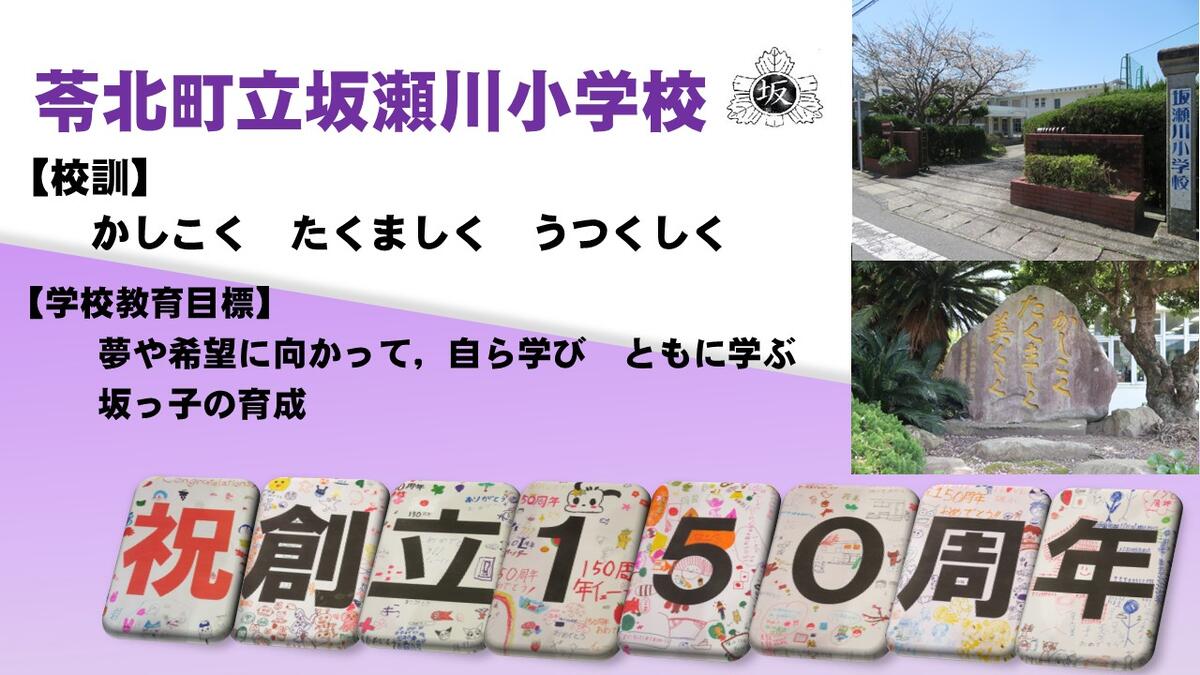

祝!創立150周年

令和7年は、坂瀬川小学校創立150周年でした。

記念式典は、11月16日(日)に多くのお客様をお迎えして行うことができました。ご来校いただいた皆様、ご支援・ご協力くださった皆様、ありがとうございました。→お礼(HP用).pdf

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当

学校情報化優良校〔 ~2027/03/31〕