熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

2014年11月の記事一覧

喜んでいただけましたか?

3年生は、総合的な学習の時間の勉強の一つとして毎年学校近くの特別養護老人ホームの訪問に行っています。

おとしよりの皆さんに喜んでもらうこと子どもたち自身が考えて、出し物として発表しています。

各グループで考えたゲームなどを自分たちで作って持っていきました。皆さんも楽しみにしてくださっていたようで、「楽しかったです。」と感想を言ってくださいました。

総合的な学習の時間は、教科書はなく、子どもたちが課題を見つけ、自ら考え行動する力をつけることを目標の一つとしています。

おとしよりの皆さんに喜んでいただけたことで、子どもたちも自信を深めたことだろうと思います。

ホームの職員の皆様にも大変お世話になりました。今後とも子どもたちの健やかな成長のためにご支援いただけますとありがたいです。

(プライバシー保護の観点からおとしよりのみなさんの顔にはフィルターをかけています。ご了承ください。)

※去年は私も3年生担任で、子どもたちを連れて3回訪問させていただきました。でしゃばりなので、子どもの出し物の後にカラオケで歌を歌わせていただきました。

今年も歌おうと楽しみにしていたのですが、残念ながら担任ではなくなりました。来年は歌いに行きます!!!(えっ?来なくていい?やっぱり

おとしよりの皆さんに喜んでもらうこと子どもたち自身が考えて、出し物として発表しています。

各グループで考えたゲームなどを自分たちで作って持っていきました。皆さんも楽しみにしてくださっていたようで、「楽しかったです。」と感想を言ってくださいました。

総合的な学習の時間は、教科書はなく、子どもたちが課題を見つけ、自ら考え行動する力をつけることを目標の一つとしています。

おとしよりの皆さんに喜んでいただけたことで、子どもたちも自信を深めたことだろうと思います。

ホームの職員の皆様にも大変お世話になりました。今後とも子どもたちの健やかな成長のためにご支援いただけますとありがたいです。

(プライバシー保護の観点からおとしよりのみなさんの顔にはフィルターをかけています。ご了承ください。)

※去年は私も3年生担任で、子どもたちを連れて3回訪問させていただきました。でしゃばりなので、子どもの出し物の後にカラオケで歌を歌わせていただきました。

今年も歌おうと楽しみにしていたのですが、残念ながら担任ではなくなりました。来年は歌いに行きます!!!(えっ?来なくていい?やっぱり

人が人として尊重される大切さ

今日は、午後から八千把小学校と第二中学校で人権教育の授業研究会があり、本校職員の多くが参加してまいりました。

今日は、午後から八千把小学校と第二中学校で人権教育の授業研究会があり、本校職員の多くが参加してまいりました。太田郷小学校では人権教育をすべての教育の基盤として考えており、子どもたちには人が人として尊重されること、互いに認め合い支え合うことの大切さを学校生活のあらゆる場面で教えています。

もちろん、私たち教師も人間であり、未熟なところもいくつもあります。だからこそ、子どもたちへ正しい認識を持たせるためにも常に勉強を積み重ねているところです。

子どもたちとともに、人権の大切さをこれからも学び続けていきます。

保護者の皆様も、折に触れ、お子さんと人権の大切さについて話し合ってみてください。

中庭も遊び場

太田郷小学校には三階建ての校舎が二つあります。

その間には中庭があって、鉄棒も設置してあります。低学年、特に二年生がよく中庭で遊んでいます。

鉄棒だけでなく、縄跳びをしたり鬼ごっこをしたりしています。

今日は、国語の学習で作った「ブーメラン」を飛ばしていました。「先生、こうやるんだよ」と説明してくれました。

中庭も子どもたちにとっては大切な遊び場のようです。

その間には中庭があって、鉄棒も設置してあります。低学年、特に二年生がよく中庭で遊んでいます。

鉄棒だけでなく、縄跳びをしたり鬼ごっこをしたりしています。

今日は、国語の学習で作った「ブーメラン」を飛ばしていました。「先生、こうやるんだよ」と説明してくれました。

中庭も子どもたちにとっては大切な遊び場のようです。

今どきの版画制作

この時期は、美術展に向けて図工作品に力を入れる時期です。

写真は、5年生が版画に取り組んでいるところです。私が教職に就いたころは、版画板は普通のうすい合板で木目も入っており、よく割れていました。

また、彫刻刀は柄が木製で、ちょっと角度を間違えると歯がこぼれるようなもので、子どもの指導には時間と気を使ったものです。

今は、版画の材料がセットになっており、板もやわらかく掘りやすく加工してあります。彫刻刀も握り手が柔らかいプラスチック製のものであったり、歯の先にカバーがついてけが防止の工夫がしてあったりします。下絵を描くときも、直接版画板に書くのではなく、薄い紙に書いて裏返し、カーボン紙をはさんで書くようになっています。

板には色が付けてあり、掘ったところ(白くなるところ)と残ったところ(黒くなるところ)がイメージできるようになっています。

教材の世界も日進月歩です。でも、どんなに便利になっても作るのは子ども、指導は私たち教員です。指導力向上のため私たちも日々勉強しています。

思い出に残る版画ができるといいですね。

写真は、5年生が版画に取り組んでいるところです。私が教職に就いたころは、版画板は普通のうすい合板で木目も入っており、よく割れていました。

また、彫刻刀は柄が木製で、ちょっと角度を間違えると歯がこぼれるようなもので、子どもの指導には時間と気を使ったものです。

今は、版画の材料がセットになっており、板もやわらかく掘りやすく加工してあります。彫刻刀も握り手が柔らかいプラスチック製のものであったり、歯の先にカバーがついてけが防止の工夫がしてあったりします。下絵を描くときも、直接版画板に書くのではなく、薄い紙に書いて裏返し、カーボン紙をはさんで書くようになっています。

板には色が付けてあり、掘ったところ(白くなるところ)と残ったところ(黒くなるところ)がイメージできるようになっています。

教材の世界も日進月歩です。でも、どんなに便利になっても作るのは子ども、指導は私たち教員です。指導力向上のため私たちも日々勉強しています。

思い出に残る版画ができるといいですね。

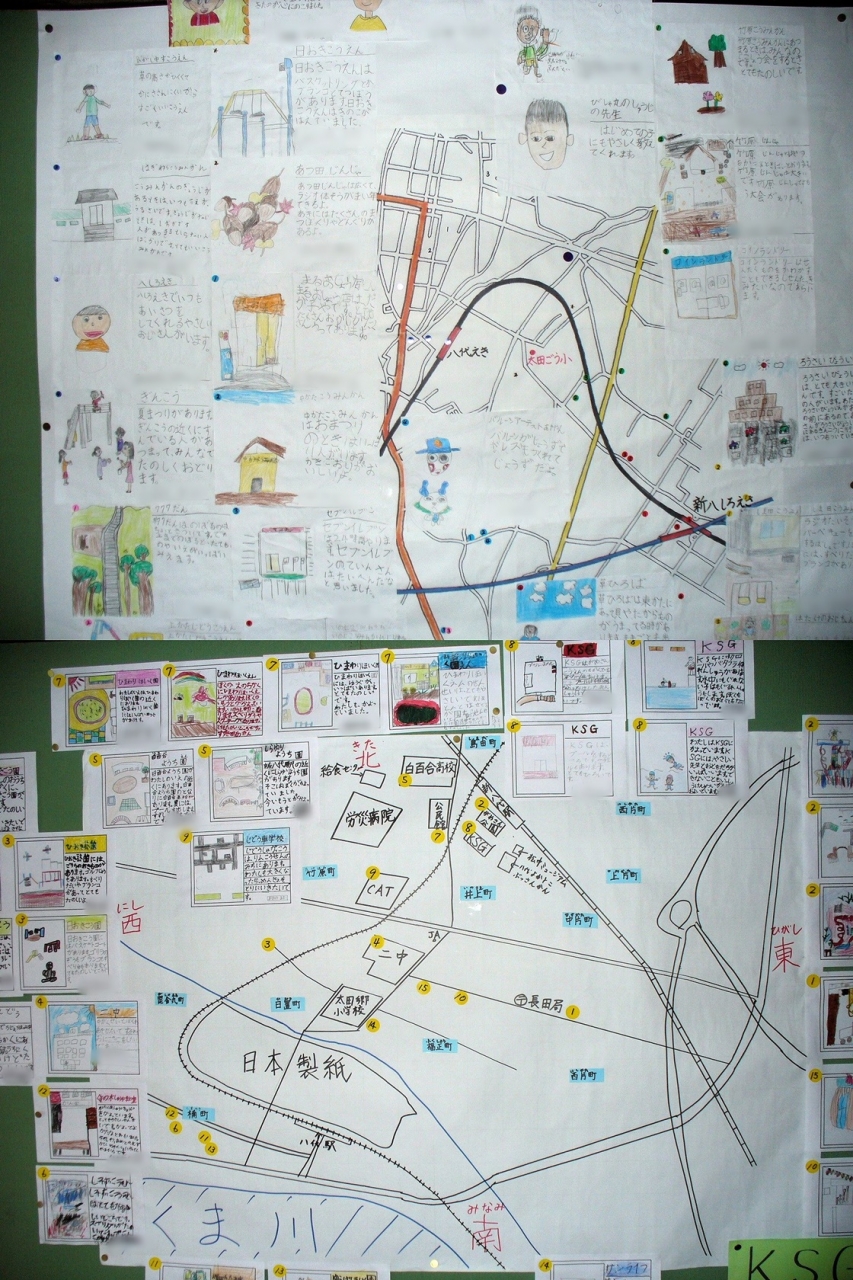

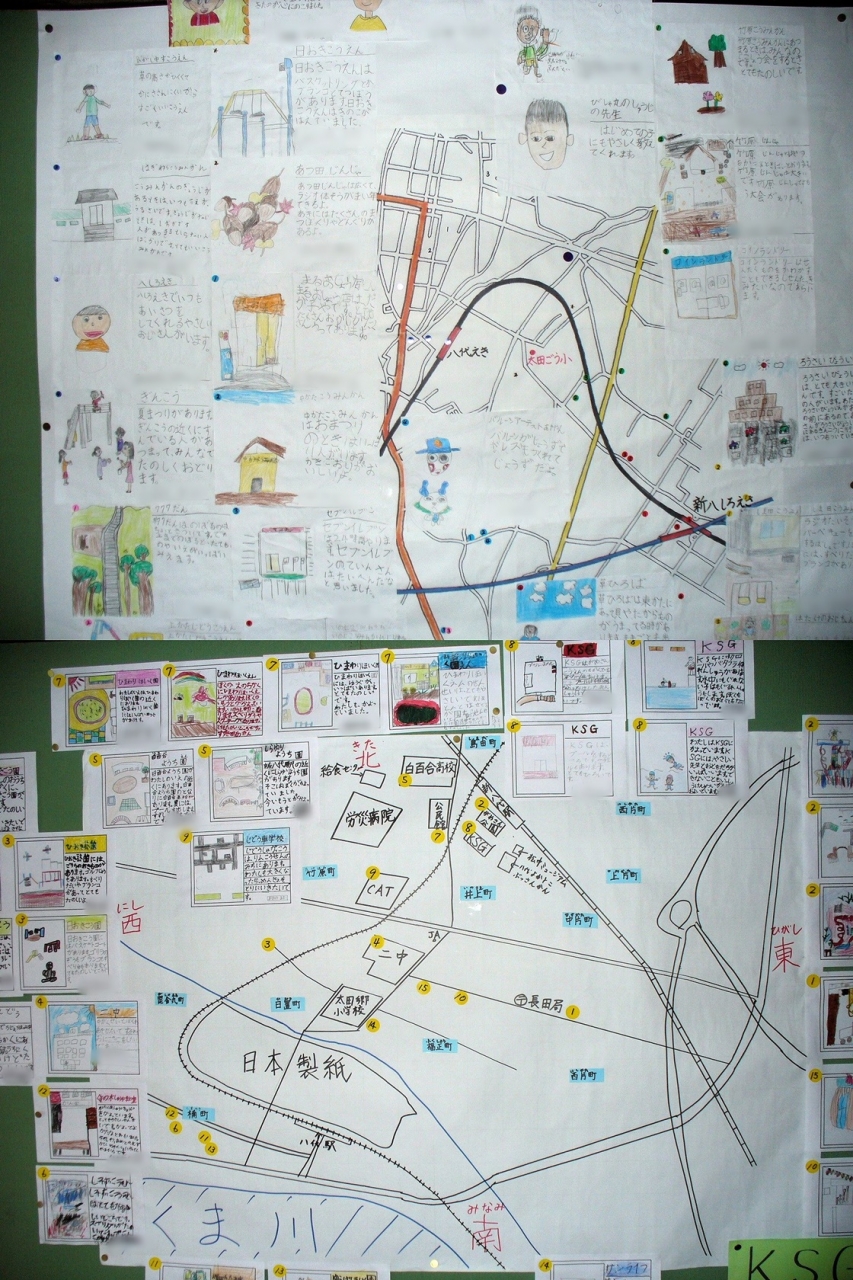

まちたんけん発表

2年生教室へ行く途中の掲示板には、2年生が生活科でまちたんけんをした結果を地図上に表してあります。

一人一人が見つけた建物や品物、人の様子などを自分の言葉で上手に表しています。

これは、3年生で行う校区探検にもつながるものです。すでにご覧になった保護者の方もいらっしゃると思いますが、12月の授業参観の折にぜひご覧ください。

※子どもたちの名前は写真上では消してあります。

一人一人が見つけた建物や品物、人の様子などを自分の言葉で上手に表しています。

これは、3年生で行う校区探検にもつながるものです。すでにご覧になった保護者の方もいらっしゃると思いますが、12月の授業参観の折にぜひご覧ください。

※子どもたちの名前は写真上では消してあります。

サクラソウ成長中!

ご覧のように見事に育っている植物、これは、校長先生の「桜草」(セイヨウサクラソウ)です。

日照時間が短くなってきましたが、丹精込めて育てておられるのでこんなに立派な苗ができました。

12月には花が咲くそうです。楽しみですね。

こんな花が咲くのかな・・・・・↓

日照時間が短くなってきましたが、丹精込めて育てておられるのでこんなに立派な苗ができました。

12月には花が咲くそうです。楽しみですね。

こんな花が咲くのかな・・・・・↓

めったに食べられない『おこげ』

私が子どものころは、ガス炊飯器というものがあって、よく「おこげ」ができていました。その香ばしいにおいが好きで、わざわざそこをもらって食べたりしていました。

私が子どものころは、ガス炊飯器というものがあって、よく「おこげ」ができていました。その香ばしいにおいが好きで、わざわざそこをもらって食べたりしていました。技術の進歩は急激で、今の炊飯器はすごく高性能です。おこげができたり、炊きムラができたりすることはほとんどありません。(一部の炊飯器ではわざわざそういう機能のあるものもあるようです。)

先日お知らせした五年生の調理実習ですが、今日は別のクラスで行いました。写真にもあるようにおいしそうな『おこげ』ができて、人気でした。

完全に炭化したものはよくないそうですが、こんがりきつね色の部分は焼きおにぎりのようで、子どもたちも喜んで食べていました。

5年生球技大会に向けて

今日の朝は特に冷え込みましたね。学校の桜の葉もほとんど落ちてしまいました。

ところで、3連休明けの25日(火)には、5年生が球技大会に参加します。他の学校との対戦です。

種目はソフトバレーボールです。ソフトバレーはボールが柔らかいだけでバレーボールとルールはほぼ同じです。(基本は4人でしますが、大会独自のローカルルールもあります。)

5年生は、最近学校に来ると体育館で練習を積んでいます。まだまだ、うまくつながりませんが、本番ではきっと実力を発揮してくれることでしょう。

ところで、3連休明けの25日(火)には、5年生が球技大会に参加します。他の学校との対戦です。

種目はソフトバレーボールです。ソフトバレーはボールが柔らかいだけでバレーボールとルールはほぼ同じです。(基本は4人でしますが、大会独自のローカルルールもあります。)

5年生は、最近学校に来ると体育館で練習を積んでいます。まだまだ、うまくつながりませんが、本番ではきっと実力を発揮してくれることでしょう。

不思議な理科の時間(2年生学年行事)

16日(日)には、2年生の学年行事が行われました。

熊本大学教育学部の理科教育担当の渡邊先生が学生さんを連れてこられました。

理科の面白さを子どもたちに体験させる活動でした。学生さんたちが、たくさんの材料を使って2年生のみんなに不思議な現象を体験させてくださいました。

学生さんのお話がとても上手で、参加された太田郷小の先生方も感心されていました。

数年後、本当の先生としてみんなに理科を教えてくださることでしょうね。

熊本大学教育学部の理科教育担当の渡邊先生が学生さんを連れてこられました。

理科の面白さを子どもたちに体験させる活動でした。学生さんたちが、たくさんの材料を使って2年生のみんなに不思議な現象を体験させてくださいました。

学生さんのお話がとても上手で、参加された太田郷小の先生方も感心されていました。

数年後、本当の先生としてみんなに理科を教えてくださることでしょうね。

はじめてのご飯とみそ汁

小学校は5年生6年生で家庭科を学習します。 子どもたちにとっての楽しみは、やはり調理実習です。

写真の5年生の調理実習は「ご飯とみそ汁を作ろう」です。

ご飯は耐熱ガラスの鍋でたける様子を観察しながら作りました。みそ汁はだしを取り、具材も工夫しました。アオサもいろどりに入れました。

写真では声は響きませんが、それはまあ、にぎやかな調理実習でした。

(私も子どもたちからずいぶん試食をすすめられましたが今回はご遠慮いたしました・・・ゴメンネ)

写真の5年生の調理実習は「ご飯とみそ汁を作ろう」です。

ご飯は耐熱ガラスの鍋でたける様子を観察しながら作りました。みそ汁はだしを取り、具材も工夫しました。アオサもいろどりに入れました。

写真では声は響きませんが、それはまあ、にぎやかな調理実習でした。

(私も子どもたちからずいぶん試食をすすめられましたが今回はご遠慮いたしました・・・ゴメンネ)

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

2

4

6

8

5

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。