熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

2014年12月の記事一覧

気をつけて帰るんだよ

今日は、朝から雨が降りました。帰りはあがりましたが、どんよりしてましたね。

かさ忘れがないか確かめようと靴箱に行くとちょうど一年生が帰るところでした。

「さようなら。気をつけて。かさをわすれないように。」「わすれないよ。先生さようなら。」元気に帰っていきました。

昨日幼稚園の避難訓練を見ましたが、やっぱり一年たつとずいぶんお兄さんお姉さんに見えるものですね。

下は、上の子どもたちとは違うクラスなのですが、同じく一年生の子どもたちの作品です。何をしているかわかりますか?「とびばこ」なんです。

初めての紙版画ですが、とても上手にできましたね。とっても高く跳んでいる様子がよくわかります。

きっととても気持ち良かったんでしょうね。楽しそうですもの。

かさ忘れがないか確かめようと靴箱に行くとちょうど一年生が帰るところでした。

「さようなら。気をつけて。かさをわすれないように。」「わすれないよ。先生さようなら。」元気に帰っていきました。

昨日幼稚園の避難訓練を見ましたが、やっぱり一年たつとずいぶんお兄さんお姉さんに見えるものですね。

下は、上の子どもたちとは違うクラスなのですが、同じく一年生の子どもたちの作品です。何をしているかわかりますか?「とびばこ」なんです。

初めての紙版画ですが、とても上手にできましたね。とっても高く跳んでいる様子がよくわかります。

きっととても気持ち良かったんでしょうね。楽しそうですもの。

きっとエースになれるよ

バスケットボール部は、バレー部と体育館を半分ずつ使っています。部員数が多く、他の部活動もそうですが、3年生は体育館をつかえる時間がそれほどたくさんありません。

そこで、体育館を上級生が使っている間、基礎トレーニングや基本練習を図工室などを使ってすることがあります。今日もマンツーマンディフェンスの練習をしていました。

とっても元気がよく、「こんにちはーーーーーーーーーーー\(◎o◎)/!」といつも大きな声であいさつしてくれます。

さあ、みんな、明日のエースを目指して練習頑張ろう。

※3年生は「太田郷キッズバスケットボール部」といいます。

動きが早くてどちらもピントが甘くなりました。すみません。<(_ _)>

そこで、体育館を上級生が使っている間、基礎トレーニングや基本練習を図工室などを使ってすることがあります。今日もマンツーマンディフェンスの練習をしていました。

とっても元気がよく、「こんにちはーーーーーーーーーーー\(◎o◎)/!」といつも大きな声であいさつしてくれます。

さあ、みんな、明日のエースを目指して練習頑張ろう。

※3年生は「太田郷キッズバスケットボール部」といいます。

動きが早くてどちらもピントが甘くなりました。すみません。<(_ _)>

衝撃の事実 《(*o*)》

私が授業をしている5年生の算数教室ベランダには、ネットの石鹸入れを2つかけています。

いつも石鹸がきれないように保健室からもらってくるのですが、この2週間ほどの間に4個もなくなってしまいました。

ミステリー「石鹸はどこだ?」事件\(◎o◎)/!

そして、ようやく今日犯人を突き止めました。そう、犯人は・・・君だ(`_´)メ カラス君。

算数教室からふと外を見ると真新しい石鹸を加えて飛び去る黒いカラスが見えました。

カラスが石鹸を大好きなのはご存知ですか?石鹸の主成分は油脂、つまり脂肪なのですが、カラスはこの脂肪が大好きなのです。食べ物として持ち去るのです。

私も、カラスが石鹸を持ち去ることは聞いたことがあり、くちばしでネットをやぶいて持ち去る話は知っていたのですが、しかし、下の写真をご覧ください。

やぶいた様子はなく、むしろ人がするように口を拡げて取り出したように見えます。このネットは口をしぼることができるのですが、どうやって開けたのでしょうか。

敵ながら見事な手口です。なんてことを言っていると学校の石鹸がとられてしまうので、皆さん、とられないよいアイデアがあったら教えてください。

今のところ被害が出ているのは第二校舎3階の算数教室のベランダだけです。普段あまり人がいない所だからでしょうか?

※子どもたちが被害を受けたりはしていませんのでご安心ください。

いつも石鹸がきれないように保健室からもらってくるのですが、この2週間ほどの間に4個もなくなってしまいました。

ミステリー「石鹸はどこだ?」事件\(◎o◎)/!

そして、ようやく今日犯人を突き止めました。そう、犯人は・・・君だ(`_´)メ カラス君。

算数教室からふと外を見ると真新しい石鹸を加えて飛び去る黒いカラスが見えました。

カラスが石鹸を大好きなのはご存知ですか?石鹸の主成分は油脂、つまり脂肪なのですが、カラスはこの脂肪が大好きなのです。食べ物として持ち去るのです。

私も、カラスが石鹸を持ち去ることは聞いたことがあり、くちばしでネットをやぶいて持ち去る話は知っていたのですが、しかし、下の写真をご覧ください。

やぶいた様子はなく、むしろ人がするように口を拡げて取り出したように見えます。このネットは口をしぼることができるのですが、どうやって開けたのでしょうか。

敵ながら見事な手口です。なんてことを言っていると学校の石鹸がとられてしまうので、皆さん、とられないよいアイデアがあったら教えてください。

今のところ被害が出ているのは第二校舎3階の算数教室のベランダだけです。普段あまり人がいない所だからでしょうか?

※子どもたちが被害を受けたりはしていませんのでご安心ください。

ぶくぶくうがいでむし歯予防

前回は水で練習でしたが、今日から本格的にフッ化物洗口が始まりました。

水と違ってかなり泡がたちます。多少戸惑ったり、思わず笑ってしまいそうになる子もいましたが、なんとか我慢して無事終了しました。

三年生には、学校応援団の保護者の皆さんがおいでになり、お手伝いをしてくださいました。

この取り組みが、少しでもむし歯予防につながるといいですね。でも、フッ化物洗口は、歯磨きを徹底した上でしないと効果がないそうです。

やっぱり、基本は「歯磨き」をていねいにすることですね。その意識も高まるといいですね。(●・▽・●)

水と違ってかなり泡がたちます。多少戸惑ったり、思わず笑ってしまいそうになる子もいましたが、なんとか我慢して無事終了しました。

三年生には、学校応援団の保護者の皆さんがおいでになり、お手伝いをしてくださいました。

この取り組みが、少しでもむし歯予防につながるといいですね。でも、フッ化物洗口は、歯磨きを徹底した上でしないと効果がないそうです。

やっぱり、基本は「歯磨き」をていねいにすることですね。その意識も高まるといいですね。(●・▽・●)

宮沢賢治をどう読むか???

今日の五時間目は研究授業が行われました。

学校で行われる研究授業は、大研(教職員全員で一つの代表授業を見る)、中研(低学年、中学年、高学年に分かれ、それぞれ一つの代表授業を見る)、小研(学年ごとに一つの代表授業を見る)というような種類があります。※これらは、あくまで教育現場の用語であり、パソコンで変換しても『大検・中堅・証券』などと変換されますが・・・(●・▽・●)

さて、本日は、低・中・高学年に分かれ、中研が行われました。高学年部会に参加しましたので、紹介します。

高学年部会は6年生の国語「やまなし」の授業でした。宮沢賢治の有名な童話です。今日のめあては「五月と十二月の場面を比べ、賢治が「やまなし」という題名をつけた理由を考えよう』というものでした。どういうことかな??という感じですよね。( ^∀^ ) 小学校六年生でなかなかレベルの高い課題です。

しかし、このクラスの子どもたちは果敢にこの課題に挑戦しました。

宮沢賢治の作品といえば「やまなし」のほかにも「注文の多い料理店」「よだかのほし」「どんぐりと山猫」「銀河鉄道の夜」など自然と人間を対比的に描いた作品、生命の尊厳をテーマにした作品などたくさんの童話で知られます。

また、暗示的な言葉や表現も多く、「やまなし」にも「クラムボン」や「イサド」など不思議な言葉が出てきます。だからこそ、解釈も様々にあり、読者それぞれが自分なりの解釈できる作品です。

今回の授業では、主人公とは思えない「やまなし」をなぜ題名にしたのか?というクラスの一人の児童の疑問を学習課題としました。

場面の対比から、子どもたちなりの解釈が出て面白かったのですが、多数の意見に左右されず、自分独自の解釈をする子もいてなかなか感心しました。

課題に対しては、「生命や未来の象徴であるやまなしこそがこの作品の主題になるからではないか」というレベルの高い結論になりました。

学校での授業は年間計画が決まっていて、この「やまなし」だけにたくさんの時間をとることはできないのですが、子どもたちの素直な疑問を時間をかけて徹底的に議論させることができると楽しいだろうなあと思いました。

低・中学年の授業が見られなかったことはとても残念でした。(ToT)

学校で行われる研究授業は、大研(教職員全員で一つの代表授業を見る)、中研(低学年、中学年、高学年に分かれ、それぞれ一つの代表授業を見る)、小研(学年ごとに一つの代表授業を見る)というような種類があります。※これらは、あくまで教育現場の用語であり、パソコンで変換しても『大検・中堅・証券』などと変換されますが・・・(●・▽・●)

さて、本日は、低・中・高学年に分かれ、中研が行われました。高学年部会に参加しましたので、紹介します。

高学年部会は6年生の国語「やまなし」の授業でした。宮沢賢治の有名な童話です。今日のめあては「五月と十二月の場面を比べ、賢治が「やまなし」という題名をつけた理由を考えよう』というものでした。どういうことかな??という感じですよね。( ^∀^ ) 小学校六年生でなかなかレベルの高い課題です。

しかし、このクラスの子どもたちは果敢にこの課題に挑戦しました。

宮沢賢治の作品といえば「やまなし」のほかにも「注文の多い料理店」「よだかのほし」「どんぐりと山猫」「銀河鉄道の夜」など自然と人間を対比的に描いた作品、生命の尊厳をテーマにした作品などたくさんの童話で知られます。

また、暗示的な言葉や表現も多く、「やまなし」にも「クラムボン」や「イサド」など不思議な言葉が出てきます。だからこそ、解釈も様々にあり、読者それぞれが自分なりの解釈できる作品です。

今回の授業では、主人公とは思えない「やまなし」をなぜ題名にしたのか?というクラスの一人の児童の疑問を学習課題としました。

場面の対比から、子どもたちなりの解釈が出て面白かったのですが、多数の意見に左右されず、自分独自の解釈をする子もいてなかなか感心しました。

課題に対しては、「生命や未来の象徴であるやまなしこそがこの作品の主題になるからではないか」というレベルの高い結論になりました。

学校での授業は年間計画が決まっていて、この「やまなし」だけにたくさんの時間をとることはできないのですが、子どもたちの素直な疑問を時間をかけて徹底的に議論させることができると楽しいだろうなあと思いました。

低・中学年の授業が見られなかったことはとても残念でした。(ToT)

幼稚園の避難訓練

今日は、おとなりの太田郷幼稚園の皆さんの避難訓練がありました。

太田郷小学校のお昼休みの時間に小学校の運動場の方に避難をしてくるとのことでした。

幼稚園と小学校の間には用水路があり、その上に「おこさ橋」という小さな橋が架かっています。その橋を渡って避難するという想定です。

お昼休みにみんな遊んでいましたので、「あれっ、訓練はないのかな?」と思ったのですが、普段通りの状態から避難訓練に変わりました。

幼稚園でもできるだけ実際に近い形でなされ、すごいなと思いました。

おこさ橋の前にみんなが集まると前へならえをしたり、口を手で押さえたりと先生のいいつけをよく守っていました。

橋を渡って小学校の体育館の前を一生懸命走っていきました。

運動場でのお話が終わるとみんなほっとした顔で幼稚園に帰りました。(右下の写真)

幼稚園と言っても、こんなにみんな集中して訓練ができるのだと感心しました。

太田郷小学校のお昼休みの時間に小学校の運動場の方に避難をしてくるとのことでした。

幼稚園と小学校の間には用水路があり、その上に「おこさ橋」という小さな橋が架かっています。その橋を渡って避難するという想定です。

お昼休みにみんな遊んでいましたので、「あれっ、訓練はないのかな?」と思ったのですが、普段通りの状態から避難訓練に変わりました。

幼稚園でもできるだけ実際に近い形でなされ、すごいなと思いました。

おこさ橋の前にみんなが集まると前へならえをしたり、口を手で押さえたりと先生のいいつけをよく守っていました。

橋を渡って小学校の体育館の前を一生懸命走っていきました。

運動場でのお話が終わるとみんなほっとした顔で幼稚園に帰りました。(右下の写真)

幼稚園と言っても、こんなにみんな集中して訓練ができるのだと感心しました。

みんな、元気でやってるかな❔

私は、学校で「転校事務」の担当もしています。太田郷小学校は、八代市内でも大規模校の部類に入るので、1年間でたくさんの人が転校していきます。

もちろん、本校に来てくれる人も同じくらいいるのですが、せっかく友達になったのに遠く離れた学校に行く人の場合は、いつでもとてもさみしいものです。

先日も、男の子が一人転校していきました。手続きの台帳を見直すたびに、みんな元気にやっているかな?と思い出されます。

みんな、げんきー?!! 時々太田郷小のことも思い出してね。(できれば先生のこともv(^ ^)v )

クラブ活動って楽しい(^ ^)(^ ^)

今日は2学期最後のクラブ活動の日でした。今年が初めてクラブに参加する4年生もずいぶん慣れてきました。

左側の写真上下は手芸クラブの活動の様子です。廊下には作品も展示してあります。

右側の写真上・中・下はお料理クラブの様子です。今日は、ケーキを作りました。写真を撮りに行った私も一ついただきました。男の子も数人入っています。

この下の左列は将棋クラブです。なんとトーナメント戦をしています。切磋琢磨しています。

右側上段は音楽クラブです。部活動の音楽部とは別ですが、音楽クラブと音楽部合同で文化祭など行事に参加することもあります。

右側下段は読書クラブの様子です。当然本好きが集まっているようで、写真を撮りに行ったときは物音ひとつさせずみんなで本を読んでいました。

実は、このほかにもクラブがたくさんあるのですが、3学期になってから残りはくわしく紹介します。

左側の写真上下は手芸クラブの活動の様子です。廊下には作品も展示してあります。

右側の写真上・中・下はお料理クラブの様子です。今日は、ケーキを作りました。写真を撮りに行った私も一ついただきました。男の子も数人入っています。

この下の左列は将棋クラブです。なんとトーナメント戦をしています。切磋琢磨しています。

右側上段は音楽クラブです。部活動の音楽部とは別ですが、音楽クラブと音楽部合同で文化祭など行事に参加することもあります。

右側下段は読書クラブの様子です。当然本好きが集まっているようで、写真を撮りに行ったときは物音ひとつさせずみんなで本を読んでいました。

実は、このほかにもクラブがたくさんあるのですが、3学期になってから残りはくわしく紹介します。

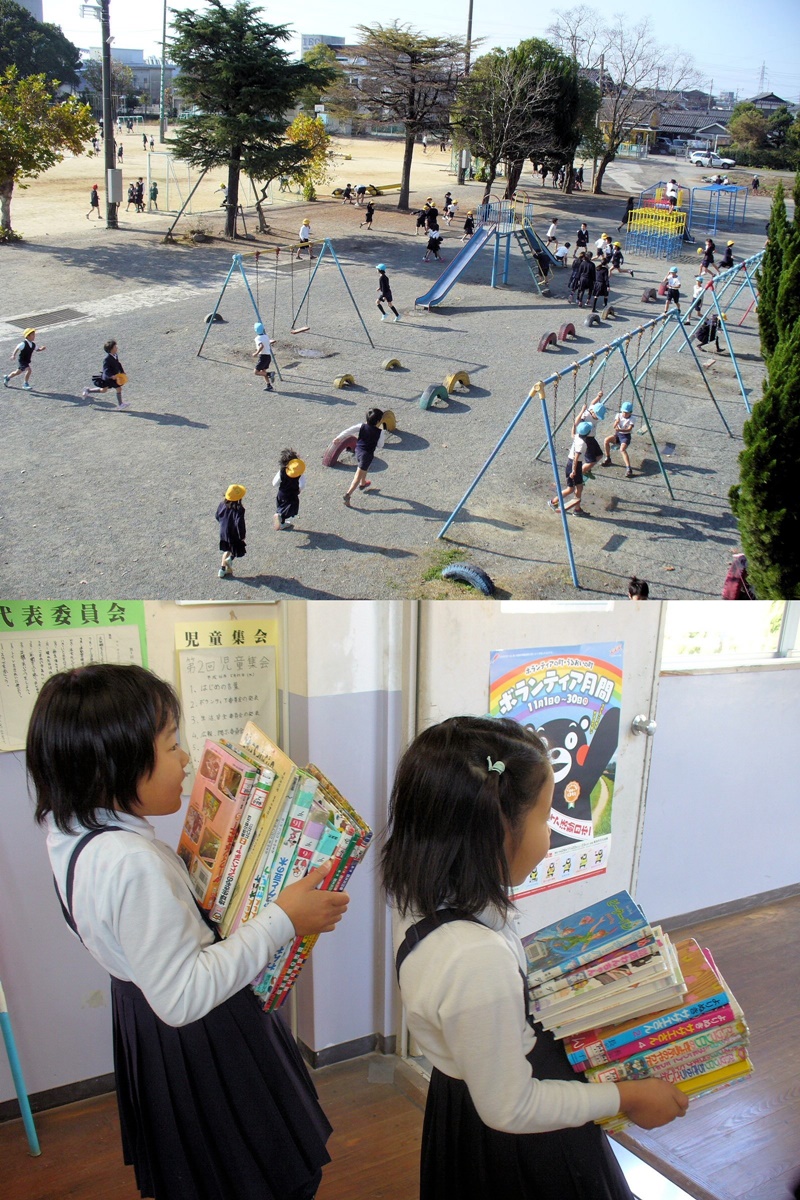

今日も元気な太田郷っ子

最近、本当に朝から寒いですね。今朝学校に来た時、ろうかの温度計は8℃でした。

昨日の夜から今朝にかけて雨が降ったようです。知らずに熟睡していました。(*´o`*)

写真上段は、昼休みの様子です。どんなに寒くてもやっぱり子どもたちは外遊びが好きです。

写真下段は、2年生の女の子たちが図書室から借りた学級文庫用の本をクラスに運ぶところです。とてもたくさんの本ですね。「重くない?」と聞くと「だいじょうぶです!」と元気にお返事をしてくれました。2年生はとてもはきはきお返事のできる学年です。

それにしても、1年前はこの子たちは1年生です。子どもの成長はすごいですね。

昨日の夜から今朝にかけて雨が降ったようです。知らずに熟睡していました。(*´o`*)

写真上段は、昼休みの様子です。どんなに寒くてもやっぱり子どもたちは外遊びが好きです。

写真下段は、2年生の女の子たちが図書室から借りた学級文庫用の本をクラスに運ぶところです。とてもたくさんの本ですね。「重くない?」と聞くと「だいじょうぶです!」と元気にお返事をしてくれました。2年生はとてもはきはきお返事のできる学年です。

それにしても、1年前はこの子たちは1年生です。子どもの成長はすごいですね。

親の学びプログラム

岡崎先生の講演会に続いて、各学級で「親の学びプログラム」が行われました。

今回は、ゲーム形式で保護者の方どうしが知り合いになったり、互いの率直な考えを出し合ったりして楽しく話し合いを進めて行けたようです。

同じクラスの保護者であっても、なかなか会って話をする機会も少ないので、今回の時間で、「お友達になれた」という方も多かったのではないでしょうか。

今回は、ゲーム形式で保護者の方どうしが知り合いになったり、互いの率直な考えを出し合ったりして楽しく話し合いを進めて行けたようです。

同じクラスの保護者であっても、なかなか会って話をする機会も少ないので、今回の時間で、「お友達になれた」という方も多かったのではないでしょうか。

岡崎先生の講演

授業参観に引き続いて行われた講演会は、臨床心理士の岡崎光洋先生のお話でした。

講演内容はいかがだったでしょうか。

岡崎先生は、常に現場に身を置く臨床心理士の先生として私たち教員からも、これまで相談をされてきた保護者の方々からもとても頼りにされてる先生です。

実際の現場で子どもとずっと相対してこられた経験からのお話で、はっと思われたことも多かったのではないでしょうか。

親の「心配」が度を過ぎれば「支配」に変わるなど、子を持つ親として聞いていた自分も心に思い当たる節がいくつもありました。

講演内容はいかがだったでしょうか。

岡崎先生は、常に現場に身を置く臨床心理士の先生として私たち教員からも、これまで相談をされてきた保護者の方々からもとても頼りにされてる先生です。

実際の現場で子どもとずっと相対してこられた経験からのお話で、はっと思われたことも多かったのではないでしょうか。

親の「心配」が度を過ぎれば「支配」に変わるなど、子を持つ親として聞いていた自分も心に思い当たる節がいくつもありました。

授業参観においでいただきありがとうございました。

昨日の授業参観、教育講演会、学級懇談会(親の学びプログラム)への参加、大変ありがとうございました。

子どもたちも職員も大変うれしく思っております。

授業参観の授業は、各学年各クラスとも保護者の皆さんにお子さんの勉強の様子を見ていただくことを主眼に置き、発表や意見交換、習字などを行い、学校の様子をお伝えすることができたのではないかと思います。

子どもたちも、おうちの方がいらっしゃるということで、いつも以上に張り切っておりました。

子どもたちも職員も大変うれしく思っております。

授業参観の授業は、各学年各クラスとも保護者の皆さんにお子さんの勉強の様子を見ていただくことを主眼に置き、発表や意見交換、習字などを行い、学校の様子をお伝えすることができたのではないかと思います。

子どもたちも、おうちの方がいらっしゃるということで、いつも以上に張り切っておりました。

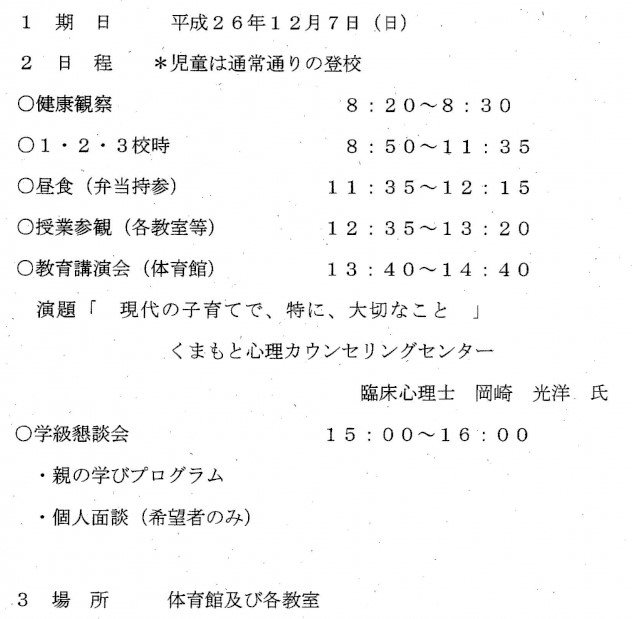

明日は日曜授業参観です。

もう何度かお知らせしましたが、明日は日曜授業参観です。

このホームページでも安心メールでもお知らせしていますが、日程は下記の通りです。

運動場を駐車場として使用いたしますが、昨日から今朝にかけての雨で柔らかくなっています。わだちもつくと思いますので、できるだけ自家用車以外の交通手段をご利用ください。

運動場を駐車場として使用いたしますが、昨日から今朝にかけての雨で柔らかくなっています。わだちもつくと思いますので、できるだけ自家用車以外の交通手段をご利用ください。また、明日は、お弁当が必要です。準備をお願いします。

子どもたちは、授業終了後は下校します。基本的に下校ですのでご理解ください。

保護者の皆さんは、ぜひ、岡崎先生のお話をお聞きください。ためになること請け合いです。

学級懇談会は各教室で実施されます。個人面談は希望される方のみです。

明日は心よりお待ちしております。

水俣に学ぶ

昨日、五年生は、水俣市にある県の環境センターに行ってきました。環境のお話を聞いたり、クイズにチャレンジたり、自分たちで課題を解決する方法を考えたり色々な体験的学習をしてきました。

もちろん、水俣病のことについても事前学習していった以上のたくさんの学びがありました。

朝から寒く、また、雨も降っていたのですが、お昼頃には上がり、きれいな水俣の海も見ることができました。

このきれいな海を、そして大切な環境を、自分たちの世代から次の世代へ引き継いでいくのは私たち今に生きる人間の責務であることをきっとたくさんの子どもたちが感じ取ってくれたことでしょう。

短い時間でしたが、とても内容の濃い学習ができました。お世話をしてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。

もちろん、水俣病のことについても事前学習していった以上のたくさんの学びがありました。

朝から寒く、また、雨も降っていたのですが、お昼頃には上がり、きれいな水俣の海も見ることができました。

このきれいな海を、そして大切な環境を、自分たちの世代から次の世代へ引き継いでいくのは私たち今に生きる人間の責務であることをきっとたくさんの子どもたちが感じ取ってくれたことでしょう。

短い時間でしたが、とても内容の濃い学習ができました。お世話をしてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。

運動会の思い出

各学年で美術展の作品が仕上がりつつあります。

六年生のクラスでも版画に取り組んでいます。

この作品は、運動会の組体操のシーンですが、上の人は堂々と胸を張りつつも緊張した面持ち。対して下の人は、支えるために歯を食いしばって我慢する様子がよく表れていますね。さすが六年生です。技術も高度です。授業参観が楽しみになってきました。

六年生のクラスでも版画に取り組んでいます。

この作品は、運動会の組体操のシーンですが、上の人は堂々と胸を張りつつも緊張した面持ち。対して下の人は、支えるために歯を食いしばって我慢する様子がよく表れていますね。さすが六年生です。技術も高度です。授業参観が楽しみになってきました。

パブロ選手がやってきた ━━━(#゚ロ゚#)━━

昨日、夕方のことです。事務室周辺が「キャー」という黄色い声に包まれました。

何だろうと見に行くと、そこには、なんとあの パブロ・ヤン・フェレイラ選手がいるではありませんか。

ご存じない方のために紹介します。

パブロ選手は、ブラジル出身で、ひいおばあちゃんが日本人です。もちろん、本人はブラジルで生まれた日系ブラジル人です。

ひいおばあちゃんの祖国日本でサッカーがしたいという希望で日本にやってきました。高校は秀岳館高校に進みサッカー部で大活躍したのを知っている人も多いと思います。

その後、プロサッカーチーム『ロアッソ熊本』に入団。現在はひざのけがのために回復に努めていますが、期待の若手選手です。

そのパブロ選手ですが、太田郷小学校に通っている弟さんが転校することになったために、手続きとあいさつに来てくれたのでした。

写真でお分かりのようにかっこいいですね。((´∀`)) 女の子たちはもちろん、男の子たちもサインを書いてもらおうとちょっとしたパニックになりました。(あまりにたくさんの子どもたちがいたので、迷惑になるといけないと思い、「みんな、パブロ選手はいそがしいんだよ。代わりに先生のサインじゃダメ?」というと、あっさり、「ダメ! (乂`ェ´*)」と言われました。まあ、そりゃそうだね。)

私が、パブロ選手に「将来はブラジル代表だよね」と声をかけると、本人は「いいえ、近いうちに日本に帰化します。」(帰化・・・外国の人が日本の国籍をとること)と流暢な日本語で答えてくれました。

ということは、日本代表もあり得ます。おーっ、すごい\(◎o◎)/!弟さんもサッカーをしているので、もしかしたら、兄弟で日本代表、そして、太田郷小出身の日本代表が誕生するかもしれませんよ。頑張れパブロ .*:+:(n'∀')η:+:*.

何だろうと見に行くと、そこには、なんとあの パブロ・ヤン・フェレイラ選手がいるではありませんか。

ご存じない方のために紹介します。

パブロ選手は、ブラジル出身で、ひいおばあちゃんが日本人です。もちろん、本人はブラジルで生まれた日系ブラジル人です。

ひいおばあちゃんの祖国日本でサッカーがしたいという希望で日本にやってきました。高校は秀岳館高校に進みサッカー部で大活躍したのを知っている人も多いと思います。

その後、プロサッカーチーム『ロアッソ熊本』に入団。現在はひざのけがのために回復に努めていますが、期待の若手選手です。

そのパブロ選手ですが、太田郷小学校に通っている弟さんが転校することになったために、手続きとあいさつに来てくれたのでした。

写真でお分かりのようにかっこいいですね。((´∀`)) 女の子たちはもちろん、男の子たちもサインを書いてもらおうとちょっとしたパニックになりました。(あまりにたくさんの子どもたちがいたので、迷惑になるといけないと思い、「みんな、パブロ選手はいそがしいんだよ。代わりに先生のサインじゃダメ?」というと、あっさり、「ダメ! (乂`ェ´*)」と言われました。まあ、そりゃそうだね。)

私が、パブロ選手に「将来はブラジル代表だよね」と声をかけると、本人は「いいえ、近いうちに日本に帰化します。」(帰化・・・外国の人が日本の国籍をとること)と流暢な日本語で答えてくれました。

ということは、日本代表もあり得ます。おーっ、すごい\(◎o◎)/!弟さんもサッカーをしているので、もしかしたら、兄弟で日本代表、そして、太田郷小出身の日本代表が誕生するかもしれませんよ。頑張れパブロ .*:+:(n'∀')η:+:*.

赤いコーンの意味は?

今日も寒かったですね。しかも、明け方から雨が降り、運動場もすっかり柔らかくなりました。

少し前から、運動場が使えない時は、朝礼台の上に赤いコーンを置くことになりました。

子どもたちから、雨の時に運動場が使えるかどうか問い合わせが多かったので、このような方法になりました。

外遊びができず残念でしたが、児童玄関前の遊具で元気に遊んでいる人もいました。(●・▽・●)

少し前から、運動場が使えない時は、朝礼台の上に赤いコーンを置くことになりました。

子どもたちから、雨の時に運動場が使えるかどうか問い合わせが多かったので、このような方法になりました。

外遊びができず残念でしたが、児童玄関前の遊具で元気に遊んでいる人もいました。(●・▽・●)

五年生がたくさん勉強をしてきました。

今日は、五年生の水俣見学でした。

あいにく朝から雨が降り、気温もとても低く心配していましたが、その後水俣の方も天候が回復したとのことです。午後4時30分にはみんな元気に帰ってきました。

なんと、そのまま部活動に行った人もたくさんいます。五年生、元気いっぱい\(◎o◎)/

【朝バスに乗り込むとき、雨が降っていたため、バスの運転手さんが傘をさしてくださいました。お心遣いありがとうございます。】

あいにく朝から雨が降り、気温もとても低く心配していましたが、その後水俣の方も天候が回復したとのことです。午後4時30分にはみんな元気に帰ってきました。

なんと、そのまま部活動に行った人もたくさんいます。五年生、元気いっぱい\(◎o◎)/

【朝バスに乗り込むとき、雨が降っていたため、バスの運転手さんが傘をさしてくださいました。お心遣いありがとうございます。】

五年生のいない学校

今日は、五年生が水俣へ見学旅行に行ったため、第二校舎の三階はすっかり静まり返っていました。

とても不思議な感じです。でも、明日には・・・またあの元気のいい声が聞こえることでしょう。('◇')

そして、私の「こらっ(乂`ェ´*) ろうかで遊ばない。ろうかを走らない。 」も響き渡ります。≧(´▽`)≦ あーあ。

とても不思議な感じです。でも、明日には・・・またあの元気のいい声が聞こえることでしょう。('◇')

そして、私の「こらっ(乂`ェ´*) ろうかで遊ばない。ろうかを走らない。 」も響き渡ります。≧(´▽`)≦ あーあ。

図書室もクリスマスバージョン⁉

図書室を通りかかると、あらまあ、オルガンを弾くサンタクロース。動物たちが本を読んでいます。

図書室もすっかりクリスマスの雰囲気です。サンタさんを見ながら、本は静かに読みましょうね。

図書室もすっかりクリスマスの雰囲気です。サンタさんを見ながら、本は静かに読みましょうね。

必ず『聞いてよかった』と思える岡崎先生のお話し

いよいよ、日曜授業参観が近づいてまいりました。今回の目玉の一つが、何回もご紹介しています臨床心理士の「岡崎光洋」先生の講演です。テレビ出演回数も多く、著書もたくさん出していらっしゃいます。

とても個性的で、笑いがいっぱい、時々チクリと胸に突き刺さる言葉もあり、自分をしっかり振り返ることができます。

きっと、お子さんや周りの人を見る目が変わるはずです。これを逃すときっと「しまった」と後悔するほど聞きごたえのあるお話ばかりです。

ぜひご参加ください。

とても個性的で、笑いがいっぱい、時々チクリと胸に突き刺さる言葉もあり、自分をしっかり振り返ることができます。

きっと、お子さんや周りの人を見る目が変わるはずです。これを逃すときっと「しまった」と後悔するほど聞きごたえのあるお話ばかりです。

ぜひご参加ください。

こども美術展の作品も仕上がりつつあります。

こども美術展の作品がどのクラスも仕上がりつつあります。完成した子もいます。

みんな力作ですね。日曜授業参観では、お子さんのクラスはもちろん、ほかのクラスや学年の作品もご覧になってみてはいかがですか。

みんな力作ですね。日曜授業参観では、お子さんのクラスはもちろん、ほかのクラスや学年の作品もご覧になってみてはいかがですか。

水俣の学習に行ってきます。

五年生は、明日水俣に環境の学習に行ってきます。前日の記事にも書いている通り、熊本県教育委員会は「水俣に学ぶ肥後っ子教室」という取組を行っています。

この取組のねらいについては、県教育委員会発行の指導資料「水俣に学ぶ肥後っ子教室」中でこのように説明してあります。

<「水俣に学ぶ肥後っ子教室」は、「環境立県くまもと」づくりの担い手である熊本の子どもたちに、水俣病への正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心情や態度を育むとともに、環境や環境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育成することを目的に実施する。>

つまり、子どもたちの水俣病への正しい理解が差別、偏見をなくす第一歩であり、環境学習について興味を持つとりかかりとしたいということです。

水俣病については、私たち熊本県の住民は他県に比べれば、数多くの報道や学習を通じて認識を持っていると思います。

しかし、いまだにその偏見や差別によって水俣の人たちや患者の皆さんを傷つける事案が発生することもあります。

これを解消する一歩目は「正しい認識」です。私たち大人も学び続けなければらないのです。

さあ、明日子どもたちはどんなことを学んでくることでしょう。お家でもお話を聞いてあげてください。

↑水俣の事前学習をしているところです。話を聞くと、子どもたちはとっても楽しみにしているそうです。

【私(運用担当者)は、今でも心にとげが刺さったような気持ちになるつらい思い出があります。 もう三十数年以上も前の高校生の時のことです。

もう三十数年以上も前の高校生の時のことです。

クラスメートに水俣出身の男の子がいました。仲が良かったのですが、ある時ふざけすぎて「水俣病」のことを口にして揶揄したことがあります。彼は、笑っていましたが、「おい、それは、水俣の人間は言われたらいやだけん」と言ったのです。彼の口調はやさしかったのですが、私は、はっとして、顔がかっーと熱くなりました。何とも言えない恥ずかしさと、自分に対する腹立たしさ、情けなさでその場を逃げ出したくなるくらいでした。いくら仲良しでもけっして許されない言葉だったのです。その後、彼とは大学でも一緒でした。今は、ある大学の准教授をしています。】

この取組のねらいについては、県教育委員会発行の指導資料「水俣に学ぶ肥後っ子教室」中でこのように説明してあります。

<「水俣に学ぶ肥後っ子教室」は、「環境立県くまもと」づくりの担い手である熊本の子どもたちに、水俣病への正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心情や態度を育むとともに、環境や環境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育成することを目的に実施する。>

つまり、子どもたちの水俣病への正しい理解が差別、偏見をなくす第一歩であり、環境学習について興味を持つとりかかりとしたいということです。

水俣病については、私たち熊本県の住民は他県に比べれば、数多くの報道や学習を通じて認識を持っていると思います。

しかし、いまだにその偏見や差別によって水俣の人たちや患者の皆さんを傷つける事案が発生することもあります。

これを解消する一歩目は「正しい認識」です。私たち大人も学び続けなければらないのです。

さあ、明日子どもたちはどんなことを学んでくることでしょう。お家でもお話を聞いてあげてください。

↑水俣の事前学習をしているところです。話を聞くと、子どもたちはとっても楽しみにしているそうです。

【私(運用担当者)は、今でも心にとげが刺さったような気持ちになるつらい思い出があります。

もう三十数年以上も前の高校生の時のことです。

もう三十数年以上も前の高校生の時のことです。クラスメートに水俣出身の男の子がいました。仲が良かったのですが、ある時ふざけすぎて「水俣病」のことを口にして揶揄したことがあります。彼は、笑っていましたが、「おい、それは、水俣の人間は言われたらいやだけん」と言ったのです。彼の口調はやさしかったのですが、私は、はっとして、顔がかっーと熱くなりました。何とも言えない恥ずかしさと、自分に対する腹立たしさ、情けなさでその場を逃げ出したくなるくらいでした。いくら仲良しでもけっして許されない言葉だったのです。その後、彼とは大学でも一緒でした。今は、ある大学の准教授をしています。】

委員会活動

今日は六時間目に委員会活動がありました。5年6年で協力していろいろな委員会の仕事に取り組んでいます。

地道な活動ですが、一人一人がやっていることが、太田郷小学校の子どもたちの学校生活にとても役立っているのです。

さすが高学年(*´▽`*)

地道な活動ですが、一人一人がやっていることが、太田郷小学校の子どもたちの学校生活にとても役立っているのです。

さすが高学年(*´▽`*)

低学年も芸術家(●・▽・●)

1年生や2年生の作品を見ていつも思うのは、自由だな・・・ということです。

何かにしばられることもなく、よく見せようというこだわりもなく、作品作りを楽しんでいる様子が伝わってきます。

左はお話の絵、右は紙版画の紙版です。お話の絵は声が聞こえてくるようですね。紙版画はもう本当にどんな作品になるのか楽しみです。ワクワクしています。みんな楽しく図工をしようね。

何かにしばられることもなく、よく見せようというこだわりもなく、作品作りを楽しんでいる様子が伝わってきます。

左はお話の絵、右は紙版画の紙版です。お話の絵は声が聞こえてくるようですね。紙版画はもう本当にどんな作品になるのか楽しみです。ワクワクしています。みんな楽しく図工をしようね。

芸術は爆発だ\(◎o◎)/!

近代日本美術界の巨人、岡本太郎さんのあまりに有名な言葉に「芸術は爆発だ」というのがありました。

子どもたちが心に浮かんだものを目の前にある材料を使って表現すること、それだけでそれは立派な作品になります。

技巧、技法も大切ですが、「表現してみたい。」「みんなに見てもらいたい。」そんな湧き上がる心の欲求が本当に人の心を打つ作品になるのだと思います。まさに、芸術は心の叫び(爆発)なのです。下は、4年生の子どもたちの制作の様子です。

日曜授業参観の折には、ご自身のお子さんはもちろん、他のお子さんの作品も見てあげてください。きっと心のさけびやつぶやきが聞こえてくるはずです。

子どもたちが心に浮かんだものを目の前にある材料を使って表現すること、それだけでそれは立派な作品になります。

技巧、技法も大切ですが、「表現してみたい。」「みんなに見てもらいたい。」そんな湧き上がる心の欲求が本当に人の心を打つ作品になるのだと思います。まさに、芸術は心の叫び(爆発)なのです。下は、4年生の子どもたちの制作の様子です。

日曜授業参観の折には、ご自身のお子さんはもちろん、他のお子さんの作品も見てあげてください。きっと心のさけびやつぶやきが聞こえてくるはずです。

親の学びプログラム

昨日は、子どもたちの下校後に先生たちの研修会が開かれました。

講師は、八代教育事務所の髙野社会教育主事です。・・・あれっ?どこかで見た方ですね。そうです。去年まで本校にいらっしゃったあのやさしい髙野先生です。

髙野先生からは「親の学びプログラム」についてのお話をうかがいました。

「親の学びプログラム」というのは、熊本県教育委員会が進めている取組の一つで、保護者の方が自分の子育てについて振り返ったり、参加者同士で話し合ったりする参加体験型の学習です。

講師は、八代教育事務所の髙野社会教育主事です。・・・あれっ?どこかで見た方ですね。そうです。去年まで本校にいらっしゃったあのやさしい髙野先生です。

髙野先生からは「親の学びプログラム」についてのお話をうかがいました。

「親の学びプログラム」というのは、熊本県教育委員会が進めている取組の一つで、保護者の方が自分の子育てについて振り返ったり、参加者同士で話し合ったりする参加体験型の学習です。

このプログラムに参加することで、話し合いの中で、家庭で大切にしたいことに気づいたり、子育てに前向きな気持ちを持てるようになったりします。

髙野先生のお話は、さらに楽しく簡単なもので、学級懇談会で保護者の方どうしがもっともっと仲良くなるには?先生のことを保護者の方にもっと知ってもらうには?というものでした。

何をするかというとゲームが中心です。いろんなゲームをする中で保護者の方どうしも先生も、打ち解け合い、どんどん仲良くなっていきます。

今度の日曜授業参観のあとの懇談会でもゲームがあるかもしれませんよ。((o(*´∀`*)o))

髙野先生のお話は、さらに楽しく簡単なもので、学級懇談会で保護者の方どうしがもっともっと仲良くなるには?先生のことを保護者の方にもっと知ってもらうには?というものでした。

何をするかというとゲームが中心です。いろんなゲームをする中で保護者の方どうしも先生も、打ち解け合い、どんどん仲良くなっていきます。

今度の日曜授業参観のあとの懇談会でもゲームがあるかもしれませんよ。((o(*´∀`*)o))

寒さに負けていないよ!

たぶん子どものころは、どんなに寒くても友達と野球や鬼ごっこをして遊ぶのが大好きだったのに、いつのまにか、寒さにも暑さにも弱くなってしまった私・・・。(´・_・`)

子どもたちを見ていると「やっぱり子どもたちって生き生きしてる。エネルギーにあふれてる。」と思えますね。

下は、今日の昼休みの様子です。一年生のあるクラスは「だるまさんが転んだ」(先生が審判)。六年生は鉄棒、そのほかにも、おにごっや陣取りなど思い思いに体を動かしていました。

右下の二宮尊徳さんは、今日もそんな元気な子どもたちを見守っています。

子どもたちを見ていると「やっぱり子どもたちって生き生きしてる。エネルギーにあふれてる。」と思えますね。

下は、今日の昼休みの様子です。一年生のあるクラスは「だるまさんが転んだ」(先生が審判)。六年生は鉄棒、そのほかにも、おにごっや陣取りなど思い思いに体を動かしていました。

右下の二宮尊徳さんは、今日もそんな元気な子どもたちを見守っています。

冬の風物詩

今朝は寒かったですね。天気図は西高東低の典型的な冬型の気圧配置で、等圧線の感覚も狭く、日本海側はは大雪の予報もあるようです。

私たちが子どもの頃は、冬に結構平地でも雪が降っていましたが、最近はほとんど見ませんね。でも、さすがに寒くなってきました。

さて、冬といえば・・・鍋・・・ではなくて、持久走大会です。得意だったという方もいれば、この時期は本当に嫌だったと思われる方もいらっしゃることでしょう。

太田郷小の子どもたちは、上の写真のように六年生を中心に朝から運動場を走っています。六年生は、最上級生だけあって、本当にいろんなことに率先して取り組んでくれます。

下の写真は、1年生が、中庭でなわとびをしているところです。このところ低学年を中心になわとびが増えてきました。これも冬の風物詩の一つですね。

太田郷小にも本格的な冬が来たという感じの今日この頃です。

私たちが子どもの頃は、冬に結構平地でも雪が降っていましたが、最近はほとんど見ませんね。でも、さすがに寒くなってきました。

さて、冬といえば・・・鍋・・・ではなくて、持久走大会です。得意だったという方もいれば、この時期は本当に嫌だったと思われる方もいらっしゃることでしょう。

太田郷小の子どもたちは、上の写真のように六年生を中心に朝から運動場を走っています。六年生は、最上級生だけあって、本当にいろんなことに率先して取り組んでくれます。

下の写真は、1年生が、中庭でなわとびをしているところです。このところ低学年を中心になわとびが増えてきました。これも冬の風物詩の一つですね。

太田郷小にも本格的な冬が来たという感じの今日この頃です。

ゆうチャレンジ始まる。

今日と明日は、ゆうチャレンジ(正式には「熊本県学力調査」)行われます。

これは、熊本県教育委員会が作成した学年の学力の定着を見る問題です。前学年からも一定程度出題されます。

熊本県下の小学校三年生から中学校二年生までの多くの子どもたちがこの時期に取り組みます。

この調査を行うことで、今、子どもたちがどれくらい基礎的な知識を持ち、それを活用する力があるのかを見る資料ができます。

結果は、個人票として三学期に返します。お子さんががこれからどんな力をつけていかなければならないかを確認し、お家でも勉強のことを話し合う材料にして下さい。

これは、熊本県教育委員会が作成した学年の学力の定着を見る問題です。前学年からも一定程度出題されます。

熊本県下の小学校三年生から中学校二年生までの多くの子どもたちがこの時期に取り組みます。

この調査を行うことで、今、子どもたちがどれくらい基礎的な知識を持ち、それを活用する力があるのかを見る資料ができます。

結果は、個人票として三学期に返します。お子さんががこれからどんな力をつけていかなければならないかを確認し、お家でも勉強のことを話し合う材料にして下さい。

日曜授業参観について(再度お知らせ)

以前、日曜参観については、お知らせいたしましたが、念のため、下記事項をご確認ください。

以前、日曜参観については、お知らせいたしましたが、念のため、下記事項をご確認ください。当日は、駐車場として運動場を開放いたしますが、雨天の場合には使用できないこともありますのでご了承ください。

また、給食がありませんので、お子さんにはお弁当が必要です。準備をお願いいたします。

講演会講師の岡崎先生は、これまで教育に関する講演会を数多くされています。

保護者の方にも私たち教職員にも大変示唆に富んだお話を、ユーモアたっぷりに話してくださいます。

必見(必聞?)です。どうぞ楽しみにお待ちください。

12月の主な予定

いよいよ今年も最後の月になりましたね。

自分でも思うのですが、子どものころの一年はとっても長く感じ、年齢を重ねるほど一年が早くなる、皆さんどうですか?

さて、今月は日曜授業参観をはじめ行事がいくつかあります。

下記の通りになっていますのでご協力よろしくお願いします。

2日(火)県学力調査【ゆうチャレンジ】国語・理科

3日(水)県学力調査【ゆうチャレンジ】算数・社会

4日(木)5年生「水俣に学ぶ肥後っ子教室」(水俣に行って学習してきます。)

7日(日)日曜授業参観(くわしくは、配布済みのプリントを確認してください。)

8日(月)振替休業日【学校はお休みです。】

9日(火)クラブ活動【今年最後のクラブです。】

23日(火)天皇誕生日

26日(金)終業式【午前中のみ】※給食はありません。

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

5

1

9

8

7

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈熊本県学校問題解決支援相談窓口〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。