今日の給食

11月8日の給食

今日のメニューは、カミカミ丼、白菜のトロトロスープ、デザートです。

今日11月8日は「いい歯の日」です。自分自身の歯や口の中の健康について考える機会になるようにと、かみかみ丼にされたそうです。レンコン・ごぼう・たけのこ・こんにゃくなど、よくかんで食べないと飲み込みにくいものを材料として使ってありました。よくかんで食べると、食材そのものの味を感じることや頭の働きがよくなること、また食べ過ぎをふせいだり、口の中の病気をふせいだりと、よいことずくめです。今日は一口20回を目標に、よくかんでいただきました。

11月4日の給食

今日のメニューは、カレーピラフ、きのこと白菜のスープ、魚のオーロラソース、牛乳です。

今日は、旬の白菜をつかったスープです。白菜は今からおよそ100年くらい前に中国から種を持ち帰り、日本で栽培されるようになった比較的新しい野菜です。寒くなると葉が凍らないようにと、光合成で作ったでんぷんを糖に変え、葉に集めるので甘くなります。そして食物繊維が多く、おなかの掃除をしてくれます。

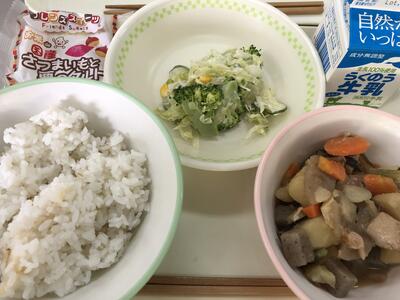

11月2日の給食

今日のメニューは、かぶの味噌汁、千草焼き、カルシウムサラダ、ごはん、牛乳です。

今日は、カルシウムについてです。カルシウムは骨や歯をつくるもとになる栄養素です。成長期である小学生・中学生にはとってほしい栄養素です。カルシウムがたくさんはいっている食品の一つが牛乳です。そのため、給食には牛乳があります。牛乳だけではなく、いろいろな食品にカルシウムが入っています。たとえば、しらすぼし・小松菜・ひじき・ごまなどです。今日はそれらを使ったサラダでした。残さず食べて、丈夫な体を作りたいと思います。

10月29日の給食

今日のメニューは、トマトと卵のスープ、チキンのねぎソース、かぼちゃサラダ、ごはん、牛乳です。

あさっては、ハロウィンです。教会で行われる万聖節というすべての聖者の霊を祭るお祝いの前の日の夜に行われます。「ジャック・オ・ランタン」というかぼちゃをくりぬいて作ったランタンを家の軒下におき、夕暮れになるとその中にろうそくを灯します。今日のカボチャはランタンに使われるかぼちゃと種類が違い、食用のカボチャです。ビタミンが多く、免疫力を高めてくれます。最近は、朝晩が急に寒くなり、体が弱くなりやすいですので、かぼちゃを食べて、病気に負けない力をいただきたいと思います。

10月28日の給食

今日のメニューは、けんちん汁、なすの肉味噌、卯の花サラダ、麦ご飯、牛乳です。

今日の汁物は、けんちん汁でした。けんちん汁は、神奈川県の鎌倉市にある建長寺がつくったしるもの「建長寺汁」からついたといわれています。けんちん汁はもともと仏教のお坊さんが食べる精進料理です。精進料理なので動物である肉や魚などは使いません。野菜やとうふ、こんにゃくを使い、昆布やしいたけの出汁でつくった汁物です。

10月27日の給食

今日のメニューは、コッペパン、にんじんポタージュ、カラフルコールスロー、米粉のケーキです。

今日はにんじんを使ったポタージュです。給食では1年中でてくる野菜ですが、熊本県では秋が収穫の時期です。私たちがいつも食べているオレンジの部分は、根の部分で、カロテンという栄養素が含まれています。実は葉の部分も食べることができます。収穫の季節だけ緑色の葉がついたにんじんが売ってあることがあります。オススメ料理は天ぷらだそうです。栄養も豊富なので、葉がついたにんじんがあるときは、捨てずに食べてみたいとおもいます。

10月26日の給食

今日のメニューは、和風ハヤシライス、ひじきサラダ、牛乳です。

今日はハヤシライスでした。ごはんの上にかけていただきました。ハヤシライスは牛肉やたまねぎをいためて、デミグラスソースやトマトソースで煮たものをごはんにかけた料理です。今日はトマトソースに味噌を入れて煮込まれたそうです。そのためにネーミングが「和風ハヤシライス」です。みそには、料理のコクをだし、おいしくする働きがあります。みその味がするかたしかめながらいただきました。

10月25日の給食

今日のメニューは、豆乳味噌汁、鶏肉のパン粉焼き、ごぼうサラダ、麦ご飯、牛乳です。

今日は、きくらげを使ったサラダでした。みなさんは、きくらげを知っていますか?きくらげは、きのこの仲間です。形が人の耳に似ていることから、木の耳とかいて「木耳(きくらげ)」です。また食感がコリコリとしていて、海のいるくらげに似ています。苦手な人が多いきのこですが、おなかの掃除をしてくれる食物繊維がたくさんふくまれています。残さずいただきたいと思います。

10月22日の給食

今日のメニューは、鶏肉のごまみそ煮、ブロッコリーサラダ、デザート、麦ご飯、牛乳です。

今日は、みそ味の煮物でした。昔、田んぼの周りのあぜに、大豆が植えてあったそうです。わけは、大豆は米に、根っこから栄養を送っていたそうです。そして、根っこを張り巡らせるので、他の水もれを防いでくれました。お米と一緒に収穫して、天日干しし、大豆として収穫し、食べ物が少なくなる冬に備えて、保存できるように味噌をつくったそうです。栄養バランスのよい組みあわせ「ごはんとみそ汁」の完成です。昔の人の知恵はすごいです。

デザートは、さつまいもと栗のタルトでした。

10月21日の給食

今日のメニューは、高野豆腐の卵とじ、きゅうりとレンコンのごまだれ、大学芋、ごはん、牛乳です。

今日は、とうふを使った煮物です。とうふは崩れやすいので、煮ても崩れにくい「高野豆腐」が調理されていました。高野豆腐は、豆腐を凍らせて、乾燥させたものです。隙間があるので、味がしみこみやすくなっています。豆腐とはちがい、長く保存することもできます。大豆と同じく、おもにからだをつくるはたらきがあります。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 猿渡 博実

運用担当者

教諭 西村 隆二

〒861-0803

熊本県玉名郡南関町関町188 南関町立南関第一小学校

TEL:0968-53-0009

FAX:0968-53-0086

E-mail:

URL:

http://es.higo.ed.jp/nankan1e/