2020年10月の記事一覧

修学旅行記(平和公園編)

宇宙科学館を出て、1時間ほどで平和公園に到着です。さすがに、地下の駐車場には数台のバスが止まっていました。平和祈念像の前で写真撮影。高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を意味し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っているそうです。

その後、ボランティアガイドさんの案内でフィールドワークを行いました。まず、平和公園のなか。平和の泉に刻まれている「あの日のある少女の手記」。私自身も修学旅行時の強い記憶として残っています。

のどが渇いてたまりませんでした

水にはあぶらのようなものが

一面に浮いていました

どうしても水が欲しくて

とうとうあぶらの浮いたまま飲みました

次は、山里小学校でした。爆心地近くの小学校です。約1,300人の子どもたちが亡くなったそうです。そして、如己堂。永井隆先生が療養された建物です。

次に、浦上天主堂。途中、原子爆弾によって吹き飛ばされたアンジェラスの鐘を見ました。

最後は、爆心公園でした。長崎に投下された原子爆弾は、1945年8月9日、午前11時2分、爆心地上空約500mで爆発しました。原子爆弾が爆発した瞬間の爆発点の温度は数百万度に達し、爆発直後の爆心地の地表の温度は約3,000~4,000度に達したと推定されています。

それぞれの場所で、ボランティアガイドさんのていねいな説明がありました。子どもたちは真剣に話を聞いていました。ボランティアガイドさんの平和に対する思いを受け取ることができました。本当にありがとうございました。平和の尊さ、戦争の悲惨さ、原子爆弾の恐ろしさを学びました。

1年生研究授業

10月7日、研究授業が1年生で行われました。本年度4回目となります。たくさんの先生に見守られながらの授業でしたので、1年生は緊張していたようでした。担任の先生は興味を高めようと、ブラックボックス(箱の中に手を入れて、かたちをあてる。手を入れた本人からは見えないが、他の人からは見えている。)を準備されました。手を入れた人があてることができるか、興味津々です。「にているかたちをあつめて、なかまわけをしよう!」の目標に向かって授業が始まりました。子どもたちは、たくさんの箱や缶を仲間分けしていきます。「これは丸いから・・・、こっち。」「でも、転がらないよ。」と意見を出し合いながら学習を進めました。

色や形が違っても仲間分けができることを実感できたようです。そして、いよいよ振り返りです。1年生も少しずつ振り返りができるようになりました。

今回の授業は、「苦手意識を持たない子」を育てるものでした。1年生のみなさん、本当にばんばりましたね。行事が重なるなかで授業を提供していただいた担任の先生、10月5日に引き続き、1年生の成長が見られる授業をありがとうございました。

熊本県阿蘇教育事務所経営訪問

10月5日、熊本県阿蘇教育事務所の先生方が訪問され、学校の様子を参観されました。5限目に1年生は音楽、5・6年生は算数、3・4年生は算数、かがやき6年生は生活単元、かがやき4年生は算数の授業を見ていただきました。(2年生は自習の様子を見ていただきました。)

「子どもたちが目を輝かせて、授業に参加していますね。」との感想をいただきました。子どもたちの素直さと一生懸命さが伝わったようです。また、本年度の授業研究の1つである終末の「振り返り」についても見ていただきました。いただいたアドバイスを活かして、今後も授業改善に努めていきたいと思います。ありがとうございました。

修学旅行記(宇宙科学館編)

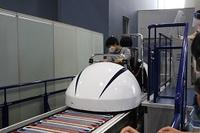

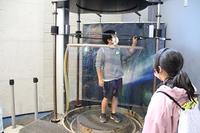

お腹も一杯になったところで、宇宙科学館の見学と体験です。約1時間半の滞在時間でしたが、ここでも、ほとんど貸し切り状態でした。3階の「宇宙発見ゾーン」は、人数制限があったため時間内の体験はできなかったようです。また、プラネタリウムも1日に2回ほどの上映しかなく、見ることはできませんでした。しかし、子どもたちは1・2階の「地球発見ゾーン」「佐賀発見ゾーン」を存分に楽しんでいました。ミュージアムショップで買い物もできたようです。ここで買うか、明日買うかで悩んでいた子もいました。

しっかり、見学と体験ができました。さあ、長崎に向けて出発です。

修学旅行記(吉野ヶ里遺跡編)

9月29日(木)7:10役場集合。全員時間までに集まることができました。体調不良者はいません。待ちに待った修学旅行がいよいよ始まります。保護者の皆様、教育委員会の皆様、各学校の先生方が見守る中で、結団式が行われました。

7:30に出発です。「楽しんできます。」「行ってきます。」玖須インターチェンジまで約50分。そこからは高速道路の移動です。あっという間に、吉野ヶ里遺跡に到着です。驚いたことに、駐車場にはバスが1台も止まっていません。乗用車が数台見られるのみです。ほとんど貸し切り状態でした。中に入って見て、実感したところでした。施設内を歩いて見学です。資料館等の前には消毒液が設置されており、手の消毒をしてから見学しました。休憩中に、子どもたちへ2つ質問をしてみました。「竪穴住居のすごいところは何でしょうか?」「高床倉庫がつくられたのはなぜでしょうか?」さすがに事前学習バッチリの子どもたちです。すぐに、答えが返ってきました。学習が深まっていることを感じました。

その後、宇宙科学館の近くまで行ってから昼食をとりました。メニューは下の写真をご覧ください。間隔をとり、対面でなく一方向で座っての食事でした。チーズハンバーグは薄味でしたが、とてもおいしかったです。

この後の『宇宙科学館編』以降を随時掲載する予定です。