2020年2月の記事一覧

チャレンジ (ゴールデンエイジ 第7時)

全六回シリーズのマット編が終わりました。

そして、今度はとび箱編が始まりました。

第7時 とび箱編の第1回目は、2月10日月曜日、5時間目に体育館に行くとすでに、コースが完成していました。(いつの間に準備を・・・すみません。)

いつものように、ウォーミングアップをしてから

あ、「おにぎり」のトレーニングは、いざゆけ無敵のプロ野球チームキャンプを見に行かれた先生によると・・・プロの方もウォーミングアップで「おにぎり!」をされていたそうですよ!

とび箱の練習は、条件を変えた場をいくつかコースで設けてあります。

先生が

「〇〇ランド と名前をつけましょう!何にする?」

と言うと、いろいろ意見がでまして5年生の子の言った「とびとびランド」に決まりました。

コースは三角コーンをスタート地点にして、グループごとにマットの時と同じ要領で回ります。

とびあがり とびおりなどもあり、数名の先生たちにとったら「昔 田んぼの近くや川の横やらで、こんなことして遊んでいたよね。」みたいなコースだとはなされていました。

とび箱先生からのポイントはひとつ、支持の手のことです。

「どんと着手をしっかりして、ぱーんとはなす!」でした。

後半はいくつかとび箱を動かしてコースを作り「技にチャレンジ」

片付けの仕方は、安全に気をつけて、手分けし、左右に置きましょう と、手順を覚えながら。

とびばこの第1時を終えて体育館を出るときに、前シリーズのマット運動できれいにできるようになった子や先生が側転をして見せてくれていました。

回転や倒立など,日常生活では行われない動き。こうして全員でマットやとび箱運動を行うことって、こんな変化がでるんだな~と思いながら、体育館の鍵を閉めました。

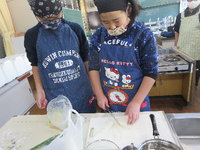

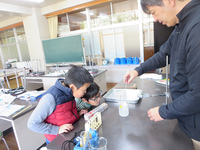

朝食づくり

2月5日に五・六年生の家庭科では、生活リズム作りで大きなウエイトを占めている「朝食作り」をしました。

ごはんを炊いて、おみそ汁を作る五年生と、自分で考えたおかずメニューを作る六年生でした。

自分で朝食を準備できる人が、今年また12人増えました。

2月12日の、新一年生1日体験入学で、学校から保護者の方への説明のときも、「朝食を食べてきてください」とおねがいをしました。

朝食はごはん党?パン派?コーンフレークかな?

10角形であらわしているのは栄養バランスではなく、学力調査の結果です。

朝食摂取と学力との関係も言われてはいますが、他にも、子どもが精神的に落ち着かないときや元気が出ないとき、朝のおうちでの様子をたずねると、理由があって「いつもは食べるけど、今日は朝ごはんをたべていない・・・」というケースは少なくありません。

来週はテストもあるので、エネルギーが必要です。

ぐっすり眠って、気持ちよく起きて、朝ごはんを食べて、朝の光を浴びながら、元気に登校してもらえたらいいなと思います。

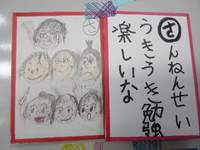

かるた(さ)

「三年生 うきうき勉強 たのしいな」

三年生の社会 学習のまとめでかるたを作っています。

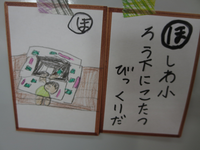

「星和小 ろうかにこたつ びっくりだ」

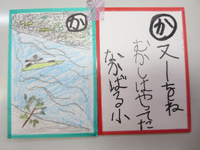

「カヌーをね むかしはやってた 中原小」

「むかしはね 子どもも手伝い たいへんだ」

百年前と、五十年前と、現代を比較しての一覧ができました。

・・・・かまどで火をおこしているところです。(上手でしょ!)

3.4年生のうきうき勉強は、教科だけではありません。

理科・社会のとき、二人組や三人組での作業グループ作りのとき、先生が決める とか、きまりごと とかではなく、自分たちで話をして、決めています。

少人数のクラスなので、友だち関係が固定化してしまったり、誰かが思い通りにいかないことが続いたり、知らないうちに自分勝手をしていたり・・・に気づけるように。

毎回シナリオなしのSST学習みたいです。

失敗もあるけど、それが勉強なんですよね。

中学校とかに行くと、他の小学校の子との友だち作りからですから。

作業グループつくりの時だけではありません。

休み時間も、四年生をリーダーにした毎日チームが変わる、九九を含めた漢字クロスワード勝負でもきたわれています。

「そろばんで 計算してる だがしやさん」

もうお買い物はできなくなりましたが、中原にあったお店の方は、レジのところでそろばんを使われていたそうです。

「四年生 いつもなかよく ふたりぐみ」

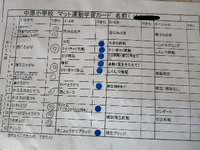

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第5時~)

合同体育 第5回目が、2月6日にありました。

この日の朝は、こんなのを拾ってきていましたね。

体育館は寒かったですが、

今回もウォーミングアップでおにぎり!などをしてから・・・・

ストレッチ→ぐるぐるランドのあとチャレンジタイムです。

今回は『支える技』編。

先生からのポイントひとつ。

そのあとに、自分のやりたい技を選んでできるようになったことをしていました。

できることを繰り返したり、コースをまわると一通り体験できる技を組み合わせたりする子もでてきました。

この日の昼休み、外にマットを引いてやっていましたね。

第6時が2月7日にありました。

学習カードにてきたところにシールをはれました。

5回目まではできていなかったのにも、シールがもらえていた子に

「どうやってできたと?」ときいたら、

「知ら~ん、わからんけどできた。」と感じがつかめたようなことを言う子もいたし、

「コツがわかった。こうやって・・・」と、廊下でバランスをとることの解説をしてくれた子もいました。

学習カードのふりかえりの書き込みだけでなく、日記にも、うれしかったことや、もう少しここが・・なども書いてありました。

次からは跳び箱です!

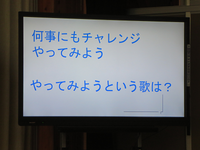

チャレンジ(やってみよう)

2月の生活集会、目標の発表。

そして、校長先生のお話は、みんなにスライドを見せる前に準備をしながら

「今日のお話は、みんながどのくらいテレビを見ているかわかるな・・・。

あるお笑い芸人のね・・・・へへへっ。」と。

子どもたちから、ざわざわといろんなお笑い芸人の名前が聞こえます・・・・

きゃ~校長先生が、え?もしかして・・・?

この人を知っていますか?

子どもたちは、よく知っているコンビのようですぐに答えました。

(ん?あれ?ちがった・・・)

この漫才師さんは「やればできる」と言うのが有名なのだそうです。

出身の高校の校歌にも、そのフレーズがあるのが話題になりました。

続いてWANIMAさんが映し出され

「やってみよう♪」が紹介されました。

校長先生が天草勤務の時に、WANIMAさんが練習していたパチンコ屋さんの建物にも行ったことがあるとお話されました。

WANIMAさんが天草のじいちゃんを想って作った歌があります。

じいちゃんが、家族のために漁に出ていた、その姿を見て今があると、教えてもらったことを詩にしてるそうです。

♪想うように歌えばいいと 思い通りにならないと日を そう教えてくれたね・・・

じいちゃんが、「好きなように思うようにやってこい」「いつでも帰ってきていいけん。」と言ってくれてたことから、ふんばれた思いがこもっているのだと。

WANIMAさんが「若いときは無敵 なんでもやれちゃう いろいろやれちゃう はまるまでいろいろやってほしい」と18祭という番組で18才1000人の若者さんに言っていました。

「未完成でいい 肩並べて全力で向かっていって・・・」と。

だめでもいい。向かって行くことがいいと。

校長先生のお話も「チャレンジ」です。

毎朝「おはようございました!」と校長室のドアをノックする子らに、「やれば・・・?」と渡してくれているメッセージです。