学校生活

運動会に向けて

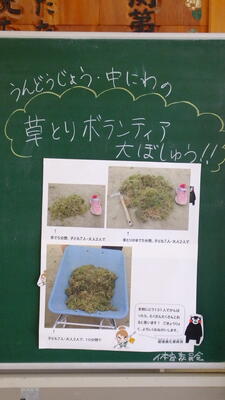

本校の運動場は、あっという間に緑いっぱいになります。

4月20日水曜日午前8時、遊んでいる子がたくさんいる中で、運動場では草取りを始める姿がありました。ビックリです。

4月22日(金)には、何と1年生の姿もありました。

運動会に向けて、草抜きを頑張ってくれています。草刈りとちがい、根っこから抜くと効果的です。しかし、時間とてまひまがかかります。それなのに、取り組む姿がとても素晴らしいと思いました。

そして、放課後に遊びにきていた子が、草抜きをしていました。

毎日のように、草取りボランティアの姿が見られました。労をいとわないところ、また、役立とうとする姿にとても感心しました。1年生から6年生まで、どの学年にもいました。いい子どもたちです。職員もいっしょになって取り組んでいたことにも、うれしく思いました。

熊本地震から6年、避難訓練を行いました。

4月18日月曜日に、地震避難訓練を行いました。

熊本地震から6年経過しましたので、経験していない子や記憶していない子が増えています。

事前指導があって、落ち着いて行動することができました。

避難完了まで、2分57秒でした。走らなくてもこんなに早くできました。

熊本地震でお亡くなりになって方々のご冥福を祈って、黙祷をしました。大切な命です。しっかり守っていきたいです。

4月16日土曜日授業参観、PTA総会、学級懇談とお世話になりました。

4月16日は、令和4年度初めての授業参観でした。

多くの保護者の方に出席いただきました。しかも名札着用や写真等の撮影を控えていただくことについても、ご協力いただきまして本当にありがとうございました。

それぞれの学級で、しっかり学ぶ姿が見られてよかったです。

みんなそろって(4月15日金曜日 1年生歓迎会)

4月15日金曜日、1年生の歓迎会を行いました。入学式は5,6年生のみの出席でしたので、2~4年生にとっては、1年生と対面するのは初めてです。

1年生は、自己紹介と好きな物の紹介をしました。

絵も上手に描けていましたよ。

2年生から6年生は、歌やメッセージなどを発表してくれました。

これから一緒に頑張っていきましょう。

入学おめでとう!(4月11日)

令和4年度の新入生を迎えました。今年は20名です。氏名点呼では、「はいっ!」としっかり返事できる子が多かったです。

8名様限定ですが、来賓の方々をお迎えしたのは数年ぶりです。佐藤町長様からご祝辞をいただきました。(佐藤町長様は、本校のPTA会長も歴任されていました。)

お子さんの成長のお手伝いを、しっかりさせていただきます。よろしくお願いします。

新しく3名の先生をお迎えしました。(4月8日就任式、始業式)

令和3年度末の定期異動で3名の先生が異動されました。令和4年度は、3名の先生をお迎えしてスタートします。

珍しいことに3名とも男性です。ほとんどの小学校は、女性が7割以上を占めますので、異動対象の先生も女性が多くなります。

代表の児童が、3名の先生に歓迎の言葉を述べました。学校の自慢として「校歌」を紹介してくれました。その後、始業式の中で校歌を歌いました。

学年が一つ上がって、担任の先生の発表もあり、子どもたちのやる気が伝わってきました。

さくら、満開です。3月29日

校庭の桜は、満開を迎えました。

運動場、校舎、大津山です。

通りから見たさくらです。

これまで、ありがとうございました。(退任式)

3月28日(月)退任式、3名の先生方が異動になられました。

これまで、南関第一小学校を支えていただいた先生です。本当にありがとうございました。

次の学校でも、きっと子どもたちのために頑張られることと思います。お元気でいて下さい。

最後まで ありがとう。

3月28日(月)退任式の朝です。桜が美しく咲いています。

6年生も、登校してきました。教室で友達と語り合うことができる最後の日です。ところが、6年生は正門に並んでいます。最後の、最後まで挨拶運動をしてくれました。

なんと素敵な子どもたちでしょう!本当に心も立派に成長しました。もっと南関第一小学校にいてほしい存在でした。

19名が巣立っていきました。(卒業式)

3月24日(木)本校の卒業式でした。感染対策のため規模を縮小して実施しました。

6年生は、この数ヶ月でぐっと成長した姿を見せてくれました。今日も、一人一人が深々とお辞儀をして入場してきました。(感謝の気持ちが行動に現れています。)

証書授与の際は、目を見て丁寧に受け取っていました。(証書を大切に扱っています。)

椅子に腰掛ける際は、立腰(こしを立てる)で背もたれを使わずに凛とした姿勢を貫き通していました。なかなかできることではありません。

起立するタイミングも壇上の方を見て、気持ちを合わせることができていました。

佐藤南関町長様からのビデオメッセージに対してもお辞儀をしていました。

呼びかけでは、しっかりと感謝の言葉を伝えていました。

参加した4,5年生は、6年生の立派な姿を目に焼き付けることができたことでしょう。

難関突破の精神で、頑張ってくれると期待しています。

令和3年度修了式、聞き方が上手になりました。

3月23日(水)令和3年度の修了式でした。まず、各学年から1名ずつ代表児童が「1年間を振り返って」を発表しました。できるようになったこと、これから頑張りたいことを述べていました。原稿なし発表に挑戦した児童もいました。みんな上手に発表できました。

その後、各学年の代表児童に、修了証を渡しました。

立派にそれぞれの学年の学習を修めることができました。

この一年間、学級として、伸びてきたところを話しました。

1年生は、自分の足で歩いて登校を続けることができたことや挨拶が上手になったこと。2年生は、「ありがとうございます。」とさっと言える子が増えたこと。優しい心が育っていること。3年生は、集中して取り組めるようになったことや歌が上手になったこと。4年生は目立たないところでの頑張りや読書量が多かったこと。5年生は、男女仲よく遊べるところ、仲よくできるところ。6年生は、自分より他の人優先の行動ができたところ。~です。

そして、いい姿を紹介しました。次に写真は、6年生のやさしい姿です。1,2年生が誘いにくるほど人気です。

次の写真は、あいさつが一番よかった班です。一人一人いい声で、毎朝挨拶してくれます。何ヶ月も続いているところが素晴らしいです。当たり前のことを当たり前にできるって、価値あります。

全校児童の話の聞き方も、とても上手になりました。しっかり顔を上げて聞いています。成長がうれしいです。

モクレンの花がさきました。

一歩ずつ、しかも確かに季節が進んでいます。

6年生、ありがとう!(6年生を送る会 送別遠足)

すっかり春めいた3月11日(金)に、6年生を送る会と送別遠足を行いました。オンラインでそれぞれの学年が6年生へのメッセージを伝えました。

どの学年の発表も思いがよく伝わるものでした。

表彰集会を行いました。

作文や図画で入選した子に賞状が届いていましたので、3月10日(木)に表彰集会をオンラインで行いました。それぞれのコンクールで、代表の子に賞状を渡しました。

図画や作文だけでなく、算数の問題にチャレンジし続けている子にも賞状を渡しました。

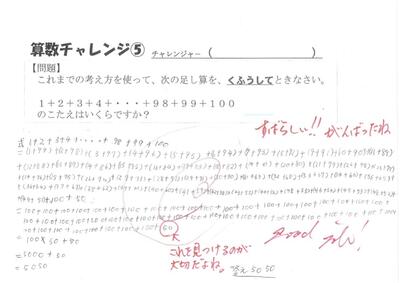

週末には、算数チャレンジ問題を、持ち帰ったタブレットに掲載しています。結構、難問です。あきらめずに挑戦している姿があります。とても感心した答案を紹介します。

くふうして解く問題ですが、「できるところから」取りかかり、「こつこつと」取り組み、「めんどくさがらず」やりぬいています。そのことにより、くふうするポイントを見つけることができています。何と言ってもこの地道な取組が素晴らしいです。頭だけでなく心も鍛えていることになります。難関トッパ丸の精神ですね。

福永さん(丸美屋)、ありがとうございます。(3年生)

3月9日(水)3年生は、福永さん(丸美屋)からきなこをいただきました。

この1年間、福永さんのお力をお借りして大豆の学習をしました。福永さんからは、大豆が調理によっていろいろな姿に形を変えることや、畑の肉といわれる大豆の栄養分のすごさを教えていただきました。そして、栽培から収穫まで、定期的にかかわっていただきました。とてもよい学びができました。その上に、きなこを一人一人いただきました。

子どもたちからは、お礼のお手紙をプレゼントしました。

「食べ物ができるまでには、たくさんの時間が必要なことを知りました。」「昔の道具を使ってみると、機械で便利になったことが分かりました。」「いただきますという言葉を大切にしたいです。」と、福永さんに感謝の気持ちを伝えることができました。

わくわく、表現(2年生)

2年生は、子どもたちがわくわくしていた表現の授業(体育)に取り組みました。体育サポーターの先生(Alife)の方に来ていただき、曲に合わせて踊るの振りなどを教えていただきました。

リズムを取る練習もしました。流行りの曲に合わせてジャンプやけんけん跳びをするというもので、これが簡単そうに見えてとても難しく、苦戦中の子どもたちです。みんなで教え合いながら一生懸命頑張っています。

「世界で一つだけの傑作完成!」(6年陶芸教室)

6年生は、12月、2週にわたって、陶芸教室がありました。この教室は南関町主催で、南関町の窯元さんのご協力の下、行われています。今年はまもる窯さん、野田窯さんが指導してくださいました。1回目は、手びねり成形という方法でそれぞれ作っていきました。それでもなかなかうまくいかず、講師の先生方の魔法で形を整えてもらいました。2回目は、コップに取っ手をつけたり、好きな文字や絵を描いたりする仕上げを行いました。

そして先日、まもる窯さんで焼いていただいた陶芸作品が完成しました。できた作品は、どれも素敵でした。現在は町役場1階のこもれびホールで展示していただいています。行かれた際にぜひ6年生の傑作をご覧ください。

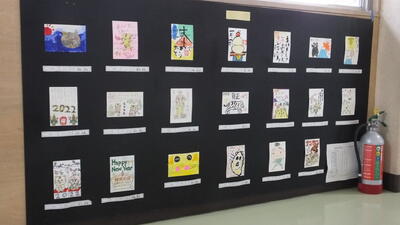

24名が応募しました。(年賀状コンクール)

年賀状は書く機会が減少しているようですが、もらったら笑顔になる素敵なものです。年賀状を見ながら、家族で楽しいひとときを過ごすことができます。昔から伝わっているお正月の恒例の行事ですので、大切に続けていきたいです。

さて、この年賀状に親しんでもらうことも主な目的である年賀状コンクールが募集されました。一小からは24名が応募したそうです。入選5名、優秀賞4名、郵便局長賞1名と10名が選ばれました。

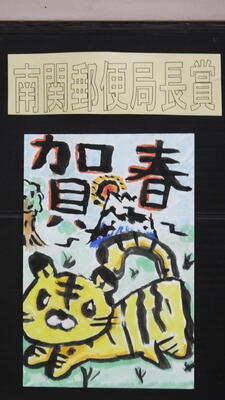

2月25日(金)に町教育委員会担当の方と郵便局長様が、年賀状コンクール表彰のために学校を訪問されました。代表で、局長賞に選ばれた5年女子の作田さんに賞状と副賞を受け取ってもらいました。

干支のトラがかわいく描けていますね。また、応募者全員に参加賞もいただきました。来年多くの皆さんに、年賀状を書く機会が増えることを願っています。

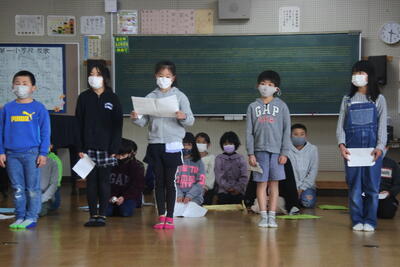

発表を撮影しました。(3年生)

3年生は、2月6日(日)に予定されていた町の人権フェスティバルに出場予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

そこで、動画に撮ることになりました。

11月の校内人権集会の内容をもとに発表しました。

子どもたちは、動画を見てくれる人に伝わるように、ゆっくり・はっきり話すことを意識して練習してきました。

撮影は緊張した様子でしたが、堂々と発表できた子どもたちの姿を見ることができました。

縄跳び大会、頑張りました。(1,6年生の部)

今年の縄跳び大会は、感染防止のため各学年で行いましたが、1年生と6年生のみ回数を数えること、またいろいろな跳び方を知ることを目的に合同で、しっかりと換気し、また十分に間隔をとった上で実施しました。

なわとび大会の種目は3種目でした。1つ目は持久跳び(前跳び4分間)、2つ目は学年種目(二重跳び)、3つ目は自由種目(自分で決めた種目)でした。6年生の学年種目は、二重跳びに挑戦したいという意見と、跳べない人がいるからもっとやさしい種目がいいという意見がぶつかりました。そこで、「一生懸命練習して、全員跳べるようになったら、二重跳びにしよう。」ということになったそうです。この話し合いも立派ですね。

跳べなかった子どもたちは、休み時間も中庭のジャンプボードで練習しました。また跳べる子どもたちも一緒に練習に付き添い、ポイントをアドバイスしていました。努力をみんなが積み重ねた結果、全員が二重跳びを跳べるようになりました。ここまで努力した子どもたちの素晴らしさを感じました。なわとび大会の最後には、二重跳びを1年生の前で披露できました。

1年生は、6年生の技を自分たちもやりたいと、まだなわとびの練習を頑張っているそうです。これも素晴らしいですね。6年生の学級全体の前向きな姿に拍手!

初めてで、ドキドキしたよ。(5年生)

5年生は、図工で、はじめて糸のこぎりと電動糸のこぎりを使って製作をしました。

はじめて使うので、いつも以上に真剣に説明を聞く子どもたち。いざ使う時には、「ドキドキする。」「できるかな。」など緊張の声が飛び交っていました。

しかし、子どもたちは本当に吸収が早いものです。すぐに使いこなし、難しい曲線や波線も上手に切り取ることができました。作品の完成が楽しみです。

雪やこんこ

寒い日が続いた2月16日(水)には、雪も降ってきました。

寒さに負けじと6年生は、雪の中で体育の授業です。

1年生は、雪を体験しようと運動場にやってきました。

歓声をあげたり、走り回ったりしました。

10分間でしたが、雪を体験できてうれしそうでした。

とんで とんで とんで とんで まわって ぶつかったあ?(6年)

6年生は理科で「生物と地球環境」という単元の学習を行っています。大きく環境をテーマにしてあり、これまでに理科で学習してきたことの総括したような内容です。学習の一環で、電気の有効利用で環境対策としても注目されているドローンを使ってプログラミング体験をしました。ドローンの動きは子どもたち自身がプログラミングしていました。

プログラムを組んで試しに飛ばしてみようということだったそうですが、うまくとばせた班もあれば、窓に激突している班もあり、プログラミングの楽しさとともに、難しさも感じていました。

これからの社会、AIやプログラミングと身近になっていくと思います。6年生にとっては貴重な経験となりました。南関町理科専科の近藤先生、ありがとうございました!

けっこう、おもしろいね。「パチンテロ」

2年生は、後期に入ってから体育係が中心となって、毎週月曜日に全員遊びを企画しています。これまで全員遊びを行ってきて、ケンカが起こったり、上手くルールが伝わらなかったりと試行錯誤がありましたが、体育係の二人の頑張りやクラス全体の協力もあり、だんだん全員遊びが盛り上がってきました!

この日は、フィリピンの“パチンテロ”という遊びでした。先生たちも参加し、大盛り上がりでした(^^)

パチンテロとは、フィリピンの伝統的な遊びで、5人対5人のチームに別れ、鬼チームは線上に立ち、線を超えようとするもう一方のチームをタッチします。チーム全員が鬼にタッチされずに線の外に出られれば勝ち。一人でもタッチされたら交代です。遊びの経験をとおして外国文化に触れることができますね。

すっきりしました。

2月15日(火)南関町からの依頼で、剪定をしていただきました。枝を落とすなどして、樹木を整えていただきました。

すっきりと景観がよくなり、秋の落ち葉集めも少し楽になることでしょう。ありがとうございます。

実は、校内でも「すっきり」が増えています。

すっきりと整理され、しかも見事な表示です。数名の職員が一念発起し工夫してくれました。

学校で使う用具は、たくさんの種類があり、すぐ散らかってしまいがちです。どこに何があるか探すだけでも時間がかかってしまうことはよくありました。整理整頓は、ユニバーサルデザイン(誰にでも分かりやすい)ですし、人権尊重の精神につながるし、そして時短となりますから、立派な働き方改革です。

このように取り組んでくれたことに、感謝!しています。

さりげなく…でも素敵な行為でした。

2月7日(月)の朝、前日の強風で一輪車が倒れていました。「後で並べに行かなくちゃ。」と思っていました。そして、昼休みに外に出たら…。

なんときれいに並べてありました。誰がしてくれたんだろうと思いながら、気持ちが温まりました。そして、数日後も同じようなことがありました。その行為がうれしくて、先生方に尋ねましたが、誰がしてくれたか分かりません。

そこで、子どもたちにも聞いてもらいました。すると、「月曜日は、ぼくたちがやりました。でも別の日は違います。」と4年生。

とても素敵な行為なのに、たいしたことはしていないというさりげない態度にも驚きです。

ところで、別の日は一体誰がしてくれたのでしょう。また、楽しみが増えました。

防災について考える機会になりますね。

2月10日(金)南関町社会福祉協議会から、児童全員に非常食の無償提供がありました。

これは、「防災の取組についての啓発」と「食品ロスを減らす」という活動の一環だそうです。6年生の代表3名が受取をしてくれました。

それぞれ一食分持ち帰りました。この非常食を見ながら、うちでも何か備えておこうと家族で話し合えるといいですね。社会福祉協議会の皆様、ありがとうございました。

外遊びが大好きです。

一小の子どもたちは、本当に外遊びが大好きです。おにごっこや陣取り、サッカーをする姿が多いです。しかも、異学年と一緒に遊ぶ姿が多いことが特徴です。とてもいいなあと思います。

中庭もにぎわっています。

寒さに負けない強い心が育っていますね。

きなこづくりに挑戦!(3年生)

1月20日(木)にきなこづくり体験を行いました。最初に、自分たちが育てた大豆を煎りました。

次に、地域の方からお借りした「石臼」を使って、きなこをひきました。

この状況ですので、きなこを食べることはできませんでしたが、大豆を煎ったときの香ばしいにおいや、石臼のごりごりした感覚を体験することができました。貴重な経験をすることができました。

ありがとう、6年生 ~その2~

子どもたちにとって、昼休みは貴重なものです。寒さにも負けず、運動場で楽しそうに遊ぶ姿をたくさん見かけます。

最近、6年生が1年生と遊ぶ姿が多いです。よく低学年と遊んでくれています。

楽しそうですね。自然と、微笑んでしまいます。

1年生にとって、6年生は大人みたいな大きな存在です。毎日、遊んでくれるのを楽しみにしているようです。

ありがとう、6年生

2月2日(水)今日も6年生のすてきな姿がありました。実は、この姿、冬休み前から約1ヶ月間続いています。

6年生は、卒業を前にして、6年間お世話になった学校に対して、恩返しプロジェクトに取り組んでいます。この写真は、「挨拶運動」に取り組んでいるところです。朝から登校すると交代で正門付近に立ってくれています。

他にも、朝からボランティアで5分間清掃に取り組んでくれました。

おかげで、毎日が気持ちよくスタートできています。

この取組を1ヶ月継続してきたことによって、6年生の視野が広がり優しい言葉が出てきたと担任の先生から聞きました。成長している6年生。人の役に立つという思いで、ボランティア活動を始めたのですが、実は知らず知らず自分にとって最も役立っているのですね。

合い言葉は、「グー、ペタ、ピン」「せきちゅうきりつきん」

1月12日(水)~14日(金)に養護教諭の島本先生が、各学級ごとに体の学習(姿勢について)を行いました。背骨は積み重なる積み木のようなもので、骨だけだとすぐに曲がってしまう・・・そんな背骨を支えているのが、「せきちゅうきりつきん(脊柱起立筋)」という筋肉です。

ところが最近の子どもたちはこの筋肉の力が弱まっているようです。「脊柱起立筋」を鍛えるためには、普段の姿勢を意識することが大切だと知りました。正しい姿勢ができるように、「グー(おなかと机の間にグーひとつ)ペタ(足は床につける)ピン(背筋ピン)」「せきちゅうきりつきん!」を合い言葉に、みんなでグーペタピンの良い姿勢を頑張っています。

たこ たこ あがれ

1月14日(金)1年生は、生活科でつくったたこをあげました。

快晴の大空にたくさんのたこが舞い上がりました。

上手につくれてよかったですね。

生長と成長 どうちがう?(1月11日冬休み明け集会)

例年よりちょっと長い冬休みが終わり、1月11日(火)には、元気に登校する子どもたちの姿がありました。新しい年を迎えての集会です。

集会では、「生長」と「成長」はどうちがいますかと問いかけました。調べてみると、「生長」は、草木が大きくなる場合に使われます。それに対して「成長」は大きくなるだけでなく心も育ってくるという意味が込められています。みなさんの場合は、「成長」がふさわしいですね。という話をしました。

子どもたちには、心も体も大きく「成長」してほしいです。成長していくためには、めあてをもって取り組むことが効果的です。教室にもどって、今年のめあてをそれぞれ考えていったことだと思います。

いい姿を紹介しました。(冬休み前全校集会)

12月24日(金)冬休み前最後の日です。久しぶりに全校集会を体育館で行いました。(もちろん、密にならないように配慮しています。)

後期前半で見つけた「いい姿」を紹介しました。朝ラン、落ち葉集め隊や掃除に取り組む姿など、感心した姿がたくさんありましたので、その一部を紹介しました。

両手で丁寧に力をいれて、しかもひざまずいて雑巾がけをしている姿。いいですね!

踏み板等を上げて、雑巾がけをしています。いいですね!

休み時間?に、泥落としマットをきれいにしてくれていました。みんなのために取り組む姿は素晴らしい!

その後、児童代表発表でも、頑張ったことをしっかり発表できました。

話の聞き方も、とてもよくなりました。来年もさらに成長できますように。

よい年が迎えられますように

12月19日(日)PTA役員、6年生保護者と6年生を中心に門松づくりが行われました。

午前6時45分集合し、竹の切り出しに行きました。門松には竹が3本ずつ計6本立てられます。それを切り出し、ご厚意にしてくださっている木工所でななめにカットします。

土台に立てて砂を入れ、かざりをつけてできあがりです。

来年、皆様にとってよい年でありますように。

自分に挑戦しました。(持久走大会)

12月20日(月)は、雨による運動場のコンディション不良のため延期となっていた校内持久走大会を行いました。

全力で頑張るいい姿がたくさんありました。トップ争いをしている子の走りは、さすがに見事でした。よい走りをしています。

一番最後に走ってくる子は、どんな思いで走っているのかと想像しました。

人は、得意なこと、好きなことには意欲的に取り組めます。苦手なこと、嫌なことは、したくない、避けたい、逃げ出したいと思うものです。特に、持久走は、息が続かず苦しくなるので、好まれない運動です。

当日は、どの子もしっかり参加していました。特に、最後に入ってきた子たちは、苦手としていたにもかかわらず、一歩一歩足を運んでいました。その姿に、苦手なことから逃げ出さずに立ち向かっている素晴らしい姿だと感じました。

ある意味、1位の子よりすごいことですね。

成長の大きな一歩ですし、心がたくましくなったと言えます。その自信を他への挑戦に活かしてくれると思います。

保護者の皆様には、駐車場対応、交通安全確保や温かい応援をいただきまして、本当にありがとうございました。

天気予報も見てね。(置き傘を買っていただきました。)

午前中は快晴でも、午後から雨の場合があります。しっかり天気予報を見て判断している子は傘を持ってきていますが、ついうっかり忘れてしまうことがあります。

さらに、突然の雨の場合もあります。学校には、余分な傘は数本しかありませんでしたので、PTA会長さんに相談し、置き傘20本をPTA予算で設置していただきました。ありがとうございます。

ホワイトボードの傘の番号欄に、記名して貸し出します。設置してすぐ翌々日に出番がありました。かさがあって助かったと思います。突然の雨で、困った人のためのものです。大切に使っていきたいですね。

昔の道具を使ってみよう(3年総合的な学習)

12月9日(木)5,6校時に、3年生は総合的な学習で、昔の道具による大豆の選別の体験をしました。

丸美屋の福永さんが昔の道具(ぶりこ とうみ)を持ってきてくださいました。

風力で、大豆とさやに選別していきます。うまく分かれないものは手作業で行いました。

昔の道具を使うことで、当時の人たちの思いに触れることができますね。貴重な体験となりました。

税金のない世界は?(6年租税教室)

12月13日(月)、6年生は玉名税務署から講師の先生をお迎えして、租税教室を行いました。学習の最初に「みなさんは税金を払いたいですか」と聞かれると、「いいえ」という声があがりました。必要性はわかるけど、あまり払いたくないというのが正直な気持ちのようでした。

学習の中で「税金のない世界」のDVDを見ました。

「税金のない世界」は道路を通行するだけでもお金がかかるなど、想像していない世界でした。DVDを通して、考えが変わり、「税金の重要性がわかった。」「きちんと税金を払っていきたい。」と感想を述べていました。

税は、人々のくらしを豊かにするものだと、改めて税金の大切さを感じられる時間となりました。

資源回収、授業参観、PTA教育講演会、学級懇談とお世話になりました。

第2回目の資源回収を11月27日(土)に実施していただきました。準備から当日の運営とPTA役員の方々にお世話になりました。地域の皆様にもご協力いただき、本当にありがとうございました。

また、12月3日㈮には、授業参観、教育講演会、学級懇談を行いました。

講演会では、日本総合専門学校講師の松本英祥様から「命を見つめて」という演題でお話をいただきました。

ガタピシ(我他彼此)とは、たてつけの悪い引き戸の音を表していますが、もともとは漢字のとおり自他の関係がうまく行かない様を現しているそうです。現代社会はその傾向が強まっているからこそ、自分と同じように相手も大切にしていきましょうと具体例を交えて紹介されました。会場にいた方は、優しい気持ちになれたのではないでしょうか。多数参加いただきましてありがとうございました

いらっしゃいませ!(1年 保育園との交流)

11月30日(木)1年生は、こどもが丘保育園の年長児をご招待して、交流活動をしました。どんぐりやもみじなど秋の自然をいかしたおもちゃを作り、お店を開き、遊び方を説明していっしょに遊びました。

交流を終えた1年生は、

「いらっしゃいませ。」が言えてよかったです。

ほいくえんせいが、よろこんでくれてよかったです。

と満足げな様子でした。

頑張ったかいがありましたね。

かぜ薬も、薬物乱用になってしまう??(薬物乱用防止教室)

12月2日(木)講師として本校の学校薬剤師、吉永先生にお越しいただき、6年生を対象として薬物乱用防止教室を行いました。ドラッグの害はもちろんのことですが、普段使っている薬も用量や方法を間違えてしまうと薬物乱用になってしまうことや、身近にある薬物「お酒」「たばこ」の体への害についても分かりやすく説明していただきました。吉永先生のあたたかい、やさしい話しぶりにみんな真剣に聞き入っていました。

後半は、身近な人から誘われたときの断り方を一人一人が考えたあと、ロールプレイを行いました。「薬物を勧められたときは、きっぱり断ろうと思います。」「今日、学んだことは家族にも伝えようと思います。」など、薬物乱用の恐ろしさを知るとともに、自分や身近にいる人の体や将来を大切にしようと再確認した45分となりました。

行動の原動力は?~出動!落ち葉集め隊

南関第一小学校には、さまざまな樹木が植えられています。落葉樹も多く、運動場には毎日落ち葉がたくさんあります。

そこで、南先生が定期的に「南関第一小学校のよい子の皆さん、時間が空いている人で協力できる人は、落ち葉集めに来て下さい。」と放送でよびかけています。何人かの子が集まってボランティアで作業してくれています。えらいなあと感心しています。

ところが、12月3日(金)の朝、放送前にリヤカーを出して木の下に集まっている子どもたちがいました。そして、自分たちで落ち葉を集め始めたのです。

なぜしようと思ったのでしょう。子どもはふつう遊ぶことが最優先ですから、大きな疑問となりました。

①落ち葉が落ちているから、きれいにしようと思ったから。

②今日は落ち葉が多いので、南先生が呼びかけると予想したから。

③習慣化しているから。

④楽しいから。

と予想をたてました。子どもたちに聞くと①だと答えましたが、納得いきません。そんな単純ではないはずです。まわりにはサッカーや鬼ごっこをしている子もたくさんいたのにもかかわらず作業をしたのですから。

ある保護者の方が「④だと思いますよ」と言われて、はっとしました。

ボランティアをされる方は、楽しんで取り組まれます。その楽しさは、人に役立っているとかみんなが笑顔になることを思い浮かべているところからきているそうです。自分という存在が、人のためになっていることを実感でき、それが満足感や達成感につながっています。それは、自己肯定感が高まりへとなっていきます。

④「楽しいから」という回答でも、もしかしたらこのような深い思いが心の奥底にあるかもしれません。そうだとしたら、すごく高まった意識をもっていることになります。

作業をしない理由を、「遊びたい」「自分の仕事ではない」「きついから嫌」「負担感増」としてしまいがちなのに、何と素晴らしいことでしょうか。

頼もしい存在の「落ち葉集め隊」でした。

怒らない、急がせない。(認知症学習)

11月24日(水)4年生は、社会福祉協議会の方から認知症について教えていただきました。

認知症になる原因や症状、周囲の望ましい対応などについて、本の読みきかせ、ロールプレイングやDVDなどを通してわかりやすく説明していただきました。子どもたちも真剣に話を聞き、しっかり学ぶことができました。

子どもたちの感想です。

「認知症の人が忘れてしまって、それを強く言うとよけい悪化するのを知り、高齢者に優しくしていきたいです。」

「おばあちゃんが認知症になったら①怒らない ②急がせない ③馬鹿にしない を守っておばあちゃんをやすませたいです。」

「… ゆっくりせかせずに、目の前から声をかけることが大切だと思いました。」

「ぼくは、認知症という病気はだれにでもなる可能性があることを知りました。もしも自分が認知症になって色々なことが分からなくなったら不安になると思います。だから…。」

優しい気持ちで、しかもしっかり自分のこととして学べていることが立派ですね。

ありがとうございました。(資源回収、授業参観他)

11月27日(土)PTAの委員の方が中心となって、資源回収をしていただきました。回収業者の方の都合により土曜日開催となり、前日の駐車場借用ができなくなりました。ゆえに前日準備が十分できなく、当日早朝からも準備をされての実施となりました。前回からの期間が短かったため回収量が多くなく、比較的スムーズに終えることができました。ご協力いただきまして本当にありがとうございました。

12月3日(金)授業参観、PTA教育講演会、学級懇談を行いました。

授業参観では、お子さんの成長の様子をご覧になったことと思います。

PTA教育講演会では、日本総合教育専門学校講師の松本英祥様に、「いのちを見つめて」という演題でお話をいただきました。「我他彼此」(ガタピシ:たてつけの悪い引き戸の音を現しています。)という言葉から、自他の関係がうまく行かない様を現していると説明されました。現代はその傾向が強まっているからこそ、自分と同じように相手も大切に、自分や相手の命を大切にというお話をされました。会場にいた方は、優しい気持ちになれたのではないでしょうか。

学級懇談まで、多くの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。

温かい雰囲気になりました。(校内人権集会)

11月25日(木)校内人権集会を開きました。1年生から順に、学習内容を紹介しながら自分たちの生活に置き換えて、考えたことを発表しました。

1年生は、みんなで頑張ることととして、「自分の名前も相手の名前も大事にしよう。」と宣言しました。

2年生は、「仲間を大事にする」をテーマに、やさしい自分にかわりたいと発表がありました。

3年生は、「自分や友達を大切にする」というテーマで、自分を振り返って作文を書いたことを発表しました。

4年生は、公開授業で行った「おうちの家の人の仕事」というテーマで、働くことの大切さにきづいた発表をしました。

5年生は、「なこごてはらんたつ」という教材を読んで、いじめについて考えたことを発表しました。

6年生は、修学旅行で学んだ「平和」について、発表しました。

集会全体が温かい雰囲気につつまれました。それは、それぞれの発表だけでなく返しの言葉を発表していた子が、自分を振り返って発言していたからです。自分を振り返ることは、人との関係をよくするだけでなく自分自身の成長につながります。そんな発言が多かったことがよかったです。

3つの贈り物 (その3)

3つの贈り物、その3です。

西田節子さんから雑巾をいただきました。実は、本年度だけで3回目です。

雑巾は同じ種類のタオルから作られています。

しかも、子どもの手の大きさに合うよう小さめに作ってあり、すべて手縫いです。たくさんの枚数のタオルを切って、一針一針糸を通しながら作られたことを想像すると、じいんときますね。

できあがると、いつも段ボール箱につめて、遠くから手押し車で歩いて来校されます。

すてきな手紙も添えて下さいました。

「あなたは世界でただ一人 私も世界でただ一人 ・・一部省略・・ 粗末にしないで大切に 決してえらくならなくてもいい 人のお役に立つ人に…。」令和三年十月 八十六歳

担任の先生から子どもたちにこれらのことを伝えてもらいました。

すると、うれしいことに2年生の子3名がお礼を言いに行ったそうです。すごいことです。行こうと思ったこと、友達と相談できたこと、実際に行ったこと、お礼が言えたこと等、子どもたちが自分たちで考え、よりよい選択をし、実際に行動できたことになります。本校で育てたい力の「協働性」「主体性」「創造性」そのものです。

雑巾が、子どもたちの感性を高め、成長させてくれました。

3つの贈り物 (その2)

贈り物のその2は、リヤカーです。

米作りでご協力をいただいている城門さんが、持参されました。

城門さんは、「もう使わないから、よかったら使ってほしい。」とわざわざ溶接作業をして補強し、板をまわりに取り付け、取っ手をつけるなど使いやすい工夫を自分でされた上でもってこられました。

城門さんの器用さに驚くとともに、使いやすいようにと相手のことを思いやる城門さんの優しさを感じ、大変心が温まりました。ありがたいことです。

3つの贈り物 (その1)

最近、この1ヶ月あまりで、地域の皆様から学校にいただいたものがありました。

(株)塩山食品様からはバスケットをいただきました。「学校で使ってください。」ということで、南関町の各学校に配られました。

その際も、「もしも必要でなかったら、遠慮無くいらないと言ってください。」と学校側の想いを尊重していただきました。その配慮にもありがたく感じました。各学級で使わせていただきます。本当にありがとうございます。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 唐津 智彦

運用担当者

教諭 西村 隆二

〒861-0803

熊本県玉名郡南関町関町188 南関町立南関第一小学校

TEL:0968-53-0009

FAX:0968-53-0086

E-mail:

URL:

http://es.higo.ed.jp/nankan1e/