2019年11月の記事一覧

だれにでも

10月29日

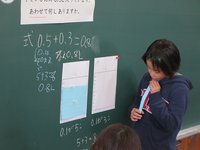

かがやき(難聴学級)の研究授業でした。

参観するのは本校職員と教育委員会の先生と熊本聾学校の先生です。

教科は算数 小数の意味を理解して表し方を考えるところ この日はたし算です。

かぎになるのは『0.1の何個分!!』

中原の研究仮説は2つ

UDの視点にたった授業づくり。

かがやきの教室も交流学級の教室も、見通しを持てる時間の表示がしてあります。

子どもの考えを言語化したり、説明したり、より深く理解するための具体物やイラストは、毎時間準備されているので、研究授業でも「先生あれ使ったら!?」と、前に使った教材を子どもの方が取りに行っていました。

・・・このまえ『工夫して計算する』 のとろでは、子どもが芋まんじゅう 8個入りを2箱買いにいく役で、先生が買い物を頼むお母さんと店員さんの二役をしていました。

難聴学級で授業を始めたときから『なかばる学習の過程自体がUD!』と言っていた担任の先生。

毎時間の積み重ねプラス、前時までに学習したことを想起して、主体的に取り組むために 5・6年の研究授業で教えてもらった『学びのツール』はすぐれもの!と意識して授業されています。

ただ、なやみは、1対1なので考えをひろげるところです。

めあてに対するまとめを児童の言葉から導くためにも、日常の『ことば』の学習からひとつひとつ大切に行っています。

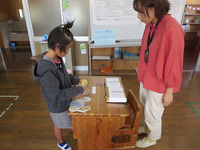

校内研修では授業研究会と、その後に聾学校の先生から、UDの視点にたった授業作りや、難聴の子が学校生活で困る場面と対策を教えていただきました。

それは、難聴の子にとってだけのいいことではなく、だれにでもわかりやすい空間になることで、翌日からさっそく全学年で、できることから始めています。

マイクの使い方と声の大きさ

授業の見える化(全授業での視覚化)

発音をよくするために(あおうえいべ~体操)

秋空の下・・・

その①

1年生合同学習

10月28日に里山の宝物(文化財)見学に行きました。

幹周り18メートルの『竹の熊の大ケヤキ』の周りをみんなで手をつないで。

そのあと上中原の押戸石々群にのぼり、方位磁石を近づけてみたり、約4000年前のシュメール文字が刻まれているところを見たりしました。

その②

3年生の理科

10月29日 理科で太陽の動きと地面の動きを調べる学習

まずはかげふみでした。

短い休み時間、あまり外へは出て遊ぶ時間はありません。

昼休みは全学年や異学年もふくめて遊ぶことが多いからでしょうか。

同学年での遊び経験があまりないので、かげの勉強プラス同学年で遊ぶかげふみの『ルール』のいい勉強の機会にもなりました。(ふふふっ)

その③

4年生理科 秋の虫や植物を観察・・・・だったと思うのですがちょっと寄り道。

保育園のみなさんと一緒に植えたさつまいもは、夏休みにイノシシさんが食べていました。

もうないと思っていたら、小さいおいもが10個ありました!

その④

朝ラン中の空!

(朝の光が、脳のスイッチON!&成長のもとに!)

その⑤

体育がハードルになりました。

備えあれば・・・・

南小国町各所で防災訓練が行われた10月26日の前日、25日の5.6時間目に、5.6年生が食生活改善推進委員さんから『防災クッキング』を教えていただきました。

今年のパッククッキング(熱するおなべの水がよごれていても、清潔な器がなくても、栄養がとれる、簡単にできる)は『ピザ風蒸しパン』

それから簡単おやつ2種

『ふラスク』

『ミルクもち』

クッキングのまえにまず、災害のときにこまらないように、準備しておいた方がいいものや、知っておいた方がいいことを、クイズで教えてくださいました。

スーパーの店頭に食品がなくなっているお店の写真や断水の話は、最近の台風や水害のニュースでも目にしているので、遠くのだれかのことには思えず、みんな真剣に聴いていました。

材料の準備、班ごとの計量などは前もって食改の方がしてくださっていましたが、調理になったら主役は5.6年生です。

食改の方々は、子どもたちに次の手順を教えたら、見守ってくれていました。

試食の時にもう1品登場!

お湯を注ぐだけでお吸い物の『野菜もなか』でした

中原の湯田の方々が作られて、きよら祭のときにバザーで紹介していました。

もなかの中に、手作りのフリーズドライ野菜が入っていて、お湯を注ぐだけで上品なお吸い物、そして非常食にもなります。

会食の時に感想発表をしました。

○作るのがかんたんだし、楽しかったです。

○おいしいです。自分でも作ることができると思ったので、やってみたいです。

○ラスクが、こんなにかんたんにできるとおもわなかったです。

○ラスクを買うと意外と高いので、買うより作ろうと思いました。

○食べるとき、お皿を使わなかったから洗わなくてよかった。

食改のみなさま、毎年本当にありがとうございます。

家庭科の授業や、こうしたクッキングや、おうちの方の手作りお弁当や毎日の食事がきっかけになっているのだと思います。

先日の中・北部音楽会のときに、早起きをして、自分でお弁当を作ってきている子がいました。