4年生の様子

学活「歯を大切にしよう」

学活で「歯を大切にしよう」という学習をしました。保健室の宮﨑先生に、虫歯になる原因を教えていただきました。また、中学年の子どもたちの歯は、抜ける歯があり、きれいに生えそろっていないため、歯みがきが難しいというお話もありました。子どもたちは、自分の歯の様子を鏡を見て、確かめていました。「これから、丁寧に歯みがきをしよう」と意欲を表していた子どもたちです。

(4年1組の様子)

(4年2組の様子)

マット運動

6月から、体育でマット運動をしています。子どもたちは、体を丸めたり、手をいっぱい開くなど工夫をし、前転技や後転技の練習をしています。

「うたのにじ」をリコーダーで練習しています!(4年2組)

現在、「うたのにじ」をリコーダーで練習しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、リコーダーや歌は外で練習しています。子どもたちは、楽譜を見ながら黙々と練習しています。だんだん上達してきています!

図工「木々を見つめて」

図工で木の絵に取り組んでいます。木に触ったり、写真をとったりしてたっぷり木と触れ合いました。触れ合ったことで、改めて、二小にはいろいろな種類の絵があることに気付いた子どもたちでした。今後、感じたことを自分たちの絵に表す活動を進めていきます。

(4年1組の様子)

(4年2組の様子)

SDGsについて学習しました。

土曜授業は、総合でSDGsについて学習しました。SDGすごろくをしたり、一人一枚SDGsカルタを製作したりしました。SDGsの17の項目を楽しみながら学習することができました。

歓迎遠足に行きました。

天気に恵まれて、エコパークまで遠足に行きました。楽しく遊具で遊んだり、ボール遊びをしたりしていました。朝からのお弁当作りありがとうございました。

自分の顔をかきました。

図工で自分の顔をかきました。自分の顔とにらめっこしながら、目、口、鼻と一つ一つ丁寧にかきていました。そっくりな顔が出来上がりました。

(4年1組)

(4年2組)

修了式(4年1組)

1年終わりました。1年前の歓迎遠足の時の写真と、今の姿。比べると成長に気づきます。春休みも事故など無く、楽しく過ごすことができますように。保護者の皆様、1年間お世話になりました。

↑一年前 歓迎遠足

↑ かしこまった?バージョン

↑ 好きなポーズバージョン

↑ ピースバージョン

ついでに、卒業生へのメッセージとして撮影した写真も。

校内お別れ遠足でした(4年2組)

4日は、校内でのお別れ遠足でした。いつもとは違う、校内での遠足ということで、ゆったり、ゆっくりした時間の中で過ごしました。

まずは、6年生とのお別れ会。某アイドルグループ(?)のようなじゃんけん大会を行いました。最後のラスボスに勝つと、北京オリンピック風金メダルが6年生に授与されるという流れだったのですが、これがまた大変盛り上がり、6年生と楽しく交流することができました。

お弁当では、チャレンジコースやうでじまんコースに挑戦した子たちがたくさんいたようで、見事な卵焼きやおにぎりを詰めてきており、非常に美味しそうでした。

保護者の皆様には、早朝からのお弁当作り、大変お世話になりました。

校内お別れ遠足(4年1組)

まずは、6年生とお別れ集会。

各学年10分間の持ち時間を使って、出し物をしました。4年生は「思い出作りじゃんけん大会」。5分以内に六連続で勝てたらゴールです。あっという間でしたが、わきあいあいとした雰囲気でした。

・・・集会以外は、6年生への卒業のお祝いのメッセージを作ったり、なわとびをしたりして過ごしました。

そしてお弁当の時間。今回は前日に、「もうすぐ高学年だし、一部でいいからさ、ちょっとは自分で作ろうね。おにぎりとかー・・・。」とプレッシャーをかけました。

実際にどうだったか聞いてみました。

「一部でもいいから作った人?」・・・まさか全員、何かしら作ったと手を挙げているではないですか!?

しかも結構自信たっぷりな顔で。みんな頑張ったんですね?すごいです!

あとから、「これは僕がレンジでチンした冷凍食品です(´∀`*)」とか教えてくれました。それでも早起きして作ろうとしたところが素敵ですよ!

感染対策のこともあり、自分の席で前を向いて食べるという味気なさはありましたが、いつもの学校とはちがって、時間に追われることもなく、ゆったり過ごせた1日でした。

欠席等連絡リンク

https://forms.office.com/r/p1zi5C5jSJ

メールシステムへの登録をお願いします。

ms02@mamail.jp

このアドレスに空メールを送っていただき、届いたメールのリンクから登録を進められてください。

※一家庭2件の登録を推奨しています。確実に連絡が届くよう、

一家庭2件の登録をよろしくお願いします!

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

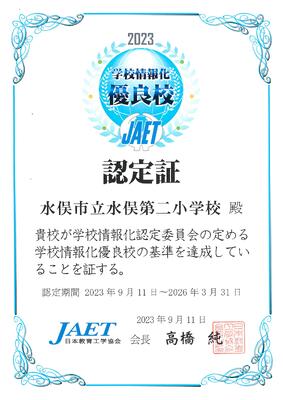

日本教育工学協会から、「情報化の推進体制」を整え、「教科指導におけるICT活用」「情報教育」「校務の情報化」に積極的に取り組んでいる学校として、学校情報化優良校に認定されました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 森 安広

運用担当者

教諭 浅野 千尋

2025年 12月

900000カウントに到達

たくさん見ていただきありがとうございます!

2025年 8月

800000カウントに到達

2025年 5月28日

700000カウントに到達

2024年 12月13日

600000カウントに到達

500000カウントに到達

2021年12月10日

300000カウント

いつの間にか達成!?

2020年9月24日

211175カウントから

更新再開!

2018年10月24日

100000カウント

2016年6月5日

10000カウント

2015年9月28日

45カウントから

更新再開!