2024年6月の記事一覧

児童集会で、環境委員会が発表 ~環境ISO宣言~

5月31日(金)の朝、環境委員会による児童集会を実施しました。音楽室に集まった全児童の前に現れたのは、環境委員会ならぬ「環境ボランティア隊エコレンジャー」でした。節電・節水や分別、ペットボトルのキャップ集め等の活動は何のために行うのか、活動の結果として生み出されたお金は、どこで、どのように活用されているのか、環境ISO宣言に係る多くの内容について寸劇やクイズ形式で、具体的でわかりやすい説明をしてくれました。

本校では「対話・交流」を大事な柱としていますので、その発表を受けて、自分たちが感じた感想を交流しました。「集めたキャップが外国のこどもたちのワクチンに使われているとを知ったから、頑張って行動していきたい。」といった、一人一人が心に感じたことを発表し合った有意義な時間でした。

貴重なご意見をいただきました~第1回学校運営協議会から~

5月28日(火)の11:20~13:00に、本年度最初の学校運営協議会を実施しました。今年は、8人の委員の皆様にお願いし、学校運営についてご意見をいただきます。早速、学校教育目標「あいさつ 笑顔 思いやり すすんで学ぶ南っ子」の「あいさつ」について、「環境・あいさつ班をつくって学校運営協議会委員持ち回りで担当したらどうか。」「家庭内でのあいさつの様子も知りたい。」「地域全体であいさつを広げていこう。」など貴重なご意見をたくさんいただきました。学校としても、まずはオープンスクール、授業参観などにたくさん足を運んでいただけるように働きかけていきます。本校では、この会を通称「南ba小会(なんばしょうかい)」と言います。まさに、その名のとおり、子ども達の育ちのために、何をしていくかを具体的に考える貴重な会になりました。委員の皆様、どうぞ、これからもよろしくお願いします。

人間としての土台づくり~運動会をとおして~

運動会当日は、天気に恵まれ、多くのご来賓の参列を賜りながら、PTAの方々のご協力のもとに運動会を実施することができましたことに厚くお礼を申しあげます。

子どもたちの姿を観られていかがだったでしょうか?感動を覚えたり、育ちを実感したり、誇らしかったりと様々な感情が生まれられたのではないでしょうか。なぜそのような感情を持つかというと、やはり一生懸命な姿、頑張っている姿、微笑ましい姿に心が動かされるから。

子どもたちは、運動会という行事に取り組んでいく過程で、確かな育ちを見せてくれます。

徒走では、胸をドキドキさせながらスタートラインに立ちます。多くの子は、勝ち負けや順位にこだわっています。これは当然の気持ちです。中には、「1番だったら・・・。」「○位内だったら・・・。」とご褒美が用意されているご家庭もあったようです。

ところで、どんな姿がかっこいいでしょう。それは一生懸命な姿だと考えます。一生懸命は、子どもたちの体からあふれ出るエネルギーです。苦しいときに負けない、だめかもしれないと思っても最後まであきらめない、やりぬこうとする、心の力です。

徒走で、一等賞でゴールテープを切る姿はかっこいいですが、一番最後でもゴールまで全力で走り抜ける姿は、一等に負けないくらいかっこいいです。1等賞には誰でもがなれませんが、一生懸命には、誰でもなれます。そして、その一生懸命の姿が、一番かっこいい。

子どもたちは、運動会の練習や本番を通して、このことを学んでくれたことと思います。

各係活動や応援団の活動もよく頑張ってくれていました。それぞれの係(例えば出発係や決勝係等)の役割を担い、事前に練習を重ね、当日に自分の役割を全うしていく姿も光り輝いていました。

応援団の練習が始まった頃、応援団長が悩んでいました。担任が話を聞いてみると、「応援団がうまくまとまらず、全員がそろって一生懸命に動くことができない」ことへの悔しさと焦りでした。肩書きに「長」がつく重みですね。全体を動かす難しさ(壁)にぶつかっていたのです。担任は、壁を乗り越えて、さらに大きく成長してくれることを信じて見守ることにしました。

それから、応援団内で話し合いが行われ、みんなが一生懸命取り組み始めました。団長としての指示の声も元気で大きく響いていました。学級での様子もさらに活発となり、一歩前進した姿がそこにはありました。

二宮金次郎の7代目のお孫さんが書いた本によると、金次郎が大事にしたのは、手に持っている本ではなく、背負っている薪、働くことや汗をかく勤労にこだわったそうです。しっかり働ける人は、たくさん勉強することもできると教えています。

子どもたちにとって、「働く」ことは何かというと、例えば学校生活では、学習、掃除や日直、係活動や委員会活動とかいろいろあります。家庭では、玄関掃除やお風呂掃除、食器洗いに、洗濯物をたたんだり、弟や妹のお世話等といった家族の一員としての役割があります。こうした「働く」ことを、最初はいやいやながらやっていても、それを積み重ねていくうちに「あたりまえ」にできるようになるときがきます。そのときに、人としてのしなやかさであったり、優しさやたくましさを身に付けていくのではないでしょうか。

二宮金次郎像の足元を見てください。ここに最も重要なメッセージが込められているそうです。「像の本当のメッセージは足元。一歩前に踏み出した足です。それは自分が大切だと思うことは、人から何を言われようが貫き通す人になりなさい。どんなときも一歩前に出て行動することが一番大切。」というメッセージだそうです。

目の前の一つ一つのことに一生懸命に取り組んだり、自分の役割を全うしてコツコツと働き続けたりすることは、人間としての土台づくりにつながるのです。そして、そのことが一歩前に出るたくましさとなり、子どもたちの成長につながるのです。

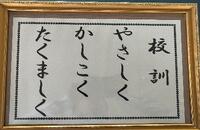

この菊陽南小学校には、過去から現在まで、

校訓「やさしく かしこく たくましく」が脈々と流れ続けています。

このすばらしき校訓は、菊陽の土壌に温められた伝統の姿であり、

これはまた、人間の心の尊い原点であることを教えてくれています。