熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

お勉強の部屋(不定期で学校の勉強に関することを書いていきます。)

2014年10月の記事一覧

新しい教科書

お知らせがあります。来年度(平成27年度)から教科書の内容が新しくなります。

この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、学校生活のページでも紹介しています。)

この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、学校生活のページでも紹介しています。)

(6)新しい内容の教科書はいつもらえるの?

【小学校】(平成27年度)使用開始 【中学校】(平成28年度)使用開始

※中学生は来年ではなく、再来年から教科書が新しくなります。

※ここまでの情報は、山口県萩市学校教育課のページを参考にしました。

【注意!】

来年は内容が新しくなった教科書が発行されますが、だからと言って今使っている教科書を来年捨てないでください。特に、「3.4下」など複数学年に「下」のついた教科書は来年度も使用します。また、地図帳などは4年から6年までの3年間使用します。(気をつけておくもの・・・地図帳、生活科、保健、図工、社会、)

【最後に】

①来年度の採択教科書については、八代市のホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。

➁教科書についてお尋ねがありましたら、担任へお問い合わせください。

この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、学校生活のページでも紹介しています。)

この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、学校生活のページでも紹介しています。)(1)そもそも教科書とは?

教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科の学習のために主たる教材として発行されたもの」であり、文部科学大臣の検定を経たものまたは文部科学省が著作の名義を有するものとされています。

(2)教科書は必ず使わなければいけないの?

学校教育法第34条には、「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科省が著作の名義を有する教科書を使用しなければならない。」と定められています。だから、教科の学習の主教材として必ず使わなければないけないものです。(もちろん、補助教材の使用も認められています。)

新しい教科書が使用されるまでの手順は?

(1)著作・編集は誰がするの?

現在の教科書制度は、民間の教科書発行者による教科書の著作・編集が基本となります。各発行者は、学習指導要領、教科用図書検定基準等をもとに、創意・工夫を加えた図書を作成し検定申請します。

(2)検定は誰がするの?

図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて、学校で教科書として使用される資格を与えられます。発行者が検定申請した図書は、文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問されるとともに、文部科学省の教科調査官による調査が行われます。文部科学大臣は、審議会からの答申に基づき検定を行います。教科書として適切か否かの審査は教科用図書検定基準に基づいて行われます。

(3)採択は誰がするの?

教科書は、通常1教科について数種類存在するため、この中から学校で使用する1種類の教科書が決定(採択)される必要があります。採択の権限は公立学校については所管の教育委員会(八代市は八代市教育委員会)にあり、国・私立学校で使用される教科書の決定の権限は校長にあります。

(5)教科書は無料なの? 国・公・私立の義務教育諸学校で使用される教科書については、全児童生徒に対し、国の負担によって無償で給与されています。(ただし、紛失した場合は有償で自分で購入しなければなりません。※太田郷小で使っている教科書は、本町1丁目の庄野学生堂で購入できます。)

※外国では、無償給与ではなく無償貸与(無料だけど、翌年には学校へ返す。)国がたくさんあります。欧米の多くの国。有償の国もあります。中国、台湾など。

※外国では、無償給与ではなく無償貸与(無料だけど、翌年には学校へ返す。)国がたくさんあります。欧米の多くの国。有償の国もあります。中国、台湾など。

(6)新しい内容の教科書はいつもらえるの?

【小学校】(平成27年度)使用開始 【中学校】(平成28年度)使用開始※中学生は来年ではなく、再来年から教科書が新しくなります。

※ここまでの情報は、山口県萩市学校教育課のページを参考にしました。

【注意!】

来年は内容が新しくなった教科書が発行されますが、だからと言って今使っている教科書を来年捨てないでください。特に、「3.4下」など複数学年に「下」のついた教科書は来年度も使用します。また、地図帳などは4年から6年までの3年間使用します。(気をつけておくもの・・・地図帳、生活科、保健、図工、社会、)

【最後に】

①来年度の採択教科書については、八代市のホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。

➁教科書についてお尋ねがありましたら、担任へお問い合わせください。

0

かけ算の順序について

かけ算の順序について

時々、保護者の方から『「2×3」と「3×2」は答えが同じなのだから、テストではどちらを書いていても〇ではないのですか?』という質問を受けます。

実は、これはとても難しい問題です。確かに数や量の大きさだけを計算するのであれば、計算式として「2×3」と「3×2」は同じ意味を持ちます。

文部科学省が著作権を持つ「学習指導要領 算数編」においても「かけ算の意味」を理解させることは書いてあっても順序についての記述はありません。

しかし、私たちのような子どもたちに直接授業をする教師は、「文章題においてかけ算の立式をさせる時には順序を守らせる」ことがほとんどです。

それには、以下のような理由があります。

【以下、図は新興出版社啓林館ホームページ 算数用語集より転用】

☆算数の教科書に書かれているかけ算の内容

①同数累加の考え方

2年生でかけ算の意味を以下のように学習します。

4+4+4を4×3と表すことができる・・・(これを同数累加といいます)・・・という考え方です。

ここで、「4の3つ分」を4×3と表すと表現してあります。

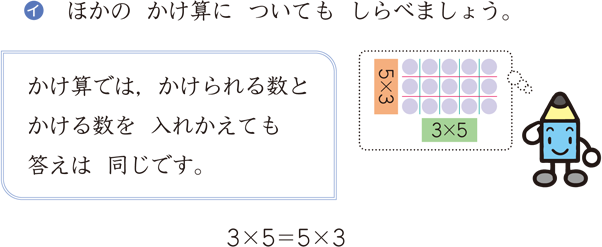

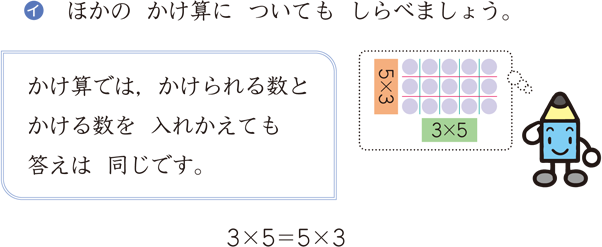

➁乗法の交換法則

よく知られている交換法則「かけ算では、かけられる数とかける数をいれかえても答えは同じ」というものも2年生で出てきます。

よく質問があるのは、これを根拠にしたものです。

➂「〇倍」の考え方

ところで、①の同数累加に続き、今度は「〇倍」という考え方が出てきます。これは、同数をたしていくのではなく、「もとになる量」の何倍になるのかという考え方です。

「割合」の考えになります。

ここでも、「6cmの2倍」という表現で、以下に記述がありませんが、「6×2」の指導を行います。

④二つの量の比較の指導

基準量と比較量を示しておいて、比較量が基準量の何倍になるのかを調べさせるときにかけ算の式が出てきます。

下にあるのも「何倍」の表現は「×いくつ」となっています。

⑤「計算の手順」の問題

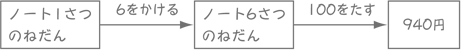

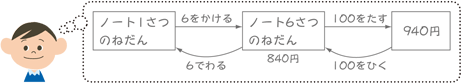

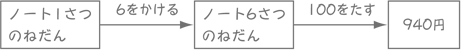

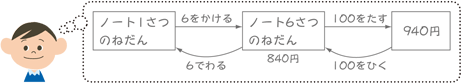

以下の問題は、『ノート一冊の値段を「もとにする量」とし、それを6倍した上で、さらに100円をたすと940円になった。では、元々のノート一冊の値段はいくらだったか。』という問題です。

これを教科書の指導書(学習指導要領のことではありません。)では「順に戻す思考法」という位置づけで、100を引き、6で割るという逆順の考え方で問題を解く設定になっています。

この時も、操作される量(値段)を前に、操作する量(かける数、わる数)を後ろにおいて式を立て、計算します。

わり算では、逆順では立式できません。

⑦結論・・・なぜ、かけ算の順序を決めて指導しているのか。(私見です。)

・かけ算には交換法則があり、計算するだけであれば、前後の数をいれかえても問題ありません。

・しかし、文章題の立式は、計算のためであるのはもちろんのこと、子どもたちが題意を理解し、式としてあらわすことができているかを確認するためのものでもあります。

・そして、教科書は一貫して「操作する対象となる量」を式のはじめに位置付け、かけ算やわり算の立式をするように構成してあります。

・これは、(かけ算以外の計算式である)わり算に交換法則が成り立たないことと、かけ算が累加だけでなく、量の倍の考えや、割合の考えでも使われるからなのです。

・どういうことかというと、わり算ではわられる数、わる数が決まっており、逆順にはできません。つまり、操作する対象となる量(リンゴ何個、リボン何mなど)がいつもわられる数です。÷記号の後に操作する量が置かれます。

・この流れから行くと、かけ算も操作する対象となる量(リンゴ何個、リボン何mなど)をはじめに置き、×記号の後に操作する量を置いた方が子どもたちが理解しやすいと教科書編集者が考えているからではないでしょうか。(と私は思っています。※私見です。でも、私もそこは統一した方が、子どもたちの混乱が少なくなると思います。)

・さらに、高学年になると「割合」の考え方が出てきます。この時も、もとにする量×割合=比べる量という順で考えさせます。100円の7割は100×0.7で計算します。0.7×100という立式は指導しません。100円の0.7倍という考え方です。

・結局、子どもたちにとってどのような決め事をして学習をさせていった方が理解しやすいかを考え、教科書は工夫してありますし、私たち教師も算数に対して苦手意識のある子どもたちにもなるべく取り組みやすくするにはどうしたらいいかを考えた上で指導しています。

・私たちがテストの採点をするときに、教科書とは逆順に書いた子どもたちについて、「なぜ、授業の時に教科書に示してある順で書くように指示し、練習していたのに、あえて教科書の逆順に書いたのか」を詳しく検証することがテストの採点の段階では不可能です。ですから、「題意を理解していない」ことを推定し×(バツ)をつけることはあります。

・それは以下のような推定です。

テストを書いた子どもが、「今回はかけ算の勉強だから、式もかけ算を書けばいいだろう。そして、文章題に3と5の数字が出てきているから3×5だろう」などという考えで立式していれば、題意を理解していることにはならない。

・×をつけるのはほとんどこういう推定の下で行われます。

・すべての子どもたちに、テストの答えの間違い直しをさせる時に子どもたちに教科書を見直しさせたり、テストの標準解答やヒントなどを見せて認識の整理をさせています。

・そして、×であった解答に対して、その子が数学的に正しい認識を示したうえでかけ算の順序を逆に書いたことを説明できる時には〇をつけます。しかし、内容を理解しているのであれば、なぜ、あえて教科書と違う書き方をしたのかを子どもたちが説明する必要はあります。(逆にしても答えは同じだから、とか、塾ではそれでいいといわれたから、などという理由は、あえて教科書の記述と逆順にしたことの説明にはなりませんが・・・。)

・しかし、〇をもらうことにこだわるのではなく、「なぜ、そうなったかを説明したい。」ということにこだわることは素晴らしいことです。

・また、そうすることのできる子どもは、数学に対してこだわりと興味、深く考えることのできる子どもであろうとは考えられます。そのような子どもたちがたくさん出てくれることを私たちも願って指導していきます。

これからも、疑問がありましたら担任や少人数担当へもお問い合わせください。

※このかけ算順序問題は、大学の先生たちなどの間でもいまだ論争があるそうです。

※ちなみに、陸上競技種目で4×100mリレーという表現が見られます。あれは、4×100m=400m走るという意味ではなく、「4人それぞれが100ずつ走り、リレーをする」(4継ともいうそうです。)という種目を表しています。かけ算のことではないわけです。

実は、これはとても難しい問題です。確かに数や量の大きさだけを計算するのであれば、計算式として「2×3」と「3×2」は同じ意味を持ちます。

文部科学省が著作権を持つ「学習指導要領 算数編」においても「かけ算の意味」を理解させることは書いてあっても順序についての記述はありません。

しかし、私たちのような子どもたちに直接授業をする教師は、「文章題においてかけ算の立式をさせる時には順序を守らせる」ことがほとんどです。

それには、以下のような理由があります。

【以下、図は新興出版社啓林館ホームページ 算数用語集より転用】

☆算数の教科書に書かれているかけ算の内容

①同数累加の考え方

2年生でかけ算の意味を以下のように学習します。

4+4+4を4×3と表すことができる・・・(これを同数累加といいます)・・・という考え方です。

ここで、「4の3つ分」を4×3と表すと表現してあります。

➁乗法の交換法則

よく知られている交換法則「かけ算では、かけられる数とかける数をいれかえても答えは同じ」というものも2年生で出てきます。

よく質問があるのは、これを根拠にしたものです。

➂「〇倍」の考え方

ところで、①の同数累加に続き、今度は「〇倍」という考え方が出てきます。これは、同数をたしていくのではなく、「もとになる量」の何倍になるのかという考え方です。

「割合」の考えになります。

ここでも、「6cmの2倍」という表現で、以下に記述がありませんが、「6×2」の指導を行います。

④二つの量の比較の指導

基準量と比較量を示しておいて、比較量が基準量の何倍になるのかを調べさせるときにかけ算の式が出てきます。

下にあるのも「何倍」の表現は「×いくつ」となっています。

⑤「計算の手順」の問題

以下の問題は、『ノート一冊の値段を「もとにする量」とし、それを6倍した上で、さらに100円をたすと940円になった。では、元々のノート一冊の値段はいくらだったか。』という問題です。

これを教科書の指導書(学習指導要領のことではありません。)では「順に戻す思考法」という位置づけで、100を引き、6で割るという逆順の考え方で問題を解く設定になっています。

この時も、操作される量(値段)を前に、操作する量(かける数、わる数)を後ろにおいて式を立て、計算します。

わり算では、逆順では立式できません。

⑦結論・・・なぜ、かけ算の順序を決めて指導しているのか。(私見です。)

・かけ算には交換法則があり、計算するだけであれば、前後の数をいれかえても問題ありません。

・しかし、文章題の立式は、計算のためであるのはもちろんのこと、子どもたちが題意を理解し、式としてあらわすことができているかを確認するためのものでもあります。

・そして、教科書は一貫して「操作する対象となる量」を式のはじめに位置付け、かけ算やわり算の立式をするように構成してあります。

・これは、(かけ算以外の計算式である)わり算に交換法則が成り立たないことと、かけ算が累加だけでなく、量の倍の考えや、割合の考えでも使われるからなのです。

・どういうことかというと、わり算ではわられる数、わる数が決まっており、逆順にはできません。つまり、操作する対象となる量(リンゴ何個、リボン何mなど)がいつもわられる数です。÷記号の後に操作する量が置かれます。

・この流れから行くと、かけ算も操作する対象となる量(リンゴ何個、リボン何mなど)をはじめに置き、×記号の後に操作する量を置いた方が子どもたちが理解しやすいと教科書編集者が考えているからではないでしょうか。(と私は思っています。※私見です。でも、私もそこは統一した方が、子どもたちの混乱が少なくなると思います。)

・さらに、高学年になると「割合」の考え方が出てきます。この時も、もとにする量×割合=比べる量という順で考えさせます。100円の7割は100×0.7で計算します。0.7×100という立式は指導しません。100円の0.7倍という考え方です。

・結局、子どもたちにとってどのような決め事をして学習をさせていった方が理解しやすいかを考え、教科書は工夫してありますし、私たち教師も算数に対して苦手意識のある子どもたちにもなるべく取り組みやすくするにはどうしたらいいかを考えた上で指導しています。

・私たちがテストの採点をするときに、教科書とは逆順に書いた子どもたちについて、「なぜ、授業の時に教科書に示してある順で書くように指示し、練習していたのに、あえて教科書の逆順に書いたのか」を詳しく検証することがテストの採点の段階では不可能です。ですから、「題意を理解していない」ことを推定し×(バツ)をつけることはあります。

・それは以下のような推定です。

テストを書いた子どもが、「今回はかけ算の勉強だから、式もかけ算を書けばいいだろう。そして、文章題に3と5の数字が出てきているから3×5だろう」などという考えで立式していれば、題意を理解していることにはならない。

・×をつけるのはほとんどこういう推定の下で行われます。

・すべての子どもたちに、テストの答えの間違い直しをさせる時に子どもたちに教科書を見直しさせたり、テストの標準解答やヒントなどを見せて認識の整理をさせています。

・そして、×であった解答に対して、その子が数学的に正しい認識を示したうえでかけ算の順序を逆に書いたことを説明できる時には〇をつけます。しかし、内容を理解しているのであれば、なぜ、あえて教科書と違う書き方をしたのかを子どもたちが説明する必要はあります。(逆にしても答えは同じだから、とか、塾ではそれでいいといわれたから、などという理由は、あえて教科書の記述と逆順にしたことの説明にはなりませんが・・・。)

・しかし、〇をもらうことにこだわるのではなく、「なぜ、そうなったかを説明したい。」ということにこだわることは素晴らしいことです。

・また、そうすることのできる子どもは、数学に対してこだわりと興味、深く考えることのできる子どもであろうとは考えられます。そのような子どもたちがたくさん出てくれることを私たちも願って指導していきます。

これからも、疑問がありましたら担任や少人数担当へもお問い合わせください。

※このかけ算順序問題は、大学の先生たちなどの間でもいまだ論争があるそうです。

※ちなみに、陸上競技種目で4×100mリレーという表現が見られます。あれは、4×100m=400m走るという意味ではなく、「4人それぞれが100ずつ走り、リレーをする」(4継ともいうそうです。)という種目を表しています。かけ算のことではないわけです。

0

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

0

5

7

3

6

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケアについて

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。