【学校教育目標】「ふるさとに誇りを持ち、自ら学び、心豊かでともに高め合う児童の育成」

【学校教育目標】「ふるさとに誇りを持ち、自ら学び、心豊かでともに高め合う児童の育成」~100%の力で 笑顔いっぱい あいさついっぱい 花いっぱいに~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

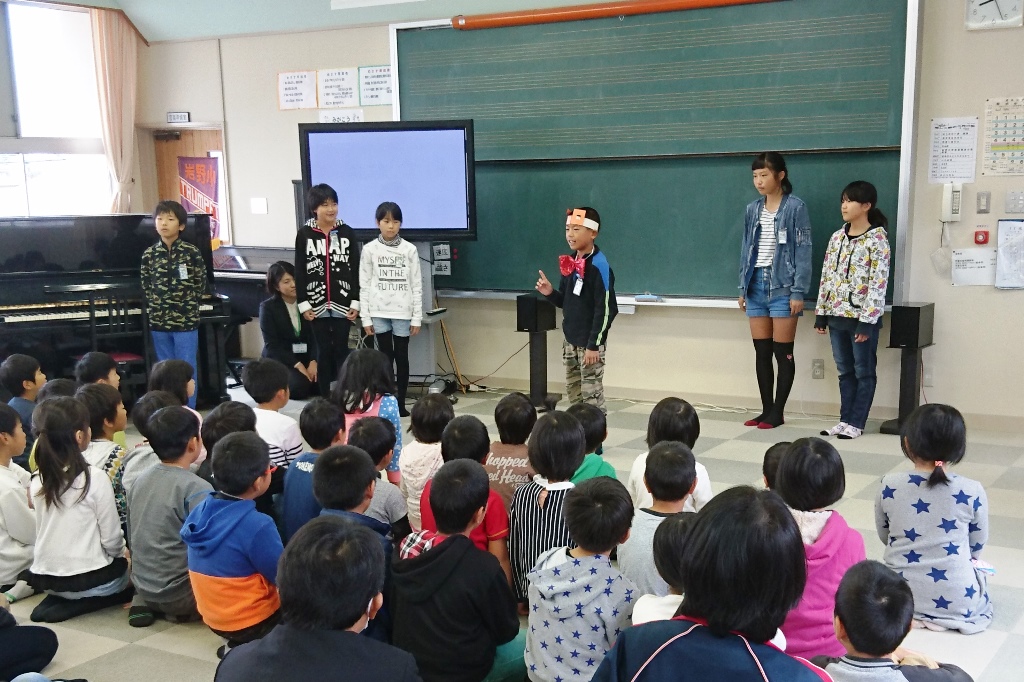

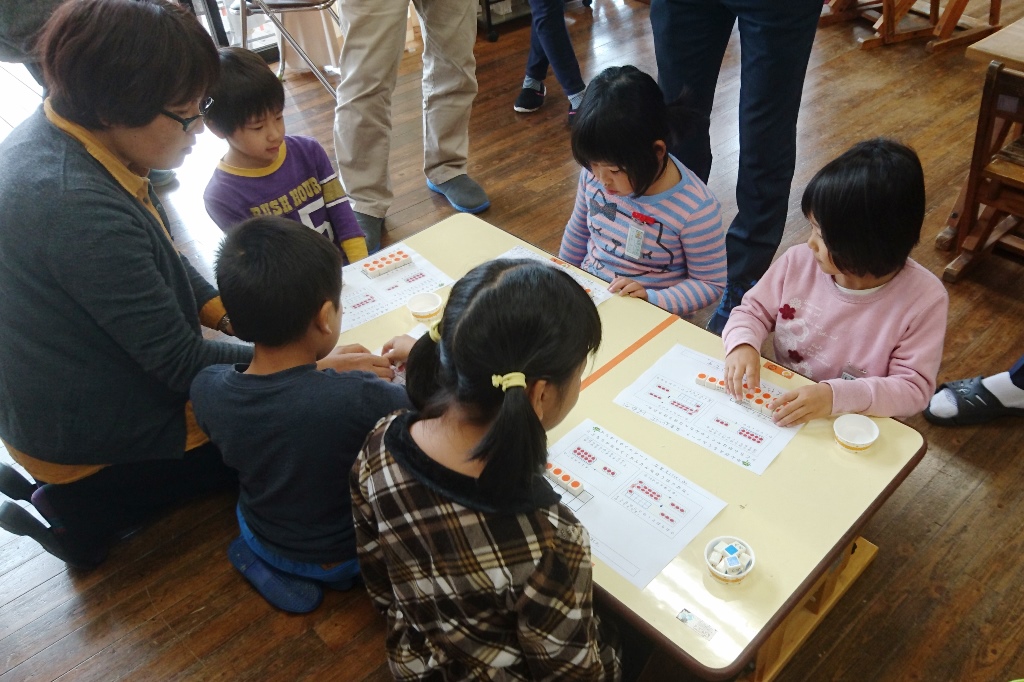

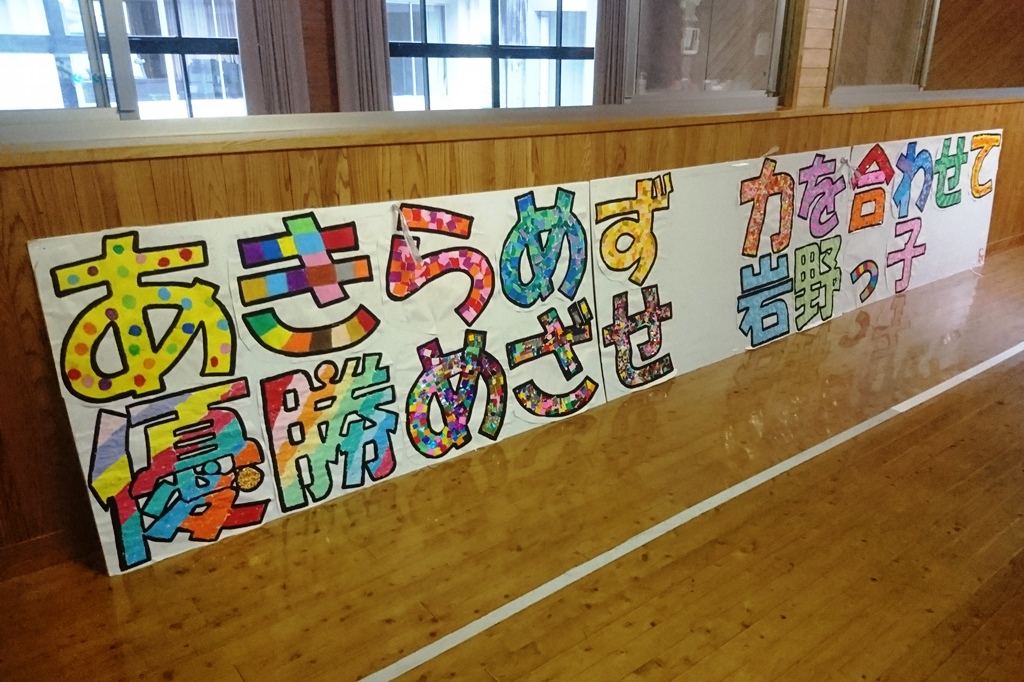

岩野小学校は、地域と共にある学校づくり(岩野版コミュニティ・スクール)を目指しています

地域とともにある学校づくり←ここをクリック!