uchino elementary school

uchino elementary school uchino elementary school

uchino elementary school2022年11月の記事一覧

1,2年生いもほり

1,2年生いもほり

11月15日(火)、1,2年生が芋掘りをしました。ご近所の方の畑をお借りし、植えさせていただいています。

葉っぱや茎の下の土を掘って、お芋が少し見えた瞬間、遠-くまで響くほどの歓声があがりました。少しでもお芋が見えると、それはそれは丁寧に、周りの土を手でじわじわと掘っていきます。「ああー、まだまだだあー。」「奥まで長ーい。」「きっつい。」など言い合いながらも、手はひたすら掘り続けました。

「ほら、見てください!大っきいです!」とカメラに向かってポーズもばっちり。

色も形も見ごたえのあるお芋が次々と一輪車に入っていました。1,2年生は大満足のようでした。

畑をお貸しいただき、ありがとうございます。

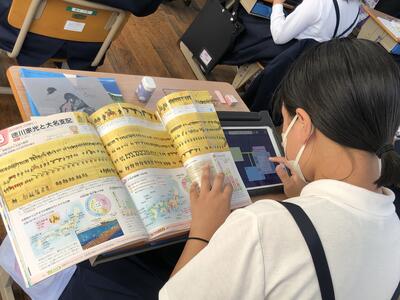

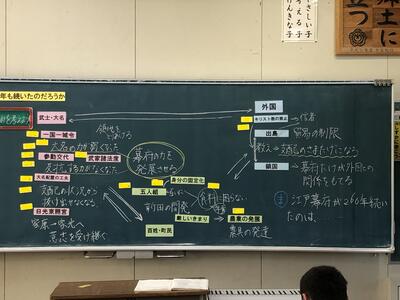

6年生社会「江戸幕府の政治と安定」

6年生社会「江戸幕府の政治と安定」

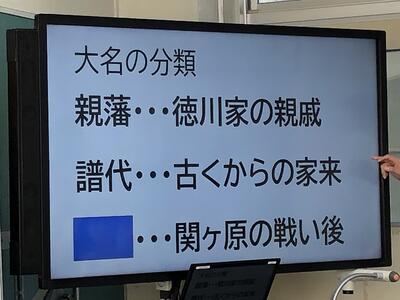

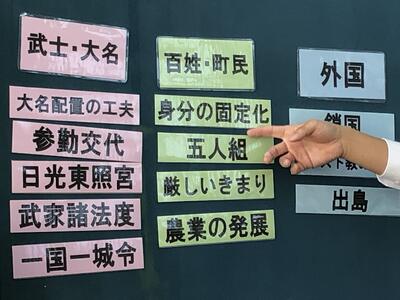

11月11日(金)、6年生社会では、学習問題「どうして江戸幕府は260年も続いたのだろうか」の解決に向けて進めてきました。今日は「江戸時代が260年続いた理由」を考えます。

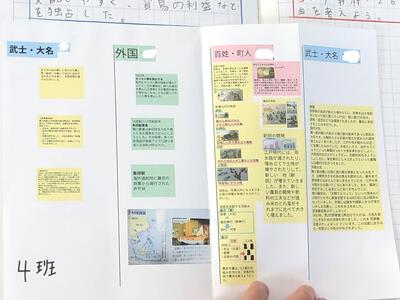

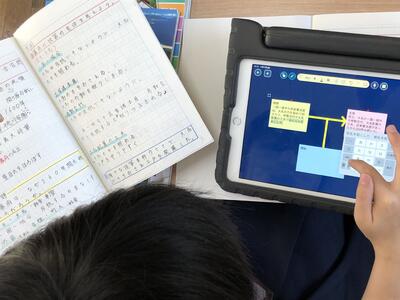

これまでの学習をもとに、「主張」(武士・大名の政策があったからなど)「根拠」(事実)「理由」(政策の意図)をタブレットに入力していきます。班で分担して調べたものや、これまでのノート、資料集などを参考にしながら自分の考えをまとめていきました。限られた時間内でまとめていくことも練習です。

友だちの考えはタブレット上で視ることができます。

考えを発表し合った後に、参考になった友だちの意見も伝え合いました。佐敷城も話題にした子がいて、歴史と自分たちの生活がつながっていることを感じたことと思います。友だちの意見に対してどう考えたのかを語る6年生の姿もすばらしいなあと思いました。

「武士・大名」「百姓・町民」「外国」それぞれに対する政策は、どれも関係があったことを確認した上で、最終的な自分の考えを自分の言葉でまとめることができました。

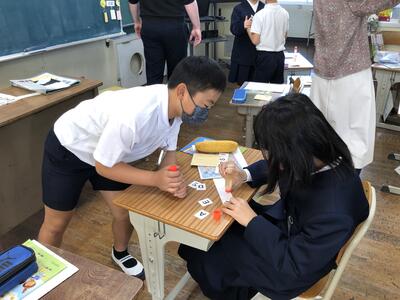

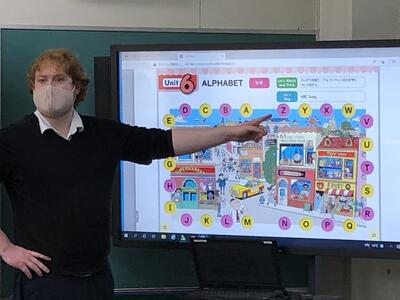

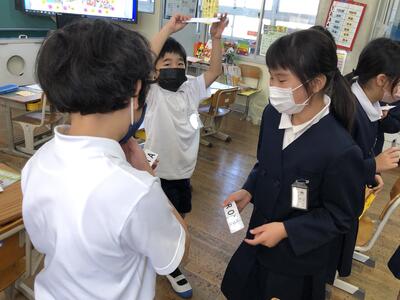

3,4年生外国語活動「アルファベットとなかよし」

3,4年生外国語活動「アルファベットとなかよし」

11月11日(金)、3,4年生の外国語活動では、「アルファベットを学習しネームカードを作って1,2年生にプレゼントしよう」を単元ゴールに話し合って学習しています。

前の時間に自分たちのネームカードを作った子どもたちは、今日は「1,2年生のネームカード」を作ります。

もらった封筒の中には、アルファベットカードが数枚ずつ入っています。封筒に書いてある子の名前どおりに並べてみると、あれれ、文字が足りません。それに気づいた子どもたちは、すぐに友だちに「Hello.」と声をかけに動きます。英語のやりとりの始まりです。「〇card、please.(〇カードをください)」「Here you are.(どうぞ)」「Thank you.(ありがとう)」

先生の「やりとりを増やせないかな?」のアドバイスもあり、「One more please.(もう一度お願いします)」や相手の言葉を「繰り返して」確認する子も見られました。どの友だちも持っていなかったら、アレックス先生に「〇card please.(〇カードをください)」といただきに行きます。アレックス先生ともやりとりができます。

自分たちの学級にはなかった「D」や「Z」の発音も確認。

完成したネームカードのアルファベット読みを友だちと確認する英語のやりとりもOK。

授業後には、作成したネームカードを1,2年生にプレゼントできました。

1年生図工「ひかりのくにのなかまたち」

1年生図工「ひかりのくにのなかまたち」

11月10日(木)、1年生の図工では、光を通す色とりどりのセロファンを使って、つくりたいものを考えていました。

外に出て太陽の光にかざしてみると、「重ねたら虹色みたい」「電気より太陽の方がきれい」「いろんな色で見ると色が変わってすごい」などの気づきがでました。

製作の途中で、「くしゃくしゃにしてみて」「ビニル袋に入れて」「はさみで切って」「テープをつけて」「小さい袋もあるよ」など先生のアドバイスが聞こえるたびに、子どもたちの声や動きがパワーアップします。「目もあるよ」の時には「目だー!」と歓声もあがったほどです。

たびたび光にかざしてみながら、自分の出来具合を確認していきます。

できあがった作品は窓の所に飾られました。きれいですね。

2年生体育「跳の運動遊び」

2年生体育「跳の運動遊び」

11月11日(金)、2年生体育では「跳び遊び」を学習しました。

これは、「跳ぶ」ことについて仲間と競い合う楽しさや調子よく跳ぶ心地よさを味わうことができ、体を巧みに操作しながらいろいろな動きを身につけることができる運動遊びです。

前半は、中心のコーンと円上に並べた複数のコーンを結んでいるゴムの上をリズム良く跳びました。

後半は、一つのゴムを、正面からと左右斜めからと助走をつけてうまく跳ぶ練習です。

途中で活動を止めて聞いてみると、子どもたちは、両足をそろえて踏み切る方法と片足で踏み切る方法があることに気づきました。両方を経験しながら、場に応じて自分にあう方法を選んでいくのですね。

このように低学年の体育でも、動ける技能だけでなく、跳び方等の知識や思考・判断・表現力が身につくように学習を工夫しています。

【重要】欠席等の連絡について

次のURLをクリックするか、QRコードを読み込み、必要事項をご記入ください。

https://forms.office.com/r/qvvSb97sUa

【重要】自然災害時の登校について

通学路に危険を感じた場合や、土砂崩れ、増水などで登校が困難な場合は、命を守ることを最優先に、各ご家庭で登校の可否についてご判断ください。以下の場合は、登校中の不慮の事故発生ではないことの確認のため、必ず学校までご連絡ください。

①登校することができない

②風雨などが落ち着いた後に遅れて登校する

③避難して現住所にいない

遅延登校が必要な場合は、今後、連絡メールにてお知らせいたします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 宮﨑 陽子

運用担当者

教諭 井手 正憲

情報集約担当者(体罰、いじめ等)

教諭 宮﨑 亜子・新立 都

セクハラ相談者

教諭 溝部 竜太郎・久保 利沙

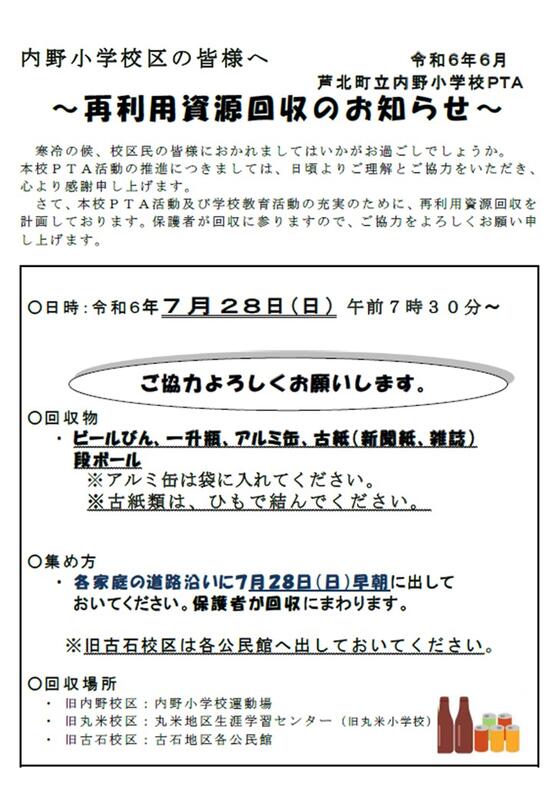

【再利用資源回収】無事終了しました!

ご協力いただき、ありがとうございました。

次回は、12月8日(日)を予定しています。どうぞよろしくお願いしいたします。

【学年PTA行事申請について】

以下の3つ書類の提出をお願いいたします。

Wordはこちらから↓

PDFはこちらから↓

【情報モラル】

ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント!について、以下のリーフレットにわかりやすくまとめてあります。

子どもたちと一緒に是非ご覧いただき、安全・安心に活用し,より良い生活を送ることができるようにしていきましょう。

【ばとん・ぱす】

◆新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ◆

5類感染症への移行(5月8日付け)に伴い、学校における感染症対策を次のように見直しました。今後も子どもたちが安心して充実した学校生活を送ることができるよう取り組んでいきます。今後とも、ご理解とご協力を、よろしくお願いします。

○登校時の検温や健康観察等にて、健康状態を把握します。(検温カードは使用しません。これまでのご協力ありがとうございました。)

○清潔なハンカチ・ティッシュの準備、手洗い、咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策を継続して行います。

○マスクについては、登下校中のバス利用の際および給食準備中のみの着用を基本とします。(体調に応じて使用します)

○発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合は、無理をせずに自宅で休養をお願いします。