2019年11月の記事一覧

だれにでも

10月29日

かがやき(難聴学級)の研究授業でした。

参観するのは本校職員と教育委員会の先生と熊本聾学校の先生です。

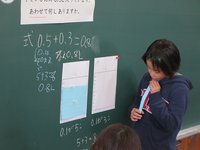

教科は算数 小数の意味を理解して表し方を考えるところ この日はたし算です。

かぎになるのは『0.1の何個分!!』

中原の研究仮説は2つ

UDの視点にたった授業づくり。

かがやきの教室も交流学級の教室も、見通しを持てる時間の表示がしてあります。

子どもの考えを言語化したり、説明したり、より深く理解するための具体物やイラストは、毎時間準備されているので、研究授業でも「先生あれ使ったら!?」と、前に使った教材を子どもの方が取りに行っていました。

・・・このまえ『工夫して計算する』 のとろでは、子どもが芋まんじゅう 8個入りを2箱買いにいく役で、先生が買い物を頼むお母さんと店員さんの二役をしていました。

難聴学級で授業を始めたときから『なかばる学習の過程自体がUD!』と言っていた担任の先生。

毎時間の積み重ねプラス、前時までに学習したことを想起して、主体的に取り組むために 5・6年の研究授業で教えてもらった『学びのツール』はすぐれもの!と意識して授業されています。

ただ、なやみは、1対1なので考えをひろげるところです。

めあてに対するまとめを児童の言葉から導くためにも、日常の『ことば』の学習からひとつひとつ大切に行っています。

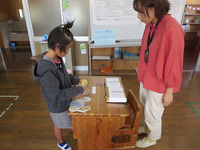

校内研修では授業研究会と、その後に聾学校の先生から、UDの視点にたった授業作りや、難聴の子が学校生活で困る場面と対策を教えていただきました。

それは、難聴の子にとってだけのいいことではなく、だれにでもわかりやすい空間になることで、翌日からさっそく全学年で、できることから始めています。

マイクの使い方と声の大きさ

授業の見える化(全授業での視覚化)

発音をよくするために(あおうえいべ~体操)