2018年10月の記事一覧

「しゃべる」

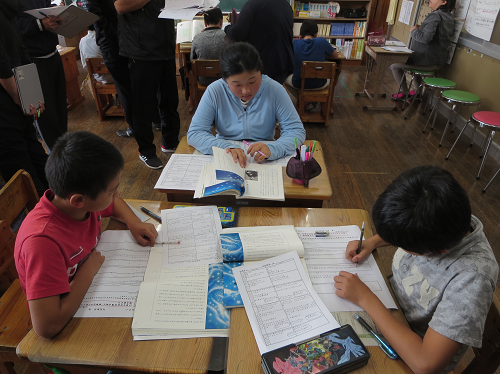

17日の校内研修。5・6年生 研究授業「国語」がありました。

『大造じいさんとガン』と『やまなし』でした。

中原小は3.4年 5.6年が複式ですから、毎回、教材研究は2倍(+α(プラスアルファ))です。

先生が『直接』教える時間と、自分たちで学ぶ『間接』の時間の分です。

実際は『渡り』や『ずらし』があるので、教材研究に要するエネルギーは2倍どころじゃないように見えます。

現在のところ1年生と2年生は単式ですが、こちらもただの単式ではありません。

入学した時からすでに複式になってからを想定し、学習リーダーを育てながら授業をしています。

事後研究会では、2人や3人のグループになったとき、マニュアルとかもなしですすめていたことと、6年生がこの1年間でさらにまた成長していることに、「これまでどんなふうに指導してきたのですか?」の質問が一番にだされました。

授業者は「今年になってからはあまりしていないけど、これまでに積み上げてもらっているものがあるので。」

と答えながらも、日常の授業の中で型を身につけてきたこと。その延長で、話し合いの中で『疑問』の発表にでも、子どもが『拍手』しているとき、「え?それでよかったと?」と自分たちで学び合いをつくることに気づく声かけをして・・・。

これまでのガイド学習などベースになってきたものから、そのまま型にはめてしまうだけでなく、授業の中で段階を踏んできていることがわかりました。

複式経験があり、間接学習を大事にしないといけない!という校長先生や教頭先生からも、

「新しい指導の仕方だと思いました。自分たちで学習をすすめる間接の時も、学ぶ・深めるが大事なのだが、今日のはさすがです。」と。

研究協議では、まとめの朗読や音読劇にむけて、人物の心情をつかむためのこと、

間接時の練り上げのための手立てのこと(焦点化する話し合いの場合と、オープンエンドの場合など)

「自分の学級ではこんなふうに『手掛かり』や『視点』を考えてやっているところだ」と取り組んでいることや、すすめながら悩んでいることなど出し合われました。

授業の中で「わかった人は手を挙げる!」とか「わかりません!」とかではなく、「しゃべってみて!」と、子どもたちに声をかけていた先生。

3人組の話し合いの中で、『た~だ』の話を盛り込みながら、「ふざけているのか?」と思うようなところも通りながら!の、あんなふうに型にはめられない話し合い(対話)ができていたからだったのでしょう。

参観の先生方からの感想に「日ごろの学級経営がよくわかる。」と。(やっぱりここです。)

想像

17日(水)

不審者避難訓練がありました。

先生たちが、子どもたちの安全を守るための実際の(児童避難を含めた)動きを、警察の方に見てもらってから、ご指導をいただきました。

子どもたちは警察の方から、帰り道などに、知らない人から声をかけられたときの行動について、話を聴くだけではなく、実際に声をかけられた時、どちらの方に動くか・・・、不審者かも?と思ったらどのくらい距離を保つか・・・、手をつかまれたらどう動くか・・・、いざというときはどう声を出すか!など、からだをつかっての安全指導をしていただきました。

お話の中に「ときどき防犯ブザーの電池をチェックするように」とありました。

安全のために水曜日は集団下校です。さよならの前に、毎週鳴らしてチェックしていますね。

17日は、さよならの前にもう一つ、「みなさんにお知らせしたいこと」と、前に出て5.6年生が並び、発表がありました。

「先週の土曜日に、人権集会に行きました。」

と、パークドームでの集会の様子と感想を発表してくれました。

たくさんの人が、『なかまはずれ』や『知らんぷり』をしない社会を目指して集まっていたこと。

ステージ発表の中身に、聞きながせないところがあったこと。

ステージ発表の人と自分を、つなげて考えたこと・感じたこと。

学習会ってなんだろう?とか、知らないこと、わからないことがあること・・・

そういえば・・・

15日の朝ミーティングのお題は「土日に楽しかったこと」

「先週の土曜に県の人権集会に行ったことです。」

と言っていましたね。

発表の後に先生から、どんな目的で行われている集会なのかの説明と「来年もあるよ。」とお話がありました。

高校生になってから、この集会の実行委員さんで参加している先輩もいます。

この日、17日(水)は『貧困撲滅のための国際デー』でした。

戦闘に巻き込まれたり、おなかいっぱい食べるものや、ゆっくりすごす時間や場所を奪われていたり、家族がバラバラにされたりしている人がいること、避難生活を余儀なくされている人がいること、・・・それらはよその国のこと、遠くのこと、関係ないことみたいに考えがちです。

・・・・・でも、なのです。

『社会をよくしていこう!』『となりの友だちをたいせつにしよう!』と考える子どもが育てば、それがとなりの子にも、よその国にも、遠くにもつながっていくかもしれないです。

朝ドラ『半分、青い』が終わりましたが、この脚本家さんは、ご自身が左耳を完全失調されているのだそうです。

秋風羽織先生から片耳が失調しているヒロインに、「障がいをハンディに思わなくていいんだよ。」と伝えるメッセージに「想像の翼を広げて!」というセリフがありました。

目の前の事ではないこと、目に見えない心の中のこと、遠いところの事だけど。『想像』です。

ぬくもり

15日(月)3.4年生が総合の時間に「中原のよさをみつけよう」の学習の中で、校区内の工務店さんにおじゃましました。

ログハウスの雑誌に何度も載っている工務店さんです。

地元の木を大事にしながら、きれいに、ていねいに、ぬくもりのあるおうちを作られていることを、説明してくださいました。

工場を見学してから、実際に木に触ったり、測ったり、切ったり・・体験もさせていただきました。

豊かに脳が発達する乳幼児期から8歳くらいまでに過ごした環境や体験は「原体験」になると言われるほど、価値観などに影響を与えます。

その大切な時期、中原の子どもたちはこの森林に囲まれ、こうして具体的に触れる体験をさせていただく学習もできています。

このあと高学年になってから、『森林について』の町の合同出前授業につながります。

この日教えてもらったことも、ぎんなん祭の3.4年生の劇シナリオに書き加えられました。

お楽しみに。

歩く

12日(金)鍛錬遠足、目的地は押戸石の丘でした。

歓迎遠足の時はバスを利用しましたが、今回は鍛錬遠足。

往路は2時間かけて、キラキラ木漏れ日の下を歩きました。

押戸石はパワースポットで知られています。

映画の舞台にもなりました。

年間通して、デートや観光スポットとしても人気です。

押戸石の丘はいろんな楽しみ方があります。

調べる!!方位磁石を使って。

探す!!シュメール文字をが刻まれています。

感じる!!360度のパノラマと、ことばにできない気(パワー)があります。

さあ、子どもたちは到着後お楽しみのお弁当を食べてから・・・。

ねっころがって。

休憩してからみんなで頂上へ行き、石の周り(標高845M)で遊んでから

欠席のため全員で ではありませんが、記念写真を撮りました。

いつもはたたんでいたはねをひろげて駆け降り、ゴミ拾いをして、管理の方にお礼を言って帰りました。

放牧や採草、野焼きや道路の整備をしながら、代々この丘を守ってくださっている中原の方々のおかげで、秋いっぱいの一日を過ごせました。

帰りにこどもたちにおやつもいただきました。

どうもありがとうございました。

帰りみちにひろったどんぐりです。

目

10日(水)は後期始業式でした。

朝から子どもたちを見ているのは家族や先生たちだけではありません。

定期的に校門でこどもたちを迎えてくださる更生保護女性会の方々。

「おはよう」だけでなく「今日もがんばってね!」とみんなに声をかけてくださいます。

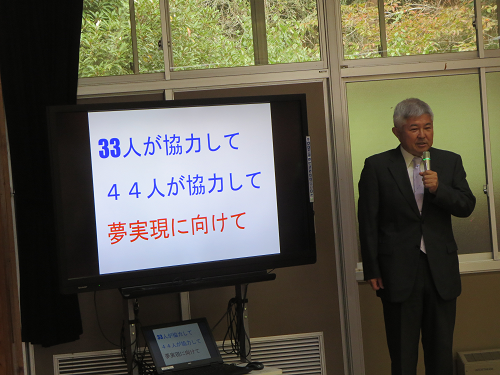

始業式での校長先生のお話は、「夢」

前期終業式との前・後編になっていました。

後編では、中原小を数字や漢字で表わし、その中に大切な自分がいること、となりの人と、みんながつながっていること。

みんな(子どもも先生も)のことを、校長先生は見ているよ!と言ってくれているようなお話でした。

続いて児童発表は、後期に向けてのめあてです。

こうした発表は、いきなり本番を迎えるのではありません。

みんなの前で発表するのは各学年ひとりずつですが、全員が教室では後期のめあてを考えて、すぐに行動化できるように紙に書いていました。

前期をふりかえり、後期の行事など黒板に書き出して、3月までの6か月を想像して決めためあてです。

教室や廊下に掲示して、いつでも確認をし、年度の終わりに努力した達成感を感じられるように・・・。

「周りを見て行動する!」などリーダーとしての自分を自覚してのこと

「算数をがんばる どうしてかというと大人になって使うから」などの学習のこと

「係のしごとをがんばる 前期はお友だちから手伝ってもらうことがおおかったから」と学級の役割のこと

「自分の行動でみんなを笑顔にしたい」と自分のまわりのこと・・・

進行の先生のひとことで、発表を聴く子たちの『目』と『ココロ』は、発表する人を真剣に、そして応援するように向いていました。

目の愛護デーの給食でした。

目が喜ぶメニューが続きます!