2017年12月の記事一覧

里山の宝物

12月20日朝、開通間近の中原トンネル付近で-5度に。

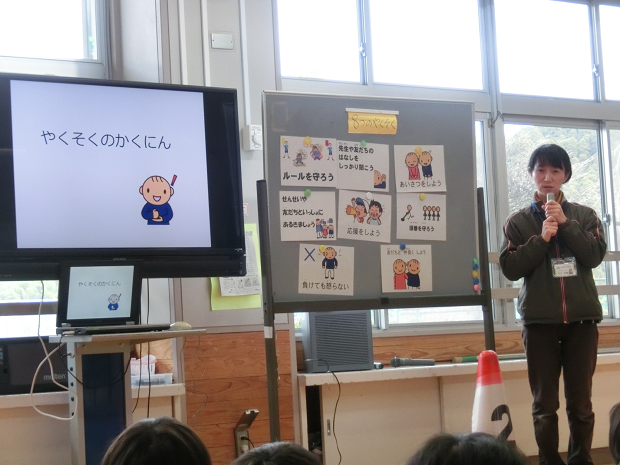

4時間目に5.6年教室で授業をしているのは町長さんです。

(少しお兄さんに似ています・・・!)

前もって社会好きの多い6年生がよせた質問に、持参いただいた資料を使って答えるかたちで。

テレビや新聞などで、他市町村の震災被害状況をたくさん目にしていましたが、我が町のことを具体的に知ったのははじめての子どもたち。

写真に見入っていました。

そんな状況の時、全国から、人・もの・お金の支援をいただきました。

(少しお兄さんに似ています・・・!)

前もって社会好きの多い6年生がよせた質問に、持参いただいた資料を使って答えるかたちで。

テレビや新聞などで、他市町村の震災被害状況をたくさん目にしていましたが、我が町のことを具体的に知ったのははじめての子どもたち。

写真に見入っていました。

そんな状況の時、全国から、人・もの・お金の支援をいただきました。

「防災」

「『備えあれば憂いなし』って言うでしょ?」

日ごろから、ここには一人暮らしの方がいるからって知っていると、いざというときは対応できる。

何かがある前に、何も起こっていない時に。

今、防災マップで自宅付近の状況を知っておくことなど、すぐにできることを、被災という苦い想い出を忘れないでいたい気持ちとくっつけてお話くださる町長さん。

「『備えあれば憂いなし』って言うでしょ?」

日ごろから、ここには一人暮らしの方がいるからって知っていると、いざというときは対応できる。

何かがある前に、何も起こっていない時に。

今、防災マップで自宅付近の状況を知っておくことなど、すぐにできることを、被災という苦い想い出を忘れないでいたい気持ちとくっつけてお話くださる町長さん。

だんだん(乾燥か?)ハスキーになってきた声で「わからんことがあったら、聞かなんばい」とも言いながら。

町の施設建設計画についての質問には、「費用対効果」(コスパ:かけた費用に対してどのくらい効果があるか)みたいなはじめて耳にするワードも、すごくわかりやすく説明してくれました。

そうした子どもの質問が自然と、町長さんがどんな町をつくりたいと思っているか・・・を聴かせてくれることになりました。

「町づくりで大切に思っていることがふたつあります。ひとつめは、筑後川源流域にあることから・・・」

「水がきれいだから、みんなのおうちの方が育てた米や野菜が絶対おいしいんだよ!

」と力強く言われました。

高冷地の強みをいかした作物作り、加工品作り、畜産、森林、草原などを大事に思っていること。

川がよごれたり、田畑などの耕作放棄地がふえないようにして、里山の風景を保ちたい。

それによって、本町でたずさわる人が1番多い第三次産業(観光など)も潤うのだと。

町の施設建設計画についての質問には、「費用対効果」(コスパ:かけた費用に対してどのくらい効果があるか)みたいなはじめて耳にするワードも、すごくわかりやすく説明してくれました。

そうした子どもの質問が自然と、町長さんがどんな町をつくりたいと思っているか・・・を聴かせてくれることになりました。

「町づくりで大切に思っていることがふたつあります。ひとつめは、筑後川源流域にあることから・・・」

「水がきれいだから、みんなのおうちの方が育てた米や野菜が絶対おいしいんだよ!

」と力強く言われました。

高冷地の強みをいかした作物作り、加工品作り、畜産、森林、草原などを大事に思っていること。

川がよごれたり、田畑などの耕作放棄地がふえないようにして、里山の風景を保ちたい。

それによって、本町でたずさわる人が1番多い第三次産業(観光など)も潤うのだと。

防災の原点(普段の備えやおとなりを意識して生活すること)や、目指す町づくり(おいしい野菜やお米を作ったり、牛を育てたり)のお話に、子どもは、『自分のじいちゃんやばあちゃんや親たち・・・家族が毎日「ふつう」にしていることに、ものすごい価値あるんだな~』と気付かせてもらえました。

「町づくりで大切におもっていることのふたつ目は、『教育』です。

君たちは『宝物』です。だから教育環境を整えています。」

無料の学習環境づくり、きよら塾開設のいきさつや、教育機器(電子黒板やタブレット・ネット環境など)の充実、ドローンなどについてもくわしく。

後ろで参観くださっていた教育長さんと、一緒にがんばっていることを紹介してくれました。

君たちは『宝物』です。だから教育環境を整えています。」

無料の学習環境づくり、きよら塾開設のいきさつや、教育機器(電子黒板やタブレット・ネット環境など)の充実、ドローンなどについてもくわしく。

後ろで参観くださっていた教育長さんと、一緒にがんばっていることを紹介してくれました。

子どもと町づくりをつなげてくださった町長さんと、授業の後一緒に給食をいただきました。

ありがとうサン!

ありがとう イチッ!

2階の学習ルームが明るくなりました。

それはなぜかというと・・・・

12月15日に中原小後援会の方々が、高所の危険な作業でしたが、枝を切ってくださったから。

どうもありがとうございました。

実はこの木、卒業生にとったら思い出の「せんだん」です。

旧校舎の職員室前にあったこの木、文集のタイトルの年もあったり、運動会の入退場門のところだったり、いちょうと並んで、中原のシンボル的な木ですから。

どうもありがとうございました。

実はこの木、卒業生にとったら思い出の「せんだん」です。

旧校舎の職員室前にあったこの木、文集のタイトルの年もあったり、運動会の入退場門のところだったり、いちょうと並んで、中原のシンボル的な木ですから。

ありがとう ニッ!

12月18日の朝、お二人の方が、「南小国町の更生保護女性会」の腕章をつけて、校門で「おはよう」と迎えてくださっていました。

この会は、非行や犯罪に陥った人が立ち直るのを支えたり、それを未然に防ぐ啓発活動をされているのだそうです。

お二人は上中原の方。

登校する子のことをよく知っています。

「あ、あそこのお孫さんね。」「かわいいね。」とか、「大きくなったね。」「寒かったやろ。」などなど、たくさん声をかけてくださっていました。

12月18日の朝、お二人の方が、「南小国町の更生保護女性会」の腕章をつけて、校門で「おはよう」と迎えてくださっていました。

この会は、非行や犯罪に陥った人が立ち直るのを支えたり、それを未然に防ぐ啓発活動をされているのだそうです。

お二人は上中原の方。

登校する子のことをよく知っています。

「あ、あそこのお孫さんね。」「かわいいね。」とか、「大きくなったね。」「寒かったやろ。」などなど、たくさん声をかけてくださっていました。

ありがとう サン!

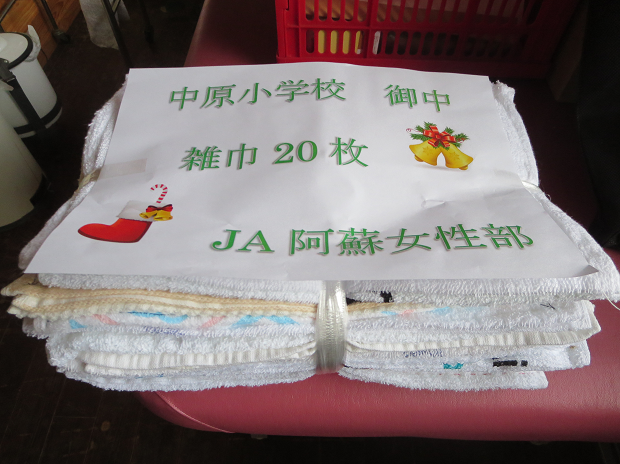

毎年ですが、JA阿蘇女性部様から、きれいに縫われているぞうきんをいただきました。

助かります。

大切に使わせていただきますね。

毎年ですが、JA阿蘇女性部様から、きれいに縫われているぞうきんをいただきました。

助かります。

大切に使わせていただきますね。

ICT「も」使う

12月13日朝も、またまた子どもたちは分厚い氷を拾ってきました。

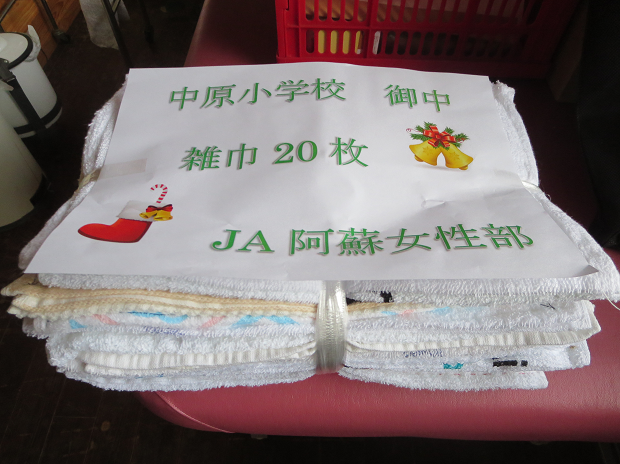

朝ミーティングのお題は、今日も「今日楽しみなこと」でした。

「朝読です。」とか「業間の読書です。」とか。

読書を楽しみにしていた子が多いのは、こうした時間の確保や、本の貸し出しカードでの記録、たくさんの本の購入、読みたくなる本が目や手に届くところに、きれいにおいてもらえているなど、環境を整えてもらえていることは大きいと思います。

冬休みもいっぱい読んでね。

冬休みもいっぱい読んでね。

今日楽しみなことに、「授業です。」という子が多いのも、すっごい事だな~と思います。子どももだけど、先生もなんです。

3時間目に、5.6年が社会の学習でしていました。

#ロイロノート 上手に使える5.6年生担任が、支援の先生と一緒に使っています。

まずは絵本を途中まで読みきかせ、その後どうなるのか・・・?の予想を、個人がテキストに書いて先生に送ります。

早く、簡単に、閲覧、比較ができました。

先生も、操作ができるようになりました。

お次は社会の作業帳をだして、先生から「自動車の生産台数の変化 グラフ」の写真を撮って子どもに送ります。

子どもたちは届いたグラフを見て、「変化」の気づきを書き込みます。

そして、今度は先生が発表の順番を決めて共有。

5.6年がすでに自分の考えを表現するツールとして使いこなせているな~と思うのは、短い時間でも、まず見やすいようにグラフに色をつけ、文字だけでなく矢印や文字囲みなども使っています。

途中で、はじめて授業に使った先生に、

「もしこの授業で、ロイロノートを使っていなかったらどう授業していたの?」とたずねたら、

「自分の作業帳に記入して、口頭で発表し合って、私が黒板にまとめて書いていたかな。子どもはそれをノートに。これを使うと、全員で見るから、話し合いが活発になって、考えが広がるよね。」と、いろいろ触りながら言ってました。

その間も、普段使いしている担任は、レベルアップへのことを子どもに。

(視覚的に伝わるよさをいかすからこそできる指導ですが)「色の選択(見えやすい色)、字の大きさなどや「見せる!」ことを意識した書き方のすすめ」と、「問いは「変化」だから、「変化」がわかる答えに。」と。

「先生」に提出だけど、常に、友だちとお互い見合こうことで「発信」の力を鍛えられますね。

途中で、はじめて授業に使った先生に、

「もしこの授業で、ロイロノートを使っていなかったらどう授業していたの?」とたずねたら、

「自分の作業帳に記入して、口頭で発表し合って、私が黒板にまとめて書いていたかな。子どもはそれをノートに。これを使うと、全員で見るから、話し合いが活発になって、考えが広がるよね。」と、いろいろ触りながら言ってました。

その間も、普段使いしている担任は、レベルアップへのことを子どもに。

(視覚的に伝わるよさをいかすからこそできる指導ですが)「色の選択(見えやすい色)、字の大きさなどや「見せる!」ことを意識した書き方のすすめ」と、「問いは「変化」だから、「変化」がわかる答えに。」と。

「先生」に提出だけど、常に、友だちとお互い見合こうことで「発信」の力を鍛えられますね。

先生も子どもも授業は楽しむ!

日々のノートづくりや、学習した資料などの掲示を上手にされる先生。

「跡を残す」にはどうするといいのかな?と、早速担任に話しながら、片づけをしてログアウト。

日々のノートづくりや、学習した資料などの掲示を上手にされる先生。

「跡を残す」にはどうするといいのかな?と、早速担任に話しながら、片づけをしてログアウト。

子どもたちは、

キャップブレード!

キャップブレード!

#五輪マスコット

2020年、東京五輪・パラリンピックの大会マスコットを決める、小学生による投票の受付がはじまりました。」と12日朝のニュースで流れていました。

バケツの水を今日からお湯にした掃除の時、「5.6年教室のベランダに、ツララがあるよ。」と知らせがあったので、写真、写真!とかけつけた5時間目。

中原小でも朝のニュースと同じ絵が!

バケツの水を今日からお湯にした掃除の時、「5.6年教室のベランダに、ツララがあるよ。」と知らせがあったので、写真、写真!とかけつけた5時間目。

中原小でも朝のニュースと同じ絵が!

6年生が作品ア、イ、ウ、それぞれを選んでいて、その理由を発表して、5年生が聴いています。

・・・・今朝のステップアップタイム。

1年教室で1年担任(6年生の元担任)から「答えは教えないで!」と言われながら、青ペンや点々で書いたりする方法をいろいろ使って、○をつけるまで横にいてくれていた6年生は「先生」みたいでした。

支援学校で、重い道具を一番に持ったり、班の子に気を配ったり、楽しませたりする姿は「先生」みたいでした。

理由の発表をするその様子も、全員が「発表」というより、「主張」のような勢いがありました。

それを聞いた5年生の意見が、作品ア、イ、ウにわかれたのも納得!です。

6年生のを聞いて第一印象でまず選ぶ。

それからアピールポイントを詳しく知って、その意味や、込められたメッセージ、自分がくみとったものなどを出し合っていました。

深まる意見を、まとめながら板書した先生は、太もものストレッチをしながら「まとまらないね。」とニッコリ。

話し合いの本質(目標)は意見を一つにまとめなくては!ですかね?

このあとの授業が、そして2020年の楽しみがまた増えてきました。

自分の考え(に自信)を持って話し合いに参加している子どもたちの顔、タイムリーな議題。「いい学活だなぁ~。」と思ったら「国語」でした。

1年教室で1年担任(6年生の元担任)から「答えは教えないで!」と言われながら、青ペンや点々で書いたりする方法をいろいろ使って、○をつけるまで横にいてくれていた6年生は「先生」みたいでした。

支援学校で、重い道具を一番に持ったり、班の子に気を配ったり、楽しませたりする姿は「先生」みたいでした。

理由の発表をするその様子も、全員が「発表」というより、「主張」のような勢いがありました。

それを聞いた5年生の意見が、作品ア、イ、ウにわかれたのも納得!です。

6年生のを聞いて第一印象でまず選ぶ。

それからアピールポイントを詳しく知って、その意味や、込められたメッセージ、自分がくみとったものなどを出し合っていました。

深まる意見を、まとめながら板書した先生は、太もものストレッチをしながら「まとまらないね。」とニッコリ。

話し合いの本質(目標)は意見を一つにまとめなくては!ですかね?

このあとの授業が、そして2020年の楽しみがまた増えてきました。

自分の考え(に自信)を持って話し合いに参加している子どもたちの顔、タイムリーな議題。「いい学活だなぁ~。」と思ったら「国語」でした。

12月12日(火曜日)

朝ミーティングのお題は「今日たのしみなこと」でした。

「小国支援学校との交流です!」と言う子が多くいましたが、5.6年生は、その交流で「企画している班の遊びを喜んでくれるか。」と、「たのしみの奥」のところまで発表していました。

他にも、「給食」「部活動」「昼休み」「ドラマ(明日の約束)」の子も、「それと交流です!」と。

「小国支援学校との交流です!」と言う子が多くいましたが、5.6年生は、その交流で「企画している班の遊びを喜んでくれるか。」と、「たのしみの奥」のところまで発表していました。

他にも、「給食」「部活動」「昼休み」「ドラマ(明日の約束)」の子も、「それと交流です!」と。

1時間目が終わって、スクールバスに乗って支援学校へ。

はじまりの会で校長先生から、この交流が始まったときのこと、春の花の交流で持って帰ったプランターに、夏はきれいな花が咲いたことなどを、「ようこそ!」の笑顔の挨拶の中でお話くださいました。

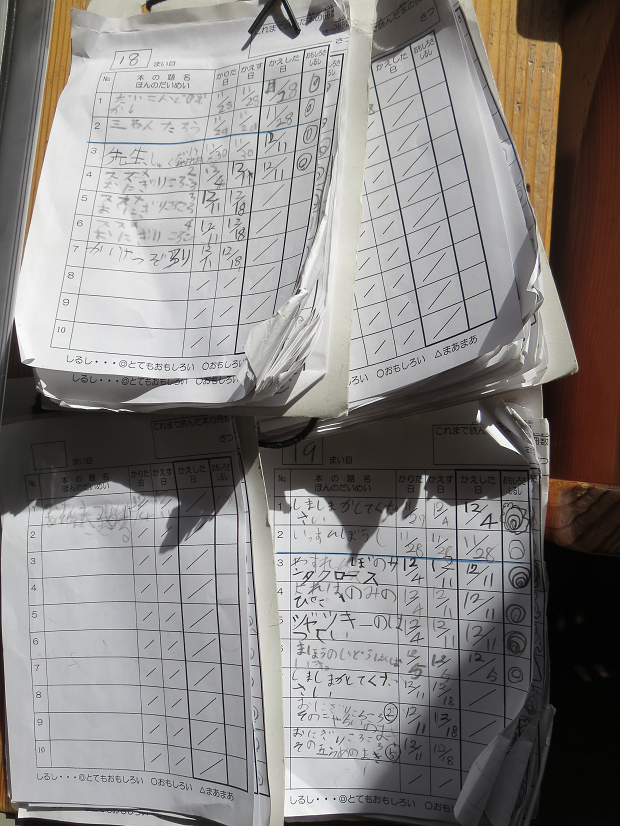

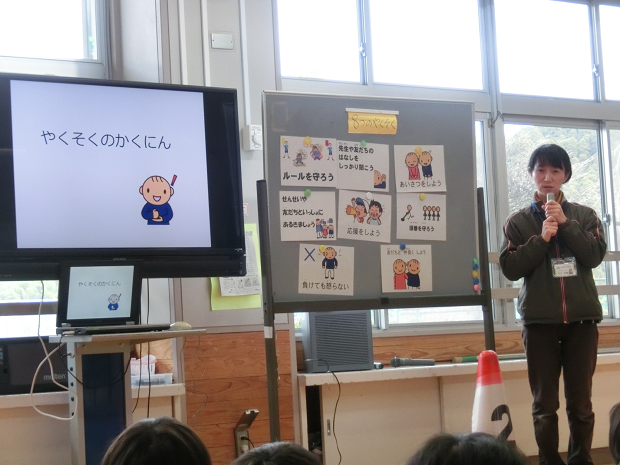

担当の先生から今日のプログラムと、8つの約束(負けてもおこらない!など)の説明。

どれも電子黒板にシンプルな文字とわかりやすいイラスト。子どもたちは見入っていました。

そして、(職員もはじめてで楽しみにしていた)校内見学。

作業棟の教室へも。

途中、中学部の授業ものぞかせてもらいました。

今日はお世話になった方を招いての食事会とのこと。

まぁなんと、中学部さんと一緒に食事を作っている方の中にも、お世話になったと招かれている方の中にも、ご指導の先生方にも、中原の方が何人も!!

子どもだけでなく、中原の大人の方も、支援学校が近いんですね。

はじまりの会で校長先生から、この交流が始まったときのこと、春の花の交流で持って帰ったプランターに、夏はきれいな花が咲いたことなどを、「ようこそ!」の笑顔の挨拶の中でお話くださいました。

担当の先生から今日のプログラムと、8つの約束(負けてもおこらない!など)の説明。

どれも電子黒板にシンプルな文字とわかりやすいイラスト。子どもたちは見入っていました。

そして、(職員もはじめてで楽しみにしていた)校内見学。

作業棟の教室へも。

途中、中学部の授業ものぞかせてもらいました。

今日はお世話になった方を招いての食事会とのこと。

まぁなんと、中学部さんと一緒に食事を作っている方の中にも、お世話になったと招かれている方の中にも、ご指導の先生方にも、中原の方が何人も!!

子どもだけでなく、中原の大人の方も、支援学校が近いんですね。

いよいよ交流。

3チームに分かれての二つのゲームを5回戦しました。

毎回勝ったところ(早くゴールをした班)から点数のくじをひいて、その点数で争うのです。

ゲームで勝っても点数のくじがひくかったり、ゲームは一番最後にゴールでもくじは高得点・・・と、勝っても負ける、負けても勝てる、合計点の計算までたのしみました。

そんな中で、班の交流の子に順番を守るようにや、うまく並ぶように・・・とみんなを見て、自分の近くに手を引いたり、時々「大丈夫?つかれたやろ?」声をかけたりしていました。

その後、自分たちがもってきた各班ごとのゲームをしまして、終わりの会で、感想を発表してから、学校へ戻りました。

小国支援学校様、どうもありがとうございました。

つないだ手がはなれないようにいたいです。

3チームに分かれての二つのゲームを5回戦しました。

毎回勝ったところ(早くゴールをした班)から点数のくじをひいて、その点数で争うのです。

ゲームで勝っても点数のくじがひくかったり、ゲームは一番最後にゴールでもくじは高得点・・・と、勝っても負ける、負けても勝てる、合計点の計算までたのしみました。

そんな中で、班の交流の子に順番を守るようにや、うまく並ぶように・・・とみんなを見て、自分の近くに手を引いたり、時々「大丈夫?つかれたやろ?」声をかけたりしていました。

その後、自分たちがもってきた各班ごとのゲームをしまして、終わりの会で、感想を発表してから、学校へ戻りました。

小国支援学校様、どうもありがとうございました。

つないだ手がはなれないようにいたいです。