2017年3月の記事一覧

暑さ寒さも・・・

#中原は寒い朝です。

今週はじめから急に増えた発熱・腹痛による欠席は減りましたが、まだ完全に回復しているわけではない登校もあり、心配は続いています。

卒業式にむけても、いよいよ予行練習となりましたが、全員そろっての練習は、まだできていません。

5時間終了後、子どもたちは下校の週です。

放課後の職員室で、担任の先生たちは、通知表作成や年度末の事務整理などを、黙々とすすめています。

今週はじめから急に増えた発熱・腹痛による欠席は減りましたが、まだ完全に回復しているわけではない登校もあり、心配は続いています。

卒業式にむけても、いよいよ予行練習となりましたが、全員そろっての練習は、まだできていません。

5時間終了後、子どもたちは下校の週です。

放課後の職員室で、担任の先生たちは、通知表作成や年度末の事務整理などを、黙々とすすめています。

#お彼岸入りした三連休、お天気がよいといいですね。ゆっくりからだを休めて、安全に!

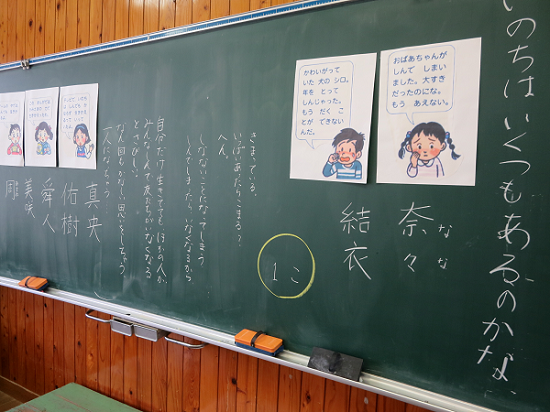

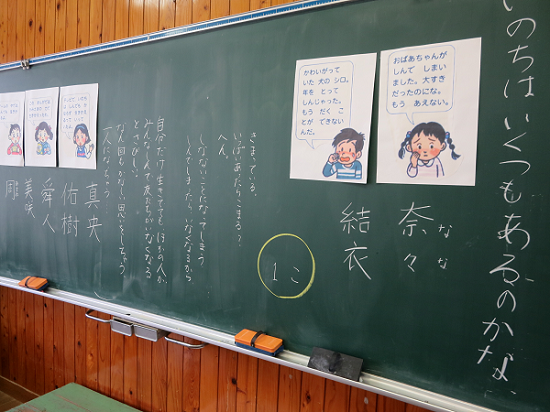

#写真は1.2年生の道徳「いのちはいくつもあるのかな」の時の板書です。

内外教育と中原小

#内外教育

中原小職員は、中原後援会様から「内外教育」を購読させていただいています。(ありがとうございます)

今週回覧中の号、最終ページコラムに「前頭葉は大丈夫?」と「スマホと大人になっていく世代」への警鐘をならす記事がありました。

(女子高生のスマホ1日平均使用時間は5.5時間に及ぶ 田澤雄作さん(小児科医)によると、長時間、スマホなど映像メディアに接していると、感情の平坦化や慢性疲労がすすむ コミュニケーションの問題や、こころの発達の遅れが生じることがある これが不登校の大きな要因になる

近年、表情が乏しい、自分の感情や思いを、言葉で表現できない 会話ではなく暴力で問題を解決しようとする子どもが増えている 周囲のおとながその影響に無頓着)

中原小職員は、中原後援会様から「内外教育」を購読させていただいています。(ありがとうございます)

今週回覧中の号、最終ページコラムに「前頭葉は大丈夫?」と「スマホと大人になっていく世代」への警鐘をならす記事がありました。

(女子高生のスマホ1日平均使用時間は5.5時間に及ぶ 田澤雄作さん(小児科医)によると、長時間、スマホなど映像メディアに接していると、感情の平坦化や慢性疲労がすすむ コミュニケーションの問題や、こころの発達の遅れが生じることがある これが不登校の大きな要因になる

近年、表情が乏しい、自分の感情や思いを、言葉で表現できない 会話ではなく暴力で問題を解決しようとする子どもが増えている 周囲のおとながその影響に無頓着)

田澤医師は、「映像メディアは、気分転換に使える「楽しい道具」であり、日常生活をスピード・アップできる「便利な道具」です。」とメッセージを送ってくれています。

続けて、「しかし、日々の成長を続ける子どもの脳(こころ)への影響は、大人の感覚で判断すれば、重大な誤りを犯します。」とも。

この冊子を読んでいるときに、運動場に、毎試合、侍ジャパンを応援していた子どもたちが、早速遊びに来ました。今日の先発は、今シーズン絶校長(!)のこの人です。

続けて、「しかし、日々の成長を続ける子どもの脳(こころ)への影響は、大人の感覚で判断すれば、重大な誤りを犯します。」とも。

この冊子を読んでいるときに、運動場に、毎試合、侍ジャパンを応援していた子どもたちが、早速遊びに来ました。今日の先発は、今シーズン絶校長(!)のこの人です。

カウントダウン

今日(3月14日)から卒業式の全体練習が始まりました。

卒業をひかえた6年生は、卒業制作にかかっています。(写真)

・・・ただ心配なのは、昨日(3月13日月曜)から、急な発熱と腹痛(吐く)による欠席・早退がじんわりと増えています。

今年度ものこりが少なくなりましたので、感染が拡がらないよう、学校でも手洗いの声かけなどしています。

どうぞおうちでも、手洗い、うがい、食事、入眠時間、衣服の調節などに、気を付けてくださいね。

卒業をひかえた6年生は、卒業制作にかかっています。(写真)

・・・ただ心配なのは、昨日(3月13日月曜)から、急な発熱と腹痛(吐く)による欠席・早退がじんわりと増えています。

今年度ものこりが少なくなりましたので、感染が拡がらないよう、学校でも手洗いの声かけなどしています。

どうぞおうちでも、手洗い、うがい、食事、入眠時間、衣服の調節などに、気を付けてくださいね。

もう一枚の写真は、お昼休みの一コマです。

オルガンで校歌練習する音が聞こえたので教室へ行ってみたら、その近くでキュッとくっついて、机の下で本を読んでいる子を見つけました。

「どうしてここで?」とたずねたら、三人で顔を見合わせて「なんかいいねぇ。」とにこにこ。

オルガンで校歌練習する音が聞こえたので教室へ行ってみたら、その近くでキュッとくっついて、机の下で本を読んでいる子を見つけました。

「どうしてここで?」とたずねたら、三人で顔を見合わせて「なんかいいねぇ。」とにこにこ。

・・・友だちと、手をつないだり、肩をくんだり、あたまをなでたり、触れ合ったりするのは、ココロが落ち着きます。心地よさを感じます。信頼が深まります。

・・・友だちと、手をつないだり、肩をくんだり、あたまをなでたり、触れ合ったりするのは、ココロが落ち着きます。心地よさを感じます。信頼が深まります。そんな風景を見ているこちらも心地よさを感じて。

「ありがとうの日」

3月9日(木)4時間目に「6年生を送る会」がありました。

これまでお世話になったお兄さんお姉さんに、「ありがとう」と「卒業おめでとう」の気持ちを伝える会でした。

ここ数日は、昼休みも練習や準備をした各班からの出し物→あいうえお作文のプレゼント→全校会食→ケイドロ(昼休み)でした。

出し物の内容は、人気ゲームのウインク怪人、宝探し、クイズなど、ばくだんゲーム、はてなボックスなど。

5年生は、全校学活での提案から、今日の運営。それと、班長さんは、班の出し物のことと、班員のお世話も重ねて。

3・4年生は会場のかざりつけや準備や片付け。

1.2年生は似顔絵やかざり作り。

み~んなでつくった会でしたね。

おかえしに、と6年生から、「ありがとう」のホットケーキがみんなに。

これまでお世話になったお兄さんお姉さんに、「ありがとう」と「卒業おめでとう」の気持ちを伝える会でした。

ここ数日は、昼休みも練習や準備をした各班からの出し物→あいうえお作文のプレゼント→全校会食→ケイドロ(昼休み)でした。

出し物の内容は、人気ゲームのウインク怪人、宝探し、クイズなど、ばくだんゲーム、はてなボックスなど。

5年生は、全校学活での提案から、今日の運営。それと、班長さんは、班の出し物のことと、班員のお世話も重ねて。

3・4年生は会場のかざりつけや準備や片付け。

1.2年生は似顔絵やかざり作り。

み~んなでつくった会でしたね。

おかえしに、と6年生から、「ありがとう」のホットケーキがみんなに。

放課後は先生たちも、6年生から「ありがとう」の(スイーツのひとときやバドミントン対決、心のこもったカード)をいただきました。

校内だけではありません。3月7日には、まいぶらり~の上の茶室に、5,6年生がおよばれでした。

お招くくださった方は、お茶の先生としてだけでなく、婦人会や食生活改善推進でもお世話になっています。

もうすぐ卒業!を祝って、毎年開催してくださっています。ありがとうございました。

3月9日は「Thank you!」がいっぱいの日でした。

校内だけではありません。3月7日には、まいぶらり~の上の茶室に、5,6年生がおよばれでした。

お招くくださった方は、お茶の先生としてだけでなく、婦人会や食生活改善推進でもお世話になっています。

もうすぐ卒業!を祝って、毎年開催してくださっています。ありがとうございました。

3月9日は「Thank you!」がいっぱいの日でした。

『ふくし』とは?

3月8日(水曜日)

「ふくし学集会」に南小国町社会福祉協議会 ボランティアセンターの方がおいでくださいました。

「ふくし学集会」に南小国町社会福祉協議会 ボランティアセンターの方がおいでくださいました。

「ダブル佐藤です!」と意気の合ったお二人。

学校に到着されてすぐから、たくさん持ち込まれた体験の道具を、多目的ホールいっぱいにセッティングされました。

2時間の学習のあと、ふりかえりえりの中で、体験したからこそわかる、『不便なところ、工夫したり努力したりされているところ、と、時間がかかるけどできること』などなどを出し合いました。

「聞こえづらい人も見えづらい人も、みんなかわらない。おんなじだよ。

いっしょにべんきょうしたい、いっしょにあそびたいんだよ。」

「でも、危険を察知することは遅くなる、または気づかないこともあるから、たとえば学校の階段で・・・」と、身近なところを、一人ひとりが頭のスクリーンにうつして、自分のできることを考えました。

学校に到着されてすぐから、たくさん持ち込まれた体験の道具を、多目的ホールいっぱいにセッティングされました。

2時間の学習のあと、ふりかえりえりの中で、体験したからこそわかる、『不便なところ、工夫したり努力したりされているところ、と、時間がかかるけどできること』などなどを出し合いました。

「聞こえづらい人も見えづらい人も、みんなかわらない。おんなじだよ。

いっしょにべんきょうしたい、いっしょにあそびたいんだよ。」

「でも、危険を察知することは遅くなる、または気づかないこともあるから、たとえば学校の階段で・・・」と、身近なところを、一人ひとりが頭のスクリーンにうつして、自分のできることを考えました。

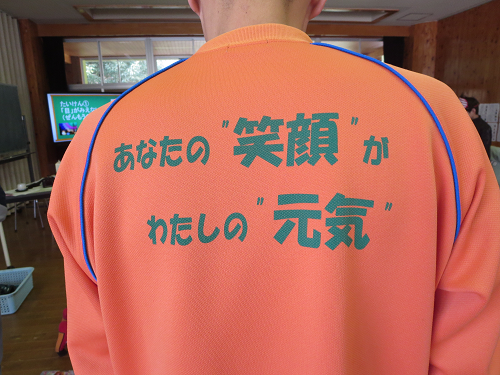

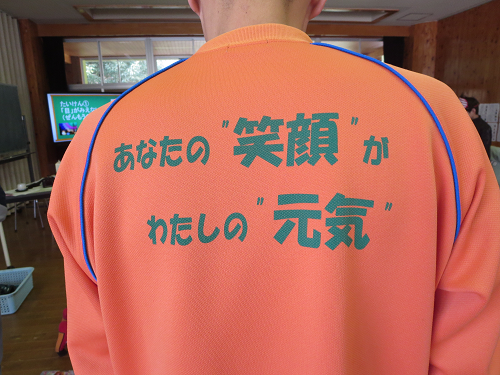

「最後の質問です。 困っている人がいたら勇気を出して自分から自分ができることを手伝ってあげられるかな?」(写真) と、2時間の体験を終えた子どもの顔を見る佐藤さん(ご自身も、フルマラソンの伴走をされています)の背中には「あなたの笑顔がわたしの元気」とありました。

と、2時間の体験を終えた子どもの顔を見る佐藤さん(ご自身も、フルマラソンの伴走をされています)の背中には「あなたの笑顔がわたしの元気」とありました。

ダブル佐藤さん、ボランティアセンターの方、ありがとうございました。

と、2時間の体験を終えた子どもの顔を見る佐藤さん(ご自身も、フルマラソンの伴走をされています)の背中には「あなたの笑顔がわたしの元気」とありました。

と、2時間の体験を終えた子どもの顔を見る佐藤さん(ご自身も、フルマラソンの伴走をされています)の背中には「あなたの笑顔がわたしの元気」とありました。ダブル佐藤さん、ボランティアセンターの方、ありがとうございました。

『ふ』ふだんの『く』くらしの『し』しあわせ♡