木場校長と梅田教頭のつぶやき

コロナ禍のあいさつ

御所浦小の朝は、今日もなわとびから始まりました・・・。

朝、軽く運動をしてから、学習に入るということは、寒い季節にとてもいいことだと思いませんか?

朝ご飯を食べて発熱、軽く運動して発熱、そして脳は活性化・・・。

正門前で私が地域のみなさんにあいさつをしていると、1年生が「校長先生、あや跳びできるようになりました」「校長先生、私の交差跳び見てください」となわとびを披露してくれます。他の学年がながなわにチャレンジしている中、1年生はながなわのハードルが高いので、短なわをがんばっています・・・。

「ごしょっこギャラリー~ごしょチューブ」に動画アップしています。何回も撮影したのですが、全員が揃って、という動画はなかなか撮れませんでした。引っかかった子を責める動画ではもちろんありませんのであたたかくお願いします。

5年生、プランターの移動、ありがとう・・・。

1年生、算数、おはじきをはじいて合計点数を計算し競っています・・・。

とっても楽しそうです・・・。

得点が大きくなっても大丈夫かな?

2年生、算数・・・。

教室に入ったとき、すぐに気づきました!

子どもたちの全集中状態とそれをプロデュースした清田先生の授業を!

2年生、実にナイスです!

のびのび、国語・・・。

???けんけん鬼ごっこ???

え?国語?国語でルール説明のための説明文を書いたあとの、実際やってみたタイムでした・・・。

例によって例のごとく、校長先生、参戦・・・、そして夢中になってるとチャイム、他の授業、回れていない・・・。

よくあるパターン、学習能力をアップさせたい・・・。

かろうじて、3年生、理科、磁石・・・。

このキットがたまりませんね・・・。

秘密に渡した強力磁石も実験してくださいね・・・。

4年生、毛筆・・・。

昔(?)より、教科書に書いてあるコメントが書く視点を明確にしている気がします・・・。

5年生、道徳・・・。

ピカソの話です・・・。横で読んでみて思いました、ピカソすごい・・・!

詳しくは5年生に聞いてください・・・。

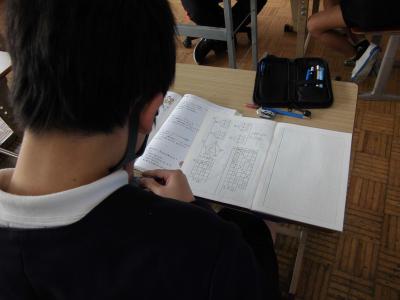

6年生、組み合わせ、場合、確率・・・。

論理的思考力をどんどん鍛えてね・・・。

卒業カウントダウンカレンダーも作成中・・・。

さみしくなるよ・・・。

そしてこのごろよくある光景ナンバーワン・・・。

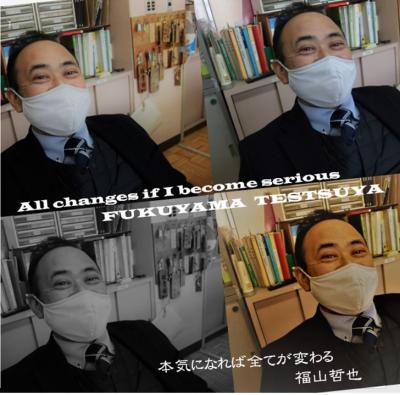

なわとびの短なわチャレンジの認定に福山教頭先生を訪れる子どもたち増えてます・・・。

いいよ、いいよ、健康な体はウイルスを無効化する・・・!

キャー、右から心霊写真・・・???

2年生、国語・・・。

1時間目の集中力持続カプセル継続中・・・。

3年生、国語、アリの行列・・・。

ロングセラーの説明文教材・・・。

すごいですね、ウイルソンさん・・・。

単元のゴールの掲示もナイス!

恵子先生は小島先生と森先生と保育所訪問、1年生は教室にいない?

どこだ?

体育館か?いや開いていない!

いた!

増田先生と読書をしていました・・・。

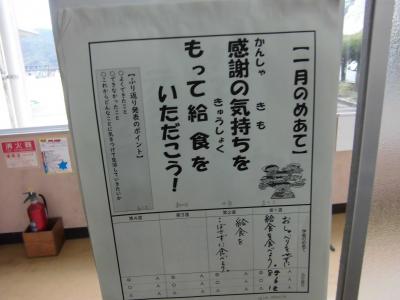

給食時間は、4年生代表のめあて発表でした。

「冬休みのふり返りと三学期がんばりたいこと

ぼくは冬休みに、お手伝いをがんばりました。自分からなにをしたらよいかをおばあちゃんに聞いて、言われたことをできました。これからもつづけていきたいです。

生活面は、よかったです。理由はゲームをするとき自分できめたネットのルールをきちんと守れたからです。これからも安全に気をつけていきたいです。

三学期がんばりたいことは、国語です。わけは、冬休みの宿題で算数はほとんど合ってたけど、国語はまちがいがたくさんあったからです。その中でも特に漢字とことわざがまちがっていたので、がんばりたいです。

ごしょうら小に来て生活にも少しずつなれてきました。これから特にがんばりたいことは、あいさつです。理由は、二学期、校長先生に、進んで大きな声であいさつをしたら、ほめられ、自信がついたからです。それと700人いる〇〇〇〇〇小の中でぼく一人だけあいさつ名人になったからです。これからも続けてあたり前に出来るようになりたいです。」

※いつも朝から元気なあいさつをしてくれます。これからもがんばりましょう。特に来週からあいさつの新しいプロジェクト始まるみたいなのでがんばりましょうね。

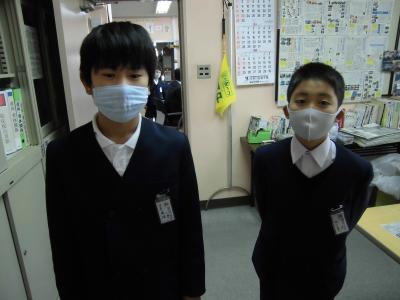

今日のタイトル「コロナ禍のあいさつ」・・・。

コロナ禍、常時マスク着用・・・。

正門前で私が地域のみなさんにあいさつをしていると、スクールバスやスクールボートの子どもたちが約20m先を児童玄関に向かって歩いて来ます・・・。

「おはよう」と声をかけると、返事の声が私のところまで届く子とそうでない子がいます・・・。

マスクをしていると、声もこもるし、そもそも大声を出すことを奨励できない・・・。

そもそも私の「おはよう」は届いているのかな?

そこで、私も頭をきちんと下げてあいさつをするようにしています・・・。

視覚的にあいさつを見える形にしないと・・・。

そんな中、確実に私のあいさつが届き、あいさつを返してくれたことが心から伝わる行動があります・・・。

それは、その場で一瞬立ち止まってあいさつをするということです。

心が伝わります・・・。

「自分はやることがあるのにそれを置いといて私のためにあいさつしてくれた」「意識を私のために向けてくれた」という心が伝わります・・・。

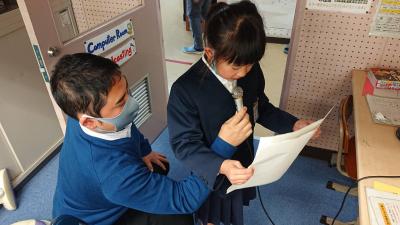

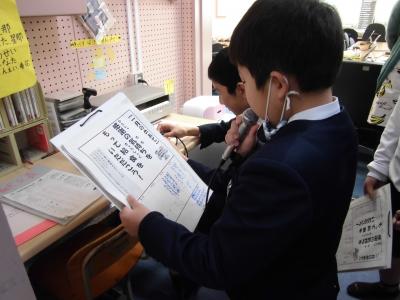

実はすでにそれをできる子が御所浦小にはいるんです!その輪が少し拡がればいいなあと思って、御所浦小壁新聞「ごしょっこにこにこ元気玉」第15号を発行しようと作っていたら、企画運営委員の2人が、来週からの取組を説明に来てくれました。

ナイス!壁新聞発行は少し待って、みなさんの取組を見て、それを応援できる形に修正してから発行しますね・・・。

今日は以上です・・・。

本日も最後まで観ていただきありがとうございました。

この下にある「いいね」をポチッとしていただけるととても喜びます・・・。

ストレスという名のエール!

1月19日(火)の朝です・・・。

極寒ではないです・・・。

御所浦小の朝は、なわとびから始まります・・・。

ながなわ、短なわ、それぞれにいいですね・・・!

こんな世の中だから、強い抵抗力をつけよう・・・!

6年生のながなわは「ごしょっこギャラリー」の「ごしょチューブ」にアップしています。

6年生のながなわで、今日のタイトル「ストレス」に関係するステキなシーンがあったので、最後に、文末に今日の特集②「ストレス」に書きたいと思います・・・。あっちがいますね、6年生のながなわでステキなシーンがあったからタイトルが「ストレス」になっているんですよね・・・。

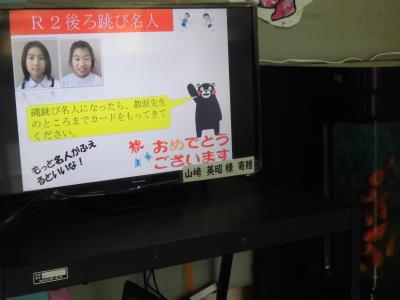

短なわチャレンジは、福山教頭先生のところにクリアした子どもたちが認定シールをもらいに来ます。

競技認定で、通称「ごしょっこストリート(GOSHOst)」に掲示されます。

さらに、児童玄関前の通称「ヤマサキテレビ」で紹介されます・・・。

※「ヤマサキテレビ」は山﨑様から寄贈いただいたテレビで、児童玄関前で学習のようすを振り返るスライドショーが常時放映されています。ちなみに正面玄関前にも山﨑様からテレビ(ヤマサキ1号機)をいただいていて、コチラも同様に常時放映です。

こういう取組が子どもの体力とか、やる気とか、いろいろなものを喚起します。

企画は提案されたときにその効力を発揮するものではなく、実施過程で適切な励ましやサジェストにより効力を発揮します・・・。国語や算数の学習コーナーしかり、かべしんぶんしかり、です。

かべしんぶんといえば、今日、いつものとはちがうマル秘のかべしんぶんが、極秘に、5年生に配られたみたいですよ?

あわせて6年生にも・・・。

ファイトだ!5年生!応援してますよ!

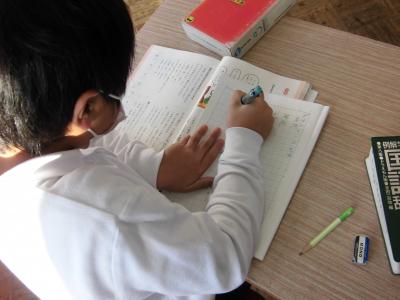

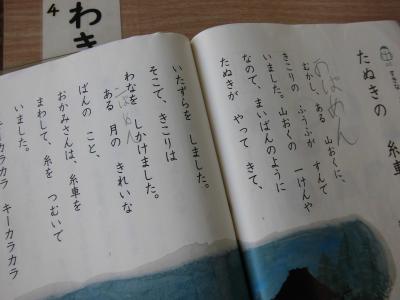

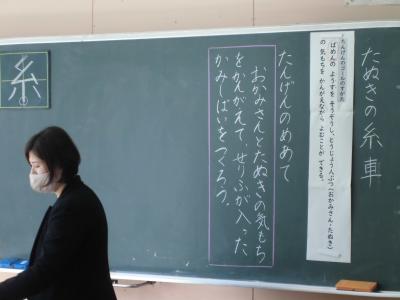

1年生、国語、たぬきのいとぐるま・・・。

ワークシートが配られています・・・。

あとで特集①「けいこのいとぐるま」で詳しく書きます。

2年生、国語、おにごっこ・・・。

1年生は物語文、2年生は説明文ですね・・・。

3年生、国語、ありの行列・・・。

1年生から物語文、説明文、説明文・・・、これで1勝2敗です・・・。

4年生、国語、熟語の成り立ち・・・。

おっと、文法だ・・・、1年生から、物、説、説、分ときました・・・。

バラバラか?特にシーズンを感じない・・・。

熟語の学習、「最多」は言葉を添えて「最も多い」・・・。

確かにコロナも連日「最多」が連呼され、最多マヒを起こしている感があります・・・。

最多と聞いても警戒心が沸かなくなっていることは危険・・・。

のびのび、全集中・・・。

昨日に続き、私が入ってきたことに気づかない全集中・・・。

5年生、算数、多角形・・・。

うしろの黒板には秘密のかべしんぶん・・・。

がんばれ5年生・・・。

6年生も全集中・・・。

全集中の合間に、少しだけメッセージを送りました・・・。

秘密のかべしんぶんを渡しました・・・。

私はこのあと出張に出かけ、今、夕方、戻りました。

給食時間の3学期のめあて発表を紹介します・・・。

スペシャルサンクス熊野先生!

2年生代表!

「三学きがんばりたいこと

わたしが、三学きにがんばりたいことは、五つあります。

一つ目はノートに書くときにていねいに書きたいです。理由はざつに書くと字を読む時に分からなくなるからです。

二つ目はしせいを正しくしたいです。理由は、しせいを正しくしていなかったら、先生の話や友だちの話を聞けなくなって、なにをすればいいかをわからなくなるから、姿勢を正しくして、先生の話と友だちの話を聞くようにがんばりたいです。

三つ目は一分間速読をがんばりたいです。理由は、読む時に、字をまちがえて読んだりすることが多いので、ぜんぶまちがえないように読みたいです。

四つ目は、マスクちゃくようです。理由は、今、コロナウイルスがはやっているからです。

五つ目は、あいさつをがんばりたいです。理由は、今までは地いきの人に、大きな声でできていなかったからです。三学きから地いきの人にいいたいです。

ならいごとでは、しゅうじをていねいな字で書きたいです。そしてしょだんを目ざします。」

1年生代表!

「ふゆ休みのおもい出と三学きにがんばること

わたしのふゆ休みのおもい出は〇〇さんとゆうしこくさいこうこうのグラウンドでたこあげをしたことです。おかあさんがたこをもってわたしがはしってたこあげをしました。とちゅうでとばなくなったので、つりざおのさきに、いととたこをつけてとばしました。〇〇さんとこうたいごうたいでとばして、とてもたのしかったです。またらいねんもしたいです。

わたしが三学きがんばることは、けいさんたいかいです。2学きは、96てんだったので、くやしかったです。だから、100てんをとれるように、けいさんのれんしゅうをがんばります。かん字たいかいでも100てんをとれるように、とめはねはらいに気をつけて、まい日れんしゅうをがんばります。」

ここで特集①「けいこのいとぐるま」・・・!

1年生の「たぬきのいとぐるま」の学習の紹介の続きです・・・。恵子先生が配ったワークシートには「~まいばんのようにたぬきがやってきていたずらをしました」のあとに、たぬきと木こりの吹き出しがセットされていて、「そこできこりはわなをしかけました」と続いています。

教科書を見ました。あれ?

「~まいばんのようにたぬきがやってきていたずらをしました。そこできこりはわなをしかけました。」と続き、吹き出しなんかありません・・・?

つまり、ここに、あえてたぬきと木こりの心の声を書かせることで、想像力を高めるための仕掛けですね?たぬきがいたずらばっかりする気持ちと、わなを仕掛けた木こりの気持ちを考えて想像力をふくらますことで、そのあとのおばあさんがたぬきを逃がした決意やたぬきのかわいさがクローズアップされる・・・。恵子先生ナイス!

ここで特集②「ストレス」・・・!

朝の6年生のながなわの練習の時のエピソードです・・・。

小体連ながなわ大会のルールは、シンプルに3分間で何回跳べるかです。引っかかってもいいけど引っかかるとタイムロスが出ます。理想は3分間速い回転で跳び続けると言うことです。学校はいろいろな子がいて学校です。勉強が得意な子、運動が得意な子、やさしい子、いろいろです。社会もいろいろな人がいて社会です。それでOKなんだと思います。みんな一緒の考えで同一行動だったら逆に怖いですね。私たちは自分と違う価値観を持つ人を許容する心の広さを持ちたいですね。6年生の中にもながなわが得意なことそうでない子がいます。6年生が担任の坂瀬先生と紡いできたこのクラスはそういう子を責めないんですね。励ますし温かく見守るんです。くつひもゆるいからタイミングがずれるよとくつひもしめてくれる子まで・・・。しかしそんな中にあって、坂瀬先生は励ましではなく、あえてプレッシャーをかけました。「こんなプレッシャーもなかなか経験できんよ」とか言いながら・・・。これは得意でない子にとってはさらにプレッシャーです。ミスが許されない状況です。逆にミスが起きやすい状況にもなります。

そして結果は、その子も引っかかることなく3分間跳び終えました。

抱擁(笑)し、ほめる坂瀬先生・・・。

もしプレッシャーを与えず、「大丈夫だよ、ドンマイ」ムードで取り組んでいたら得られないものをその子は、得ることができました。ながなわを跳ぶ、記録を出す以上に貴重な「プレッシャーに打ち勝つ」という経験を。

これって、すごく大切なことだと思いませんか?

プレッシャー、私はストレスも同義と考えてますが、プレッシャーやストレスに対峙したとき、人は成長するのだと思います。プレッシャーやストレスと対峙したとき、何をしたかが大事なんじゃないかと。解決しよう、乗り越えようとアクションを起こすことが大切なんじゃないかと。今日、6年生のその子はプレッシャーに打ち勝つ経験ができました。そして周りの子もプレッシャーに打ち勝つシーンを見ることができました。

ちなみに、そのシーンを真剣に眺める5年生、

きっと5年生も、何かを感じたと思います・・・。

人生で見れば小さなプレッシャーかもしれません。でもこれから経験を重ねていけば、受験であるとか就職であるとか仕事上の大切な案件であるとか、そういうときに対峙しても切り開いていけるそんな子に育つんじゃないかなあと思いますがどうでしょうか?

私が今読んでいる警察小説、今野敏さんの「TOKAGE」に事件を追う中堅新聞記者がペアを組む若手のことを愚痴る場面があります。こんな表現をしています。「学生時代や若いときにプレッシャーに打ち勝つ経験を一度でもしている人間は、次の場面でも打ち勝つために踏ん張ることができる。でもその経験をしていない人間は、次の場面でも対峙できないまたはこれが重要な局面であることにすら気づかない。」と。あ、そうだな、と心に留めておいたくだりです。

御所浦小の子どもたち、これからもいろいろな場面を通して、プレッシャーもストレスも自分の力にして、成長していってほしいなあと願うばかりです。家庭でもチャンスがあったらプレッシャーを与えて乗り越えさせる経験をさせてください・・・。

今日のタイトル「ストレスという名のエール!」・・・。

よくない意味、除去すべきものとして扱われますが、私は「ストレス」が自分を成長させる糧とも考えます。プレッシャーと同義とも考えます。今の自分があるのも、「ストレス」との戦いが大きな役割を果たしたと思っています。「ストレス、きついなあ」と考えず、「ストレスってエールです」って考えると気分がラクになりませんか?

「ストレス」・・・、実は熊本県出身の森高千里さんの初期の頃のシングルにもあります。ですので、この記事を書く間、私の脳内BGMは森高千里さんの「ストレス」ほか、でした。

♪だ~れもいない海~♪と遠くを船が通ったときの「ざっぶ~ん」という波の音で眠りにつき、波の音で目覚める幸せな日々・・・。

今日は以上です・・・。

本日も最後まで観ていただきありがとうございました。

この下にある「いいね」をポチッとしていただけるととても喜びます・・・。

熊本県独自の【緊急事態宣言】

寒かったり、寒さが和らいだり、の繰り返しですね・・・。

体調を崩しやすくもなります。

御所浦小では、登校前の検温以降、午前中1回全員検温を実施しています。

その中で、コロナにかかわらず、早めに微熱を発見し、体調がひどく悪く前に対応することができるようになりました。

体調をくずしている人もいます。体調をくずした人はお大事に・・・。

それでも、発熱やのどの痛みの訴え等には非常に敏感に対応している毎日です。

いきなりタイトルに・・・。

熊本県独自の【緊急事態宣言】です。先週1/14より不要不急の外出自粛要請、そして本日1/18より営業時間短縮要請等、これ以上の感染拡大を防止するための策が講じられています。

御所浦小も、できる限り最大限のコロナ対策を講じていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

コロナ関連のニュースを観て、コロナ関連の新聞記事を読み、スマホでコロナ関係の記事に目を通す週末でした・・・。

その中で、職員の感染者が出て公表したことにより、怒りをあらわにした匿名の電話の対応や謝罪や責任を問う対応に追われた、という記事に目がとまりました。人は解明できない未知なるものや恐怖に直面したときに過剰な自己防衛が働き、人を攻撃する、そういうことなんだろうなあと思います。折しもセンター試験の国語の長文読解もそのようなものを妖怪と位置付けた人類の過去に関するものでした。あえてこのときなんだろうなと思いながら・・・。

私たちは心を健康にして、そのときに備えなければいけないと思います。恐怖のあまりのよかれと思いあまった行動が人としてもっともっと大切な何かを傷つけてしまわないように・・・。嗚呼、今日はネガティブ・・・。

本日は、いろいろ対応があり、1校時に授業も観に行ったあと、2回目3回目に行くことができず、子どもたちのようすも少し少なめになってしまいました。

ご了承ください。

このごろ、朝はなわとびから始まる御所浦小です・・・。

それぞれのチャレンジが、それぞれのスキルアップへ・・・。

3年生、理科・・・。

磁石です・・・。

おもしろいですよね、学年を超えて縦にリンクしています。

5年生は電磁石、6年生は発電です・・・。

1年生、恵子先生が不在なので、いろいろな先生と学習を進めます・・・。

こういう機会が、子どもたちの学ぶ姿の成長を観るバロメータとなります・・・。

1年生の順調な成長を観ることができます・・・。

2年生・・・。

2年生は、今日、体育や生活科等、1年生と一緒に取り組みました。

それもよい機会です・・・。

のびのび・・・。

全集中が本当にすごい・・・。

教室に入ってきた私にまったく構わない・・・。

4年生・・・。

熟語の成り立ち・・・。

5年生・・・。

多角形・・・。

6年生・・・。

国語・・・。

とやっぱり少なすぎるなあ、と機を見て・・・。

給食時間の週目標の反省・・・。

毎週繰り返しています・・・。

子どもたちにとって格好の表現の場・・・。

しかも、このふりかえりシートも今月から進化しています・・・。

発表のポイントなる但し書きが付記されている・・・。

ナイス・・・。

ごめんなさい、6年生写し忘れている・・・。

ずっとそこにいたのに・・・。

1年生と2年生の生活科、昔遊び・・・。

私は中皿に乗せたときに見せた清田先生のどや顔が印象的でした・・・。

はい、剣先ではなく中皿です・・・。

4年生以上、児童会活動・・・。

6年生は、5年生に引き継がなくちゃだね・・・。

それぞれの委員会が進める、御所浦小をもっといい学校にするための取組・・・。

今日もステキな企画を見つけてしまった・・・。

みなさん、お楽しみに・・・。

委員会を観ると、これまで中心になって進めてくれた6年生の卒業への・・・。

カウントダウンが始まっていることを感じるんですよね・・・。

御所浦小では日々の新聞記事をスクラップして、回覧しています・・・。

月曜日は3日分で、記事が多くなるのですが、今日はひときわ・・・。

コロナ関係は国や県の対応等、興味深い記事が多くありました。「コロナが引き起こす差別事案の検証」や「濃厚接触にならない生活を」はみなさまにもぜひご一読いただきたい記事でした・・・。

他にもセンター試験関係では、実施のようすから、出題一覧まで掲載されていました・・・。

使わない筋肉は衰えるがごとく、解ける問題をさがすのに苦労する55歳でした。

私は御所浦小の子どもたちが、早い子で6年後に、この問題にチャレンジすることになるんだと考えると、今のうちに身につけておかなければいけない力って何だろうって考えていました。

学校通信「海の声」第19号にも書きましたが、「自分で学習する力」は必須です。さらに「何を使って解くのか選択する力」も必要ですね。ただたし算ができるではなく、まず文脈からたし算かひき算かかけ算かわり算かを選択することが重要です。国語の長文読解では、よく小学校では「問題の文章にある語句や表現をヒントに選ぼうね」と支援しますが、センター試験の国語では5つの選択肢すべてに「問題の文章にある語句や表現」が含まれています。つまり「問題の文章にある語句や表現」が正しく用いられている選択肢を選ばなければいけないとなります。

なんか、あらためて、子どもたちの先を見越して必要な力をつけさせていくことの必要性を感じました。

家ではお手伝いしていますか?

取り皿を配る、取り皿に平等によそう、なんてこともとても大切な力の基礎になりますね。

また掃除等の作業も大切、校長室はカーペットなので掃除機を使います。掃除機は音を立てながら前後に動いているのですが、ヘッドの軌道はカーペットを網羅しておらず、まだらに掃除をすることが子どもたちはよくあります。だけどその視点を示すと次からはきちんとできるので感心します。取りこぼしのない掃除は、ミスのない計算と似ています。

また掃除等は、段取り力も身につけることができます。段取り力は大切です。私は社会人となって段取り力がいろいろな場面で役に立つことを改めて感じました。私の段取り力のベースは高校~大学の学生時代のさまざまなバイトです。一つ例を挙げると、ハンバーグ&ステーキのお店。ハンバーグランチが600円、ステーキランチが750円で、プラス200円でライスがカレーライスに変わるという安くてガッツリのお店です。300g注文ではじめて1000円を超える値段設定は、ランチタイムに多くの客が来ました。約30席の店内はランチタイムの約2時間で2回転半していました。通常シェフの店長とフロア2人でまかなっていたのですが、私がバイトを始めて間もなく1人があきらめかけた長距離ランナーに再チャレンジするとバイトを辞めて鹿児島に行ったので、私ひとりでフロアをまかなうことになりました。30席2回転半の客約75人に滞りなくグラム数をまちがえずに注文をとり、サラダを出し、メインを出し、食後に機を観てコーヒーを出す、退席したらすぐ清掃して待っている客を招き入れる、という座る間も一息もないほぼ修羅場の毎日は、私の段取り力をアップさせてくれました。学校の仕事に慣れてくると、その業務を時間設定や場面設定を整えていくことで、さらに効率よく仕事が進むようになりました。それはランチタイムの修羅場の経験等が生きているんですよね。

新聞に掲載されたセンター試験の数学を解けなかった言い訳をするわけではないのですが、使わない数式は記憶から消えていきます。子どもたちの日々の学習もそうです。だから実際に体験することで、その学習は子どもの脳にインプットされていくと言うことです・・・。

家庭のいろいろなところに段取り力を鍛えるチャンスがあると思います。ぜひ鍛えてやってください。

エギングもそうですよね。エギを投げて、着底までの時間を計ることで水深を想定し、ちょうどいい深さでエギをしゃくる・・・。なんてえらそうに書きながら、着底も上手くできなければ、しゃくりも中途半端、それなのに寒いからと勝手にシーズンオフに入っている55歳は、そもそも学習ができていない・・・。イカよ、春になったら迎えに行くぜ!

今日は以上です・・・。

本日も最後まで観ていただきありがとうございました。

この下にある「いいね」をポチッとしていただけるととても喜びます・・・。

なななななわとび

おはようございます。1枚目は昨日紹介した朝ボラの今日・・・。

朝のなわとびバトルが激化しています・・・。

昨日の6年生の記録が刺激となり、3年以上は各学年朝なわとびが活性化しています。

5年・・・。

4年・・・。

3年・・・。

「取り組んで結果残るはたぶんきっと コロナに負けない健康な体!」

きむぞう心の短歌・・・。

朝活はバリスタ、いつものように1年生に入りました・・・!

がんばってますよ、1年生・・・!

授業のようすです・・・。

1年生、算数・・・。

友だちの発表を一生懸命聞いています・・・。

「発表をする子も聞く子も思いやり 表現力は今育つ」

きむぞう心の短歌・・・。

2年生、国語・・・。

鬼ごっごのトリセツ・・・?

「おにごっこ 日本にたくさんおにごっこ 私の好きはえいりあんおにご」

きむぞう心の短歌・・・。

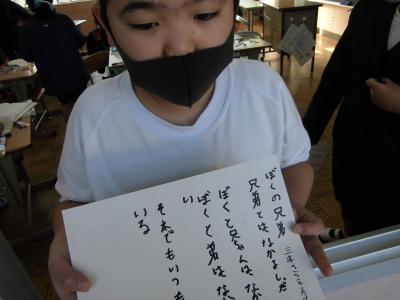

3年生、国語・・・。

詩を作っています・・・。

私の所にも見せに来てくれました・・・。

いい詩だ・・・。

感性がステキ・・・。

「詩を見せる子どもの顔がキラキラと私のコメント待っている」

きむぞう心の短歌・・・。

6年生、理科・・・。

手回しモーター、焼き切らないでね、もったいないよ・・・。

「ギュンギュンと聞こえる音が物語る やめてやめて私もう限界」

きむぞう心の短歌・・・。

のびのび、国語・・・。

漢字の成り立ちカルタ・・・。

私も参戦、結果7枚、敗戦・・・。

「キンコンカンコーン♪」

しまった!2階の教室の授業観に行くのも忘れカルタに夢中になりすぎた!

「カルタ取り年甲斐もなくムキになりチャイムの音で我に返る」

きむぞう心の短歌・・・。

ということで、次の時間の授業・・・。

5年生、理科・・・。

電磁石、ワクワクするねえ・・・!

でも磁石と電磁石ってどこがちがうの?

磁石あるから電磁石必要ないんじゃ?

「強い磁石に憧れた おじさん今も校長室 壁にあるのは強力マメ磁石」

きむぞう心の短歌・・・。

2年生、音楽・・・。

「嵐口でスマホを鳴らしてひとりで歌う 聞こえる歌はもちろん昭和」

きむぞう心の短歌・・・。

4年生、算数・・・。

難しいですよね、二元の表・・・。

取りこぼさないようにチェックしながらひとつずつ・・・。

「二元表 今も仕事で大活躍 エクセル大好き 55の冬」

きむぞう心の短歌・・・。

6年生、算数・・・。

場合の数、なかなか難問ですね・・・。

「アナログな 確率 場合 組み合わせ 論理的思考はこのとき育つ」

きむぞう心の短歌・・・。

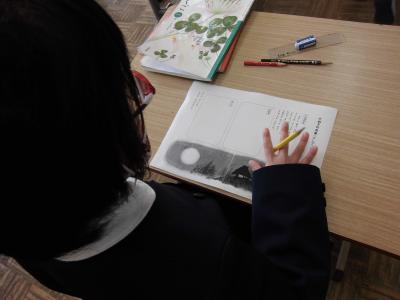

1年生、国語・・・。

キークルクル、たぬきのいとぐるまです。

「キークルクルタヌキが回す糸車 タヌキ汁ってタヌキ入るの?」

きむぞう心の短歌・・・。

3年生、体育・・・。

とびばこ運動、開脚跳びです・・・。

「子どもたち知ってる選手は内村さん 私の世代は森末選手だ」

きむぞう心の短歌・・・。

4年生、パソコン・・・。

福祉について調べています・・・。

「タブレット扱うスキル確かに向上 決め手はやはりさわった回数」

きむぞう心の短歌・・・。

1年生、図工・・・。

恵子先生が出張に出かけたので熊野先生がサポート・・・。

「恵子先生いなくても自らがんばる1年生 育ちのバロメは不在のときです」

きむぞう心の短歌・・・。

給食時間、坂瀬先生による放送での算数コーナーのワクワク算数新規合格者紹介・・・。

「掲示物 やるもやらぬも啓発次第 ポルコロッソもそう言ってます」

きむぞう心の短歌・・・。

「慌てて購入結果2台の冷蔵庫 冷やすべきは私の頭」

きむぞう心の底からの短歌・・・。

今日のタイトル「なななななわとび」・・・。

私ジョイマンさん、好きだったんですよ・・・。

ナナナナ~ ナナナナ~ なななななわとび~

いきなり出てきてごめ~ん

まことにすいまめ~ん・・・

今日は以上です・・・。

本日も最後まで観ていただきありがとうございました。

この下にある「いいね」をポチッとしていただけるととても喜びます・・・。

無人島生活

昨夜のニュースで言っていたとおり、今朝は寒さが和らぐ朝となりました。

朝のなわとび広場は密により、ながなわプレイは運動場へと拡がっています・・・。

運動場の2カ所のながなわは、学年を超えて参加自由空間となり、子どもたちはチャレンジをしています・・・。とってもいいですね・・・。

そんな中、6年生だけは単独でチャレンジしています・・・。

実は、小体連ながなわ大会エントリーチャレンジです。

小体連ながなわ大会上期(12月まで)の最高記録は260回、それを超える記録挑戦です。

歓声が聞こえます・・・!

6年生、果たして結果は???

ネタバレを気にする管理職・・・。

結果は書かない・・・。

ごしょチューブに6年生ながなわと学年超えながなわの動画をアップしています。

朝の光景で、御所浦小らしい、御所浦小の良さが見える写真を2枚紹介します・・・。

1枚目、ステキなシーンはどこでしょう?

いつも児童玄関前をだれか先生が掃いてくれています。それを見た6年生が自然に手伝いを始めるシーンです・・・。さりげなくステキなシーン・・・。

2枚目、どこでしょう?

6年生のながなわチャレンジを見つめる、1年生の目、教室ろうかからの3年生の目・・・。

憧れ?羨望?観察?その関心が自分を成長させるためにとても大切です。

そしてサスガの6年生の跳躍を見た子たちのながなわチャレンジは意気込みが変わると思いますがどうでしょうか?こうやって子どもたちは成長していくステキなシーン・・・。

ここまで、学校が始まる前の出来事です・・・。

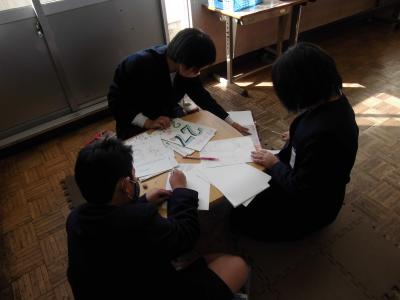

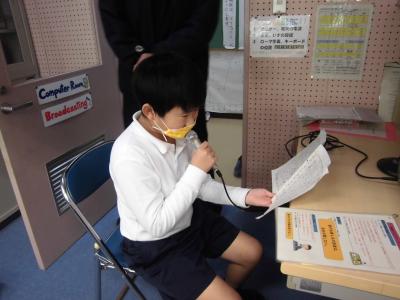

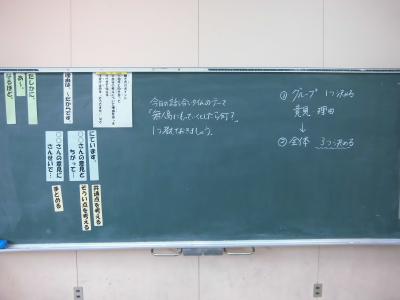

朝活は話し合い活動でした・・・。

放送で熊野先生から提案がありました。

提案された内容はすでにA3にプリントされて各教室に掲示があります。

それをもとに小グループでの話し合いを進めていました。

1~2年生のテーマと3年生以上のテーマは違えていました・・・。

1年生と2年生のテーマは「春の歓迎遠足に何を持って行くか?」でした・・・。

これはコロナ禍でというわけではないのですが・・・。

放送で伝えたことが確実に各学級で実施されるということが・・・。

御所浦小の学習効率を向上させていますし・・・。

コロナ禍における放送等の活用でも成果を上げています・・・。

授業のようすです・・・。

6年生、パソコン、プログラミング・・・。

サスガ6年生です・・・。

プログルというアプリを使って、次々にプログラミングミッションをクリアして次に進んでいます・・・。

竹﨑先生、プログルで検索・・・♪

2年生、外国語活動・・・。

レイトンと一緒に学習です・・・。

キウイはキウイでしたね・・・。

アボカドもアボカドだったでしょ?

3年生、算数・・・。

ここから学習が始まるというところでしたが、ステキなシーンが・・・。

問題をプリントした紙が配られていますが1枚足りません・・・。

最後の列は3人に2枚しか配られませんでした・・・。

まあだれかに2枚重なってないか確認しているのですが、そんなときステキなシーンが・・・。

”3人に2枚しか配られなかった最前列の子は、うしろに2枚渡しました”

自分より友だちを大事にする・・・。

これって、さりげなく、すごくステキなシーンだと思いませんか?

1年生、音楽・・・。

5年生、社会、情報・・・。

難しい課題です、「ニュースのよさ」・・・。

でも子どもたちよい意見を考えていました。

「現地に行ってのレポートがある」「速報が入る」などなど・・・。

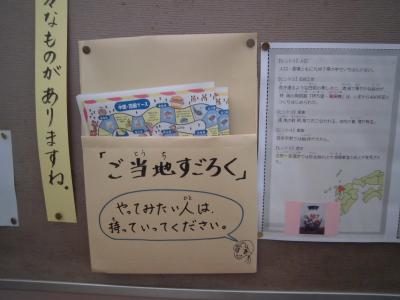

階段踊り場の掲示板、学習コーナーにすごろくがありますよ、知っていましたか?(誰に聞いている?)

4年生、体育、マット運動・・・。

安全に準備して・・・。

使う部位をほぐす準備運動をして・・・。

図解されたシートでポイントを確認して・・・。

チャレンジ・・・。

浦田先生は寒い中ですが春待つ花壇の整備をしてくれています・・・。

職員玄関前の掲示を更新しています・・・。

ひとり2枚ずつ掲載予定ですが、一応全ての先生の写真が1枚は揃いました・・・。

ぜひ、見に来てください・・・。

新作の中でも、浦田先生の連作は、自信作・・・。

そして、福山教頭先生の2枚目も、自信作・・・。

ところで星飛雄馬のライバルは、左門豊作・・・。

余計なところで韻を踏む・・・。

例えば、福山教頭先生の作品・・・。

クリエイターデザイン・・・!

被写体もまた、クリエイター・・・。

好きな映画はターミネーター・・・。

好きなネタはひぐちカッター・・・。

余計なところで韻を踏む・・・。

給食時間には算数コーナーのクリア者の紹介、ナイス・・・。

「啓発しない掲示物はただの掲示物だ!」(BYポルコロッソ)

いきなり、無理矢理、ジブリ・・・。

好きな刺身は、御所浦のブリ・・・。

大好きなネタはラジバンダリ・・・。

余計なところで韻を踏む・・・。

午後は荒木様に来ていただき、生活科の野菜畑のお世話をしていただきました・・・。

ありがとうございました。

大根の頭を少しずつ出しました・・・。

時を同じくして、3年生は、消防署の見学に行ってきました・・・。

竹﨑先生から送られてきた写真を紹介・・・。

結構コアなところまで見せていただいて・・・。

ありがとうございました・・・。

今日は木曜日、放課後子ども教室です・・・。

今日は倉岳より、「くらたけシモンちゃん’S」さんに来ていただきました。

手遊びや大型絵本の読み聞かせ、そしてパネルシアターと子どもたちを飽きさせない企画で楽しませていただきました・・・。

なんか流れで、ブレイカーの件で来ていただいていた森枝さんも参戦です・・・。

またいらしてください・・・。

今日は木曜日、4年生以上はバリスタです・・・。

学習のまとめに向かってファイトです!

今日のタイトル「無人島生活」・・・。

私は無人島というと、20代の頃、子どもたち6-70名を連れて御所浦の無人島、黒島に2泊3日のキャンプに来ていたことを思い出します。必要なものは全て子どもたちが持って来るというキャンプ、水も薪も必要分自分たちで、肉が食べられるのは初日だけ、要冷蔵使用不可の結構ハードなキャンプでした。若かった20代~30代前半!

朝活の話し合い活動の3年生以上のテーマは「無人島に何を持って行くか?」でした。

みなさんなら何を持って行きますか?

子どもたちの意見を紹介すると「もり」「釣り道具」「ナイフ」「鉄パイプ」・・・。

突拍子もない意見が出ると意見交換(話し合い)も盛り上がります。

「朝まで生テレビ」も奇抜な対論が出るとボルテージが上がっていましたよね・・・。

話し合いはいろいろな意見が出るようなテーマを設定すると盛り上がります・・・。

授業の課題やめあてでもそんなテーマ設定をすることが大切です・・・。

私は無人島に何を持って行こうかな・・・。

まずはマッチやライターなどの発火道具ですね・・・。

それから発電機能付きヤカン(★)とスマホですね・・・。

そして寝袋と常温保存の魚肉ソーセージ・・・。

というか、無人島に行くことになるシチュエーションって、「さあ今から無人島行きますよ」ってなるのかなあ、いきなり無人島で生活する羽目になるのではないかなあ・・・。

ということは、持って行けるのは、今携帯しているバッグの中身がすべてですね・・・。財布、スマホ、非接触体温計、折りたたみ傘、モバイルバッテリー、フリクションボールペンと替え芯、メガネの曇り止め、くまモンICカード、数珠、鼻毛カッター・・・。う~ん、何日持つかなあ・・・?

今日は以上です・・・。

(発電機能付きヤカン★)これテレビで見たのですが諸外国の電気の通っていない奥地でもスマホは普及していて、その充電をするために日本人の発明した湯を沸かすと蒸気で発電する装置が人気だとありました。すごいな日本人、というか電気の通ってない奥地でもスマホが普及しているのがすごいです。

本日も最後まで観ていただきありがとうございました。

この下にある「いいね」をポチッとしていただけるととても喜びます・・・。